我国古代苜蓿物种考述

2018-08-18孙启忠柳茜李峰陶雅徐丽君

孙启忠,柳茜,李峰,陶雅*,徐丽君

(1.中国农业科学院草原研究所,内蒙古 呼和浩特 010010;2.四川省凉山彝族自治州畜牧兽医研究所,四川 西昌 615042;3.呼伦贝尔国家野外站,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京100081)

我国苜蓿属(Medicago)植物栽培始于汉代已是不争的事实[1-13]。然而,汉代所栽培的苜蓿是开紫花还是开黄花,在最早记载苜蓿的《史记》[1]《汉书》[2]《四民月令》[14]等史料中并没有明确指出,这已成为我国苜蓿的千古之谜,导致2000多年来对其研究、考证乃至揣测从未停止过。在之后的史料中,既有记载苜蓿开紫花的,如唐韩鄂[15]《四时纂要》、明朱橚[16]《救荒本草》、明王象晋[17]《群芳谱》等,也有记载苜蓿开黄花的,如明李时珍[18]《本草纲目》、明姚可成[19]《食物本草》、清张宗法[20]《三农纪》、清闵钺[21]《本草详节》等。尽管古代或近现代学者对我国苜蓿物种进行了许多考证研究,如程瑶田[22]、吴其濬[23]、黄以仁[24]、向达[25]、陈直[26]、夏纬瑛[27]、缪启愉[28-30]、西北农业科学研究所[31]、吴受琚[32]、吴征镒[33]、马爱华[34]、吴泽炎[35]、《古代汉语词典》编写组[36]等,但到目前为止,在其认识上还存在分歧。大致有5种观点,一是古代苜蓿专指紫苜蓿(Medicagosativa);二是南苜蓿(M.hispida);三是紫苜蓿与南苜蓿的合称;四是黄花苜蓿(M.falcata);五是不确定。鉴于此,本研究试图以古代文献为基础,应用植物生物学考据学原理与方法,对近现代关于苜蓿物种考证研究成果进行分析判断,甄别归纳,再回溯史料,验证史实,对我国古代苜蓿物种研究做一考述,以期查证分歧原因,凝聚共识,为我国古代苜蓿正本清源,为苜蓿史研究提供依据,同时亦为今天的苜蓿植物学研究提供有益借鉴。

1 文献源

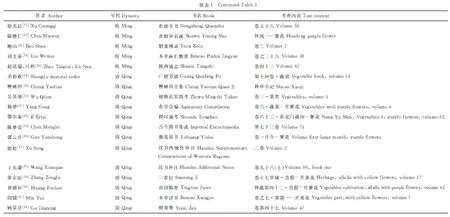

文献以记有苜蓿的典籍为主,从汉代最早记载苜蓿的《史记》[1]到清代《野菜赞》共计42本典籍(表1),其中汉代3本、魏晋南北朝6本、唐代4本、宋代6本、元代1本、明代9本、清代13本。在收集整理记载苜蓿植物生物学典籍的基础上,应用植物考据学原理,对其进行排比剪裁和爬梳剔抉,以查证历史典籍记载(表1),结合近现代研究成果,考证苜蓿物种。

2 考录

从所考42种典籍看,对苜蓿花色的记载可分为3类,即未指明花色、紫色花和黄色花。

2.1 未指明苜蓿花色

《史记》[1]是记载我国苜蓿引入与栽培的最早史料,之后《汉书》[2]亦记载了与《史记》[1]相类似的内容,《四民月令》[14]是最早记载苜蓿栽培技术的农书,然而这些典籍都没有说明苜蓿的花色。到魏晋南北朝乃至以后,出现了许多记载苜蓿的史料,但大部分均未明示苜蓿的花色。

《史记·大宛列传》[1]:“(大宛)俗嗜酒,马嗜苜蓿,汉使取其实来,于是天子始种苜蓿、蒲陶肥饶地,及天马多,外国使来众,则离宫别观旁,尽种葡萄苜蓿。”

《汉书·西域传》[2]:“(大宛)马嗜目宿。……多善马,……汉使采蒲陶、目宿种归。天子以天马多,又外国使来众,益种葡萄目宿,离宫馆旁极望焉。”

《四民月令》[14]: “(正月)牧宿子及杂蒜,亦可种;此二物皆不如秋。” “(七月)可种芜菁及芥、牧宿,……。刈刍茭。” “(八月)种大、小蒜,芥,牧宿。”

《西京杂记·乐遊苑》[37]:“乐遊苑自生玫瑰树,树下多苜蓿。苜蓿一名怀风,时人或谓之光风。风在其间,常萧萧然,日照其花有光彩,故名苜蓿为怀风。茂陵人谓之连枝草。”

《本草经集》[39]:“苜蓿,味苦,平,无毒。主安中,利人,可久食。长安中乃有苜蓿园,北人甚重此,江南人不甚食之,以无气味故也。外国复别有苜蓿草,以治目,非此类也。”

《名医别录》[40]:“苜蓿,味苦,平,无毒。主安中,利人,可久食。”

《齐民要术》[41]:“……(苜蓿)一年三刈,留子者,一刈则止。春初既中生噉,为羹甚香;长宜饲马,马尤嗜此物。长生,种者一劳永逸。都邑负郭,所宜种之。”

《洛阳伽蓝记》[42]:“禅虚寺,在大夏门外御道西。……中朝时,宣武场在大夏门东北,今为光风园,苜蓿生焉。”

《前汉书》[43]师古曰:“今北道诸州旧安定、北地之境往往有目宿者,皆汉时所种也。”

《食疗本草》[32]:“苜蓿:此处人采根作土黄耆也。又,安中,利五脏。煮和酱食之,作羹亦得。”

《新修本草》[44]复引了《本草经集》[39]对苜蓿的记述。

《全芳备祖》[45]:“苜蓿:杂录:北人甚重,江南人不甚食,以其无味也。”

《尔雅翼》[46]:“苜蓿,本西域所产,自汉武时始于中国。”

《新安志》[47]:“苜蓿者,汉离宫所殖,其上常有两叶丹红,结穟如穄,率实一斗者,春之为米五升。亦有籼有穤,籼者唯以作饭须熟食之,稍冷则坚凝,穤者可转以为饵,土人谓之灰粟。”

《嘉泰会稽志》[48]:“灰粟,树叶如,苗头如丹,高丈许,米如苋子,或云灰粟,即苜蓿。汉使采其种西域,天子益种离宫旁者。西京杂记曰:苜蓿,一曰怀风,或谓光风,其花有光彩,故名苜蓿。”

《重修政和经史证类备用本草》[49]复引了《本草经集》[39]对苜蓿的记述。

《本草衍义》[50]:“苜蓿,唐李白诗云:天马常衔苜蓿花,是此。陕西甚多,饲牛马,嫰时人兼食之。微甘淡,不可多食,利大小肠。有宿根,刈讫又生。”

《本草品汇精要》[54]:“苜蓿无毒,丛生。”同时,还复引了《本草经集》和《本草衍义》对苜蓿的记载内容。

《陕西通志》[55]除复引了《史记》[1]、《西京杂记》[37]对苜蓿的记载外,还记载到:“陶隐居云,长安中有苜蓿园,北人甚重之,寇宗奭曰,陕西甚多,用饲牛马,嫰时人兼食之(本草纲目)。李白云天马常衔苜蓿花是此,味甘淡,不可多食,用宿根,刈讫复生(马志)。民间多种以饲牛(咸阳县志)。”

2.2 苜蓿开紫花

《四时纂要》[15]可能是目前发现记载苜蓿开紫花的最早史料,之后也出现了不少记载苜蓿开紫花的典籍,如《救荒本草》[16]《群芳谱》[17]《农政全书》[51]等。

《四时纂要》[15]:“(十二月)烧苜蓿,苜蓿之地,此月烧之,讫,二年一度,耕垄外,根斩,覆土掩之,即不衰。凡苜蓿,春食,作干菜,至益人。紫花时,大益马。”

《农桑辑要》[31]复引了《齐民要术》《四民月令》和《四时类要》对苜蓿的记述。

《救荒本草》[16]:“苜蓿出陜西,今处处有之。苗高尺余。细茎。分叉而生。叶似锦鸡儿花叶,微长;又似豌豆叶,颇小,每三叶攒生一处。稍间开紫花。结弯角儿,中有子,如黍米大,腰子样。味苦,性平,无毒;一云微甘,淡;一云性凉。根寒。救饥,苗叶嫩时,采取煠食。江南人不甚食。多食利大小肠。”

《群芳谱》[17]:“苜蓿,一名木粟,尔雅翼作木粟,言其米可炊饭也。一名怀风,一名光风草,西京杂记云:风在其间常萧萧然,日照其花有光彩,故名怀风,又名光风。一名连枝草。西京杂记云:茂陵人谓之连枝草。”

“张骞自大宛带种归,今处处有之。苗高尺余,细茎分叉而生。叶似豌豆颇小,每三叶攒生一处,稍间开紫花,结弯角,角中有子,黍米大,状如腰子。三晋为盛,秦、鲁次之,燕、赵又次之,江南人不识也。……史记·大宛传宛左右以蒲萄为酒,富人藏酒至万余石,久者数十岁不败,俗嗜酒,马嗜苜蓿。汉使取其实来,于是天子始种苜蓿、蒲萄肥饶地,及天马多,外国使来众,则离宫别观傍尽种蒲萄、苜蓿极望。”

“夏月取子,和荞麦种,刈荞时,苜蓿生根,明年自生,止可一刈,三年后便盛,每岁三刈,欲留种者,止一刈,六七年后垦去根,别用子种。……若垦后次年种谷,必倍收,为数年积叶坏烂,垦地复深,故今三晋人刈草三年即垦作田,亟欲肥地种谷也。”

《农政全书》[51]:“苜蓿,出陕西,今处处有之。苗高尺余,细茎分叉而生。叶似绵鸡儿花叶,微长;有似豌豆叶,颇小,每三叶攒生一处。稍间开紫花,结弯角儿,中有子如黍米大,腰子样。”

《庶物异名疏》[52]:“怀风:西京杂记苜蓿一名怀风或谓之光风,茂陵人谓之连枝草。韵学一名可为菜,苜蓿胡中菜,张赛得之西戎,仁过临济间,见其花紫而长,初枝可作羹和面。花巳,则刈送驴前矣,时干燥,诸禾悉稿,惟此独茂,何大复诗,沙寒苜蓿短,以其恶水也。”

《野菜博录》[53]:“苜蓿,苗高尺余,细茎分叉,生叶似锦鸡儿,花叶,微长,毎三叶攅生一处。梢间开紫花,结弯角儿,中有子如黍米大。味苦,性平,无毒。”

《程瑶田全集·莳苜蓿纪讹兼图草木樨》[22]:“(苜蓿种子)有薄衣,黄色。衣内肉,淡牙色。中坚而外光。衣肉相著,如麦之著皮,非若他谷有壳含米也。丁巳二月布种。谷雨后始生,采其嫩者,瀹而炮食之,有野菜味。其梗细甚,然已觉微硬。长者梗硬如铁线,屈曲横卧于地。间有一二挺出者,则其短者也,体柔而质刚。叶则一枝三出,叶末有微齿。初生时,掘其根视之,一条独行。是年未开花。……明年戊午春,蓿根生苗。四月廿一日,芒种前二日,见其作花,如鸭儿花而较小,连趺约长三分许,淡紫色,四出。一出大者,专向一方,三小出相对向一方。小出之本,以大出之本包之,趺作小苞含之。苞之末亦分四出。花中有心,作硬须靠大出,末有黄蕊。其作花也,于大茎每节叶尽处,生细茎如丝,攒生花四五枝,一簇顺垂,不四向错出。其花自下节生起,次第而上,下节花落,上节渐始生花。此则与群芳谱大合。”

《植物名实图考》[23]苜蓿,《别录》上品,西北种之畦中,宿根肥雪,绿也早春与麦齐浪,被陇如云怀风之名。信非虚矣。夏时紫萼颖竖,映日争辉。《西京杂记》谓花有光采,……但李(时珍)说黄花者,亦自南方一种野生苜蓿,……。

《广群芳谱》[56]复引了《群芳谱》的内容,认为苜蓿开紫花。

《汉书·西域传补注》[61]曰:“史记·大宛传马嗜目宿,汉使取其实来。案今中国有之,惟西域紫花为异。”徐松又曰:“齐民要术引陆机与弟书曰「张骞使外国十八年,得苜蓿归」。西京杂记云「乐遊苑中,自生玫瑰树下,多目宿,一名怀风。时或谓光风,风在其间,常肃肃然,照其光彩,故曰苜蓿怀风。茂陵人谓连枝草」。述异记曰「张骞苜蓿园,今在洛阳中,苜蓿本胡中菜,张骞于西国得之」。”

《汉书补注》[62]中复引了颜师古和徐松对苜蓿的注释,认为苜蓿开紫花。

《营田辑要》[63]:“苜蓿,……叶似豌豆叶,颇小,每三叶一攒,紫花结角,子如大黍。……此物生长,一种之后,明年自生,可一刈,久则三刈。六七年后,去其繁根便茂,若以种地必倍收。西北多种此以饲畜,以备荒,南人惜不知也。”

《野菜赞》[64]:“苜蓿:北产叶尖花紫。”

2.3 苜蓿开黄花

宋代梅尧臣[65]《咏苜蓿》中记载了苜蓿开黄花,诗曰:“苜蓿来西域,蒲萄亦既随。胡人初未惜,汉使始能持。宛马当求日,离宫旧种时。黄花今自发,撩乱牧牛陂。”明代李时珍[18]在《本草纲目》亦记载了苜蓿开黄花。

《本草纲目》[18]“时珍曰∶《杂记》言∶苜蓿原出大宛,汉使张骞带归中国。然今处处田野有之,陕、陇人亦有种者,年年自生。刈苗作蔬,一年可三刈。二月生苗,一科数十茎,茎颇似灰。一枝三叶,叶似决明叶,而小如指顶,绿色碧艳。入夏及秋,开细黄花。结小荚圆扁,旋转有刺,数荚累累,老则黑色。内有米如米,可为饭,亦可酿酒。罗愿以此为鹤顶草,误矣。鹤顶,乃红心灰也。”

《古今图书集成》[59]复引了《本草纲目》[18]“入夏及秋,开细黄花。……”

《食物本草》[19]:“苜蓿,如灰鹤头而高大。长安中乃有苜蓿园。北人甚重之,江南人不甚食之,以无气味故也。陕西甚多,用饲牛马,嫰时人兼食之。有宿根,刈讫复生。李时珍曰:‘……入夏及秋,开细黄花。……。’”

《三农纪》[20]:“苜蓿,《图经》云:春生苗,一颗数十茎,一枝三叶,似决明叶而小,绿色碧艳。秋开细黄花,结小荚,园扁,旋转有刺,数茎累累,老变黑色,内米如穄子,可饭可酒。农家夏秋刈苗饲畜,冬春锄根制碎,育牛马甚良。叶嫰可蔬。”

《本草详节》[21]“苜蓿,味苦,气平。生各处,田野刈苗作蔬,一年可三刈,二月生苗,一科数十茎,一枝三叶,似决明叶而小。夏深及秋,开细黄花,结小荚,园扁,老则黑色,内有米如穄米,可为饭酿酒。”

3 考析

3.1 紫(花)苜蓿

宋罗愿[46]《尔雅翼》:“苜蓿,本西域所产,自汉武时始于中国。”清徐松[61]曰:“案今中国有之,惟西域紫花为异。”清王先谦[62]认为苜蓿开紫花。颜师古[43]《汉书注》曰:“苜蓿今北道诸州旧安定、北地之境往往有目宿者,皆汉时所种也。”到了唐代,韩鄂[15]在《四时纂要》中明确指出,“(苜蓿)紫花时,大益马。”这是我国目前见到的最早记载苜蓿紫花的文献,为确定我国苜蓿物种提供了有力的史料支持。同时韩鄂[15]亦指出:“烧苜蓿,……即不衰。”说明苜蓿为多年生,具有再生性。廖启愉[15]在校释《四时纂要》中指出:“《四时纂要》书中没有采用南方植物,有些药用植物主要产于北方,苜蓿种的也是紫花苜蓿,这也表明《四时纂要》的地域主要在北方。”明代永乐四年(1406年),我国出现了一部以救荒为宗旨的植物专著《救荒本草》[16],朱橚[16]在《救荒本草》中对苜蓿的植物学特性作了详细的研究与描述,并明确指出苜蓿开紫花。明代天启元年(1621年)又出现了一部经济植物巨著《群芳谱》[17],王象晋[17]《群芳谱》在继承《救荒本草》对苜蓿的记载基础上,又有新的认识,苜蓿由“张骞自大宛带种归,今处处有之。……三晋为盛,秦、鲁次之,燕、赵又次之,江南人不识也。”这说明在明代所栽培的苜蓿来自大宛,与汉代离宫别观旁种植的苜蓿一样。《群芳谱》明确了苜蓿具有再生性和多年生性。徐光启[51]《农政全书》、鲍山[53]《野菜博录》等都有苜蓿开紫花的植物学特性记载。此外,在清代也有许多史料记载了与《群芳谱》[17]相类似的苜蓿开紫花的植物学特性,如《农学合编》[57]《授时通考》[58]和《救荒简易书》[60]等。

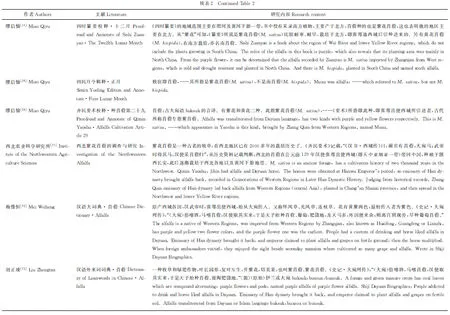

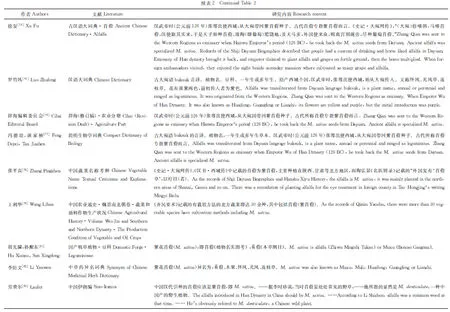

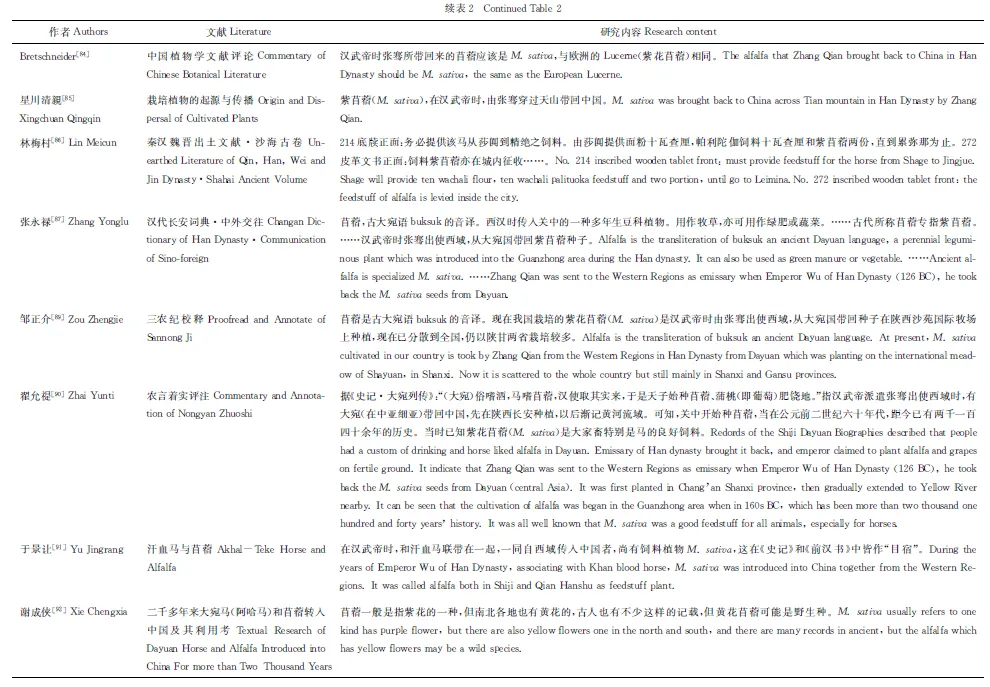

清代程瑶田[22]以为王象晋和李时珍对苜蓿的描述在许多方面略同,惟一开黄花,一开紫花,则大异,故他在《莳苜蓿纪讹兼图草木樨》中,对苜蓿和草木樨进行了细致全面的研究,从苜蓿种子观察至茎秆枝叶、花色花序、再到根,无一疏漏。吴其濬[23]反对李时珍认为的苜蓿也应开黄花的观点,在近现代许多学者亦认为古代苜蓿应该指的是开紫花的苜蓿(表2),即紫花苜蓿(M.sativa)。在1911年,黄以仁[24]对古代苜蓿进行了详细地考证。他在考证《史记·大宛列传》《汉书·西域传》、晋张华《博物志》、晋葛洪《西京杂记》、梁任昉《述异记》、梁陶弘景《本草经集》《晋书》和唐颜师古《汉书注》,以及薛令之、杜甫、李商隐、梅尧臣等唐宋诗人中对苜蓿记述的基础上指出:“据此,知苜蓿原产地为西域之大宛和罽宾。……原其为何种苜蓿,开何色之花,黄乎紫乎绿乎青乎?抑半黄乎半紫乎?上述诸书皆为状及。”黄以仁[24]结合朱橚《救荒本草》、王象晋《群芳谱》、李时珍《本草纲目》、程瑶田《莳苜蓿纪讹兼图草木樨》和《植物名实图考》等对苜蓿生物学特性的描述认为,“据松田氏之考说,吴氏所谓苜蓿(紫苜蓿)有M.sativa之学名。……千年之前张骞採来之种。” 松田定久[66]对中国古代苜蓿种源进行了考证。通过研究《救荒本草》《本草纲目》《广群芳谱》和《庶物类纂》等典籍中对苜蓿的记载,他认为《植物名实图考》中所记述的3种苜蓿分别为:

1)苜蓿(即紫花品种多年生,相当于M.sativa);2)野苜蓿(相当于M.falcata)黄花三瓣,干则紫黑,唯拖秧铺地,不能直立;3)野苜蓿另一种(相当于M.denticulate)(亦即南苜蓿—作者注,下同)生江南广圃中,长蔓拖地,一枝三叶,叶圆有缺,茎际有小黄花,无摘食者,李时珍谓苜蓿黄花,常即此,非西北之苜蓿也(时珍又说荚果有刺,很明显指的是此野生品种)。

中国植物志编辑委员会[67]亦认为,吴其濬《植物名实图考》中的苜蓿即为紫花苜蓿(M.sativa)。西北植物研究所[68]认为,陶弘景《名医别录》中的苜蓿即为紫花苜蓿(M.sativa)。邢世瑞[69]认为,《群芳谱》所记载的开紫花的苜蓿,应该为紫苜蓿(M.sativa)。内蒙古植物志编辑委员会[70]亦认为,古代苜蓿指的是紫花苜蓿。

1939年,商务印书馆出版的《辞源正续编》[71]指出:“苜蓿大别为三种。一曰紫苜蓿,茎高尺余,叶为羽状复叶,似豌豆而小。开紫花,荚宛转弯曲。一曰黄苜蓿,茎不直立,叶尖瘦,花黄三瓣。荚状如镰, 二者皆产于北方。

《史记·大宛传》:‘马嗜苜蓿,汉使取其实来,于是天子始种苜蓿。’‘一曰野苜蓿亦曰南苜蓿,土名或称金花菜’。据《群芳谱》谓,即紫苜蓿,南方无之,黄苜蓿同类而异种。”刘正埮指出:“苜蓿叶长园形,复叶互生,开紫花,结荚果,也叫紫苜蓿、紫花苜蓿。……〔源〕(原始)伊兰或大宛buksuk,buxsux, buxsuk。”梅维恒[72]、刘正埮[73]、徐复[74]、罗竹风[75]、辞海编辑委员会[76]、冯德培等[77]持同样的观点,即古代苜蓿专指紫苜蓿。

劳费尔[83]指出:“中国汉代引种的苜蓿应该是紫苜蓿,即M.sativa。……据李时珍说,当时苜蓿是处处常见的野草,……他所指的显然是M.denticulate,一种中国产的野生植物。”Bretschneider[84]亦认为,汉武帝时张骞所带回来的苜蓿应该是M.sativa,与欧洲的Lucerne(紫花苜蓿)相同。星川清親[85]也持同样的观点。

在新疆出土的秦汉魏晋文献[86],对紫苜蓿作为饲料有明确的记载,这说明古代确有紫苜蓿的存在。西夏宫廷诗歌《月月乐诗》曰:“四月里,苜蓿开始像一幅幅紫色的绸缎波浪般摇曳,……。”这表明西夏时期的苜蓿为紫苜蓿[87]。

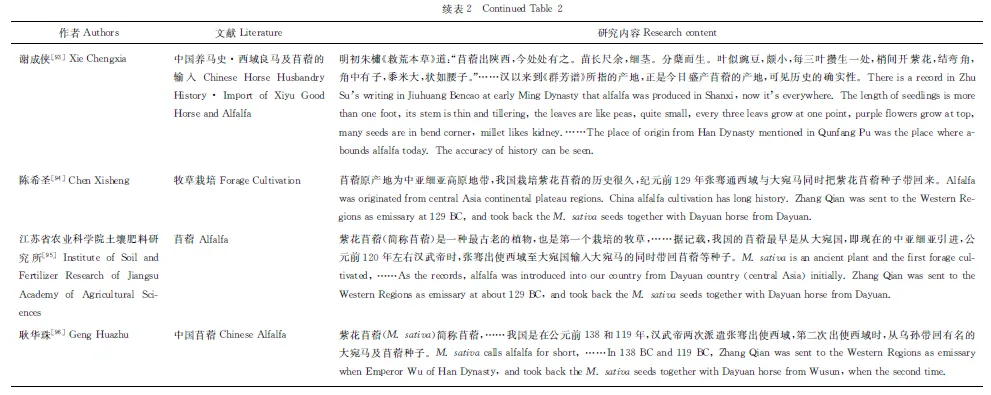

古代苜蓿专指紫(花)苜蓿的观点,目前被许多学者所认可,并广泛采用[88-96](表2)。

3.2 黄(花)苜蓿

虽然自唐以后有不少史料记载了苜蓿开紫花,并指出从西域大宛引进的苜蓿即为此。但由于最早记载苜蓿的史料没有明示苜蓿花色,加之李时珍《本草纲目》[18]记载了开黄花的苜蓿,乃引起后来人对苜蓿花色的不断揣测、考证。经松田定久[66]对《本草纲目》和《植物名实图考》记载的开黄花苜蓿的考证认为:“《本草纲目》记载的开黄花的苜蓿和《植物名实图考》记载的另一种野苜蓿(叶园有缺),为南苜蓿(Medicagohispida),而《植物名实图考》记载的野生苜蓿(叶尖瘦)为黄花苜蓿(Medicagofalcata)。”吴其濬[23]认为:“李时珍谓苜蓿黄花者为此(即南苜蓿),而非西北之苜蓿也,即紫苜蓿。”张平真[78]指出:“陶弘景《名医别录》中的苜蓿可能指的是开黄花的苜蓿”,该观点缺乏史料支持。

3.2.1南苜蓿 经考证[24,66,97]李时珍《本草纲目》中开黄花的苜蓿应为南苜蓿。日本学者岩崎常正[98]亦认为《本草纲目》中的苜蓿应该是南苜蓿。由于李时珍[18]是较早提出苜蓿开黄花的,受其影响许多学者将古代苜蓿认为是南苜蓿。明姚可成[19]亦认可李时珍的观点,在《食物本草》中引用了李时珍苜蓿入夏及秋,开细黄花。拾録[97]指出“李时珍在《本草纲目》苜蓿项的集解中说:‘入夏及秋,开细黄花’,而没有提及紫花,实则李时珍所指大概是Medicagodenticulate(南苜蓿)。”清顾景星[64]《野菜赞》 “金花:本名南苜蓿,二月繁生,叶如酸浆而五聚。三月开黄花,作子匾如螺旋。”

受李时珍《本草纲目》[18]的影响,1918年孔庆莱[99]等《植物学大辞典》:“苜蓿(M.dentilata):名见《名医别录》,又有木粟、光风草等名,葛洪《西京杂记》云:游乐苑多苜蓿,风在其间,常萧萧然,日照其花有光彩。故名“怀风”又名光风。茂陵人谓之连枝草。李时珍曰:苜蓿郭璞作牧宿,谓其宿根自生,可饲牧牛马也。处处田野有之,陕陇人亦有种者,刈苗作蔬,一年可三刈,二月生苗,一科数十茎,茎颇似灰藋,一枝三叶,叶似决明叶,而小如指顶,绿色碧艳,入夏及秋,开细黄花,结小荚,园扁,旋转有刺,数荚果累累,老则黑色,内有米如穄米,可为饭,亦可酿酒。有罗愿《尔雅翼》作木粟,亦言其米可炊饭也。”另外,从《植物学大辞典》[99]苜蓿(M.hispida)的别名可看出,古代的苜蓿即为南苜蓿(M.hispida/denticulata)。1935年陈存仁[100]《中国药学大辞典》:“苜蓿,古籍别名:木粟、光风草(纲目),怀风、连枝草、牧宿(郭璞),草头、金花菜。外国名词:M.denticulata。系豆科苜蓿属,为菜类越年生草本。平卧地上,长2尺余,叶作羽状复叶,……花小黄色,蝶形花冠,果实为荚果,呈螺状,有刺,颇尖锐,中有黑子如穄米,可作饭和酿酒,其茎叶可作菜茹与供药用。”1937年贾祖璋[101]《中国植物图鉴》指出:“苜蓿(M.denticulate)即《名医别录》中的苜蓿,俗称金花菜。”《植物大辞典》[102]指出,苜蓿(M.hispida),别名:木粟、光风草、怀风、连枝草、牧宿、草头、金花菜,这说明《植物大辞典》认可《西京杂记·乐遊苑》中的苜蓿为南苜蓿的观点。与《植物大辞典》[102]持同样观点的还有《中文大辞典》[103]。林尹[103]指出:“苜蓿(M.denticulata)二年生草本,平卧地上。叶为羽状复叶,自三小叶而成。花轴自叶腋出,生三花至五花,花小色黄,蝶形花冠。荚果呈螺旋状,有刺。俗称金花菜。” 林尹[103]同时复引了《史记·大宛列传》《本草纲目》《西京杂记》等对苜蓿的记述。

杨勇[42]在考证《汉书·西域传》《西京杂记》《齐民要术》中的苜蓿,结合《洛阳伽蓝记》中的苜蓿,他认为:“古代苜蓿应该是花小色黄,蝶形花冠,荚果,呈螺旋状,有刺,俗称金花菜或草头,即南苜蓿。”上海市农业科学研究所[104]认为,古代苜蓿即为M.hispida(南苜蓿)。杭悦宇[105]指出:“《植物名实图考》中的2种野生苜蓿,‘叶园有缺,茎际间开小黄花’者为南苜蓿;而‘叶尖瘦’是黄花苜蓿(M.falcata)。”

中华本草编辑委员会[106]在《中华本草》[苜蓿]条目[品种考证]中载有:“苜蓿始在于《别录》,弘景曰:‘长安中乃有苜蓿园,北人甚重之。江南不甚食之,以无味故也。外国复有苜蓿草,以疗目,非此类也。’宗奭曰:‘陕西甚多,用饲牛马,嫩时人兼食之。有宿根,刈讫复生。’《纲目》载:‘杂记言苜蓿原出大宛,汉使张骞带归中国。然今处处田野有之,陕、陇亦有种者,年年自生。刈苗作蔬,一年可三刈。二月生苗,一科数十茎,茎颇似灰藜。一枝三叶,叶似决明叶,而小如指顶,绿色碧艳。入夏及秋,开细黄花。结小荚,圆扁,旋转有刺,数荚累累,老则黑色。内有米如穄米可为饭,又可酿酒。’《植物名实图考》也有记载:‘西北种之畦中,宿根肥,绿叶早春,与麦齐浪,被陇如云……’除上述苜蓿花为黄花外,《群芳谱》还载一种紫花苜蓿:‘苜蓿苗高尺余细茎,分叉而生,叶似豌豆,每三叶生一处,梢间开紫花,结弯角,有子黍米大,状如腰子……江南人也不识。’按上所述黄花者原植物为南苜蓿,紫花者应为紫苜蓿。”

3.2.2黄花苜蓿 虽然汉代传入我国的苜蓿为紫花苜蓿得到广泛认可,但分歧仍然存在。吴征镒[33]指出:“公元前1-2世纪由张骞自西域引来,最早记载苜蓿的花为黄色的是《尔雅》云‘权、黄花今谓牛芸草为黄花,华黄叶似苜蓿。’在宋朝梅尧臣诗中云:‘有芸如苜蓿,生在蓬翟中,华黄三四穗,结穗植无穷。’都说明其是黄色的,根据分布地区来看,应是黄花苜蓿(Medicagofalcata)。”中国科学院植物研究所[105]认为:“《植物名实图考》中的野苜蓿,即黄苜蓿(M.falcata)。”认为黄花苜蓿是由张骞自西域带回来的缺乏史料支持。

3.3 古代苜蓿是紫苜蓿与南苜蓿的合称

3.4 不确定

《辞源》[109]:“[苜蓿]又称木粟、牧宿、怀风、光风草、连枝草。也作“目宿”。原产西域,汉武帝时由大宛传入中土。为马牛等饲料及绿肥作物,也可入药,其嫰茎嫩叶可当蔬菜。史记一二三大宛传:‘俗嗜酒,马嗜苜蓿,汉使取其实来,于是天子始种苜蓿、蒲陶肥饶地。及天马多,外国使来众,则离宫别观旁尽种葡萄、苜蓿极望。’汉书九六上西域传作‘目宿’。”《古代汉语词典》[36]:“[苜蓿]多年生草本植物,一种牧草。《史记·大宛传》:‘及天马多,外国使来众,则离宫别观旁尽种葡萄、苜蓿极望。’也作‘目宿’。《汉书·西域传上》:‘天子以天马多,又外国使来众,益种葡萄、苜蓿离宫馆房,极望焉。’”王力[110]指出:“[苜蓿]古大宛语音译词。《史记·大宛列传》:‘俗嗜酒,马嗜苜蓿。’也作‘目宿’。周祖谟[111]在《洛阳伽蓝记校释》对苜蓿的解释时,引用了《汉书·西域传》《西京杂记》对苜蓿的记述,并曰:“《齐民要术》云:生噉为羹甚香;长宜饲马,马尤嗜此物。”这些文献均未指明古代苜蓿是紫苜蓿还是南苜蓿,或是其他苜蓿。

另外,拾録[97]认为:“苜蓿属(Medicago)传入中国本部,是经由大宛,时间是在公元前126年,约与传入意大利为同时。惟中文所谓苜蓿,恐实在是包含M.sativa、M.denticulate、M.lupulina等几个种,其中或开紫花,或开黄花(注:M.hispida=M.denticulate南苜蓿;M.lupulina天蓝苜蓿)。”

4 结束语

苜蓿在我国已有2000多年的栽培史,但由于最早记载苜蓿的典籍未指明其开紫花还是开黄花,使得古代苜蓿物种成为千古之谜。尽管古代栽培的苜蓿为紫花苜蓿已得到广泛认可,但分歧仍然存在。通过研究考证,可以肯定地说,汉代从西域大宛引入我国的苜蓿是紫花苜蓿(M.sativa),而非南苜蓿(M.hispipa)或黄花苜蓿(M.falcata)。我国古代最初的苜蓿并非直接从伊朗传入,而是从大宛国引入,这与紫花苜蓿的起源地相一致[112], 唐韩鄂[15]《四时纂要》也明确记载了苜蓿开紫花,这是我国古代对世界苜蓿做出的重要贡献。宋梅尧臣和明李时珍记述的开黄花的苜蓿是不是汉使从西域带回来的苜蓿,还有待于作进一步的研究考证,这至少说明开黄花的苜蓿在我国宋代或明代就有存在或被利用,有人认为李时珍所指开黄花的苜蓿为南苜蓿(M.hispipa),吴征镒认为梅尧臣记述的开黄花的苜蓿为黄花苜蓿(M.falcata),但未必是张骞从西域带回来的。追本溯源,明确我国古代苜蓿的物种,对研究我国苜蓿起源和栽培利用具有十分重要的现实意义。