许伯建与饮河社师友的信札往来

2018-08-18□苟君

□ 苟 君

1946年抗战胜利后,饮河社总社迁往上海滇池路九十号,社员52人,潘伯鹰主持,许伯建当选理事,重庆是为“饮河社”发起之地,故而成为渝分社。许伯建自始如一地协助潘伯鹰开展社务活动,就是“饮河社”解散和潘伯鹰病逝后,还与潘的家属和其他社友长期保持通讯,共商完成潘公的未尽事业,无疑许伯建是“饮河社”的主要骨干,也是最后一个辞世的重要成员。

许伯建(1913—1997),重庆巴县人。名廷植,字伯建,晚年重病愈后曾更字百健,别署蟫堪、阿植、芳蟫词人、补茅主人。先生父亲受教于杨沧白,幼承庭训而喜爱文化艺术,弱冠即以诗书在地方甚获时誉。1938年先生24岁投帖四川大学周岸登(字癸叔)门下,周老词曲、考据、金石诸学在国内享有盛名,先生从游受教一年余,获益颇丰,并结识一批蓉城才俊。1940年“饮河社”在重庆成立,因投稿成功发表,先生有幸结识潘伯鹰成为生死之交,后经潘公引见认识章士钊、沈尹黙、乔大壮等名流人物,从中受教良多。先生不仅是现代二王书风的主要代表之一,而且对诗词文史、说文训诂、金石考据、版本目录等方面均有造诣,许先生早年在金石篆刻方面也用功颇深,曾为潘伯鹰、吴宓等治印。我曾询先生为何号“蟫堪”?他解释蟫即“衣鱼”,一种昆虫,常在衣服和书里,亦称“蠹鱼”,意思是作个书虫罢了!“堪”为低矮的房子,合起来是陋室里的书虫。因此,我明白了先生斋号“补茅”“退求”的意思。他为人谦让朴实,志气平和、甘于淡泊,毕生唯寄情于传统文艺,亦是随前辈高人同好佛老之故尔。

在学衡派诸子中,吴宓喜欢通俗小说,因读潘伯鹰《人海微澜》后而二人相识,成为一生的知己。抗战中,吴宓任教于昆明的西南联大。1944年10月,吴宓赴成都应聘燕京大学及四川大学,道经重庆,就住张家花园三号潘宅中,十余天访旧拜友,忙得不亦乐乎,由潘公介绍,认识许伯健。抗战胜利后,潘伯鹰东还上海,特别是1949年后吴宓留重庆,他们分处渝、沪两地,唯一的交流方式即寄诗,潘、吴往来信件皆托许先生中转。从现存的《吴宓日记》(续编)来看,记载二人交往(含书信往来)就有二百二十多处,这在与时人交往的记载中是较多的(在日记中吴宓简称许为“建”)。在许伯建遗著《补茅文集》中,二人友谊可寻雪泥鸿爪。

1952年10月,西南师范学院迁往离主城四十公里外的北碚。见面的机会减少,而书信越来越多,每次许伯建来函,吴宓都爱不释手,赏玩之余,精心存放,不忍毁弃。“佩其每缄词意俱精且雅,书写尤工美,加盖印章亦不苟,久之仍不懈,其书函似皆可装裱而存留赏玩者。”1954年,吴宓与邹兰芳结婚,许伯建即刻“邹兰芳”名章相贺。1956年,许伯健将二十多年心血的结晶,手稿《补茅余韵》奉于吴宓案前,请之为序,吴欣然应命,洋洋洒洒近千言,述与许伯建相识、相知经过,并高度评价其为“诗词、书法、篆刻之艺术三绝之雅士也”。

许伯建早年学书取法“赵字”,后接受沈尹默、潘伯鹰建议,更习褚遂良,于《倪宽赞》《房梁公碑》用功尤勤,从而形成雅健雄逸、秀美婀娜的艺术风格。1957年其《李白诗行书》轴被选中参加新中国成立后首次赴日本东京的“中国书法展览”,展后作品被日本东京帝国博物馆珍藏。此后,为探求晋人笔法,摹临王羲之传本墨迹甚勤。1962年因水肿疾提前退休,遂有暇潜心研究《兰亭序》,数年之内临《兰亭序》两千余通,其作品形神逼肖冯承素摹本。潘伯鹰见之作诗赞曰:“书入晋唐兼学赵,笔如琴筑擅鸣诗。”其艺术思想受潘伯鹰影响至深。壮年以后,于书法更加崇尚晋唐,以羲之为典则,乃所谓山阴一脉,虽也容纳篆隶及六朝碑版,但终未掩其帖学面目。强调中锋用笔,而拒其拘囿,线条刚劲潇洒,行笔随意畅达,虽楷书亦有行书神韵,笔端常孕感情。若书于玉版、熟笺之上,则神完气足更见性情,其诗人学者之风范毕现,字里行间之书卷气充盈。其小楷融合王字《黄庭经》和赵字《洛神赋》,并参文徵明小楷,为世人所称善。许先生小楷首先是真正的“小”,由于他比沈尹默、潘伯鹰的年龄小一二十岁,手眼所胜,比沈、潘的小楷字体更小,小到最后真是蝇头小楷;不仅是“小”,而且笔锋精细工整,片叶累牍成篇,法度严谨娴熟外,亦有行书神韵,于绳墨中又不失其逸趣,虽寸楮片笺,得之者珍如珪璧之宝。

在吴宓的眼中,许伯建是最值得信赖的朋友。20世纪60年代中期,潘伯鹰病重,吴宓曾约上许伯建赴上海访友,后不成行,终成憾事。1966年5月,潘伯鹰病情恶化,欲见老友,许伯建连夜买舟东下,得见最后一面,并迅速将潘去世消息传递川中师友。后又暂住潘宅四十余日,应老友遗命,整理其诗集文稿,在士林中传为佳话,并被文史掌故专家郑逸梅记入集中。为编辑《玄隐庐诗》,许伯建多方收寻,不辞辛劳,吴宓对此大力支持,多次“开箧”寻找,将潘与自己唱和的诗稿慨然相赠,希望能编入诗集中,以此来纪念友人。

1966年“文化大革命”爆发,吴宓被打成反动学术权威,备受打击迫害。吴宓和许伯建失去了联系,但两个人都还牵挂着对方。从现存的吴宓日记来看,1967年4月24日,许伯建有函托人送吴宓,吴宓于4月28日至5月1日,抽无人监视的时间,作长函回复,这是“文革”以来,两人的首次书信往来。5月15日,吴宓又收到许函,述及诸友情况。晚年的吴宓,孤苦一人,身边没有一个亲人,而昔日同事,要么避之甚远,要么呼号批斗,让自己备受炎凉恐怖。9月26晚,许伯建冒着极大的政治风险突然来访,这让吴宓惊喜万分,要知道当时吴还在监督劳动中,周围还有无数双警惕的眼睛无时无刻不在监视,掩门长谈,得知别后二年来的情景及师友境况,禁不住老泪涕零,吴宓倍感凄伤,能得到友人的真诚问候和关心,他有好多好多的心里话要向挚友倾诉。

吴宓晚年最大的心愿,一是保存日记,这是自己一生的心血结晶,日记亡,无异于人亡;二是整理自己的诗稿,希望能保存流传。1935年中华书局曾出版《吴宓诗集》,至此以后,所作诗就未再收集入册。无论在抗战时期颠沛流离中作的《南渡集》,还是见证五十年代翻天覆地大变革以及“文革”之中自己的血泪之作,这些在当时的处境下,随时都有被毁灭的危险。随着时间的推移,吴宓越来越焦灼不安,深感来日不多,一生的事业交付给谁呢?经过一番思考和斟酌,最后,吴宓相中了许伯建。许的书法水平高,字体灵动而优美,让吴宓折服;再有许整理过挚友潘伯鹰的《玄隐庐诗》,吴宓看后非常满意;更让吴宓看重的不仅是许的学识,更重要的是许伯建的人品。于是从1973年5月开始,吴宓便委托许伯建缮写、整编诗集,前前后后历时二年多的时间,虽然开始时,还有疑虑(要知道此时吴宓不仅是反动学术权威,而且头上还顶着现行反革命的帽子),但最终顶住了政治压力,许伯建利用晚上的时间,秘密抄写吴宓诗稿,就连同住一起的小弟,也没有发觉。直到1975年8月,吴宓生日前完成,将手抄诗稿交到吴宓手中,吴宓终于了却了一桩心愿。1976年吴宓卧病不起,1977年1月,由其妹接回陕西老家,一年后吴宓病逝,生前亲见四人帮之倾覆,亦可少慰其耄龄横遭酷毒。

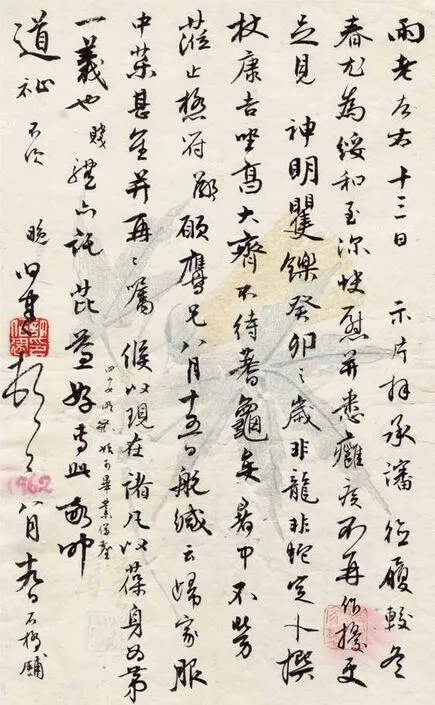

许伯建致吴宓信札 纸本

1978年春暮,民革诗社停集多年后,又重聚于红岩村,先生因忆1943年春,“饮河社”友在重庆红岩村当时的农民银行举行“春禊诗会”,到会的有靳志、张宗祥、沈尹默、潘伯鹰、乔大壮、江庸、刘禺生、曹纕蘅、曾履川、沈羹梅、吴稚鹤、徐曼略、曾小鲁、李次贡、顾翊群、陈方、陈仲陶、钱问樵、谢湛如、陈其采、王幼遴、冒孝容诸先生,以刘禺老年七十为“祭酒”,而伯建先生与如皋冒孝容先生均三十岁,是座中最年轻的。席间以杜工部《闻官军收河南河北》诗分韵,伯建先生得“好”字,因填《宴清都》词一阕:“暂谢京尘扰,收梅雨,倚云萝岫闲到。华榱并席,危栏一角,障空烟渺,青青望极汀洲,寄情向红岩坐啸,问意中如此天涯,江山几供文藻。今朝美聚东南,华颠耆宿,白袷人少,雄关枕黛,清江饶绿,万螺争笑。军麾白羽频传,看挥尘,兰言更饱,定后期,觞咏承平,披襟自好。”在三十三年后,即1978年旧地重游,感慨颇多,因填《临江仙》一阕:“绿送嘉陵春易晚,山堂满座耆英。咏觞曾不羡兰亭,倚风花并舞,穿树鸟吹笙。三十三年谁尚健?发华来对峰青。红岩高处听江声。眼中前后浪,心上古今情。”追忆当年盛况,感念那时的前辈和老友大多已经作古了。

此后,重庆市图书馆及各大学图书馆聘邀许先生鉴别所藏古籍版本,还与友人发起成立重庆市书法家协会、重庆市诗词学会。重庆柯尧放病逝前也托许伯建整理遗作,成功出版。“饮河社”成员胡苹秋从太原来信:“君能以爱伯鹰之心爱苹秋,三十年故谊不衰,久而弥敬,实切心感未来身后定吾文者,唯伯建矣……”许伯建日记:“癸丑秋苹兄太原手书略述志事行历,以撰传文学见托,以其人奇行事奇,自顾孱笔未敢承应。三年以还,写寄所作,不下二百篇,赠吾诗词亦廿余章,愧无以酬,姑识于此。”虽然由于各种原因没有答应整理抄录胡苹秋遗作,但是反映出“饮河社”成员的关系,不论在国家民族危亡之际,还是在解放后的政治运动和十年浩劫中,他们无不体现了传统文化的道德风范和文人风骨,惺惺相惜,同命运、振文运的情怀,是我们后辈学习的楷模。