人体测量指标作为城市人群心血管危险因素的预测因素

2018-08-17鹏徐

王 鹏徐 达

(1 安徽警官职业学院,安徽 合肥 230031)(2 烟台大学,山东 烟台 264003)

1 前言

据人民网等媒体报道,一项2010年发表的研究报告称,中国目前肥胖人口达3.25亿人,增幅超过美国、英国和澳大利亚。这个数字在未来20年还可能增加一倍[1]。不健康饮食和缺乏身体活动是超重和肥胖的主要促进因素,是主要非传染性疾病的主要危险因素。先前的研究一致表明,绝对总体脂和体脂的中心分布与糖尿病、高血压、高血脂和心血管疾病的危险因素密切相关[2]。有研究报道[3]两性肥胖患者,心血管疾病患病率超过3倍,21%男性和28%的女性心血管疾病患病率可能是超重和肥胖引起的。

中国是一个城市化发展比较快的国家。国民的营养结构发生较大的变化。像大多数发展中国家一样,正经历着经济快速发展,人口统计变迁。非传染性疾病,尤其是心血管疾病,是导致死亡的主要原因[4]。另一方面,虽然通过计算机断层摄像术或磁共振成像测定腹部内脏脂肪组织可以更准确的反映体脂分布以预测代谢性危险[5]。但是由于费用高和辐射危害限制了这些技术在大规模流行病学研究或自我评价中的应用。早先就已经有研究者阐述了与肥胖相关的不同指标[6]。体重指数(BMI)常常被用于反映总体脂,腰围、腰臀比率和腰身高比率常被用作中心体脂的替代指标[7]。最近研究显示,腰围是腹部内脏脂肪组织最简单的人体测量标准,可能是预测心血管危险最好的指标[8]。既然局部体脂分布有明显的性别差异,那么性别的人体测量指标适用性也不同。

世界各地的肥胖患病率日益增加,但是在中国人群,对于肥胖患病率状况,作为心血管疾病危险因素的较好的预测因素还不清楚。因此,研究设计的目的:1)通过对中国城市人群的人体测量结果,提供超重和肥胖患病率和分布的基础数据;2)确定已选的心血管危险因素与人体测量指标之间的关系,检验与心血管危险因素最密切相关的人体测量指标,研究人群性别与相关变化的程度。

2 研究对象与方法

2.1 研究人群

通过随机电话调查的方式,招募研究的受试者,根据城市人口的划分标准,从全国不同地区的7个大型城市中募集受试者:北京、上海、重庆、天津、济南、西安和南京。每个城市指定一个健康筛选中心进行人体测量和实验室测试。在横向研究中,2179名健康受试者,年龄在15到74岁(991名男性,1188名女性),没有任何的系统性疾病,未使用改变体重的或影响血糖和血脂水平的药物,参与研究。完成血液测试和人体测量。受试者依据性别和年龄分为5组:15—19岁;20—29岁;30—39岁;40—49岁;50岁以上。所有受试者自愿参与,填写知情同意书。

2.2 人体测量

评价所有受试者以下测量指标:体重、身高、BMI、腰围、腰臀比率、腰身高比率、总三点皮褶厚度和体脂百分比。依照测量标准测量身高。测量体重的误差小于100 g。BMI用体重/身高平方(kg/m2)计算[9]。分为 4 个级别:轻体重(BMI<18.5 kg/m2);正常体重(BMI 18.5—24.9 kg/m2);超重(BMI 25.0—29.9 kg/m2) 和肥胖 (BMI≥30.0 kg/m2)[10]。围度用毫米皮尺测量。测量腰围时,皮尺放置与髂嵴上3—4横指处。按照腰围,<94、94—101.9和≥102 cm,男性分为正常体重、超重和肥胖。按照腰围,<80、80—87.9和≥88 cm,女性分为正常体重、超重和肥胖。在臀大肌最突出部位测量臀围。用腰围/臀围计算腰臀比率,腰围/身高计算腰身高比率。按照腰臀比率,<0.90、0.90—0.99和≥1.0,男性分为正常体重、超重和肥胖,按照<0.80、0.80—0.84和≥0.85,女性分为正常体重、超重和肥胖。用皮褶厚度计测量身体右侧皮褶厚度(男子胸部、腹部和大腿中部,女子肱三头肌、髂嵴上缘和大腿中部),各测量点进行3次测量,取3次测量的平均值。用三点等式计算体脂百分比[11]。

2.3 血样和分析

12小时隔夜空腹后,于上午7点和9点取血样。用酶显色定量法(胆固醇酯酶、胆固醇氧化酶和磷酸甘油氧化酶)测定血清总胆固醇和甘油三酯。用相同的方法,加入致沉淀的含有磷钨酸脂蛋白的载脂蛋白B后测定HDL-C。用酶显色法和葡萄糖氧化酶技术测定血清葡萄糖浓度。总胆固醇的批内和批间变异系数分别为2%和0.5%,甘油三酯的批内和批间变异系数分别为1.6%和0.6%,血糖的批内和批间变异系数都是2.2%。如果甘油三酯浓度低于400 mg/dl,依据血清总胆固醇、甘油三酯和HDL-C浓度,用Friedwald公式[12]计算LDL-C。

2.4 统计分析

所有变量均以平均值±标准差或百分比表示。独立T检验比较2组间定量变量,LSD-t检验比较多组间定量变量。计算年龄调整后的偏相关系数,研究人体测量变量和心血管危险因素之间的关系。对数据进行多元回归分析。所有测试的统计显著性为双尾,I型误差≤0.05。所有数据分析都使用SPSS18.0统计软件包。

3 研究结果

3.1 人体测量结果

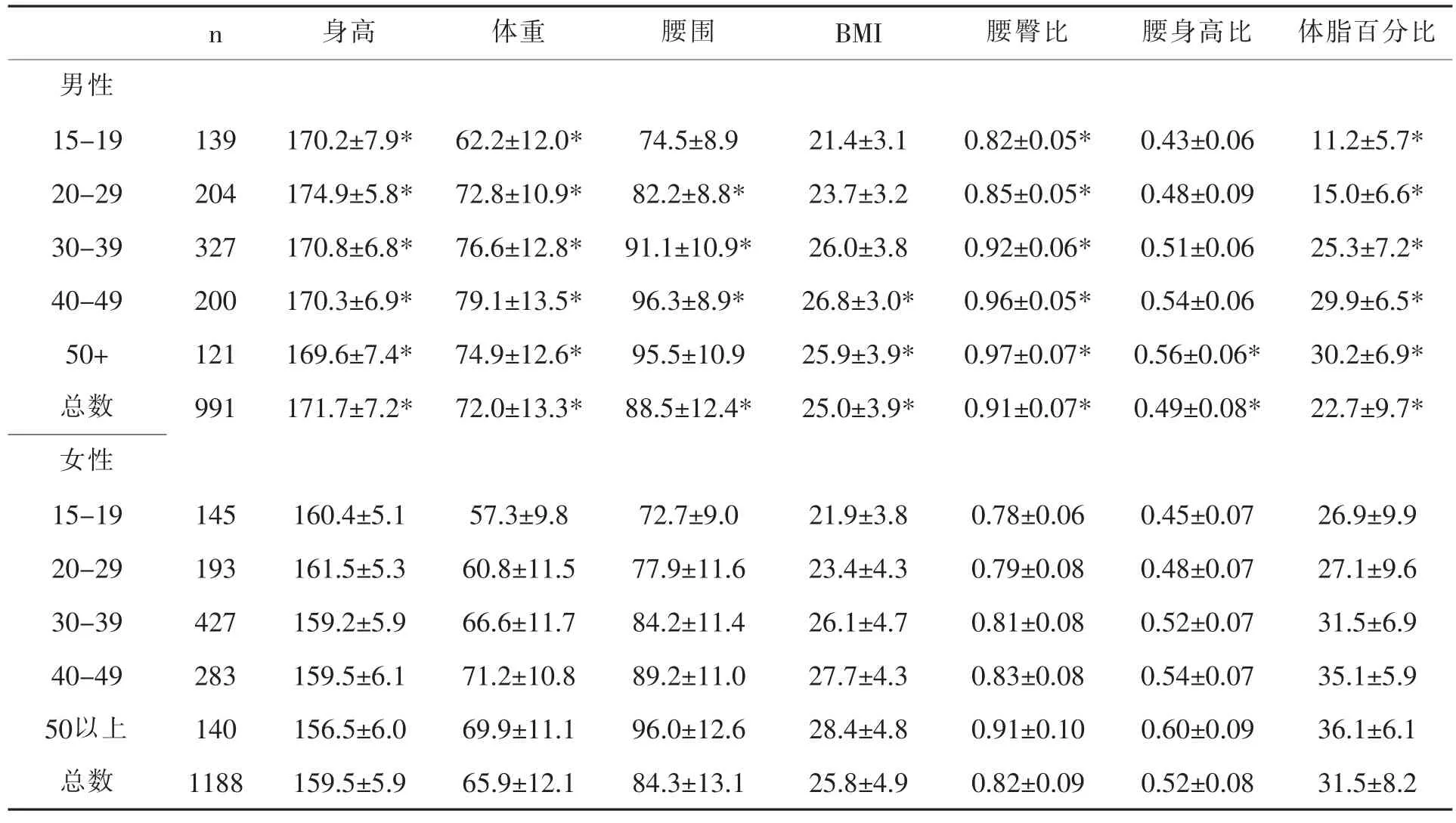

两性的受试者人体测量结果有显著年龄组交叉倾向(p<0.05,表1)。在任何一个年龄段,与女性相比,男性的体重和腰臀比率较高,体脂百分比较低 (p<0.001)。男性20—29岁与30—39岁年龄段的腰围和腰臀比率的差异最大,女性40—49岁与50岁以上年龄段的腰围和腰臀比率差异最大(p=0.000)。男性15—19岁与20—29岁年龄段的腰身高比率差异最大,女性40—49岁与50岁以上年龄段的腰身高比率差异最大(p=0.000)。

表1 城市人群性别和年龄组的人体测量变量

3.2 超重和肥胖的患病率

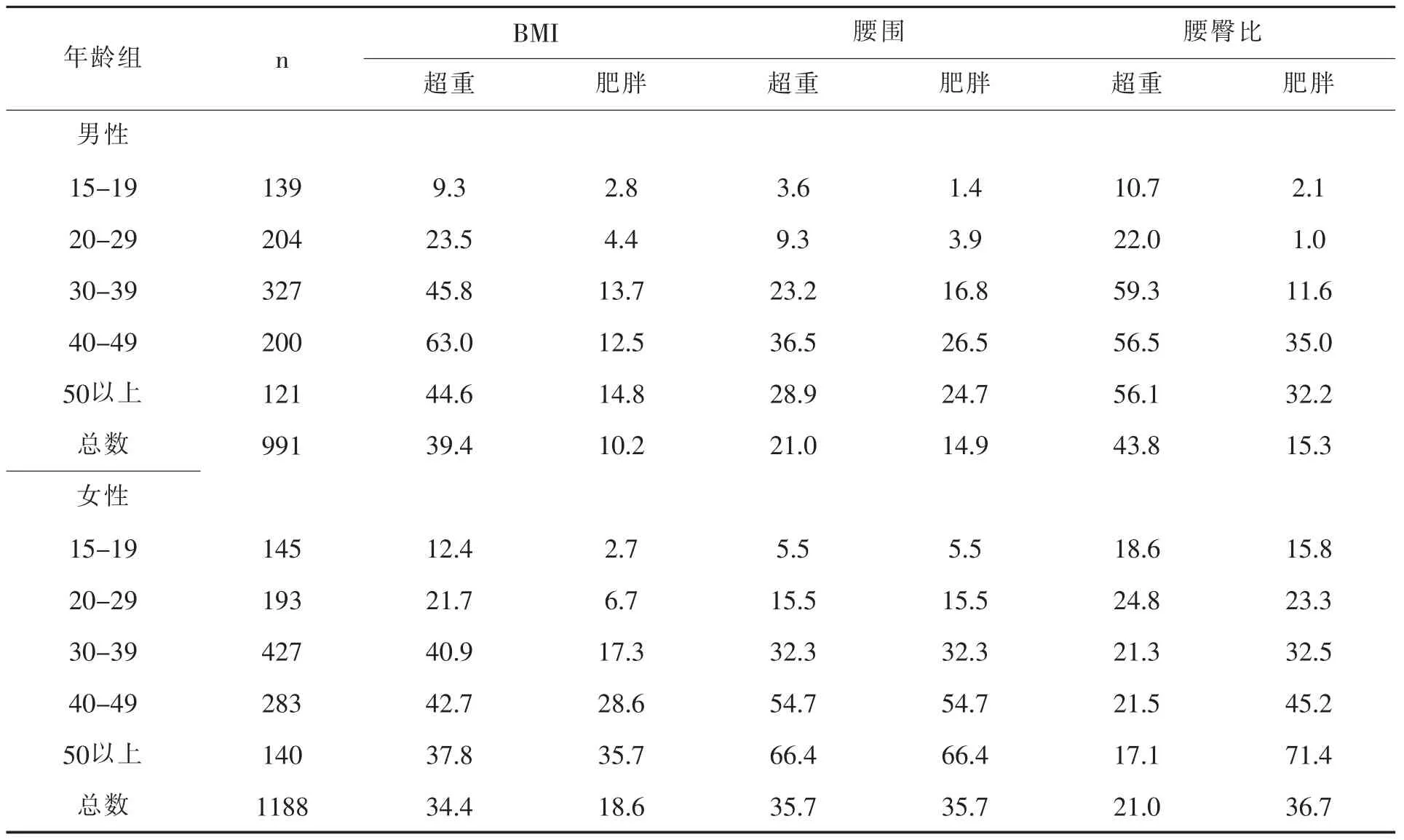

不论年龄或测量方法,女性的肥胖患病率比男性高(表2)。根据BMI,几乎一半的男性和超过50%的女性属于超重或肥胖,10.2%的男性和18.6%的女性属于肥胖。直到50岁以上,BMI肥胖患病率才增加。这种倾向在女性中更显著(年龄—性别交互的主要效应p=0.001)。50岁以上组,男性和女性的肥胖患病率的差异尤其显著。

表2 15岁和以上的男性与女性的依据BMI、腰围和腰臀比率的肥胖患病率(%)

3.3 心血管危险因素

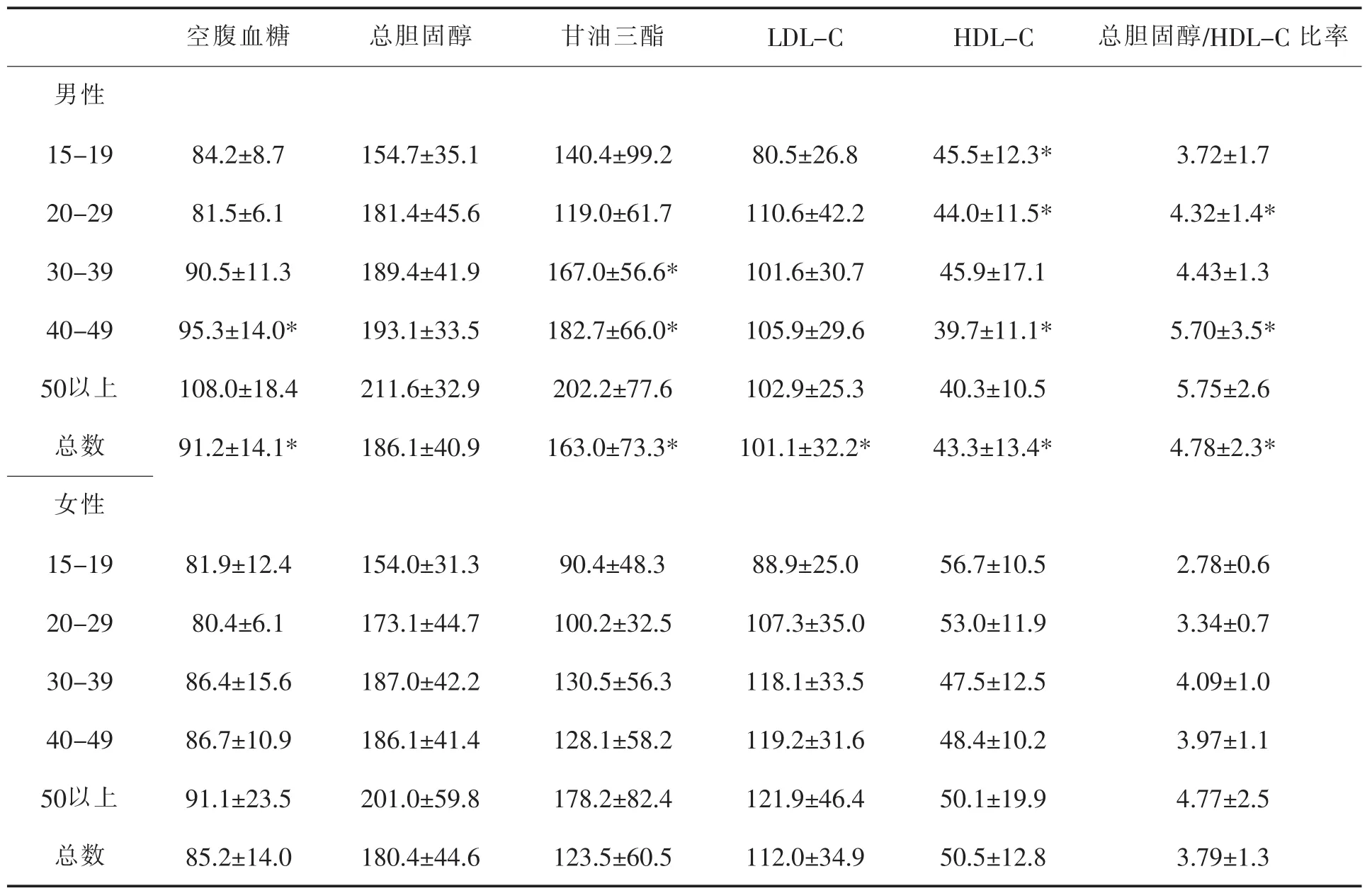

男性的血糖、甘油三酯和总胆固醇/HDL-C比率显著增高,女性的LDL-C和HDL-C显著增高(p<0.05,表3)。男性随着年龄的增加,血糖、总胆固醇和甘油三酯的平均值显著增高,女性随着年龄增加,总胆固醇、甘油三酯、LDL-C和总胆固醇/HDL-C比率显著增高(p<0.05)

表3 城市人群性别、年龄相关的心血管危险因素

3.4 依据BMI分组的测量指标和心血管危险因素

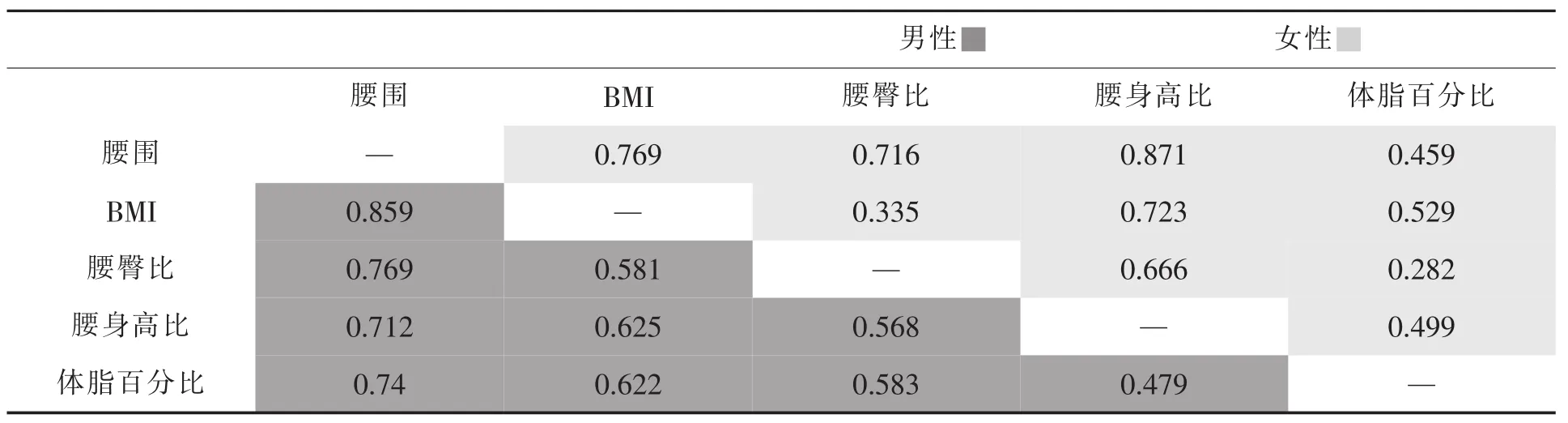

两性随着BMI增加,体重、腰围、腰臀比率、腰身高比率和体脂百分比显著增加(p<0.001,表4)。另外,不同BMI的男性,相关的心血管危险因素显著不同 (p<0.05),女性仅总胆固醇/HDL-C比率差异显著。两性人体测量结果腰围、BMI、腰臀比率和腰身高比率比强烈相关 (p≤0.001,表5),表明根据这些参数将会为肥胖的测量提供比较信息。但是,体脂百分比与其他人体测量结果弱相关。

3.5 人体测量结果与心血管危险因素的关系

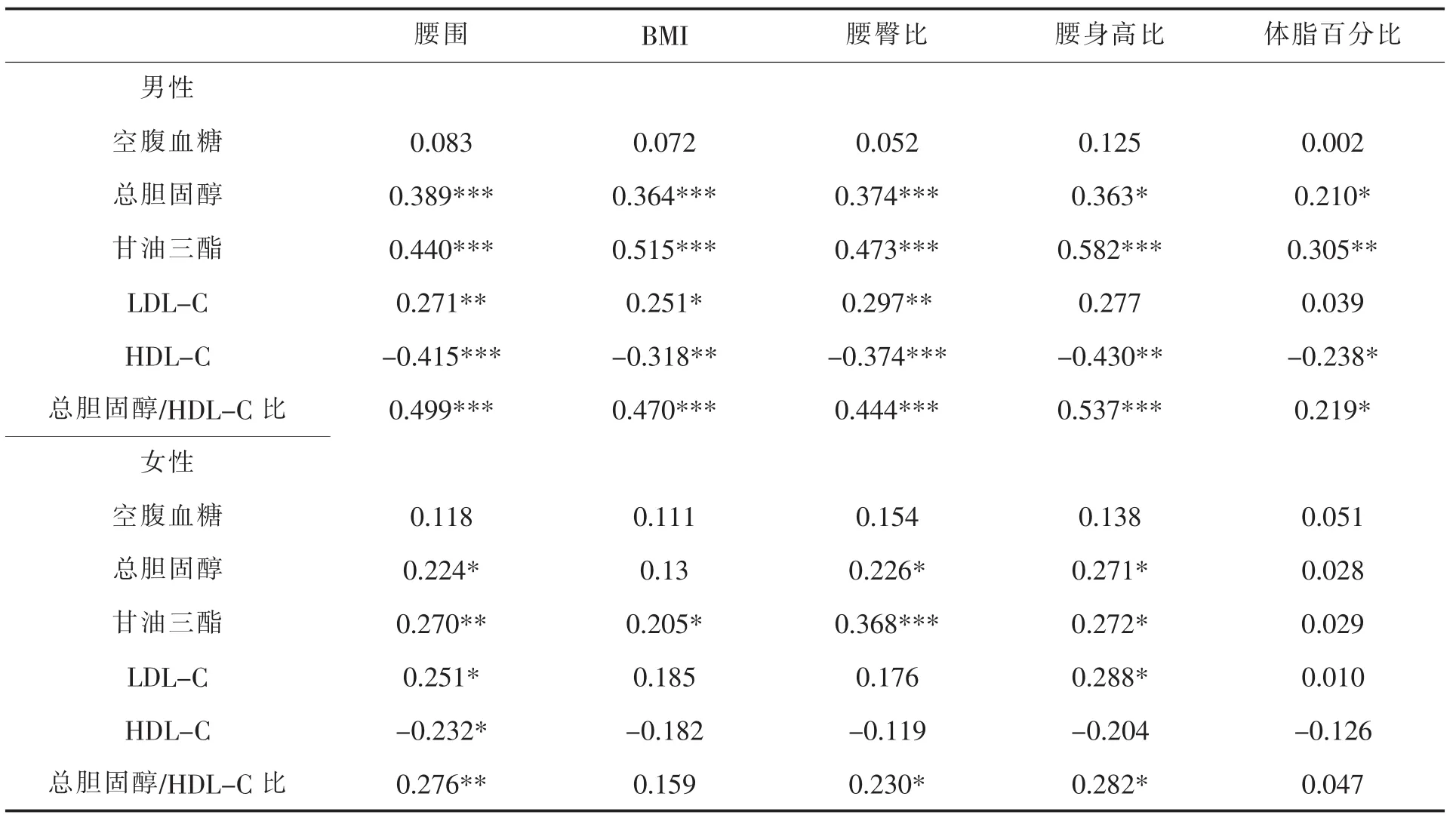

表5 城市人群年龄调整后的偏相关系数

研究发现男性的腰围、BMI、腰臀比和腰身高比非常显著相关,也与血脂值非常显著相关(p<0.05,表6)。经过年龄和BMI调整,仅腰围、腰臀比、腰身高比率显著相关以及腰围和总胆固醇/HDL-C显著相关(p<0.05)。经过年龄和腰围的调整,仅BMI、腰臀比、腰身高比与甘油三酯显著相关 (数据没有显示,p<0.05)。女性人体测量结果与血脂值之间弱相关。腰围、腰臀比和腰身高比率与血脂最大值显著相关(p<0.05)。经过年龄和BMI调整,仅腰围、腰身高比和总胆固醇/HDL-C显著相关,腰臀比与甘油三酯显著相关(p<0.05)。经过年龄和腰围调整,仅腰臀比与甘油三酯显著相关(数据没有显示,p<0.05)。

3.6 心血管危险因素的独立决定因素

表6 两性年龄调整人体测量结果与心血管危险因素的偏相关系数

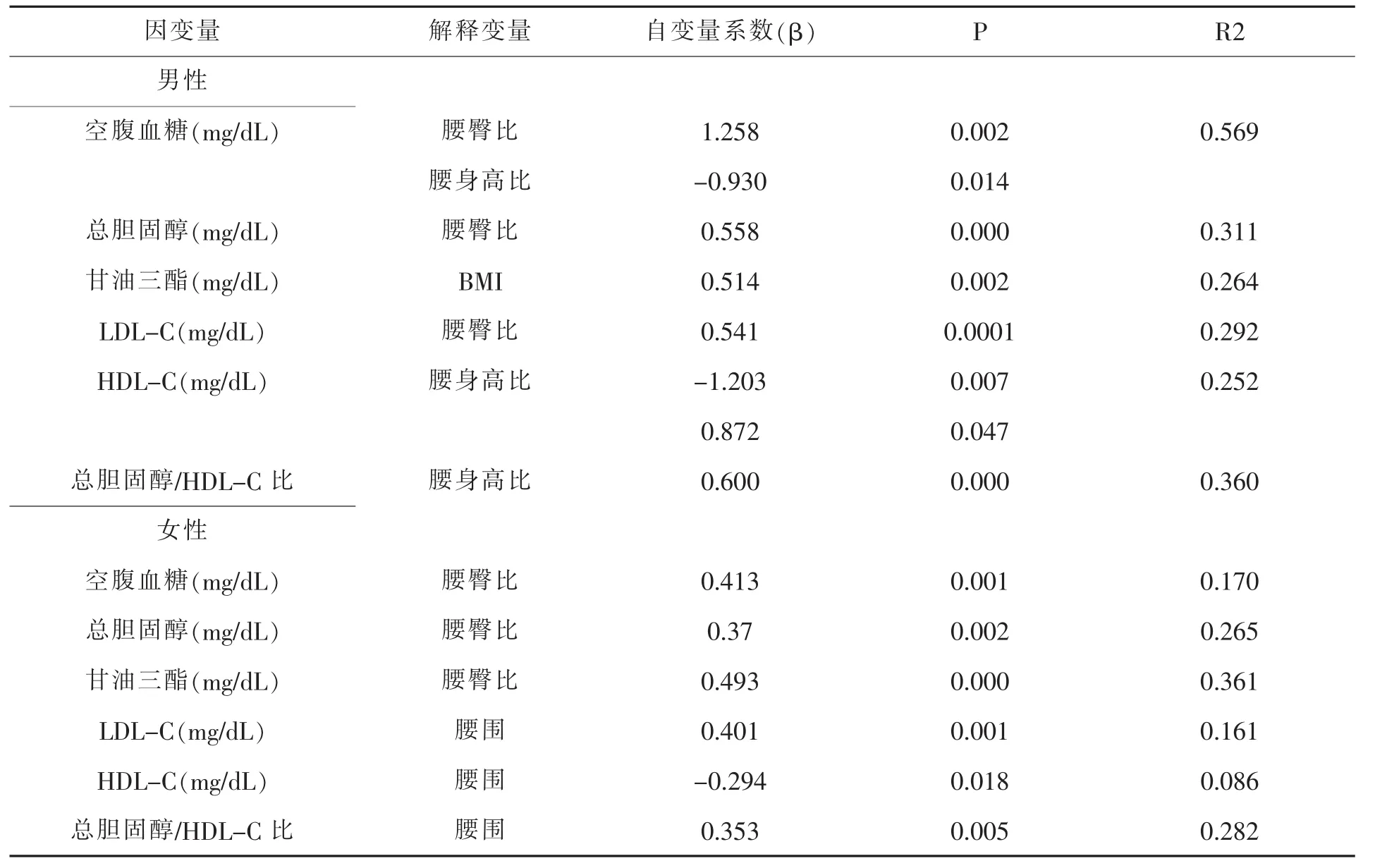

对于男性,腰臀比是血糖、总胆固醇和LDL-C的重要的预测因子,但是腰身高比率是血糖、HDL-C和总胆固醇/HDL-C比的重要预测因子 (表7)。另一方面,BMI是甘油三酯、HDL-C的重要预测因子。通过这些参数可以解释血糖和血脂变化百分比,然而,只能是适度说明。腰臀比说明7.4%的血糖变化,31.1%总胆固醇变化,29.2%LDL-C变化。腰身高比率说明9.3%血糖变化,15.2%总胆固醇/HDL-C比率变化。BMI说明26.4%甘油三酯变化,10%HDL-C变化。对于女性,腰臀比是血糖、总胆固醇和甘油三酯的主要预测因子,但是腰围是LDL-C、HDL-C和总胆固醇/HDL-C比率的重要预测因子。腰臀比说明17%血糖变化,20.4%总胆固醇变化,31.7%甘油三酯变化。腰围说明16.1%LDL-C变化;8.6%HDL-C变化和22.7%总胆固醇/HDL-C比率变化。

4 讨论分析

表7 两性人体测量变量和心血管危险因素关系的多元回归分析(年龄调整后)

研究结果表明,依据BMI的超重患病率,男性40—49岁时增加的最高值达到63.0%,女性40—49岁达到42.7%。依据BMI计算,肥胖患病率,男性50岁以上持续增加到最大值14.8%,女性50岁以上达到35.7%。另外,中心肥胖是公认的冠心病预测因子,男性通常比女性的腰围和腰臀比更高[2]。然而,研究发现女性任何年龄组的中心肥胖更常见。研究人群中的一般性超重和肥胖患病率(BMI≥25 kg/m2,49.6%男性;53%女性)高于喀麦隆城市人群的患病率 (28.1%男性;48.1%女性)。根据这些发现,中国城市人群超重和肥胖患病率较高,女性任一年龄段的肥胖患病率高于男性。公认的心血管疾病预防的理想BMI,男性是22.6,女性是21.1[13]。研究中,性别—年龄组的BMI在这个截点之上。这个结果与少数对中国城市人群的研究结果差异较大。

一项对埃及的研究表明生活在城市的女性肥胖患病率为40.6%[14]。土耳其的女性和男性肥胖患病率非别是32.4%和14.1%[15],然而,腹部肥胖患病率为29.4%(女性为38.9%;男性为18.1%)。最近一项黎巴嫩国内的研究显示,男性超重的患病率高于女性,分别为57.7%和49.4%。但是,肥胖的患病率女性高于男性,分别为18.8%和14.3%[16]。与此相似,研究中男性超重患病率高于女性,分别为39.4%和34.4%,但是女性肥胖患病率高于男性,分别为18.6%和10.2%。

CT结果显示,中心肥胖,尤其是腹内脂肪蓄积,是研究代谢综合征体脂分布率的一个关键变量[2]。尽管中心肥胖与心血管危险密切相关,但是关于中心肥胖的最好人体测量指标仍然有争议。体脂分布区域有明显的性别差异,因此,研究中,比较5个肥胖参数的相关性(BMI、腰围、腰臀比率、腰身高比率和体脂百分比),以选择心血管危险因素。研究中,所有测量结果,除了体脂百分比,相互强烈相关。全身和中心肥胖相关指标高度显示增加全身肥胖(BMI测量结果)和增加腹部肥胖相关。

一项关于加拿大心脏健康的研究,Ledoux等[17]发现人体测量结果与成人高血压、血脂障碍和糖尿病中度相关,BMI、腰围和腰臀比率的作用大致相同。研究中测量的所有心血管危险因素,甘油三酯和总胆固醇/HDL-C比率增加与两性的大部分人体测量结果显著相关;但是,男性的相关性更显著。利用计算机断层扫描测量脂肪组织,发现与腰身高比率相比,腰围能更好的评估腹部脏器脂肪蓄积,与腰臀比率相比,腰围可能是多维心血管危险因素的一个更好的预测因子[7]。根据研究中的多元回归分析,男性BMI、腰身高比率和腰臀比率分别解释甘油三酯、总胆固醇/HDL-C比率和LSL-C的最大变化百分比,但是,女性的腰臀比率解释甘油三酯的最大变化百分比,腰围解释总胆固醇/HDL-C比率和LDL-C的最大变化百分比。Ho等[9]发现,男性的BMI和女性的腰臀比率是预测代谢综合征(高血压、糖尿病和血脂障碍)的重要测量指标。此外,测量指标和心血管危险因素的关系可能有年龄的特异性。例如,Rimm等[18]进行大样本基础研究发现,65岁前,BMI是冠心病的最好预测因子,然而,男性年龄≥65岁,腰臀比率是危险因素的一个较好的预测因子。Windham等[19]发现,80岁后,利用腰臀比率评估中心或内脏肥胖是较差的方法,腰围脂肪分布是一个较好的测量指标。爱荷华女性健康研究小组[20]检验一组老年人自我报告腰臀比率和BMI与5年死亡率的关系,结果显示,腰臀比率与死亡危险强烈和正相关,呈单剂量反应方式。Patil等[21]报道,女性仅腰臀比率与冠心病发病率独立相关。另一项研究中,唐晓君等[22]报道,中年和老年,不论BMI和胰岛素水平,腰臀比率与甘油三酯相关。实验研究的结果与其相似。很明显,当检验这些指标与心血管危险因素之间的关系时,需要阐明如何恰当使用这些指标。目前,缺乏对已知肥胖指标的系统性评价的文献。考虑到性别、年龄、民族、不同疾病和死亡率的可能差异,腰臀比率的重要局限是,腰臀比率不能被清楚的解释,因为涉及两个变量,相同的腰围,臀围较小的人,比率可能较高,臀围较大的人,比率可能较小[2]。另一方面,缺乏测量腰围的标准体位,使得与其他研究的比较出现困难。需要标准方法以获得可靠的腹围测量结果。已有报道腰围与心血管疾病危险的关系可能有人群依赖性[6]。此外,对于老年人,可能高估了腰围的测量,且不准确,因为腹部肌肉松弛,这在老年人相当典型,可能降低腹围的预测价值。因此,没有年龄和不同心血管危险因素通用的最佳的专一的腰围截点。

5 结论

研究通过不同的人体测量结果来认识年龄、性别、超重和肥胖的关系。依据WHO的定义标准,研究结果突出显示城市人群两性的一般和腹部超重和肥胖的患病率高。研究数据显示,男性的腰臀比和腰身高比是预测心血管危险因素最好的人体测量指标,女性的最好的预测指标是腰臀比和腰围。这些数据为建立管理和预防肥胖相关病症如糖尿病和高胆固醇血症的干预方案提供证据支持。另外,人体测量指标和心血管危险因素存在性别差异。在以后的心血管危险因素时,需要考虑性别差异。