自我呈现与朋友圈隐私保护行为分析

2018-08-13李雪丽

李雪丽

摘要“晒”文化逐渐社交化的趋势使得人们将自我呈现的舞台从现实生活搬到了微信朋友圈,人们在信息发布方面享有更大的主动权。这种自我呈现不仅可以帮助朋友圈用户在他人的评价下更好地进行自我认知,更对人际交往大有裨益。但是,自我呈现行为同时导致大量隐私行为进入公共领域,但人们往往沉溺于“晒”带来的关注,很少采取隐私保护行为。

关键词 自我呈现;朋友圈;隐私保护

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2018)01-0075-03

1朋友圈:自我呈现新舞台

微信社交已经成为我国基本的网络应用之一。2017年微信月活跃用户达到了8.89亿。在企鹅智酷2016《微信影响力报告》中,超80%的微信用户是朋友圈的高黏性使用者。其中61.4%用户几乎每次使用微信都会同步刷朋友圈,但关闭朋友圈的用户仅占1.3%。刷朋友圈俨然成为网民社交强要求。(《2017微信用户&生态研究报告》:从社交迁徙到商业变革)。在“泛好友”的场景下,大多数微信用户将朋友圈视作生活场景,并期望浏览到私人化的内容,如生活日志和观点呈现,这增大了隐私泄露的风险。

本文在对微信朋友圈环境进行分析后,设置了“微信朋友圈使用情况”调查问卷。问卷主要成分有微信朋友圈自我呈现内容、朋友圈隐私关注、隐私保护行为三部分。问卷于2017年8月27日—30日通过朋友圈发放“问卷星”链接,共收回有效问卷205份。调查完成后,使用SPSS.21.0软件对数据进行录入、整理和分析。问卷采用里克特五级量表,设计了7个关于朋友圈自我呈现内容偏好的问题来研究用户的自我呈现行为(1—很不符合,5—很符合)。

对回收的205份问卷进行数据分析,该量表的Q系数是0.63(表2),显示这个项目有相对高的内部一致性。均值为3.33(表3),显示用户朋友圈的自我呈现内容较符合问题设置。

戈夫曼在《日常生活中的自我呈现》一书中将“表演”所使用的“舞台”分为“前台”和“后台”,“前台”是表演者为了达到自己的预期目的而有意进行的自我呈现,在后台,表演者可以收起所有顾虑,毫不拘束地展现最真实的自己。而微信朋友圈创造的新的场景则打破了“前台”和“后台”的界限。

1.1印象管理控制下的“理想化”表演

朋友圈自我呈现的一个显著特征在于,其用户能够完全掌控信息的发布,印象管理的理想化就是能够使行为者的表演与它需要的社会理解和期望相符合。戈夫曼指出,个体需要向他人展示自己,以求被他人认可和接纳,且人们往往根据他人眼中的“自我”进行“主我”修饰。网络传播与传统的面对面人际交往不同,网络的即时、互动与匿名性,使行为者可以在“确定某种距离的基础上,带着面具呈现自己,也可以毫不掩饰地展示自己”。在“自我呈现”理论下,人们会选择特定的方式进行自我形象塑造以完成与重要人物的互动。在这一过程中,人们会把互动对象乐于接受的形象呈现在前台,把对方不太乐于接受的形象隐藏于后台。微信朋友圈的分组可见以及互为好友方能查看彼此评论等用户掌控信息发布主动权的特点为网民提供了一个良好的自我呈现舞台。

1.2强关系下的后台前置化

克莱·舍基在《未来是湿的——无组织的组织力量》中提出了“湿世界”的概念。他表示,“湿世界”是特指社会性软件使人与人之间充满人情味,变成一个具有粘性的、湿乎乎的存在。微信就是这样一个“湿世界”,用户之间的联系多是基于线下的熟人关系,人与人之间的现实交往转移到朋友圈舞台。正是基于用户之间的这种“强关系”,网络世界的“面具”交往模式被打破,用户发布信息時很少会担心隐私泄露,日常生活真实发生的事情也就成为他们发布朋友圈的素材。

虽然媒介技术给予了人们管理“前台”的主动权,但渴望表演的现代人的内心世界是孤独的。在调查问卷中,自我呈现内容偏好的“会在朋友圈分享自己的体验与感悟”选项的比例高达84.4%。这符合中野的“容器人”说法,内心孤独的现代人借助朋友圈这个新的网络场域记录生活和宣泄情绪,尽情地释放个人表演欲望,在评论和点赞中获得自我呈现的满足。线下熟悉程度高的状态打破了网络世界的“面具”交往模式,用户发布信息时很少会担心隐私泄露,日常生活真实发生的事情也就成为他们发布朋友圈的素材。

2朋友圈的自我呈现与隐私保护

微信朋友圈中盛行的“晒幸福”隐私自爆文化,为大量个人隐私流入公共空间提供便利渠道。社会心理学认为,自爆隐私是缩小人与人之间社会距离的重要手段,媒介技术的发展使这种传统的社交手段焕发出新的活力。人们频繁使用视频、图片、文字等传播方式高调或含蓄地曝光自己值得骄傲的各种隐私,以获得一定的关注度。因此,尽管感知到了隐私风险,在面对呈现信息可能带来的回报时(获取关注、获取友谊、摆脱孤独等),人们往往会更积极主动地自我呈现,而不采取相应的隐私保护行为。

2.1朋友圈隐私的自我呈现

社交媒体是一种鼓励用户自我呈现,尽可能多地与他人交换个人信息,并为此提供信息实时分享的宽广平台。与传统媒体不同,在社交媒体环境下,分享与交换个人信息使得用户赢得更多的关注,这促使人们更加积极主动的呈现个人信息。

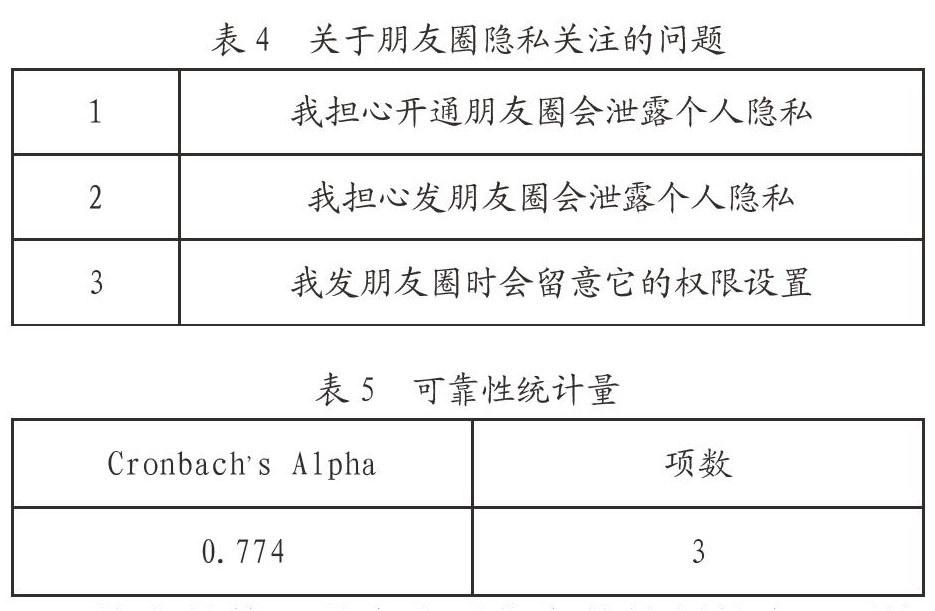

为了调查用户的隐私关注意识,笔者在调查问卷中的朋友圈隐私关注部分设置了3个主要问题(表4)。

数据分析显示(表5),该量表的α系数是0.77,显示这个项目有较高的内部一致性。数据显示大多数朋友圈用户对“开通朋友圈会泄露个人隐私”和“发朋友圈会泄露个人隐私”态度模糊,在“发朋友圈时会留意它的权限设置”问题中,持“同意”及以上意见的用户占比将近70%,说明用户在发朋友圈时有着一定的隐私风险感知意识。

隐私的核心是个人对信息的控制能力。而这种控制能力在人们享受自我呈现带来的被关注快感时,却蕴藏着减弱的危险。在微信朋友圈中,人们可以灵活运用各种符号进行人际互动,管理自己的行为,使自己在互动对象面前呈现出所期望的角色。虽然意识到了隐私泄露的风险,但仍积极地使用视频、图片、文字的形式将生活搬进朋友圈,内容涉及到日常的肖像、姓名、位置以及具有财产属性的工资单,购物习惯,对某商品的喜好等。这些数据在吸引眼球的同时也存在被一些不良友人以及营销商家利用的风险。

2.2朋友圈的隐私保护行为

在面对自我呈现带来的表演欲望满足感时,隐私风险感知会促使用户采取隐私保护措施吗?基于此,采用里克特五级量表(表6),让受访者就以下5个内容进行打分(1—非常同意,5—非常不同意)。

结果显示(表7、表8),“每次都删除个人有关记录”是朋友圈用户采用最多的隐私保护行为,占55.6%;其次是“进行相关隐私设置”,占54.1%,其余依次是“发布不完整的有关个人的信息”“发布与实际情况不符的内容”“不再使用朋友圈”。

由此可知,即使是“进行相关隐私设置”这种相对积极的隐私保护行为,朋友圈用户的使用积极性并不高,这和相对较高的隐私风险感知意识相矛盾。

“隐私保护”,是指人们在隐私泄露可能遭受风险时采取的处理办法;由于个体的风险意识和保护能力不同,人们的隐私保护行为呈现多元化的特点,主要分为伪造,保护,抑制。

在朋友圈中,伪造类的隐私保护行为主要体现在不用真实姓名作为昵称,不用本人照片作为头像,发布非真实信息。保护类的隐私保护行为主要体现在发布的信息中对涉及到个人敏感信息部分做模糊性处理(打马赛克)但不影响整体信息的呈现,再者是利用朋友圈的“隐私”设置功能,选择“不让他(她)看我的朋友圈”“不看他(她)的朋友圈”,关闭“允许陌生人查看十张照片”功能,选择“允许朋友查看朋友圈的范圍”。抑制类隐私保护行为主要是不使用朋友圈功能。在这三种类型中,“保护”类行为是一种积极的隐私保护行为,有利于社交媒介的正常发展。

3结束语

人是社会性动物,需要融入到同类中去,但每个人又是独立而孤独的,所以我们会在现实中寻找人际的牵绊,在虚拟中寻找心灵的连接。微信朋友圈构筑了一个不同于现实生活以物质为基础的交往方式,在这个用户掌握信息发布主动权的社交场域,朋友圈用户主动将现实生活搬上网络。“晒”在一定程度上缓解了现代人的孤独感,逃避真实交往的“容器人”更是将自己完全呈现在网络世界中,以完成内心世界的狂欢。

微信朋友圈提供的自我呈现舞台,满足了人们的自我形象塑造需要。这种自我呈现所带来的现实影响力促使人们不断地展现理想化的自己。人们会沉浸于用少量隐私换来大量关注的快感。但过度的追求虚拟世界带来的满足感,会大幅度降低“晒”文化的水准。我们在享受朋友圈带来的社交便利的同时,莫让它成为隐私的狂欢场。