基于陆海统筹的海岸带城市群生态网络构建方法及应用研究

2018-08-10殷炳超何书言李杨帆

殷炳超,何书言,李 艺,李杨帆

厦门大学环境与生态学院,厦门大学海洋与海岸带发展研究院, 厦门 361102

当前,海岸带地区面临着区域土地利用方式改变、生态环境破坏、污染加重、渔业资源退化等压力[1]。沿海城市特别是海岸带城市群的生态可持续发展需要妥善处理好陆地与海洋的关系,考虑陆地和海洋的生态连接、统筹权衡多种不同发展目标[2],实现陆海协调发展。陆海统筹成为海岸带城市可持续发展中亟待解决的重大科技难题和迫切管理需求[3-4]。

随着海岸带城市化进程的不断加快,自然生境斑块被蚕食,区域环境遭到破坏,斑块间的连接度不断降低,景观破碎化程度加剧[5-6]。生态网络作为生境破碎条件下的一种空间优化重组方式,能够强化景观空间和物种存续的联系,形成完整的空间景观和生物栖息地网络,保护生境破碎区的生物多样性[7-8]。构建安全的生态网络和生态格局是应对由城市化所造成的景观破碎化的有效措施[9-12]。有关陆域部分生态网络构建的研究已在多种尺度上开展[13-17],海域部分生态网络工作包括海洋保护区生态网络的构建[18]和大型海岛生态网络构建等[19]。由陆海之间水体流动、物种迁移等生态过程对于维持海岸带区域生物多样性和生态连接至关重要[2,20]。如何在城市群尺度开展海岸带生态网络评价并构建生态安全格局,特别是如何在陆海联结的关键点/带上实现陆海统筹的生态系统管理成为亟待研究的科学问题。

为探究生态网络下的海岸带快速城市化地区的陆海统筹管理,本文在福建省闽三角城市群(厦门-漳州-泉州)陆域和近岸海域的一体化生态网络,并通过生态网络、节点分析所构建生态网络的安全状态和格局,并提出闽三角地区城市群的陆海统筹的政策建议。

1 研究区域概况

闽三角地区位于中国大陆东南沿海,包括福建省厦门、漳州、泉州三市,陆域面积约2.6万km2,海域面积1.9万km2,分别占全省21%、14%,属亚热带季风气候区。近年来的高速经济发展和快速城市化,闽三角已成为福建省经济最为发达、生活最为富庶、人口最为密集的区域(据福建省及三市统计年鉴,闽三角城市群区域2015年GDP占全省66%,人口占全省42%),为典型的新兴海岸带城市群区域(图1)。然而日益强烈的人类活动给闽三角地区生态系统特别是陆海重要物种的栖息地生境带来了巨大压力,以厦门、漳州、泉州市区为中心的海岸带区域,国家级、省级开发区分布密集,开发强度较高(图1)。

图1 研究区域位置Fig.1 Location of study area in Fujian Province左图:闽三角开发强度图,根据《福建省人民政府2012年福建省主体功能区划(2012—2020)》修改;右图:闽三角2015年土地利用类型分布图

2 数据与方法

2.1 数据来源及处理

本研究主要数据源(闽三角范围内)包括:全国1 km分辨率的土地利用数据(2015年,来源于福建师范大学地理科学学院)、福建省道路矢量数据(2016年,来源于OpenStreetMap,https://www.openstreetmap.org/export#map=9/24.5546/118.6153)、《福建省近岸海域环境功能区划(2011—2020年)》(《福建省生态功能区划》(2010年,福建省人民政府)、《福建省海洋功能区划(2011—2020年)》、《福建省主体功能区划(2012—2020)》。主要使用地理信息处理软件ArcGIS对数据进行空间处理分析。

2.2 生态斑块识别

研究选择闽三角地区陆域和近岸海域具有重要生态功能或敏感性较高的区域作为生态斑块,包括5个陆域生态斑块、13个近岸海域生态斑块(表1),并确定出每个生态斑块的重心点以建立斑块间的连接。其中,陆域生态斑块面积较大,包括生境极敏感区和重要生态功能区。生境极敏感区选用福建省生境敏感性等级评价的结果(表1),极敏感区为生境物种丰富度较高区域,重要生态功能区选用福建省重要生态功能区划的划定结果(表1),属于对生态安全和可持续发展具有关键作用的区域。近岸海域生态斑块面积较小且聚集分布,选取《福建省近岸海域环境功能区划(2011—2020年)》中的“第一类环境功能区”,主要包括海洋渔业水域、海上自然保护区和珍惜濒危海洋生物保护区等重要海洋生态功能区。

2.3 城市廊道的模拟

城市廊道可以分为人工廊道和自然廊道两种类型。在城市化的进程中,人工廊道拓展延伸了城市空间,导致城市周边土地利用方式的改变和城市空间结构的演化[21];而自然、生态廊道则起到吸收和缓解城市无序扩张带来的生态破坏效应、维持城市生态安全的作用[22]。研究使用福建省道路矢量数据作为闽三角地区的人工廊道,表征城市的扩张延伸及其对生态廊道的阻碍效应。

生态廊道是连接不同生境、物种迁移扩散的潜在路径,是生态网络中的重要组成部分,最小费用路径法是生态廊道构建的常用方法[23],可以确定源和目标之间的最小消耗路径及物种迁移扩散的最佳路径。基于最小费用路径法构建生态廊道的原理是最小累积阻力模型[24]。最小累积阻力模型是计算物种从源地运动到目的地的过程中耗费最小代价路径的模型(Least-cost path,LCP)[23],俞孔坚等将常用于地理信息系统中的费用距离融入该模型[25-27],修改后的公式如下:

表1 生态斑块汇总统计

(1)

式中,MCR为最小累积阻力值;f是正函数,代表地理空间中任一点的最小阻力与其到所有源的距离和不同景观类型间的正相关关系;Dij为物种从源到某景观单元i的空间距离;Rj为某景观单元i阻碍某物种运动的阻力系数。尽管f通常是正函数,但(Dij×Rj)的累积和可以用来表示物种从源到空间某单元的某条路径的相对易达性。因此,累积阻力值最小的路径是物种迁移扩散的潜在路径,也是连接生态斑块间生态功能的潜在路径。

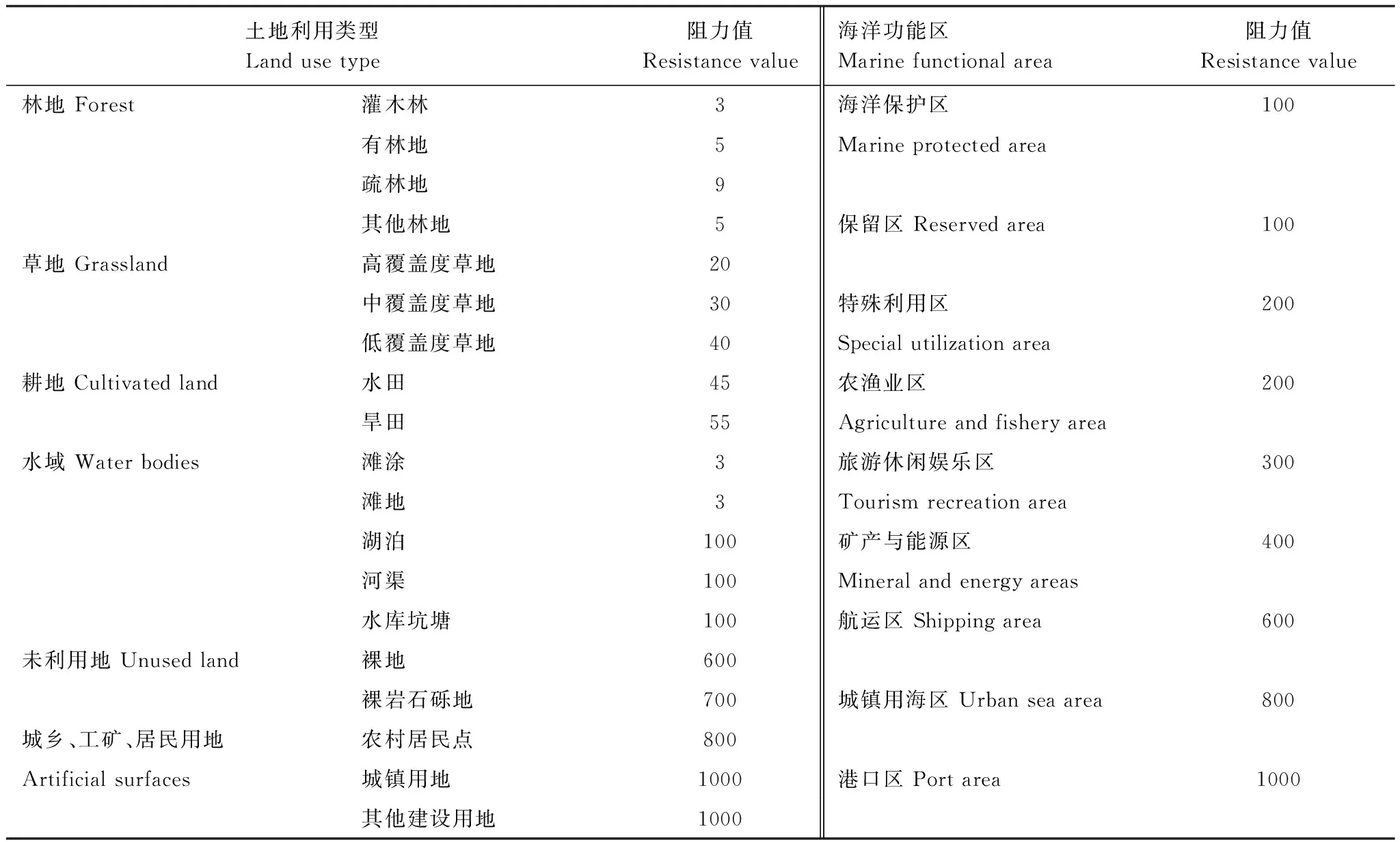

根据土地利用类型的植被覆盖率和人为干扰强度,并借鉴已有研究的阻力赋值[15,19,28-30],对不同土地利用类型赋阻力值。由于目前相关研究尚缺乏海域部分的分析,故依据《福建省海洋功能区划(2011—2020年)》中人类活动强度及功能使用状况,将不同的海洋功能区进行分类赋值(表2)。综合以不同的阻力值构建闽三角地区景观阻力面,作为生态网络的成本消费面。

基于ArcGIS软件空间分析耗费距离、耗费路径工具,将构建的阻力成本消费面作为阻力图层,采用最小累积阻力模型原理,分别模拟陆域、近岸海域生态斑块间的最小累积阻力路径,并将该路径作为生态网络的潜在廊道。在生态网络的构建中,通常将廊道的相交点和转折点作为生态节点。选择闽三角连接各生态斑块的廊道的主要相交点及重要转折点作为生态节点,共计生成32个生态节点[31],与生态廊道一道构成闽三角的生态网络。

2.4 生态网络完整度评价

研究运用生态网络完整度方法对闽三角陆海生态网络整体状况进行评估。生态网络完整度的评价指标主要包括网络闭合度(α指数)、线点率(β指数)和网络连接度(γ指数),主要反映了生态节点与生态廊道的数量关系,数值越大表明生态网络结构越复杂,生态效能越好[28-29,31-32]。网络闭合度是用来描述网络中回路出现的程度(公式(2)),变化范围在0—1之间,其值越大,表明供物种迁移扩散的路径越多,网络的循环和流通性也越好。线点率是用来描述网络中各个节点的平均连线数(公式(3)),β<1表明网络为树状结构,β=1表明网络为单一回路结构,β>1表明网络的连接水平较复杂。网络连接度是用来描述网络中节点的连接程度(公式(4)),变化范围在0—1之间,γ=0表示节点间没有廊道连接,γ=1,表明网络中节点的连接性高[28,31]。

表2 不同土地利用类型/海洋功能区阻力赋值

考虑到与陆地水体的可比性,海洋功能区阻力依据海洋开发强度赋值。其中,因海洋特殊利用区用途的特殊性,故仅考虑其开发强度

(2)

(3)

(4)

式中,L是廊道数,V是节点数。

3 结果与讨论

3.1 闽三角城市群区域陆海生态网络

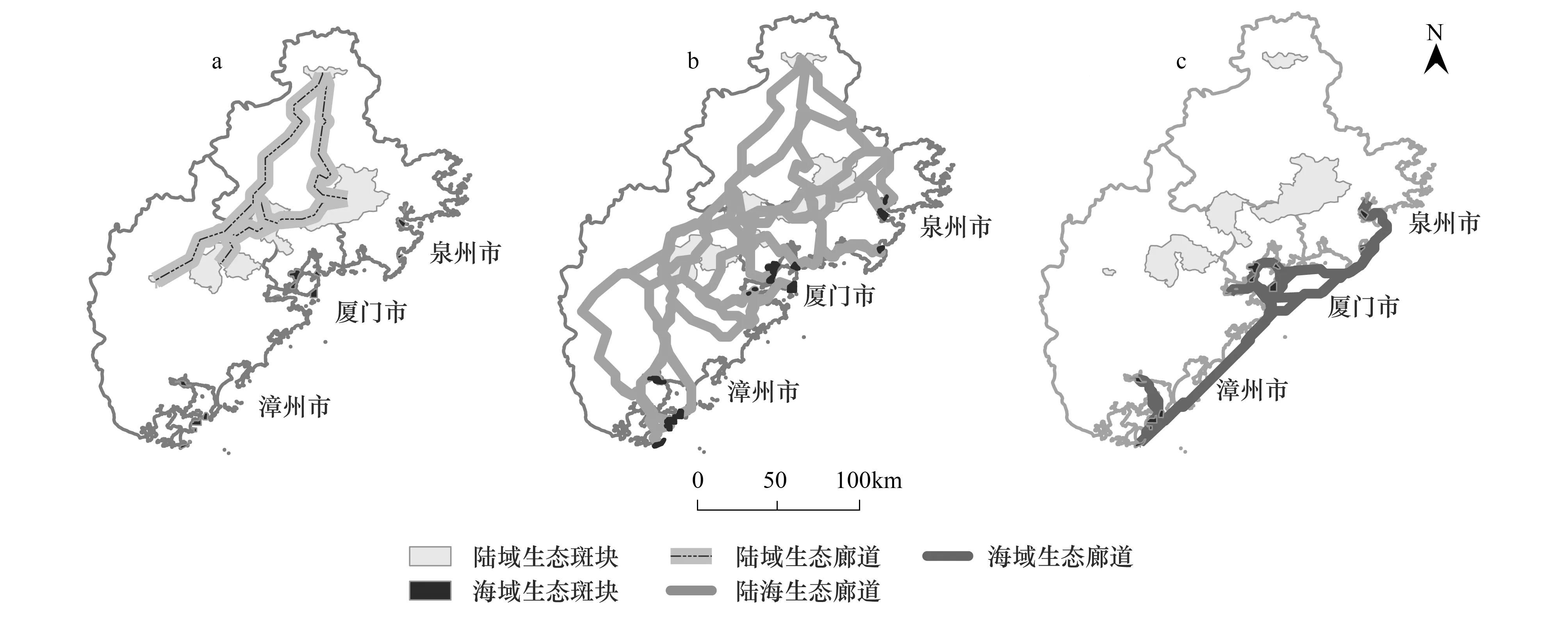

闽三角地区陆域和近岸海域生态斑块主要包括具有重要生态功能或生态敏感性较高的区域,其物种丰富度较高,且大部分斑块受快速城市化影响较小,仍保持较完整的生境。陆域生态斑块面积较大且呈片状分布,主要分布于漳州和泉州开发强度较小区域;近岸海域生态斑块则面积较小,呈点状分布,主要聚集于厦门岛周边海域、漳州东山岛周边海域及泉州深沪湾(图2)。

图2 闽三角陆海生态廊道分布Fig.2 The distribution of ecological corridor in the megalopolis Minsanjiao

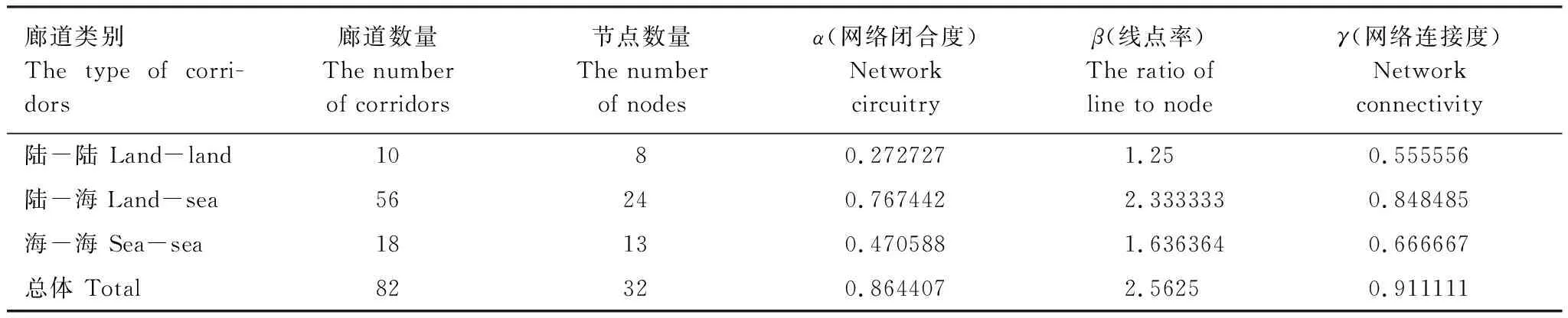

总体生态网络完整度评价(表3)中,α指数为0.86,网络闭合状况较好,说明闽三角生态网络中供物种迁移扩散的路径较多,生态网络整体循环性和流通性较好,不同生态斑块间的有较好的物质、信息、能量流动;β指数为2.56,说明该生态网络的连接水平较复杂,具有较好的弹性,承受外界压力能力较强,并能快速恢复;γ指数为0.91,说明生态网络中生态节点间有着紧密的连接且连接水平较高。陆海生态网络完整度较陆-陆、海-海网络高,且廊道、节点数量较多,对整体生态网络的完整度贡献度最高。

表3 闽三角地区生态网络完整度评估

生态网络中,生态廊道包括连接陆域生态斑块的陆域生态廊道、连接陆海生态斑块的陆海生态廊道与构成近岸生态斑块间连接的海域生态廊道。3种不同类型的生态廊道(图2)中,连接陆-陆和海-海生态斑块的廊道结构较简单且数量较少;陆海生态廊道则结构复杂,分布密集,是生态网络的关键组分。从闽三角生态网络(图3)可以看出,构成生态网络的陆域生态廊道及位于漳州南部的部分陆海生态廊道多分布于自然属性较强的区域:林地和草地是生态廊道分布的主要陆域景观类型,为物种提供了栖息地及迁移和扩散的主要路径;而陆海生态廊道中穿越了人类活动强烈的厦漳泉的城区的生态廊道(图3,①—⑥),生物迁移扩散、信息交互阻力较大;海域生态廊道主要分布于海洋功能区的农渔业区和保留区,为近岸海域生物迁移、扩散和栖息等活动提供良好的生态环境,但部分海域生态斑块位于厦门湾和泉州湾的港口区、航运区及城镇用海区附近,该区域海域生态廊道因收入活动影响,生态连接功能较弱。

图3 闽三角城市群生态网络分布图Fig.3 The distribution of the ecological network in the megalopolis Minsanjiao

生态网络的32个生态节点中陆域生态节点主要分布于能较好的承载生物迁移扩散的林地,少量节点位于水田、旱地;近岸海域中的生态节点主要位于保护区、保留区及特殊利用区等人类开发利用较低的海域。大部分生态节点受人类活动影响较低,能较好的承担生态节点的连接功能,保证了闽三角城市群区域生态功能的完整性。沿海城市区域中的生态节点作为连接陆海、贯穿城市区生态廊道的重要节点,较其他节点脆弱。

闽三角生态网络中陆-海网络是主要构成部分,也连接了陆-陆与海-海网络,而近一半的陆海廊道与生态节点位于海岸带城市建设区域(图3),易受到开发建设的影响和胁迫。海域生态廊道与陆海生态廊道交汇于漳州东山岛(图3,a)开发强度较低的近岸海域自然斑块密集区;而厦门岛、泉州湾附近区域(图3,b和c)开发建设水平较高,主要分布有自然属性较低的建设用地(陆域)和城镇用海区(海域),强烈的人类活动是海岸带区域陆海生态交互作用的重要限制因素。

3.2 人工廊道对生态廊道的影响

海岸带分布有较密集的陆海连接生态廊道,这是构成陆海生态网络的关键部分,而城市扩张与城市交通网的建设是闽三角生态网络最重要的胁迫因素。海岸带区域生态廊道与人工廊道(道路与航线)产生了较多的交叉重叠(图4),多个生态节点已经处于城区,人工廊道的建设对陆海连接生态廊道产生较大的切割作用[33],许多生态连接因此被阻断。城市的发展不仅切割自然生境、造成景观破碎化,还会影响区域生态系统整体功能,需要加强关注其预警问题[34]。

图4 闽三角城市群生态与人工廊道Fig.4 The ecological and artificial corridors of urban agglomeration in Minsanjiao

因此,在闽三角城市群开发建设中,协调交通建设与生态保护关系的要点包括:避开重要生态节点,合理控制引导其周边区域的开发,降低新建的人工廊道对生态网络的破坏;缓解已建的人工廊道对生态流动的限制,道路建设、航道开辟时需考虑生态网络的连接情况、生态系统的完整度,权衡生态损益与经济发展关系;对于因人工廊道无法避开、必须穿越生态廊道从而形成生态网络的断裂点,应通过一些后期的生态修复工程措施加以弥补,如在断裂点设置绿桥、涵洞等专供生物通行的通道,以保证生态网络的完整性和连通性。

3.3 基于生态网络的陆海统筹

由于闽三角城市群三市不同的建设水平和开发强度,生态网络在三市的分布也存在较大的空间差异。闽三角的生态廊道实现了不同开发强度的跨区域陆海生态系统连接,未来海岸带城市化过程中要重点考虑生态廊道的空间分布状况,避免新开发区域直接影响重要廊道,并在开发区域中邻近生态网络处预留足够的生态空间作为缓冲。在海岸带城市群发展中,建议厦门市继续利用其经济开发方面的优势,发挥龙头带动作用,引领闽三角城市群的发展;同时也要以陆海生态网络为桥梁连接市域内重要海域生态斑块,并加强与漳州和泉州境内陆域生态斑块间的连接;另一方面,开发建设中应加强保护近岸海域生态斑块、生态廊道及生态节点,协调其与陆海生态网络的连接,保证陆海生态交互作用畅通和弹性;对于生态环境状况良好的漳州、泉州,在继续做好生态保育工作的同时,充分借助厦门的辐射带动能力,对厦门有限的发展空间做出互补,缓解厦门市在开发建设时产生的生态压力。

4 结论与展望

(1)通过构建海岸带陆域和海域的阻力面,基于最小累积阻力模型模拟统筹陆海的生态网络体系。研究发现:闽三角生态廊道主要分布于陆域的林地和海洋的保留区、特殊利用区等人类活动较少的区域,生态连接功能得到了较好的实现,网络中生物、信息、能量流传递作用较好;部分位于城市区域附近的近岸海域生态斑块和穿越城市区域陆海的廊道易受城市发展影响、易被切割阻断,建设用地、工业城镇用海等区域有较强的人类活动对生态廊道有较强的阻隔作用,生态连接作用较弱;而陆海生态廊道、生态节点是闽三角生态网络的主要组成部分,也是海岸带地区强烈陆海交互作用的主要途径。

(2)闽三角生态廊道与人工廊道、生态网络与经济开发强度的空间叠加分析显示,闽三角城市群在海岸带地区呈现高强度叠加状态: 厦门、泉州的陆海廊道均被道路切割,近岸海域廊道也处于港口区和城镇用海区;虽然城市群尺度生态网络总体状态正常,但需要特别重视城市化进程的加快对区域生态网络的影响与预警,保证一定比例自然区域以防止生态廊道与生态节点被城市建设隔断,做到未雨绸缪;将陆海生态网络作为海岸带城市群发展的生态底线和重要限制性因子,保证陆海生态廊道的流通性、生态网络的完整性及海岸带陆海生态系统完整性,是统筹海岸带区域陆海生态与城市发展的重要前提。

(3)在陆海统筹的规划管理中,不能将陆域和海域看作分割的个体,建议以生态网络为桥梁,将陆海作为一个整体进行陆海统筹的生态规划,充分修复连接破碎化的陆域和近岸海域生态斑块;限制厦-漳九龙江口、泉州洛阳江口等河口的开发建设,预警漳州东山岛、泉州深沪湾附近等开发建设而造成的生态阻隔;深化闽三角三市陆海统筹,实现海岸带一体化的生态管理模式的优化升级,维护好闽三角地区的经济发展与生态文明建设。

生态网络具有高度复杂性,有关河流生态网络暂未纳入本研究,未来将从流域-河口/海岸带-近岸系统思路下开展相关专题研究。

致谢:感谢美国南密西西比大学Wei Wu副教授对本文写作的帮助。