基于土地利用格局变化的北京市生境质量时空演变研究

2018-08-10孙然好陈利顶

冯 舒,孙然好,陈利顶,*

1. 中国科学院生态环境研究中心 城市与区域生态国家重点实验室,北京 100085 2. 中国科学院大学,北京 100049

近年来中国城市化进程不断加速,中国城镇化率由1978年的17.92% 显著增加至2017年的58.52%,预计 2020 年达到 60%。土地资源需求量的迅速增加,日益激化了社会发展中资源匮乏与自然环境保护之间的矛盾[1- 2]。城市快速扩张不可避免地将大量的森林、草地、湿地和水域等生态用地转变为城市建设用地[3- 5],由此带来诸如热岛效应[6]、洪涝灾害[7]、灰霾效应[8]、水污染[9]、生物多样性降低[10]等一系列城市问题[11- 12],对城市、区域乃至全球的生态安全造成较大的影响[13- 15]。随着土地利用方式不断转变,适合生物生存的生境趋于破碎化,导致生境功能退化甚至丧失,成为生物多样性降低的主要原因[16- 17]。相关研究表明,土地利用方式的改变能够深刻影响生境斑块之间的物质流、能量流循环过程,进而改变区域生境分布格局和功能[18- 20];城市化带来的景观破碎化可能会分离生境斑块,通过降低景观的结构连接度从而阻碍生物个体在不同生境之间的迁移和扩散[21- 22]。目前,随着人类活动的加剧,由于生境面积的减小和生境质量的降低,全球范围内的物种消亡速度不断加速,生物多样性保护工作面临巨大的挑战[23]。评估生境质量对研究生物多样性及其保护工作有至关重要的作用,是生态环境保护和自然资源合理利用的基础,对维持自然生态系统的平衡和区域的可持续发展具有非常重要的意义。

目前,关于土地利用与生境质量研究可以分为两大类:一类是通过构建生境评价指标体系评估生境质量,主要涉及河流[24- 25]、自然保护区[26]以及各类城市[27],研究对象多样,通过野外实地调查获取与生境质量有关的各项参数,如植被类型、生物物种、坡度、坡向、海拔、水质、土壤特性和人类干扰活动等指标。该方法需要较高的时间和人力成本,数据量较大,不易获取。另一类是基于模型的评价方法,最常用的模型是由美国斯坦福大学、大自然保护协会和世界自然基金会共同开发的InVEST模型(Integrated Valuation of Environmental Services and Tradeoffs)中的生境质量Habitat Quality模块,与前者相比,该模型对数据量的需求较低,计算结果空间可视化较强[28],可以反映不同景观格局下的生境分布及其退化状况,近年来基于该模型开展了一系列生物多样性的相关研究[29- 30],对多个尺度、不同地区的生境质量进行了深入评价[31- 33],为不同区域的生态保护和土地利用规划提供了依据。

北京市经历了快速的城市化进程,不断增加的城市用地对各类生态用地带来了巨大的压力,是开展城市化和土地利用变化对生态环境影响研究的理想场所[34]。本研究通过分析2000—2015年北京市不同土地利用类型的时空变化特征,并借助InVEST-Habitat Quality 模型,评估2000、2005、2010和2015年4个时段的生境退化程度和生境质量变化情况,分析北京市不同区域的空间分布特征和区域差异,识别生境保护过程中需要重点关注的敏感区域,揭示土地利用动态变化及其空间格局特征对生境质量的影响。

1 研究区与研究方法

1.1 研究区概况

图1 北京市行政边界及高程图Fig.1 Administrative boundary and elevation of Beijing

北京位于华北平原西北部的边缘(39°26′—41°03′N,115°25′—117°30′E),是平原与高原、山地的交接地带,面积为16410.5 km2。西部和北部被连绵不绝的群山所环抱,平均海拔1000—1500 m,占北京市总面积的62%,其余地区为平原区,平均海拔20—60 m(图1)。地处中纬度,属温带大陆性季风气候,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,春、秋短促,多年平均气温12.3℃,年降水量约400—600 mm,区域内地带性植被类型是暖温带落叶阔叶林。近年来随着城市化的不断增强,大部分平原地区已成为农田和城镇,不断增加的城市用地对其他用地类型带来了巨大的压力,随着土地利用类型的不断变化,城市的景观格局发生了较大的改变。

图2 北京市不同发展规划区Fig.2 Different development planning area of Beijing

北京市包括东城、西城、海淀、朝阳、丰台、门头沟、石景山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、延庆、密云等16个市辖区,早在《北京城市总体规划(2004—2020年)》以及2005年正式发布的《中共北京市委北京市人民政府关于区县功能定位及评价指标的指导意见》中,已根据不同的发展定位将全市划分为首都功能核心区(东城区、西城区)、城市功能拓展区(朝阳区、海淀区、石景山区、丰台区)、城市发展新区(昌平区、顺义区、通州区、大兴区、房山区)、生态涵养发展区(门头沟区、延庆区、怀柔区、密云区、平谷区)等4个功能区域(图2),并在最新发布的《北京城市总体规划(2016年—2035年)》中有所体现。关于土地利用变化对生境质量的影响,近些年在不同地区已开展了一系列相关工作[29- 30,32],多数是在整个研究区尺度上进行的分析和探讨,本文基于前人研究,选择在北京市四大功能分区的基础上开展工作,进一步讨论生态用地的变化与生境质量之间的关系,顺应了北京市不同城市区域的发展规划,对研究结果的分析也将更有针对性和现实意义。

1.2 景观格局分析

基于全国生态环境十年变化(2000—2010年)遥感调查与评估的土地利用分类数据,进一步结合不同时期遥感图像对数据进行精细化处理,并在2010年土地利用分类的基础上,结合2015年Landsat 8影像数据通过人工目视解译出2015年的土地利用分类图,最终得到北京市2000年、2005年、2010年和2015年分辨率为30 m的4期土地利用数据。分为林地、草地、湿地、人工表面、耕地、裸地等6种类型。根据后期研究需要,将林地细分为有林地、灌木林地、疏林地、其他林地,耕地划分为水田和旱地,人工表面细分为工矿用地、交通用地和居住区。运用ArcGIS软件将2000和2005年、2005年和2010年、2010年和2015年3组数据分别叠加,获得土地利用转移矩阵,通过分析获得各类型土地的流失去向以及研究末期各土地利用类型的构成与来源。

利用景观格局指数的方法,选取斑块面积所占景观百分比(PLAND)、斑块类型面积(CA)、平均斑块面积(MPS)、景观形状指数(LSI)、斑块数量(NP)、斑块密度(PD)、蔓延度指数(CONTAG)、Shannon 多样性指数(SHDI)等多个常用的指标进一步分析土地利用景观格局特征及其演变,这些指数能在一定程度上反映景观格局的面积、形状等空间构型特征以及景观的异质性和破碎化程度,为进一步探讨土地利用景观格局变化与生境质量变化之间的关系提供依据。所有景观格局指数的计算在FRAGSTATS 4.2软件中完成,各指数含义和生态学意义见参考文献[35- 37]。

1.3 生境质量分析

通过InVEST模型生境质量(Habitat Quality)模块评估区域景观水平上的生境变化特征,该模型结合不同地类对各威胁因子的敏感性和外界威胁强度得到研究区生境质量的分布,通过生境质量的高低来评价研究区的生物多样性,反映生态系统能够为物种提供生存繁衍条件的潜在能力[31- 32]。该模型基于人类活动影响因子进行评价,通过考虑威胁因子的影响距离和权重、威胁因子的强度、威胁因子对生境的威胁水平、法律保护程度(由于北京市土地法律保护工作开展较好,本研究将值设置为1)以及各土地类型对威胁因子的敏感性等因素,计算出研究区的生境退化度和生境质量,通过模型结果反映土地利用动态变化与生境质量的相关变化规律。相关的生境评价指标及意义详见表1。

表1 生境评价指标及意义

本研究将空旷用地、交通用地、居住地、耕地和裸地作为威胁因子,在模型推荐值的基础上,根据研究区的自身特点,并结合类似地区已有研究结果,确定各威胁因子的最大影响距离和权重、不同土地利用类型的生境适宜度以及各土地利用类型对不同威胁因子的相对敏感程度。生境适宜度取值范围为0—1,值越大,生境适宜性越强,一般情况下,越接近自然的、相对越复杂的系统其生境适宜度越大,敏感性相对较低,单一的人工环境基本不具备生境适宜性。因此,本研究将林地中的有林地和灌木林地的生境适宜度设为1,所有人工表面的生境适宜度设为0,各威胁因子最大影响距离和权重、不同土地利用类型的生境适宜度及其对5种威胁因子敏感性的设置如表2、3所示。

2 结果与分析

2.1 北京市土地利用变化

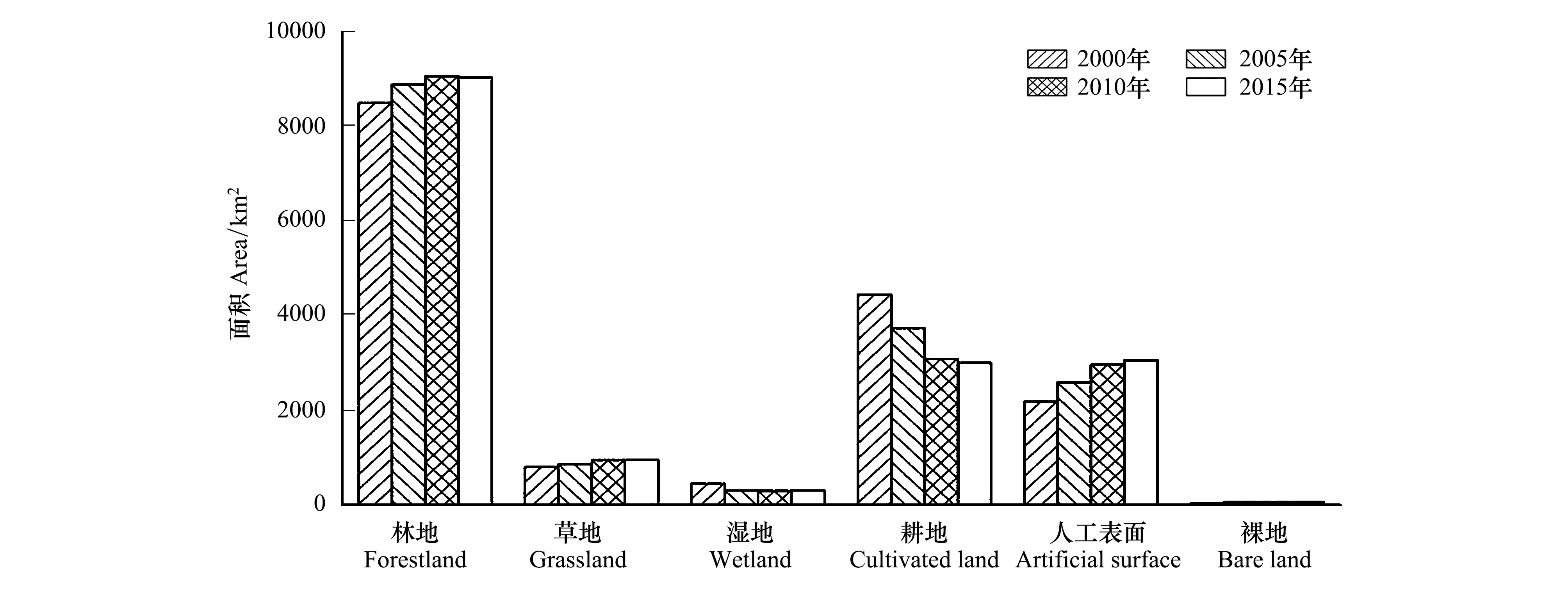

从2000年到2015年,耕地、林地和草地始终为北京市的主要地类,构成了基质。15年间,研究区土地覆被发生了较为明显的变化(图3),人工表面、林地、草地的面积均有不同程度的增加,分别增加了40%(868 km2)、6%(541 km2) 和19%(154 km2),其中,人工表面增幅最大;而湿地、耕地均下降了约30%,减少面积分别为140 km2和1438 km2,耕地面积减幅最大。主要的生态用地(林地、草地、湿地)所占比例总体增加了5.71%(约555 km2),但增幅逐渐减小。其中,林地、草地呈现逐年增加的趋势,湿地面积先降低后增加,2000—2005年间降低幅度最大,2010年之后面积有所增加。耕地面积在2000—2010年间变化幅度最为显著,下降了32%,2010年之后减少的趋势有所缓解。总体来看,建设用地急剧扩张、耕地资源快速减少是该时期北京市土地利用变化的主要特点。

表2 威胁因子最大影响距离和权重

表3 土地利用类型的生境适宜度及其对各威胁因子的敏感性

图3 2000—2015年各土地利用类型面积Fig.3 Area of land use type from 2000 to 2015

2000年到2015年间,4个不同区域的主要土地利用类型具有明显的差异。其中,仅占全市面积1%的首都功能核心区和8%的城市发展新区的主要土地利用类型均为人工表面,其所占区域面积的比例分别为90%和60%以上,北京市50%以上的人工表面分布在这两个区域;由于地势较为平坦,全市60%以上的耕地分布在城市发展新区;生态涵养发展区面积最大,包含了全市70% 以上的林地和草地。目前,国内外关于生态用地的内涵界定和分类等还未形成明确统一的认识[38],由于耕地为生物提供的生境适宜性比较有限,本研究将林地、草地、湿地视为主要的生态用地。可以看出,4个不同区域的主要生态用地面积均有所增加,增长最多的为城市功能拓展区(9%),变化最小的是首都功能核心区(表4);此外,城市发展新区的人工表面增长最快(近60%),耕地面积减少最多(27%)。总体看来,由于区域发展定位不同,4个功能区域具有不同的发展特点,表现出明显的区域差异。

表4 不同区域类型的主要特征

根据3个时段的土地利用变化矩阵(表5),可以看出,从2000年到2015年建设用地的扩张最为明显,耕地和湿地的降幅最为显著,约19.25%的耕地和11.27%湿地转化为建设用地。从不同时期土地利用转移矩阵来看,林地面积始终较为稳定,在不同时期内,均有95%以上的林地保持不变,其次是草地(85%左右);湿地在2000—2005年转出比例最大,之后有所缓解;耕地的转出比例在2000—2010年较高,随后减缓;除了转化为人工表面,减少的耕地还转出为林地和草地,减少的湿地转为耕地、林地和草地。总体来看,耕地转为建设用地、林地和草地间的相互转换及湿地转为耕地是2000—2015年北京市主要的土地利用变化类型。

表5 2000—2015年土地利用转移矩阵

2.2 土地利用格局特征及其演变

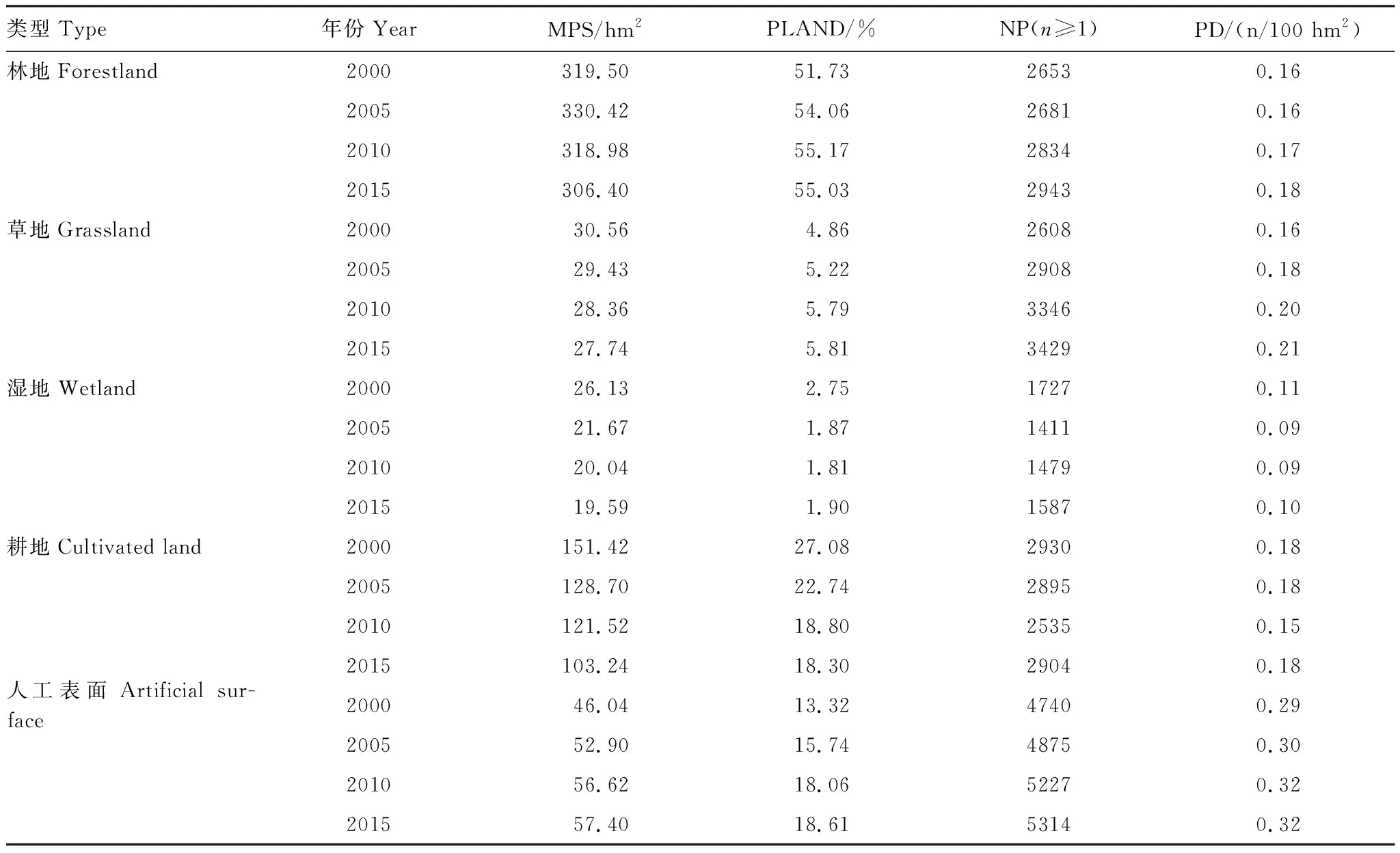

类型水平上的景观指数表明(表6),林地的平均斑块面积(MPS)以及斑块面积所占景观面积比例(PLAND)远大于其他类型,主要以大面积的斑块形式存在,聚集程度较高,分布较为集中,其次是耕地;从2000年到2015年,虽然林地和草地的面积均有所增加,但逐年增长的斑块数(NP)与斑块密度(PD)导致平均斑块面积(MPS)下降,从而导致总体斑块破碎化程度加大;与之相反,人工表面随着城市的不断扩张,在向城市外围扩展的同时,不同年份的NP、PD和MPS均有所增加,反映出城市建设用地不仅数量增多,面积也逐渐增大,呈现出“摊大饼”式的发展模式;湿地和耕地由于其他用地的侵占,平均面积逐渐降低,破碎化趋势有增无减。

表6 北京市2000—2015年类型水平上景观指数变化

MPS:平均斑块面积,Mean patch size;PLAND:斑块面积所占景观百分比,Percent of landscape;NP:斑块数量,Number of patches;PD:斑块密度,Patch density

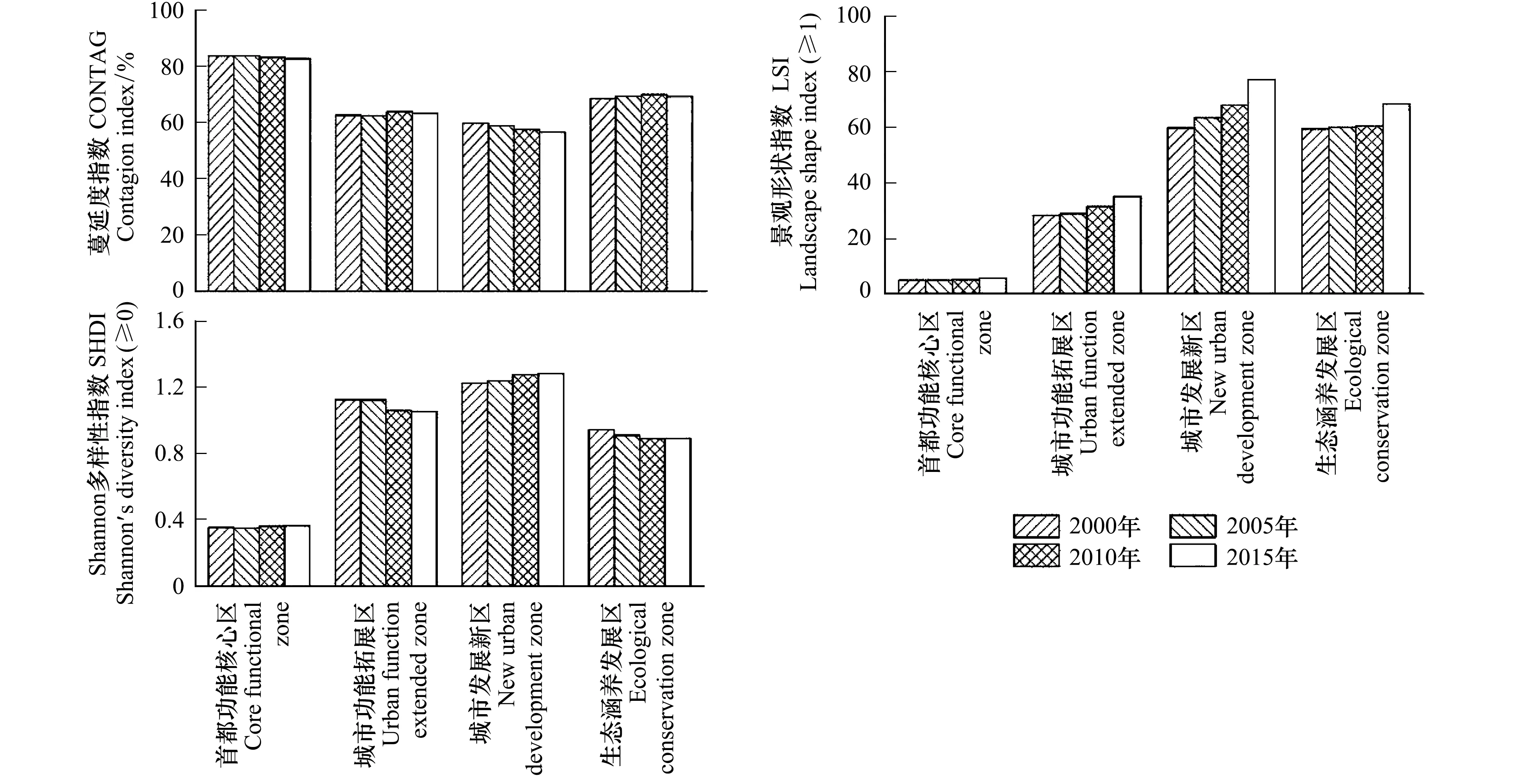

景观水平上的景观指数表明(图4),从2000年到2015年,蔓延度指数(CONTAG)、香浓多样性指数(SHDI)均呈现降低的趋势,景观形状指数(LSI)则逐年增加,表明整体景观斑块面积有减小的趋势,斑块的聚集程度降低,形状趋于复杂,景观结构异质性逐渐降低,整体景观的破碎化程度加大。由于各区域的发展特征不同,4个区域的景观异质性和破碎化程度也有所差异,其中,城市发展新区虽然具有较高的SHDI,但是较低CONTAG和较高的LSI值表明该区域的景观异质性和破碎化程度在4个区域类型中是最高的;由于首都功能核心区的景观类型较为单一,90%以上均为人工表面,景观整体性较强,该区域的景观异质性和破碎化程度最低(图5)。

图4 2000—2015年北京市景观水平上景观指数变化Fig.4 Landscape index changes at landscape level in Beijing from 2000 to 2015CONTAG:蔓延度指数,Contagion index;LSI:景观形状指数,Landscape shape index;SHDI:Shannon 多样性指数,Shannon′s diversity index

图5 2000—2015年不同区域景观水平上景观指数变化Fig.5 Landscape index changes at landscape level in different districts from 2000 to 2015

2.3 生境退化度时空变化特征

2000年到2015年间,北京市生境退化程度逐渐增加,并且表现出明显的区域差异(图6)。在平原区,起初生境退化度分值最高的是首都功能核心区外围,主要集中在朝阳区、海淀区、石景山区和丰台区等4个行政区(城市功能拓展区)以及丰台与房山区的交界处,此外,基本上整个平原-山区交界地带的生境都有较为严重的退化,随着时间的推移,由于建设用地的不断扩张,生境退化逐渐向城市中心外围(城市发展新区)扩展,表明这类区域受生态威胁因子影响的程度逐渐升高。将2015年和2000年的生境退化度栅格图相减得到2000—2015年北京市生境退化度变化(图7),“+”代表2015年生境退化度高于2000年,相减之后的值为正值,“-”则代表2000年生境退化度较高,相减之后值为负。可以看出,15年间变化最为显著的是城市功能拓展区和城市发展新区,其次是平谷区、密云区、怀柔区的南部以及延庆区的西南部,其中的红色部分表明这些区域的生境退化度增加较为明显,生境受到威胁的程度加剧,而蓝色部分代表生境退化度有所下降。

图6 2000—2015年北京市生境退化度和生境质量Fig.6 Habitat degradation and habitat quality in Beijing from 2000 to 2015

2.4 生境质量时空变化特征

将计算出的生境质量划分为5个等级,分别为0.0—0.2、0.2—0.4、0.4—0.6、0.6—0.8、0.8—1.0(图6)。可以看出,北京市生境质量表现出明显的区域差异,其中,由于大面积的森林覆盖,西北部和西部山区生境质量较高,取值多处于0.8—1.0之间,中部平原地区、延庆县平原地区以及平原-山区交界处生境质量较低,多在0.4以下,首都功能核心区和城市功能拓展区的取值普遍较低(0.2以下)。城市中心到城市外围的生境质量逐渐升高,而伴随着城市不断向外扩展,原有的生境转变为新的威胁因子,继续威胁周边生境的质量,生境质量的降低也表现出向外扩张的态势。

2000年到2015年间,生境质量整体呈现逐年降低的趋势,总值下降了2%。将2015年和2000年的生境质量栅格图相减得到2000—2015年北京市生境质量变化图(图7),变化值大于0的地区代表2015年生境质量高于2000年,生境质量得到提升,小于0则代表生境质量有所下降,由于生境质量范围取值为0—1,当变化值为1时,生境质量提升显著(从0提升到1),表明这些地区的生态环境得到明显的改善,当变化值为-1时,生境质量下降明显(从1降低到0)。通过2000—2015年北京市生境质量变化可以看出,生境质量下降最为明显的是城市功能拓展区外围,以及城市发展新区的大部分地区。其中,表现最为突出的是昌平区的东部、顺义区、通州区、大兴区以及房山区的东部小范围区域,而平谷区、密云区中部、延庆县以及昌平区西部的生境质量有较为明显的提升。值得关注的是,与整体趋势相反,首都功能核心区和生态涵养发展区的生境质量总值逐渐升高,反映出核心区的绿地建设和生态涵养区的生态建设取得了一定成效(表7)。

图7 2000—2015年北京市生境退化度和生境质量变化Fig.7 The changes of habitat degradation and habitat quality in Beijing from 2000 to 2015

年份Year首都功能核心区Core functional zone城市功能拓展区Urban function extended zone城市发展新区New urban development zone生态涵养发展区Ecological conservation zone北京市Beijing20007174 393238 3796684 8171607 12368703 20057316 377121 3707104 8196363 12287904 20107529 358400 3624456 8254224 12244609 20157699 326779 3511621 8275675 12121772

3 讨论

3.1 土地利用变化影响生态用地的流失

21世纪城市化及其土地利用变化将是对环境影响最大的因素之一,土地利用是人类活动与自然环境之间的关键环节,由土地利用变化引起的景观格局改变对生态环境的影响不容忽视[11]。生态用地是城市复合生态系统的重要组成部分,具有十分显著的生态服务功能[39],具有适当比例和合理布局的城市生态用地能够保障城市社会经济持续发展和居民生活质量所必需的基本生态服务功能[40- 41]。结果表明,从2000年到2015年,北京市生态用地所占比例总体增加了5.71%,但是生境质量总值却下降了2%。随着人工表面的扩张,具有重要生态功能的湿地面积减少了约30%,虽然林、草地的面积均有不同程度增加,但由于受到各威胁因子的影响,其平均斑块面积减小,总体斑块的破碎化程度加大,在一定程度上影响生态用地之间的连通性,生物可利用的生境数量减少,导致其发挥生态效益的能力下降,是引起整体生境质量降低的原因之一,也是某种意义上生态用地功能的“流失”。由此看来,生态用地的流失不仅表现为被其他土地利用类型的侵占,也体现在其生态功能的减弱甚至丧失。因此,为了避免土地利用变化过程中生态用地的流失,未来关于生态用地的保护和设置,不仅要保证生态用地的适宜面积,还要注重其结构组成和空间配置,提高生态用地的整体质量,从而提升生态服务价值。

3.2 城市不同区域的生境质量存在差异

生境质量反映了环境能够为个体或种群的生存提供适宜生存条件的能力,主要受生境的适宜性程度和退化程度两方面的影响[42]。研究表明,生境质量下降最明显的是城市功能拓展区外围以及城市发展新区的大部分地区,而首都功能核心区和生态涵养发展区的生境质量总值逐渐升高,反映出不同区域为生物提供生境的能力不同。究其原因,生态涵养发展区有大面积的森林覆盖,人为干扰较弱,生境适宜性程度高,因此能维持较高的生境质量,近年来随着生态建设的不断加强,生境质量得到提升;随着“见缝插绿”、“拆后还绿”、“留白增绿”等工程的实施,首都功能核心区的绿地建设也取得了一定的成效,是生境质量提升的主要原因。相比之下,城市功能拓展区和城市发展新区分布着大量的人工表面,建设用地急剧扩张、耕地资源快速减少在这些区域表现的尤为明显,生态用地破碎化程度加强,生境适宜性较弱,生境退化度高,导致生境质量下降明显;此外,虽然耕地提供的生境适宜性较低,但是在计算生境质量时仍被列为生境考虑,研究期间耕地面积严重减少,也在一定程度上导致了生境质量的降低。有研究表明,北京市的景观格局演变特征在东南部平原区的变化最剧烈,西、北部林地和林、耕交错带的景观格局对城市化响应最为强烈[43]。因此,这些区域应该成为未来城市发展和规划过程中需要重点关注的敏感区域。

3.3 生态用地质量是生态保护的关键

生境质量是指生态系统提供适宜个体与种群持续发展生存条件的能力,可以在一定程度上反映出区域的生物多样性状况[32]。研究表明,由于生境面积的减小和生境质量的降低,全球27%的哺乳动物都存在着较高的灭绝风险[23],快速的城市化过程造成自然生境破碎化、生境质量下降,使城市物种面临了极大的挑战,是生物多样性减少最主要的驱动力[44- 45]。结果表明,2000年到2015年,生态用地所占比例总体增加了5.71%,但是生境质量总值却下降了2%,究其原因,除了受到各威胁因子的影响,其平均斑块面积减小,总体斑块的破碎化程度加大,是导致整体的生境质量降低的原因之一,不利于生物多样性的维持和保护。相关研究表明,生境斑块的大小和连接度水平在很大程度上影响物种的迁移、生存和丰富度[46],随着不同生境之间连通性的加强,生境质量有所提升,生物多样性呈现增大的趋势[47]。此外,虽然北京市首都功能核心区的生境质量有所提升,绿地建设取得了一定的成效,并且未来随着“拆后还绿”、“留白增绿”工程的实施,北京市将会再建设一批城市森林公园、市民身边的“口袋公园”,从而提升城市绿色空间,但是这些绿地大部分为人工绿地,与生态涵养区的自然绿地相比,生态效益较弱,虽然绿地面积有所增加,但所能提升的生境质量究竟有多少,值得探讨。并且模型计算时,并没有针对特定的物种,而生境适宜性的确定需要结合具体的物种,才更有目的性和意义。

作为城市景观重要的组成部分,生态用地在城市生态系统中的重要性已成为广泛的共识,提高城市中生态用地的质量不仅能够改善城市的生态环境,还有利于多种生态系统功能与服务的发挥。由于城市不同区域的生境质量存在差异,未来关于生态用地的构建,更应关注不同区域的功能和特点,有针对性的开展规划才能实现生态功能的不断优化。如,在首都功能核心区,维护现有绿地的同时继续开展小微绿地填补等相关的绿地建设,改善市民身边的绿色环境;生态涵养区是首都重要的生态屏障和水源保护地,拥有丰富的历史文化遗产和自然旅游资源,应以生态维护、水源保护、适度旅游和生态农业开发为主,严格控制浅山区的开发建设,加强绿化建设和生态恢复;城市功能拓展区和城市发展新区的平原面积广阔,具有良好的自然环境、资源条件和得天独厚的区位优势,在推进城市化进程时,要根据资源环境条件,科学合理的确定开发模式、规模和强度,加强绿地等生态环境建设,维护城市的绿色生态空间。

4 结论与展望

本研究通过分析2000—2015年北京市不同土地利用类型的时空变化特征以及生境质量变化情况,揭示土地利用动态变化及其空间格局特征对生境质量的影响,得到以下几点结论:

(1)从2000年到2015年,北京市城市化程度不断加强,人工表面增加了近40%,湿地、耕地均下降了约30%,是建设用地快速扩张的主要来源,其中,城市发展新区的人工表面增长最多,增加了60%;发挥着重要生态服务功能的林地、草地、和湿地增加了5.71%,4个不同区域的主要生态用地(林地、草地、湿地)面积均有所增加,增长最多的为城市功能拓展区(9%)。

(2)2000—2015年,北京市总整体景观斑块面积减小,斑块的聚集程度降低,形状趋于复杂,景观结构异质性逐渐降低,整体景观的破碎化程度加大,其中,城市发展新区的景观异质性和破碎化程度在4个区域类型中是最高的;由于各种威胁因子的存在,虽然林地和草地的面积均有所增加,但原有林、草地以及湿地的斑块破碎化程度不断加大。

(3)北京市生境质量表现出明显的区域差异,其中,西北部和西部山区生境质量较高,但生境质量整体呈现逐年降低的趋势,总体下降了2%;与整体趋势相反,首都功能核心区和生态涵养发展区的生境质量总值逐渐升高,反映出这些区域的绿地和生态建设取得了一定成效;整体的生境退化度逐渐增加,最严重的区域在城市功能拓展区以及平原-山区交界地带,是未来城市发展和规划过程中需要重点关注的敏感区域。

多年来,人类在对自然资源的开发和利用中常常只看重其经济价值和直接利用价值,而忽略了对生境质量的保护,导致生态环境结构和功能遭受巨大的破坏,引起了一系列的生态问题,而这些问题又会反过来影响人类社会和经济的发展,对人类福祉产生重大的影响[48]。如何在城市发展的过程中避免景观趋于破碎化,能否建立景观破碎指数与生境质量之间的关系,找到使生境质量大幅下降的一个破碎度阈值来指导保护管理实践,这些问题值得进行更深入的研究和探讨。怎样在城市发展过程中使社会发展-自然资源保护-人类福祉这一过程形成一个完整的良性循环,则需要政府、规划者和科学家共同探讨,在满足城市发展需求的同时做好城市的总体规划,寻求最适合的城市景观格局[49]。今后计划在研究区逐步开展对城市化过程与生态用地变化之间的定量关系、生态用地的连通性及其环境效应等方面的研究,并基于城市环境健康与生态安全,进一步探讨区域生态环境保护,以及城市生态空间的优化模式和调控方法。