抽象的韵律

——多重形式主义视角下的波洛克绘画艺术

2018-08-08张艳新

张艳新

杰克逊·波洛克是20世纪中叶美国抽象表现主义的代表性画家。围绕对其画作的讨论和研究,美国的艺术理论家产生了不同的观点。本文将结合现代绘画中的形式主义的理论,对关于波洛克绘画的一些观点做逐一的分析,并在此基础上,对波洛克的绘画艺术做综合性的考察,尝试探讨其绘画的本质特征。

1.杰克逊·波洛克的生平与艺术

杰克逊·波洛克生于1912年,他是二战结束之后,美国最重要的艺术家之一。他以采用滴洒方式创作的抽象绘画而著称于世,并视为美国抽象表现主义画家中最为杰出的代表。1956年,波洛克死于车祸,当时他已经在美国的艺术界享有盛誉,也成为了后人回顾20世纪后半叶的美国艺术时标志性的人物。在艺术史中,波洛克的名字正如同他的作品一样,在很多时候,更像是一个大众熟知的符号。不过,任何伟大的艺术都不可能一蹴而就,波洛克的绘画自然也经历了一个从简单到复杂,从一般到典型的发展阶段。

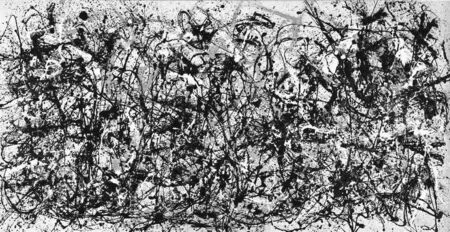

波洛克通常将巨大的画布平铺于地面,采取滴洒的方式向画布表面泼洒颜料。这种看似方便快捷的方法给人带来了很大的误解。许多人也将他以这种方式创作出的绘画称之为“行动绘画”。但是就波洛克真实的创作情况而言,“行动绘画”顶多只能称之为一种创作手段,他的绘画也并不是主要对自己行为的记录,而是真实的作品。他在画布表面通过反复叠加的方式,将扭转和蜷曲的线条在平面上一层又一层地铺开,形成了一种交织堆积的效果,同时再以滴洒的方式将颜料一团又一团的呈点状在画面上铺开。这后来便形成了波洛克绘画的标志性特征。

2.杰克逊·波洛克绘画的多重阐释

2.1 格林伯格的“平面性”原理

图1 波洛克《薰衣草之雾》

“平面性”是格林伯格绘画形式主义理论中的核心概念,它强调绘画要返回画布表面的二维平面,而反对之前架上绘画努力制造的三维深度错觉。“平面性”是格林伯格试图理解西方现代主义绘画发展的逻辑基础,同时亦是他认为美国抽象表现主义绘画的主要特征。进一步来说,美国抽象表现主义绘画是西方现代绘画发展的逻辑终点与必然产物,而作为抽象表现主义绘画代表人物的波洛克,其作品自然是此种“平面性”原理的最佳实例。

在《架上绘画的危机》这篇短文中,格林伯格用“满幅”绘画阐释波洛克的绘画艺术。这种“满幅”绘画以“去中心化”和“复调”为两个鲜明的特点,而区别于运用传统透视法制造视空间错觉的架上绘画。进一步观察波洛克以“滴洒”手法创作的作品,自然不难理解波洛克所谓的“满幅”绘画的题中之义。在波洛克的抽象作品中,画面中总是充满了由油彩组成的循环往复的线条和大小不一的圆点,这些采用“滴洒”方式创作的绘画在格林伯格的眼中具有着别开生面的意义:

“像波洛克那样的画家在作品中引入等价物的变化,有些时候是如此谦逊,以至于乍一看我们还以为结果是不等价的,而是一种幻觉中的统一性,这一事实只会增强我的说服力。统一性的概念本身就是反审美的。不过许多‘满幅’画家似乎正因为他们的统一性、他们彻头彻尾的单调而获得成功。绘画被消融为单纯的肌理,被消融为明显的单纯感觉,被消融为不断积聚的重复,似乎是在为当代感性中某些深刻的东西代言。”[1]

在这番论述中,格林伯格将波洛克绘画中在画布中无限延伸的线条视为失去了绝对中心的存在,而这与西方古典绘画借由焦点透视建立起的绘画规则格格不入,甚至可以说,这是对古典绘画造型手段的消解。波洛克在作品中对绘画形象的处理是以画布的二维平面为基本原则,简而言之,画布表面是真实的物质表面,而不是古典绘画中一扇通向错觉的窗户。正是在此一基础上,波洛克的绘画才符合了格林伯格理想中的“平面性”原理。

2.2 迈克尔·弗雷德的“视觉性”原理

格林伯格的“平面性”原理虽然可以解答大多数抽象表现主义画家,尤其是波洛克的绘画,但是却很难将抽象表现主义绘画的一切特征都归结为“平面性”。关于这一点,与格林伯格同时代的学者都做出了批评。这其中又以斯坦伯格和迈克尔·弗雷德最为突出。作为格林伯格的同辈学者,斯坦伯格认为现代绘画的发展难以被简化某个单一的准则,“平面性”只能作为现代主义绘画的必要条件,但却不是其全部的价值内涵。换言之,斯坦伯格认为格林伯格所谓的“平面性”并非是指绘画的物理表面,而必须被称之为想象的平面性,是在“想象中被感知到的”平面性的感觉。

图2 波洛克《第31号》

作为格林伯格的学生,迈克尔·弗雷德沿着此一方面继续推进。他希望用更新的概念诠释并更新格林伯格形式主义艺术批评的传统,并将对“平面性”的思考向前推进。因此,他才重提了“视觉性”的课题,将视觉性与物质性,视觉与触觉的对立作为思考波洛克绘画的全新基础。正如他自己所说:

“早在1964年春天,我就运用格林伯格对路易斯与诺兰德艺术中视觉性角色的分析,以及他在《抽象表现主义之后》对德·库宁式涂绘式抽象诉诸触觉联想的判断,作为我将波洛克1947至1950年间的满幅滴画解读为本质上属于视觉性的基础(尽管这些画制作出来的是一团团乱麻似的颜料、充满感官刺激的物质)。”[2]

波洛克绘画中循环往复的线条不再描绘某个具体的事物,甚至都不是为了限定某个具体的形状,这给迈克尔·弗雷德提供了解读其绘画的巨大灵感,因此他才会在《三位美国画家》中说道:

“波洛克1947至1950年的满幅滴画中的线条,至少已经从描绘轮廓或划定形状的工作中解放出来。这已经清除了其定形的特征。在这些画中,对线条居于其中但不构成任何形象的非错觉的空间,对看似毫无阻力穿行其间、像是脱离实体的纯粹能量的律动来说,线条都完全是透明。波洛克的线条不限定任何东西,也不为任何东西划界——除了在某种意义上为视觉划界。”[3]

迈克尔·弗雷德认为抽象表现主义的绘画,尤其是波洛克的作品重新唤起了人们对绘画空间的重视。在波洛克的绘画中,虽然他没有借助传统的透视法则建构起一个视错觉的空间,但是他在绘画中通过线条的叠加和油彩的覆盖的绘画表明,依然能让人产生三度空间的视觉感受。只不过这一空间并非是自然知觉的等价物,而是完全由绘画形式建构起的想象性空间。所以,波洛克的绘画并不排斥空间,只不过对于其绘画空间性质的解读必须放置在现代主义绘画的新语境中加以考量。

2.3 罗莎琳·克劳斯的“水平性”原理

图3 波洛克《蓝色极地》

作为格林伯格与迈克尔·弗雷德的后辈,罗莎琳·克劳斯将前者对波洛克绘画的论述又超前推进了一大步。琳达·克劳斯在1999年同样以《架上绘画的危机》为名,写作了一篇同样探讨波洛克艺术的文章。在此之前的1982年,她写作了一篇名为《抽象解读杰克逊·波洛克》的文章。这篇文章专门针对美国国家美术馆艺术专栏负责人卡米恩的一篇讨论1951、1952年期间波洛克绘制的黑白画的长文。罗莎琳·克劳斯坚持认为,波洛克的这批作品虽然具有若干可以辨认的形式主题,但是不能据此认为波洛克的这批作品来源于绘制教堂窗户的具体实践,相反,它们是纯粹对立结构的展示,暗示了纯粹的虚无,是一种对什么都没有描绘的描绘。罗莎琳·克劳斯的这一观点,既带有格林伯格与迈克尔·弗雷德形式主义探讨的痕迹,同时又具有鲜明的结构主义特色,而后者也是20世纪理解抽象艺术的路径之一。但是琳达·克劳斯对波洛克的讨论并没有局限于此,他进一步指出了波洛克艺术对媒介新运用的开拓:

“波洛克的线条破坏了传统的绘画方式(即创造轮廓线、包裹形象),他以此不仅消解了绘画的客体——形(form),而且也消解了形展开的模式,即垂直性(verticality)。波洛克的线条以我们闻所未闻的方式深入到水平性(horizontal)的领域。波洛克作品的重要性就在于对水平维度的新开拓。”[4]

简而言之,罗莎琳·克劳斯将波洛克绘画的“视觉性”讨论再次翻转至物质性的层次。他不像格林伯格只是将媒介的自律视为现代绘画的限定性条件,而是将其当作需要艺术家重新发挥功能的对象。按照罗莎琳·克劳斯的理解,波洛克将画布平铺于地面上,再于其上作画的手法不仅只是一种创作方法的创新,更有着绘画方法论的意义:

“一旦人们可以感觉到水平性参与到一种独特的感官体验的维度中,进而成为一种具体的意图模式的话,它也就成为了一种在现象学上的发展方向。只有以这种维度出发,水平性才会成为一个媒介,与其他水平化的实践操作(例如平面的画板,或者是书写的表面)产生分离,显然,后两者仍然将自身建立在具象的范围内。”[5]

罗莎琳·克劳斯将媒介视为一系列惯例的坐标系,艺术家可以选择在其中以多样的方式开展工作,而不必受制于此前一系列习惯的约束。波洛克的绘画即是形式演变的必然结果,也同样无形中开启了下一个阶段艺术的样态。绘画不一定要被挂在墙上才能欣赏,同样,画布也可以被翻转成理想的形态,只要能以合适的角度与方式得到观看。

3.媒介的自律与空间的错觉

不论是格林伯格,还是迈克尔·弗雷德与罗莎琳·克劳斯,他们在论述波洛克的绘画艺术时,都各自抓住了其中某些合理性的方面,但也各自留下了诸多缺憾。格林伯格从媒介自律的角度出发,将波洛克视为媒介自律在抽象表现主义领域的代言人,但对媒介自律的过分强调,其实忽略了对绘画性的探讨。迈克尔·弗雷德将对波洛克绘画的讨论引回到了对视觉性的说明,但是他对于波洛克绘画中线条的解释,仍然局限于对塑形性的讨论。波洛克绘画中的线条不仅具有解放的力量,同时也构造了新的空间,产生了新的意义。相比而言,罗莎琳·克劳斯的视角倒是在某种程度上兼容了二者。她从媒介运用的角度出发,兼容了对视觉语言和绘画方式的探讨。那么,对于波洛克的绘画而言,到底应该采取怎样的视角才能够获得正确的洞见呢?对这个问题的回答必须要兼容上述已经讨论的诸多方面,同时又必须能够抓住最核心的内容。作为有开创性的艺术家,波洛克的绘画绝不可能只是集中于某个单一的方面,而是各种因素综合性的叠加。

西方的形式主义理论可以追溯至康德的哲学。康德对于“美在形式”的理论不仅促成了日后西方美术史研究中风格学的基本方法,而且对现代艺术理论的发轫起到了奠基性的作用。在日后的发展中,“形式”逐渐变成了多义词,在绘画领域中,它不仅是指点、线、面,以及色彩这些构成具体形象的抽象要素,更用来指这些抽象要素赖以存在的先天基础。格林伯格的理论与一般抽象画理论不同的地方在于,他对于“形式”的看法并不依赖于形而上学或是神秘经验的启示,就像蒙德里安和康定斯基在讨论自己的抽象画时那样,而是将“形式”归结于对“媒介”自律性的强调。所以,波洛克的绘画采取抽象形式并非是因为他对某种抽象理念的执着,而是源于对“媒介”自律性追求的必然结果。因此,抽象形式不再是画家主动追求纯形式的结构,而是绘画在追求二维“平面性”时的产物。

格林伯格对波洛克的论述虽然并不再局限于20世纪上半叶的抽象绘画理论,但是他还原论和本质主义的理论倾向,实际上对波洛克使用的绘画形式元素熟视无睹。“媒介”自律性只能作为理解波洛克绘画的参照和前提,但绝不能将其所有的成就完全归结于对“媒介”自律性的迎合。而波洛克对现代主义绘画的最大的突破可能正在于他对于传统绘画空间的认知与更新。正如迈克尔·弗雷德与罗莎琳·克劳斯所说,波洛克的绘画追求纯粹的视觉。这种视觉在绘画中的产生基于绘画自身二维“平面性”的原理,而非归咎于通过以线性透视的方法提供对日常知觉的模拟。同样波洛克的绘画也不是点线面这些抽象元素的简单叠加。他的绘画不是对抽象元素的装饰性运用,而是力图于不借助线性透视的方法,营造出三维空间的效果。

因此,当人们审视波洛克的绘画时,就不能忽视在层叠的线条下,营造出的多层次空间。每当人们面对这样的绘画时,视线仿佛可以穿过单纯的绘画表面,一直抵达深邃空间的核心。这种迷人的魅力正是波洛克最主要的绘画特质之一。但是,在以波洛克为代表的抽象表现主义在美国的蓬勃发展之后,他们所开创的表现性抽象逐渐开始让位于后来的硬边抽象,最后发展出了极少主义的绘画艺术。极少主义从对绘画空间的开拓,开始走上了对“物性”的追求,波洛克绘画中感受性的绘画空间再也不能在同样具有抽象语言的作品中看到了。

注释:

[1][美]克莱门特·格林伯格.艺术与文化[M].桂林:广西师范大学出版社,2015.214

[2][美]迈克尔·弗雷德.艺术与物性.[M].南京:江苏美术出版社,2013.31

[3]同[2],252

[4]沈语冰,毛秋月.水平性何以成为新媒介——克劳斯论波洛克满幅绘画[J].文艺理论研究,2016(5):156-163

[5]同[4]