水库移民安置“两区”土地公平补偿原理与改革对策研究

2018-08-07陈银蓉刘晔甘臣林刘秋彤

陈银蓉,刘晔,甘臣林,刘秋彤

(华中农业大学公共管理学院,湖北 武汉 430070)

在全球气候变暖背景下,为缓解温室气体排放的影响,建设水利水电工程已是大势所趋。水利水电工程建设需要征收淹没区土地,涉及资源、人口、环境、经济和社会等多个方面,造成大规模非自愿性移民。移民安置中,安置区资源需要重新分配,生态环境压力增加,社会结构发生改变,区域经济需要协调。移民安置工作关乎淹没区和安置区(两区)等相关主体利益,如何协调各方利益、妥善安置水库移民,对整个水利水电工程的顺利进行和社会的和谐稳定有重要影响。我国实行开发性移民方针,农业安置模式仍然是目前最为移民所接受的安置方式[1]。在农业安置模式下,两区土地补偿是开展移民安置工作的起点,而两区土地为什么要补偿、如何补偿、补偿什么则是问题的关键所在。将两区作为一整体来研究,既反映了水利水电工程和水库建设的特征,也对协调各方利益和平衡社会公平具有重要意义。

国内已有许多学者就水库移民安置补偿问题进行相关研究。在淹没区补偿方面,强茂山和汪洁[2]表示淹没区移民的补偿标准应按照移民后生活水平该达到或超过原有水平的原则对补偿标准进行测算;胡大伟[3]和樊启祥等[4]对移民安置中的长效补偿模式进行研究,认为该模式可使移民获得较高的收入;严登才和施国庆[5-6]、郑瑞强等[7]则认为长效补偿模式在推进移民安置工作顺利开展的同时也使移民面临着诸多社会风险。同时,部分学者对安置区补偿问题进行了相关研究。刘灵辉[8]将土地产权边界的概念引入安置补偿,认为应根据不同的情况对水库移民共享安置土地补偿性质进行界定;张丹等[9]分析了安置区原居民在移民安置前后所受到的各方面有利和不利的影响,建议给予安置区原居民一些帮扶政策。遗憾的是,现有研究者多从淹没区或者安置区的单一角度来研究移民安置补偿问题,鲜有研究者将两区置于同一体系进行研究。事实上,淹没区和安置区紧密联系、不可分割,淹没区土地征收补偿和安置区安置土地补偿在整个水库移民安置土地补偿体系中处于对等地位,两区同样是为公共利益做出贡献,不存在贡献多寡轻重之分。因此,本研究将两区置于同一体系,基于亚当斯公平理论,探讨两区土地公平补偿原理,并分析现行两区土地补偿制度中的不公平问题,从而提出相关政策建议,有助于达到两区整合、实现两区公平。

1 土地公平补偿原理

1.1 土地公平补偿的内涵

亚当斯公平理论又称社会比较理论。亚当斯认为,公平是当事人通过与他人的投入产出比值或与自己从前的投入产出比值进行比较时,所获得的一种主观感受[10]。若某人承担的责任少于应承担的,或得到的利益多余应得的,就会让人感觉到不公平。当当事人感觉到不公平时,心理上会紧张不安,为了消除这种紧张不安,当事人会采取一定的措施以恢复心理平衡;当当事人感觉到公平时,会获得心理上的满足感,从而能更好地投入工作。

当当事人A将自己与B进行横向比较时能感到公平,则有:

式中:OP代表当事人A对自己所获报酬的感觉;OC代表当事人A对B所获报酬的感觉;IP代表当事人A对自己所作投入的感觉;IC代表当事人A对B所作投入的感觉。

除横向比较之外,当事人A还可以做纵向比较。当当事人A感觉到纵向公平时,则有:

式中:OP代表当事人A对自己现在所获报酬的感觉;IP代表当事人A对自己现在所作投入的感觉;POP代表当事人A对自己过去所获报酬的感觉;PIP代表当事人A对自己过去所作投入的感觉。

将亚当斯公平理论运用于现行水库移民安置中,把两区居民作为当事人,土地公平补偿意味着,一方面要使两区居民在移民安置后的土地权利状况和福利状况与其在移民安置前的状态相比不降低(纵向比较);另一方面要使移民与安置区原居民所获得的补偿,以及二者与其他水库移民安置项目中两区居民所获得的补偿大致相等(横向比较)[11]。

在纵向比较中,进行比较的对象是两区居民在移民安置前后的权利状况和生活状态。两区居民因水库移民安置而产生的损失无法得到预期的补偿时,移民福利受到影响,容易形成心理落差,即不公平感。只有当这些因素在补偿后均不低于移民安置前的状态,两区居民才能有满足感,也即所谓的公平性在纵向比较中的体现。在横向比较中,水库移民安置土地补偿不公平感体现在不同淹没区的移民之间、不同安置区的原居民之间以及移民与安置区原居民之间土地补偿标准不一致时,补偿标准低的一方会产生不公平感[12]。

当存在不公平时,两区居民不仅在移民安置后土地权利状况和福利水平下降,也容易滋生两区居民在移民安置后的敌对心理、影响移民安置效果,同时易引发两区居民与政府之间的矛盾,是社会公平缺失的体现。基于上述分析,土地公平补偿可以被定义为:采用统一的补偿标准,对土地权利人遭受的全部损失进行完全补偿,以保障土地权利人的土地权利状况和福利水平不下降。

1.2 土地公平补偿的原则

从土地公平补偿的纵向与横向两个比较维度来看,土地公平补偿必须建立在完全补偿原则和补偿标准统一原则两条基本原则之上。

首先,完全补偿原则要求对移民安置中两区土地权利人遭受的损失给予完全补偿,即两区土地公平补偿不仅包括土地市场价值损失[13],也应包括无法通过市场实现但又客观存在的非市场价值损失[14],满足了两区居民在移民安置之后的土地权利状况和福利水平不下降,是亚当斯公平理论中纵向公平的深刻体现。

其次,补偿标准统一原则要求两区之间、不同库区之间的补偿标准一致,保证两区土地以及不同库区土地在权利发生同样转移时能够获得同等的补偿,是亚当斯公平理论在横向公平上的体现。

图 1 两区土地补偿机理Fig. 1 Land compensation mechanism between the two areas

2 现行两区土地补偿制度中的不公平问题

2.1 两区土地补偿的法定地位与补偿标准不对等

从两区土地补偿机理来看,两区是相互联系、密不可分的。如图1所示,水库移民安置中的土地关系问题主要涉及两个方面:一是淹没区的土地征收,政府或业主方按照法律规定支付赔偿,将房屋、附属物、青苗等被征个人财产补偿到个人,淹没区土地补偿费专款用于在安置区获取土地安置移民;二是安置区的土地调整,在土地调整方案确定之后,安置区调出土地安置移民,政府或业主对安置区集体给予经济补偿以实现土地流转,移民在第三方调解下与安置区集体签订土地承包合同,获得安置区土地,恢复生产,开始新生活[15]。

从两区土地补偿的法定内涵来看,淹没区土地补偿符合土地征收补偿的内涵:因水利水电工程建设这一公共利益需要,国家依法行使土地征收权,淹没区集体土地在程序合法和给予适当补偿的前提下被征收为国有。而安置区安置土地调整补偿不符合我国目前法定土地征收补偿的内涵,尽管其符合水利水电工程建设这一公共利益、遵循合法程序并给予适当补偿的前提,但安置区集体向淹没区集体调出安置土地的过程并不是安置区安置土地权能向国家转移的过程,而是向淹没区转移。从安置区安置土地调整环节的一般流程来看,安置区人民政府在获得淹没区人民政府转交过来的移民安置补助费后,用该资金在安置区开发新的耕地或组织安置区原居民调出部分耕地并给以相应补偿,该环节完成后,淹没区移民搬迁至安置地集中安置(在移民安置区新建独立的农村集体经济组织或村民委员会)或分散安置(分散插迁到移民安置区已有的农村集体经济组织或村民委员会)[16],并与新集体签订土地承包合同。在此过程中,原安置区集体的部分土地产权向淹没区集体转移,淹没区移民在安置区获得承包地。安置区安置土地调整环节的实质是两区集体之间土地产权的非自愿有价转让,而两区人民政府是两区集体土地产权转移的必要中介,安置区安置土地补偿应当被赋予与土地征收补偿等效的法定内涵。

无论是从两区土地补偿机理还是从两区土地补偿的法定内涵来看,两区土地补偿的法定地位都应该是对等的。而在我国现行水库移民安置土地补偿制度中,两区土地补偿法定地位不对等。建国以来,淹没区土地补偿有法可依、有据可循,且一直在不断发展与完善,虽然现行淹没区土地征收补偿制度依然存在一定缺陷,但法规条文明确规定了淹没区土地补偿的法定地位,在现实中为保护淹没区移民合法土地权利起到了极其重要的作用(详见表1[17])。然而安置区安置土地补偿一直处于无法可依、无据可循的状态。现有法规条文仅对安置区开发或调整土地的费用来源进行了简略说明,而未对安置区安置土地的补偿标准、新开发土地的分配方式作出必要的规定与说明,造成了安置区安置土地补偿标准、补偿方式混乱的局面,未能保护安置区集体和原居民的合法土地权利。最新出台的《国务院关于修改<大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例>的决定》进一步对水库移民安置政策进行完善,提出“大中型水利水电工程建设征收土地的土地补偿费和安置补助费,实行与铁路等基础设施项目用地同等补偿标准”,但该《决定》依然仅是直接指向淹没区土地补偿,对安置区调出的安置土地该如何补偿、采用何种标准进行补偿仍未作出必要的说明,国家从法律层面更加重视对淹没区土地权利的保护。

表1 淹没区土地补偿制度变迁总结Table 1 Summary of land compensation system changes in submerged area

由于两区土地补偿的法定地位不对等,造成两区土地补偿标准不对等。现行大多数淹没区土地补偿都采用被征耕地前3 年平均年产值的16 倍这一补偿标准,而安置区安置土地补偿缺乏相关的指导依据,在实际过程中多在淹没区土地补偿标准基础上采用不同方式进行补偿,如将新增耕地在新老居民之间分成、按接纳的移民人数进行补偿等,从而导致实践中出现一个工程一个补偿标准的现象[18]。以湖南渫水皂市水利枢纽工程为例,淹没区土地补偿标准为耕地被征收前3年平均年产值的16 倍,而安置区则按接纳的移民人数进行补偿,每接纳一名移民补偿9 000 元,可获得土地共0.1 hm2,其中水田0.073 3 hm2、旱地 0.013 3 hm2、林地 0.013 3 hm2。根据2012 年皂市水利枢纽工程安置区征地统一年产值标准,一类水田年产值29 040 元/hm2、旱地年产值23 232 元/hm2、林地年产值17 424元/hm2,调出水田0.073 3 hm2、旱地0.013 3 hm2、林地0.013 3 hm2标准配置的土地总年产值为2 670 元,9 000 元的补偿数额仅为该年产值的3.4 倍[19]。由此可见,现行两区土地补偿标准的额度制定更偏向于淹没区,而忽视了对安置区安置土地合理补偿的额度制定。

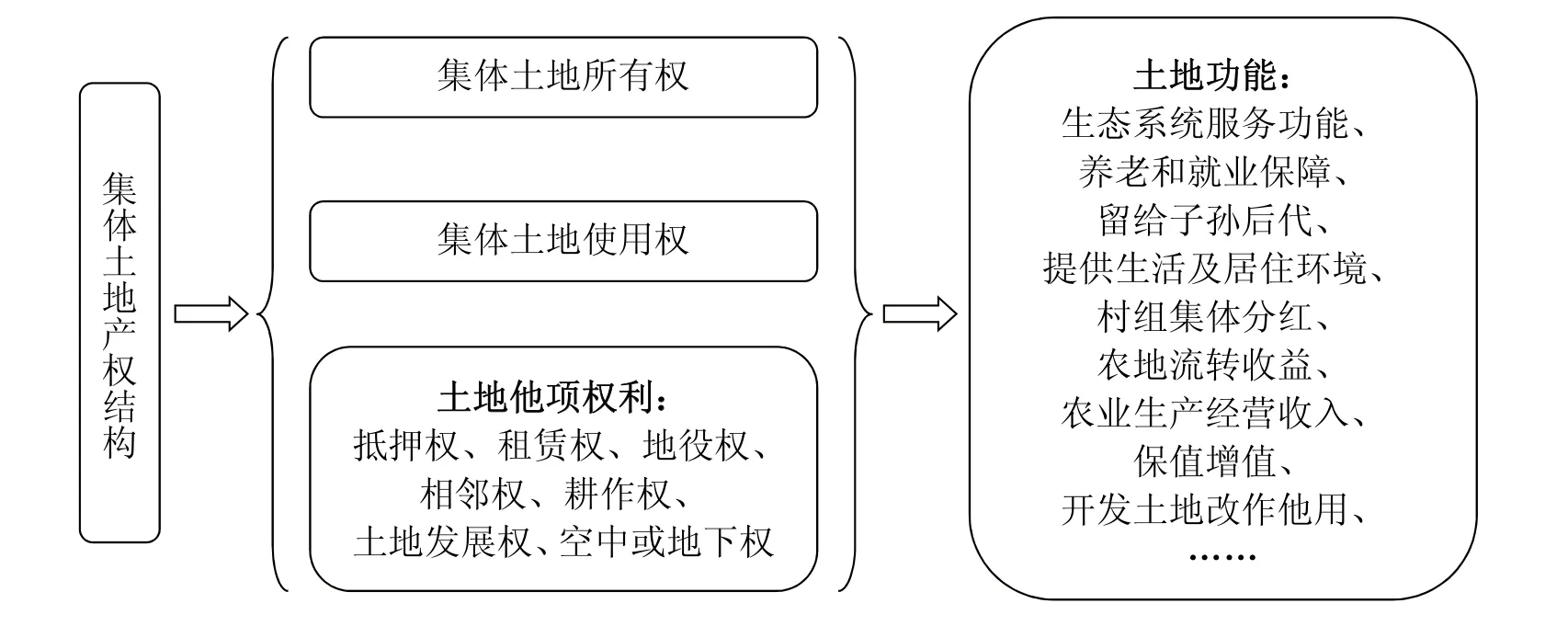

2.2 两区土地补偿标准与土地权利价值损失、福利损失不对等

农村集体土地产权包括集体土地所有权、集体土地使用权和土地他项权利等多项权能[20],同时农村土地也具有生态系统服务、养老和就业保障、保值增值等多重功能[21](图2)。根据两区土地补偿机理,在淹没区土地征收环节过程中,淹没区集体和移民被迫让出被淹没土地,其土地产权和功能在征收过程中消失;在安置区土地调整环节中,安置区集体的部分土地所有权和原居民独自享有的土地使用权或承包经营权转移给移民,带来土地部分权属和功能的转移。

图 2 集体土地产权结构与功能Fig. 2 Structure and function of collective land property rights

对淹没区来说,由于土地征收,集体失去土地所有权,移民失去土地所有权份额和独自享有的土地使用权或承包经营权,原属于淹没区集体和移民个人的土地及其附带的一系列权利和功能受到损失。就土地的市场价值而言,移民失去土地的同时失去了作为重要收入来源的农业生产效益,也将无法享受原村组集体的分红。就土地的社会价值而言,移民失去土地生产收入意味着失去了就业保障,移民及其后代都将失去从事农业活动的机会,也阻断了返乡农民工的退路和生存保障,在我国农民对土地养老和就业保障功能依赖程度较高的现实背景下,土地征收无疑加剧了三农问题的严重性[22]。此外,土地还具有保障粮食安全、维持社会稳定等社会价值,以及水源涵养、废物处理、气候调节和生物多样性保护等生态价值[23]。移民对淹没区土地的持续合理利用为粮食安全、社会稳定和生态保护做出了相应的贡献,该部分贡献理应获得相应的补偿,如粮食直补、生态补偿等,而由于土地征收,该部分补偿也遭受损失。

农业安置模式使移民通过土地产权转移在安置区重新获得一定数量土地的使用权或承包经营权,并享有安置区集体土地的所有权份额,适当弥补了移民土地权利和功能的损失,但该部分损失也随两区土地权利转移由淹没区转移至安置区。两区土地权利价值损失总值为淹没区土地征收造成的土地权利价值损失,移民安置使得淹没区土地征收造成的土地权利价值损失部分向安置区转移,实现淹没区土地权利价值损失在两区之间分摊(图3)。

图 3 两区土地权利转移与损失情况Fig. 3 Transfer and losses of land property rights between the two areas

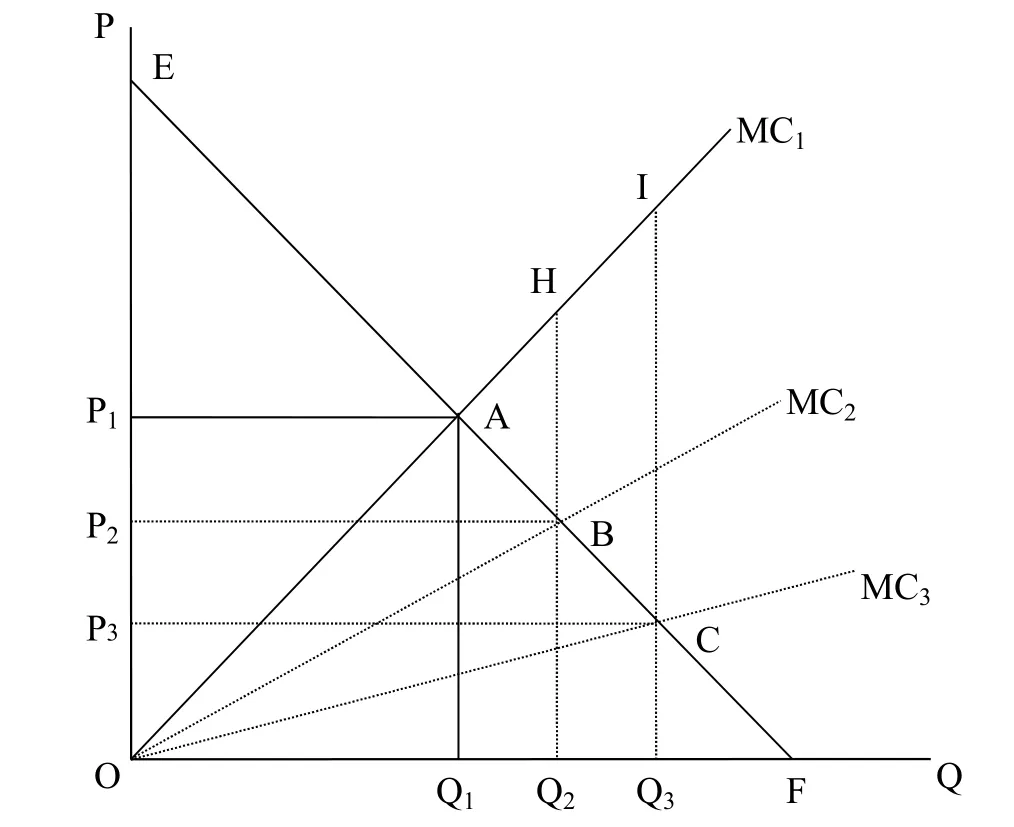

根据两区土地权利转移与损失情况可以发现,目前淹没区的土地补偿标准存在一些弊端,一方面它低估了土地在不动产方面的利益,包括持续收益、永不灭失和保值增值3个特性,剥夺了农民潜在的经济效益;另一方面它将土地的非市场价值排除在外,而且对土地市场价值的补偿也是很片面的。如图4所示,EF为土地需求曲线,当淹没区征地补偿包含土地的市场价值和非市场价值时,征地的边际成本为MC1,市场均衡点为A,征地数量为Q1,征地价格为P1,在这种情况下社会福利S△AEO达到最大值;当淹没区征地补偿仅包括土地的部分市场价值时,征地边际成本为MC2,市场均衡点为B,征地数量为Q2,均衡价格为P2,社会福利损失为S△AHB。一般来讲安置区安置土地补偿的价值额度普遍低于淹没区征收土地补偿的额度,这会使征地的边际成本曲线再次发生向下偏移至MC3,使安置区土地补偿价格降至P3,此时社会福利损失最大为S△AIC。因此,现行两区土地补偿标准与土地权利价值损失和福利损失均不对等,补偿标准难以完全体现土地价值,也使得两区集体和居民利益受损。

图 4 两区土地补偿与社会福利损失的模型Fig. 4 Model of land compensation and social welfare losses between the two areas

在公平补偿视角下,两区土地补偿标准与土地权利价值损失、福利损失应是对等的,即按照完全补偿原则,弥补移民安置中两区的土地权利价值损失和福利损失,达到帕累托效率(Pareto Efficiency)标准,保障两区居民的土地权利和福利水平不受移民安置影响。然而现有研究表明,我国当前两区土地补偿标准与土地权利价值损失、福利损失不对等,土地补偿范围仅限于移民和调出土地的安置区原居民所遭受的直接的和物质的损失,而未考虑搬迁和接纳移民给两区原居民所带来的其他方面的损失,即仅限于对土地市场价值损失的适当补偿,而未考虑对土地非市场价值的补偿,淹没区和安置区的土地补偿标准均低于土地公平补偿价格[19]。

3 两区土地补偿制度的改革对策

3.1 将两区土地补偿置于同等法定地位,逐步建立土地公平补偿的测算体系

目前,国家尚未从法律层面对因公共利益需要而由政府主导的村集体之间的土地产权转让行为做出明确规定或说明,安置区安置土地调整的法定内涵尚不明确。在我国现有法律层面,土地征收是农村集体土地所有权唯一的合法转让途径。无论是从两区土地补偿机理还是从两区土地权利价值损失情况来看,国家都应当从法律法规层面对因公共利益需要而由政府主导的村集体之间的土地产权转让行为做出明确的规定与认可,明确其与土地征收等效的法定内涵,并在此基础上明确安置区土地补偿与淹没区土地补偿同等的法定地位,更正两区土地补偿法定地位不对等的逻辑偏误。此外,补偿标准统一原则还要求不同库区之间的补偿标准基本一致,因此各库区之间还应实行统一的补偿标准。

在将两区土地补偿置于同等法定地位,各库区之间实行统一的补偿标准,保证横向公平之后,为保证纵向公平,两区土地公平补偿价格应包括土地的市场价值和非市场价值,为完全补偿原则下的土地补偿价格,无论是市场价值还是非市场价值,均存在多种测算方法。国土部门应当主导制定测算土地公平补偿价格的相关标准与规范,明确基于土地征收用途的土地公平补偿价格构成体系及其测算方法,使补偿价格能够真实反映土地的客观价值,最终形成服务于土地征收的土地公平补偿价格测算标准和规范,并使该规范具备相应的法定效力。

3.2 丰富两区土地补偿内容与形式,完善农村社会保障体系

现阶段,我国农民对土地的依赖程度依然较高,两区土地补偿应针对土地权利价值损失情况,丰富土地补偿的内容与形式。除货币补偿外,可以利用实物、社保和就业等多种方式对两区居民进行补偿,并加大基础设施和配套设施的投入,改善居民的生活环境。同时,应逐步完善农村社会保障体系,实行城乡统一的社会保障制度,弱化农村土地的社会保障功能,使两区居民的生活得到进一步的保障。

此外,针对两区居民失去农地生产资料之后就业难以保障这一现实情况,可以对两区居民进行就业培训,提高其职业技能,建立面向失地农民的就业培训体系,鼓励其自主创业和从事非农产业,给予更多的惠农政策,从而缓解土地征收带来的就业压力,保障其就业权利,并对家庭抚养比较高、劳动力平均年龄较大的家庭和受教育程度较低的农民给予更多的照顾[24]。

3.3 明确农村集体土地产权,建立农村土地产权交易市场

在当前农村土地产权制度下,农村土地产权关系模糊不清,不利于两区土地权利保护以及土地权利价值的实现。我国农村土地属于集体所有,但是集体的概念非常广泛,包括了村集体、集体经济组织和乡(镇)集体,具体到哪个组织才是集体土地所有权的代表,《宪法》和有关法律法规却没有做出明确规定。此外,《物权法》虽然对土地承包经营权的用益物权性质做出了界定,即土地承包经营权属于用益物权的范畴,是土地承包经营权人在一定范围内对承包地进行占有、使用和收益的限制物权,但是《物权法》对土地承包经营权中的占有权、使用权和收益权等却缺乏明晰的内涵定义,土地的用益物权概念在广大农村仍未得到深入贯彻。与国有土地产权相比,集体土地产权往往处于弱势地位,农村集体土地与国有土地既不同权也不同价,农村集体土地产权的权能没有得到根本的体现,使得广大农民在征地过程中无法保护自己的土地权利。

明晰农村集体土地产权界定,从法律层面赋予农村集体土地产权完整的权能,并将集体土地产权置于与国有土地产权对等地位,是建立农村土地产权交易市场的前提和基础,是有效保护两区农民乃至全国农民土地权利的必要条件。在现有法律框架下,两区集体之间土地产权的非自愿有价转让情形的法定内涵模糊,安置区的土地权利未能获得根本的保护,开放农村土地产权交易市场,使得移民安置中两区集体与居民是平等的民事主体,安置区安置土地调整不再是政府主导下的非自愿土地产权转让,而是平等、自愿和有偿的土地产权流转交易行为,使得安置区安置土地调整的法定定位得以确认,同时还使得两区土地权利价值损失都能获得公平合理的补偿。