面临外部世界的威胁

2018-08-06斯科特·华莱士克里斯·费根

斯科特·华莱士 克里斯?·费根

在波斯托阿瓦,村民们喜欢在早上洗澡。他们手中的红、黄脚乌龟,最终的命运可能是被人吃掉。

巴西

血红色的大地上印着深深的轮胎印——而且很新鲜。泰纳基·特内德哈尔爬下越野摩托车,走过去仔细地观察了一番,

然后用不容置疑的口气说道:“今天早上留下的。”只有能够在这些无法无天的边境地区发现人类活动迹象的老手,才能如此断言。

透过双筒望远镜,他扫视着被大火烧焦、树木稀少的热带草原上起伏的山丘,山丘远处,是一道林木葱茏的山脊。这里,在巴西争斗最激烈的边境之一,剥蚀的灌木林地向古老的森林延伸,私人住宅冲破了印第安土地的边界,轮胎痕迹带有一种奇异、不祥的意味。

泰纳基说道:“盗伐者。”敌人。

泰纳基的葡萄牙名字叫拉尔西奥·苏扎·西尔瓦·瓜加加拉。他转向同伴,即另外四个瓜加加拉部落成员,他们正从颠簸了一路的摩托车上爬下来。这个巡逻队组成了一个混杂的队伍:打补丁的牛仔裤、迷彩服、飞行员墨镜和保护面部免受无处不在的旱季灰尘侵扰的手帕。他们携带的武器同样不起眼——一支单发猎枪、一把自制手枪、几柄挂在腰带上的弯刀——好像一部怪异的跨流派电影中的场景。

泰纳基问道:“要追吗?”

在这里,追捕盗伐者已经成为巡逻的固定内容。他们点燃过伐木卡车,缴获过武器和链锯,赶走过愤怒的伐木者。巡逻队负责人,包括33岁的泰纳基,收到过多次死亡威胁。2016年,一个月之内就有三名巡逻队员被谋杀。

定居的阿瓦人放火清理尤里蒂政府哨站外的木薯田。他们谋生的方式比较多样,包括种地、捕鱼、狩猎、采集等,而与世隔绝的游牧民族主要靠觅食和采集为生。

他们是一百来名本土志愿者中的成员,自称“森林守护者”。近年来,这一群体和其他类似的群体逐渐兴起,以应对非法砍伐的浪潮。随着森林的消失,曾经使瓜加加拉狩猎文化得以世代延续的野生动物也正在消失。由于森林砍伐,赋予河流和小溪生命的湖泊正在干涸,鱼类和鸟类正在灭绝。

对瓜加加拉人来说,赌注肯定很大,但是自从几个世纪前第一次与外来者接触以来,他们已经采取了有效的生存策略。他们中的大多数人知道外界如何行事;许多人曾经在外部世界生活过。处境更糟糕的是另一个与他们共享阿拉里波亚保护区的部落:阿瓦人。阿瓦游牧民是亚马孙地区最东部与世隔绝或“未被接触过”的民族,他们的生活几乎是不断的逃离——逃离绞盘和链锯发出的呜呜声,逃离旱季野火燃烧的烟雾。

阿瓦人的活动范围局限于不断缩小的森林核心地带,其生存岌岌可危。但即使在基本上未受影响、横跨巴西西部边境与秘鲁接壤地带的大片雨林,与世隔绝的群体也必须不断逃亡,以躲避盗伐、淘金和如今的毒品交易的蹂躏。(见克里斯·费根撰写的下文“秘鲁”,第88页)。事实上,在整个亚马孙流域,对大约50到100个与世隔绝、未曾有人接触过的部落——可能总共约有5000人——的安全的威胁正在加剧。这些群体代表了世界上大多数残存的与世隔绝的部落。今天已知亚马孙以外仅存的所谓未被接触过的部落位于巴拉圭的查科丛林、印度洋中的安达曼群岛和印度尼西亚新几内亚岛西部。人数尽管似乎很少,但原住民权利倡导者认为,涉及的问题却很大——保存一种生活方式的最后残余。

原住民权利活动家悉尼·波塞韦洛说:“当一个民族或一个人类群体消失……损失是巨大的。人类的面貌变得更加同质,人类本身变得更加贫困。”

阿瓦人(也称为“瓜哈人”或“阿瓦-瓜哈人”)与外界的互动在很大程度上是由针对他们的暴力行为决定的。今天,大约600名阿瓦人中可能有100人仍然在森林里过着游牧生活,其余的人近几十年来接触到了现代社会,定居在三个受保护的原住民领地(共有四个)中的村庄里。阿瓦人的存在帮助12,300平方千米的季节性干旱林地得到法律保护,这些林地是西部雨林的重要缓冲区。

虽然四个保护区中的三个都有與世隔绝的阿瓦人生活,但只有阿拉里波亚的阿瓦人基本上未被接触过,将自我封闭在保护区的核心地带。他们仍然用弓箭狩猎,仍然采集野生蜂蜜和巴巴苏坚果,仍然几乎完全依赖原始森林中的食物资源和水源。他们周围没有在现代意义的村庄中定居的阿瓦人,因此,在遇到外来者时,没有足可信赖的中间人为其斡旋。

几十个城镇和村庄坐落在环绕着保护区中心地带的丘陵和平原上,约5300名瓜加加拉人居住其中。在保护区的边界之外,类似第三环线的地区,有五个较大的城市,木材仍然是这些城市的主要经济驱动力。马拉尼昂75%的原始森林植被已经消失,剩下的珍贵木材林大部分都在阿拉里波亚、阿瓦人居住的另外三个原住民领地以及邻近的一个生物保护区。这些地区禁止砍伐木材,这使得该州几乎所有的伐木业都成为事实上的犯罪企业。

但是这并不能阻止盗伐者,他们通过派人放风、伪造文件等方式阻挠执法工作。

伐木卡车通常不挂牌照,穿行在没有警察巡逻的偏僻道路上,将货物秘密运送到印第安领地以外的锯木厂。这一网络使得阿瓦人的生存相当不稳定,于是部落成员权利团体“生存国际”在2012年代表他们发起了一场全球运动,称阿瓦人为“地球上最受威胁的部落”。

在马拉尼昂,瓜加加拉人与那些os isolados (即 “与世隔绝者”)建立了共同的事业,相信他们自己的生存与阿瓦人邻居有着千丝万缕的联系。巴西原住民民族协会前执行董事索尼亚·瓜加加拉说:“拯救阿瓦人和拯救森林的斗争是一回事。”该组织试图为该国300多个原住民群体代言。她还是今年总统选举的候选人。

当泰纳基的森林守护者们聚在一起决定下一步行动时,一个戴头盔的身影从附近的农舍一闪而出,发动了一辆越野摩托车,脸藏在反光遮阳板后面,全速飞驰而过。

“奥尔埃罗!”人们大叫。奸细!

除了盗伐者的恐吓之外,守护者们还必须与自己人中的奸细斗争。这些奸细会密切注意巡逻队,并迅速将情报传递给上线,上线再通过双向无线电向现场的盗伐人员发出警报。

“咱们得马上离开!”泰纳基下令,眼看摩托车绝尘而去,“他要去告发我们!”

攻其不備对成功完成任务来说至关重要;守护者们必须趁盗伐者浑然不觉时抓住他们,否则自己就可能陷入埋伏。就连联邦特工都遭到过边远地区装备精良的盗伐者攻击。

“如果不是我们,谁会为那些与世隔绝的人而战?”在巡逻的前一天晚上,泰纳基在厨房里对我说。他展开一张阿拉里波亚地区的地图。“盗伐者从原住民领地四周各处闯进去,”他说,然后他戳向地图中央,“他们的意图是到达中心,即与世隔绝者所在的地方。盗伐者一到,原住民别无选择,只能逃离。”

负责原住民事务的政府机构是国家印第安基金会(FUNAI)。该机构的“与世隔绝和近来有接触的印第安人部”已经将阿拉里波亚置于亚马孙地区热点列表的首位,在那里,原始部落面临着极大的风险,很快就会与外界有所接触。但是由于国家印第安基金会的预算大幅削减,要保护像阿瓦人这类与世隔绝的部落免受全球经济资源匮乏的影响,难度可想而知。自2016年时任总统迪尔玛·罗塞夫遭到弹劾以来,国会中亲企业的政客们强行通过了一些取消对亚马孙地区原住民领地的保护措施。

在瓜加加拉人的求助之下,政府偶尔会突击搜查周围城镇的秘密锯木厂,警察会突袭灌木丛,赶走盗伐者。但大多数时候,守护者都得靠自己。

每一天、每个小时,满载铁矿石的货运列车都会隆隆地驶过位于卡鲁原住民领地(面积为1730平方千米)东南边缘的提拉康布和波斯托阿瓦的阿瓦人定居点。火车的行程长达900千米,从世界上最大的露天铁矿直达马拉尼昂的首府圣路易斯,一个位于大西洋岸边的港口城市。矿石——2017年为1.47亿吨——运抵后,就被装上远洋货船,主要驶往中国。

从卡拉卡斯矿采掘矿石,然后运到远在地球另一边的炼钢厂,代表着技术的胜利和价值数十亿美元的资本投资。这也造成了一种不和谐的并置——一边是全球商业的有力象征,另一边是一个近在咫尺、仍然用弓箭猎取大部分食物的民族,他们组成的一些部落,也许只有十来个人,仍然过着与世隔绝的游牧生活。

在20世纪70年代末至80年代初开展的铁路建设打乱了数十个原住民社区,将阿瓦人领地一分为二。定居者和土地投机者蜂拥而至。牧牛场、工厂,甚至一个个完整的城市在阿瓦人周围冒出来,阿瓦人很快就发现自己被隔离在了游牧了一代又一代的土地之外。

塔卡马夏说:“卡拉伊的第一个标志是带刺的铁丝网。 ”“卡拉伊”这个阿瓦词汇表示白人或外来者。在波斯托阿瓦的一个露天帐篷里,我和向导兼司机马可·利马坐在几十个阿瓦人中间。国家印第安基金会于1980年建起了这个帐篷,作为部落的避难所。

塔卡马夏继续说:“我们被枪声吓坏了。”一个名叫塔图萨阿的年轻人把他的话翻译成葡萄牙语。“我们以前从未听到过那种声音。”那天,外来者带着一只狗,在森林中紧追他一家人不放。塔卡马夏说他祖父被咬死了。一家人四散逃命。几个人逃往北方,其他人去了南方,包括他的一些亲戚。他再也没有见过他们。

“也许,我叔叔还在森林里?”他停顿了一下,“我觉得还在。”

他们的故事类似:惊恐地逃脱入侵者,最终被国家印第安基金会营救,接触外界后致命的流感和麻疹等流行病席卷安置村落。

越来越多年长的人站起来发言,帐篷里一片说话声,塔图萨阿竭力跟上。他们的故事大致相同:惊恐地逃脱入侵者,最终被国家印第安基金会营救,接触外界后致命的流感和麻疹等流行病席卷安置村落。

当时,国家印第安基金会仍然热衷于与部落接触,把他们迁移到安置村落以促进其发展。直到1987年,国家印第安基金会才采纳了目前的不接触政策,部分原因是在阿瓦发生的悲剧。这过去是,现在仍然是一项里程碑式的政策,承认部落民族有权追求自己传统的生活方式,并免受外来者的迫害。(在极少数情况下,如果一个与世隔绝的原住民群体处于迫在眉睫的危险中,政府会派出联络小组。)

那天晚上,塔图沙阿把我从帐篷里领到村庄边缘。一钩弯月低低地挂在天空,在银色的月光下,与阿瓦人祖先交流的神圣仪式即将开始。空气中弥漫着燃烧木材发出的刺鼻的烟味。狗在狂吠。远处传来卡拉卡斯火车的当啷声。

一个阿瓦猎人带着一只短角小鹿回家。有时,猎人会发现他们与世隔绝的同胞的踪迹。尽管来自盗伐者和定居者的压力越来越大,仍有多达100名阿瓦人在亚马孙森林中过着游牧生活。

在门廊的阴影中,妇女们把一簇簇美洲角雕和王鹫的羽毛贴在五六个几近全裸男人的头、四肢和胸前,这些人都是村里的长辈。

“他们戴着羽毛,是为了让卡拉瓦拉认出他们是真正的人——阿瓦人,”塔图沙阿解释道,“卡拉瓦拉”指的是照看森林、保护眷恋土地的阿瓦人的祖先们,“要不然,祖先可能会把他们错当成白人杀掉。”

在阴森恐怖的大声呼喊中,这几个男人围着一间封闭的小屋跳舞,仿佛灵魂出窍。他们一个接一个地进出小屋,跺着脚,仿佛要让自己升天。跳着唱着,他们回到妇女和孩子身边,双手在嘴边拢成喇叭状,向亲人送上他们刚刚在天堂之旅中遇到的灵魂的祝福。

“这种仪式让我们回到当初都住在森林里的时光,”塔图沙说,“这有助于传承我们的文化,保护我们的土地。”

我不清楚像他这样一个有文化、会说两种语言的年轻人是否相信灵魂的世界,但是当我看到此时布满星斗的天空下的景象——在回肠荡气的高亢哀号声中,裸体男子时而左右屈身,时而前后弯腰,仿佛受制于什么看不见的力量——我不由得生出一种感觉,一种古老而不可替代的生活方式正岌岌可危。

我在阿瓦地区旅行时,发现很多人都在担心,为保护巴西的部落民族而设立的政府机构也面临着瓦解的危险——人们担心,在一个充满敌意的世界中,阿瓦人最终会自生自灭。

驱车一小时后我们到达提拉康布村,全村85个人悉数出来,载歌载舞地迎接我们。一个名叫兹佩任加的年轻人让我坐下。“政府不喜欢印第安人,”他说,“我们担心政府会把我们的土地送出去。”

人们里三层外三层地围着我们。“盗伐者烧毁了我们的森林,”兹佩任加继续说道,“所有的动物——乌龟、猴子、野猪——都快灭绝了。水果都被烧光了。我们需要帮助。”

我说我就是来听取他们的意见的,并会与世界各地的读者分享。马可·利马抓起我的笔,高高举起。“看到这支笔了吗?”他大声叫道,让所有人都能听见,“这就是斯科特的武器。用这个武器,他会告诉全世界阿瓦人的情况!”

“你想看看阿瓦人的武器吗?”兹佩任加答道。他大声地向人群发了个命令。人们消失在各自的小屋里。过了一会,众人返回,男男女女都挥舞着长长的弓和一簇簇箭。“看到了吗?”兹佩任加说道,“这些是我们的武器。”

许多国家印第安基金会的官员同意阿瓦人的观点:政府似乎故意让相关机构资金短缺。一位不愿透露姓名的主管说:“国家印第安基金会没有资源来完成任务,情况跟住进重症监护室的病人差不多。”

因为国家印第安基金会的预算削减,守卫通往1170平方千米的阿瓦原住民领地的唯一山顶哨站只有三名手无寸铁的平民驻守。这个地区生活着大约100个阿瓦人,包括几拨未曾有人接触过的游牧民。

我和马可把车开到从哨站下行的路上,路已经被雨水冲刷得不成样子。这里那里,不时可以看到散落在路边的推土机生锈的外壳,那是2014年军队驱逐大批侵入保护区的盗伐者和定居者时留下的。在一道长长的山丘底部,我们进入那些大型机械的预定目标,一个黑暗无声的世界,在那里,耀眼的光柱被高耸的树木和浓密的藤本植物切割开来。猕猴在远处啼叫,一只尖声伞鸟的尖叫声不时地穿插其中。

我们在一栋被一棵粗壮的菠萝蜜树遮蔽的房子前停下来,房子被粉刷过。这里是国家印第安基金会在尤里提的基地。一个长着卷曲灰发和两道弯眉的高个子男人走上来和我握手。他名叫帕特里奥里诺·噶热托·韦阿纳,已经在国家印第安基金会工作了35年,并自1995年起担任尤里提哨站的行政长官。

当定居下来的阿瓦人像这五个来自波斯托阿瓦的家庭一样来到森林中时,会脱掉西式服装,这样与他们相遇的与世隔绝的阿瓦人就不会把他们视作外来者而进行攻击。女人搭建帐篷,照看孩子,晚上男人们会带着弓箭出去狩猎。

瓜加加拉部落的成员充当志愿森林守护者。这队本土守护者致力于保护阿拉里波亚原住民领地免受盗伐者的不断入侵,并保护仍在保护区内游荡的几个与世隔绝的阿瓦家庭。

当我提到被遗弃的推土机时,韦阿纳严肃地点点头。“从这片地区赶走了3000名入侵者。”回顾2014年的驱逐事件时,他说道,“非原住民已经逼近离这里不远的地方了——非常危险。”驱逐事件在邻近的边境城镇,比如圣若昂多卡鲁,激起了强烈不满。过后好几个月,韦阿纳都无法在那里露面。“我是个奥姆—马卡多,”他说。打了记号的人——谋杀对象。

他带我们走进一栋有五个房间的建筑,这是他的住处,同时兼做两个政府卫生工作者的临时诊所。

韦阿纳说,虽然遭受外来者的入侵,尤里提在许多方面仍然是四个定居阿瓦社区中保护得最好的一个。89位居民中的老一辈——现在五六十岁的男性和女性——是在20世纪80年代和90年代,国家印第安基金会通过一系列接触行动带到这里来的。之前,他们大部分时间都生活在灌木丛中,尤其是男人,仍然感觉在林中最自在。

人们带着突袭猎获的鹿、野猪和貘回到哨站。在外廊上,一位名叫塔克亚的长者在一小群人面前惟妙惟肖地模仿吼猴低沉、痛苦的咆哮。阿瓦人在狩猎时用这种叫声来引诱动物——这是一个庞大的知识宝库的内容之一,凭借这种知识,他们的部落延续数百年(甚至可能是數千年)至今。

也许,对这一遗产的威胁,没有哪个地方比在阿拉里波亚保护区更甚。即便得到环境警察的支持,泰纳基·特内特尔和“森林守护者”的英勇努力也未能制止伐木业的祸害。

由于2017年末野火泛滥——其中有一些是盗伐者为转移注意力耍的花招——国家印第安基金会的“与世隔绝和近来有接触的印第安人部”急忙在保护区的东部平原建立了一个野外哨站。人们发现,有些与世隔绝的阿瓦游牧民距一条干道过近,可能需要通过强制接触——最后的手段——来保护他们的生存。

“不接触的想法还在继续,”该部负责马拉尼昂的协调员布鲁诺·利马·席尔瓦说,他试图消除该哨站标志着国家印第安基金会政策转变的谣言。他说这只不过是一个应急计划的一部分。

利马说,阿瓦人没有表现出准备放弃野外生活的迹象。至少就目前而言,他们似乎很健康,而且在生儿育女,这是安全感的有力标志。“如果他们想与外界接触,他们会伸出手来。”

我在巴西逗留的最后一天,摄影师查理·汉密尔顿·詹姆斯和我从因佩拉特里斯租了一架丛林飞机,和布鲁诺·利马一起飞越阿拉里波亚保护区。很快,我们就越过一道道在远处的蓝灰色薄雾中消失的起伏山脊。飞机急剧倾斜,我们俯视丛林的树冠——一个多层次的绿色和柔和的棕色相间的斑驳织体,杂以花开正盛的风铃木一片片灿烂的黄色。下面不知什么地方就会有与世隔绝者出没。也许,他们听到嗡嗡作响的飞机停住了脚步,正透过树林仰望我们呢。

长度可达三千米的火车满载着铁矿石,“哐当哐当”地驶过波斯托阿瓦和提拉康布的原住民社区。这条铁路从世界上最大的露天铁矿通往大西洋港口圣路易斯,矿石在那里被装载到船上,有很多被运往中国。铁路在20世纪70年代和80年代建造时,穿过了传统的阿瓦人领地。

“看!”利马指着下面的森林说道,“伐木路!”起初我没有看到,但后来道路出现了,仿佛蜿蜒在山坡上的一條棕色带子,利马在飞机的轰鸣声中说道:“盗伐者偷伐木材的勾当越来越高明了。他们把路筑在树冠下,让人难以发现。”他看了看窗外,然后继续说道:“原住民领地四周的城镇都靠木材为生。所有的地方权力精英都直接或间接参与了盗伐活动。”(当地政客对这一评估持异议,认为执法努力已经消灭了非法伐木业。)

飞机快到保护区东北边界时,我们看到一辆驾驶室为白色的卡车沿着蜿蜒的小径颠簸着行驶,平底车厢里装载着木材,就像食肉昆虫拖着猎物回巢一样。卡车向东驶往位于保护区以外的锯木厂,没有任何迹象显示有谁会挡住它的去路。

失地

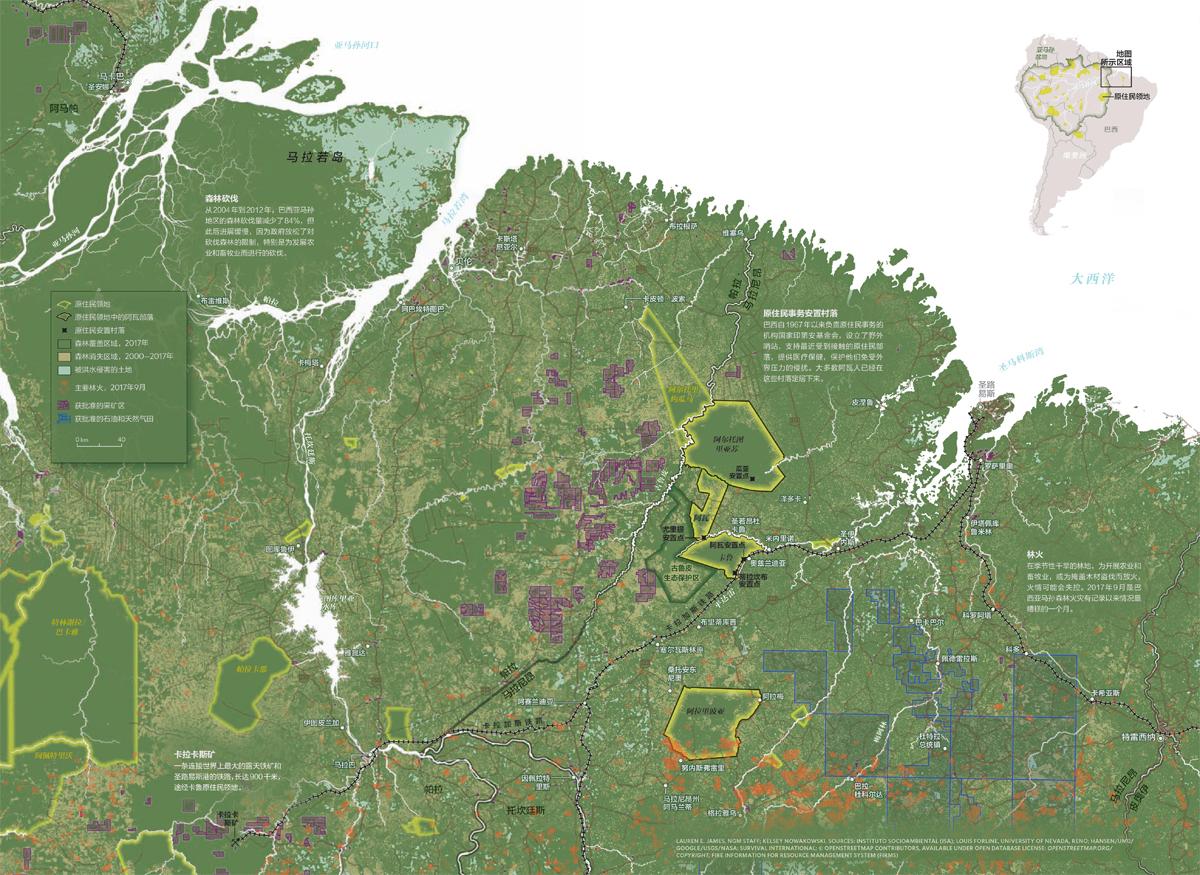

在亚马孙东部地区,最大的古老森林位于指定的原住民领土上。那里不准伐木,但砍伐木材的行为仍然屡禁不止,威胁着森林和最后一批与世隔绝的游牧阿瓦人等靠森林为生的原住民的社区。

秘鲁

舒里带着一把木弓和两根1.8米长的箭, 箭头上是刀片般锋利的竹子。

他大约60岁,紧锁的眉头暗示着丛林中生活的艰难。他在一座小丘顶上站住,转向我,撩起褪了色的红衬衫,露出肋骨下面一道15厘米长的疤痕。他平静地说: “麦斯可。”他指的是麦斯可—皮洛部落。他举起弓,好像要射箭,然后把手移到伤疤处,闭上眼睛,做鬼脸假装很疼。

舒里是马斯塔纳瓦人,这是居住在秘鲁和巴西边境偏远地区的几个部落之一。15年前,福音传教士来到库兰哈河,劝说他们离开森林。传教士们建了一个村庄,开垦了一片农田,从当地部落招募翻译,并在狩猎小道上留下礼物。最终,舒里和他的两个妻子和岳母听从了传教士的劝说。他部落中的其他人,也许有20个,选择和其他与世隔绝的部落——包括他们的死敌麦斯可—皮洛——一起留在森林里。

我们到达一片空地,埃莲娜——舒里妻子中较年轻的那位——从伪装得十分巧妙的棕榈树叶庇护所中出现。她穿着一件为英国阿森纳足球队打广告的红色球衣,那是驻扎在下游的文化部警卫送给她的礼物。她的脸上涂着靛蓝色的点子,颜料来自美洲格尼帕果。和舒里一样,她也戴着金属鼻饰,头顶剃成方济各会修士的样子。她对我们的译员西莉亚嚷着什么。“她饿了,还肚子痛,”西莉亚说 ,“她想要药片。”

我从2006年就认识了舒里和埃莲娜,那时我在下游的原住民社区开展保护和可持续发展项目。我亲眼看到他们如何不断地努力融入现代社会,得到的支持却少之又少。

这一次,摄影师查理·汉密尔顿·詹姆斯和我来到了库兰哈河,在秘鲁与巴西边境以南大约25千米,拍摄偏远部落以及坚持与世隔绝的那些人所面对的压力。我们离上普鲁斯国家公园不远,它与为与世隔绝部落建立的麦斯可—皮洛原住民保护区有重叠。公园占地近25,100平方千米,为秘鲁最大,与南面具有生物多样性的马努国家公园接壤。

传教士在2003年与马斯塔纳瓦部落中的一些人接触时,只有舒里、他的两个妻子和岳母选择结束在森林里与世隔绝的生活。他们与本地村民交换货物,并与本族20来名仍在四处迁徙的同胞保持着联系。

这一奇大无比的普鲁斯—马努景观是地球上最集中的与世隔绝的原住民的家园,也是像舒里这样的处于与外界接触早期阶段的几个群体的家园。尽管森林砍伐带来的威胁原因不同,包括伐木和筑路,但这个偏远和相对完整的地区与阿瓦人居住的巴西东部森林的急剧减少还是形成了鲜明对比。

“隔绝”一词是相对的:这些部落对周围的环境有敏锐的意识,而且除了最偏远的群体外,使用金属工具已经有几十年,因此与外界曾有过一些接触。许多人是一个多世纪前在橡胶繁荣时期,为逃避奴役和毁灭性流行病而逃往偏远河流源头的人的后代。随后与传教士、盗伐者、石油和天然气工人以及其他外来者的接触往往会导致更多的暴力和疾病。他们继续过着与世隔绝的生活其实是一个有意识的决定,在他们看来事关存亡。

近年来,尽管经历了这段艰难的历史,更多与世隔绝的人还是在冒险从森林深处走出来,开始与外界接触。他们在几条大河的岸边留下踪迹,闯进偏远的原住民村庄和保护区内的政府安置村落中偷拿东西的次数也有所增加。如何解释这种情况?对定居生活的好奇,或对制成品的渴求,最终压倒了部落成员对外来者的恐惧?抑或这些偷抢行动更可能是对侵害他们领地的外部威胁所做的反应?

最近开始与外界永久接触的一个部落是位于巴西边境恩维拉河上的擦帕那瓦人,也叫兹内恩人,距离舒里和埃莲娜的住所不到80千米。2014年6月,有五男两女进入辛帕提亚村,口称饥饿,讨要香蕉。后来,他们告诉人们最近发生的一次袭击,很可能是由毒贩发动的,他们部落中有许多人在袭击中丧生。好几年,毒贩鸠占鹊巢,把附近的一个政府哨站用作自己的基地。

像发生在辛帕提亚这样的情况凸显了政府需要考虑的重要问题,即在履行保护部落的道德责任的同时,如何尊重原住民的自决权。秘鲁和巴西一样,对与世隔绝的部落采取不接触政策。具体而言,是建立外来者不得入内的保护区,禁止随意进入这些区域,并时刻准备着在部落发起接触时及时回应。然而,接触过程可能会拖上好几年。政府应该在什么时候干预?不接触政策的批评者认为政府应该更加积极,主动与新发现的部落进行有控制的接触,以防止暴力和致命的流行病。每个人都同意的一件事是,如果秘鲁继续推进为采掘业开放更多森林的政策,接触事件就一定会增加。

与之相关,2018年1月,秘鲁国会通过了一项有争议的法律,宣布在亚马孙的偏远地区修建公路“享有优先地位,符合国家利益”。然而不到两个月后,交通部、文化部和环境部签署了一项反对这项法律的最高法令,闡明所有新修道路必须尊重与环境相关的法律、自然保护区、为与世隔绝部落划出的保留地。

各部的迅速反应表明,在几十年无视与世隔绝部落的权利,甚至怀疑这些部落的存在之后,秘鲁在如何平衡发展需求和对部落领土的保护上,已经有所进步。负责原住民事务的文化部建议为与世隔绝的部落建立五个新保留地,并正在为四个现有保留地制订有史以来的第一批保护计划。与此同时,由族裔间秘鲁雨林发展协会牵头的一个由多个原住民非政府组织组成的团体,正提议为与世隔绝的部落和初步发生接触的部落划出一个以普鲁斯—曼努景观为核心,面积近89,000平方千米的保护通道。

虽然该通道的大部分地区已经受到保护,但法律上对它的承认将巩固该地区的地位,促进新的立法和行之有效的保护措施的出台,也将提高国际社会对这一人间奇景的认识。前景似乎充满希望;此时我想起了舒里和埃琳娜,当我再次拜访他们时,他们大家庭中其余那些人是否仍会选择与世隔绝地生活在森林里?

秘鲁是否会利用这一势头,让世界上最后一些与世隔绝的部落最终得以把未来掌握在自己手中?