三维可视化技术在宁夏矿区地质勘探中的应用

2018-08-05陈静

陈 静

(四川中成煤田物探工程院有限公司,四川 成都 610000)

勘查区为宁东基地规划的大型配套供矿区中的重要井田,地理位置优越,区位优势明显,矿产资源丰富;地质任务是查明勘探区边界构造性质、产状及展布情况,查明勘探区内落差大于等于5m的断层及其产状;控制褶幅大于10m的褶曲;圈定矿层的变薄带和不可采区。

1 矿区地质

1.1 矿层

井田基岩全部为新生界地层所覆盖,为隐伏式矿田。根据钻孔揭露,井田地层自下而上发育有:中生界三叠系上统上田组(T3s);侏罗系中统延安组(J2y)、直罗组(J2z)、侏罗系上统安定组(J3a);新生界古近系渐新统清水营组(E3q)和第四系(Qh)。全区可采矿层9层:其中主要可采矿层有3-1、4-1、4-2、4-3、10、10下、18下矿层共7层。

1.2 深部矿层地质条件

根据理论分析:本区各矿层真密度平均在1.43~1.53g/cm3之间,视密度在1.28~1.34g/cm3之间,传播速度一般为2000m/s左右,与围岩(砂岩)的高密度(2.3~2.8g/cm3)和高传播速度(2300~3600m/s)之间有较大的波阻抗差异,具有形成能量强、连续性好的反射波的物理前提条件。各矿层与围岩波阻抗差异明显,3-1矿层、4矿层、10矿层和18矿层与围岩的波阻抗系数差异大,形成了能量强、可连续追踪的反射波T4、T10、T18,深层地震地条件为一般地区。

综合分析表、浅层级深层地质条件,该区属于地质条件一般地区。

2 数据采集方法

2.1 激发与接收因素

①激发因素:井深12m~16m,在测区西部低洼处井深12m以上,在测区东部及山丘地段单井井深16m;药量:2kg;②检波器组合方式:3串2并;③仪器因素:428XL数字仪器,采样率1ms;记录长度2s;前放增益12dB;记录格式SEG-D,进行野外数据采集;④工程测量:在已有控制点基础上,利用GPS动态实时差分技术(RTK)进行检波点和炮点放样。

2.2 观测系统

采用规则10线10炮束状观测系统,作为野外数据采集的基本观测方法。

CDP网格:10m×10m。

叠加次数:7×5=35次(纵向7次,横向5次)。

接收道数:56×10=560道。接收线数:10条。

接收道距:20m,接收线距:40m。

炮线距:20m,炮排距在炮线桩号600-2120之间为80m,炮线桩号2120-2720之间为60m。

纵向最大炮检距:620m。纵向最小炮检距:0m。

横向最大炮检距:270m。横向最小炮检距:10m。

最大非纵炮检距:676.24m。

测网布设:测区共布置东西方向线束21束。接收线110条,炮线210条;施工中以线束为单位进行,中点放炮,不对称接收,在大号布置32道,小号布置24道接收,每束线与上一束线重合5条线接收。

3 资料处理与解释

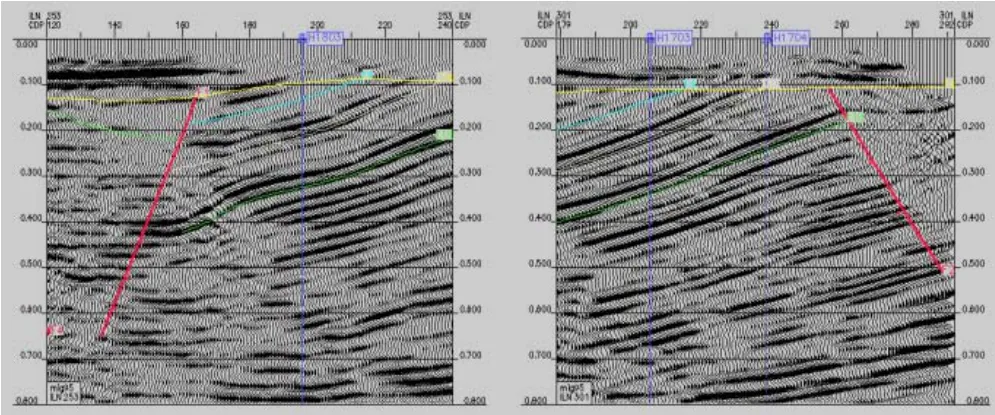

图1 矿区断层剖面显示图

根据试处理及有关参数的测试结果,按高信噪比、高分辨率要求,最终确定了三维资料的处理流程。做了精细的静校正、振幅补偿、叠前去噪、地表一致性预测反褶积、剩余静校正、采用高精度的速度分析,拾取准确的叠加速度,确保叠加效果;采用空变切除方法提高信噪比。处理方法正确、处理流程及参数选择合理,获得的三维数据体具有很高的信噪比和分辨率。

在10m×10m三维偏移数据体上,矿系地层构造成像清晰,利用SUN工作站解释系统的多参数、多种显示方式,由粗到细准确地确定了各矿层的构造形态、断层的性质及位置以及褶曲的构造形态、矿层露头都作出了可靠的解释。

4 主要地质成果

勘探区构造形态总体上为一向西倾伏的单斜构造,被边界断层切割后,小部分地段仍保留有西翼的部分,次一级的小褶曲镶嵌其上。

矿区地质勘探解释成果叙述如下:

①查明了断层24条,控制已有边界大断层3条,其中正断层8条,逆断层13条;控制了波幅大于10m的褶曲2个;②查明了主要可采矿层3-1矿层、4-3矿层、10矿层和18下矿层的起伏形态和埋藏深度;③对主要可采矿层的厚度变化进行了分析,编制了矿层厚度变化趋势图。圈定了矿层露头位置及矿层缺失范围、厚度变化趋势,解释了区内覆盖层的厚度变化情况。

5 结语

本次三维可视化技术通过T型排列的试验工作,全面的了解了全区有效波和干扰波发育情况,确定了适合本区的生产因素。经过严密地野外数据采集,取得了高质量、地质信息丰富的矿山原始资料 ;采用多手段、多方法的资料分析对比方法对资料进行了精细处理和全三维的资料解释,获得了丰富的地质信息,圆满完成了各项地质任务。