穆夏,19世纪的 “带货偶像”

2018-08-04毛予菲

毛予菲

走在布拉格老城的大街小巷,阿尔丰斯·穆夏的作品随处可见。他笔下的姑娘优雅恬静,被印在五彩缤纷的明信片、马克杯、邮票、日历上,成了最具布拉格“童话色彩”的旅游纪念品之一。如果想近距離欣赏这些迷人佳作,位于中央邮局旁的穆夏博物馆可以满足游客的心愿。这里由穆夏的孙子亲自经营,珍藏着大量的穆夏真迹。走进面积不大的博物馆,穿过明亮的大堂,正对面是两幅穆夏的早期作品《水果》和《花儿》,一侧的彩色琉璃窗上刻着穆夏笔下的标志性少女图案。

打“飞的”去布拉格参观穆夏博物馆实在成本太高,那么对喜欢穆夏的中国观众来说,5月18日在南京博物馆开展的“穆夏——欧洲新艺术运动瑰宝”展览则是个不可多得的机会。

“加班狗”的翻身仗

穆夏与塞尚、高更、梵高共同活跃于19世纪末至20世纪初——一个西方艺术的井喷时期。不过,比起后三者生前郁郁不得志,死后才享有盛名的颠沛坎坷,穆夏幸运得多,他在世时就已经备受世人欢迎了。

穆夏的人生以1894年为分水岭。这一年之前,他只是个时运不济的艺术青年,经历了一段画家“标配式”的人生磨难。

1860年,穆夏出生在奥地利摩洛维亚(今属捷克),1871年在布尔诺上学时,加入了圣彼得和圣保罗大教堂的唱诗班。这座建于18世纪的哥特式大教堂以高耸的尖拱和精美的巴洛克雕刻闻名捷克,这里也成了穆夏的艺术启蒙之地。19岁时,穆夏怀着对艺术的勃勃雄心游历了维也纳和慕尼黑,白天在剧院画布景,晚上去美术夜校上课。27岁那年,穆夏找到了一位资助人,他背起行囊,前往当时文艺青年眼中的“黄金之城”巴黎,学习绘画。

在巴黎这座艺术之都待了7年,穆夏一直没有闯出什么名堂,更糟糕的是,资助人也终止了对他的经济支持。穆夏断了财源,过得穷困潦倒,只能为一些杂志提供插图,画画广告,挣点生活费。不过机会总会留给一些时刻准备着的人。1894年12月圣诞节前夕,在巴黎一家印刷厂内,所有人都已经放假回家了,只有“加班狗”穆夏还在修改校样。这时,印刷厂的经理冲了进来,急着为红遍巴黎的大歌星莎拉·伯恩哈特寻找一位设计海报的人。这项任务落到了穆夏身上。他受宠若惊,同时牢牢把握住了机会,凭借海报《吉斯蒙达》一炮而红。

《吉斯蒙达》是伯恩哈特主演的一部歌剧,以中世纪的希腊为背景,讲述了女公爵吉斯蒙达与平民小伙的爱情故事。穆夏将这张海报设计成足有两米长、与真人等高的巨作。画中的女主角穿了一身拜占庭风格的华丽长袍,头戴粉色花冠,手执一束绿色棕榈叶,就像置身丛林中的仙子。自然唯美的风格,成了当时街头艳丽海报堆中的一股清流。第二年新年之际,巴黎的大街小巷贴满了这张女神图,全城人为之沉醉,甚至还有人跟踪贴海报的人并贿赂他们,只为求得一张拿回家。一夜之间,34岁的穆夏成名了。

伯恩哈特是个很懂包装的女演员,在《吉斯蒙达》海报引起轰动后,就直接与穆夏签了一份长达6年的合同。整整6年,穆夏用同样的手法为伯恩哈特制作了一系列海报。画中的女子都摇曳多姿,头发长而卷曲,四周繁花盛开,色彩轻快明艳,“穆夏风格”开始成为一种经典范式。在本次南京博物馆的展览中,以《吉斯蒙达》为首的系列海报就被摆放在显眼位置。

把平凡人画成女神

1896年,穆夏在巴黎赚到了人生中第一桶金后,趁热打铁创办了自己的工作室,创作主题仍然是少女。不过穆夏工作室的模特,不再是千姿百媚的大明星,而是一些普通女人。穆夏的创作过程也形成了自己的特点,他让模特们摆出或闭眼或托腮或抱膝的姿势,然后拍下照片,再以照片为基础,在画中对人物的服饰和头发进行整理,并添加上繁复的花卉装饰。

在那个没有美颜相机的年代,穆夏把平凡人画成女神。可是,在许多巴黎人眼中,穆夏本人却是个有点古怪的人物,他的办公室就像一个古董店、杂货铺、植物园,巴洛克式的抱枕座椅、造型感特别的植物盆栽无处不在。正是在这间神秘屋子里,穆夏找到了丰富的创作素材,以及源源不断的创作灵感。

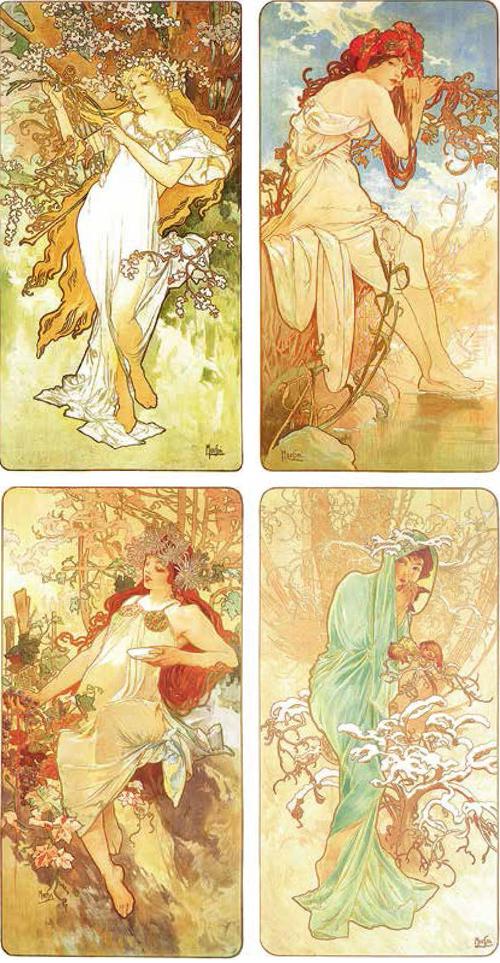

穆夏的另一系列代表作《四季》,也是在这间工作室完成的。在这4幅画作中,穆夏将少女与自然天衣无缝地结合在一起,选用不同季节的花卉植物作陪衬。在这一时间段,穆夏的创作进入成熟期,笔调驾轻就熟,画中少女玲珑曲致,面部表情更多了一些柔情和妩媚。在本次南京博物馆的展览中,和《四季》系列同时展出的,还有一些穆夏创作这组作品时拍摄的模特照片、极富线条感的素描手稿等。

连着几个系列作品的成功,让穆夏的名气传遍了巴黎的高档沙龙、画廊等社交场所,他成了巴黎艺术圈内众人瞩目的新星。或许是因为海报中唯美的女性形象能引起消费者强烈的购买欲望,广告商们也相中了穆夏。从香烟、饮料、肥皂到巧克力、饼干、名片、自行车,海报订单纷至沓来。但不管是什么产品,穆夏的设计都少不了婀娜多姿的女性形象,即使是在针对男性消费群体的香烟品牌Job的广告海报上,也有位年轻女子在一片烟雾之中神态悠然。

这种现实主义与浪漫主义相结合的海报风格,还被穆夏运用于雕塑珠宝、建筑设计、室内装饰等多个艺术领域。比如他给伯恩哈特设计了不少华丽的首饰,为巴黎珠宝商装饰门店,如今布拉格地标建筑圣维特教堂的一扇彩色琉璃窗户也出自穆夏之手,被称为“穆夏之窗”。

在巴黎的10多年里,穆夏出了名,赚了钱,修炼了画技,引领了时尚。他画什么都是爆款,成了名副其实的“带货偶像”。在学术领域,他也迎来了人生的巅峰时刻,应邀去美国纽约美术学院、芝加哥美术学院担任绘画讲师。1904年,穆夏乘船抵达纽约,几千人到码头欢迎这位“世界上最伟大的装饰艺术家”。

令人内心平静的美

如果说巴黎、纽约是穆夏的寻梦之都,那么布拉格则是他一直魂牵梦绕的地方。1908年,穆夏在美国听了一场由波士顿爱乐乐团演奏的《我的祖国》中的第二乐章《伏尔塔瓦河》(捷克的母亲河),在台下动情地哭了。那天,穆夏决定要回到他的故乡布拉格。

或许是因为在外游历多年思乡心切,或许是因为不满足于商业绘画领域的成功,回到故土的穆夏希望能创作出一些严肃的艺术作品。1911年,他在布拉格近郊兹比罗赫租下了一间画室,埋头17年,完成了伟大的“斯拉夫史诗”系列作品共20幅,讲述了斯拉夫民族的历史变迁。在创作期间,穆夏经历了第一次世界大战,他的画风大变。画中主角不再是千篇一律的青春少女,而是斯拉夫人的劳作日常,笔调也不再追求唯美,而是带着粗糙的质感。

具有深意的是,在这一系列气势磅礴的作品中,穆夏献出的最后一幅画作,仍是一张海报。1928年,在捷克斯洛伐克独立10周年的日子,“斯拉夫史诗”前19幅作品在布拉格宫大厅展出。为了这次首展,穆夏重操旧业,绘制了一张宣传海报。这一次,穆夏的女儿雅罗斯拉娃成了他的模特。在海报中,以雅罗斯拉娃为原型的少女身着波西米亚长裙,头戴白色花环,优雅地弹着竖琴。人们在这张海报中,似乎又找到了穆夏在巴黎时的绘画笔法。后来穆夏如此解读自己:“艺术创作是为了构建一座历史的桥梁,让曾经和过去更好地连接在一起。”

晚年躲在郊区潜心绘画的穆夏,与心爱的妻子玛丽(穆夏曾是玛丽的绘画老师,两人于1906年结婚),以及一儿一女生活在一起,过着宁静美好的日子。穆夏对创作充满热情,有时工作长达16个小时。晚上回到家以后,他会坐下来弹奏1小时的风琴,放松一下。创作“斯拉夫史诗”之余,穆夏还在乐此不疲地画着妻子和孩子,将他的爱都宣泄在了画笔之下。

1939年3月,德国入侵捷克斯洛伐克,年近八旬的穆夏被捕。经过审讯后,他被允许回家,却因此感染了肺炎,当年7月14日在布拉格去世。

在今人看来,穆夏最打动人的,还是他笔下的那些美貌少女。有人觉得,穆夏的风格似乎没什么内涵,一切美都流于表面,但更多人从穆夏的画作中,领悟到了他对美的感知和表达——是那般细腻而丰富。在捷克穆夏博物馆,一位游客对《环球人物》记者如此说道:“it's peaceful(他的画让人获得内心的平静)。”