苏州老城区房屋现状及其地震应急救援分析1

2018-08-04章熙海王冬辰吴珍云刘博雅

章熙海 王 琛 高 飞 王冬辰 吴珍云 刘博雅

苏州老城区房屋现状及其地震应急救援分析1

章熙海 王 琛 高 飞 王冬辰 吴珍云 刘博雅

(江苏省地震局,南京 210014)

苏州是我国最具代表性的历史文化名城之一,虽历经城市改造和时代变迁,但在老城区仍保留了相当数量的老旧民房,它们的抗震性能普遍较差,一旦遭遇破坏性地震,后果可能极为严重。本文结合苏州历史地震背景和对苏州老城区房屋现场调查的资料,主要以直管公房为研究对象,按其建筑结构类型进行抗震性能分析和讨论,结合老城区的街区特点,指出苏州老城区可能遭遇的地震灾害特点及应急救援方面的问题,并提出了一些对策和建议。希望通过对苏州老城区地震灾害及应急救援问题的探讨,引起各地对历史文化名城防震减灾及古迹保护的重视。

苏州 老城区 房屋 地震应急救援

引言

苏州地处我国东部,紧邻上海,是我国经济最发达的地区之一。苏州人口众多,截至2016年年末,全市人口1375万,其中,户籍人口约678.2万,流动人口约697.6万(苏州广电总台,2017)。苏州历史悠久,1982年入选国务院确定的第一批24个国家历史文化名城之列,也是改革开放初全国唯一全面保护的古城(沈伟东,2008)。因此,苏州老城区仍保留着相当数量、有着百余年历史(甚至更久远)的古代建筑,许多街区传统式样的低矮房屋多、密度高,这些房屋大多属砖木结构,缺少足够的抗震措施,建造年代久远且失修。一旦苏州或周边地区发生破坏性地震,老城区将很有可能发生严重破坏和次生灾害。所以,苏州的地震应急救援问题值得注意。

本文主要针对苏州老城区直管公房现状,讨论老城区今后可能出现的地震灾害及应急救援问题。具体简述了苏州地区地震构造背景和历史地震情况,对比分析了直管公房和私房2类房屋4种结构类型建筑面积的占比,结合现场调查资料对不同结构类型直管公房的抗震性能进行了分析。最后,从地震灾情形势、不利于避震疏散的街巷现状、次生灾害隐患、居民防震避震能力、旅游城市相关特点及地方基层机构设置等方面探讨了苏州老城区面临的地震灾害特点及应急救援问题。

1 苏州老城区概况

苏州地处长江三角洲中部,东依上海,南接浙江,西抱太湖,北据长江。全市地势低平,平均海拔约4m,平原占其总面积的54.8%,丘陵占2.7%。境内河流纵横,湖泊众多,太湖水面绝大多数在苏州境内,全市水域占总面积的42.5%。苏州属亚热带季风海洋性气候,四季分明,气候温和,雨量充沛。苏州交通便利,多条高速公路纵横交错,京沪高铁、沪宁城际、京沪铁路皆穿境而过,周边有上海浦东机场、虹桥机场及无锡硕放机场,同时京杭大运河贯穿苏州。

苏州建城历史久远,最早可追溯到公元前514年,但苏州城历经战火,多次遭毁。1986年,国务院批复苏州总体规划时明确了“全面保护古城风貌,积极建设新区”的方针,苏州市政府也相继出台了一系列保护古城的强制性规定,老城区古老建筑才得以保存。现今苏州老城区古建筑,多为清代遗存,距今大约100—200年历史。

苏州护城河以内的老城区,面积14.2km2,分别隶属苏州市姑苏区(苏州国家历史文化名城保护区)的桃花坞、平江、观前、沧浪和双塔5个街道(依据苏州市姑苏区2016年区划,下同)。据江苏省民政厅2016年统计资料,5个街道户籍人口约23.8万人,另有常住流动人口近8万人,总计人口约31.8万,因此,老城区的人口密度大于2万人/km2。

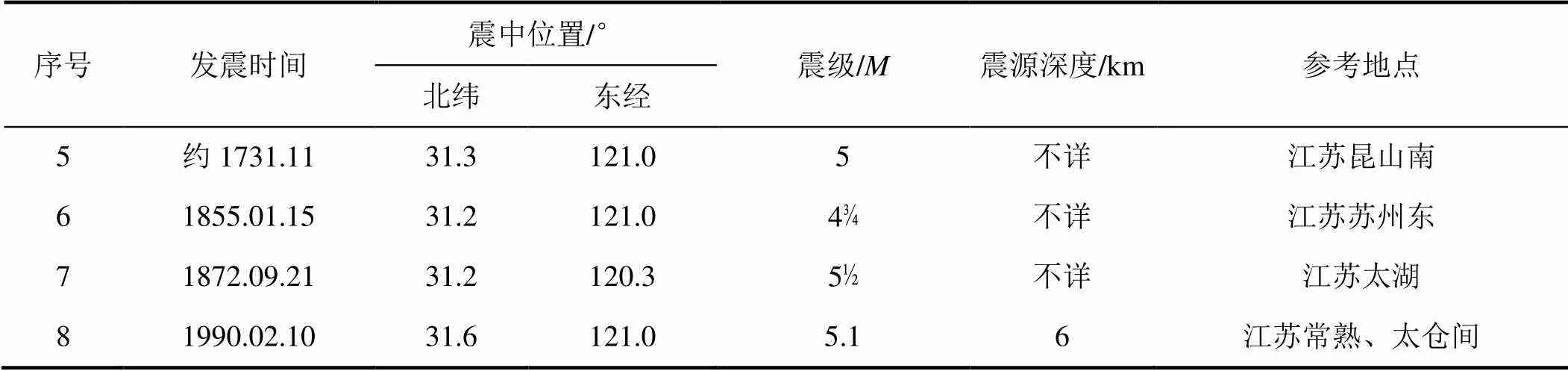

2 构造背景及历史地震

苏州位于我国下扬子断块,华北地震区长江下游-黄海地震带,属中强地震活动区。苏州地区主要断裂包括北东向湖州-苏州断裂、昆山-嘉定断裂、吴江-千灯断裂,以及北西向的苏锡常断裂和浦庄-八坼断裂(图1),它们的最新活动年代基本为第四纪。

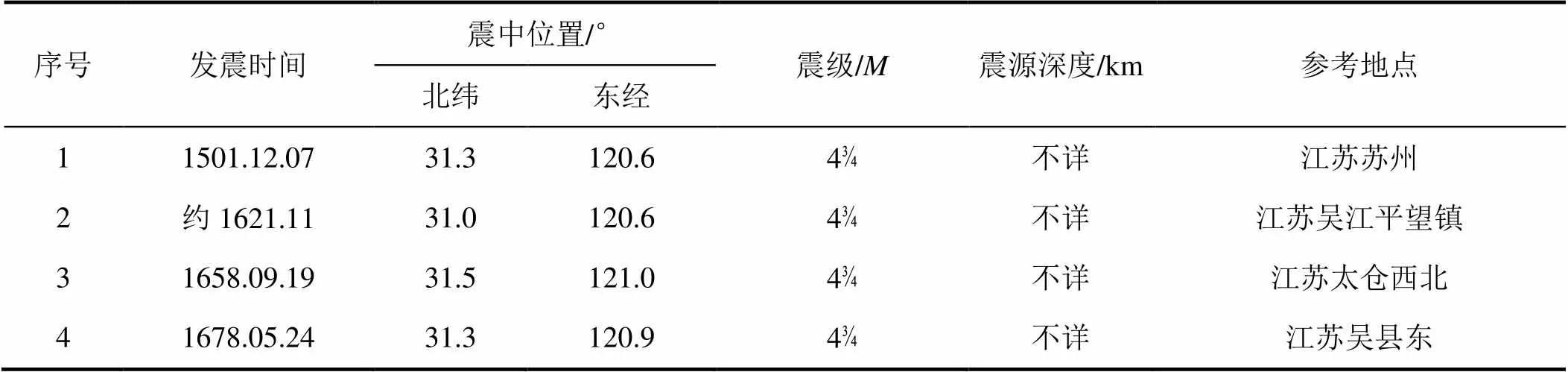

苏州地区较早年代就有地震记录。早在三国时期(公元225年,吴大帝黄武四年),苏州的地震记载:“吴郡,是岁,地连震”(江苏省地震局等,1980)。近500年以来,苏州地区共发生4¾级及以上地震8次(表1),其中5级以上破坏性地震3次。1501年4¾级地震,震中烈度达Ⅵ度,据崇祯《吴县志》卷十一记载:“地大震,屋宇动摇,人立者数起数仆”。距今最近的一次破坏性地震是1990年2月10日常熟-太仓5.1级地震,该地震共造成2死,24伤,经济损失约在1.05—1.63亿元(江苏省地震局现场震害评估组,1990)。历史上,苏州外围地震对本地区也有影响,年代较近的有,1984年南黄海6.2级地震,不少城乡群众弃家而出,苏州大学还出现个别学生跳楼现象;1979年溧阳6级地震,本地房屋摇晃,门窗响动,室内人员纷纷外逃(张邦柱等,1989)。

表1 苏州地区近500年历史地震

续表

图1 苏州地区主要断裂分布图

从历史地震资料分析,不排除今后苏州及周边地区发生5级左右地震的可能性。这种级别的地震有可能造成个别人员伤亡,特别是苏州老城区由于人口密集、疏散通道狭窄、本地居民经历地震少等原因,地震时,会导致较严重的次生灾害及震害加重现象。

3 老城区房屋建筑

苏州市人民政府为保护苏州古城风貌,做好城市规划工作,分别于2003年颁布《苏州市城市规划若干强制性内容的暂行规定》、2013年颁布《苏州市城乡规划若干强制性内容的规定》,对包括苏州古城—护城河以内所有新建、新增建筑的种类、规模、用途、位置、式样、色彩、高度等都有明确的限制性内容。特别是建筑物高度强制规定不得超过24m,也就是当地的一般说法:苏州老城区内最高的建筑是重建于宋代的北寺塔,其它的建筑都不能超过北寺塔。

受上述相关规定等因素的影响,近10多年来苏州老城区范围内的新增建筑数量很少,老城区房屋基本为2000年之前建造。与全国各地相似,苏州市房屋管理部门对于当地房屋信息的掌握只限于两类:新建或交易私房和直管公房。所谓新建或交易私房(以下简称私房)是指由私人自行建造或通过房产买卖交易过户而进行过登记的私有房屋;所谓直管公房就是指由国家各级房地产管理部门管理的国有房产,还包括计划经济时代国有和大集体企事业单位自建的福利房。笔者从苏州市相关部门获得了老城区这两类房屋的部分数据。

房屋的抗震性能主要取决于其结构类型。依据国家标准《房产测量规范第1单元:房产测量规定(GB/T 17986.1—2000)》以及本地房屋现状,苏州房屋按结构基本可分为钢筋混凝土结构、混合结构、砖木结构和其他结构4类,相对而言,砖木结构房屋最不利于抗震。从图2可以看出,苏州市私房砖木结构的比例不算高,占11.37%;但直管公房中砖木结构的比例却高达71.68%。而且,由于历史渊源、产权与实际住户分离等原因,直管公房的质量现状更糟糕。将直管公房按用途(住宅、商业、综合、工厂仓储和廉租房)进行分类(见图3),其中,用于住宅的面积比例最高,为85.27%。另据官方估计,截至2014年底,苏州城区用于居住的直管公房面积达182万平方米,涉及3.5万户居民(苏州发布,2014)。据笔者从遥感影像上判读,苏州老城区老旧房屋主要分布在老城区的北部和西南角,即干将路以北的平江路和桃花坞一带,以及人民路以西、干将西路以南的一些街巷。为全面、具体地了解这些住宅型直管公房的现状,且从地震应急救援需求出发,笔者在苏州老城区按东、西、南、北4个方位,根据结构类型和建筑年代,选取了有代表性的房屋,进行入户调查。调查内容主要包括:房屋结构类型、建造年代、建筑面积、房屋高度、屋盖形式、墙体砌筑材料及方式、应急疏散通道最窄处宽度、与通车道路距离、与最近消防栓距离、水电气管线现状以及住户人员信息等。对抗震性能强的钢筋混凝土结构住宅未进行实地调查,本文仅作简单表述。

图2 苏州老城区不同结构类型的私房与直管公房的面积占比

(1)钢筋混凝土结构。这类结构类型房屋的主要承重构件采用钢筋混凝土材料建造,房屋整体抗震性能好。但这类房屋在老城区的数量较少,各街道比例均低于5%。对该类房屋,未进行入户调查。

图3 苏州老城区不同用途的直管公房房屋面积占比

(2)混合结构。这类房屋承重的主要构件采用钢筋混凝土和砖建造,一般为6层左右的楼房(图4)。因大多建于20世纪70、80年代,房屋墙体多数采用当时使用率高但强度较低的煤灰砖砌筑,各楼层间楼板多采用水泥预制板(非现浇筑),这种房屋抗震性能一般。该类房屋面积占比在各街道约为10%—37%不等,且房屋多分布在相对集中的各住宅小区内。

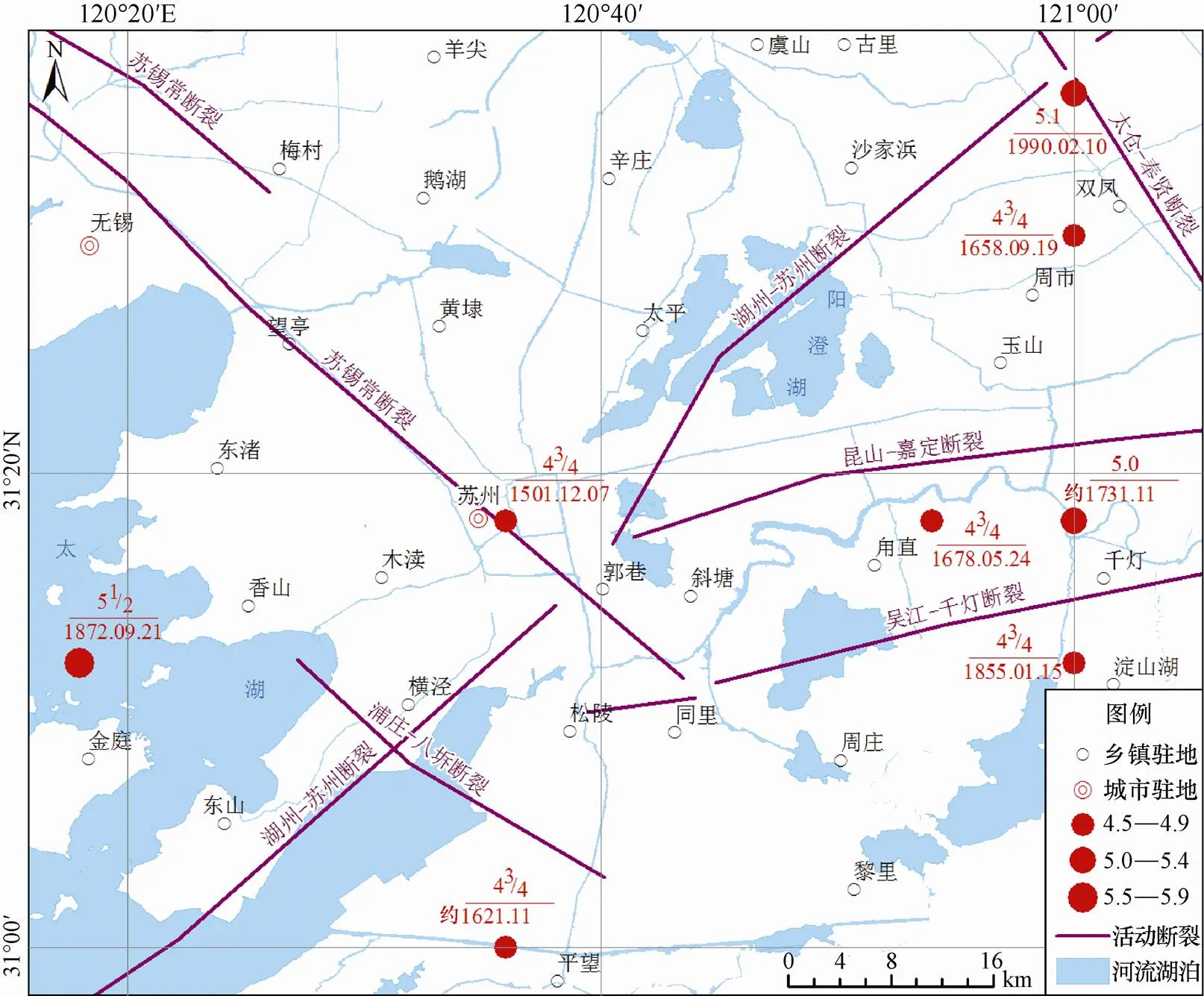

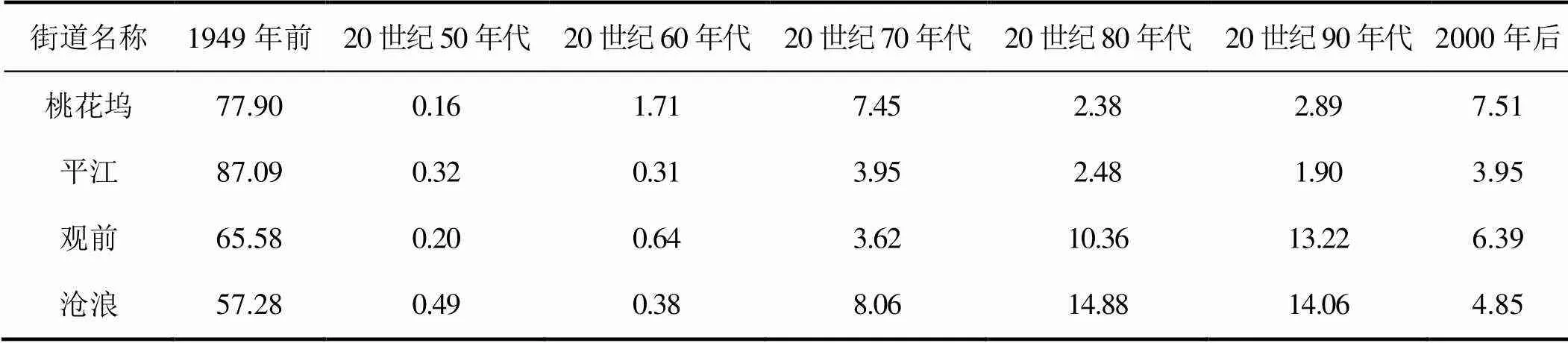

(3)砖木结构。这类房屋基本为1—2层民用住宅(图5),其承重构件主要采用砖与木材建造,即屋顶木梁基本由内墙中的木柱和外墙(无木柱砖墙)共同支撑。建造年代大多在1949年前至1960年代,外墙墙体多为采用砖平、侧交替砌筑的空斗墙,现场调查发现多数墙体砖块已经酥软,木屋架年久失修,这种房屋抗震性能很差。该类型房屋面积在老城区比例最高,约占60%以上,特别是平江街道,比例近90%。

图4 混合结构房屋典型照片

(4)其他结构。这种结构类型的房屋基本为建造时间早,但保存较好的木结构房屋(图6),多为过去当地名人富户的旧居,有走廊、天井,屋顶铺砖挂瓦,墙、门、窗及楼板基本采用木质材料建造。这类房屋整体性好,抗震能力较好,一般已被当地政府列入控制保护对象。但该类房屋数量少,比例极低,各街道面积占比均不足1%。从具体用途看,作为一般民居的极少,大多是作为公园、酒店等对外开放的公共场所。

图5 砖木结构房屋外观及内墙支撑木柱

图6 其他结构房屋典型照片

综合苏州市房管部门资料和现场调查结果,在苏州老城区直管公房中,按结构类型,各街道抗震性能差的砖木结构比例均最高,抗震性能好的钢筋混凝土结构和其他结构比例均最低。按位置分布,平江和桃花坞两街道(老城区北部地区)的砖木结构房屋较其它街道明显偏高(表2),也就是说,抗震性能差的房屋主要集中在老城区的北部。

表2 苏州老城区部分街道各结构类型直管公房面积占比(%)

4 老城区地震灾害特点及应急救援问题

(1)苏州或周边地区一旦发生中强地震(甚至低震级地震),老城区不排除出现房屋破坏、人员伤亡等灾情。苏州作为旅游型城市,老城区与云南丽江大研古镇有许多相似之处:老旧房屋数量多、砖木结构比例高、平时外地旅游人数众多。1996年2月3日云南丽江7.0级地震中,丽江大研镇死亡77人,砖木结构房屋遭受破坏最严重(杨玉成等,1996)。而1990年2月10日常熟-太仓5.1级地震(震中距离苏州老城区约50km)也造成了26人死伤和约10万余间房屋损坏(江苏省地震局震害调查组,1990)。单从尚有3.5万住户的直管公房来看,其房屋结构类型多以砖木结构为主,且大部分房屋建造年代久远(表3),相当大比例房屋的建设年代是1949年前,据苏州市房产管理人员介绍,这些老旧房子又多采用空斗墙砌筑。常熟-太仓5.1级地震震害实践说明,空斗墙抗剪强度只相当于实砌墙的一半(冯守礼,1991)。此外,直管公房中还有相当比例建于20世纪80、90年代的房屋,它们的施工质量普遍较差(华商报,2014)。而苏州地区历史最大震级地震约为5½级地震,若该等级地震发生在现今经济发达的苏州,完全有可能在老城区造成人员伤亡和较大的灾害损失。综合震级及老城区房屋、街道特点,并参考其它地区历史震例,可以认为,这样级别的地震一般不会造成大规模人员死亡,但受伤人数预计较多。

表3 苏州老城区部分街道直管公房各建造年代占比表(%)

(2)由于房屋密集,街道狭窄,供居民出入的巷子深长且窄小,各种不利震时逃生、疏散的因素也将加重地震灾害。以本地发生5级左右地震、地震烈度约Ⅵ—Ⅶ度来考虑,老城区基本不会出现大量房屋倒塌的问题,所以,最大的危害可能是由于人员疏散不当导致拥堵造成的二次伤害。苏州老城区街道具有所有老街道的通病:房屋密度高,巷子深长且狭窄。以平江街道为例,全街道面积2.48km2,共聚集约1.9万家住户。老城区很多街巷长度在数十米甚至百余米不等,而且作为巷内数十户居民出入的唯一通道极其狭窄。图7为本次现场调查的28户居民各自从房屋出口到汽车行驶道路(可以理解为是这些居民的应急疏散通道)的最窄处宽度数据。只有7户出入通道的宽度大于1m,通道宽度在1m及以下的户数达75%。而且,大部分设有屋顶的巷弄因缺乏足够的照明设施,即使在白天也较为昏暗,极不利于紧急情况下的人员疏散。另一方面,居住在巷内老房子的人群又以留恋旧居和生活习惯传统的老人比例高,自救互救能力较差(章熙海,2017),所有这些因素都会加重灾害损失。另外,在人员疏散方面,虽然5级左右地震不会造成大量房屋破坏,但不排除居民因担心余震不敢立即返回室内的情况,所以,对临时疏散场所或安置点仍有一定的需求。但据苏州市地震工作者介绍,老城区的应急疏散场地数量很少,只有苏州公园、桂花公园及沿护城河的一些公园、绿地,总面积偏小,震时难以满足大量市民的临时安置要求。

图7 部分住户应急疏散通道最窄处宽度

(3)老城区地震次生灾害隐患大(特别是火灾隐患),且救援困难,应引起重视。苏州老城区的砖木结构和木框架结构房屋比例高,一旦遭遇地震,由于居民用火及电线老化等原因,极易引发火灾。1923年日本关东7.9级大地震,大量的木制房屋导致火灾灾害的扩大,地震中90%的死亡人员因火灾丧生(卢振恒等,2002)。1995年日本神户7.2级地震中,已查明起因的火灾,主要是由于使用电器及煤气泄漏造成的(侯遵泽等,2004)。笔者对平江路丁香巷人民里进行了现场调查,该巷巷深100多米,巷内居民唯一的外出通道最窄处仅1米宽,巷道墙壁上方私拉乱接了各类老旧线缆(图8)。该里弄1960年代曾有住户70多家,目前住户仍有40—50家、近200人,基本为本地老人和外来流动人口。巷内老房子多采用木制楼板和隔墙,居民厨房大部分使用罐装煤气。2016年10月4日,由于住户用火疏忽,导致该巷内一栋已有百年历史的“状元故居”潘宅发生火灾被毁(钟升,2016)。当时,因巷深道窄,消防车辆无法进入,火势无法控制,直至整栋房屋烧毁。所以,苏州老城区在遭遇地震时,特别在生火做饭时间,极易引发火灾,而且因为救援困难,更会加重灾情。

图8 人民里近100米深的窄巷及巷内杂乱的线缆

(4)老城区住户的防震避震知识匮乏、意识淡薄、防灾能力不强,极不利于震后逃生自救,有可能加重灾害。目前,在苏州老城区的老旧房屋中主要生活着2类人群:本地老人、外来务工人员及其家庭成员。苏州本地家庭基本都已购买新房,但观念传统的老人习惯原有的生活模式,眷念多年居住的老宅以及旧街坊邻居,不愿跟随子女搬迁到新房居住,仍留在老宅中。他们对于防震减灾知识的接受能力非常有限。其次,外来务工人员由于户籍管理等原因,很难纳入当地防震减灾工作范围。在当地政府组织的防震减灾宣传教育本已不足的现状下,老旧小区的民众就更难接受到地震科普知识宣传、教育、培训或演练的机会,他们的防震减灾知识更加缺乏。此外,由于当地地震偏少,普通民众缺少真实地震的经历,也极不利于地震应急救援工作的开展。

(5)2017年8月8日四川九寨沟发生的7.0级地震,造成25人死亡、6人失踪和525人受伤,其中绝大多数是外地游客。政府为了核实上述伤亡人员信息,花费了相当的资源和时间。同样,由于来苏州打工和旅游的流动人口众多,震后灾情信息难以准确掌握,这将增加应急救援的难度;因境外游客较多,还可能会导致涉外问题。苏州作为全球闻名的国际旅游型城市,每年接待众多国内外游客。据《2017年苏州市国民经济和社会发展统计公报》等,苏州市2017年全年接待入境过夜游客172.57万人次,接待国内游客12092万人次(苏州日报,2018),平均每天约有33.1万外地游客在苏州,国庆期间更能达到日均约86万人(苏州市旅游局,2017),其中,相当数量的游客是集中老城区游览。一旦发生地震,政府救灾的压力巨大,特别是准确掌握受灾人员信息将变得极为困难,当有境外游客出现伤亡时,更增加了地震应急救援工作的难度。

(6)基层地震机构不健全,专职地震工作人员缺乏,影响日常地震应急工作的正常开展以及震后应急救援的效率。根据苏州市机构编制设置,苏州市及其下辖区(市)地震部门不独立挂牌,全部挂靠在同级住房与城市建设局。以姑苏区为例,区地震局挂靠区住房与城市建设局,该区日常地震事务管理工作仅由区住建局一名工作人员兼职代管。姑苏区平时则无力开展地震科普、宣传及演练工作,只能跟随苏州市住房与城乡建设局(地震局)在小学、社区开展少量活动,因此难以应对震后灾民安置和社会舆情引导的重大任务。

5 结论

(1)苏州老城区直管公房中砖木结构且建造时间久的房屋比例高,这类房屋抗震性能差,极不利于当地的地震应急救援工作,这一问题应引起政府有关部门重视并逐步解决。从抗震角度看,虽然我国城市房屋抗震性能总体强于农村房屋(章熙海等,2015),但苏州老城区的房屋质量应该不如苏州当地农村的一般房屋。对于苏州200多万平方米的直管公房,住建部门2016年大约只解危修缮了2万多平方米,而且政府组织的这种维修,也是在不改变房屋外形尺寸和房屋结构条件下的“原样原修”。所以,这种问题在苏州老城区将长期存在,应该引起社会和政府关注。

(2)加强流动人口管理和信息共享服务。苏州作为我国经济发达的地区,每年吸引大量的外来人口就业、生活,老城区内就居住了许多外来人员。加强对这些人员的管理,包括对外来人员信息的准确掌握,将外来人员纳入本地社会福利、防震减灾宣传教育等工作中,将是社会发展的大势所趋,必将有利于防震减灾工作的开展。同时,苏州作为国际旅游城市,每天有大量的外地游客光顾,旅游、交通服务部门对这些人员信息的实时掌握,并以适当的方式共享将十分有利于震后应急救援工作的开展。

(3)苏州与外界联系的交通比较发达,震后救援物资调运应该比较方便,但因老城区内街道狭窄,低矮、老旧房屋数量多,加上护城河环绕老城,不利于物资运输和大型机械开展救援工作。所以,对老城区的地震应急救援宜多采用小型、轻便的交通工具和救援器材,由于城区道路狭窄,救援车辆难以进入,部分重伤员的救治和疏散,可能需要依靠直升机。同时,鉴于老城区木制房屋多,震后应特别注重调集救火力量和器械。

(4)加强组织机构建设,增强防震减灾宣传等基础性工作。做好地震应急救援工作,很大因素决定于平时的应急准备,如宣传教育、预案编制落实、避难场所建设、应急物资准备、灾情速报队伍建设等,这些工作都需要地震部门平时做好、做扎实。这样对相关部门的机构建设、人员配备就有相应的要求,苏州市在地震机构设置和人员配备方面尚有待改进和提高。

(5)我国历史文化名城众多,如丽江古城、西安古城、平遥古城、福州三坊七巷等,它们虽经历着日新月异的快速发展和城市改造,但仍将长期保留着许多古迹、建筑、街区。一旦遭遇破坏性地震,都将面临与苏州老城区相似的震害特点及应急救援问题。所以,苏州老城区面临的地震方面问题,既具有普遍性,也具有长期性,值得深入研究。

冯守仁,1991.常熟—太仓地震中空斗墙房屋的震害及今后建房的若干建议.工程抗震,(1):38—40.

侯遵泽,赵志新,徐纪人等,2004.现代城市地震火灾特征及消防减灾对策.武警学院学报,20(2):24—26.

华商报,2014.专家:上世纪80、90年代建筑施工混乱质量不好.(2014-04-19). http://news.sohu.com/20140419/ n398484879.shtml.

江苏省地震局,江苏省地震史料工作小组,1980.江苏地震历史资料汇编.南京:江苏省地震局.

江苏省地震局现场震害评估组,1990.常熟—太仓地震震害评估和经济损失分析.地震学刊,(4):70—77.

江苏省地震局震害调查组,1990.常熟—太仓5.1级地震农村住宅的震害总结.地震学刊,(4):78—81.

卢振恒,董亭,2002.以火灾闻名于世的大地震.防灾博览,(1):28—29.

沈伟东,2008.苏州:改革开放初唯一被列为全面保护的古城.(2008-07-03). http://cpc.people.com.cn/GB/ 85037/85039/7463892.html.

苏州发布,2014.明年起苏州将上调城区直管公房的租金标准.(2014-11-26). http://suzhou.bendibao.com/news/ 20141126/48970.shtm.

苏州广电总台,2017.截止2016年12月底苏州全市实有人口1375万.(2017-01-11). http://bendi.news.163.com/ jiangsu/17/0111/09/CAG50QE704248E8R.html.

苏州日报,2018.2017年苏州市国民经济和社会发展统计公报.(2018-01-10). http://news.2500sz.com/doc/ 2018/01/10/213660.shtml?_t=t.

苏州市旅游局,2017.2017年国庆长假苏州旅游“成绩单”.(2017-10-10). http://www.sztravel.gov.cn/ news-detail.aspx?id=2017101010443979.

杨玉成,袁一凡,郭恩栋等,1996.1996年2月3日云南丽江7.0级地震丽江县城震害统计和损失评估.地震工程与工程振动,16(1):19—29.

张邦柱,沈自励,1989.浅谈苏州地区地质构造与历史地震.铁道师范学报(自然科学版),(1):23—26.

章熙海,朱庆和,万群等,2015.地震应急救援中的城乡差异问题.灾害学,30(3):156—160,182.

章熙海,万群,吴珍云等,2017.地震应急救援能力城乡差异性评价指标研究.灾害学,32(3):164—170.

钟升,2016.苏州“雨巷”遭遇火灾百年老宅被焚毁.(2016-10-09). http://www.js.chinanews.com/news/ 2016/1009/162725.html.

The Present Situation of Buildings in the Old Town of Suzhou and Its Related Earthquake Emergency Rescue

Zhang Xihai, Wang Chen, Gao Fei, Wang Dongchen, Wu Zhenyun and Liu Boya

(Jiangsu Earthquake Agency, Nanjing 210014, China)

Suzhou is one of the famous historical and cultural cities in China. Although it has undergone the urban transformation and the changes of the times, there are still a considerable number of old houses in the old town, and their seismic performance is generally poor. Once the destructive earthquake is encountered, the consequences may be extremely serious. According to the historical earthquake background of Suzhou and site investigation (mainly for public houses) in old town, we analyzed and discussed the seismic performance of buildings with different structure types. Considering the characteristics of the old town, there may be some problems when encounter the earthquake disaster or the circumstances of emergency rescue. Therefore, we put forward some countermeasures and suggestions. It is hoped that the study of earthquake disaster and emergency rescue in the old town of Suzhou will attract attention to earthquake prevention, disaster reduction and historic site protection in historical and cultural cities.

Suzhou; Old town; Houses; Earthquake emergency rescue

章熙海,王琛,高飞,王冬辰,吴珍云,刘博雅,2018.苏州老城区房屋现状及其地震应急救援分析.震灾防御技术,13(2): 460—470.

10.11899/zzfy20180220

地震科技星火计划项目(XH16013)

2017-09-29

章熙海,男,生于1968年。高级工程师。研究方向:地震应急、信息网络。E-mail:Lkk126@126.com