人之所以异于人工智能者几希

2018-08-03讲者秋风山东大学儒学高等研究院教授弘道书院院长

讲者_秋风 山东大学儒学高等研究院教授,弘道书院院长

人工智能观念之西方背景

如今这个时代,读圣人书,还是要跟西方经典对读,我们毕竟生活在一个新的天下,不能不去理解他人是如何思考的,由此才能更好地推明圣人之道。

为此,简单回顾一下“人工智能”这个词的西方文化脉络。人工智能由“人工”和“智能”两个词汇集而成,有极为深厚的西方文化意味。不管在基督教中,还是在古希腊哲学以及近世哲学中,人工和智能这两个词都是关键词。

首先是人工这个词。

翻开《创世记》,马上就可以看到一系列制造的工作,是所谓神工,神造日月星辰、天地万物,到第六天又造人,是create或者make,创造或制造,这是神最重要的工作。当然,因为神是照着自己的形象造人的,所以被神所造的人,一定是以制造作为自己最重要的人生使命的,这是西方“人工”观念的重要渊源。

另一边,古希腊哲学也非常重视人工。读《理想国》,在苏格拉底、柏拉图的论述中,人之为人最根本的品质在于他有一种“技艺”,每个人都有一个技艺。这个论述在其对话里反复出现,柏拉图最喜欢举的例

柏拉图《理想国》中认为,人之为人最根本的品质在于他有一种“技艺”

历史就是人不断为自己制造人工物持续不断的过程。

子,就是工匠或者画匠之类,都是有某种人工、制造的技艺的人。在苏格拉底以言词构想城邦时,有一个基本预设,“一人一技”,一个人有一个技艺。正是因为一个人只有一个技艺,所以他无法存活,他必须和其他人合作,由此就有了建立城邦的必要。技艺,人的制造能力,跟城邦的构建和运作之间有非常紧密的关系。

总结上面两个源头可见,在西方文明中,在西方人心目中,制造,也就是人工,是人之为人最重要的一种能力。

然后再看智能这个词。

智能同西方思想中反复出现的“理智”这个词紧密相关。无论是基督教神学,还是在古希腊以及一脉相承今天的西方哲学,理智这个词也是一个关键词。

当这两个词结合在一起,人用理智来制造人工的制造物,西方人认为这样的世界才能让人趋向完美。我们生活得自然世界,它是注定不完美的。人必须进行认识的活动,即借助理智认知真理。再依据真理,给自己制造一个人工的世界。

历史就是人不断为自己制造人工物持续不断的过程。

人工物可以有很多种类,可以是物质的器物,包括机器;也可以是制度,政治制度、伦理规则、道德等等。西方人认为,这些都需要通过人工来制造。黑格尔、福山所提出的历史终结论,跟人工智能是同一个理路,也是认为,我们必须借助理智来掌握政治的真理,再运用这个真理构造一个人造的政治的世界,设计一套政体。在这样的政体中,人就可以进入绝对自由的状态,这个时候,历史就终结了。

弗朗西斯·福山提出的历史终结论已然崩塌

经济学也是在如此,用人类的理智认识经济世界运作的真理,再用这个真理构造一个完美的经济体系,有可能是计划经济,也可能是市场经济,不管怎么样,由此,人进入一个人造的经济世界里。在这个人造的世界里,可以实现绝对普遍的均衡,由此,经济的历史也就终结了,因为达到了完美状态。

可见,迷信人工、迷信智能,是西方人的共同思路。历史上,西方人提出过很多借助人工智能终结历史的设想。就发生顺序而言,在福山历史终结论崩塌之后,西方人转向了人工智能。有很多人幻想,人工智能将终结人的历史,这与柏拉图、黑格尔、福山的想法是一脉相承的。

当下围绕人工智能的诸多思考,都是西方这种神学和哲学的一种最新表达。但问题是,这样的表达是否令人信服,是否比较准确地描述了正在发生的事情,其中是否有一些幻觉或者无端的恐惧。

但如果站在中国文化的角度,是不是也可以有另外一套论说,由此产生另外一种情绪,甚至可以形成一条新的技术发展路线以及由人工智能所塑造未来的世界。

张载《西铭》第一句话讲“乾称父,坤称母”。中国人透过父母理解天地,反过来,透过天地理解父母。

中国文化关于人的观念

讨论这个问题最终必归结到其根本,人和人工智能之间的区别究竟是什么?换一个角度就是,人之为人的理据何在?最后从中国文化的角度来说,“天地之性,人为贵”,我们要思考的问题是怎么让人的生活更美好。

中国思想的起点,跟西方最根本的不同就在于,确认人获得生命是通过生这一过程。《创世纪》一开始就说神造人,所以他们相信人工智能可以造出像人一样的东西。但中国人认为,天生人,这是透过父母生人进行的。张横渠《西铭》第一句话就讲“乾称父,坤称母”,乾坤与父母是一而二、二而一的。中国人透过父母理解天地,反过来,透过天地理解父母。天地、父母两者之结合、孕育然后生育,而有了每一个人的生命。

这是中国人最根本、最关键的人认知,也是太正常不过、最为普遍的事实。然而令人奇怪的是,在西方思想中,几乎无人触及这一事实。相反,其主流思想刻意否定这一事实。最典型的就是两段论述,一个在《理想国》中,所谓“高贵的谎言”,苏格拉底就说了,这是一个谎言,但是很高贵。这个谎言就是,要告诉城邦的守卫者,他们不是其父母所生,他们是从大地里长出来的。与此类似,霍布斯在《论公民》中,差不多重复了这个高贵的谎言。他也说,人像蘑菇一样从地里面冒出来。《创世记》更是一开始就讲神造人。可见,西方两个最重要的思想文化源泉都刻意否定父母生人,人因为生而有其生命这一最基本的事实。

肯定“生”还是否定“生”,这是中西思想的分岔点,也是中西文化、中西文明的分岔点,由此,中国人形成了一整套与西方人完全不同的观念。

《孝经》讲,“爱亲者不敢恶于人,敬亲者不敢慢于人”。父母是我们的双亲,中国人来到世上就在亲人的怀抱中。父母亲孩子,孩子亦亲父母。因此,我们人生的第一个经验是“亲”。这构成了中国人存在的基本特征,也构成人际关系的根本特征。

梭伦对雅典的城邦改革获得了柏拉图和亚里士多德的赞誉

相亲的人之间形成了一个无摩擦的世界,他们中间的交易成本为零。中国人所理解的世界,其运作的基础是“亲”。整个世界是由“亲亲”构成了一个又一个最短的链接,并向外扩展,编织成一个“本乎亲亲”的人际网络。

因此,中国人理解人与人的关系不像西方人黑暗。《大学》讲,“大学之道,在明明德,在亲民”,不是统治国民,而是亲近国民。这就决定了中国的政治完全不同于西方。孟子讲“亲亲而仁民,仁民而爱物”,亲亲甚至是中国人处理与物的关系的基本范型。

淘宝上流行“亲”这个称呼,看起来似乎很鄙俗,其实有深刻的文化底蕴,它显示了中国人对于生意伙伴的理解,也是从“亲亲”推出来的。由此文化背景,淘宝就完全不同于亚马逊。淘宝的运作在很大程度上依靠人情,而在亚马逊这是被竭力排斥的。因此,亚马逊最多不过就是一家超级大超市,淘宝却是生产者、商家、消费者互生的生态系统。

这种相亲的关系,就是人伦。人生而在人伦中,人是人伦的存在。中国人相信,人就应该在他人的关系中生活,这就是网络。网络是一种特殊的人伦。可以说,中国人天生就在网络中,习惯于网络式生存。中国人的生活向来就是网络化,所以中国人接受网络非常迅速,网络经济在中国迅速发展,新技术不过提供了更便利的条件而已。

因为有相亲,有人伦,所以才有人心。人心不是一个生理学现象。现在西方研究人工智能,关心的是人的大脑。比如,在人脑某一部位寻找某一种特定的能力。西方人相信,人的智能是附着在某种生物器官上的功能。但中国人相信,人有人心,这不是解剖学上的心脏,也不是生理学上的人脑,中国人所说的心不是解剖学上对应的器官性东西,而是内在于人身的一种功能,是基于人被生在人伦中的事实,然后在亲亲关系中逐渐生发出来的一种能力。

基督教讲上帝拿土捏了一个人偶,然后对着吹了一口气,于是有了亚当。在西方人的理解中,人有一个身体,又有一个灵魂。二者可以分开,这塑造了今日人工智能的基本预设。先用各种材质制造机器,即有了身体;然后给它吹一口气,即输入一套程序,由此该机器获得智能,包括学习的能力。

中国人则认为人的身、心是共同生发而成长的。这是一个内生成长的过程,人在获得其生命的同时也生发了心。在亲亲的关系中,两者纠缠在一起,不可分离,随着去生命场景不断增多持续成长,其心得以伸展、扩展。由亲亲而仁民,同与父母最初所形成的相亲的关系,向外扩展,人心也就逐渐发育成熟。

当然,在此扩展过程中,人与其所接触的人相亲强度是有区别的。但其性质是相同的,都是亲,而不是恨。在淘宝上的伙伴的相“亲”程度,也许只有对父母的十分之一,但也是“亲”,而不是与我无关、无情。有“亲”的关系,就不是陌生人。

因此,在中国人心目中,陌生人不是敌人,相反是可亲的。中国人面对一个陌生人,会有比较正面的情感。否则,人与人之间没有关系,甚至是敌人,要产生交易,必须首先订立契约。但对于中国人来说,他把自己生命最初的相亲经验带入陌生场景,并不一定签契约,也可以开始交易,并在交易过程中加深相亲之情,这也是一个发育成长的过程和人心扩展过程。

人心的扩展不仅关涉相亲之情,也关涉智。儒家所讲的知跟西方人所讲的知有很大区别。孟子说:“人之所不学而能者,其良能也,所不虑而知者,其良知也”。王阳明讲致良知,就是由此而来。那么什么是良知良能?孟子说,“孩提之童,无不知爱其亲也;及其长也,无不知敬其兄也。”

这就是知。

孟子肯定,人的知识首先是伦理性知识。这样的知识自然地生发于父母、兄弟的相亲关系中,生发于他的生命过程中。不是由神吹一口气,他就有了知识,相反,这个知识内生于其生命历程中,自然地伴随着其生命的获得和成长,而不断得到、积累。

就此而言,洛克的“白板说”,就是很荒唐。按他的说法,人有什么知识,都取决于其他人从外来教了什么,实际上就是对人吹了一口什么样的气。然而,中国人相信,人是人生的,生命是成长的,人心也一样。人不是白板,人一生下来,在相亲关系中,知识就自然地生发了,当他生命成长到一定阶段,已经具有了诸多知识,而且是对于生命存续而言根本的知识。

这样的知识也会扩展于关于物的知识。因为生命会扩展,人心也会扩展,人心会在生命扩展所及之物上获得知识,此即《大学》所说的“格物”。

不过需要强调的是,在圣人的理解中,关于人的知识和关于物的知识并不是分开的。关于人的知识是根本性的知识,是人伦中所获得的知识是最基本的知识,构成了我们获得知识的范型。关于物的知识也受制于这个范型。所以,中国人在获得关于物的知识的时候,也是带着情,将其置于伦理关系中,服务于人,这是跟西方人有很大区别之处。

可见,中国人对智能的认知和西方人确有很大差异。由此,或许可以得出结论,对于人工智能,也许不应抱太多幻想,当然也不必过于恐惧。就以上对于人的探讨,可以断定,人工智能不可能变成人。因为归根到底,人工智能是人制造出来的,而人是天生的、父母生的。由此也决定了两者是完全不同的两个物种。甚至于,人工智能连猫狗都不如,因为,猫狗至少也是其父母所生,因而与人有相通之处,也许超过人工智能与人相通之处。至关重要的是人之为人,输出因为其有智力、理智、智能,而是因为其有心,有性,有情,生活在人伦中。

中国人对人工的认知跟西方人也有很大的差异。简单概括一下,中国人认为,物本身就在变或化中,万物都在变化,所谓大化流行。人所能发挥的作用,是“赞天地之化育”,就是协助、辅助天地万物之生长发育。

在这里,人不是一个外在的主宰者,西方人习惯于把物拆开,分析,再运用自己的知识进行组装。这就是西方人的人工观念,运用智能进行制造。

中国人则不是这样的,人、物本身就在变和化,我们发现有一些东西对我们有用就利用它,同时也可以辅相该物的成长发育。比如,自然界本就有麦子,通过培育让其产量提高一点。但是,麦子本身并不是人造出来的,是天地之间本来就有的,但可以让它更好地厚我之生。

中国人发挥人工,目的不是制造一个天地之间本来没有之物以让人进入一个完美状态,相反是要厚自己的生。因为人世最重要的事情就是生。中国人造出各种各样的物,但其目的是“厚生”。所以自古以来,中国人擅长于“利用”,利用各个民族发明创造出来的技术、器物,服务于人的生。

中国人对“人工智能”的正确态度

禹在《大禹谟》里面讲的八个字是比较明智的做法,“正德、利用、厚生、惟和”。正是中国人能更好对待、处理、安顿这些新技术的态度与方式。关键是“厚生”,从根本上来说,人生命唯一的目的就是生,而不是寻求进入什么完美状态。持续地“生”,就是人可以有的唯一状态,其他所谓完美的来世之类,都不过是虚幻的梦想而已。

应当让人工智能服务于人的生,让人更好地生。人工智能日益发达,很多人担心都会失业。但本人认为这样就可以更专心专意地生了。

所谓现代人的观念,其实在很大程度上是西方人塑造的,人们觉得一定要到某个职业场所上班,这是典型的西方观念。人本来生在家中,但他们总觉得这种生活是自然的,因而是低劣的,所以一定要到家以外的人工的世界中去过高级的生活,这样生命才有意义。比如,西方政治哲学的基本命题就是,人要走出家,到城邦中生活,才是真正的公民、自由人。

西方人发明的工作体制也是如此。长期以来,西方经济活动的基本体制是奴隶制。到现代工业化时代,西方人认为,人应当走出家,在家以外单独构造一个经济生活空间,连带一个社会生活空间,在这里生命才有意义。因此西方人特别强盛的经济活动跟家内生活是完全没有关系的。人的经济活动的空间,即工作单位,对西方人、及受到西方影响的中国职业阶层的意义,就相当于古典哲学所说的城邦。

但对中国人来说,家是根本,即便是工作。古代中国的基本经济活动单位始终是家,人们生于家中,成长于家中,工作于家中,最后死于家中,不朽于家中。比如,农村所谓男耕女织,就是以家中角色安排经济角色。今天的淘宝似乎让人们返回到这样的存在状态可以在家中开店。中国人的这种生活工作机制,让经济生活内嵌于伦理体系中,而不至于失控,反过来以经济逻辑奴役人。人的这种存在状态是完整的,美好的。

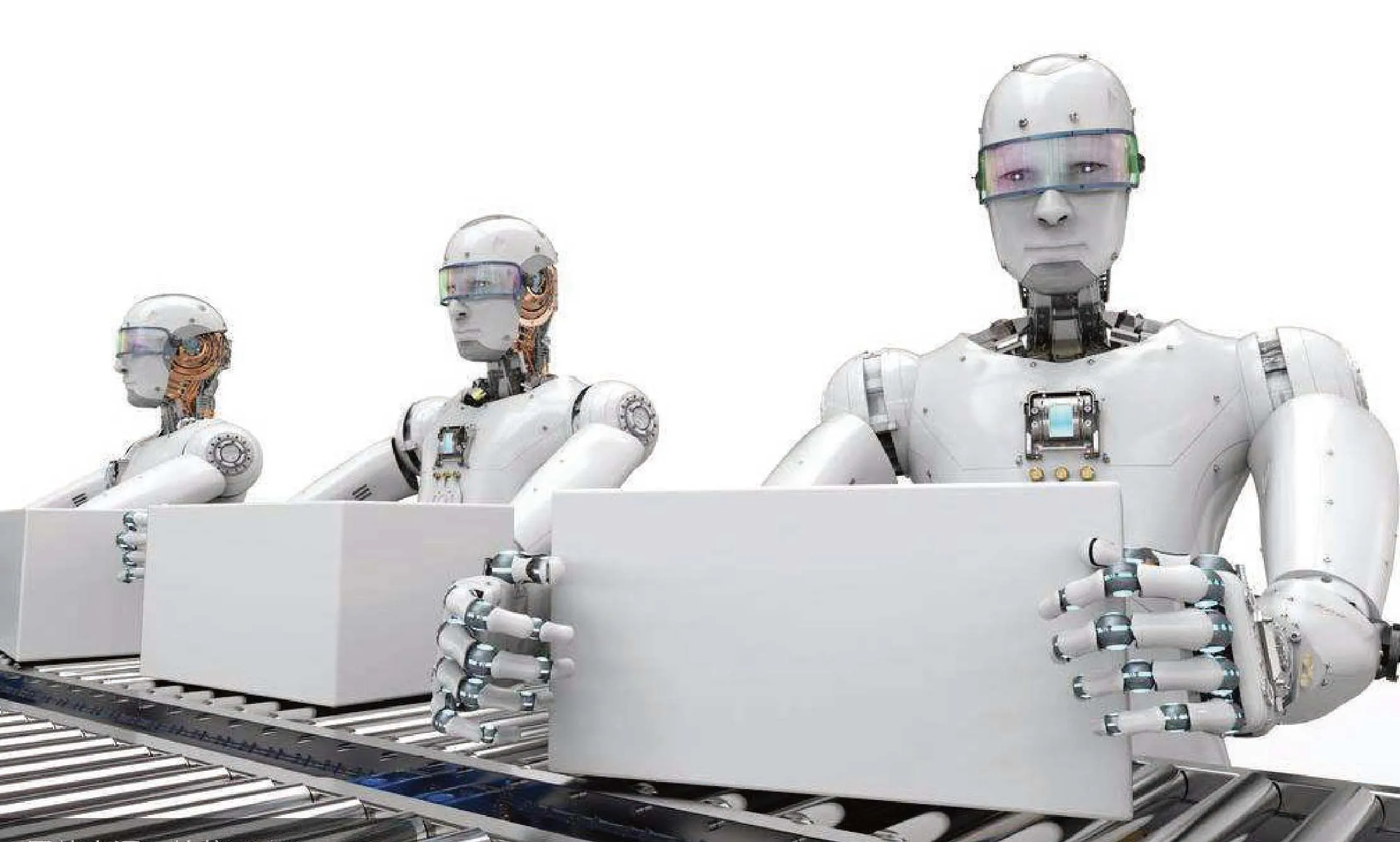

人工智能的出现或许可以解放受西方观念影响而误入歧途的中国人。比如,人工智能可以替代大工厂中的工人。大规模集中工厂中工人的生存状态是不人道的。人工智能可以替换其中的人,将其解放出来返回家中。人们在家里生孩子、教育孩子,在家里开办生意,一家一店,也可以一家一场,从事创造性劳动。人们可以有更多的时间法天而生,比如以时祭祀鬼神,走亲戚。

大规模集中工厂中工人的生存状态是不人道的

人工智能如果真能替代人做诸多生产性活动,或许可以瓦解大工业生产体系,把人从物的支配中解放出来,让人全身心地“生”,而不是为生计奔波,让人回归生活本身,过上人伦的生活,将经济活动纳入其中,这才是人应该过的日子。

站在中国文化的立场,完全不必恐惧人工智能。第一,人工智能永远不可能如人那样。因为它不是被生而有的,是人造的,所以不可能有人的心,不可能有人伦。其次,从中国文化的角度来看,人工智能的发展可以厚人之生。广而言之,让一切技术厚人之生,这就是技术、经济发展的中国路线之大本所在。

工作被人工智能取代,已成为很多人心中的焦虑