基于知情同意权角度医疗机构术前预嘱制度执行的讨论△

2018-08-03肖雨龙林爱翠

王 磊,肖雨龙,林爱翠*

(1南京医科大学附属南京医院(南京市第一医院)医务处;2科技处,江苏 南京 210006)

随着大众法律维权意识的增强,知情同意权的维护在医疗领域显得尤为重要。在手术前,医方需告知患方具体的治疗方案和患方签署知情同意书,否则缺少有效的术前预嘱,会引起术后纠纷等问题。由于患者的知情同意权和医疗机构术前预嘱存在因果关系,加强术前预嘱规定的执行,对医生、个人和医疗机构而言有较重大的意义。

1 相关概念的介绍

1.1 术前预嘱

1.1.1 术前预嘱的定义。生前预嘱,指个人在其因疾病无法自己做出决定前签署的,说明在不可治愈的伤病末期或临终时应采取哪种医疗护理措施或者由谁代表他们做出决定的指示文件[1]。参照生前预嘱的定义,作者认为,术前预嘱是指对重大和有风险的诊疗活动,可能导致的重要且可能无法由本人做出决断的不确定因素,患者本人在接受诊疗活动前做出预先决断的法律性文件。这一行为在医疗活动中出现社会伦理冲突等问题时可最大程度上保护患者本人利益的解决方案,适用于需要全身麻醉手术,术后出现永久或暂时无意识等情况。

1.1.2 术前预嘱的意义。

(1)从医院角度,减少医患纠纷。术前预嘱制度的设立有利于完善医院安全管理,有效防范医患纠纷。根据医疗机构的管理规定,在手术前医生需告知患者的手术方案,患者对手术方案可进行询问和选择,如果术后出现问题,也可有效防范未预嘱的纠纷。

(2)从患者角度,保障患者的知情同意权。患者维权意识在不断增强,如果缺失知情同意权,不仅降低患者对医护的信任度,且医患矛盾会不断加深。

(3)从医生角度,履行合法告知义务。在手术前和患者及家属充分沟通,让患者及家属在知情和同意的前提下接受手术,根据医疗机构的管理规定,让患者签署知情同意书和手术风险告知书等,合法履行告知义务,不仅有利于医德的体现,而且可有效避免纠纷。

1.1.3 术前预嘱的形式和性质。《手术知情同意书》和《麻醉知情同意书》两种书面形式是临床通常使用的术前预嘱形式。手术同意书和麻醉同意书同属于病历资料,是术前医生和患者的谈话记录,由于医患之间存在医疗服务合同关系,所有法定的法律文书均是明确医患双方权利和义务的载体,因此,手术同意书和麻醉同意书不是独立的合同文书,是整个医疗服务合同的一部分,属于《合同法》所调整的范畴[2]。

1.2 知情同意权

1.2.1 知情同意权的定义。知情同意权是患者的合法权益,保障患者的知情同意权有利于保障患者的合法权益。患者的人格应该得到尊重,他们也应该行使自主决定权[3]。患者的知情同意权是指在诊疗活动中具备意思表示能力的患者,在非强制状态下充分接受和理解各种与其所患疾病相关的诊疗信息[4]。

1.2.2 知情同意权缺失导致的危害。

(1)患者医疗负担增加。目前,大部分公众不了解医学常识和医疗机构的管理,所以他们被动接受医生的安排。而医务人员借助自己的专业知识优势,面对患者对自身疾病的治疗心切,存在诱导和欺骗患者同意接受不必要的医疗检查和服务。患者接受很多无意义的检查后,不仅身体健康可能不同程度的受到损伤。而且患者的经济负担加重。

(2)医患关系紧张。医患矛盾产生的重要原因是患者在知情同意权缺失的情况下接受过度医疗,医患关系紧张,医患间的信任度在下降。首先,患者在接受治疗前对不明确的治疗项目和收费问题向医生提问,医生不能保持耐心解答患者及家属,矛盾由此产生。其次,患者及家属对医疗方案不了解,曾出现家属看到医生的不明举动,认为医生对患者居心不良,信任度下降,产生伤医案件。

(3)浪费医疗资源。医生建议患者接受不该接受的检查,在一定程度上浪费了医疗资源。患者进医院看诊,依靠医学影像技术的诊断很普遍,甚至很多患者出现某些部位不适仍接受了全身影像检查,不仅增加了影像科工作人员的工作负担,而且造成了设备等资源浪费。

(4)医疗风险比率上升。随着过度医疗现象的不断出现,导致越来越多的医源性不良医疗安全事件。过度医疗扩大了疾病诊疗的适应证,存在无创检查变有创检查,门诊随访成了入院治疗,保守治疗改为手术治疗,低价抗生素换为高价抗生素等现象。而做手术治疗,服药和有创检查存在一定的医疗风险。

2 某医疗机构医患纠纷接待情况统计与分析

2.1 2017年上半年医疗纠纷接待情况分析

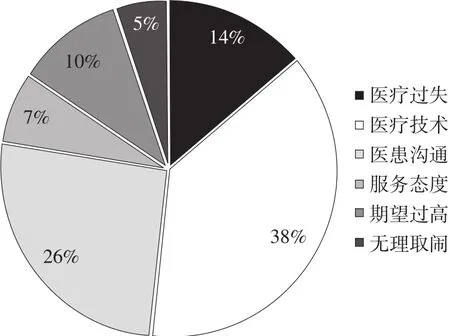

某医疗机构2017年医疗纠纷接待共58次(见图1),医方原因包括医疗过失8次,医疗技术22次,医患沟通不畅15次,服务态度不好4次,患方期望过高6次,无理取闹3次。

2.2 医患矛盾沟通中关于术前预嘱进行情况的分析

其中医患沟通15次,占26%,均为和外科手术病人沟通。术前预嘱未有效执行的原因分为三方面原因,首先,医护人员术前向患者进行预嘱不到位或未进行预嘱,共7次,占47%;其次,医疗机构术前预嘱制度不完善,共6次,占40%;患方不承认医护人员术前进行过预嘱,共2次,占13%。

图1 2017年上半年医疗纠纷产生的原因分析统计

3 医疗机构术前预嘱执行过程中存在的问题

3.1 缺少针对性的管理规定,产生问题无法可依

首先,医疗机构关于术前预嘱的管理规定不够详细。《医疗事故处理条例》第十一条规定,在医疗活动中,医疗机构及其医务人员应当将患者的病情、医疗措施、医疗风险等如实告知患者、及时解答其咨询,但是,应当避免对患者产生不利的后果。《医疗机构管理条例》第三十三条规定,医疗机构实施手术、特殊检查或特殊治疗时,必须征得患者的同意,并应当取得其家属或关系人的签字[2]。国内医疗机构规定医方在术前详细告知患方治疗方案,让患方签署知情同意书,为了保障医方的合法权益,签署知情同意书成了必要的保护和法律依据,但预嘱中的告知规定却不完善,如术中出现紧急问题,如何告知家属,如何签字等。

3.2 术前告知不充分,相关纠纷时有发生

手术治疗后,如果患者及家属对出院费用和手术效果产生疑问和不满,易产生关于知情同意的纠纷和投诉。虽然术前医方履行了合法的告知义务,但告知是否充分仍有待进一步完善。医方根据知情同意书上的条款,逐一向患方解释和沟通,最大程度上让患方知情且同意。部分患方在术后仍会提出疑问,认为医方未告知某些治疗方案和开销,如出院后发现账单中高值耗材的使用费用过高,乃至费用不能医保报销等,均会成为患方认为术前预嘱不充分的依据,产生相关纠纷。虽然医疗机构督促医方做好术前措施,但此类纠纷仍很难避免。

3.3 术前签字标准待完善,病历书写需规范

由于术前预嘱的重要性,不仅关系到医方的权益,而且有助于患方的治疗。《知情同意书》需要签署,但具体签署也需要具体的要求,但医疗机构对此缺少完善的规定,易为术后带来一定的问题。首先,病历中的《知情同意书》内容和规定条款不完善,易让患者不明确知情同意的内容,间接引起医患间的误解。其次,何人签字的规定也需要明确。如果患者本人具备完全民事行为能力,可在患者意识清楚的前提下签字,但患者处于术中,乃至昏迷的情况下,家属签字的顺序应该明确。

3.4 术前诊疗未完全认同,术后对预嘱进行反悔

除了医方的原因,患方的原因也易引起术前预嘱引起的纠纷。首先,部分患者及家属对术前诊疗方案并不认同。术前,医方针对患方的病症提出有效的诊疗方案,在患方或家属签署《知情同意书》前,患方可提出反对意见,可不接受医方的方案,但大部分患方及家属由于医学知识的缺乏和患方地位的弱势,选择接受医方的方案。其次,部分患者及家属术后对预嘱反悔。一旦手术过程中或术后出现问题,先前未完全认同手术方案的患者及家属更有对医方不满和产生纠纷的倾向。虽然《知情同意书》上有患方及家属的亲笔签署,但反悔的情况屡见不鲜。除了术前预嘱的保障,更需要术前有效的沟通。医患沟通的缺失为手术方案的顺利进行带来了不利影响。

4 从知情同意权角度探讨加强医疗机构术前预嘱的执行

4.1 完善术前预嘱的规定,根据具体规范告知

首先,根据国家法律的规定,细化医疗机构的具体预嘱规定。如果患方在术中出现意识不清等紧急情况,医方需当即告知患方家属,在知情同意的情况下签署知情同意书,作为日后患者维权和保护医方的依据。同时,医疗机构需设立不良事件管理制度。如果医方未有效履行告知义务,患方进行投诉并属实,医疗机构可根据情况进行考核和处罚。

4.2 明确术前告知内容,维护患方合法权益

首先,术前告知流程需加强规范。医方需明确告知范围,包括患者病情、手术日期、手术、麻醉的方式及必要性或适应证;手术、麻醉的并发证及风险评估;预期效果;手术内置材料的质地、费用及必要性等。骨折患者术后发生脑、肺及下肢动静脉血栓等特殊情况也应当落实告知[2]。医方需遵从医学伦理原则告知患方,一是以人为本的原则,不得隐瞒或夸大病情,以便使患者或其亲属能够正确理解,并做出合理的判断及决定。二是做到效果佳、痛苦小、费用低并安全可靠,以求手术及麻醉的最优化[5]。为保护医患双方的合法权益,必须落实知情同意书的签字制度,通常情况下可争取患方的知情且同意,顺利签字,但特殊情况,如患方意识不清,无法做出选择时,需家属进行签字。

4.3 完善术前签字制度,加强病历书写管理

规范对患方家属签名的要求。首先,内容的规范。《知情同意手术》中的内容根据医院规章制度进行完善,使签字人对该谈话内容知情。其次,签字人的要求。有关法律已规定,当患者具有完全民事行为能力时,知情同意权必须由他本人作出方为有效,其家属不得代为,但如果是一个有完全行为能力的患者在其受疾病打击,情绪低落很不稳定时,或因患者年老、文化教育水平较低等因素影响对治疗办法的理解,或在说明后可能造成患者不安或给医疗带来恶劣影响时,均可授权委托其家属代为办理来作出选择的办法,医院必须取得患者亲笔签名的书面授权委托书。同时作为代理人近亲属还应向院方提交身份证明和证明近亲属关系的有关证明,如户籍资料等,否则签字在法律上是无效的[6]。

4.4 保障手术公证效力,加强术前医患沟通

维护医患双方的权益,需保障手术公证效力。手术公证是指患者在接受高难度手术前,公证人见证双方谈话内容[7]。考虑到维护患方的知情权,公证人参与患方的手术公证,对患方而言,可详细地了解病情和治疗方案;对医方而言,可放心和患者进行术前沟通,可有效证明患方签字是否真正有效和自愿;对医院来说,医务人员的医疗操作行为可得到规范和监督。

医患沟通是避免医患纠纷的有利方式,医疗机构需加强术前有效沟通。在患方术前进行沟通是履行合法告知义务的措施,沟通是否有效关系到术前预嘱和术后纠纷。首先,落实公证时的有效谈话。在公证人的参与下,医方详细告知患方采用何种诊疗方案,患方有权拒绝,并提出疑问。其次,加强术后随访。可采用电话沟通方式与术后患者进行联系,针对医疗服务进行沟通。

随着患方维权意识的提高,医疗机构需关注术前预嘱的执行,这不仅维护医方的权利,而且对患方的健康负责。完善术前预嘱制度,加强术前沟通,减少医疗纠纷的产生。保障患者的知情同意权,确保患者及家属在术前知晓治疗方案。医学与法律在不断结合,从法律角度完善医疗问题,不仅维护了患者的合法权益,而且规范了医生的医疗行为。通过术前预嘱制度的研究,希望医疗机构可加强术前管理,为医生和患者营造良好的医疗氛围。