动物园圈养大熊猫毕氏肠微孢子虫分子流行病学调查

2018-08-03曹钰莹钟志军王承东李才武杨海迪黄祥明吴孔菊彭广能

曹钰莹,李 威,钟志军,肖 洁,弓 超,王承东,李才武,杨海迪,黄祥明,吴孔菊,*,彭广能,*

(1.四川农业大学 动物医学院 动物疫病与人类健康四川省重点实验室,四川 成都 611130; 2.中国大熊猫保护研究中心卧龙基地,四川 阿坝 624000; 3.成都大熊猫繁育研究基地,四川 成都 610081)

毕氏肠微孢子虫(Enterocytozoonbieneusi)是一种专性细胞内寄生的单核真核生物,是一种重要的人畜共患病原体。它可以导致免疫缺陷者发生脱水性致命性的腹泻,也会导致免疫力正常动物的自限性腹泻。毕氏肠微孢子虫属真菌界(Fungi),微孢子虫门(Microsporidia),无膜泛成孢子虫亚目(Apansporoblastina),肠孢子虫科(Enterocy-tozoonidae),肠孢子虫属(Enterocytozoon)[1-2]。毕氏肠微孢子虫(E.bieneusi)在自然界分布广泛,从无脊椎动物到脊椎动物乃至人中均有发现[3],其孢子也广泛存在于水源中。美国环境保护协会(EPA)将其列为能够导致水源性暴发流行的微生物类污染物,美国国立卫生研究院(NIH)将其列为B类生物防范病原体[4]。

毕氏肠微孢子虫核糖体RNA(rRNA)基因的内部转录间隔区(ITS)具有高度的多样性,可被用于E.bieneusi的基因分型[5]。目前,根据毕氏肠微孢子虫(E.bieneusi)的ITS基因型,将其划分为8个组(group 1~group 8),其中group 1中的基因型能够感染人和动物[6]。

大熊猫是我国重要的保护动物。据第4次大熊猫普查的统计结果,目前,我国存活的大熊猫仅有2 239只,其中,野生大熊猫1 864只,圈养大熊猫375只[7]。有研究发现,繁殖力低下、栖息地减少及食物缺乏等因素是造成大熊猫数量稀少的主要原因,除此之外,寄生虫的高感染率也严重威胁着大熊猫的生存,现已成为大熊猫保护工作不可忽视的重要内容[8]。本研究采用巢氏PCR基于ITS基因扩增样品DNA,对国内10个省(市、自治区)动物园内的大熊猫进行毕氏肠微孢子虫流行病学调查,为圈养大熊猫毕氏肠微孢子虫病的防控奠定一定的理论基础。

1 材料与方法

1.1 样品采集与保存

本研究于2017年采集国内江苏、福建、浙江等10个省(市、自治区)的动物园内圈养大熊猫新鲜粪便共计31份。将采集的新鲜粪便分别置于密封袋中,相应标记并编号,并放置于4 ℃冰箱保存备用。

1.2 主要试剂

粪便DNA提取试剂盒购自Omega公司。2×TaqPCR Master Mix 购自天根生化科技(北京)有限公司。DL2000 DNA Marker、BSA均购自宝生物工程(大连)有限公司。

1.3 粪便DNA提取

取200 mg粪便于2 mL离心管中,按照DNA提取试剂盒的步骤进行大熊猫粪便的提取。将提取的DNA分装,一部分保存于4 ℃待检,另一部分保存于-20 ℃备用。

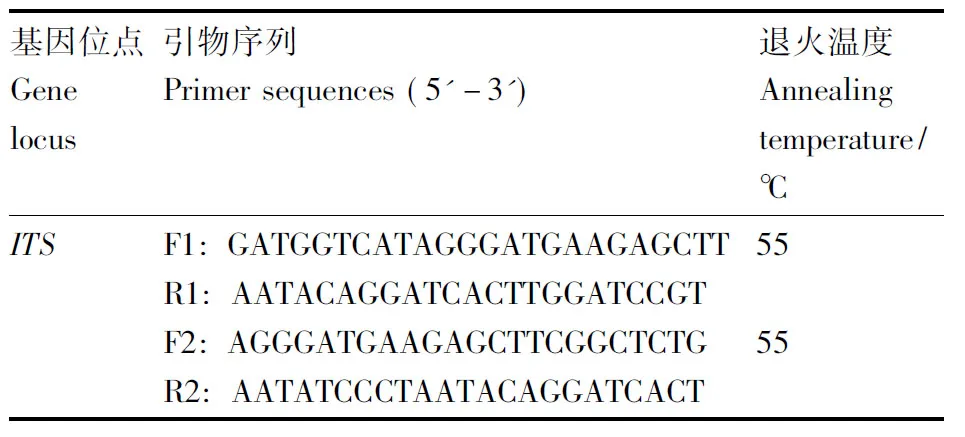

1.4 巢氏PCR

将提取的DNA进行巢氏PCR扩增,扩增其ITS基因,引物及退火温度参考Sulaiman等[9]的文献,详细见表1。扩增体系均为25 μL,其中2×TaqPCR MasterMix 12.5 μL,去离子水7.5 μL,0.1% BSA 1.0 μL,上、下游引物各1.0 μL,模板DNA 2.0 μL。

1.5 产物检测及测序

取5 μL扩增产物,将其点入1%琼脂糖凝胶孔中,在130 V电压下电泳1 h,然后于电泳凝胶成像系统仪中拍照。将出现的与目的条带一致的扩增产物送至英潍捷基(上海)贸易有限公司进行双向测序。测序结果在GenBank中经BLAST比对校正后提交至NCBI,获得登录号。

1.6 序列分析及种系发育分析

从NCBI分别下载ITS位点相关序列,用Clustal X(1.83)按照默认设置进行比对,然后用MEGA 6.06软件NJ法构建系统发育进化树。

F1, 第一套上游引物; R1, 第一套下游引物; F2, 第二套上游引物; R2, 第二套下游引物。

F1, The first set of upstream primers; R1, The first set of downstream primers; F2, The second set of upstream primers; R2, The second set of downstream primers.

2 结果与分析

2.1 大熊猫毕氏肠微孢子虫感染情况

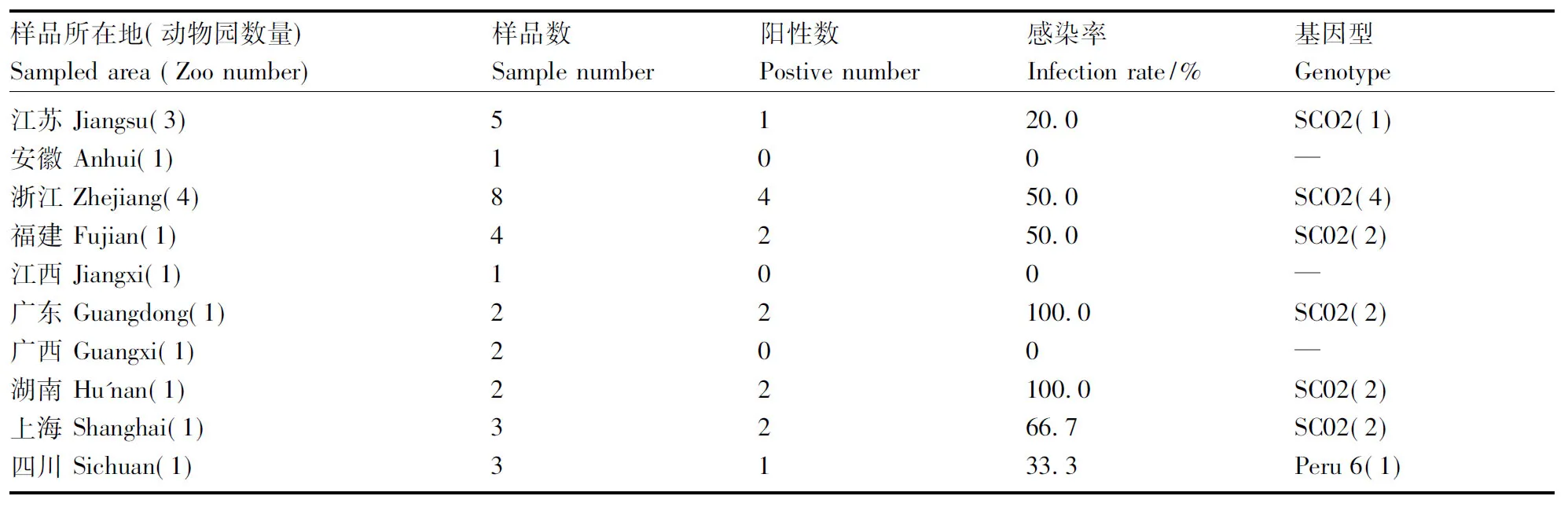

PCR结果显示,实验的31份大熊猫新鲜粪便中,毕氏肠微孢子虫阳性共14份,总感染率45.2%,其中雌性大熊猫感染率为50%(6/12),雄性大熊猫感染率为42.1%(8/19)(表2),不同性别的大熊猫毕氏肠微孢子虫感染率无显著差异(P>0.05)。亚成体(年龄在1.5~5.5岁)大熊猫毕氏肠微孢子虫感染率为100%(1/1);成体(年龄>5.5岁)的大熊猫毕氏肠微孢子虫感染率为43.3%(13/30)(表2)。在此次的实验中还发现,有2个省份的动物园圈养大熊猫毕氏肠微孢子虫感染率为100%(表3),另有3个省份的感染率为0,有2个省份的感染率为50%,剩余的感染率分别为67.7%和33.3%(表3)。

2.2 ITS基因型及种系发育分析

对毕氏肠微孢子虫阳性分离株进行PCR扩增、测序,发现了2种感染大熊猫的毕氏肠微孢子虫基因型,分别为SC02(n=13)(GenBank登录号:KY950533)和Peru6(n=1)(GenBank登录号:KY950540),其中,基因型Peru6来自于成都动物园内的感染大熊猫。基于ITS序列构建的种系发育进化树(图1)表明,SC02与Peru6均属于group 1b,具有人畜共患潜能。

3 讨论

近年来,由于对毕氏肠微孢子虫的研究逐渐增多,在器官移植受者、儿童、老年人和恶性疾病与糖尿病患者等人群中发现了若干例感染的情况[10]。随着对毕氏肠微孢子虫研究的逐渐深入,毕氏肠微孢子虫也越来越多地在家畜以及野生动物上被发现。

本次调查的圈养大熊猫毕氏肠微孢子虫感染率为45.2%,是此前Tian等[11]在陕西秦岭野生动物园等的大熊猫上发现的毕氏肠微孢子虫感基因型括号内的数字为样品数。

表2 不同年龄及性别的圈养大熊猫毕氏肠微孢子虫感染率及基因型

The values in brackets are sample numbers of the corresponding genotype

图1 大熊猫源毕氏肠微孢子虫ITS基因的系统发育分析Fig.1 Phylogenetic relationships of ITS nucleotide sequences of the Enterocytozoon bieneusi in giant panda

染率(8.7%,4/46)的5倍;而Deng等[12]在中国西南地区5个动物园内亚洲黑熊上发现的毕氏肠微孢子虫感染率为27.4%(29/106),低于此次实验所得感染率。造成感染率差距如此大的原因可能与动物的种类、身体状况、年龄大小,以及其饲养密度等有关。在对比各地动物园大熊猫的毕氏肠微孢子虫感染率后发现,此次实验中沿海地区的动物园感染率较高,如广东、福建、上海等(表3),这可能与地理位置及气候有关。从表3还可以看出,在感染率100%的动物园内发现的毕氏肠微孢子虫阳性分离株的基因型均为SC02(如广东、湖南),而大多数只存在一只大熊猫的动物园内毕氏肠微孢子虫感染率为0,因此,也可能存在动物园内大熊猫交叉感染的可能性。另外,高感染率还可能与大熊猫“搬家”造成的应激有关:这些都需要再进一步研究。此外,在本研究中不同性别及年龄的大熊猫的毕氏肠微孢子虫感染率无显著差异。

本实验检测到的圈养大熊猫毕氏肠微孢子虫优势基因型SC02(92.6%,13/14),SC02基因型是2016年Li等[13]从圈养西藏棕熊、北方浣熊等熊科动物上发现并命名的毕氏肠微孢子虫新基因型,根据Li等[13]的研究发现,基因型SC02与感染人的基因型R同属于毕氏肠微孢子虫的ITS基因分组中group 1的1b,具有潜在的人畜共患可能性,目前已经在中国人群发现(GenBank登录号KY465443)。另外,该基因型也在亚洲黑熊、月熊等熊科动物和马中被发现[12,14]。SC02基因型首次在大熊猫中鉴定到,拓宽了该基因型的宿主范围。在本次实验中鉴定到的毕氏肠微孢子虫基因型Peru6之前也在成都动物园中的一只大熊猫中鉴定到,该基因型除了在大熊猫上被发现,之前也在鸟类、犬、牛等动物,以及人上有过报道[1,5,13,15]。有研究证明,基因型Peru6属于group 1中的1b[16],具有人畜共患特性。

本实验利用ITS基因位点对圈养大熊猫毕氏肠微孢子虫的感染情况进行调查,并开展了遗传进化分析,发现感染大熊猫的2种毕氏肠微孢子虫基因型(SC02和Peru6)皆属于group 1,具有潜在的人畜共患可能性。SC02基因型是第一次在大熊猫上被发现,扩大了SC02的宿主范围。由于圈养大熊猫与人类接触频繁,增加了大熊猫源毕氏肠微孢子虫感染人的可能性。