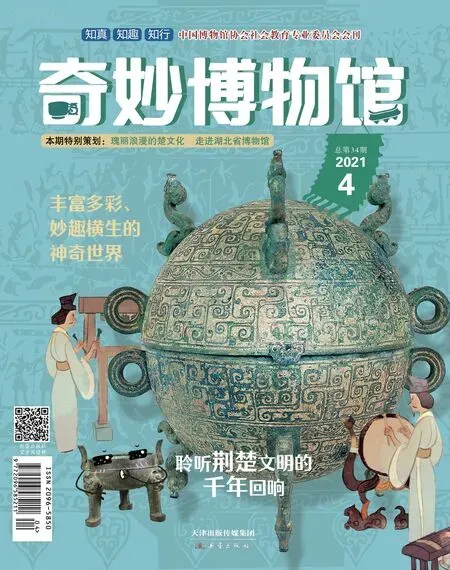

镇馆之宝

2018-08-02

陶瓷的故事第一篇

很久以前,我们的先民就已经在脚下这片土地上繁衍生息。他们会把坚硬的石块制作成工具,以便更好地猎捕野兽和加工食物。他们还学会了使用火,火带来了光明、带来了温暖、带来了安全,更能把生的食物加工熟,给人类带来更多的营养——人类进化的步伐加快了。

到了大约10000年前的时候,先民们学会了种植粮食,学会了饲养家畜,还学会了一样制作工具的新本领:往黏土里加水,和成泥之后用火焙烧,制作出陶器。请你想想看,这之前的工具,只是改变了石头、木头甚至骨头的形状,但是并没有改变石头、木头和骨头本身,对吗?可是陶器就不一样了,它是我们人类第一次根据自己的意愿和想法创造出来的非天然物品。陶器出现后,人们就开始在它们的表面描绘出美丽的图案,还把它们捏制成不同的造型,各种各样的陶器不仅让生活更加便利,还成为绘画和雕塑艺术的重要载体。

知识补给站

仰韶文化是中国新石器时代最重要的考古学文化,分布面积很广,主要在黄河中游的黄土高原及其边缘地区,距今大约7000年到5000年。因为被一位名叫安特生的瑞典地质学家首先在河南省渑(miǎn)池县的仰韶村发现,所以人们称它为仰韶文化。在我国,考古工作者们已经陆陆续续发现了5000多个仰韶文化的遗址了。

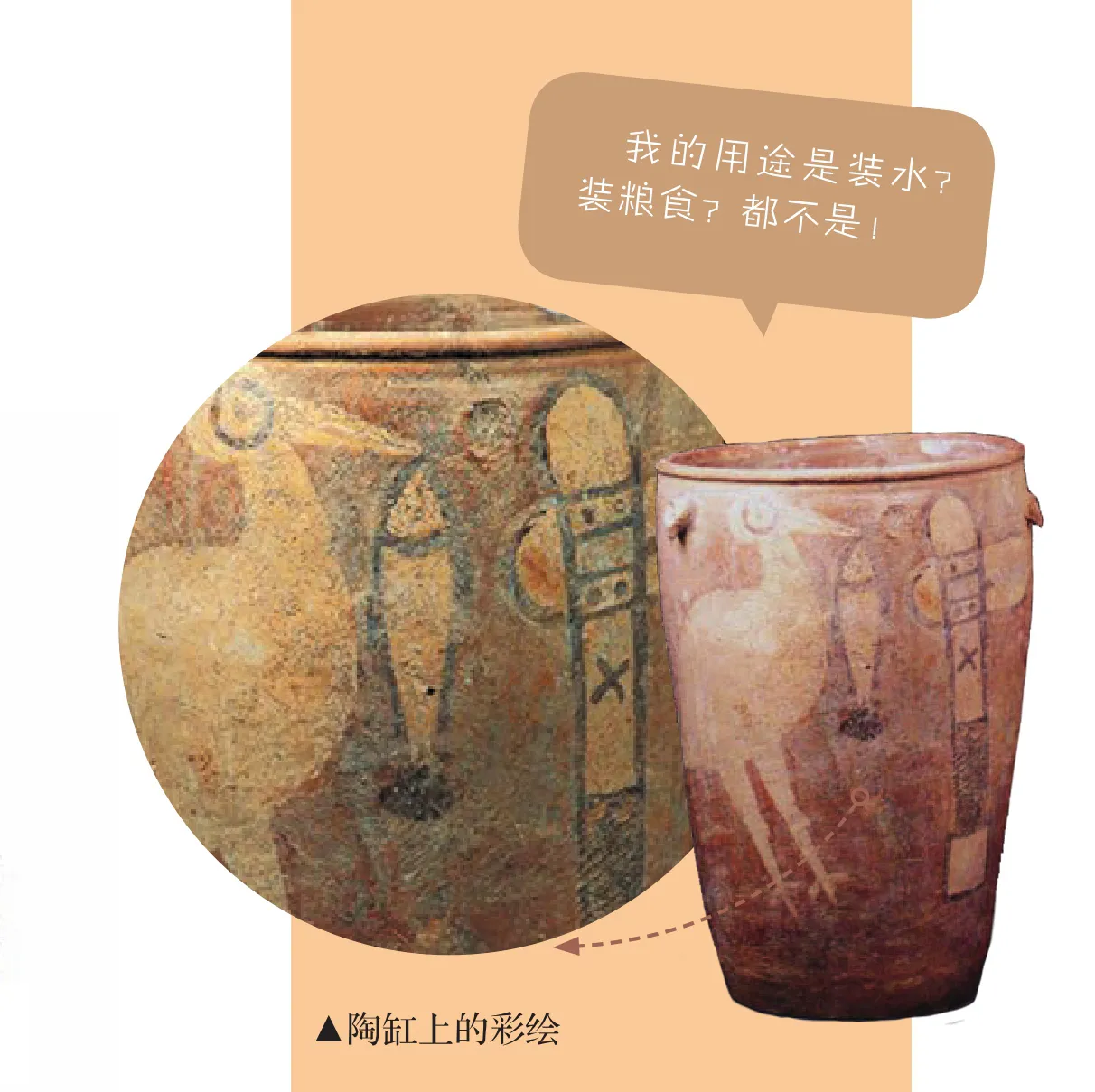

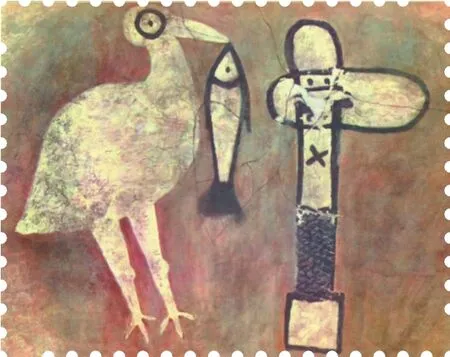

鸟和鱼的战争——鹳鱼石斧图彩陶缸

新石器时代,在中国北方黄河流域形成了仰韶文化。在其活跃的2000多年里,人们留下了大量的陶器,其中既有造型非常别致的鱼鸟纹彩陶壶,也有充满神秘色彩的人面鱼纹彩陶盆,这些工艺成就特别突出的彩陶是仰韶文化的标志性元素,而鹳鱼石斧图彩陶缸就是仰韶文化彩陶器的经典之作。

我们再来仔细欣赏一下这件珍贵的文物。彩陶缸有47厘米高,上面开口的部分略微粗些,底足的部分略微细些,最吸引我们目光的是几乎占满了整个瓶身的彩绘图画:画面的左边站着一只白鹳,它有着细细的脖子、尖尖的嘴巴、长长的双腿和短短的尾巴,一副昂首挺立的姿态;白鹳的嘴上还衔着一条鱼,鱼儿的身体也是白色的,没有画细细密密的鳞片,只是用比较粗的黑色线条描绘出它身体的轮廓;画面的最右边竖立着一把石斧,石斧上面还装饰着一些神秘的符号。

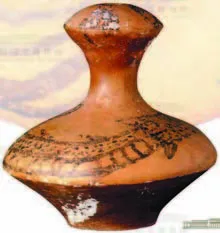

鱼鸟纹彩陶壶中国国家博物馆藏

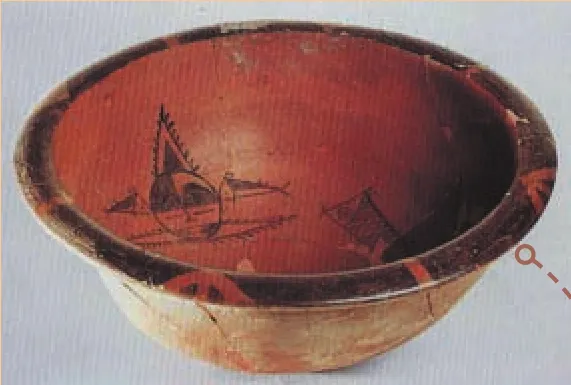

人面鱼纹彩陶盆中国国家博物馆藏

▲陶缸上的彩绘

陶缸的用途是什么

很多人第一眼看到这件彩陶缸时,都会猜测它可能是一件装水或装粮食的容器,但再仔细看,就会发现在陶缸底部中央的位置竟然有一个圆形的小孔,这样看来,它应该不是一件普通的容器了。其实,这种在底部中央留有小孔的情形,在一同出土的其他陶缸的底部也都有,那这些陶缸里面会装些什么呢?

让我们一起回到这件彩陶缸刚出土的那段时间吧。文化干事李建安在家中清理这些陶器的时候,在陶缸里发现了土,更在土中发现了人的骨头。原来,这件精美的鹳鱼石斧图彩陶缸,是新石器时代的先民在丧葬中使用的一种葬具,这种埋葬方式被人们称作“瓮(wèng)棺葬”。

其实,在河南西部的伊川附近,人们有用红陶缸作为瓮棺葬葬具的习俗,很有地方特色,因此,这种红陶缸形式的瓮棺也被人们称为“伊川缸”。

扫雷帖:瓮棺葬是新石器时代开始出现的一种特殊的埋葬方式。当有人去世后,身边的亲人会用瓮或缸这样的容器来安放死者。起初,这些容器并不是为了丧葬而特意制作的,可能就是日常生活中供人使用的器具。

作为国家全民阅读形象代言人,朱永新教授多年来致力于国家全民阅读工程建设及中国教育改革和发展,是新教育、新阅读的积极推动者,他关于阅读的意义和价值的基本观点被社会广泛传播和认同。本期,我们就阅读话题专访朱永新教授,以期更深刻地认识和理解阅读,同时也为全民阅读的推广、进一步推进学校阅读指明方向。

陶缸上的画是什么意思

▲白鹳衔鱼

让我们再回到鹳鱼石斧图彩陶缸的画面上来吧。白鹳的眼睛睁得圆圆的,头部略微扬起,一副趾高气扬的胜利者的姿态;而白鹳嘴里的鱼儿眼睛特别小,鱼鳍也垂下来,身体僵硬,一副无力挣扎的失败者的姿态。两者形成了鲜明的对比。

现在很多人认为这件彩陶缸应该是当时部落首领使用的葬具。在部落首领的葬具上描绘白鹳和鱼儿,不会只是为了好看,画面的背后可能还有着更加丰富的含义。

很多学者研究后得出了这样的结论:白鹳和鱼儿分别代表着两个不同的氏族部落。我们可以认为这两种动物是这两个氏族部落的图腾,白鹳是这位首领所带领的部落的图腾,而鱼儿则是敌对部落的图腾,旁边的石斧不仅是一件武器,更是军事权力的象征,很有可能就是这位首领生前使用过的一件武器。所有这些元素组合在一起之后,就为我们讲述了这样一个传奇的故事:一位部落的首领英勇善战,凭借着智慧和武力,率领着本部落的成员和敌对部落的人们进行了殊死的战斗,并取得了最终的胜利。在他去世之后,族人为了纪念他的功勋,就在他的瓮棺上面用彩绘的方式记录下了这场伟大的胜利。

根据这件彩陶缸上图案的描绘方式,有些学者认为鹳鱼石斧图已经具备了中国画的一些基本画法,可以被称作“中国画”的雏形。为了表现白鹳身上轻柔的羽毛,工匠把白鹳的身体涂抹成了白色,很像中国画中一种叫作“没骨”的画法;为了表现鱼儿的外形,工匠用很简练流畅的粗线条勾勒出轮廓,很像中国画中一种叫作“勾线”的画法;而为了表现石斧和鱼儿的饱满,工匠在轮廓内填上了色彩,很像中国画中一种叫作“填色”的画法。

陶瓷的故事第二篇

中国历史在经历了五代十国短暂的纷乱之后,走进了两宋时期,这时的瓷器也迎来了历史上的又一个发展高峰。被后世称作“五大名窑”的汝窑、官窑、哥窑、钧窑、定窑是这一时期瓷器烧造的代表,五个窑口烧出的瓷器都有着与众不同的特点,比如,汝窑的釉色是一种下雨之后天空放晴的颜色,被人们称为“雨过天青”色。汝窑的存世量很少,今天保存在世界各地的汝窑真品加起来已经不足100 件了。除了五大名窑的产品之外,还有很多由工匠艺人们发展出来的民窑瓷器品种,比如陕西铜川的耀州窑、河北磁县的磁州窑、福建建阳的建窑等等。元代是中国历史上疆域最大的时代,在瓷器烧造方面也是一个承前启后的重要时期。这一时期,一个叫作景德镇的地方慢慢成了中国的瓷都,那里出产的青花瓷和釉里红成为最能代表元代瓷器成就的品种。

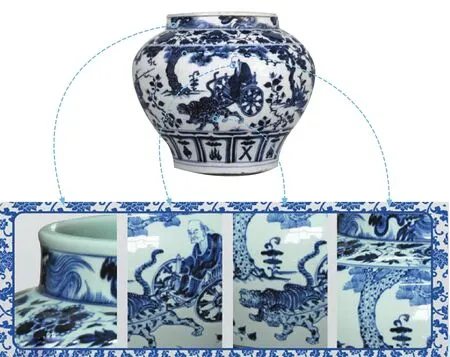

它究竟价值几许——“鬼谷下山”元青花大罐

“鬼谷下山”元青花大罐

知识补给站

战国时代,诸侯纷争,战乱不断,有一位叫作王诩(x ǔ)的传奇人物,因为隐居在清溪鬼谷,便自称“鬼谷子”。据说他擅长纵横之术,而且精通兵法,后世多以他作为纵横家的鼻祖。大名鼎鼎的孙膑(bì n)就是他的学生。相传,燕国与齐国交战,孙膑被燕国俘虏,齐国为了能够救出孙膑,便拜求他的师傅鬼谷子下山。这件元青花大罐描绘的就是鬼谷子下山的情景。

20世纪70年代,一家叫作佳士得的拍卖公司在四处寻访拍品的过程中,偶然在英国一户人家家里发现了一件青花瓷,鉴定专家认为这应该是明代青花瓷,于是愿意出价2000美金来购买,但主人并不愿意卖,所以最终遗憾地未能成交。又过了30年,当专家再次来到这户人家寻访时,才发现这并不是明代青花瓷,而是更早更珍贵的元代青花瓷。而让人意想不到的是,此时,这件价值连城的元青花大罐正被用来当作存放CD的盒子。

2005年7月12日,在伦敦佳士得拍卖会上,经过六位收藏家的激烈竞争,这件元青花大罐最终以1568万英镑(在当时约合2.3亿元人民币)成交,创造了迄今为止元青花在拍卖市场上的最高价格,如果把这些英镑按当时的金价折合成黄金,大约相当于两吨黄金呢!

这件身世传奇的“鬼谷下山”元青花大罐为何能价值连城呢?要想解答这个问题,我们就要从青花瓷的制作工艺上说起了。

当一件精美的古代珍品出现在拍卖会的现场时,它的价值是通过价格来实现的。但是,当它出现在博物馆的展厅里时,它身上更多凝结的是历史和文化的价值,并且,这种价值是在观众的感受和学习中体现出来的。所以,当你走进博物馆时,你不仅能够长知识,还能够给那些国宝们提供“增值服务”呢!

元青花的兴盛

青花瓷是这样制作的:工匠们在晾干的瓷坯上用颜料描绘图案,然后涂施透明的釉料,经过1300 摄氏度左右的高温,一次性烧造成釉下彩瓷。这种釉下彩瓷呈蓝色,人们习惯上称它为“青花瓷”。之所以会呈现蓝色,是因为在绘图的颜料里含有一种叫作钴的矿物质,钴在高温并且氧化的条件下会呈现蓝色。其实早在2500多年前的春秋战国时期,人们就已经开始利用氧化钴所带来的蓝色制作陶胎的琉璃珠子了。有人认为在唐代已经有了色彩艳丽、釉色纯净的唐青花,甚至还远销到了国外,但这些都没有形成太大的影响。直到元末明初,约70 年的时间里,景德镇的青花瓷异军突起,迅速成为中国瓷器的主流。是什么原因带来这样的变化呢?

有人说元青花的兴盛和蒙古人有很大关系。首先,生活在草原上的蒙古人特别钟情于蓝色和白色,同时,随着元代疆域不断扩大,很多来自中亚和西亚的工匠也通过商贸通道等途径来到中原。那时候,很多崇尚伊斯兰文化的国家对蓝色瓷器的需求增加,也对元青花瓷器的逐渐兴盛起到了一定程度的推动作用。这些因素都对元青花的流行产生了影响。

还有人说元青花的兴盛和它本身的烧造工艺有很大关系。一是因为蓝色的图案在透明釉层的下面,颜色不容易脱落,从而使它更加耐用;二是钴料呈现的颜色相对稳定,对窑内的温度高低、氧气多少的变化要求并不是那样严格,所以它制作起来比较方便,容易在降低成本的基础上进行大批量生产。

探究帖

瓷器的种类有多少?

瓷器按照品种基本上可以分为三大类。一类是颜色釉瓷,比如前面讲到的青瓷,这类瓷器表面的釉料中含有不同矿物质,经过焙烧后呈现出不同的颜色;一类是釉下彩瓷,制作这类瓷器会先在瓷坯上描绘图案,再施以釉料,烧造成形后,图案位于釉层的下部;还有一类是釉上彩瓷,这类瓷器是在已经烧造好的瓷器(通常是白瓷)表面用颜料描绘图案再重新放进瓷窑中烧造而成的,它的图案位于釉层的上部。

元青花的身世之谜

让我们再来仔细欣赏一下这件元青花大罐:它身上的花纹可以分成四个层次,颈部装饰着水波纹,肩部装饰着缠枝牡丹纹,根部装饰着变形的莲花瓣纹,而主体部分描绘的是一个非常有名的故事——鬼谷子下山。因此,人们把它命名为“鬼谷下山”元青花大罐。为什么这件元青花瓷器能有这样高的价值呢?这和元青花的身世有着很大关系。

▲罐上的装饰

青花云龙纹象耳瓶大英博物馆藏

第一,元青花被认识的时间并不长。起初,人们甚至不认为元代曾经有过青花瓷,直到20 世纪50 年代,美国一位名叫波普的学者依据一对带有“至正十一年”字样的青花云龙纹象耳瓶,才明确了元青花的存在。这对珍贵的文物现在被大维德基金会收藏,在大英博物馆展出。

第二,元青花烧造的时间比较短。忽必烈在1271 年定国号为元,1278 年在江西省景德镇设立了一个专门管理烧造瓷器的机构——浮梁磁局。但是元朝的统治于1368 年被朱元璋建立的明朝所取代,前后仅仅维持了90 多年,而比较成熟的青花瓷器大面积出现,应该是在元代的中后期,所以,烧造数量少,加之瓷器本身易碎的特性,留存到今天的元青花就少之又少了。有些人认为全世界馆藏的元青花加起来也就300多件。

第三,带有人物图案的元青花更少。在元青花出现之前,瓷器上的装饰大都非常简单,没有太多的图案。到了元代,不同造型的缠枝花卉、展现情节的人物故事都出现在了青花瓷上。但是,由于钴料具有在烧造过程中容易晕散开来的特点,当它用在人物形象的描绘上时,人物的鼻子嘴巴很有可能就连在一块儿了,所以流传到今天的绘制有人物故事的元青花瓷器并不多见,据说,像“鬼谷下山”元青花大罐这样的人物大罐全世界也不足10 件。

元代的青花瓷展示着中国传统瓷器的魅力,给明清两代的瓷器带来了很大的影响,使青花瓷成为普通大众生活中最

常见的瓷器品种。同时,它还把草原民族的文化融入其中,在这件“鬼谷下山”元青花大罐上,你有没有找到一种在蓝天白云下驰骋于旷野中的感觉呢?这种直观和奔放的色彩真是给我们带来了非常强烈的视觉冲击呀!