浅析电影《白日焰火》的剪辑艺术

2018-08-01张阿娇刘宗元

□ 张阿娇 刘宗元

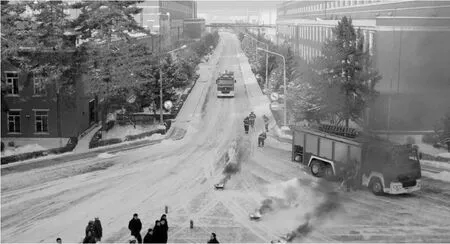

在第64届柏林电影节颁奖典礼上,一部被称作“中国式黑色电影”的影片进入了国际舞台。对于一个正处在农业社会尚未完结,工业文明又尚未成熟的发展中国家来说,这部影片中的一切都是混搭的,一切都是错位的。作为中国当代艺术电影,《白日焰火》所传达出的一个最重要的主题就是:中国人生活的荒谬性。所谓的荒谬性并非在于生活的极度真实,而在于真实本身没有价值。影片除了物象形象、长镜头运用、节奏把控等,其中特殊的效果剪辑也为本部影片增色不少。

一、表现性效果剪辑

表现性效果剪辑是在保证叙事连贯流畅的同时,大胆简化或跳跃,有选择地集中类比镜头,突出某种情绪或意念,将一些对比和类似的镜头并列,取得揭示内在含义、渲染气氛的效果。作为一部披着黑色外衣,将文艺性与商业性相结合的犯罪爱情影片,《白日焰火》的剪辑把控在剪辑师手中,形成了自己独树一帜的风格。

(一)凸现细节,渲染气氛

剪辑是加与减的艺术,细节在一部电影中的呈现或者消失,对影片的主题、人物、环境等都有着一定的影响。《白日焰火》以一车煤的局部开场,黑色的煤车里面半掩着一个白色的东西。黑白相间,小面积的色彩格外引人瞩目,然而,这个白色袋子到底是什么呢?影片迟迟未交代,等到这个白色的东西第五次出现时,影片用了一个固定镜头,让受众清楚地看到了是一只人手。基本连续的五个镜头的运用,突出了这只手的重要性,为事件后续发展埋下伏笔。

同时,在影片开场前4分30秒中,剪辑师在多次交代这只手和煤场的场景时,也穿插了张自力与妻子打扑克牌的场景。玩扑克牌本是一件休闲娱乐、令人开心的事情,但是,两人在打牌过程中,从始至终无言语交流,剪辑师只留下了一个张自力用手指点出牌的长镜头。加之两个人发生关系时,剪辑师用了三个连续的特写镜头:手部的特写、风扇的特写、白床单上死去的七星瓢虫的特写,使得整部影片的开场格调就被一种夏季闷热死寂的氛围所笼罩。

(二)塑造人物形象

影片通过表现性效果剪辑,很好地塑造了张自力、吴志贞、梁志军这三个人物形象。

张自力——一个行动主义者,当他和队友一起去发廊里逮捕嫌疑人时,影片用了连续两个他用胳膊勒住嫌疑人脖子的镜头,从全景到近景的切换,将张自力的面部表情以及手部动作完整体现。而在发廊里,当张自力的队友被嫌疑人枪杀时,从张自力掏枪大景切换到开枪中景,人物因为紧张害怕已经开始发抖、流汗。这种近距离的观看,让一个有血有肉、真实的警察形象展现在了受众面前。然而在这个警察身上也透露着一些痞子气。当煤厂工作人员在厂内向张自力控诉碎尸案件时,张自力一直玩弄着脚底下的酒瓶,工作人员还未说出最重要的事情,一个他踢掉酒瓶打断别人所说的话的特写镜头,让一个痞里痞气的警察形象跃然出现。

吴志贞——一个冷若冰霜,不断自我救赎的蛇蝎美人。影片中,张自力和吴志贞滑野冰时,用了连续的14个镜头来交代两个人之间的关系,张自力滑冰时一直跟随在吴志贞身后,而吴志贞一直是一副冰冷的表情,给人一种冷艳、高贵、不可侵犯的感觉,这样的冰冷又使她像一个无灵魂的行尸走肉。她又是一个普通的女人,在被丈夫监控多年后,她终于鼓起勇气,帮助警察逮捕自己的丈夫。看着自己的丈夫被打死时,剪辑师穿插了一个吴志贞的中近景镜头——瑟瑟发抖的身体,急促的呼吸,她的惶恐不安像一个普通人一样表露无遗。她也在不断地进行着自我救赎,在影片接近尾声焰火升起时,剪辑师故意选取了吴志贞站在雪地里眼中含泪抬头看烟火的表情特写和坐在警车里看烟火嘴角上扬的中近景,让我们看到了一个真实的、被压抑的底层人物一步步完成自我救赎后的欣慰。

梁志军——一个生活在暗处的“活死人”。他是众人口中的杀人狂,他也是一个非常重情之人。然而,这种情却是畸形的。影片中当梁志军和吴志贞在宾馆正式见面时,两人并排坐在床边,梁志军看着吴志贞,抚摸着她的背,在这里剪辑师只挑选了一个长镜头,我们无从得知吴志贞的面部表情,只是从两人的背影看出了吴志贞面对这个男人似乎已经麻木了;紧接着是两个人并排走在大街上准备去买烟的中近景切换到无法牵在一起的手部的特写;最后,梁志军用手从背面准备去搂吴志贞的腰,剪辑师将镜头切换到了近景,手却又放了下来。一只不断徘徊犹豫的手,让我们看到了梁志军对妻子深沉的爱,爱她并且尊重她。然而,他的自私的、无底线的爱,最终导致他走上了犯罪的道路。

二、戏剧性效果剪辑

戏剧性效果剪辑指运用调整重点、关键性镜头出现的时机和顺序,选择最佳剪辑点,使每一个镜头都在剧情展开的最恰当时间出现。故事片常提前暗示或有意延缓“危机”“事变”来制造紧张期待的悬念,出人意料的惊恐。

(一)营造悬念

戏剧性效果剪辑在本部影片中最为突出的地方体现在几处冰刀(即溜冰鞋)特写镜头的插入。每次冰刀的出现都伴有相同调子的低沉音乐,剪辑师巧妙地用音乐转场,加上冰刀镜头出现的最佳时机的选择,增加了剧情的悬念感。这个物象的第一次出现是在张自力尾随吴志贞回家时,张自力站在阴暗的天桥上,惊悚的音乐响起,先是一双移动着的冰刀特写,紧接着是一个男人溜冰的背影,短短的两个镜头,让我们想到了吴志贞前两个男友的死以及滑冰场这个洁白的雪地下面埋藏的罪恶;第二次冰刀出现得非常急促,在张自力尾随吴志贞送衣服时,他发现了雪地上的脚印,这时剪辑师又插入了一个冰刀特写镜头,营造出了与冰刀有关的悬念感,也开始调动受众努力联想影片中所有与冰刀、滑冰有关的场景,对滑冰的危险性产生猜测和预期,为两个人的冰场约会铺垫出紧张的心理环境;冰刀的第三次出现伴随着嫌疑犯梁志军一同出现,先是一个挂在脖子的冰刀特写,紧接着梁志军带着冰刀下车,警察尾随他试图调查他的时候,梁志军胸前的冰刀与受众此前的冰刀记忆合并,冰刀的物像被升华为凶险的意象,危机感随之产生,弥漫在整个跟踪的过程中,提升了影片的悬疑感。

(二)推动叙事,衬托主题

法国人巴赞最早提出了长镜头理论,长镜头的运用最初也只是起着纪实性的作用。然而随着电影以及剪辑艺术的不断发展,剪辑师在对长镜头运用的过程中也使其形成了戏剧性的效果。影片中有一个时间转场的戏份,剪辑师用了两个长镜头,通过物体(车)的运动方向合理转场,直接推动着故事发展到了五年之后。此时,我们看到张自力已经变得浑浑噩噩。同时,剪辑师选择了合理的衔接点,当路人对张自力嘘寒问暖时,本以为这段会很温情动人,谁知,当张自力被差不多叫醒时,我们跟随着他的目光,却看到了被路人掉了包的摩托车,戏剧化的表达,让我们不禁思考善与恶之间到底有多远。

戏剧性效果剪辑也有着衬托主题的作用,影片中有场梁志军跟踪张自力的戏份,这部分从黑夜转到白天,从跟踪转到被跟踪,剪辑师用了一个张自力主观视角的镜头自然转场,也让影片故事脉络的发展出现了新的局面。接着,在网吧中有一个青少年因为游戏失败,而将愤怒的情绪发泄到灭火器上,少年对网络的痴迷本身就是一种沦陷,这一场景也恰好符合本部影片的主题:沦陷后谁来救赎?

三、节奏性效果剪辑

影视剪辑中对节奏的把握是至关重要的,正如摩西纳克所言,“最后确定影片本身价值的那种特殊价值还是节奏”,“是节奏,不然就是死亡”。也正如电影《眨眼之间》所说:“电影就像是一盘菜,导演及各部门成员挑回来上好的食材(素材),剪辑师把这盘菜炒好。”

节奏性效果剪辑最主要的目的是调节观众气息。气息是电影与受众的重要交流媒介,它无法触摸却真实存在,它是观众和电影人物同呼吸共命运的基础,气息相合,影片就会感动观众,气息不合,则会被观众所拒绝。

在本部影片中,剪辑师杨红雨对于开场部分碎尸案的处理很好地把握住了观众的心情,调节了受众的气息。在这里,剪辑师并没有运用快速切换的剪辑手法或者酷炫的技巧来引领受众进入紧张的氛围中,而是用了一个煤车里面藏着东西的长镜头配合着一首经久不衰的军歌《打靶归来》,欢快中带着未知,给人一种若隐若现的感觉,让受众保有想象的空间。这一设定也为影片定下了隐忍、纠结的调子,为整个故事的铺垫提供了悠长的气息。

关于气息也有着自己固定的标准:正确的人物心理逻辑,正确的空间感和时间感,剧情发展的合理性,以及正确组合所有元素的节奏感。影片中有一段是张自力独舞的镜头,这个镜头从音乐起他便跟随着跳了起来,随意洒脱的舞姿,是他自身的一种发泄,观众也跟着他以及音乐开始神游。在这一整段中,无论人物的动作是多么的滑稽,舞蹈是多么的粗糙,剪辑师一直未进行镜头切换。其实这样的长镜头运用恰好会让观众在观看影片时不自觉地跟着音乐起舞,忘记所有,调节自身的气息,达到身体完全的放松状态。

四、结语

《白日焰火》这部影片中,剪辑师保留着导演一贯的文艺风格路线,大量长镜头、跟拍镜头的选择以及看似戏剧化场景的加入,让影片看起来更加真实。同时,剪辑师对镜头的长短把控,也符合观众生理和心理的感受,使观众在观赏时整个人都能呈现出舒服的状态。我们常说,一部电影,无论本身想反映什么或者告知受众什么,影像的魅力在于合理呈现一个故事(事件),或者社会的一种现状。而剪辑作为电影中的第三次创作,它的目的是优化影片,使最终呈现的影像更加符合大众的审美眼光以及市场的青睐。