论江枫译《篱笆那边》中的创造性叛逆

2018-08-01胡爱华陈世华

胡爱华, 陈世华

(南京工业大学 外国语言文学学院, 江苏 南京 211816)

陈世华(1973-),男,山东诸城人,博士,教授,硕导,博士。主要研究方向为日本近现代文学及文论、日语教育方法论。

一、引 言

创造性叛逆(creative treason)一词由法国批评家罗伯特·埃斯卡皮(Robert Escarpit)率先提出,认为翻译是一种创造性叛逆,但他未对该术语作进一步阐释。1992年我国学者谢天振撰文《论文学翻译的创造性叛逆》,认为翻译的创造性叛逆不可避免,并从译者、读者和接受环境三个方面讨论创造性叛逆。[1]30-371998年谢教授在专著《译介学》第三章讨论文学翻译的创造性叛逆,认为译者的创造性叛逆主要包括四种:个性化翻译、误译与漏译、节译与编译、转译与改编。[2]130-173其后,孙致礼探讨了翻译中叛逆的不可避免性,并区分五种类型的叛逆;[3]18-22许钧从忠诚与翻译的矛盾关系入手,对译者这一翻译主体进行理论探讨;[4]6-11胡芳毅从功能翻译理论视角讨论译者的创造性叛逆[5]171-175。2012年,谢教授再次撰文剖析创造性叛逆的理论内涵、实质及其对当前翻译研究的价值和意义。[6]33-40也有不少学者从创造性叛逆理论入手探讨具体译作,如王晓玲在解构主义翻译观关照下讨论了《螽斯》两种英译本中的译者创造性叛逆[7]135-138;卢巧丹则采用“三向对比”法研究庞德《胡关饶风沙》英译诗中的创造性叛逆[8]81-85。不过,迄今为止鲜有学者从创造性叛逆视角探讨美国传奇女诗人狄金森(1830-1886)诗歌作品的译作。

狄金森一生创作近两千首诗,Hopeisthethingwithfeathers(254),Thesoulselectshersociety(303),BecauseIcouldnotstopforDeath(476),这些作品家喻户晓,常被选为童萌读物和大学读本。在我国,诗人余光中、翻译家江枫和浦隆都曾在狄金森作品译介方面做了大量工作。江枫为外国文学译介工作作出了重要贡献,我们耳熟能详的“冬天来了,春天还会远吗”就出自其手。翻译家于1979年发表《狄金森名诗精选》,1984年出版《狄金森诗选》,此后不断再版,1997年又由太白文艺出版社发行《狄金森名诗精选》。江枫于1995年获得彩虹翻译终身成就奖,2002年被中国翻译协会表彰为资深翻译家,2011年9月荣获中国翻译文化终身成就奖。他将狄金森的第251首Overthefence译为《篱笆那边》,该诗收录在《狄金森诗选》中,1984年由湖南人民出版社发行,1997年由太白文艺出版社再次发行。2000年《篱笆那边》(选自1997年版《狄金森名诗精选》)收录在人教版高中语文第一册第一单元中,从此这首译界精品在我国广为流传。值得一提的是,蒲隆先生的《狄金森全集》(共4册)完整编译了由约翰逊与富兰克林分别主编的两个版本的《艾米莉·狄金森诗全集》,2014年由上海译文出版社发行*《篱笆那边》收录在《狄金森全集:卷一·诗歌》。。该全套译本倾注了蒲隆先生二十载的心血,改变了以前国内狄金森诗歌作品汉译基本都为选译本的尴尬局面。因此本文拟以浦隆译《篱笆那边》为对照,从个性化翻译、误译与漏译这几个层面讨论江枫译作中译者创造性叛逆的具体表现,并藉此给狄金森诗作评价和再译工作提供一些借鉴。

二、原诗分析

第251首篇幅短小,第一节五行,第二节四行,如下:

Over the fence-/Strawberries-grow-/Over the fence-/I could climb-if I tried, I know/ Berries are nice!

But-if I stained my Apron-/God would certainly scold!/Oh, dear, -I guess if He were a Boy-/He'd-climb-if He could!

第251首诗采用第一人称儿童视角。第一节写实,以小女孩叙述者所看为主,描述的是我们现实生活的普通场景。篱笆那边长着草莓,十分香甜,小女孩想爬过篱笆品尝一番。第二节写虚,以小女孩所想为主,刻画的是主观情感,是小女孩内心隐秘情感的变化投射过程。小女孩最终未能吃到草莓,因为她知道如果将围裙弄脏,上帝肯定会责罚她。一二两节虚虚实实,情景交融,寥寥九行将一个天真无邪、充满童趣的小女孩形象刻画得栩栩如生。

该诗的成功与作者所采用的语言风格密不可分。一方面在语言层面使用简单明了、平白如话的词语。全诗43个单词,如果去除第一节第三行的重复短语“over the fence”,全诗只有40个单词。这其中“strawberries”和“certainly”属于三音节词,“over”“berries”和“apron”属于双音节词语,其它35个词均为单音节,例如“the, fence, if, oh, dear,climb, tried”。这些词语浅显易懂,发音简单,琅琅上口,符合小女孩叙述者的语言特点和神情语气,将其想吃草莓却又不敢吃的矛盾心理描摹得真实自然,合情合理。

句法层面同样功不可没。第一节包括两个简单句和一个复合句。第一句“Over the fence-strawberries grow-”(原诗顺序:Over the fence-Strawberries-grow-”)是简单句,由地点状语“Over the fence-”+主语“strawberries”+谓语“grow”组成。第二句“I know I could climb if I tried”(原诗顺序:“Over the fence-I could climb-if I tried, I know”)是复合句,由主句“I know”+宾语从句“I could climb-if I tried.”组成,宾语从句又包括一个条件从句“if I tried”。第三句是简单句,由主语“Berries”+系动词“are”+表语“nice”组成“主系表”结构。第二节包括两个复合句。第一句“if I stained my Apron-God would certainly scold!”由条件句“if I stained my Apron-”+主句“God would certainly scold!”组成。第二句“Oh, dear, -I guess if He were a boy-he'd-climb-if he could!”(原诗顺序:“Oh, dear, -I guess if He were a Boy-He'd-climb-if He could!”)包括主句“I guess”和宾语从句“if He were a Boy He'd-climb-if He could”。宾语从句还包括两个“if”引导的条件从句和宾语从句“He'd-climb-”。无论是两个简单句还是三个复合句,这些句式简洁明快,无任何晦涩难懂结构,较为契合小女孩叙述者的教育背景和话语特征。

三、个性化翻译

所谓个性化翻译是指译者在“从事文学翻译时大多有自己信奉的翻译原则,并且还有其独特的追求目标”[1]31。好的译文要兼顾到与原文风格的一致性。江枫译文的成功之处首先在于使用具有创造性叛逆的语言彰显小女孩叙述者的说话语气和性格特征。口语化的语言主要体现在词汇和句式这两个层面的翻译上。首先,江枫将“I could climb-if I tried, I know”中的“tried”译为“愿意”,将“God would certainly scold!”中的scold译为“骂我”。“Try”的字典意思是“试图、努力”,“愿意”明显属于归化译法,而归化法正是谢天振所倡导的个性化翻译的一个主要特点。“scold”字典意为“责骂”,江枫采用增译法译为“骂我”。“骂”保留了原词内涵,“我”给出了动作的承受者。这一译法浅显易懂,口语化特征明显,非常贴切地刻画出小女孩想吃又不敢吃草莓的矛盾心情。浦隆将“tried”译为“小试一场”,将“scold”译为“痛斥责骂”。虽语言凝炼,言简意赅,但“小试一场”或“痛斥责骂”这种文绉绉、一本正经的语言,显得小女孩少年老成,既不太符合小女孩的话语特征,也与狄金森想要刻画的小女孩形象有明显偏离,属于过译。

句式翻译的叛逆性主要体现在“Strawberries-grow”和“But-if I stained my Apron-”这两个句子的处理上。第一句采用主谓结构(名词“Strawberries”+不及物动词“grow”),这是英语语法中最基本的五大句型之一。江枫译之为“有草莓一颗——”,带有明显意译特征,该译文属于汉语语法中典型的无主句结构,由存在动词“有”+宾语“草莓一颗”组成。数量词“一颗”一般放在中心词“草莓”前面,修饰“草莓”,但译文“有草莓一颗”调换了这两个词语的结构,更加凸显日常口语的语言特征。浦隆采用直译法,即保留原文主谓结构(名词“草莓”+动词“生长”),和原文词语顺序对应。比较“有草莓一颗”和“草莓生长”就会发觉,前者较为口语化而后者比较正式,因此前者更符合小女孩的语言特征,而浦隆译文比较中规中矩,忠实地传达了原文内容,但在把握小女孩的话语特征方面有所欠缺。江枫将条件句“But-if I stained my Apron-”译为极为简洁明了的无主句“可是,脏了围裙——”,省略译出“if I”,动态词“脏”反映了人物丰富的内心活动。浦隆采用字对字译法,“不过——要是我把围裙弄脏——”。浦隆采用“把”字句结构,意思更加完整,不过句子结构比原文复杂,虽然在译文中保留了原文形式和意思,但终究不太符合小女孩的口语表达特征。

无论是单个词语的选择还是句式的处理,江枫译文均采用归化法处理原诗内容,选择最能反映儿童特征且极其自然流畅的具有明显口语化特征的语言,使得小女孩的形象活化起来。这种极为娴熟的译文处理法完全践行了他在西安翻译学院所作文学翻译学术报告中倡导的翻译理念:“翻译中的美学意义,要求译者对原作者的思想意识、精神状态、表达习惯以及作品的场景、情调具有真切敏锐的感受,并能用精确的语言以符合目标受众审美习惯的形式表达原作的内容和精神实质。”[9]

四、误译和漏译

谢天振认为误译属于无意识型创造性叛逆,并区分了两种形式的误译。无意误译不符合翻译的要求,因为会造成信息的误导。但有意误译较为常见,因为译者想迎合目标读者的文化心态和接受习惯,或强行介绍外来文化模式或语言方式。[1]31-32《篱笆那边》译文中,第二节第三行“Oh, dear, -I guess if He were a Boy”出现了误译情况。

江枫将“boy”译为“孩子”,应为有意误译,一是因为“boy”是英语语言中极为常见的单词,所以不存在译者对原文语言内涵把握不透的问题;二是联系“孩子”的前后语境,这一译法不会给读者判断叙述者的性别带来很大困扰或理解障碍。“if He were a Boy”字面译文为“假如他是个男孩”。江枫采用增译法,在“如果他是个孩子”中添加了一个转折词“也”,表示“同样”之意。据此,我们可以判断“……文本叙述者是个孩子”,但无法确定“tā”是男孩还是女孩。杜明甫分析认为狄金森巧妙地利用儿童视角将自己隐匿诗后,“围裙的意象很显然是为了点明诗歌的叙事主体是一个女孩”[10]。我们在阐释过程中也会联系上下文语境等因素,所以将“孩子”和第二节第一行的译文“围裙”结合起来,就不难判断叙述者确为小女孩。要指出的是,厘清文本中的小女孩叙述者身份非常重要,因为她“是社会的弱势群体,是被男权文化遮蔽的他者,并不具有言说主体的地位和价值。所以女孩就应该如淑女般循规蹈矩、举止恰当,倘若破坏了这种社会规定的形象,像调皮的男孩一样爬过篱笆脏了围裙,可以想象对她的那种惩罚应该是比较严厉的”[11]。比较而言,浦隆的译文“假如他是个男孩”,所给信息直截了当,也利于读者即时作出准确判断。不过,诗歌作品的魅力就在于能够邀请读者参与其中,放飞想象的心灵,透过浓缩的文字表层把握作品深层的文化内涵,最终实现“言尽而意不尽”的效果,而该处译者的创造性叛逆恰恰是实现这一效果的媒介。

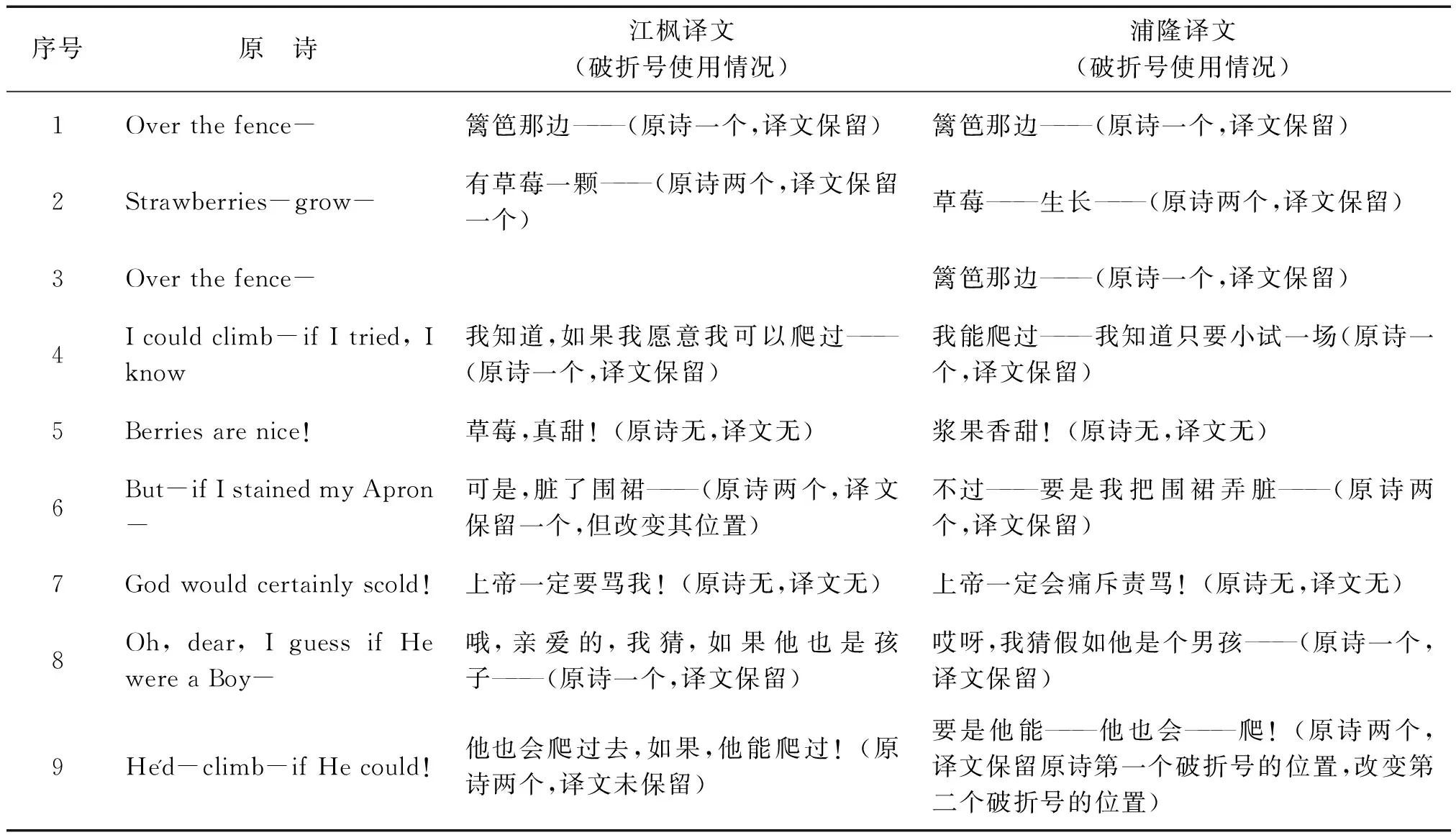

漏译也属于无意识型创造性叛逆,分有意和无意两种。本节讨论有意漏译,也即,译者在从事翻译活动时主观漏掉原文中的一些元素。《篱笆那边》的漏译主要体现为“over the fence”和破折号的翻译上。第一节第三行“over the fence”江枫并未译出,不过这种处理方法并不影响原文内容的总体传达。相反,蒲隆版保留了原诗中该处的“over the fence”,将之再次译出,此举实属多余,原因之一是“篱笆那边——”使得诗歌语言愈加繁琐冗长,不符合文中的童稚语气;其二,读者从译文第一行已经知晓故事发生的地点为“篱笆那边——”,江枫选择略译不影响读者理解小诗内容;其三,江枫选择不译“篱笆那边”符合汉语语法的表达习惯。狄金森对破折号有着超乎寻常的偏爱。在第632首TheBrain-iswiderthesky-,通篇短短3节12行,破折号出现22次,第254首Nomatter-now-Sweet四节16行出现20次,本诗中(包括标题)出现了11次,两节各出现5次。这些破折号是高度精炼的文学形式,表现出诗人对传统规范不驯的叛逆姿态,从而赋予读者解读作品的多重可能性。这些破折号赋予诗歌一种特殊的生命力,或表示声音的绵长,或替代其它标点符号,或表达诗歌内在韵律感,或揭示说话者的思想情感,或带给读者视觉冲击感。原诗与江枫译文破折号的使用情况如表1所示:

表1 原诗/江枫译文/浦隆译文破折号使用情况对照表

表1显示,原诗破折号出现10次,浦隆译文中破折号也出现了10次,完全保留了原诗破折号的次数,而江枫译文中破折号仅出现5次,破折号使用次数是原诗的一半。表1中序号2、6、9均存在江枫译文破折号与原文破折号使用不一致之处,也是体现译者创造性叛逆的地方。以表中序号9“He'd-climb-if He could!”的译文为例,“他也会爬过去,如果,他能爬过!”原诗中破折号出现了两次,译文中并未保留这两个破折号,直接省略第一个破折号,用逗号替代第二个破折号,如表2:

表2 原诗与江枫/浦隆译文对照表

注:浦隆译文的实际顺序是“要是他能——他也会——爬”。

英语诗歌的最大特征就是韵律。原文“He'd”和“climb”后都有破折号,分别在两个辅音音节“[d]”和“[m]”后,相当于弱读音节,起“声音绵长”的作用,从而增加了该行的音乐性和节奏感。江枫漏译“He'd-”中的破折号,“他也会爬过去”,句子通顺流畅,一气呵成,也与上节第5行“我可以爬过”形成前后照应。“爬过去”后用逗号取代“climb-”中的破折号,符合汉语语法中逗号可以取代破折号的习惯,表示“一句话没说完”,起停顿作用。而浦隆译文在“要是他能——”和“他也会——”后分别使用破折号,严格意义上讲不太符合汉语表达习惯,且影响目标读者对整个句子的阅读。

本节漏译分析显示,江枫译本尽量走近汉语目标读者,采用符合汉语语法习惯的标点符号,对原作破折号的使用进行了一定程度的背离。这种处理方式虽然改变了原诗作者所赋予原作的独特语言特色,但却反映出在翻译活动中译者可在一定范围内发挥自己的主体性。

五、结 语

从读者对目标文本的接受效果来说,符合人物身份的口语化语言,言尽意不尽的文字魅力,迎合汉语习惯的标点符号,这些都赋予了Overthefence第二次生命,让大诗人狄金森的诗歌作品借助翻译这一载体在中华大地广泛传诵下去。而所有这一切的取得与翻译家江枫在翻译过程中恰到好处的创造性叛逆密不可分。创造性叛逆的最根本意义就是对译者所从事的文学翻译事业的认可,是对译作的文学价值的一种肯定,也充分体现了译者作为翻译主体的主观能动性,译者具有构建原作意义的自由,因而处于整个翻译活动的中心位置。