晚清体育知识群体的公共交往(1890—1912)

2018-08-01王颢霖

王颢霖

晚清体育知识群体的公共交往(1890—1912)

王颢霖

河南师范大学 体育学院, 河南 新乡 453007

运用文献资料调研法、逻辑分析等研究方法,从公共交往这一新视角出发,对聚集在书局、报刊、学校、革命团体等公共领域的晚清体育3大知识群体关系进行考察,研究表明:体育译界知识群体的交往关系是以地缘关系为主,学缘与业缘关系为辅。体育思想学术界群体交往的传播网络是以江浙为中心。体育留学生在学界交往中包含地缘、学缘等跨界多元交往关系;在革命交往中则是以地缘认同为前提。在此过程中,晚清体育知识群体通过公共交往,获得身份认同与价值归属。

晚清体育知识群体;公共领域;公共交往;交往网络

1 关于“公共交往”与晚清体育知识群体

晚清社会结构丕变,与之相伴随的是近代新式知识分子不断涌现,他们作为“先知先觉”的群体,面对外侮内乱的时局,没有抱残守阙,积极吸收西方理念,依托书局、报刊、学校、社团等“介于个人、家庭和国家公共权威之间的自主性社会领域”[7]——公共领域(Public Sphere),向国人传播顺应潮流的先进知识与思想,而从晚清体育肇始于体操译著、萌蘖于思想争锋、觉醒于体操立科的发展脉理来看,那些聚集书局、报刊等公共领域从事翻译体育书籍、编辑及撰稿等职业的新式知识群体,率先充当“初级”体育知识分子。特别是1905年前后归国的留日体育生,标志着晚清体育知识群体的正式崛起。鉴于此,本文将具备相当西学知识,受过新式学堂、教会学校教育和留学背景,且从事体育知识传播与生产的知识阶层统称为晚清体育知识群体。他们在公共交往中(即公共领域的交往活动)建构起地缘、学缘、业缘等错综复杂的公共交往网络,得以实现身份认同、价值归属。

目前,学术界对晚清体育知识群体的关注多涉及体育人物,但仅止笔于人物简介、思想或是历史事迹,故本文拟从“公共交往”这一新视角出发,考察体育译界、体育思想学术界、体育留学界这3类晚清体育知识群体是如何通过书局、报社、学校、革命团体等公共领域建构、拓展交往网络的。就现有研究晚清的期刊全文数据库来看,无论是新式教科书出版、军事改革,还是思想潮流(像“尚武思潮”),在19世纪90年代都相对活跃。另就《近代译书目》(王韬、顾燮光等,2003)、《晚清新学书目提要》(熊月之,2007)、《中国出版史料(近代部分·补卷)》(下册)(汪家熔,2011)、《近代汉译西学书目提要:明末至1919》(张晓,2012)所记载的体育书目来讲,最早的体育译著为1890年出版的《幼学操身图书》(庆丕、瞿汝舟)。再者,公共领域从19世纪末起在规模拓展、空间构造、体制建构上发展较快[7]。因此,本研究选取1890—1912年这一时段为切入点,以深入解析晚清体育知识群体的公共交往。

2 书局——晚清体育译界知识群体交往之出版网络

历经两次鸦片战争失利,洋务派实施了一系列“自强”、“求富”运动,包括:兴建实业、派遣留学生、开设译书馆等内容,而译书是这场运动中最为持久、影响最为深远的活动,大量体育译著“应运而生”。晚清出版体育译著的机构集中在教会书局(如益智书会、墨海书局、广学会等)、官办书局(如湖北官书处等)、民办书局(如扫叶山房、六艺书局、文明书局、商务印书馆、中国图书馆公司等)3大机构,而依附于这3大出版机构的体育译才按照翻译模式、译著主题及语种分为“中述”译才、军事译才和日文译才3类(译才指翻译人才)。

2.1 19世纪末:晚清“中述”译才与教会书局

第1类是“中述”译才。西学东渐初期,传教士是西书翻译的主体,所译书籍多服务于传教,但缺乏既通晓西学,又精通西文的译才,传教士遂与开明士绅合作,采取“西译中述”、华士秉笔①的方式,即由士绅根据传教士、洋人的口译进行“中式”润色,以方便国人阅读,因此,晚清西学译者在排名上通常是第1署名为(先)洋人(晚清至民国时对外国人的称谓),第2为华人,即:洋人(译/辑)+华人(述)。“中述”译才主要倚赖于传教士创办的书局,如墨海书馆(麦都思,1843)、上海益智书会(韦廉臣,1877,后改为“中华教育会”)、同文书会印刷所(广学会,韦廉臣,1887)等。其中益智书会于1890年出版了我国迄今为止最早的体育译著《幼学操身图说》(庆丕辑、燕京翟汝舟述),除此外,尚有5个版本:墨海书局(1890)[50]、广学会(1890)、北洋官书局(1890)、关中味经官书局(1898)、西安马存心堂(1904),充分说明此书在当时颇受欢迎。广学会出版了《体育图说》(英文名为:)([美]罗克斯著,楚州姚受庠译;1904)、《女学体操》([英]苏慕德,王培基等;1907),以上教会书局的创建,韦廉臣(Alexander Williamson)均有参与,其婿正是《幼学操身图说》的编者:庆丕(Paul Henry King),任职于中国海关。从上海广学会版本来看,此书成稿于光绪十五年嘉平月11日(农历1889年12月11日)在烟台完成,而为此书作序的盛宣怀曾在“光绪十年(1884)至十二年(1886)任津海关道、山东登莱兵备道兼东海关监督”[17]。作为庆丕的上司海关总税务司赫德(Robert Hart)不仅担任广学会总理,还在任内组织总税务司署印行西学书籍。可见,教会书局与官方之间来往密切。

2.2 19世纪末~20世纪:晚清军事译才与官书局

第2类是军事译才。译者主体仍以洋人为主、中国人为辅共同完成。官书局出版书籍开始转向紧要的武备书籍,像湖北官书处(原为崇文书局)在1896—1900年间系统地出版了以介绍德国陆军为主的《湖北武学》(共31册)。此中:第30册“体操法卷一”——《德国武备原本》经通晓中文的(德)瑞乃尔(Schnell.Theodore H.)口译后,再由德州萧诵芬执笔成文。原普鲁士炮队下级军官瑞乃尔是来华较早的德国教习,任北洋淮军教习。瑞乃尔和萧诵芬有过几次合作,像《克虏卜新式陆路炮器具图说》(天津机器局,1890)、《克虏卜量药涨力器具图说》(天津水师学堂,1891),二人应私谊关系不错。该册“体操法卷二至卷五”——《德国武备原本》是(德)斯泰老(E.A.W.von Strauch)与庆云冯锡庚(曾做过翻译官,后为北洋政府将军)共译,可推之,斯泰老中文并不精通,萧诵芬不能独立完成译文。据笔者考证,斯泰老又被译作:斯忒老或斯忒劳[3,18,36,44,79],斯泰老为张之洞幕府人员,“1897年至1902年江南自强军教习、武备学堂教习”[21],在被张调入湖北武备学堂当军事教习前为自强军(为张之洞1895年所建)左翼翼长[41]。由于中外关系变化,晚清军事进行改革,“陆军遂由规仿德国操法改为日本操法”[33],这一迹象从《湖北武学》最后一册,即:第31册“体操法卷六”——《普通体操摘要》(日本师范学校原本)可窥一斑。与前一册不同,该册由王肇鋐(元和)一人独立完成翻译工作。王“1899年在幕(张之洞幕府),为武备学堂译绘委员兼译书局收发”[21],而张之洞为湖广总督(1889—1906)时,其幕僚参与兵书翻译在常理之中。官书局因服务于清廷“中体西用”的文化政策,还带有强烈的地方政府权力色彩,故而晚清军事译才与官书局来往多属幕僚关系。

此处需说明的是:甲午战争之前,国人只翻译英、美、法、俄等国之书籍,甲午战争之后,因日本明治维新的成功,遂使当时的晚清知识分子趋于向日本学习“强国之术”,视日本图书著作(尤其是对西学的译著)为西学发展动态的风向标。受军国民思想的影响较大,兵式体操在清末的各种教育法规中(像《钦定学堂章程》,1902;《奏定学堂章程》,1903等)已凌驾于普通体操之上,而“此时学堂的体操,既无‘术科’而言,亦无‘学科’之谈”[66],更无相关体操教科书出版,这毫无疑问刺激了体操教科书的需求,然而“清朝官方在教科书上的竞争力远不及民间”[22],民办书局抓住教科书紧缺这一契机异军突起。就体育译著出版时间来讲,1900年是一个分水岭,此前多为“西译中述”,1900年以后,日译占据出版界大壁江山,由此造就了第3类日文译才,他们以民办书局为中心,逐步展开公共交往。

2.3 20世纪初:晚清日文译才与民办书局

第3类日文译才多聚集在民办书局。文明书局、商务印书馆、中国图书公司等是晚清比较知名的民办书局,地缘、学缘等关系在书局、译员之间普遍存在,而地缘关系尤为突出。

2.3.1 文明书局

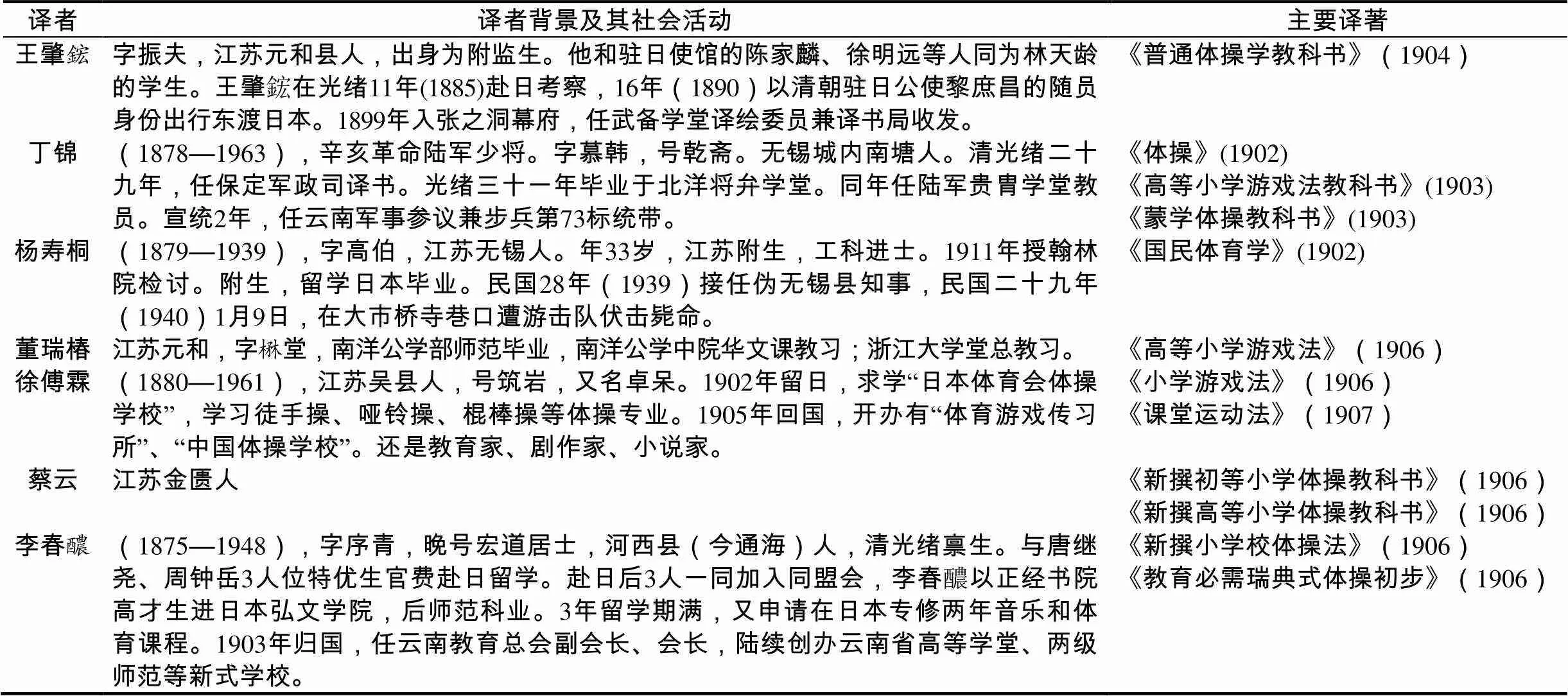

文明书局(1902,上海),吸引了众多的江苏籍译者(表1),之所以出现如此现象,归根于文明书局的创始人:廉泉、俞复、丁宝书等皆人为无锡籍,出于同乡之谊,江苏籍译者更倾向于选择与文明书局一起合作,如无锡的丁锦、蔡云、杨寿桐;元和的董瑞椿、徐傅霖等人。

表1 晚清“文明书局”体操图书译者

学缘上:杨寿桐、徐傅霖、李春醲、丁锦同为留日学生。董瑞椿、丁锦均入读于南洋公学:董瑞椿“光绪二十三年(1897)入学(南洋公学)……,为师范班毕业者”[16],任“编书员,1906年8月到局(晚清政府学部编译图书局),1910年离局”[46]。丁锦也在东文学堂学习过日语,至少在“清光绪29年(1903),任保定军政司译书”[88]之前。业缘上:董瑞椿和李春醲都为学部工作过,董瑞椿“光绪十九年(1893)副榜贡。官学部小京官”[35]。李春醲曾为学部图书局翻译过《瑞典式体操初步》(1906)。私谊上,廉泉1897年在京任户部郎中时先后结识徐锡麟、秋瑾(其与廉妻吴芝瑛相交甚密)、孙中山等革命党人[84],所以,文明书局在思想上较为同情革命,其书局译者中也有同盟会成员,如李春醲是在东京加人同盟会的云南留学生(与唐继尧同期赴日留学)②。

2.3.2 商务印书馆

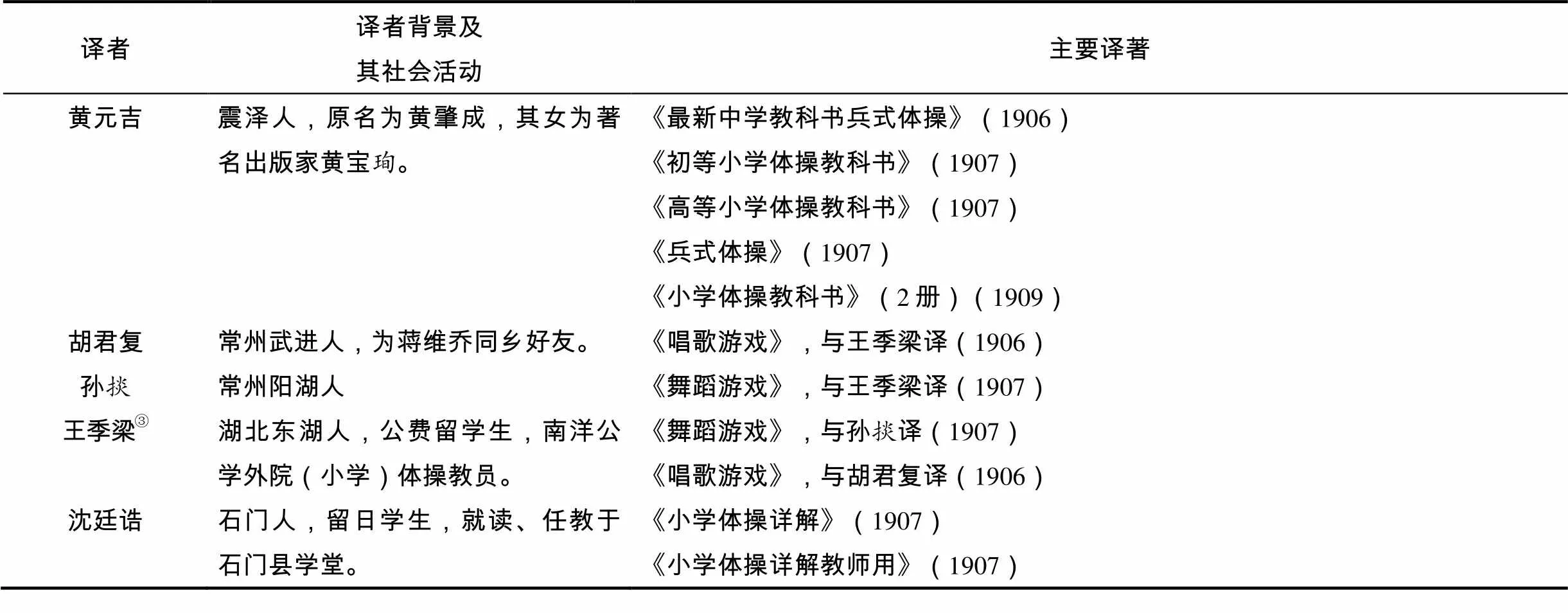

无独有偶,这种基于同乡信任而将地缘作为重要联结纽带的现象也出现在商务印书馆(1897,上海)中:商务以江苏、浙江人居多。1)由李鸿章推荐,因“戊戌变法”而革职的张元济入南洋公学,主持译书院;1902年出任中国教育会(为蔡元培等人创立)副会长[92];1902年转入商务印书馆,任编译所所长;引进黄元吉,译有多本体操教科书。2)蒋维乔经由其“江阴南菁书院”的教师钟观光(译有《国民新体操》,1906)介绍,结识蔡元培,蔡与张元济为同年,蒋遂于“1903年夏开始为商务编教科书,后入所任编辑”[51],在其引荐下,常州同乡像庄俞、孙掞以及老友胡君复等人进入商务编译所国文部,编写中小学教科书。蒋维乔早年在南菁学堂学过兵操[13],1902年在常州设体育传习所[23],提倡“尚武精神”,还发表体育文章,著有《因是子静坐法》(1914)一书。

表2 晚清“商务印书馆”体操图书译者

此外,1906年席子佩、曾少卿、狄葆贤、李平书、夏清贻以及张謇等组建“中国图书公司”[76,99],聘徐傅霖为公司编辑[99],徐与公司发起人席子佩(吴县)、编辑长沈恩孚(即沈信卿,吴县)[82]均为同乡。公司在1907—1909年共计出版了多本徐傅霖编译的体操教科书,还负责发行中国体操学校所编辑的《体育界》。

这3类体育译才:“中述”译才产生的原因主要在于语言不通,他们和传教士、供职晚清政府的洋人官员亦或是教会成员采取“西译中述”的方式合译西书,是较早接触西学新知的“弄潮儿”。甲午战后,随着本土译才的成长壮大,“中述”译才在1900年后由盛转衰[62]。与教会书局并存的官书局在甲午时势逼迫下,将武备书籍列为“紧要译书”,译书同样采用“西译中述”的方式,但不同于教会书局的“中述”译才,因为涉及军事机要,军事译才一般选用军政官员及其幕僚,合译的对象为外籍军官,所以,军事译才的社会交往建立在军政背景的幕缘关系之上。1905年科举立停,“学而优则仕”的传统教育制度被彻底打破,急遽改变了士子“安身立命”的出路,不得不另谋他业以求生存,导致知识精英群体发生更广泛的社会流动[52],“以扶助教育为己任”的知识分子投身书局这一新兴公共领域,为出版事业注入了新的力量。中日役毕,国内掀起一股日译教科书的风潮,新学制的颁行使得民办书局率先抢占教科出版商机,渐渐取代教会书局、官书局的出版主导地位。一批通晓外文,且以编译为职业的日文译才群体在20世纪的最初10年飞速增长,像王肇鋐、丁锦等有官书局译书经历的译才,纷纷加入民办书局,业已形成以留日生(如徐傅霖、丁锦、范迪吉、杨寿桐等)为主体的日译群体,进而提高了日文译才整体素质,民办书局译著质量也有所改观。同时,“中述”译才和军事译才所编制的科技术语译名、中西译名,为日文翻译提供了可借鉴经验。就译源由欧美转向日本而言,其反映出晚清从经世致用,到中体西用,再到改良维新的思潮意向转变;就译题由自然应用科学转向人文社会科学而言,其折射出晚清从科技,到政治制度,再到教育改革的知识需求转变;就体育翻译主体由传教士、官方转向民间而言,则呈现出从教到政,再到社会的文化主权转变。不容置否,教科译书出版运动成为促进科举立废、实施新式学堂教育的推波助澜者。从另一个角度检视,民办书局(像商务印书馆、文明书局、中国图书公司等)在激烈的市场竞争下,提升了体操教科书的内容编排、更新速度、编译质量,尤其是商务印书馆运用“现代教育原理”编写教科书[43],极具现代意义。书局注重同体育知识界之间的合作互动,像体育专业人才徐傅霖加盟文明书局、中国图书公司参与编译工作。凡此种种,表露出书局作为公共领域在构建知识“秩序”中发挥着功不可没的作用,知识界也通过出版传媒逐步结成知识“权威”网络。由于民办书局基于同乡信任而将地缘作为联结纽带,所以,选择合作的知识分子会优先考虑同乡,但因群体社会角色的多元化,像学缘、业缘关系渐融入到地缘关系。

虽然,此阶段的体育译著仅限于“翻译”而已,只能算作是“物质器技”[71]中的“翻译之技”,但这些译著的背后与内中,无一不在向外界表达译界群体构筑本土新知识领域的吁求与愿景。晚清体育译才群体的贡献贵在以“翻译之技”向国人介绍体育知识,特别是大、中、小学堂的毕业生大多采用过这些译才所翻译的体育教科书来学习体育相关知识、接受体育教育,因此,这场起于晚清新政时期(1901—1905)的体操教科书出版活动不单维系着体操“新学”的持续性发展,起到了知识先导的作用,还可视为晚清学校体育初步建制的一个风向标,其本身更是为培养体育专业人才创造良好氛围。体育译界群体(除去极个别受过体育专业教育的译才)固然不能称得上是真正意义上的体育知识分子,但算得上是初级意义上的体育知识分子。较之书籍这样传统而常见的出版物,报刊是最具机动灵活、时效性的新型传播媒介,其播扬新知新学的影响力骎骎日上。透过报刊,我们可以看到晚清体育思想学术界是如何凭借报刊力量筑起纵横交错的传播网络。

3 报刊——晚清体育思想学术界知识群体交往之传播网络

甲午战后,晚清进步人士有感于民族危机,借助“1895年后政治化了的新式媒体”[22]——报刊传播、宣扬激越爱国言论,一改时世沉窠之貌:不仅创晚清多元思想之局面,还助推近代中国体育思想的发展。“尚武思想”首先从资产阶级改良派进步报刊登载的维新人士文章开始,像严复的《原强》(《直报》,1895)、《天演论》(《国闻报》,1897)、麦孟华(署名佩弦生)的《论中国救亡当自增内力》(《清议报》,1900)、梁启超《新民说·尚武论》(《新民丛报》,1902),而这当中麦、梁为康有为学生,麦弟又为康的女婿;严、梁二人关系则是“亦对手亦友型”[63]。梁启超的两位学生:留日士官生蔡锷、蒋百里撰写的《军国民篇》(1902)、《军国民之教育》(1902)皆刊于梁主办的《新民丛报》上,一时间“军国民思想”勃兴,且留日生所创办的《游学编译》(东京,1902)、《湖北学生界》(东京,1903)、《浙江潮》(东京,1903)等革命报刊大量刊载“军国民思想”文章,引起社会各界共鸣。相比以学缘、亲缘为主的改良派报刊而言,革命报刊都是由各省留日同乡会所办,乡土地缘情谊极其浓厚,刊名可窥一斑。就发行网络来讲,“商界日益摆脱对官场的依附以及传媒社会需求量的增长”[37],报刊不再束缚于官方文化制度的约束,而是朝向民间化发展,报刊发行网络有着自己成熟、完善、独立的商业运作方式,像《湖南学生界》国内最大发行网可达33处,《浙江潮》为66处[68],加之留日学生同乡间的频繁流动,其传播网络较以上报刊更为“周行四达”[70]:从“东京——上海——以长江流域为中心向南北散发”[68],且网络间“同声相应,同气相求”,生成强大的舆论场域。种种迹象表明,留日生作为体育思想界群体的新生知识阶层逐渐上升,能够“自觉”地将群体社会关系网同报刊传播网牵结起来,凝聚成一股改造政治秩序的革命力量。

当然,报刊不止作为公共舆论的耳目喉舌,倡导革命激进舆论,使“尚武”、“军国民”等新思想成为受众关注焦点,与之对应的还作为社会公共读物,承担着传播新知、社会教化的职能。一些体育知识及其相关的学术文章相继出现在报刊(有的报刊设有“体育专栏”)上,而这需要具有一定“体育素养”的知识群体才能足以支撑起编辑工作,可他们并非全部接受过体育专业教育,但其共同特征表现为:负笈日本,并受过现代教育,于是,晚清体育学术界20世纪初群起凸现。以《教育杂志》(上海,1909)、《师范讲义》(上海,1910)为例,它们皆由商务印书馆负责发行,且“群体‘长寿’”[14]:依傍于大的书局,保证了报刊的长盛不衰,避免因经济问题或是经营不善出现难以为继的局面。同时,商务印书馆职员纷纷执笔撰稿,不单保证了报刊稳定的稿源,而且其高质量的文章,确保了报刊发行数量。《教育杂志》的主要体育撰稿人为:蒋维乔、蔡文森、王我臧(福建侯官人),这3人同属商务印书馆编译馆。由张元济、严复(福建侯官人)等人开设“师范讲习社”(1905),该社编辑出版《师范讲义》(上海,1910)由陆费逵主持(还兼《教育杂志》主编),该刊设有专栏“体操讲义”,涉及到体操、普通游戏、普通体操、兵式体操等方面。连载8期的“普通体操”文章均出自体育学者徐傅霖之手。蒋维乔、蔡文森、王我臧等撰稿人能够对体操/体育了解一二,与其留日经历是分不开的。不光这两家报刊有如此情况,还有《女学报》的陈撷芬、《女报》的陈以益、《朔望报》的胡贻清等。大体而言,前述撰稿作者籍贯多集中在江浙一带:陈撷芬、蒋维乔是常州武进人,都参与筹办上海爱国女校,蔡文森、陈以益以及钱鼎奎为无锡人;胡贻清、徐一冰为浙籍留日学生。

尽管以报刊为中心凝聚了一大批体育知识分子,但他们是以文化市场的标准进行偏好式的知识生产,与诸如《利济学堂报》(利济学堂,温州,1897)、《无锡竞志女学杂志》(无锡竞志女学堂,1905)、《惠兴女学报》(杭州惠兴女学校,1908)等依靠学校而办的学报有着本质上的不同。学报撰稿人员以师生为主,像利济学堂院次济三学生何炯担任协理兼撰述[12,57],写有《近日学堂皆增体操与拳法有无异同》(1897,第3期);无锡竞志女学堂的创办者侯鸿鑑(兼任体操)[77]发表《女子高等器械体操:薙刀体操之说略》(1910,第1期);本校体育教师钱鼎奎(同盟会员)[77]刊有《高等应用体操》(1910,第1期)一文。因此,学缘与地缘关系在晚清体育知识群体交往建构中更为鲜明。

“仕、学合一的传统中断”[47],使知识分子游离于社会边缘地带,而报刊是助推公共舆论的传播阵地,更是知识分子“重返”社会中心地位的重要平台,由是,报刊汇集了包括报人在内的各类知识精英,其传播网络因知识分子身兼校长、维新家、革命人、学生、教师、报人等多重社会角色而变得纷繁复杂、异常发达:既有康有为、梁启超、蔡锷、蒋百里等为代表的师生交往网络;又有蒋维乔、蔡文森、陈撷芬等报刊媒体人交往网络;还有以蒋维乔、陈撷芬、徐一冰、徐傅霖等人为主的学界交往网络;更有蔡文森、陈以益与侯鸿鑑等人的地缘交往网络。确切地讲,他们能够自觉地为民发声、请愿,通过报刊来联结、调动社会各阶层,以知识精英的视野评判国家政治与社会公共事务,并以社会关系网络作为扩展公共领域尺度,构起一个巨大的精英媒体话语空间。这些具有“体育素养”的知识分子所撰写的内容已十分贴近学堂体育课程,也就是说,报刊开始从学科的角度搭建国人的体育知识结构,对体育的关注由主观性的思想观念转移到客观性的教学实践,这类知识分子也应被当作初级体育知识分子,像徐傅霖、汤剑娥、徐一冰等体育留学生,才是近代中国真正意义上的第一代体育知识分子。毋庸置疑,在“新知”、“新学”推崇有加的晚清社会,无论何种类型交往网络,“学术”始终都是知识群体交往过程中不可或缺的元素。整体而言,江浙为晚清体育思想学术界传播网络的主体区域,体育学术氛围一经形成,近代以来第1份体育期刊《体育界》于宣统元年3月(上海,1909)创刊,象征着体育思想学术群体发生本质转变:从关注公共舆论、民主革命,转向专门化学术研究,初级体育知识分子渐为第一代体育知识分子所替代,显现出体育学术职业化趋向,而这一趋向与晚清体育留学界互为因果。

4 学校·革命团体——晚清体育留学界知识群体交往之学界④·革命网络

晚清体育留学界群体(本文主要论及的是留日体育生)形成于20世纪初,这得益于清末新政(1901-1906)所实施的“游学”举措,至此以留日体育生为主体的具有现代意义的知识群体,作为一个独立新生的社会阶层在晚清社会中冉冉升起,踊跃参与社会“公共”事务。该时期的新式学校、革命团体是留日体育生们发生人际关系交往最为密集的两个公共领域,然而,体育留学群体在这两个公共领域中的发展却是“同源殊途”。

4.1 学校:晚清体育留学界知识群体交往之学界网络

在体操被纳入教育体制轨道上来的3年后,学部因体操师资匮乏,于1906年“要求府立师范学堂、中学堂另设体操专修科”[9],几乎同期,留日体育生学成归国,正解学堂“燃眉之急”,所以“学校”是留日体育群体流动的首选公共领域。从1906年开始,留日体育生相续建有“四川高等学堂附设体育学堂”⑤(邓莹诗,1906)、“中国体操学校”(徐一冰、徐傅霖、王季鲁等,1907)、以培养乡村体育教师为主的“四川自流井王氏树人学堂体操专修科”(王树人,1907)[94]、“中国女子体操学校”(汤剑娥等,1908)等体育学校,这表明体育学界群体渐已成形。现以影响较大的“中国体操学校”为例进行详述。

作为民办教育机构,中国体操学校在办校之初就广泛与社会各界来往,构成一个比较稳定的公共交往网络,除徐一冰、虞洽卿为浙江人,袁公诚为湖南人外,像王季鲁、席子佩、李平书、朱少屏、狄葆贤、包天笑、沈恩孚、史量才、黄炎培、夏颂来、黄公续、张謇、徐傅霖等全部为江苏人,而在地缘同乡关系内,还嵌入:徐傅霖、徐一冰、汤剑娥、夏颂来、朱少屏、袁公诚等人的留日学缘关系;徐傅霖、徐一冰、袁公诚、朱少屏等人的同盟革命关系;狄葆贤、包天笑、席子佩等人的报界业缘关系。中国体操学校的背后虽对应着多重社会关系,但都指向了一个特殊的社会阶层:以虞洽卿、李平书、张謇为首的绅商,他们是晚清社会转型中“儒、贾、官、绅相互融合”的产物[54],在国家与地方公共事务中扮演了管理的角色,是不容小觑的独立群体。留学归来的体育学界群体最担心的问题就是新知识、新专业能否为本土文化接纳,而绅商阶层有着他们所需要仰赖的社会“权势”,最关键的是他们还积极倡导新式文化教育,像张謇(会长)、沈恩孚(为李平书上海龙门书院同学)、黄炎培等人发起的江苏教育会(1905,前身为:江苏学务总会)拥有强大的社会——教育权势网络,这也就是为什么体育学界要“依附”绅商联合办学的根本原因所在。反过来,热衷于教育投资的绅商,其真正目的在于从文化教育事业中攥取更多的“文化象征资本”,以在“权力的文化网络”[64]中占有一席之地。在他们的宣传与支持下,加上国内体操师资紧缺的背景,无形中提升了体育职业的吸引力,中国体操学校慢慢崭露头角,体育学界的社会地位得到提高。由此看出,中国体操学校所建立起来的关系网络,实际上是一个学界与绅商合流、互渗的过程。

1908—1911年是中国体操学校发展最快的时期,其毕业生为各学堂竞相争聘[67],更富意义的是,从中国体操学校毕业的学生,他们是在现代教育体制下,而非在传统学制下培养出来的本土体育知识分子们,经过新式学校的身份重建,所获得的新式学统出身比起旧式更能在社会得到认同,从而跻身社会等级秩序内部。虽然血缘与地缘关系依旧在晚清社会中存在一定影响力[31,65],但以相同学校出身的学缘关系:同学,随着社会阶层结构的变革而得到加强,渐进代替同年/同门关系,为民国形成“以现代学统为中心”[63]的体育精英学术权力网络(见拙作《民国体育学人的公共交往》)奠定了基础。相比其他公共领域,学校是学术生产的重要场域,因此,晚清体育知识群体向学校汇聚也是必然趋势。

4.2 革命团体:晚清体育留学界知识群体交往之革命网络

由“物质器技”的“翻译之技”到“体育师资的培养”意味着真正将对体育的认知付诸实践当中,然而东渡学成归国的一部分体育生并没有像邓莹诗、徐一冰等那样热衷于办校或是执鞭从教,他们以救国为己任,义无反顾地走出象牙塔,弃笔从戎,毅然投入社会变革,所加入的“革命团体”则成为近代体育留学生群体流动的另一公共领域。像华兴会、光复会、同盟会、共进会等晚清革命团体吸引了不少留日体育生加入,这批体育生多半生于19世纪80年代,其成长恰值学堂与科举的兴废交替之际,大都接受过新学堂教育,并使用过由文明书局、商务印书馆等民办书局出版的体育教科书,而这些聚集在书局从事知识生产与传播的体育出版界知识群体,要么具备相当西学知识,要么留学海外,思想趋新,学生不免受到书中新知识、新思想的浸染。可以说,民办书局在19世纪末至晚清后10年间对整个社会的“未来知识阶层”孕育起到了不可估量的“形塑”作用。书局制造知识,与之对应的是报刊“制造思想”[70],为“未来知识阶层”提供源源不断的“精神食粮”。尚武、军国民主义、君主立宪、民主革命、民族主义、国家主义等思潮每每澎湃高涨,总能激发学生的革命情绪。在此环境下成长的学生,又经留日,其思想更为“反动”,在他们看来,“一心只读圣贤书”不能拯救全面颓败的晚清,要想缔造一个全新、富强的国家,其前提是必须先推翻腐朽不堪的晚清政府。他们不但亲身参与到实际政治波澜之中,而且还将所学专业知识用于排满抗清,在近代中国革命中“无役不与”[1],并从“个人与国家的二元关系中获得政治认同”[49],因此,其“政治追求”远比前几类体育知识群体要更为猛烈与偏激。

1905年同盟会成立之前,体育留学界革命群体的聚集以各自所在团体为主,所以,革命团体彼此联络往来并不频繁。1905年之后,这一状况有所改变,华兴会、兴中会等多个革命团体并入同盟会,即由单一革命团体逐渐扩展为多团体间联络。从晚清体育留学生革命交往网络可知:在建构政治共同体过程中,黄兴、孙中山是整个留日体育生革命交往中的两个轴心人物,同盟会与共进会、光复会这两个革命群体网络关联最为紧密。地缘特征在革命团体中格外明显:以湘籍为主的“华兴会”、以浙籍为主的“光复会”、以粤闽滇籍为主的“同盟会”、以鄂籍为主的“共进会”。不仅如此,体育学校创办人之间也有地缘同乡特质:大通师范学堂(1905)的徐锡麟与陶成章为绍兴人;耀梓体育学堂(1907)的杨镇毅同杨哲商为临海人;松口体育会(1907)的谢逸桥、谢良牧以及温靖侯为松口人;重庆体育学堂(1908)的杨沧白和梅际郇为巴县人。1905年是参加革命团体的留日体育生回国高峰,除参与团体的革命活动外,还汇聚在体育学校任体操教员,如大通师范学堂的沈乐年、王金发;松口体育会的林修明、郭公接;重庆体育学堂的“周际平、王培菁、汪子才、但懋辛及专教兵式操的李蔚如”[45]等等,这样一来,师生、同学之类的学缘关系自然也就存续于革命团体之中,成为构建体育留学革命群体关系网络的又一要素。1905—1908年间是革命团体创办体育学校的高峰期,也是体育留学界革命群体蓬勃振起的重要时期,展现出小公共领域——体育学校与大公共领域——革命团体的双领域“共时”活动模式,显然,这两个公共领域内部群体价值、利益日趋一致,渐成良性互动机制,并基于以地缘、学缘为主轴的社会关系网络下,推进群体规模与活动范围不断增长。在一定意义上,留日体育群体的加入,为革命团体打下了广泛的社会基础,改善了革命团体在社会上“孤立无援”的处境,并且其所学体育专业知识为辛亥革命胜利提供了一定保证。由于革命交往范围、共同体扩张多在同乡之间进行,因此,这种同质同籍、以情感为媒介的认同意识在革命团体中普遍存在,有利于共同体社会关系的稳固,提升革命群体的凝聚力,从一个侧面说明,革命交往网络较学界交往更具“排他性”。

5 结语

以地缘关系为主、学缘与业缘关系为辅的体育译才依托书局传播体育知识,体育教科译书的盛行是体育译界知识分子群起的标志。以江浙区域为主体传播空间的体育思想学术界群体,地缘关系是该群体构造交往网络的核心。崛起于20世纪初的体育留学群体一分为二:在学界中构建起地缘、学缘等多元关系交往;在革命界,地缘关系则是展开革命交往活动的前提。另就晚清体育知识群体空间分布而言,呈极不平衡的区域空间分布:江浙所占比例已远远超出其他区域,其次为湘鄂区域,不难想象,这种非均衡分布差异注定了江浙体育知识群体在日后民国体育学术界中有着举足轻重的地位。

总体而论,像地缘这类“本质的自然情感”[60]关系是晚清体育知识分子公共交往的根基所在,随着个体社会化不断强化,具有一定利益的学缘、业缘关系将逐步超越传统关系,而书局、报刊、学校、革命团体等公共领域因体育知识分子的多重社会身份而彼此重叠交相嵌接,结成一个庞大的公共交往“互动”网络。相应地,体育知识群体力量对社会的影响与日俱增,在中国近代体育史上留下不可磨灭的一笔。同时,我们要看到,晚清体育知识分子在国家、民族危难紧急关头,挺身而出,探索救图存亡之路,以出版牖启民智,或以文字针砭时弊,或以学识投身教育,或以热血谱写革命,他们“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的理想,正是一代又一代知识分子所追求向往的。新时代下的中国体育知识分子应秉承知识分子之传统使命,将社会责任纳入个人理想抱负的实现范畴之内,树立社会主义核心价值观,提升公共精神,维护国家主流意识形态,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而作出应有奉献。

[1] 爱德华·W·萨义德.知识分子论[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2002:16.

[2] 陈镇华,陆恩淳,李世铭.中国体操运动史[M].武汉:武汉出版社,1990:106,122,125.

[3] 崔永军.试论晚清军事现代化——以向德国学习为案例[D].石家庄:河北师范大学,2008:59.

[4] 戴伟谦.程登科之民族体育思想[M].台北:师大书苑,2000:29.

[5] 段钢城,周德,陆礼华,等.中国体操学校[C]//体育文史资料编审委员会.体育史料(第七辑). 北京:人民体育出版社,1982:14-15.

[6] 段钢城,周德,陆礼华,等.近代著名体育家徐一冰先生[C]//体育文史资料编审委员会.体育史料(第七辑).北京:人民体育出版社,1982:25-27.

[7] 方平.晚清上海的公共领域(1895—1911)[M].上海:上海人民出版社,2007:11,28, 239-242.

[8] 郭汉民.湖南辛亥革命人物传略[M].长沙:湖南人民出版社, 2011:523,546,556.

[9] 教育资料馆.体育理论基础经典丛书(上)[M].台北:教育资料馆, 2007:5-7.

[10] 杭州市地方志编纂委员会.杭州市志(第7卷)[M].北京:中华书局,1999:361.

[11] 杭州市体育局,中国体育博物馆杭州分馆.杭州体育百年图史[M].杭州:杭州出版社,2008:305,307-308.

[12] 何炯.近日学堂皆增体操与拳法有无异同[J].利济学堂报, 1897, (3):6-7.

[13] 何宗旺.蒋维乔思想研究[D].长沙:湖南师范大学,2003:8.

[14] 洪九来.宽容与理性:《东方杂志》的公共舆论研究(1904—1932) [M].上海:上海人民出版社,2006:71.

[15] 湖北省志·人物编辑室.湖北人物传记(试写本第二辑)[M].武汉:湖北省志·人物编辑室,1983:18.

[16] 霍有光,顾利民.南洋公学:交通大学年谱[M].西安:陕西人民出版社,2002:2.

[17] 江苏省地方志编纂委员会.江苏省志人物志[M].南京:凤凰出版社,2008:579-580,635.

[18] 鞠北平.论张之洞军事人才教育思想及其实践[J].湖北社会科学,2011,(6):102-104.

[19] 郞净.晚清体操教科书之书目钩沉及简析[J].体育文化导刊, 2014,(8):164-168.

[20] 李霈.徐卓呆1920年代小说研究[D].上海:复旦大学,2013:4.

[21] 黎仁凯.张之洞幕府[M].北京:中国广播电视出版社,2005: 132, 155.

[22] 李仁渊.晚清的新式传播媒体与知识分子:以报刊出版为中心的讨论[M].新北:稻香出版社,2005:103,281.

[23] 凌华亭.常州气功[J].江苏体育文史,1988,(4):36.

[24] 凌佳.民国城市小说家徐卓呆研究(1910—1940)[D].上海:上海师范大学,2014:9.

[25] 林建平.福建武术人物志[M].厦门:厦门大学出版社,2015:36.

[26] 刘彩霞.百年中文体育图书总汇[M].北京:北京体育大学,2003.

[27] 刘晓甦.王培菁[C]//重庆市地方志编纂委员会总编室,重庆市政协文史资料研究委员会.重庆辛亥革命时期人物(辛亥革命暨重庆蜀军政府成立七十五周年纪念专辑),1986:112-113.

[28] 吕汉野.佘冠澄简史[C]//中国人民政治协商会议嵊县委员会文史资料委员会.嵊县文史资料(第1辑),1985:47.

[29] 吕漠野.补正两条[J].鲁迅研究动态,1986,(5):41-42.

[30] 陆平.怀念先父陆佩萱[J].江苏体育文史,1988,(4):10.

[31] 鲁卫东.民国中央官僚的群体结构与社会关系(1912—1949)[M].北京:中国社会科学出版社,2017:59.

[32] 栾梅健.海上文学百家文库·19:陆士谔、徐卓呆卷[M].上海:上海文艺出版社,2010:458.

[33] 罗尔纲.晚清兵志(第五卷军事教育志;第六卷兵工厂志)[M].北京:中华书局,1999:151.

[34] 罗时铭.徐傅霖——中国历史上的第一个体育专业留学生小考[J].体育文化导刊,2016,(1):180-182,200.

[35] 南京师范大学古文献整理研究所.江苏艺文志·苏州卷(第二分册)[C].南京:江苏人民出版社,1996:1458.

[36] 彭贺超.甲午战后新军军事对抗演习述论[J].军事历史研究, 2013,(4):48-55.

[37] 桑兵.清末民初传播业的民间化与社会变迁[J].近代史研究, 1991,(6):53-76.

[38] 《上海史料选辑》编者.辛亥革命上海光复前后座谈会记录[C]//中国人民政治协商会议全国委员会,文史资料研究委员会.辛亥革命回忆录(第4集).北京:文史资料出版社,1963:3.

[39] 《上海体育志》编纂委员会.上海体育志[M].上海:上海社会科学院出版社,1996:15.

[40] 《上海租界志》编辑委员会.上海租界志[M].上海:上海社会科学院出版社,2001:636.

[41] 沈敦和,等.自强军创制公言:卷下公牍[C]//《中国兵式集成》编委会.中国兵式集成(第49册).北京:解放军出版社,辽沈书社, 1993:434-435.

[42] 时培磊.明清日本研究史籍探研[D].天津:南开大学,2010:162-163.

[43] 宋军令.近代商务印书馆教科书出版研究[D].成都:四川大学,2004:66.

[44] 孙立峰,范云.晚清德式军事学堂的兴办及其教育特色[J].河北师范大学学报(教育科学版),2007,9(2):60-65.

[45] 孙仲达.兴学以来四川体育师资培养[C]//体育文史资料编审委员会.体育史料(第五辑).北京:人民体育出版社,1981:16-21.

[46] 王昌善.我国近代中小学教科书编审制度研究[D].长沙:湖南师范大学,2011:287.

[47] 王汎森.中国近代思想与学术的系谱[M].长春:吉林出版集团有限责任公司,2011:286.

[48] 王颢霖.对中国近代体育学术史分期的讨论[J].体育科学,2014, 34(10):83-92.

[49] 汪晖.现代中国思想的兴起(下卷第一部:公理与反公理)[M]2版.北京:生活·读书·新知三联书店,2008:1076.

[50] 汪家熔.中国出版史料(近代部分·补卷)(下册)[M].武汉:湖北教育出版社,2011:132,269,350,392,401.

[51] 汪家熔.商务印书馆史及其他——汪家熔出版史研究文集[M].北京:中国书籍出版社,1998:17.

[52] 王建朗,黄克武.两岸新编中国近代史:晚清卷(下)[M].北京:社会科学文献出版社,2016:788.

[53] 王韬,顾燮光,等.近代译书目[M].北京:北京图书馆出版社,2003: 587-589.

[54] 王兆祥.近代华北城市社会教育形成与发展初探[J].天津社会科学,2003,(1):138-142.

[55] 韦利红.黄宝珣松陵走出的著名出版家[N].吴江日报,2012-06-28.

[56] 无锡地方志办公室.无锡县志·大事记(资料)(1938—1945)(征求意见稿)[Z].无锡:无锡地方志办公室,1984:14,17.

[57] 吴幼叶.戊戌变法时期温州的《利济学堂报》——基于现代报刊视野的描述和分析[D].西安:西北大学,2008:47.

[58] 忻州地区教育志编纂委员会.忻州地区教育志[M].太原:山西人民出版社,2002:517.

[59] 小岛淑男.中国留日学生的归国运动[J].中山大学学报论丛, 1992,(5):196-211.

[60] 小田.江南场景社会史的跨学科对话[M].上海:上海人民出版社,2007:15.

[61] 熊月之.晚清新学书目提要[M].上海:上海书店出版社,2007:334-335.

[62] 熊月之.西学东渐与晚清社会(修订版)[M].北京:中国人民大学出版社,2011:556.

[63] 许纪霖.近代中国知识分子的公共交往(1895—1949)[M].上海:上海人民出版社,2008:11-12,83.

[64] 许纪霖.近代上海城市“权力的文化网络”中的文化精英(1900—1937)[J].复旦学报(社会科学版),2012,(6):58-67.

[65] 许纪霖.社会文化视野中的知识分子的交往网络[C]//李长莉,左玉河.近代中国社会与民间文化.北京:社会科学文献出版社, 2007:78.

[66] 许义雄.我国近代体育报刊目录索引[M].台北:师大书苑有限公司,1994:3.

[67] 徐元民.中国近代知识分子对体育思想之传播[M].台北:师大书苑有限公司,1999:119.

[68] 严昌洪,许小青.癸卯年万岁——1903年的革命思潮与革命运动[M].武汉:华中师范大学出版社,2001:99,101.

[69] 雁寒.李春醲与云南近代教育[J].云南文史,2006,(1):68.

[70] 杨国强.晚清的士人与世相[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2017:197,397.

[71] 杨念群.儒学地域化的近代形态(增订本)[M].上海:生活·读书·新知三联书店,2011:150.

[72] 姚廷华.一部使空白属于过去的教科书——清末《湖北武学评介》[C]//中国体育史学会,辽宁省体委文史办公室.中国体育史论文集(四).沈阳:辽宁省体委文史办公室,1989:203-214.

[73] 姚廷华.浙江的《体育会》考[C]//浙江省体育文史工作委员会,《浙江体育史料》编委会.浙江体育史料(第一辑).杭州:浙江省体育文史工作委员会,《浙江体育史料》编委会,1982:4-7.

[74] 叶舟.“过渡时代”知识分子的日常生活:蒋维乔在上海(1903—1911)[J].史林,2015,(2):11-22.

[75] 佚名.督宪端批湖北旅宁公学学生师国钧等恳请开释体操教员王季良禀[J].南洋官报,1907,(97):39-40.

[76] 佚名.中国图书有限公司缘起暨章程[J].广益丛报,1906,(109):1-3.

[77] 佚名.历任职员一览表[J].无锡竞志女学杂志,1910,(1):130-134.

[78] 佚名.学务:组织中国体操学校[J].北洋官报,1908,(1616):11.

[79] 曾崇贵.晚清湖北武备学堂研究[D].长沙:华中师范大学,2014:7.

[80] 张大为.一九零三年——一九八四年中文体育书目[M].西安:西安体育学院学报编辑部,1985.

[81] 章开沅.辛亥革命辞典[Z].武汉:武汉出版社,2011:13.

[82] 张静庐.中国近代出版史料初编[M].上海:世纪出版集团、上海书店出版社,上海世纪出版集团,2003:235.

[83] 张立道,龚平.辛亥革命中的台州著名人物[M].台州:台州地方志办公室,1986:12.

[84] 张梅.文明书局教科书出版研究[D].天津:天津师范大学,2008: 16.

[85] 张晓.近代汉译西学书目提要:明末至1919[M].北京:北京大学,2012:240-242.

[86] 张玉法.清季的革命团体[M].北京:北京大学出版社,2011: 350, 445.

[87] 张正中.近代中外体育交流史两个问题考辨[J].体育文化导刊, 2008:122-123,126.

[88] 赵永良,张海保.无锡名人辞典(三编)[C].上海:上海科学技术文献出版社,1994:29.

[89] 浙江省人物志编纂委员会.浙江省人物志[M].杭州:浙江人民出版社,2005:655.

[90] 浙江省体育人物名录编纂委员会.浙江省体育人物名录[M].杭州:浙江省体育局,2005:38-39.

[91] 浙江省体育志编纂委员会.浙江省体育志[M].北京:方志出版社, 2003:345-346.

[92] 郑峰.多歧之路:商务印书馆编译所知识分子研究(1902—1932) [D].上海:复旦大学,2008:88.

[93] 中国第一历史档案馆.宣统二年归国留学生史料续编[J].历史档案,1997,(12):52-66.

[94] 中国体育史学会.中国近代体育史[M].北京:北京体育学院出版社,1989:77-78.

[95] 周富道.但懋辛[C]//重庆地方志编纂委员会总编室,重庆市政协文史资料研究委员会,重庆师范学院重庆地方史研究室.重庆辛亥革命时期人物:辛亥革命暨重庆蜀军政府成立七十五周年纪念专辑.重庆:重庆地方志编纂委员会总编室,重庆市政协文史资料研究委员会,重庆师范学院重庆地方史研究室, 1986: 62-67.

[96] 周君闲.晚清留学毕业生奖励制度研究[D].南京:南京师范大学, 2007:78.

[97] 周棉.中国留学生大辞典[M].南京:南京大学出版社,1999: 263, 305,308,338,349,393.

[98] 周儒良.光复会中的嵊县壮士[C]//中国人民政治协商会议嵊县委员会文史资料委员会.嵊县文史资料(第1辑).1985:43.

[99] 朱联保.近现代上海出版业印象记[M].上海:学林出版社,1993: 103.

[100] 朱英.辛亥革命时期新式商人社团研究[M].武汉:华中师范大学出版社,2011:103.

① 于秉笔华士资料匮乏,只能从洋人编译者管窥一二。

② 引自:申波,武丽娟.云南钢琴教育百年的三重溯源[J].云南艺术学院学报,2009,(3):26-30.

③ “系湖北东湖县公费留学生应回东湖县尽教育义务,现已咨明湖光总督部堂请饬学司将该教习发往东湖县原籍勒令”,王季良与王季梁应为同一人。参见:佚名.督宪端批湖北旅宁公学学生师国钧等恳请开释体操教员王季良禀[J].南洋官报,1907, (97):39-40.

④ 在本文中“学界”是指教育界。

⑤ 朱德曾以“朱建德”的名字报考该体育学堂。

Public Communication of Sport Intellectual Groups in Late Qing Dynasty(1890—1912)

WANG Hao-lin

Henan Normal University, Xinxiang 453007, China.

From the perspective of public communication, this study, using methods of literature review, logical analysis, etc., explores the relationship between the three groups of intellectuals gathered in the public sphere such as publishing house, press, schools, revolutionary organizations and other public areas in late Qing dynasty. The research shows that the communication relations of sport translation intellectual groups is largely made up of regional relationship, secondly on graduation school and industry relationship. The center of the communication relations of sports thought academic circles’transmitting network is in Jiangsu and Zhejiang. The sport returned students in the community construction of educational circles, including the construction of geography, learning relations and other cross-border multi-relationship. On the other hand, the establishment of revolutionary association is based on regional identity. In the process, in late Qing Dynasty sports intellectual groups acquired identity and value attribution through public communication.

G80-05

A

1002-9826(2018)04-0136-09

10.16470/j.csst.201804016

2017-11-05;

2018-06-06

河南省哲学社会科学规划项目(2015BTY017); 河南省教育厅人文社会科学研究项目(重点项目2015-ZD-125); 河南师范大学国家级科研项目培育基金项目(2016PY037); 河南师范大学博士科研启动费支持课题(qd14195)。

王颢霖,女,副教授,博士,主要研究方向为体育理论、体育史学; E-mail:haohaowhl8022@163.com。