生态足迹视角下河南省新型城镇化发展的影响因素与对策研究*

2018-07-31杨强

杨 强

(开封大学,河南开封 454000)

0 引言

生态足迹,主要是指一定区域的人在生活中所消耗的各类生物资源,并通过生物生产性土地用数字计算出来的,与生态承载力(生态足迹供给)相对应,主要是用来判断生态足迹需求与生态足迹供给之间的关系,如果生态足迹需求小与生态足迹供给,则区域范围内生态发展具有可持续性,为生态盈余,如果生态足迹需求大与生态足迹供给,则区域范围内生态发展具有不可持续性,为生态赤字。

城镇化,实际上是三大产业的变化过程,即第一产业比重下降,第二、三产业的比重上升,我国的新型城镇化发展既要保证农业发展、粮食生产,又要保证农民增收,推进乡村振兴,从而解决农业发展问题。

我国大规模的城镇化起源于20世纪80年代,学者们从不同的角度对我国特有的城镇化变迁进行了分析,主要有:对人口城镇化与土地城镇化协调发展[1]; 城镇化中的产城融合及其福利效应[2]、农村金融机构资源配置[3]、农村土地制度改革[4]、制度创新[5]、分配正义问题[6]、补偿机制[7]等; 城镇化对汇率的影响[8]、对粮食生产效率的影响[9]、对生态环境的影响[10]; 还有学者测算区域城镇化效率等[11]、生态环境核算[12-13]等方面。对生态足迹的研究主要集中在生态足迹的应用,有的是在矿产资源禀赋方面[14]、自然资本[15]等,有的学者对用生态足迹对农业资源等进行应用分析[16-17]。也有学者用生态足迹的方法计算城镇化的发展情况[18-23],也有学者从理论上对生态足迹与城镇化进行分析[24-25]。有学者对河南省的生态足迹进行研究,主要是对生态足迹的驱动因素进行分析[26],也有学者应用生态足迹对煤炭型城市可持续发展进行研究[27]。

总之,还没有学者应用生态足迹对河南省新型城镇化进行分析的相关研究,文章以生态足迹为视角,采用生态足迹计算公式,计算2000~2015年河南省总的生态足迹,并引入4个要素对生态足迹进行回归分析,足迹计算涵盖农业产品、畜牧业产品、林产品和渔产品等4个大类53个生物,对河南省新型城镇化发展的影响因素进行研究,以期有所收获。

1 生态足迹与新型城镇化

生态足迹视角下河南省新型城镇化的产生,依据河南省生态足迹与新型城镇化之间的内在逻辑:河南省新型城镇化的发展→吸引更多的农村剩余劳动力进入到河南省的各个城镇从事非农生产经营类的活动→此类活动拓宽了河南省省农村家庭收入渠道的来源→增加河南省农民收入→提高河南省农村生活水平→对改善河南省生态环境、促进城镇化的需求增加→进一步增加农业投入→推动农业现代化进一步发展,释放更多的劳动力和农业生产资源,促进新型城镇化的发展。

生态足迹是生态安全的衡量标准,生态安全在新型城镇化中起着一个承上启下的作用,一方面生态安全能够推动农业发展,是粮食增产、农民增收,推进新型城镇化的保障; 另一方面又是提高人民生活水平的主要来源,同时也是扩大再生产的来源,所以生态安全是新型城镇化发展的重中之重。因此,构建河南省新型城镇化前提就是要保证生态安全,在此基础上才能推进农民增收,推进乡村振兴,推进“五化”协调发展。

2 生态足迹计算

2.1 河南省各类土地生产情况

根据《农业技术经济手册(修订本)》,生物生产性土地类型主要包括耕地、草地、林地和水域,因此,该研究按照上述分类,将生物产品分为农业产品、畜牧业产品、林产品和渔产品四大类,包含53个计算项目。数据来源于河南统计年鉴、河南省2006~2020土地利用总体规划、河南省第二次土地调查主要数据成果的公报以及相关研究成果。

结合河南省的实际情况,对2000~2015年河南省农业产品、畜牧业产品、林产品和渔产品四大类53个生物进行统计,耕地类农业产品主要包括稻谷、小麦、玉米、谷子、高粱、大麦、大豆、绿豆、红薯、花生、油菜籽、芝麻、棉花、麻、甘蔗、烟叶、蔬菜及食用菌、西瓜、甜瓜、草莓、茶叶产量; 林地类林产品主要包括苹果、梨、葡萄、鲜枣、柿、桃、柑橘、其他园林水果、核桃、板栗、天然生漆、油桐籽、油茶籽、木材、竹材、蚕茧、蜂蜜; 牧草地类畜牧业产品猪肉、牛肉、羊肉、禽肉、兔肉、奶类、羊毛、羊绒、禽蛋产量; 水域类渔产品包括鱼类、甲壳类、贝类、其他。

参照《农业技术经济手册(修订本)》,找出各类生物的热值转换单位并进行计算。对2000~2015年河南省各类土地面积进行统计。

2.2 均衡因子与产量因子

2.2.1 产量因子

由于资源、环境、气候和技术发展水平的不同,相同类型的生产性土地的生产力是不同的,因此,这些实际面积是不能直接对比的,需引进产量因子对不同地区的同类型土地面积进行标准化。某地区的产量因子是指该地区的局部产量与世界平均产量的比率。

Wackernagel等[28-29]对中国生态足迹计算时的产量因子取值具有代表性,且被广泛使用,因此,该文也使用Wackernagel等[28-29]计算出的产量因子取值(即耕地1.66、草地0.19、林地0.91、水域1.00、建筑用地1.66、化石能源0)。

最后需要指出的是,化石能源用地与林地的均衡因子相同,建设用地与耕地的相应值相同[28-30],但是在转换因子的计算过程中不计入建设用地部分。

2.2.2 均衡因子

均衡因子是由区域内同类生物生产性土地与区域内所有生物生产性土地的平均生物生产力相比得到的。计算公式为:

(1)

2.3 生态足迹

(2)

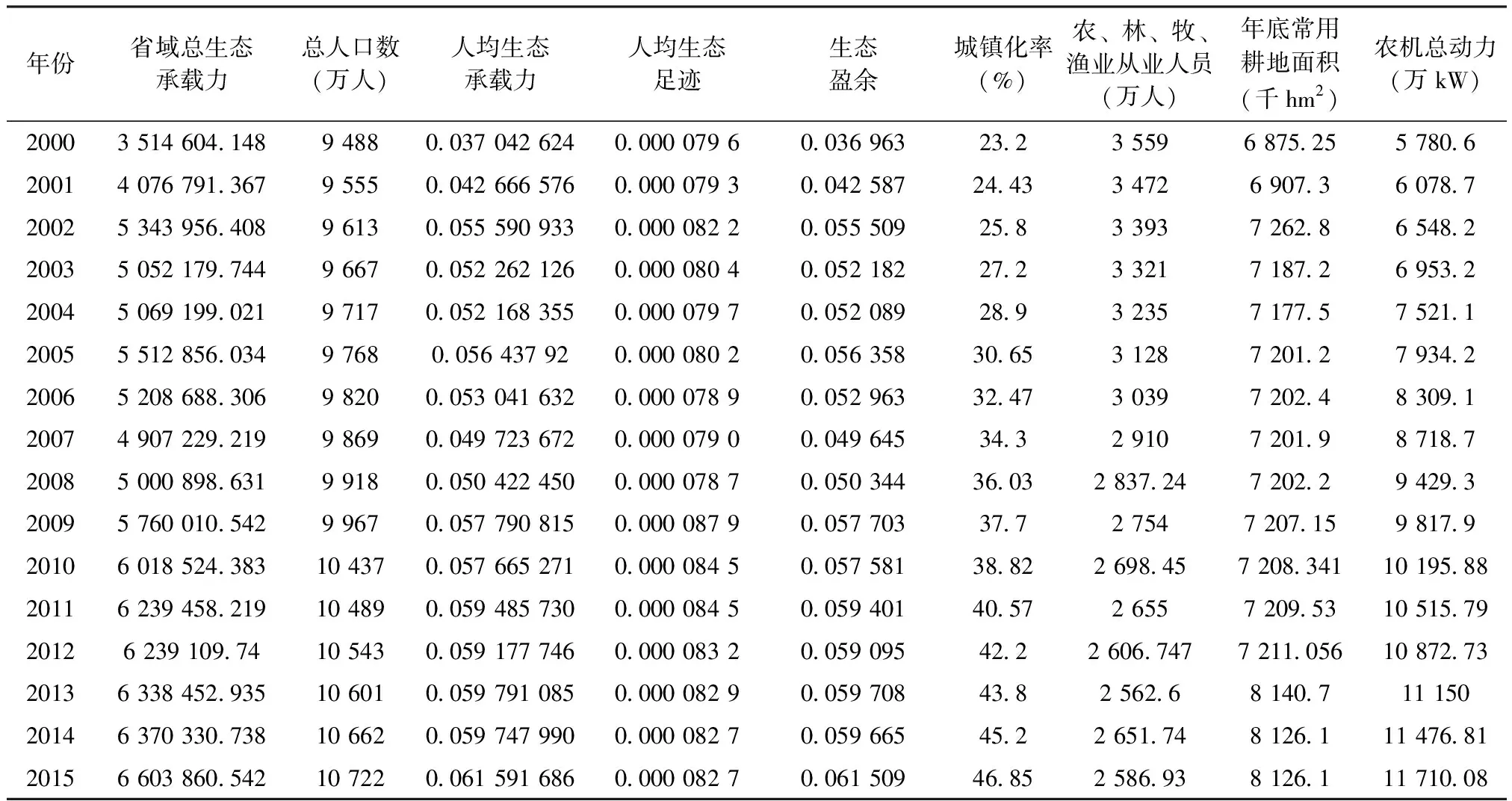

式(2)中,EF为河南省范围内总的生态足迹;N为河南省范围内人口数;ef为河南省范围内人均生态足迹;α为均衡(等价)因子;i为消费商品和投入的类型;ai为河南省范围内生产第i种消费品需要占用的人均生态生产性土地面积;ci为河南省范围内i种消费品的人均年消费量;pi为相应河南省范围内的生态生产性土地生产第i项消费品的年平均生产力(表1)。

2.4 生态承载力

ec=aj×rj×yj

(3)

式(3)中,ec为河南省人均生态承载力,即实际生态生产性土地面积;aj为河南省人均第i类生态生产性土地面积;rj为均衡因子;yj为产量因子。在该文的计算中:

(人均)生态承载力=(第i类生态生产性土地面积/总人口)×均衡因子×产量因子

(4)

EC=(1-0.12)×ec×N

(5)

式(5)中,EC为区域总生态承载力;N为区域人口数。

按照世界环境发展委员会报告,生态承载力计算时应扣除12%生态系统中生物多样性的保护面积,计算结果见表1。

2.5 生态盈余与生态赤字

ec为(人均)生态承载力,ef为人均生态足迹,当ef>ec时,生态赤字——生态不可持续; 当ef 通过计算得知,河南省在2000~2015年间,ef 表1 2000~2015年河南省生态盈余 考虑到人均生态足迹与城镇化之间的关系,y代表总生态足迹,X1代表城镇化率(%),X2代表农、林、牧、渔业从业人员(万人),X3代表年底常用耕地面积(千hm2),X4代表农机总动力(万kW),采用极值处理法对上述数据进行标准化处理,取对数作回归分析如下: Y=16.052 46+0.016 118*X1-0.855 493*X2+0.185 773*X3-0.211 357*X4,其中,R-squared: 0.797 264,AdjustedR-squared: 0.723 542,变量X2不显著,因此,去掉变量X2再次进行回归分析,如下: Y=9.273 960+0.395 314*X1-0.060 130*X3-0.123 670*X4,其中,R-squared: 0.774 120,AdjustedR-squared: 0.717 650,拟合优度良好。 (1)保护耕地面积是新型城镇化的保障。从生态足迹的计算来看,可耕地的生产力最大,常用耕地面积每增加0.060 13,则生态足迹则减少1%; 当其他因素不变的情况下,生态足迹减小,则生态盈余,生态实现可持续性发展,这说明随着新型城镇化的发展,更多的劳动力从农业中解放出来,更多的人口集中于城镇,对于增加耕地面积,提高生态发展的可持续性都有重要的意义。 (2)农业机械化是实现生态可持续发展的必要条件。农业机械化是农业现代化发展的一个方面,模型显示农机总动力每增加0.211 357,则生态足迹减少1%,农业机械化的发展对于提高农业生产效率具有重要的推动意义,也会改善农业资源和生态环境。 (3)城镇化的发展是有限度的。城镇化率对于生态足迹是正向的,其消耗也在增加,人口增加0.395 314,则生态足迹增加1%,则生态赤字增加,生态发展不可持续,这说明城镇化的发展要考虑适当规模,要结合实际,才能有效促进两者之间的良性循环。 在河南省新型城镇化发展过程中,保障生态安全是前提,实现农业现代化是方向,增加农民收入、实现乡村振兴是目标,结合上述分析,建议如下。 在发展新型城镇化过程中,要坚持以生态安全为重,坚持土地利用总体规划和城镇规划为导向,优先保障耕地和基本农田用地,实现耕地面积增加、质量提高。 (1)对于现有耕地,要严格管制。要对建设用地进行统计,尤其是变换土地用途的,要加强监管,并将此设为政府考核指标,改善土地状况,保护现有耕地。 (2)要正确处理好新型城镇化发展与常用耕地面积之间的关系,做到新型城镇化发展有规划、有步骤、有措施,既要节约用地,又要保证基础设施的有效投入和使用,充分发挥新型城镇化的特殊地位与功能,完善各类服务机制,使农民的居住条件、消费方式、生活方式和生活质量实现城镇化,从而提高农民生活水平。 (3)对于城镇化过程中由于人口集中而节省下来的建设用地,要加强整理,形成统一的常用耕地面积规划体系,在宏观上指导新型城镇化发展与常用耕地面积的关系,调整和优化土地使用结构,对城镇现有的一些存量土地进行改造和重新利用,同时,发展科学技术,尤其是与土地利用相关的技术,增加土地供给量,促进土地利用率的提高。 (4)完善土地管理制度,建立土地综合利用管理体制,坚持家庭承包使用制和农地流转机制,有效调整农村用地规模和内部结构,严格控制常用耕地转为建设用地的规模,并将耕地资源状况透明化,通过GIS、RS的有机结合实现全国耕地资料的实时采集、更新与分析,及时确定耕地用途的变更方向和变更的数量,实现对全国耕地保护的有效监督[16]。 (1)随着人民生活水平的提高,对于生态安全都提出了更高的要求,必须推进农业机械化,发挥农业科技在生态安全保护中的作用,提升农业机械化水平,进一步提高农业生产效率,在有限的生态环境上进一步推进城镇化的发展。 (2)推进农业现代化经营是转变农业发展方式、调整农业结构的必由之路,也是提高农业效益、增加农民收入的重要途径。在保证粮食生产的情况下,推进生态环境治理,把生态安全、粮食增产、农民增收与城镇化发展相结合,既要推进河南省粮食主产区的战略地位,又要把城镇化的发展和农民增收作为发展重点。 在新型城镇化发展过程中,要规范土地流转行为,提高土地使用效率,保证粮食生产。 (1)继续稳定和完善现有的农村经营体制,保障农业用地使用权和经营权,规范土地流转,依法保障土地流转双方的合法权益,促进农业、农村经济发展和农村社会稳定,细化、规范土地流转行为,进一步完善农场登记制度,加强对农村生产管理用地的管理。 (2)做好耕地清理核实工作,对每年耕地面积和经营调整变动情况,要进行专门统计核实,并及时更新系统数据[17]。建立土地流转平台,提供流转信息、开展政策咨询、指导合同签订以及调解纠纷等工作职能,及时掌握农户承包地流转意向,对有流转意向的农户,通过引导签订相关合同,严禁反租倒包等不法行为,不得擅自改变经营用途、不得转租他人经营。 (1)合理有序推进农业剩余劳动力转移。随着农业生产力的进一步提升,越来越多的农业剩余劳动力被解放出来,要解决这些劳动力的就业问题,就要在保护生态安全的基础上合理有序推进城镇化,大力发展二、三产业,吸收农业剩余劳动力。同时,做好农业生产的进一步开发,通过推进产业化和规模化经营,提升劳动力素质,吸收不愿进城务工的人员在家门口实现就业,从而有效实现农民增收,也推进了城镇化建设。 (2)建立现代农业科技进步体系。及时发现和解决生态安全中的技术难题,推动产学研、农科教紧密结合。同时,发展生态新兴产业,加强生态环境保护,提高生态环境安全技术的交易效率,降低交易费用; 要鼓励农业科技企业加强生态安全的研发和创新,并适当给予税收优惠、高新技术优惠政策等,从而增加农业科技企业的自主创新能力。

2.6 结果分析

3 河南省新型城镇化的建议

3.1 切实保护好耕地

3.2 推进农业机械化

3.3 提高土地利用效率

3.4 有序推进农业人口的城镇化进程