城区雨涝成灾模式分析及风险评估指标体系设计*

2018-07-30成鹏飞

任 剑,成鹏飞

(1.湖南商学院 新零售虚拟现实技术湖南省重点实验室,湖南 长沙 410205;2.湖南科技大学 商学院,湖南 湘潭市 411201)

0 引 言

近年来,国内一些城市建设重速度轻质量、重地上轻地下,难以适应气候异常变化,导致城区雨涝频发,造成严重的经济损失和人员伤亡,已成为城市化进程中凸显的新难题。2015年,联合国环境规划署在《全球环境展望:地区评估》报告中指出,亚太地区是2015年世界上受自然灾害影响最严重的地区,预计到2070年,广州、上海等亚洲沿海人口密集城市将受洪涝的严峻威胁。2016年,国家气候中心称,受2015、2016年超强厄尔尼诺和近期赤道中东太平洋拉尼娜状态的影响,2016年暴雨频数和强度大,城市内涝等气象灾害重,汛期强对流天气过程次数(59次)为2010年以来同期最多,强降水导致全国26个省(区、市)出现城市内涝,如北京、天津、武汉、西安、太原、石家庄、葫芦岛等城市。在城市雨涝中,水漫全城的情形较为罕见,通常表现为一个或多个城市片区被淹;同时,有些城市雨涝与缺水问题交替频现。这种结构性现象值得高度重视和深入研究。

评估国内城区雨涝风险,旨在分析现阶段我国城市雨涝风险治理中的主要问题,完善城市自然灾害防范体系。目前,国内外在城市雨涝风险综合评估上已取得一定研究成果。Fedeski和Gwilliam收集暴露性、脆弱性与危险性等数据,评估洪涝对英国小城镇建筑物损毁的风险[1]。Eakin等分析墨西哥上莱尔马河流域城郊适应洪涝风险的能力[2]。尹占娥等基于小尺度评估城市雨涝风险[3]。Camarasa-Belmonte和Soriano-García绘制城郊季节性河流的洪涝风险图[4]。刘子龙等利用GIS计算城市内涝风险[5]。许涛等利用灰箱模型与主成分分析法,建立由抵御、恢复和适应等能力组成的城市内涝弹性评价体系[6]。苏伯尼等采用二维水动力学模型评估城市雨涝风险[7]。邓秉德等将蒙特卡罗法与自助法引入城市内涝风险评估中[8]。朱国满等综合水文水力学模型与GIS形成多情景模拟方法评估洪涝灾害风险[9]。叶丽梅等基于GIS的淹没模型制作城市道路内涝风险区划图[10]。

在已有研究中,对象多为沿海地区,较少涉及内陆地区由暴雨引起的城市结构性雨涝;内容多为城市间的横向比较、单个城市或中心城区的个案分析,较少涉及城区间的横向比较;评估指标侧重考虑随机性,较少考虑模糊性;风险治理对策多为技术或管理上的单方面探讨,较少考虑系统性设计。本文拟准确把握我国大中城市城区雨涝成灾模式,全面形成大中城市结构性雨涝风险评估指标体系,系统构建大中城市城区雨涝风险治理对策,从而为相关管理部门出台相应措施和相关政策提供支撑,以完善国家大中城市自然灾害风险管理体系。

1 城区雨涝成灾模式

1.1 DPSIR分析框架

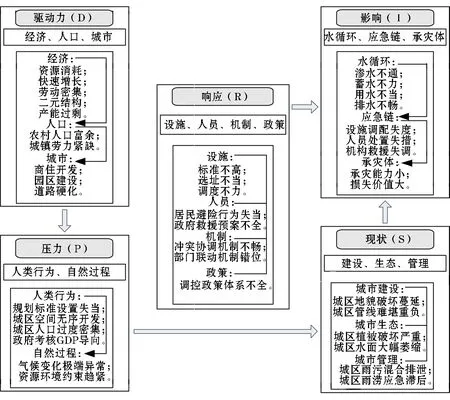

DPSIR分析框架由驱动力(Driving forces,D)、压力(Pressure,P)、状态(State,S)、影响(Impact,I)与响应(Responses,R)等5种表征社会、自然系统的因素构成,能从系统论的角度分析因素间的静态关系和动态机制,揭示人类社会和环境系统间的相互作用、相互影响[11]。其中:驱动力、压力、状态说明环境中正在发生的事件及其原因;影响指环境事件和人类活动的后果;响应呈现正在发生的事件及其效果。DPSIR分析框架揭示了一条引发环境问题的因果链。这条因果链表明社会、经济、人口的发展作为长期驱动力作用于环境,对环境产生压力,导致环境状态的变化,继而对环境产生影响,这些影响迫使人类做出响应。该分析框架旨在揭示人类社会和环境系统之间的相互作用、相互影响。

1.2 城区雨涝成灾模式分析

城区雨涝本质上是一个社会环境问题,可通过DPSIR分析框架厘清其成灾模式(见图1)。

图1基于DPSIR分析框架的城区雨涝成灾模式

经济(如资源消耗量大、增长速度较快、劳动密集生产、二元结构矛盾等)、人口(如农村剩余劳动力转移、城镇劳动力紧缺等)及城市(如大规模成片商住小区与产业园区建设开发、道路硬化工程施工等)的发展作为驱动力给城市中人类行为(如城区空间无序开发、人口密度增大等)与自然过程(如气候异常变化、资源环境紧张等)带来种种压力,引起城市建设过度(如城区地貌破坏、管线陈旧等)、城市生态紧张(如城区植被破坏、水域缩小等)及城市管理无序(城区雨污混排、雨涝应急体系落后等)等现实问题,造成水循环恶化(渗、蓄、用、排等环节不畅通)、应急链紊乱(设施、人员、机构等应急失水准)及承灾体脆弱(如阈值小、损失大等)。城市设施建设运营(如标准、选址、调度等)不科学、人员处置援救(避险、救援等)不周全、机制设计运转(如协调、联动等)不合拍、政策调控(如资金投入、责任追究、组织保障、文化宣教、程序规章、演习演练等)不到位,造成城区积雨成灾,损失巨大。

2 城区雨涝风险评估指标体系

2.1 城区雨涝风险评估的推动作用

城区雨涝风险是指在极端暴雨气候影响下,城区管理者与居民运用自身及外在资源环境条件,不能保证在灾害事件发生时仍能运转公共设施、提供公共服务、保障公共环境和维持公共秩序,从而偏离原有正常状态,产生财产损失或人员伤亡的可能性及后果程度。参考国家标准GB/T 27921-2011《风险管理—风险评估技术》,城区雨涝风险评估旨在通过基于事实的信息进行城区雨涝风险分析,就特定城区雨涝风险处理及风险应对策略选择,开展科学决策。具体而言,主要目的在于:识别造成城区雨涝风险的关键因素,以揭示城区资源环境管理中的薄弱环节;分析城区雨涝风险对城区财产与市民生命的潜在威胁,为城区管理者提供决策信息,明确需要优先处理的风险事件,选择其应对策略;通过事后调查来预防事故发生,满足城市资源环境的安全监管要求。通过城区雨涝风险评估,城市管理者及相关方可更深刻地认识可能导致城区雨涝灾害产生的影响因素,检验现有风险控制措施的充分性和有效性,为确定最合适的城区雨涝风险应对策略奠定基础。城区雨涝风险评估的完整过程由风险识别、风险分析及风险评价构成。城区雨涝风险评估指标体系设计是其关键。

2.2 城区雨涝风险评估指标体系的设计原则

城区雨涝风险评估涉及理念、设施、人员、组织、机制及政策等多方面多层次,城区雨涝风险评估强调城区资源环境对极端暴雨的防灾减灾能力,其指标体系应考虑区域资源环境承载现状,并反映未来可持续发展水平。指标体系是一组反映系统内在或外在特征的属性,它以某些信息或信号为表征,可为数量概念,或是具体数值,既要说明由哪些指标构成,也要反映指标间的相互关系及层次结构。城区雨涝风险评估指标体系设计应遵循如下基本原则:

(1) 区域性原则。一方面能反映城区雨涝风险的共性,另一方面也要体现其特性(即反映区域间的差异性)。

(2) 科学性原则。根据科学理论与方法,以系统的内部要素及其本质联系为依据,准确反映城区雨涝风险系统的整体和内部的关系特征。

(3) 代表性原则。城区雨涝风险涉及理念、设施、人员、组织、机制及政策等方面,影响因素较多,应选择可反映问题本质特征的关键因素。

(4) 独立性原则。城区雨涝风险评估指标体系应是一个最小完备集。

(5) 定性与定量相结合原则。应尽量选择可测度的指标,对于难以测度的重要指标,先定性分析,再量化处理。

(6) 动态与静态相结合原则。应反映城区雨涝风险的发展状态及发展过程。

(7) 可操作性原则。指标内涵、外延应明确,数据要规范,粒度应一致,资料收集应简便,符合模型特征,计算简便,结构模块化,计算程序化。

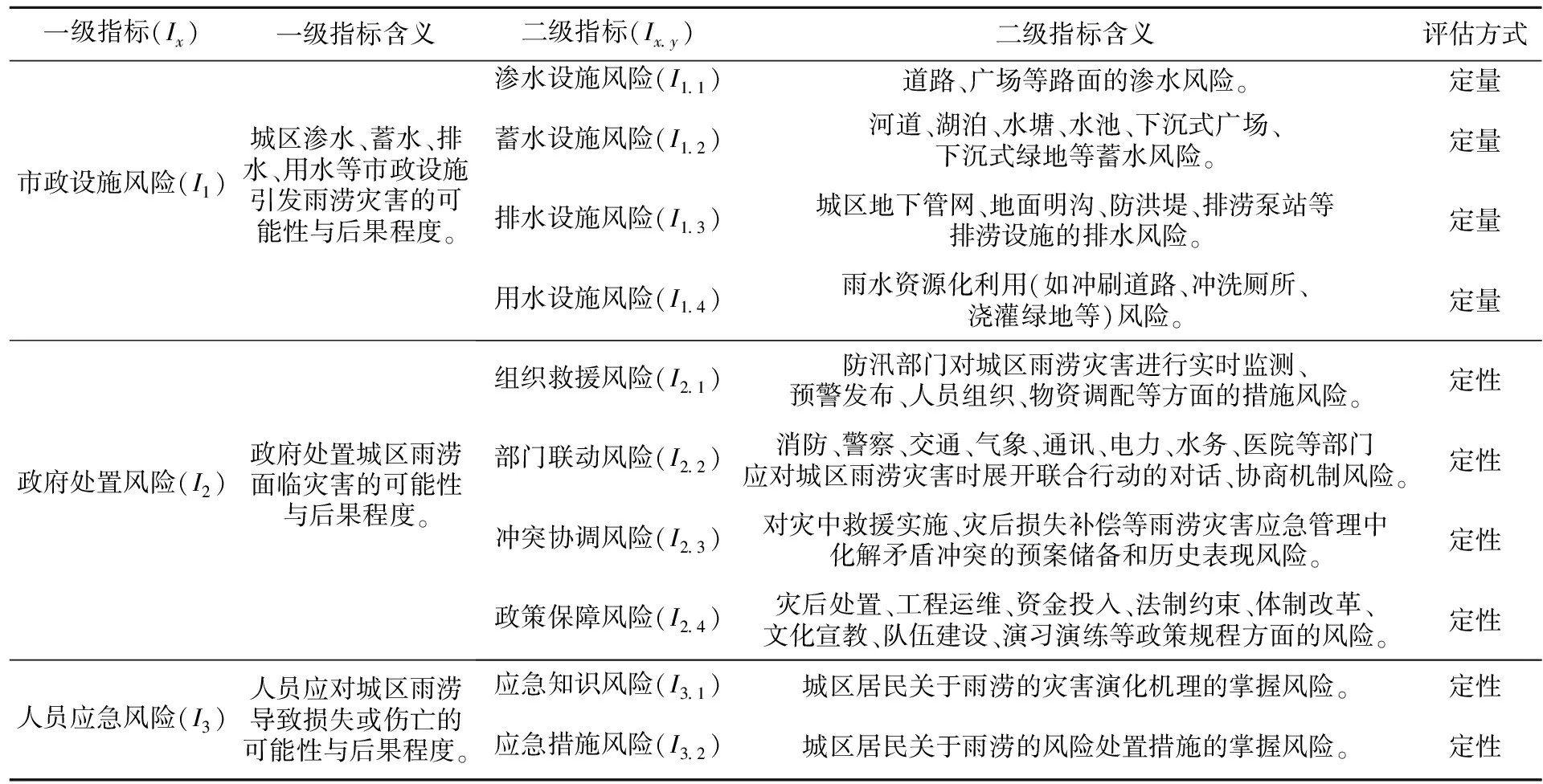

2.3 城区雨涝风险评估指标体系

从城区雨涝成灾模式来看,排涝设施、城区居民、救援机构、协调机制、联动机制、政策调控等是影响灾害发生概率和产生损失的关键因素。为了全面评估、诊断城区雨涝风险,基于城区雨涝成灾模式,遵循准则设计原则,其评估指标体系见表1。该指标体系确定指标权重后,既能进行城区雨涝风险的两两比较,也能进行城区雨涝风险的综合评估。

表1 城区雨涝风险评估指标体系

3 城区雨涝风险治理对策

在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下,建立和完善我国大中城市结构性雨涝灾害风险的多元化治理对策,对促进城镇新型化发展、自然灾害综合防治和水生态持续改善,推进两型社会、和谐社会和全面小康社会建设,具有重要的理论价值和实践意义。

治理城区雨涝风险是一个系统工程,可从微观、中观、宏观等层面提出对策建议,着力解决系统性不强、标准不高、局部地区隐患严重等问题,从而为相关管理部门出台相应措施和政策提供支撑,建立“物防、技防、人防、制防”相统一、能协同的城区雨涝灾害风险治理的长效机制:

(1) 完善排蓄设施建设。建设高标准排水调蓄设施是抵御城区雨涝、实现防灾减灾的关键措施。

(2) 推进海绵城市建设。建设海绵城市就是恢复城区吸水、蓄水的海绵体功能,对降雨进行削峰、错峰、滞峰,从而有效缓解雨涝。

(3) 扩大综合管廊建设。地下综合管廊能实现综合开发利用城市道路地下空间、集约化建设管理市政公用管线,并能有效解决“拉链式”道路及管道工程、架空线网密集、管线事故频发等问题,从而提高地下管网抵御各种灾害的能力。

(4) 加快智慧气象建设。智慧气象以大数据共享共用为重点,具有数据接口标准化、数据共享平台化、数据处理智能化等特点,能实现智能监测、精细预报、灾害预警、部门信息共享、社区气象服务、应急指挥、资料应用等功能。

(5) 促进人员机构调整。城区雨涝单凭某个部门或某项工程难以解决,需要职权部门进行顶层设计,从落实责任、规划建设、完善预案等入手,健全部门联动机制,加强城区建设、气象、交通、城管、水务、水利等部门的协调,统一指挥调度。

(6) 健全应急救援体系。面对城区雨涝突发,应健全市、区、街道、居委会、小区五级联动应急管理体系,推进跨区域、跨部门应急协调机制,提高技术支撑能力和保障服务水平。

(7) 确保人才智力支持。城区雨涝救灾时,亟需奋战一线的给排水白领专家和蓝领工人,应从待遇提升、环境改善、社会认可等入手,提高职业含金量。同时大力培养研究生、本科生、高职生、技校生等多层次领域人才,为缓解城区雨涝困局提供脑力与劳力支撑。

4 结 论

本文在深入分析我国城区雨涝的成灾要素及其作用机制基础上,确立城区雨涝成灾模式,考虑灾情的不确定性与复杂性,形成城区雨涝风险评估指标体系,系统提出多元化城区雨涝风险治理对策,可进一步丰富和完善城市自然灾害风险管理的理论体系,对城市水利、气象、民政、环保、国土资源以及“两型”办等管理部门,加强城市雨涝灾害风险管理和城市建设统筹规划,具有重要的决策参考作用。