抗战时期上海孤岛出版中心的演变及其作用

2018-07-30赵晓兰

赵晓兰

(浙江传媒学院 学报编辑部,浙江 杭州 310018)*

1937年8月13日,日军进攻上海,淞沪会战打响,中国军队经过浴血奋战后,被迫撤离上海。随着上海沦陷,近代以来以上海为中心的中国出版格局被打破。但是在抗战期间中国出版格局重组的过程中,沦陷区的上海出版业界并未沉沦,借助特殊的国际关系环境,孤岛出版中心应时而出,在抗战时期的中国出版事业中扮演了重要而奇特的角色。

一、孤岛出版中心的形成与发展

孤岛,是上海为中国抗日战争史奉献的一个特定历史概念。

上海沦陷之后,由于当时日本尚未向英、美等反法西斯国家正式宣战,彼此之间还保持着外交关系。正是缘于这种特殊的国际格局,虽然日军侵占了上海,但上海市区内公共租界和法租界的大部分地区依然由英美法等西方国家控制的租界当局管理,孤岛这一术语由此而生。

抗战全面爆发后的中国,政治局面极其复杂,国土大致被分为国民政府控制的国统区,中共控制的边区政府和敌后根据地,日军和汪伪政权控制的沦陷区。孤岛的国际关系意义在于——它不属于上述三方中任何一方,成为由外国势力暂时控制的一座外交孤岛。

孤岛的时间区段,从1937年11月12日中国军队全线撤离上海开始,到1941年12月8日太平洋战争爆发后租界被日军全面占领结束;孤岛的地域范围,包括原公共租界、法租界的大部分地区:“东至黄浦江,西达法华路(今新华路)、大西路(今延安西路),南抵民国路(今人民路)”,[1]总面积约20多平方公里。这块区域虽然面积不大,但在当时却是上海经济最发达的核心地区,集中了上海主要的经济、金融和文化产业。本文所论及的孤岛出版中心也正是在这种背景下得以诞生。

自近代开埠之后,上海逐渐成为中国出版印刷业的中心,根据“1935年上海市书店调查”一文的统计,当时上海共拥有书店(局)等261家出版机构,形成了以商务印书馆、中华书局、世界书局、大东书局、开明书店所谓五大出版机构为中坚的格局。[2]28-55这些出版机构大多设置在租界区域内,尤其是以公共租界境内福州路为核心的文化街区,成为上海出版、印刷和销售业的集中地。

上海沦陷后,中国原有的出版格局被打破,开始了整合与重建的过程,这一过程从1937年到1941年历经四年左右的时间,逐渐形成了以重庆为全国性中心和若干省区为区域性中心的新的中国出版格局。在这四年演变过程中,借助孤岛特殊的外交环境和经济实力,上海在新出版格局演变过程中继续表现出了强劲的势头和优势,形成了一个地位特殊又显赫的区域性中心——孤岛出版中心。

孤岛出版中心在上海沦陷后得以迅速形成并繁荣发展的原因和表现主要是:

1.大量的出版机构以孤岛为托庇之地

在上海原来的出版布局中,租界本就是出版机构集中之地。上海沦陷后,一些出版机构的主要领导层外迁,但依然在孤岛内保留了分店或组建了留守机构,位于沦陷区的一些出版机构也陆续迁入孤岛。因此,孤岛内依然集中了中国数量最为庞大的出版机构。据《中国近代现代出版通史》中“上海‘孤岛’时期出版机构一览”的统计,上海孤岛时期出版机构有63家。不过这个统计显然疏漏较多,因为该一览表的统计基本以出版社为主,大量的书店没有统计在内,而在1949年之前,书店通常也是出版机构,在销售的同时也从事着出版、印刷、批发事宜。相比之下,《上海的书业名录》中“1939年上海书局调查”一文的统计更为精细,根据文中列表,孤岛时段内的1939年上海共有252家书店(局),较之1935年统计的261家仅仅减少了9家。[2]57-76这252家书店,几乎都位于孤岛境内,可见,孤岛的存在对于出版机构所具有的强大庇护作用,成为出版机构在战争时期的安身立命之地。

2.战前集中于租界之内的上海出版布局促成了孤岛出版中心的形成和发展

虽然上海沦陷后有一部分出版机构的力量内迁,但并未从根本上伤到原本就以租界为大本营的上海出版业界的元气。孤岛内的众多出版机构拥有当时中国最先进的出版机械设备,汇集了业务精湛的印刷排版工人,大批文化人士和出版家也仍旧居住在租界里。还有一个值得重视的因素是孤岛时期租界内经济生产一度出现繁荣景象,尤其是与出版业密切相关的造纸业,产量飙升。如果以1936年上海造纸业生产指数为100的话,孤岛时期的上海造纸业生产指数则分别为:1937年115.6,1938年147.4,1939年242.5,1940年380.5,1941年390.4。[3]纸张产量的飙升又带动了价格的下降,造纸业量大价廉的繁荣景象对于出版业的发展形成了极好的推动力。

在这种背景下,孤岛出版业开始重组。首先是原来五大出版机构为核心的格局发生变化,由于出版巨头商务印书馆和中华书局在战乱中遭遇较大损失以及主体外迁,世界书局一跃成为沪上最大的出版机构;生活书店异军突起,其总部虽已外迁,但留在上海的分店发展成3个部分在孤岛内经营,成为新格局中一家重要的出版机构。其次是众多的小型出版机构遍地开花,填补了大出版机构实力下降数量减少之后的空白。而且大型出版机构如同正规军,目标大,容易被租界当局和日伪势力盯上,出版活动受到一定限制;而小出版社恰似游击队,出版活动神出鬼没,禁掉几家又冒出一批。

3.孤岛内特殊国际关系环境和多元化政治格局的促进

虽然租界当局在日伪势力的压力下,对孤岛内出版业界的抗日宣传活动做出了一些限制,但毕竟英美等国在反对德日意法西斯轴心国方面与中国的抗战大方向是一致的,所以这种限制并不严格,“租界当局在进行报刊登记时,对一般具有抗日倾向的报刊、甚至国民党当局主办的报刊,也一律发给登记执照”。[4]825

租界的特殊国际关系背景为中国各种政治力量在孤岛留下了施展身手的空间,尤其是国共合作之后抗日统一战线的建立,使得本处于地下状态的中共也能够以公开或半公开的身份创建报刊和开展出版活动。更为难能可贵的是,坚守孤岛进行斗争的国共双方文化人士,在抗日出版宣传活动中形成了互相配合、相互支持的场面,“救亡第一位的精神压力不仅使文化人将门户之见、派别前嫌和历史纠葛放在了一边,而且使原本相互对峙不同营垒、不同流派的文化人站在了同一条战壕里”。[5]30

鉴于租界当局对于积极宣传抗日的书刊出版控制较严,一般书籍则放任不管,一些在以往绝对属于禁书的书籍在孤岛时期得以出版。例如埃德加·斯诺的《西行漫记》1938年在孤岛出版了中译本,使世人得以全面了解中共领导下的边区情况和红军长征历程。又如“1938年秋天,《资本论》三卷全译本得以陆续出齐,这在当时的出版发行界来说,也是一件大事”。[6]孤岛内由中共领导或控制的出版机构甚至不断地从延安组稿,送到孤岛来印刷出版发行。毛泽东的《论持久战》、方志敏的《可爱的中国》、无名者的《震惊中外的皖南惨变面面观》、奥斯特洛夫斯基的《钢铁是怎样炼成的》、艾思奇的《哲学选集》等,这些平时在国统区不可能出版的书,借助孤岛时期特殊的政治环境得以出版,并发往内地和中共领导下的抗日根据地。

甚至还出现了这样一种有意思的文化景观:1941年苏德战争爆发后,孤岛内出现了两份由苏联商人出面经营其实是由苏联官方机构塔斯社主办的中文刊物——《时代》周刊和《苏联文艺》月刊,刊物的实际主持人则是中国的著名文化人士、翻译家姜椿芳。这些刊物“大量译载《真理报》《消息报》等报纸的社论和塔斯社的电讯……还报道了欧洲各国人民的反战活动”,[4]974在1941年底孤岛被日军占领之后依然如此。虽然德国纳粹政权是日本的盟友,但由于日本与苏联之间签订了《苏日中立条约》并保持外交关系,日伪当局无法干预苏联出面经营的刊物出版,使孤岛在成为沦陷区之后继续发出反法西斯的声音。

二、孤岛出版中心的地位与作用

孤岛出版中心存在的四年时间里,其在抗战期间中国出版版图重构过程中的地位和作用,笔者认为可以从物质层面的“造货”和精神层面的“造梦”予以归纳。

1.造货

造货,是孤岛出版中心从物质层面在抗战时期做出的最明显、最直观的成就,所有涉及有关孤岛时期出版研究的论著,都将之列为孤岛时期上海出版业界对抗战事业做出的最重要的贡献。

造货本是印刷出版业的通用术语,泛指图书的印刷制造,但就孤岛时期的上海出版印刷业而言,造货具有了一种特殊的内涵,当时的人们在提到造货时,心照不宣地都明白这其中包括了为中国的抗战大后方代为印刷生产制造图书。

上海沦陷后,各出版机构的管理层纷纷内迁,可是笨重的出版机械无法带走,中国最精良的出版机械、最先进的印刷技术以及大批技艺精湛的印刷工匠依然留存在孤岛之内。于是,大量的书稿和纸型源源不断地从大后方送到孤岛,在这里印制成书后,又秘密运回去销售。这一过程艰辛危险,耗资巨大,是中国出版业界在抗战期间非常无奈但却是不屈不挠积极抗争的举止。“这种活动,甚至在太平洋战争爆发,上海全部沦陷后都未停止,只是搞得更隐蔽了。造货活动一直坚持到1943年。”[7]此时,距离抗战胜利只剩下两年时间了。

孤岛出版中心为内地造货的图书品种繁多,包罗万象。以生活书店为例,生活书店总店内迁后,在孤岛成立了上海分店,它的崛起和快速发展是孤岛上海出版业重组的最大特点之一,同时它也成为向内地提供印刷读物的主要造货单位,“这一时期在上海印造的图书种类,一为马列主义著作,二为学术著作,三为文艺作品”。[8]

孤岛出版中心通过造货方式究竟印刷出版了多少书籍,具体数字是难以查证的,这固然有战乱影响下许多出版机构频频搬迁改头换面的因素,还有出于防范日伪迫害自我保护的原因——出版机构故意将出版地点印成上海以外或干脆不印,出版时间也有意印得含混不清,这样当然为后人的出版印数统计带来困难。在笔者所查阅的涉及孤岛出版研究的论著中,关于孤岛时期出版业造货的数量都只是一些粗略的或个案性的统计。不过,我们还是可以从相关的统计数字中管窥全貌:

上海沦陷后汪伪时期的市政机构曾对中华、世界、大东、开明四大出版机构在1937年至1940年间图书出版情况进行过统计,具体统计数字为:1937年443种,1938年254种,1939年286种,1940年416种。[9]356从统计数字来看,1940年孤岛出版业印刷出版图书的种类已逼近战事爆发之年的1937年。

具体到出版机构,以生活书店为例,根据亲历者的回忆,虽然生活书店的总部已经外迁,但“沪店在千难万险中仍为我店出版的重心……厚本的新书和数量较多的重版书,都集中在沪印造。就一九三九年来说,这一年出版新书和重版书总计为123种”。[10]

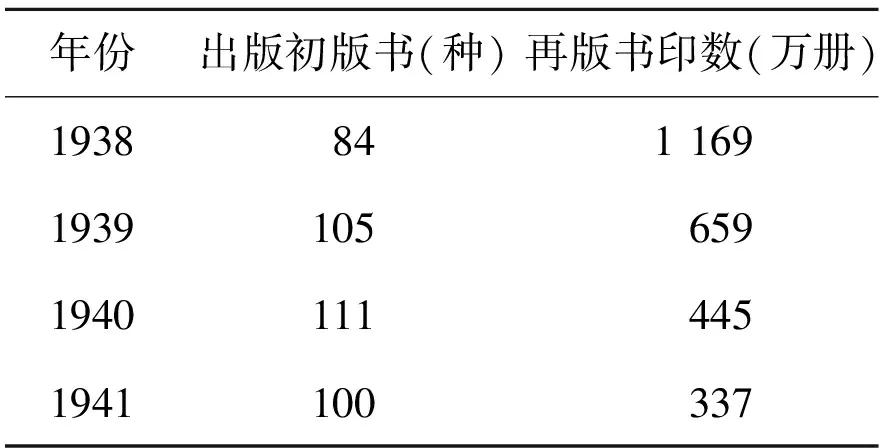

再以世界书局为例,该机构作为孤岛时期上海出版业中的老大,它的统计数字相对也比较完整一些,具体数字参看下表。

从表中可以看到,虽然世界书局的印刷造货能力与战前已无法相比,尤其再版书印数在孤岛时期呈逐年下降态势,但我们如果与孤岛被日军占领之后的1942年相比——这一年世界书局的初版书仅46种,再版书印数则急剧下滑到15万册——就可以看出,孤岛时期世界书局的印刷造货实力还是相当强大的。

世界书局在“孤岛”时期编辑出版图书数量表

资料来源:朱联保《上海世界书局史忆》。①

关于造货还有一个延展性的作用,就是孤岛出版中心不仅印制书籍,还将大量的印刷器材和技术人员通过地下运输线,不断地向国统区和抗日根据地输送,为新的中国出版中心在大后方的重建提供了物质、人力和技术的支持。

2.造梦

造梦,是指孤岛出版中心在其存续和发展期间印刷出版的大量文化产品,激励了中国军民的抗战意志,描绘了抗战终将胜利的愿景,同时也为战乱中忍受劫难的民众构建了精神寄托的家园。

犹如孤岛内政治格局的多元化一样,孤岛内的社会文化思潮也是多元的。上海沦陷后,孤岛内书籍、报刊、电影、戏剧……各类文化产品井喷般涌现,出现了非常奇特甚至是畸形的战时文化繁荣。这种现象,后来的研究者称其为孤岛文化,在这一过程中孤岛出版中心强大的印刷造货能力助推了这一文化现象的产生。

书籍、报刊出版热潮对于孤岛文化繁荣所产生的推动作用,笔者认为具有二重性:

一重性是对中国军民救亡图存抗战意志的激励。大量宣传抗战的书籍报刊从沦陷区的上海印刷出版,发挥了“在抗战中的‘纸弹’与‘笔垒’效应”,[11]向民众描绘了坚持抗战赢得胜利的美好愿景。这一重作用在既往研究孤岛出版中心地位和影响的论述中已被广泛关注,例如学术界对“上海抗战文学”的专题性研究。

另一重性是为战乱中尤其是沦陷区的民众营造精神家园,这是既往研究中鲜有专门论及的内容。孤岛出版中心的出版物并非都是抗战宣传品,大量的甚至数量上还占优势的,是涉及民众普通日常生活和精神生活的产品,“‘孤岛’文化的成就表现出多样性。围绕抗战主题创造的有力度的著作不少,而反映中国社会矛盾的作品更多。”[5]74

根据相关资料统计,从1938年到1940年10月,上海租界内共出版发行了400种中文杂志,其中与普通市民日常精神文化生活密切相关的有:文化综合类69种,文学类53种,戏剧电影类32种,家庭妇女类15种,商业经济类30种,美术音乐类13种,娱乐类44种,以上7类共256种,占400种中文刊物的64%。[9]363还有的研究者统计结果是:“以文学期刊而言,四年时间就出现了约二百种,这个数字令人吃惊。”[12]2

书籍报刊的蓬勃发展固然有商业因素的强力推动,也充分反映出战争年代孤岛民众乃至全国民众对于精神生活产品的旺盛需求,孤岛出版中心的印刷生产能力适时地满足了这一需求,而这种精神文化需求的内涵具有多样性——“救亡与启蒙之外,消闲取向是孤岛文学期刊的第三种选择。”[12]99相较之下,消闲取向自然不如救亡启蒙那样充满着正能量,但却是在严酷的战时环境下普通民众尤其是沦陷区内上海市民精神状态的真实反映,我们从当时孤岛内文人的论述中可以看到对这种精神状态的解读和心境的写照:“当着风雨飘摇的时际……当今上海文坛是深深地陷入了苦闷的境遇,但这也正可说明环境的困难。作者和读者在高压下,只得改变其生活习惯,另向暂忘现实的路上去觅取安慰,去寻找快乐之泉源。”[13]

人们的精神需求是多种多样的,对于苦捱战乱岁月的民众而言,无论是描绘抗战胜利的美好愿景,还是激发勇气的励志宏论,或是轻抚心灵的温婉诗文,孤岛出版中心的产品都是在为他们造梦,为他们构建精神家园。琳琅满目的精神文化产品,使他们在生活困境中鼓荡起生活的勇气,带来人生的希冀和胜利的盼望。有的研究者认为其实展现的是“当时文人在乱世求生与民族气节的道德夹缝中做出的种种抉择和承担……在沦陷区惨淡求生的中国人负荷了历史的重压,承受了战争的苦难”。[14]通过造梦,孤岛出版中心的贡献更可以延展到中国抗战文化的久远影响之中:“抗战文化有着两个层面的作用:第一是战时宣传动员,用来激励民众的民族意识、鼓舞他们投入神圣的反侵略战争;第二个层面较深刻,为的是对民族文化精神的改造和提高……其志绝不仅只止于战时。”[15]

三、结 语

综上所述,笔者给予孤岛出版中心的基本评价是:

第一,上海出版格局在孤岛时期的重组,孤岛坚实的经济实力,国内一流的出版印刷机械和优秀的出版印刷工匠,租界内多元化的政治格局,构成了孤岛出版中心的基本生态和丰富表象。

第二,孤岛出版中心是中国在抗战期间唯一处于沦陷区内的区域性出版中心,在沦陷区内源源为大后方印刷造货,从沦陷区内发出抗战的呼喊,在鼓舞中国全面抗战的士气方面,具有正面战场所无法替代的作用和力量。

第三,孤岛出版中心旺盛的生产能力和大量的产品,满足了抗战时期民众精神生活多方面的需求。

第四,在抗战时期中国出版格局重新建构的过程中,孤岛出版中心作为区域性的中心,及时地填补了全国性中心迁移重建的空窗期,发挥了其特殊的、其他区域性中心所无法替代的作用。

注释:

①参见李树人、方兆麟主编《文史资料存稿选编(文化卷)》,中国文史出版社,2002年,第275-277页。