新源野果林主要气象特征和人工更新集雨防草技术研究

2018-07-27刘立强颉刚刚朱璐辉木萨波拉提余天蓝曼苏尔那斯尔

程 功,刘立强,颉刚刚,朱璐辉,木萨·波拉提,余天蓝,曼苏尔·那斯尔,廖 康

(新疆农业大学 特色果树研究中心,新疆 乌鲁木齐 830052)

新疆位于我国的西北边陲,土地辽阔,光热资源丰富,属于温带大陆性气候,境内山脉与盆地相间形成“三山夹两盆”的地形;新疆多样而特殊的生境形成了丰富而有特色的野生果树种群称为野果林,其中,新源野果林位于新源县境内,这里分布着丰富的野生苹果、杏、李、山楂等多种野生果树,蕴藏着无数特异优良性状基因,是果树新品种改良的宝贵材料,具有极高的利用价值。但近年来因多种原因致使野生果树资源数量明显减少[1-2],亟待更新恢复,而野果林自我更新恢复能力弱,人工更新是快速恢复野果林的一种重要途径,但由于野果林大量死亡后杂草快速生长与蔓延,与人工栽植更新的幼苗竞争光照、水分与养分。多种杂草生长高度超过更新苗后遮挡光照,使更新苗生长困难或死亡。在野果林无灌溉自然环境条件下保证土壤含水量并且控制杂草,使野生果树幼苗自然生长成林是野果林更新的关键。

土壤含水量与该地区的气象环境有密切关系,对试验地区进行气象监测并对气象资料进行分析比较,能够为土壤含水量的变化提供科学的解释。对野果林分布地的新源交吾托海2008—2011年的气象监测数据显示,夏季最高气温达30 ℃以上,最高温出现在7—8月,但持续时间非常短,7—8月平均气温19 ℃,冬季最低气温-15 ℃,12—2月平均气温-4 ℃,年平均气温7.8 ℃。2012年对野果林分布地的大西沟气象监测结果表明,大西沟山区最高气温在30~32 ℃之间,出现时间较短,7—8月平均气温20 ℃左右,冬季最低气温在-20~-26 ℃,冬季月平均气温在-6 ℃左右,年平均气温8.25 ℃,山区热量低于平原[3]。

土壤覆盖能减缓表层土壤水分蒸发,是保持土壤含水量的一项重要措施。柴守玺[4]研究表明,覆膜能显著提高0~20 cm土壤墒情。李晓芳[5]、郭青范[6]的研究均表明覆膜能不同程度提高土壤含水量。覆膜还能起到防治杂草的作用,刘祥臣[7]在稻田的铺膜防草试验表明,铺膜能显著抑制杂草生长,并且防效高于化学药剂。郭米娟[8]和吴菊香[9]的研究结果显示覆膜的防草效果显著。

本试验选取新源野果林3种不同类型试验地,每月定时测定土壤含水量,同时测定2种铺膜和鱼鳞坑的集雨保湿效果。同步记录环境因子,进行相关性分析,揭示影响土壤含水量的主要因子。分析试验地杂草株数和生物量计算两种铺膜方式的杂草抑制效果。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验区位于伊犁新源县伊犁植物园(E83°36′5″,N43°22′44″)。海拔高度1 372.9 m,属于温带大陆性气候,试验区内以野苹果和野杏为主。

1.2 试验材料

黑色塑料地膜、园艺地布,裁剪为1 m×1 m备用。

1.3 试验方法

试验区内选择3种不同生境(阳坡、阴坡、平地)类型的区域作为试验样地,见表1。样地分别挖定植坑(规格60 cm×60 cm×40 cm)栽植2年生野生苹果幼苗,使幼苗根颈处与坑内地面齐平,栽植后定植坑中分别铺设1 m2的园艺地布(处理Ⅰ),黑色地膜(处理Ⅱ)和挖鱼鳞坑(处理Ⅲ,规格为60 cm×60 cm×40 cm)3种处理方式,以不做处理作为对照(CK),对土壤不同深度的含水量进行定期取土测量,同时对杂草进行监测。

表1 3种试验地基本概况Table 1 Basic survey of three kinds of experimental bases

1.4 项目测定

1.4.1 试验区气象数据的监测

在试验区具有代表性区域安装Davis自动气象站,实时监测温度(℃)、风速(m/s)、降雨量(mm)、光照(lx)等气象因子,3种试验地分别安装EL-USB-2.0温湿度记录仪,HOBO光照记录仪和ECH2O土壤监测系统,分别记录3种试验地的气温(℃),空气相对湿度(%),光照(lx),土壤温度(℃),土壤含水量(m3/m3)其中土壤测量深度为10 cm;数据采集间隔设为1 h。

1.4.2 土壤含水量的测定

采用烘干法测定土壤含水量。每月定期用土钻取土,取土位置距离定植苗主干30 cm,取样深度为10~20,30~40,50~60 cm 3个深度,将土样装入样品袋,以便进行后续试验。将土样称取质量后带回实验室置于烘箱中在105 ℃下烘干,冷却后称其干质量,按公式计算土壤含水量。

式中:W为土壤含水量(%);G1为烘干前土壤和样品袋质量(g),G2为烘干后土壤和样品袋质量(g),G3为烘干后样品袋质量(g)。

1.4.3 杂草生物量的测量

于8月21日一次性调查试验区内杂草株数(株/m2)和鲜质量(g/m2)。每种试验地随机调查4点,每点1 m×1 m,计1 m2。调查时,将点内杂草全部挖起,清除根部泥土,将地上部分与地下部分分别称质量(g),同时记录杂草株数。待烘干后称量记录杂草干质量(g)。

1.5 数据处理

采用Excel 2007 和SigmaPlot10.0软件作图和SPSS 19.0作分析。

2 结果与分析

2.1 野果林生长季内气象特征分析

4—10月3种试验区气温、空气相对湿度、光照和土壤温度的变化趋势相似,见图1A~D。由图1A~D可知,其中,气温和土壤温度为先上升后下降的趋势,期间存在小范围的波动,不同试验地又表现出差异性。其中,平均气温为阳坡(16.75 ℃)>平地(15.63 ℃)>阴坡(15.34 ℃);空气平均相对湿度为平地(68.84%)>阴坡(65.89%)>阳坡(53.53%);光照强度日变化波动范围较大,总体上表现为阳坡(39 601.35 lx)>阴坡(38 681.85 lx)>平地(38 403.11 lx);土壤温度差异明显,总体上表现为阳坡(17.55 ℃)>平地(14.83 ℃)>阴坡(13.75 ℃)。

野果林果树在生长期降雨量极不平均,见图1E。由图1E可知,从4月13日—6月29日这一个半月的时间内,是降雨量集中的时期,共降雨31次,累计降雨量257.8 mm,约占试验期总降雨量的65.63%,其中有6次降雨量超过15 mm。而7月有4次降雨,累计降雨量27.4 mm,约占试验期总降水量的6.92%,8月1日—10月24日近3个月的时间内,有18次降雨,总降雨量107.8 mm,约占总降雨量的27.44%,但其中有10次降雨未超过5 mm,仅有4次降雨超过了10 mm。可见,试验地降雨主要分布在4—6月,而7月之后降雨减少。

2.2 不同集雨方法对土壤含水量的影响

2.2.1 土壤含水量的季节变化

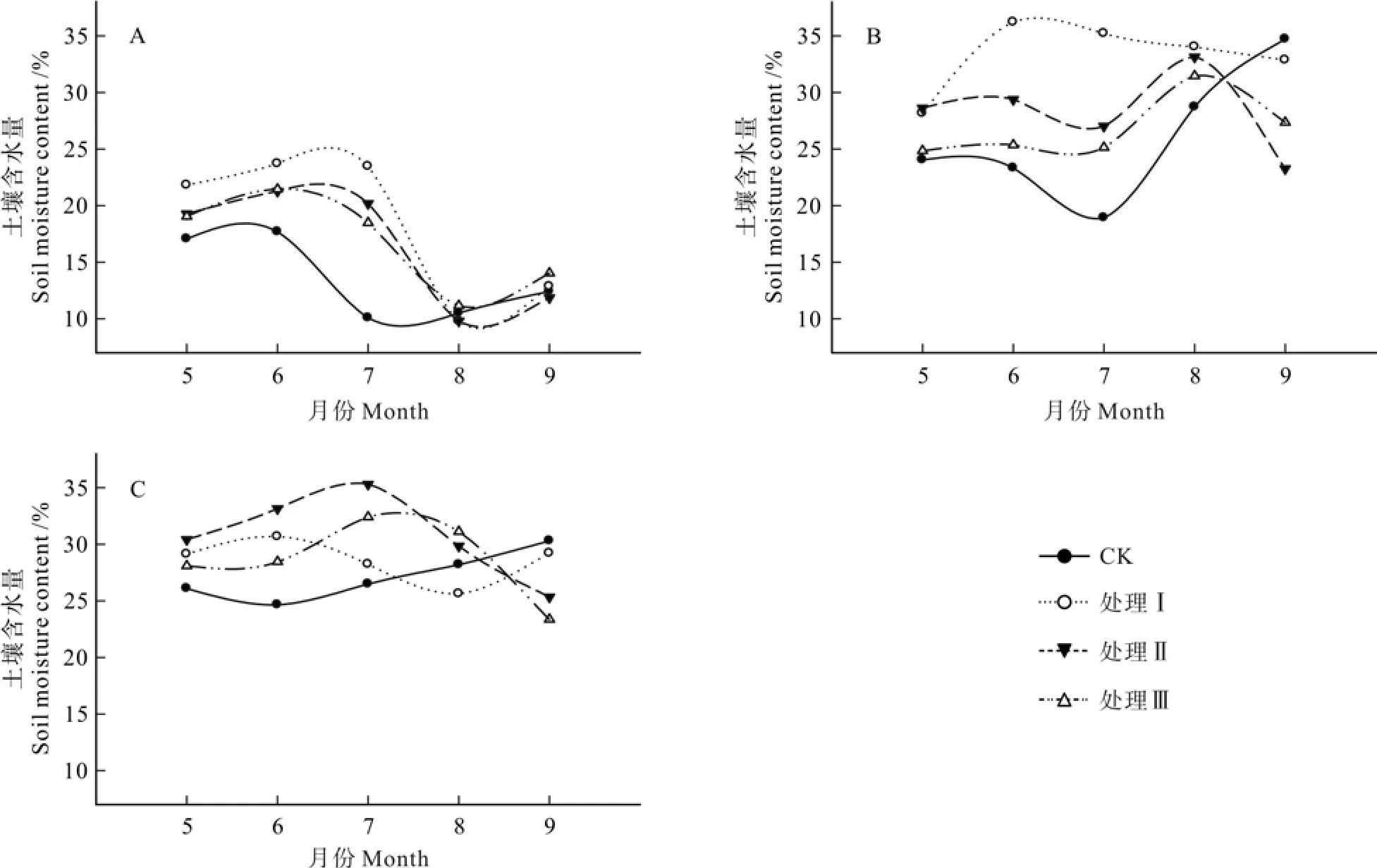

不同处理下3种试验地的平均土壤含水量变化情况见图2。由图2可知,受气候因素影响,各种处理在5—7月均能提高3种试验地的土壤含水量,而8—9月时图2A和图2C的土壤含水量均下降。各种处理在试验期集雨效果的总体趋势相似,但又表现出一定的差异性。3种试验地的土壤含水量均值以平地最高,为28.80%,阴坡次之,为28.56%,阳坡最低,为16.29%。

由图2A可以看出,在5—7月,处理Ⅰ的土壤含水量高于处理Ⅱ和处理Ⅲ,表现出较强的保水性,而在9月时,处理Ⅲ的土壤含水量高于处理Ⅰ和处理Ⅱ。说明对于阳坡来说,处理Ⅰ和处理Ⅲ在不同的时期对土壤水分有不同的影响。各处理的平均含水量处理Ⅰ为18.32%,处理Ⅱ为16.48%,处理Ⅲ为16.82%,CK为13.54%,各处理土壤含水量分别比CK高35.23%,21.66%,24.19%。由图2B可知,在6—9月,处理Ⅰ的土壤含水量均高于处理Ⅱ和处理Ⅲ,表现出较好的集雨保湿效果;但是在9月时,3种处理的土壤含水量均低于CK,整个生长季期间,3种处理均能提高土壤含水量,与CK相比较,处理Ⅰ提高了28.33%,处理Ⅱ提高了9.06%,处理Ⅲ提高了3.42%。由图2C可知,在5—7月,处理Ⅱ的土壤含水量高于处理Ⅰ和处理Ⅲ,但在9月时3种处理的集雨保湿效果同阴坡,均小于CK。3种处理的土壤含水量均值处理Ⅰ为28.51%,处理Ⅱ为30.81%,处理Ⅲ为28.68%,分别比CK提高了5.25%,13.53%,5.68%。

2.2.2 不同集雨方法对垂直土壤含水量的影响

图1 新源野果林气象因子季节变化Fig. 1 Seasonal changes of meteorological factors of wild fruit forest in Xinyuan

图2 不同处理方式下野果林3种试验地土壤水分含量动态变化Fig. 2 Dynamic changes of soil moisture content in three experimental plots under different treatments of wild fruit forest

新源野果林的降雨主要集中在4—6月,这段时期是土壤的主要蓄水期。从图3可以看出,土壤含水量总体上平地>阴坡>阳坡,各处理变化趋势一致但又表现出一定的差异性,阳坡土壤含水量随深度的增加而下降(图3A),阴坡和平地则是土壤含水量随深度的增加而降低(图3B和图3C)。从图3可以看出,3种处理较CK均有不同程度的提高,图3A显示,阳坡的处理Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ土壤含水量分别比CK提高了33.80%,19.98%,21.59%,其中处理Ⅰ的集雨保湿效果最好;图3B显示,阴坡的处理Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ土壤含水量分别比CK提高了30.35%,12.65%,4.11%。其中处理Ⅰ的集雨保湿效果最好;图3C显示,平地的处理Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ土壤含水量分别比CK提高了8.68%,16.74%,7.25%,其中处理Ⅱ的集雨保湿效果最好。

综上可知,在3种试验地的不同处理中,阳坡(图3A)和阴坡(图3B)以铺设地布(处理Ⅰ)的集雨效果最好,而在平地(图3C)以铺设地膜(处理Ⅱ)的集雨效果最好,与不同月份的集雨保湿效果一致。说明在不同的试验地铺设不同的材料可以通过引流的方式增加降水的收集能力,从而能提高土壤的含水量。

图3 不同处理下野果林土壤水分含量垂直变化Fig. 3 Vertical distribution of soil moisture at different treatments of wild fruit forest

2.3 野果林土壤含水量与气象因子的关系

野果林土壤含水量与气象因子的关系见表2。由表2可知,空气相对湿度、降雨量与阳坡土壤含水量呈现正相关,即含水量随着空气相对湿度和降雨量的变化而趋同变化,并且都达到了极显著正相关水平,风速与土壤含水量的相关性最小;由相关性结果还可以看出,气温、光照、土温与阳坡土壤含水量呈现负相关,其中气温与土温达到极显著负相关,光照与土壤含水量的相关性最小,即随着气温、光照和土温的上升,土壤含水量则下降,其中气温和土壤温度对土壤含水量的影响最为显著。综上所述,气温、空气相对湿度、土壤温度和降雨量是影响阳坡土壤含水量的重要气象因子,而光照和风速并不是影响土壤含水量的关键气象因子。

由表2可知,空气相对湿度、降雨、光照、土温、风速与阴坡土壤含水量呈现正相关,其中降雨、空气相对湿度与土壤含水量达到极显著正相关,即土壤含水量随着降雨和空气相对湿度的变化而变化,而光照、土温和风速与土壤水分含量相关性均不显著,且相关性逐渐减小;从结果中还可以看出,气温与土壤含水量达到显著负相关,即土壤含水量随着气温的变化而出现相反的变化。综上所述,气温、空气相对湿度和降雨量是影响阴坡土壤含水量的重要气象因子,光照、风速和土壤温度则不是影响阴坡土壤含水量的环境因子。

由表2还可知,空气相对湿度、光照、风速、降雨与平地土壤含水量呈现正相关关系,即土壤含水量随着空气相对湿度、光照、风速、降雨的变化而趋同变化,其中空气相对湿度与土壤含水量达到极显著正相关,降雨与土壤含水量达到显著正相关,光照与土壤含水量相关性最小。表中还可以看出,气温、土壤温度与土壤含水量呈现负相关,并且都达到极显著水平,即土壤含水量随着气温和土壤温度的变化而呈现相反的变化。综上所述,气温、空气相对湿度、土壤温度和降雨是影响平地土壤含水量的重要气象因子,而光照和风速则不是影响平地土壤含水量的关键气象因子。

表2 野果林气象因子与3种试验地平均土壤含水量的相关性†Table 2 Correlation between meteorological factors of wild fruit forestry and averages soil moisture in three experimental plots

综合分析认为,气温,空气相对湿度,降雨量是影响试验区土壤含水量的主要气象因子,另外,土壤温度也是影响阳坡和平地土壤含水量的主要气象因子。其中,气温与试验区土壤含水量均为显著负相关,而空气相对湿度和降雨量均与试验区土壤含水量为显著正相关,并且空气相对湿度的相关性大于降雨量。

为进一步描述土壤含水量与气象因子的综合影响,将土壤含水量作为因变量,各气象因子作为自变量,进行多元线性回归分析,结果见表3。由表3可以看出,回归方程均达到极显著水平(P<0.01),得到土壤含水量与气象因子的最优回归模型,各方程均能很好的解释土壤含水量与气象因子的关系。

表3 3种试验地土壤含水量与气象因子的回归分析†Table 3 Multivariable regression equation between soil water content and meteorological factors

2.4 不同铺膜方式对野果林杂草的抑制效果

2.4.1 试验区主要优势杂草种类

对试验地的调查发现,野果林杂草种类繁多,主要杂草有荨麻,狗尾草,虎尾草,大麻,酸模,苍耳,野胡萝卜,菟丝子,糙苏,苋菜,车前,甘草,牛蒡,灰藜,大蓟,鼠尾草,野豌豆,车轴草,蒲公英,艾草,苜蓿,早熟禾,薄荷,牛至,梯牧草,龙蒿,芦苇等。

2.4.2 不同处理下的杂草防治效果

不同处理下的杂草防治效果见表4。由表4可知,3种试验区的2种铺膜处理的杂草株数和生物量均为0,防治效果明显,均为100%,与CK差异显著。3种试验区杂草株数差异显著,阳坡杂草株数最多,为1 187.25株/m2,平地次之,为859.25株/m2,阴坡最少,为508株/m2。但杂草的地上部分生物量则为平地最高,阴坡次之,平地最少;但地下部分的杂草生物量正好与此相反。调查也发现,阳坡杂草种类最为单一,可能与阳坡土壤水分相对较少,适宜生长的杂草种类少有关系。

表4 不同处理下的杂草抑制效果†Table 4 Weed control effects under different treatments

试验区春季定植树苗后,采取覆盖黑色地膜和园艺地布的措施防草,虽然能提高土壤水分含量,也能促进杂草生长,但两种膜均不透明,使杂草不能进行光合作用而死亡,防草效果好,并且两种膜抑制时间较长,可保证整个生长季膜下无杂草发生。

3 结论与讨论

新源野果林气温从4—7月上升,8月开始下降,最高温出现在7月下旬—8月上旬;试验期间空气相对湿度出现不均匀的波动性变化,波动幅度和随机性比较大,发生极端湿度的情况比较频繁;光照从4—6月底逐渐上升,变化幅度也逐渐增大,7月开始减小,变化范围随之减小;土壤温度从5—7月中旬逐渐上升,之后开始下降;试验期间总降雨量392.8 mm,主要集中在4—6月,约占试验期降雨量的65.63%,各月间供求比差异很大。4—6月野果林气温回升,野果林的果树也开始萌芽生长,杂草开始生长。普宗朝[10]也得出相似的实验结果。

本试验是在无灌溉条件下进行的,土壤水分来源全部依赖降水,阳坡、阴坡和平地CK的土壤相对含水量分别为10%~17%、18%~34%、24%~30%,属于重度或中度干旱,对野生果树的外部形态、光合作用及根系活力有抑制作用,影响果树生长。戚大伟[11]、徐颖[12]、木斯塔帕·海比布等[13]研究结果与本试验结果基本相似。对土壤进行覆盖管理后土壤含水量开始上升,其中阳坡和阴坡铺地布效果最好,土壤含水量分别提高35.23%和28.33%,能够有效减缓土壤水分对人工栽植更新苗的生长抑制作用。本试验中平地铺地膜的保湿效果最好,土壤含水量高于CK13.53%,这与尹晓宁等人[14]用黑膜和麦草覆盖苹果园的研究结果相似,其研究认为覆盖黑膜的土壤含水量可比CK提高13.54%~37.77%。同时与刘球[15]的研究结果相似,其结果认为覆膜能显著提高土壤含水量。本试验结果发现,进入8—9月,气温升高,有效降雨减少,各处理保湿效果较差。武利玉[16]认为,外界气温高,黑色地布与地膜吸收热量,膜下温度增高,土壤表层蒸发明显。此外,李永闲在野杏[17]、李智平在野苹果[18]等野生资源研究中发现,8—9月,新梢进入缓慢生长期,需水量减少[19],此时,各处理的保湿效果也下降,符合树木的需水规律。3种试验地鱼鳞坑的集雨效果最差,原因可能是试验区地表水分下渗速度快,次降雨量难以形成地表径流,鱼鳞坑中杂草生长旺盛,蒸腾作用加剧了土壤水分的散失。

地表覆盖能够抑制土壤水分蒸发,较大幅度提高土壤表层含水量[20],是因为覆盖通过改变地表与大气的接触形式,影响土壤水分运动进而影响土壤水分含量[21]。本研究中,3种处理均能不同程度提高0~60 cm的土壤含水量,各处理土壤含水量随土壤深度的变化趋势同CK一致,表层土壤的变化幅度大于深层土壤,这与路海东等人[22-24]的研究一致。李婷[25]的研究也表明,覆盖能提高20 cm土壤深度的8.4%的土壤含水量。阳坡和阴坡的铺地布处理集雨效果优于地膜和鱼鳞坑,平地使用地膜的集雨效果优于地布和鱼鳞坑。

土壤含水量受多种因素的共同影响。在3种试验地中,气温,空气相对湿度,降雨量与土壤含水量有显著相关,其中气温与土壤含水量为显著负相关。土壤温度对阳坡和平地土壤含水量达到显著性负相关,是因为气温和土壤温度的上升加剧了土壤水分的蒸发,造成土壤含水量减少,而降雨能够补充土壤含水量,这与周景春等人[26-27]的研究结果一致,本研究还认为风速与辐射不是影响土壤含水量的关键因素,这与陈媛媛[28]的研究结果略有差异,该研究认为辐射与土壤含水量有显著负相关关系。另外,影响土壤含水量的因素还有很多[29-32],如地形因子、土壤物理属性、海拔等,还有待进一步观测研究。

试验地杂草生长旺盛,特别是进入6月后,荨麻、大麻等杂草生长高度超过2 m,高于移栽野生果树苗,且杂草覆盖度超过90%,杂草的地下部分与幼苗争夺土壤养分和水分,地上部分严重遮挡光照,影响移栽苗的正常生长,本试验中铺地布和黑色底膜对杂草的防治效果显著,均达到100%,这与刘锦波[33]的研究结果相似,其研究结果认为,覆膜能显著提高人工红松林的杂草防治效果。大量的生产实验也表明[34-36],黑色地膜的杂草防效在47%~97%之间。这是因为地布和黑色地膜的遮光率在80%~90%,阻碍了绿色植物的光合作用,使杂草养分缺乏,长期处于饥饿状态,不能正常发育,抑制杂草生长[37],同时,地布和黑色地膜也可以利用机械阻碍作用防止杂草生长,从而达到防草控草的效果。