大学生多样性经历与批判性思维倾向的关系研究

2018-07-26司如雨西安交通大学公共政策与管理学院陕西西安70049西安交通大学钱学森学院陕西西安70049

梅 红, 司如雨, 王 娟(. 西安交通大学 公共政策与管理学院, 陕西 西安 70049; . 西安交通大学 钱学森学院, 陕西 西安 70049)

创新是经济发展的强大动力,是国家竞争力的核心体现,是民族进步的灵魂。目前众多数据都显示,我国的创新能力还较弱。例如我国的科技进步对于经济发展的贡献率仅为25%,而美国已达80%,我国的对外技术依存度达60%左右,而美国却低于5%以下。习近平、李克强等国家领导人多次在重要场合指出人才是科技创新的最关键因素,要实现从“人力大国、教育大国”到“人才强国、教育强国”的转变,就必须坚定不移地贯彻科教兴国战略和创新驱动发展战略。2017年全国教育工作会议上,中央更明确提出要优化人才培养机制、深化人才培养改革,其中加快建立以学习者为中心的人才培养模式成为未来教育领域的一项重要改革任务,会议要求“学校教育要通过多样化的学习,因材施教,促进学习者释放潜能,让拔尖创新人才脱颖而出”[1]。但目前我国高校还面临着教学方式相对单一、学习安排不够灵活、大学生创新潜能激发不足、创新型人才匮乏的困境。

高校是创新人才培养的重要场所,大量的实践经历与相关研究都说明,大学生在校期间的各类学习、实践、社交活动会对他们的综合素养及创新能力发展产生重要影响。与传统采用讲授法实施教学的课堂活动相比,鼓励学生参与小组合作、研讨交流、实习实践、志愿服务、自由探索等灵活丰富的活动,是延伸社交空间、激发学习兴趣、激励探究学习、提升创新能力的重要途径。正因如此,近年来高等教育机构更加关注调整、改变学校单一的教育模式,希望通过多样化的教学活动提高学生的综合素养和创新创造力。当前,国内高校已经开始广泛采用增强校企合作、建立校外实践教育基地、开展各种创新创业大赛、增设假期实践调研等方式将学生的传统学习活动和社会实践活动相结合,达到以知促行、以行促知的目的。例如:清华大学举办一年一度的学生社会实践年会;武汉大学通过规划和建立学生社会实践基地,推动校企合作;四川大学利用“实践及国际课程周”广邀国际学者,推动学生参加国际交流实践;西安交通大学实施小学期改革,推动大学生广泛参与各类社会实践活动等。上述教育改革不仅拓展了学习场所、丰富了教育形式,更对促进学生潜能释放,激励学生开拓创新发挥了积极作用。

结合上述背景,如何让“循规蹈矩”的中国学生更好地焕发创造力?教育者如何在关注传统、课内教学改革的同时,不断探索、发掘课堂以外其他形式的教育活动,促进拔尖创新人才的产生?这成为本文探索的初衷。文章将重点从学生感知的视角科学描述中国大学生在校期间的多样性经历及其维度,探索学习生活经历对创新创造力发展产生的影响,分析国家级教改实践将对在校学生多样性经历及创新思维培养带来怎样的影响与改变。深入探索这些问题,对明确高等教育现状、准确把握当代人才成长特点、顺应时代需求、深化教育改革具有重要理论与实践意义。

一、 多样性经历与批判性思维倾向的理论探讨

1. 多样性经历

多样性经历(diversity experiences)是指通过课程、研讨会及各类社会交往活动,让个体有机会展现在一个相对较新的、有挑战的、与原有认知存在差异的情境,实现个人与团队发展,促进智能提升的过程[2]。这一概念最早由研究者古林(Gurin)提出并区分为多维结构,包括人口多样性(population diversity)、非正式交流多样性(informal interactional diversity)和课堂多样性(classroom diversity)三个维度。其中人口多样性指校园中学生在人口特征方面的多样性特性;非正式交流多样性指学生在学校中与不同背景的同学、教师、工作人员等进行非正式交流的频次和质量;课堂多样性指学生在课堂中学习、了解的关于多样性群体的知识等学习经历[3]。此后,洛斯(Lose)等研究者借鉴古林的维度划分,提出并验证了大学生的多样性经历可分为课堂多样性和交流多样性(interactional diversity)两个维度[4]。纳尔逊(Nelson)则提出用课堂多样性经历和非正式交流多样性经历两个维度可以更好地涵盖大学生的多样性体验,并发现多样性经历尤其是积极的非正式交流多样性经历对学生的批判性思维发展有显著促进作用[5]。综上可见,国外学者较多使用人口多样性、交流多样性、课堂多样性、非正式交流多样性等表述进一步阐释多样性经历的具体过程。

与国外学者研究情境不同的是,我国尽管民族众多,但多数地区汉族人口占90%以上,在校大学生中少数民族与国外留学生总量仍偏低,因此本文主要借鉴并关注国外非正式交流多样性和课堂多样性的成果,提出两维的结构划分:一类是主要涵盖论文撰写、课题研究等形式的学术多样性经历,另一类是主要涵盖社团活动、志愿者服务等形式的社交多样性经历,结合中国高校文化情境发展并形成适用于我国在校大学生的多样性经历量表。

2. 批判性思维倾向

批判性思维(critical thinking)被认为是个体成长与成功的最重要特质之一。恩尼斯(Ennis)将批判性思维定义为决定信什么或做什么而进行的合理的、反省的思维[6]。研究者进一步认为这种“反省思维”可以促进知识创新的形成并更好地理解事物的意义与价值。我国学者认为它是思维活动中独立分析与批判的程度[7],并指出批判性思维是问题解决和创造性思维的一个重要组成部分。

批判性思维由认知技能和情感意向构成。认知技能又称批判性思维技能(critical thinking skills),包括解释、分析、评估、推理、说明和自我调控。情感意向又称批判性思维倾向(critical thinking disposition),包括探索真理、思想开放、分析性、系统性、自信和好奇。范西昂(Facione)认为批判性思维倾向是个体运用批判性思维技能进行解决问题和决策运用所需的内部动机,批判性思维倾向的发展与个性特征有紧密的联系,依赖于个体的自我纠正,是个体有效使用批判性思维技能的催化剂,因此,批判性思维倾向是批判性思维形成与发展的基础。研究者编制了加利福尼亚批判性思维倾向量表(california critical thinking disposition inventory,简称CCTDI)并开展了一系列的实证研究[8]。伊拉尼(Irani)、罗宾(Robin)等学者在CCTDI的基础上进行维度检验并降维得到包含参与度(engagement)、认知成熟(cognitive maturity)、创新性(innovativeness)在内的三维量表(cognitive maturity and innovativeness assessment,简称UF-EMI)[9],用以更好地评估批判性思维倾向。

3. 理论框架

1984年,阿斯汀(Astin)提出了学生参与理论(theory of involvement),该理论认为学生积极参与到学校各项活动中可以在更大程度上促进其发展,学生参与不仅能促进知识学习、思维发展,还能提高学习兴趣,形成积极态度,增强学业满意。1993年,阿斯汀进一步发展形成IEO(input-environment-outcome)模型,该模型的核心思想是产出变量应通过输入变量和环境变量来共同评估[10],具体应用于教育情境时,IEO模型揭示了大学生的成长和收获是由起始阶段的输入变量和学校教育环境变量共同影响并决定的。输入变量体现为个体特征,环境变量是指学生经历的特定教育阶段或特定教育过程,产出变量指的是经过系列的教育活动后学生的发展成果,该理论将学生的多样性经历与批判性思维倾向紧密连接起来。基于参与理论的核心思想,学者们围绕多样性经历与批判性思维倾向的影响关系进行了陆续探索,探讨了学生参与多样性活动、与不同类型朋友交流频次等因素对批判性思维倾向的影响。研究发现在美国高等教育情境下,那些更多参与民族、种族交流活动的大学生,批判性思维倾向发展也更好[11],此外也有学者围绕大学生的课内外学习经历差异,分析了它们对批判性思维提升的影响[12-13]。

本文将在前期学者研究成果的基础上,进一步描述中国大学生多样性经历特点,探索不同类型多样性经历对批判性思维倾向发展的影响,分析专业、学校、父母受教育程度、学业水平等因素对上述过程的影响。此外,2009年,教育部联合中组部、财政部启动“基础学科拔尖学生培养试验计划”(以下简称“拔尖计划”),西安交通大学等11所学校作为首批入选高校在基础学科拔尖创新人才培养方面已经开展了大量创新改革,本文还将探讨入选拔尖计划是否会对学生批判性思维发展产生影响。

二、 问卷设计与调研实施

研究采用数据来源于2015年8月至2016年8月实施的“中国大学生认知与创造力发展测评问卷”。本文采用数据包括基本信息和正式问卷两个部分。基本信息包含学生是否入选拔尖计划、学生性别、学校类型、学科类型、父母受教育程度、学业水平等控制变量。其中学校类型区分为“985”和“211”大学与其他大学两类;学科门类区分理工农医类与其他学科门类;父母受教育程度分为两类,包括初中及以下,高中及以上程度;学业水平来源于学生的主观自评,其中自评学业水平处于中等偏上分为一类,自评为中等、中等偏下等归为另一类。

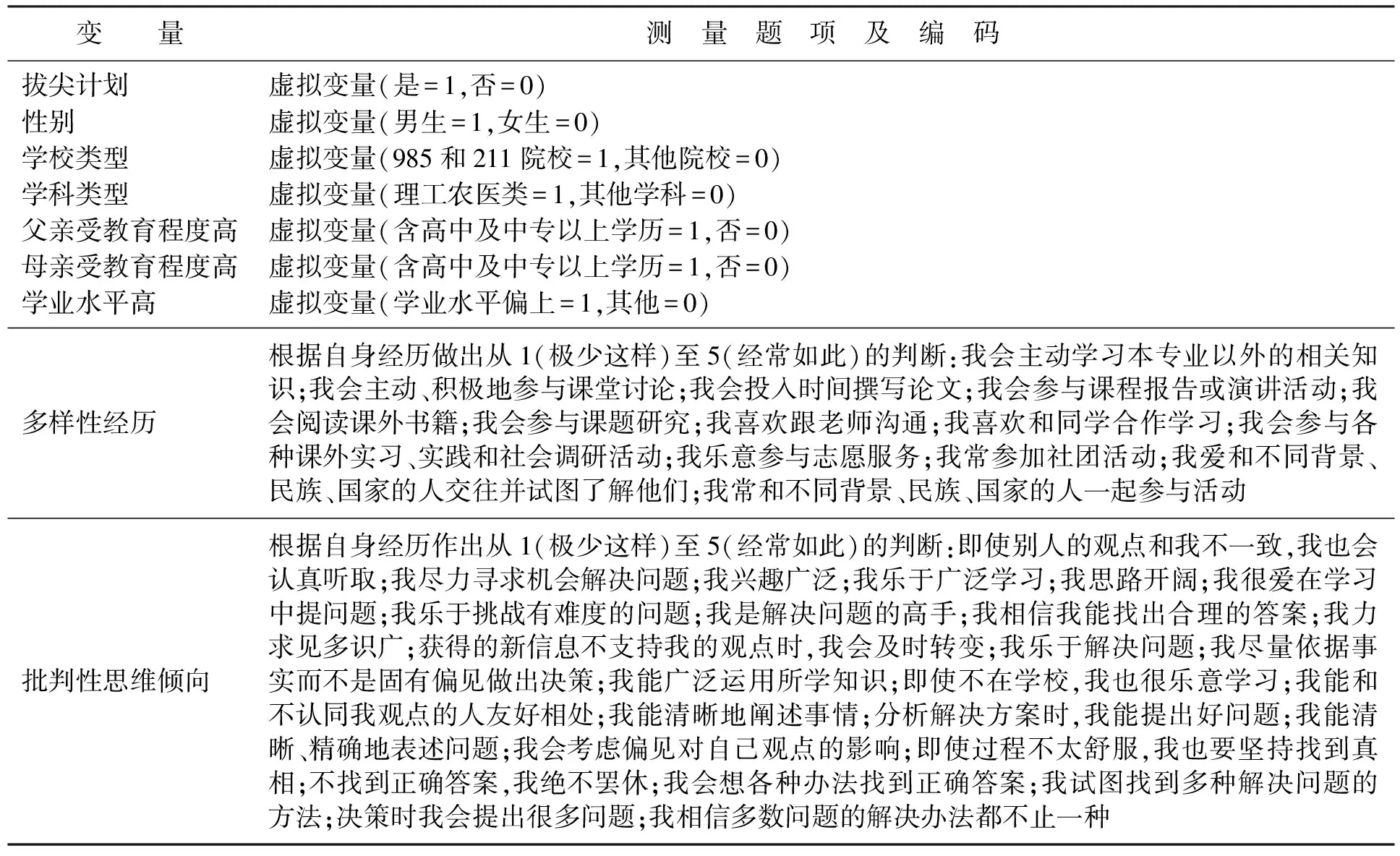

正式问卷包含大学生多样性经历量表和批判性思维倾向量表。 多样性经历量表主要结合NSSE量表中涉及学习经历的题项及Boman等研究者的观点进行了改编, 根据我国在校大学生学业特点, 分为学术多样性经历和社交多样性经历两个维度, 共计13个题项, 如“我会主动学习本专业以外的相关知识”等。 批判性思维倾向测量借鉴UF-EMI量表及Robin的研究, 根据我国在校大学生学习特点和行为习惯进行改编, 包括“我思路开阔”等共计26个题项。 上述测量均采用李克特五级量表, 具体变量编码及描述见表1。

表1 变量编码及描述

研究采用整群抽样的方法以陕西省西安市八所不同类型和不同层次的高校大学生作为调查对象,包括985和211院校(西安交通大学、西安电子科技大学),普通院校(陕西科技大学、西安理工大学、西安建筑科技大学、西安邮电大学),民办院校(西安外事学院),独立院校(华清学院)。问卷经过预调研、正式调研两个步骤后共发放1 098份,收回有效问卷1 060份,问卷有效率96.54%。调研样本中,入选拔尖计划的学生与未入选学生分别占11.13%和88.87%,男生和女生分别占63.11%和36.89%,985、211院校与其他院校学生分别占25.66%和74.34%,理工农医类及其他学科学生分别占84.06%和15.94%。

样本数据采用SPSS 20.0进行统计分析,首先,验证了量表的信效度;其次,分析并检验了多样性经历和批判性思维倾向的维度构成,运用因子分析方法,对多维变量进行了因子提取和命名;最后,分析了不同分组下学生多样性经历及批判性思维倾向的差异,检验了多样性经历对学生批判性思维倾向的影响。

三、 数据结果检验与影响关系分析

1. 大学生多样性经历构成检验

数据信度和效度分析结果显示,大学生多样性经历量表信度系数为0.864,批判性思维倾向量表信度系数为0.936,说明问卷具有很好的内部一致性,符合问卷设计要求。

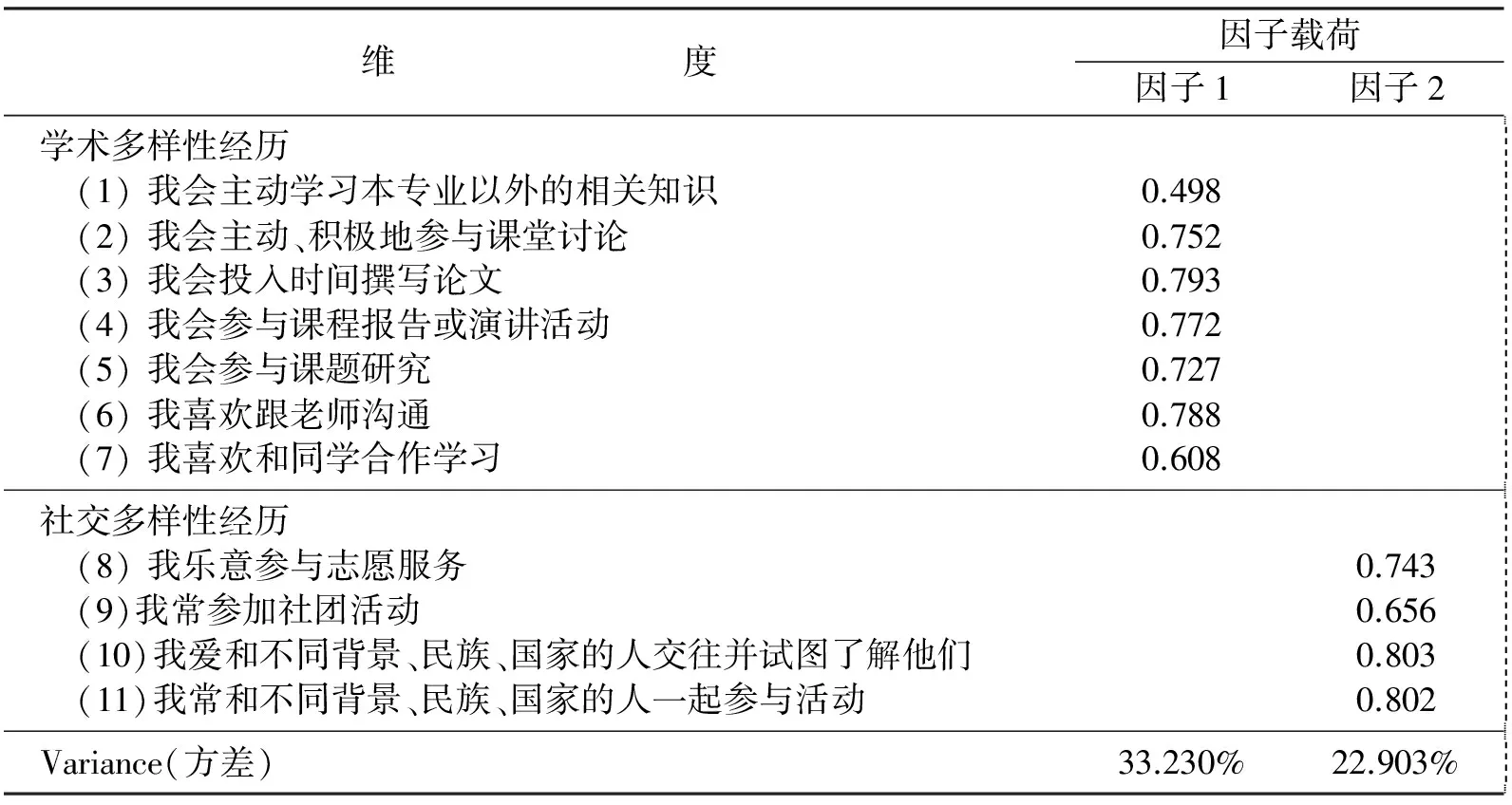

进一步运用探索性因子分析方法对多样性经历进行分析发现,“我会阅读课外书籍”和“我会参与各种课外实习、实践和社会调研活动”因子归属不明,删除上述两题后,量表共包含11个题项,KMO值为0.858,降维分析后两个因素的解释方差分别为33.230%、22.903%,累计解释方差56.133%(见表2),说明萃取两个因子较为合理。结合前文分析与题项特征,两个因子符合研究设计中提出的两维结构划分。

表2 多样性经历因子构成分析

2. 批判性思维倾向构成检验

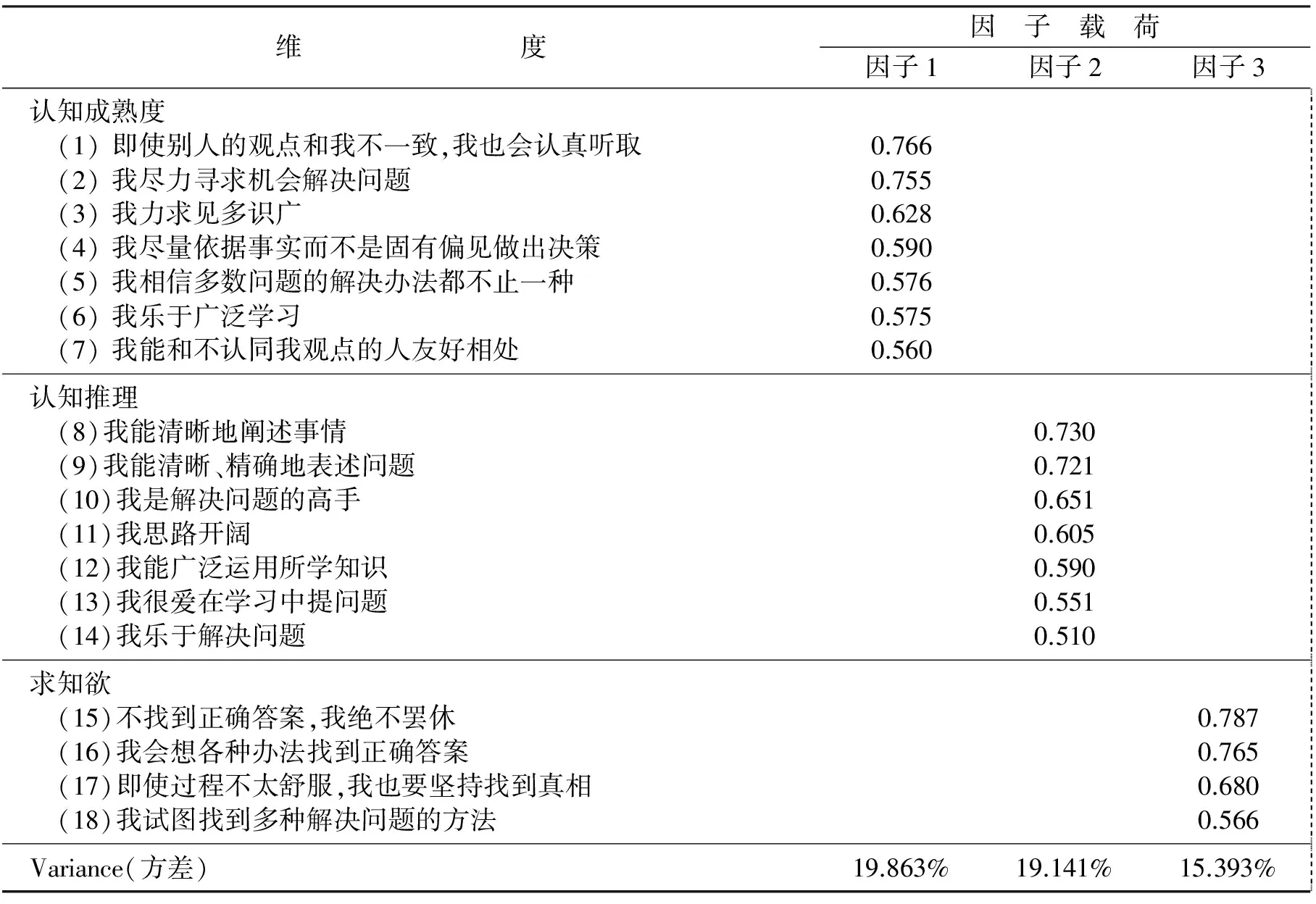

运用探索性因子分析方法对批判性思维倾向分析发现,“我兴趣广泛”“我乐于挑战有难度的问题”“我相信我能找出合理的答案”等共计8个题项存在因子荷载小于0.400,或存在因子归属不明的情况。删除上述8题项后,新的大学生批判性思维倾向量表共18题项,KMO值为0.938,降维后所得三个因素的解释方差分别为19.863%、19.141%和15.393%,累计解释方差54.397%(见表3),新的维度划分和题项归属与Robin等学者的研究既有一定差异也表现出一致性,结合中国情境和具体题目,三个因子分别被命名为认知成熟度、认知推理、求知欲。其中认知成熟度是指当个体意识到问题的复杂性后,尽可能广泛、客观地思考,并愿意努力付出,尝试去解决问题的行为倾向;认知推理是指对需要推理的问题进行探索和预测的倾向;求知欲指追求新知识、寻求真理的倾向。

表3 批判性思维倾向因子构成分析

3. 多样性经历对批判性思维倾向的影响分析

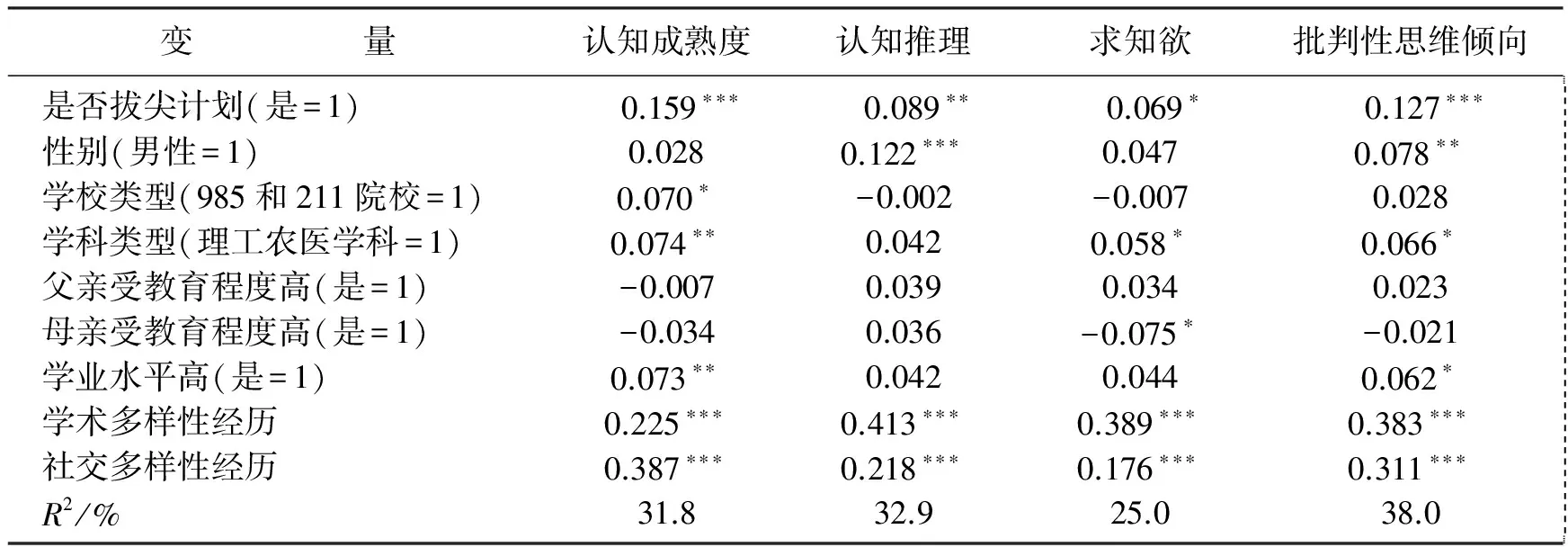

多样性经历对批判性思维倾向的回归分析如表4所示,其中模型1、模型2和模型3分别验证了学术多样性经历、社交多样性经历对学生批判性思维倾向三个维度的影响。结果显示,学术多样性经历、社交多样性经历分别对认知成熟度、认识推理、求知欲产生显著的正向影响,进一步对比可见,学生的社交多样性经历对认知成熟度发展具有更强的正向影响,而学术多样性经历则对个体的认知推理和求知欲产生更强的正向影响。此外,模型1显示,入选拔尖计划、985和211院校、理工农医类学科和学业水平对认知成熟度产生显著正向影响;模型2显示入选拔尖计划、男性对认知推理产生显著正向影响;模型3显示,入选拔尖计划、理工农医类学科对学生求知欲发展产生显著正向影响,而当母亲受教育程度较高时,则对学生求知欲产生一定负向显著影响。

表4 多样性经历对批判性思维倾向的回归分析

注: *、**、***表示变量分别在0.05、0.01、0.001显著性水平上显著

模型4验证了学术多样性经历、社交多样性经历对学生批判性思维倾向的影响。结果表明两类多样性经历均对批判性思维倾向发展具有积极促进作用,且当前教育情境下,学生的学术多样性经历影响更大。此外,结果显示入选拔尖计划、男性、理工农医类学科和学业水平对批判性思维倾向产生显著正向影响。

四、 研究结论与政策建议

第一,发展形成符合我国高校情景的“多样性经历”量表,明确并验证具体构成维度。通过对八校1 060份样本数据的调研分析发现,中国大学生的多样性经历可区分为“学术多样性经历”和“社交多样性经历”两类,分别涵盖以师传身授为主的传统课堂教育、计入学分计划和考核要求的学习活动,以及高校中其他各种非正式的、形式多样的交流和互动活动。在传统的教学设计和实践活动中,管理者往往较为重视纳入教学计划的学习活动,而相对忽略学校其他形式交流互动活动对个体发展特别是创新创造力发展的影响,因此,建议学校在积极论证、组织、考核传统教育环节的同时,关注学生社团活动、志愿者服务及多样文化交流活动,考虑将其纳入学分计划或进行专门引导,探索以创新创业实践教育等为载体丰富学生社交多样性经历。

第二,探索并检验了符合我国大学生特点的“批判性思维倾向”量表及其构成维度,分析了多样性经历对不同维度的影响。批判性思维倾向是批判性思维的核心,是衡量学生创新创造力的重要指标,国内学者在测量时,仍较多沿用加利福尼亚批判性思维倾向量表,但又无法完全验证七维度构成,近年来深入的实证探索较为匮乏。本研究通过八校数据分析发现,我国在校大学生的批判性思维倾向由“认知成熟度”“认知推理”和“求知欲”三个维度构成,学生的多样性经历对三者均有显著正向影响,相比较而言,社交多样性经历对认知成熟度的影响更强,学术多样性经历对认知推理和求知欲发展影响更强。研究结果说明,在校大学生的不同多样性经历对批判性思维倾向发展各有影响,学校在教学设计和活动组织过程中应均衡考虑。

第三,大学生的学术多样性经历、社交多样性经历均对批判性思维倾向发展产生显著的正向影响。在当前我国高校教育情境下,大学生的学术多样性经历对批判性思维倾向发展的影响作用更强,一方面说明学术活动仍是学校教育中最重要的内容,另一方面也说明,大学生活中社交多样性经历对学生的影响低于学术多样性经历。此外,男性、理工农医类学科、学业水平也对批判性思维倾向发展产生积极影响。因此,我国高校教育实践中,应尽量克服“刻板规训”为主的教育方式,淡化分数导向,鼓励团队合作、科教融合,探索产学研用协同创新,针对性别、学科和学业水平差异设计不同类型的教学实践,促进学生创新精神的培养。

第四,与普通在校大学生相比,入选拔尖计划的学生在批判性思维倾向及各个维度上均表现出显著差异。当前国内实施“基础学科拔尖人才培养试验计划”的高校均对学生培养方案进行再论证、再设计,新的培养计划更加优化了课程学习、实习实践与国际交流,数据结果也显示,入学拔尖计划的学生创新思维发展更好。因此,建议高校一方面可以进一步加大入选拔尖计划学生比例,使更多的学生有机会参与到新的培养计划中,接受更加灵活多样的培养模式。另一方面,总结推广拔尖计划成功教育经验,促进大学生创新能力普遍提升。