睾丸鞘膜恶性间皮瘤并阴茎转移1例报道及文献复习

2018-07-25段灵星张谏曾志华周万民鲁雄兵

段灵星 张谏 曾志华 周万民 鲁雄兵

恶性间皮瘤是一种起源于间皮细胞的高度恶性肿瘤,常发生于胸膜、腹膜、心包膜,较少见睾丸鞘膜[1]、附睾[2]、精索[3]发病的报道,而出现睾丸鞘膜恶性间皮瘤并阴茎转移的病例更是罕见[4]。我们报道1例睾丸鞘膜恶性间皮瘤并阴茎转移的病例,并结合文献复习,对其发病原因、转移机制、临床特点、诊治方法及预后等进行总结。

患者,男,81岁,2017年11月因“阴茎根部疼痛1月”入院,既往有双侧睾丸鞘膜积液病史。入院查体:阴囊皮肤颜色正常,双侧阴囊明显肿大,左侧肿大较右侧明显,大小约8.0 cm×8.0 cm,阴囊表面光滑,质地硬,轻度压痛,透光试验阴性;右侧阴囊呈椭圆形,囊性,无压痛,透光试验阳性,平卧时阴囊包块不缩小;阴茎皮肤、冠状沟、阴茎头未见明显新生物,阴茎根部皮下可触及多发结节,质硬,表面不光滑,最大约2.0 cm×2.0 cm,阴茎体未触及明显肿块,双侧精索静脉无曲张;右侧腹股沟靠近耻骨联合处可见一包块,呈球形,站立出现,平卧消失,可回纳,指压外口,咳嗽时指尖有冲击感;双侧腹股沟区可触及肿大淋巴结,最大为1.5 cm×1.0 cm,质硬,活动度尚可;直肠指检前列腺大小正常,质韧,光滑,无压痛及结节,中央沟变浅。β-绒毛膜促性腺激素、甲胎蛋白、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原、游离前列腺特异性抗原均正常。

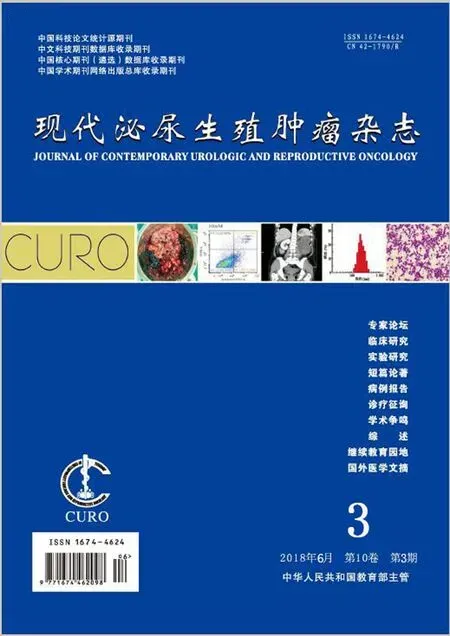

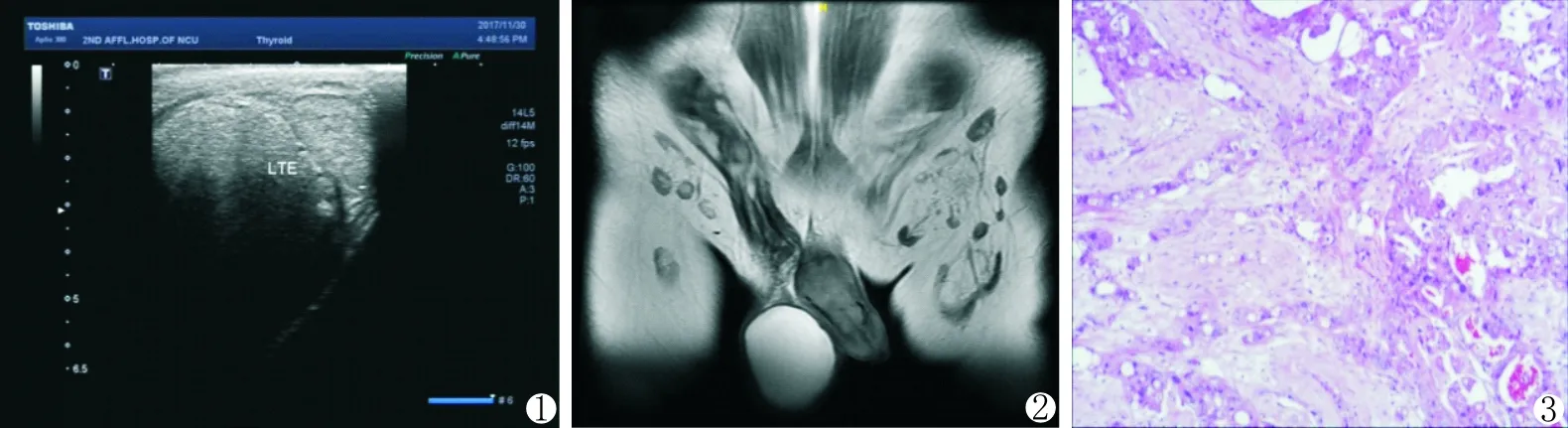

阴囊彩超:左侧阴囊内巨大实性肿瘤,大小约7.9 cm×5.6 cm×5.0 cm,边界清,内回声尚均匀,性质待定;右侧睾丸周围可见大量游离液性暗区,深约5.3 cm,双侧附睾、精索均未见明显异常。彩色多普勒图像:左侧阴囊内团块周边可见较丰富的血流信号(图1)。盆腔MRI:阴茎多发占位,建议组织学检查(图2);前列腺增生,双侧腹股沟区多发增大淋巴结,双侧睾丸鞘膜积液可能性大。

术前诊断:右侧睾丸鞘膜积液、左侧阴囊肿物、阴茎肿物、右侧腹股沟斜疝。在全麻下拟行“右侧腹股沟斜疝修补术+右侧睾丸鞘膜积液翻转术+左侧睾丸探查术+阴茎肿物活检术”。手术经过:于右侧腹股韧带中点上方2 cm,取平行于腹股沟韧带的斜行切口;充分游离精索及鞘膜,游离过程中未见睾丸鞘膜与阴囊有明显粘连;减压时吸出淡黄色清亮积液约50 ml,将睾丸连同睾丸鞘膜推出阴囊,见鞘膜腔光滑,无明显新生物。考虑良性的可能性大,术中行“右侧睾丸鞘膜积液翻转术+右侧腹股沟斜疝修补术”。于左侧腹股韧带中点上方2 cm,取平行于腹股沟韧带的斜行切口;游离精索及鞘膜过程中,见睾丸鞘膜与阴囊稍粘连;将睾丸连同鞘膜推出阴囊,切断睾丸引带;切开鞘膜,吸出浑浊积液,见鞘膜腔表面有散在大小不等的乳头状灰黄色结节,左侧睾丸萎缩,睾丸与鞘膜粘连紧密。考虑睾丸结构破坏,恶性的可能性大,术中行“单纯性左侧睾丸切除术”。阴茎根部肿物,表面不规则,质地硬,取出两块梭形、大小为0.5 cm×1.0 cm的灰白色肿块组织,送常规石蜡切片检查。

术后病理:光镜下见阴茎肿物和阴囊肿物组织呈不规则腺管状或实性片状排列(图3),可见微囊形成,浸润性生长,细胞核呈空泡状,核仁明显,可见奇异核细胞,间质玻璃样变,部分区坏死。免疫组化染色见CK(+)、VIM(+)、CAM5.2(+)、CR灶性(+)、CK5/6灶性(+)、MC灶性(+)、P53(+)、CD30灶性(+)、AFP(-)、CEA(-)、PLAP(-)、CD117(-)、Ki-67约30%(+)。病理诊断:左侧睾丸鞘膜恶性间皮瘤,肿瘤侵及睾丸,阴茎恶性间皮瘤。

图1 阴囊彩超显示左侧阴囊内团块周边可见较丰富的血流信号,团块大小7.9 cm×5.6 cm×5.0 cm

图2 盆腔MR T2WI阴茎根(3.0 cm×3.0 cm)及阴茎体可见多发低信号

图3 肿瘤组织呈不规则腺管状结构(HE染色,×200)

术后患者及家属拒绝行“腹股沟淋巴结清扫术”,考虑患者目前无明显的排尿困难、血尿等症状,暂未处理阴茎肿块。患者出院后继续口服伊马替尼治疗,随访4个月,阴茎肿块稍增大,腹股沟淋巴结未见明显变化,未见其他远处淋巴结转移。

讨论恶性间皮瘤主要发生于胸膜,仅小于5%的恶性间皮瘤来源于睾丸鞘膜[5]。自Barbera等[6]报道第一例睾丸鞘膜恶性间皮瘤以来,至今报道尚不足300例。睾丸鞘膜恶性间皮瘤以腹股沟淋巴结转移最多见,而侵犯阴茎者极其罕见,目前文献仅有个案病例报道[4]。

一直以来,众多学者认为石棉直接接触是导致睾丸鞘膜恶性间皮瘤的主要因素。它可通过改变染色体、癌基因的激活、肿瘤抑制基因的丧失、细胞信号转导途径的改变、睾丸鞘膜细胞损伤,增加正常间皮细胞发展为恶性肿瘤的可能[7]。恶性间皮瘤潜伏期长,年轻患者发病时,仍处于疾病潜伏期内。研究者还发现一些非石棉接触的致病因素,如猿猴病毒40[8]、化学物质、创伤[9]、睾丸鞘膜积液、睾丸附睾炎[10]、疝[5]、放射治疗[11]、毛沸石[12]、钍造影剂[13]、基因BAP1突变[14]等,可能是导致年轻患者罹患恶性间皮瘤的原因。由于石棉制品用途较广及非石棉接触致病因素较多,睾丸恶性间皮瘤的发病率不断上升,预计2020年将到达高峰[15]。病理确诊为睾丸鞘膜恶性间皮瘤的患者,入院就诊时常见的临床表现有睾丸鞘膜积液(56.3%)、睾丸旁肿块(32.8%)、疝[5],以及比较少见的附睾炎。

阴茎癌以原发性恶性肿瘤为主,转移性恶性肿瘤非常罕见。转移性阴茎癌的原发灶来源有泌尿系统肿瘤(75%)、呼吸系统肿瘤和消化系统肿瘤等[16-17]。泌尿系统以前列腺和膀胱部位多见,其他部位少见。转移性阴茎癌病理以鳞状细胞癌为主,恶性间皮瘤较少有文献报道[4]。临床表现主要为阴茎肿块,而尿路梗阻、皮肤溃疡、异常勃起、疼痛、血尿症状较少见。其中阴茎肿块多发于阴茎根部71%),而冠状沟(24%)及阴茎头(6%)比较少见,肿块的直径从几毫米到4.0 cm[18]。肿瘤恶性程度和肿瘤转移途径不同,继发阴茎肿块出现的时间也不同,范围为3~60个月(平均19个月)。

转移性阴茎癌的主要转移途径:①静脉逆行传播:前列腺、膀胱等盆腔脏器与盆腔静脉丛紧密联系,同时盆腔静脉丛与阴茎静脉丛大量吻合[19],当腹内压增高时,肿瘤细胞经静脉丛逆行进入阴茎体,表现为阴茎体肿块[20];②淋巴系统逆行传播:膀胱底部、前列腺后表面淋巴结汇入盆腔淋巴结,阴茎淋巴结与睾丸淋巴结汇入腹股沟浅表淋巴结,盆腔淋巴结与腹股沟淋巴结共同经髂血管淋巴结汇入胸导管,当腹内压增高时,肿瘤细胞经淋巴系统途径逆行侵犯阴茎皮肤[21];③局部浸润:前列腺、膀胱、睾丸邻近阴茎,当原发灶肿瘤恶性度高、分期晚,肿瘤经解剖结构,侵犯阴茎根。本例患者为睾丸鞘膜恶性间皮瘤并阴茎转移,临床表现为阴茎根部疼痛,查体阴茎根部可触及质硬、表面有结节感的肿块,结合转移性阴茎恶性肿瘤转移途径,考虑有局部浸润途径参与,提示患者肿瘤为晚期、恶性度高。患者MRI检查发现阴茎体有多发肿块,考虑肿块是睾丸鞘膜肿瘤早期经静脉转移而来。因此肿瘤转移途径及阴茎肿瘤侵犯的部位不同,选择的治疗方案不同。

术前彩超、CT、MRI等影像学检查对睾丸恶性间皮瘤诊断的特异性不高。复习文献,睾丸鞘膜恶性间皮瘤的典型彩超表现为睾丸旁乳头样新生物或结节,彩色多普勒显示睾丸旁有异常血流信号。也有文献报道彩超表现为睾丸鞘膜积液、睾丸肿瘤等[6]。本例患者阴囊彩超提示左侧阴囊内巨大实性肿瘤,大小约7.9 cm×5.6 cm×5.0 cm,边界清,内回声尚均匀,团块内可见较丰富的血流信号。MRI检查提示双侧睾丸鞘膜积液。术前考虑左侧睾丸肿瘤的可能性大,而阴茎肿块尚不能确定是原发性还是睾丸来源的转移性阴茎癌。细针穿刺细胞学检查对于术前明确诊断睾丸鞘膜恶性间皮瘤和阴茎癌有一定价值[22-23]。如果术前诊断明确,可以减少手术等待时间及尽早药物辅助治疗。

术中肉眼所见睾丸鞘膜恶性间皮瘤的鞘膜腔积液一般是血性、混浊性、棕褐色、脓性,但有个案报道鞘膜积液为淡黄色、清亮[1]。这时可观察睾丸鞘膜壁上是否有不规则、色灰白的乳头状新生物、睾丸鞘膜增厚的特点,进行综合分析。根据组织病理学特征,睾丸恶性间皮瘤分上皮样、肉瘤样、双相型三大类,本例患者为弥漫性上皮样间皮瘤。目前提示恶性间皮瘤的免疫组化标记主要是钙网膜蛋白(calretinin)、CK5/6、WT1和D2-40,其中以calretinin特异性最高。本例患者免疫组化染色见CR灶性(+)、CK5/6灶性(+)。

传统的睾丸鞘膜恶性间皮瘤治疗方法有手术治疗、化疗、放疗,总体治疗效果不佳[1,10],但部分患者仅行睾丸切除术及腹股沟淋巴结清扫术,随访4年也无明显疾病进展[24],因此术后联合化疗、放疗的治疗效果尚需验证。转移性阴茎癌有临床症状出现晚、预后差的特点,主要治疗有姑息性手术、放疗、化疗,可缓解疼痛、尿路梗阻等临床症状,但对延长生存期没有作用[18]。有文献报道使用培美曲塞和顺铂联用化疗及分子靶向药物治疗胸膜恶性间皮瘤,可以使患者总生存期延长[25],但睾丸鞘膜恶性间皮瘤并阴茎转移的患者使用效果尚未见报道。

睾丸鞘膜恶性间皮瘤预后较差,中位生存时间小于2年[26]。通过文献复习发现,其预后与年龄不一定相关,如Akin等[24]报道1例49岁的患者,仅行手术干预,随访4年未见明显的疾病进展;Rajan等[10]报道1例18岁的患者,行手术治疗、化疗,术后10个月余因“全身多处转移”行放疗,术后14个月死亡。大多数转移性阴茎癌平均生存期小于6个月,但也有报道生存期超过2年[22]。本例患者的阴茎肿块是恶性度较高的睾丸恶性间皮瘤转移而来,预期预后非常差。

总之,术前诊断睾丸鞘膜恶性间皮瘤并阴茎转移比较困难,病史采集、穿刺细胞学检查有助于术前诊断,但最终确诊尚需病理学检查。复习文献表明睾丸恶性间皮瘤生存期短、预后差,治疗上可积极行睾丸肿瘤切除术及腹股沟淋巴结清扫术,术后可使用培美曲塞和顺铂联用化疗、放疗及分子靶向药物辅助治疗。但目前病例报道少,疗效尚不明确。