基于百吨级自航模的试验平台建设及应用

2018-07-25陈少峰高丽瑾恽秋琴周伟新

陈少峰,高丽瑾,恽秋琴,徐 杰,周伟新

(中国船舶科学研究中心上海分部,上海 200001)

0 引 言

当今社会,科技发展日新月异,船舶行业在新形势下,面对节能减排的目标,提出了许多新船型、新技术,并伴随着产生了许多新规范、新测试手段,从而产生了许多传统流体力学无法解决的新问题,如气体减阻技术的尺度效应问题,船舶最小安全功率的模拟问题。需要深入研究,建立适合的理论设计和试验方法来解决这些新问题,这对船舶行业的理论设计及试验水平提出了更高的要求。

在理论设计方面,虽然近年来依托计算机技术的进步,数值计算技术得到大力发展,理论设计水平获得较大提升,但短期内尚无法突破实尺度数值模拟、船舶复杂系统模拟等关键技术。理论设计水平的局限性,在一定程度上限制了船舶行业新问题的解决,从而只能从试验研究的角度寻求突破。在试验研究方面,由于建设资金的限制及硬件技术的制约,目前主要的试验研究手段仍然为小尺度模型试验。小尺度模型试验面对船舶行业出现的新问题,同样存在着船舶复杂系统模拟等问题,具体体现在如下几个方面:1)小尺度模型试验的试验场所一般为水筒、水槽、水池以及风洞,由于试验场所的规模限制,试验模型为实船缩比几十倍后所得,由于尺度效应的影响,使得模型试验结果与实船试验结果存在一定的差异。传统船舶力学的尺度效应问题,经过长时间的研究,凭借积累的大量模型试验及实船试验数据,已形成较为完善的预报方法,可以通过水池船模试验数据较为准确地预报实船性能,基本解决了尺度效应问题。但对于船舶行业出现的新型技术,其尺度效应问题尚未被透彻了解和彻底解决,制约着新型船舶技术的实船应用。2)由于小尺度模型的局限性,使得专有设备系统无法在试验模型得到模拟和验证。3)由于试验场所的条件限制,只能模拟较为理想的环境因素,与船舶实际航行的海洋环境差异较大。因为小尺度模型试验存在上述局限性,不能为船舶行业所面临的新问题提供有效的研究手段,所以为了解决上述问题,最直接和有效的方法,便是增大模型尺度、在更真实的试验环境下开展试验研究。

增大模型试验尺度,以期更彻底解决尺度效应问题和判断船机桨匹配综合性能,船模自航试验自20世纪50年代就已开始,但由于资金等各种条件的制约,一直未全面展开,随着船舶行业新技术及新问题的不断出现,大尺度船模自航试验的作用日渐突出。最近国内外开展的自航模湖泊试验,便是以上述思路完善试验研究技术,相对船模水池试验,自航模试验研究水平得到了提升。但是,现有的自航模湖试相对实船海试,仍存在较大差距,一方面是因为,自航模尺寸集中在7~15 m,虽然相对水池船模有明显增加,但是尺度效应依然较大;另一方面,自航模采用遥控遥测、电力推进的操控方式,与实船不一样,导致实船海试中关心的一些参数,比如主辅机功率、舵角等数据,无法获取。因此,有必要建造柴油机推进方式的更大尺度的试验平台,以解决尺度效应、船舶复杂系统模拟等问题[1]。

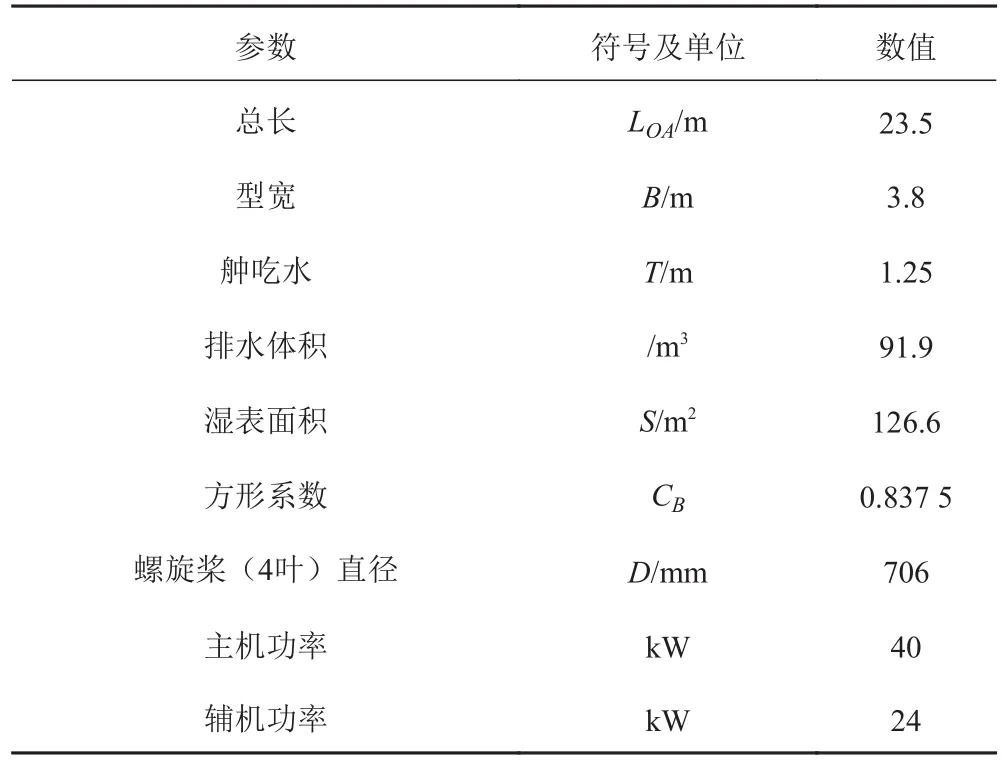

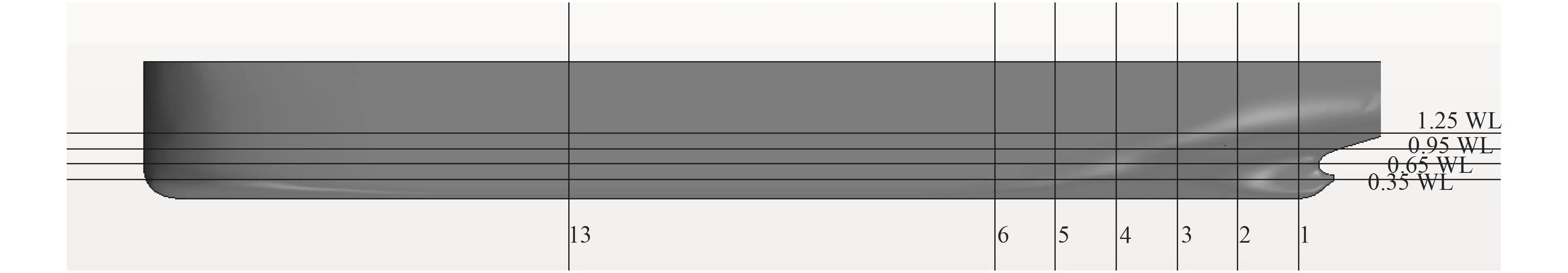

1 百吨级自航模试验平台的建设

面对近来涌现的各类船舶新技术的试验需求和船模试验发展瓶颈之间的矛盾,中国船舶科学研究中心(简称CSSRC),为提高船舶试验水平,解决各类船舶新技术、新方法在研究过程中,遇到的尺度效应问题,决定建造覆盖快速性、操纵性、耐波性、船体运动姿态、轴系振动、局部应变等测试内容,并具有一定扩展能力的百吨级自航模综合试验平台。该百吨级自航模,以90 000吨级散货船为母型,缩尺比为1:10,具有主辅机、桨、舵等动力和操纵系统,可大幅提高模型试验能力、扩展测试范围,降低尺度效应的影响。该船在设计吃水下,主要参数如表1所示。

表1 百吨级自航模参数Tab.1 Parameters of hundred tons level self-propelled ship model

百吨级自航模试验平台,在设计建造伊始,便充分考虑各类使用需求,留足可变更、可扩展的余地。该自航模具有可替换的变速箱,可保证航速覆盖各类试验的需求;针对性设计的舵,保证自航模的操纵性和安全性;发电机留有充足的裕量,满足后续加装各类新设备的需求;搭建高精度的轴功率、舵扭矩、对水和对地航速、加速度、气象环境、应力应变等测试系统。利用对接船厂的便利条件,该自航模可以进行各类新技术的改装,远期规划图景如图1所示,现已完成气层减阻系统、风力助推转子、舵扭矩测量系统、流场测量系统的改装和应用,当前正开展无人船自主航行改装。

2 基于试验平台的新型船舶应用技术研究

该原理样船试验平台自建造完成以来,在上海淀山湖开展了一系列尺度效应没有定论的新技术、还无法在实船上应用的新方法的湖泊试验。作为水池试验和实船试验的补充,通过原理样船湖泊试验,减小了模型尺寸对试验结果的影响,为尺度效应的研究提供了有力的支撑数据;验证了新技术、新方法在实船上应用的可行性,其中一些新型船舶技术,现已成功应用至实船。

图1 百吨级自航模试验平台规划Fig.1 Planning of test platform for hundred tons level self-propelled ship model

2.1 气层减阻试验

为应对全球资源、气候问题,国际海事组织IMO对船舶航运业,提出了能效设计指数(即EEDI指数)进行约束,自2011年将EEDI作为强制性要求以来,船舶行业开展了大量工作,通过船型优化、加装节能装置、降低船舶设计航速等,在一定程度上降低了EEDI指数。作为最高要求的EEDI三阶段标准,将于2025年执行,其指标比基线降低了30%以上。从MEPC71次会议提供的EEDI数据库来看,油船和散货船以现有的技术水平,较难满足EEDI三阶段标准。因此,新型节能装置的开发越来越受到重视,气层减阻技术就是其中重要一项,该技术以气层分隔船底和水体,可以显著降低船舶阻力,减少燃料消耗,具有重要的经济和环保价值。

在2015年之前,国内气层减阻技术的研究,主要集中在理论研究和船模水池试验阶段。CSSRC在完成平板模型空泡水筒试验和船模水池试验之后,为了更好研究尺度效应对喷气量的影响,以便成功完成实船气层减阻方案设计,决定利用百吨级自航模试验平台开展气层减阻湖泊试验(见图2)。为了确定实船适用的气层减阻方案,在湖泊试验阶段设计了多种气层减阻方案,将百吨级自航模底部改造成可变深度的气穴,设置各种喷气形式,增加多种气层稳定装置。试验期间,测试内容除了航速、轴功率、航行姿态、环境参数等常规测试项以外,还组建了包含流量计、压力表、电动阀等仪器在内的气层减阻控制、调节及测量系统。

试验通过调整气穴深度,对比测试了百吨级自航模不同气穴深度和平底原型之间的主辅机功率消耗之差,换算成不同气穴深度相对平底原型的节能率,得出最优气穴深度。在最优气穴深度下,考察各种喷气形式的优劣,分析喷气量、喷气压力、船舶姿态、吃水和航速对节能率的影响。最终原理样船气层减阻湖泊试验,在适用航速范围内典型净节能效果18%,在设计吃水、设计航速下净节能效果在11%以上。

图2 百吨级自航模气层减阻湖泊试验Fig.2 The air-layer drag reduction experiment with hundred tons self-propelled ship model

为了利用百吨级自航模湖泊试验数据,指导万吨级实船的气层减阻方案设计,必须考察尺度效应对试验结果的影响,建立气层减阻技术的相应相似律。在传统船舶阻力相似律中,摩擦阻力相似考察Re数,剩余阻力相似考察Fr数。对应用气层减阻系统的船舶而言,其船舶阻力不能够仅依据传统船舶阻力的相似关系,喷气量Q是一个影响船舶阻力的关键参数,而关于喷气量Q的相似律研究开展的较少。CSSRC利用船模水池试验和百吨级自航模湖泊试验的数据,分析了Q在不同尺度间的换算关系,提出了基于Re,Fr,Q的气层减阻技术相似律[1]。2016年CSSRC利用已建立的相似律,对上海长江轮船有限公司的1艘万吨级敞口集装箱船“长航洋山2号”进行了气层减阻方案设计及实船改装,经实船实海验证,获得了7%以上的净节能效果。

2.2 风力助推转子试验

人类对风能的利用由来已久,在蒸汽机、内燃机出现以前,风帆曾是船舶推进的主要方式。随着全球资源、环境问题的出现,船舶航运业利用风能进行辅助推进,再次获得关注。船用风力助推转子技术,利用马格纳斯效应,依据风速和风向的变化,调整转子转速和旋转方向,使得转子一侧气流速度增大,而另外一侧速度减小,从而产生压力差,形成向前的推力,达到节能的目的。船用风力助推转子作为IMO指定的B类节能技术的代表,具有节能效果好、适用船型广的特点,成为相关行业的研究热点。国外已有数艘实船应用案例,国内尚处于理论研究阶段。

CSSRC在百吨级自航模试验平台上开展风力助推转子试验(见图3),测试内容包括航速、航向、主机功率、转子电机功率、风速、风向等。通过调整航向,考察不同风速、风向角度下,主机和转子电机功率的变化,即可得到转子的节能效果。试验结果表明,在横风和尾斜风角度下,均可取得较好的节能效果,典型节能率达到6%~10%。目前,正在设计建造实尺度转子,通过改进机械结构、优化测试方案,期望得到更好的节能效果和更详尽的测试数据,成功将风力助推转子应用于实船。

图3 百吨级自航模风力助推转子湖泊试验Fig.3 The wind booster rotor experiment with hundred tons self-propelled ship model

2.3 最小推进功率试验

为满足EEDI指数相关要求,除采用上述新型节能技术之外,船东面对国际航运业的衰弱,往往倾向于低航速运输,既满足了EEDI要求,又能保障货运的需求。但是,当遇到恶劣天气时,如果船舶航速过低,则无法保持航向稳定性,甚至无法逃离危险区域。因此,为保障船舶航行安全,IMO制定了船舶最小推进功率相关规定,对船舶行业进行引导和规范。

通过数次国际海事组织海上环境保护委员会的会议讨论,最小推进功率的概念和评估方法逐步明确[3–4],其评价方法主要分为两种:

1)根据现有船舶数据,制定了各类不同船型的最小推进功率关于排水量的曲线,若船舶的额定功率在该曲线之上,则符合最小推进功率要求;

2)求解船舶在恶劣海况下,为保持航向所必须的最小航速,以及在此航速下螺旋桨收到的功率和扭矩。若船舶安装主机能提供此扭矩,则该船符合最小推进功率要求。

最小推进功率,第1种评估方法,一经确认功率曲线的系数后,应用简单方便。第2种评估方法,需要重点考察船舶在恶劣海况中运行时所受的空气、波浪和附体阻力,而这些数据的获取,现阶段主要依靠经验公式或者CFD计算。因为一方面,造波水池现阶段还无法完全模拟恶劣海况,另一方面,实船在恶劣海况下低速航行时,安全性无法得到保障,不敢开展相关实船海试。从而导致最小推进功率评估研究中,模型和实船试验数据均较为缺乏,无法对经验公式和CFD计算进行校验。

为弥补最小推进功率研究在试验方面的不足,CSSRC利用百吨级自航模试验平台,开展大风浪下最小推进功率湖泊试验。根据试验目的、船舶性能和试验场地环境的具体情况,试验工况安排为无风浪、0.2 m浪、0.5 m浪下的快速性、Z形、回转、航向稳定性试验,测试内容包括航速、航向、功率、舵扭矩、纵摇角、横摇角等(见图4)。通过CSSRC开展的最小推进功率湖泊试验,初步验证了最小推进功率的评估方法,对推动船舶最小推进功率的研究有重要意义。

2.4 新型智能船舶自主航行试验

无人船是指以有动力的船舶为基础,通过搭载通讯设备和控制设备,从而能够完成自主航行、自动避障的高技术、智能化船舶。其研制,涉及船舶设计、环境感知、无线通信、信息处理和运动控制等多个专业。无人船除了应用于军事领域外,还越来越多应用在水体环境监测、水上搜救、声学通信中继等民用领域。目前,国内外研制的无人船,从安全性和应用需求的角度考虑,普遍采用硬壳充气艇的形式,而对运输船的研究应用则较少。CSSRC为将无人船的研究领域扩展至运输船,决定在百吨级自航模试验平台上开展无人船自主航行试验。

百吨级自航模将被改造成为基于视频、雷达、红外信号的自主航行无人船,并保留手动操控方式。该试验按控制形式可分为4个阶段,1)基于手持遥控器的试验;2)基于岸基遥控试验;3)基于视频信号的自主航行试验;4)基于雷达、红外信号的自主航行试验。通过湖泊试验,测试各类控制手段的避障能力和适用性,寻找适合于运输船的自主航行手段。目前,试验正处于百吨级自航模的机械控制系统电气化改造,以及基于手持遥控器的遥控改装阶段。

图4 原理样船在大风浪下的航行稳定性和回转试验Fig.4 Sailing stability and rotation experiment of self-propelled ship model under large wave

3 基于试验平台的新型实船测试技术研究

船舶产业的发展,离不开测试技术的进步,实船测试技术集成了水动力、结构安全、振动噪声等多方面的内容,是船舶设计、建造和验收等多个方面发展的关键。然而,当今船舶行业急需的测量技术,如流场测量、边界层测量、螺旋桨观测、辐射噪声测量、推力测量等,往往不具备直接在实船上应用的基础。CSSRC利用百吨级自航模试验平台开展新型实船测试技术的研究,是将这些技术应用于实船的重要准备工作。

3.1 船舶流场测量技术研究

船舶周围的流场状态,关系到船舶各项水动力性能,对船型优化和高效螺旋桨设计,有着直接的影响。现阶段船舶流场的研究,主要依靠船模水池试验时的毕托耙、PIV、LDV测量,以及模型尺度的数值计算。船模和实船之间雷诺数的差别达到2~3个数量级,由于尺度效应的影响,当利用船模测量或计算的流场数据预报实船流场时,其差异较为明显[5]。为解决上述弊端,相关从业者正着力提高数值计算水平,开展船舶实尺度数值计算的研究。然而,由于实船流场测量技术水平进步缓慢,导致船舶实尺度数值计算的结果无法得到验证,实船预报的能力仍无法满足要求。可见,发展实船流场测量技术,是提高船舶设计水平的关键。

实船流场测量手段与船模流场测量一致,包括毕托管、PIV、LDV等,但是对测试仪器加工和安装的水平、数据采集和分析的能力,提出了更高的要求。实船流场测量,可分为伴流场、尾流场和边界层测量等多个方面,不同的测量对象,对测量能力的要求也不尽相同。5孔毕托管作为接触式测量仪器,通过分析测孔间的压差,可计算得到测量点的三维流速,具有测量精度高,安装方便的优点,可应用于伴流场和尾流场等流场测量。CSSRC决定在百吨级自航模试验平台上,开展5孔毕托管流场测量试验,突破流场测量仅限于船模试验的限制,形成能推广至实船的流场测量技术方案。

本试验将5孔毕托管以在船壁上开孔的方式进行安装,测试点位置的选取,根据数值计算得到的流场分布和百吨级自航模现场实际情况而定(见图5),最终形成了由32个测点组成的测试网。通过分析测试网所得三维流速数据,可得各个剖面的流场分布,以及不同剖面间的流线发展情况。将测量数据与数值计算数据对比验证,可指导船舶实尺度数值计算的发展。

基于百吨级自航模开展的5孔毕托管流场测量试验,必须解决的难题有:1)5孔毕托管含有5根毫米级的管道,容易被杂质堵塞,因此试验必须在清澈的水域开展。CSSRC拟针对各个可能开展试验的水域,取水样送检分析,选择水质最好的水域进行试验,并尽量避免船舶行驶过程中对水体的搅动。2)5孔毕托管在各个测点处,直接采集到的是5组压力数据,在分析流场特性的过程中,需要进行大量数据处理。这就对测量原始数据的可靠性、数据分析方法的科学性提出了很高的要求。CSSRC利用自身作为水动力试验基地的条件,在空泡水筒内对5孔毕托管进行了详尽的标检,确保原始数据的可靠性,并应用掌握的水动力学知识,透过测量数据的表象,分析船舶流场的本质,确保数据分析方法的科学性。

目前,百吨级自航模5孔毕托管流场测量试验,已经完成了船舶开孔、毕托管标定与安装、测量系统搭建等工作。现阶段,正在取样分析对应水域水质,待试验场地挑选完成即可开展试验。

图5 五孔毕托管安装位置选择Fig.5 Installation location selections of five-hole pitot-tube

4 结 语

面对船舶行业日新月异的科技发展,常规船模试验和实船试验往往无法满足新技术、新方法的试验需求。CSSRC自主设计建造的百吨级自航模试验平台,搭建完整的测试系统,留有各类设备的扩展接口,作为从船模到实船之间的中间环节,减小了模型尺寸对试验结果的影响,为尺度效应的研究提供了有力的支撑,为船舶复杂系统模拟提供了试验平台,已在船舶行业新技术及新问题的试验研究中成功应用,提高了自航模试验的综合测试及研究能力。