“四清”的分期及其研究空间拓展

2018-07-24路子达

路子达 辛 逸

既有“四清”研究,或主要关注中央指导该运动方针与政策的演变*相关研究有郭德宏、林小波:《四清运动实录》,浙江人民出版社,2005年;郑谦:《社会主义教育运动的过程和体制性分析》,《中共党史研究》2006年第2期;高华:《大饥荒与四清运动的起源》,《二十一世纪》2000年第8期等。;或以个案研究描述“四清”在地方的来龙去脉及其特点*相关研究有张洪林,孙连庆:《通县“四清”运动和通县地区“四清”大会战》,《北京党史》2003年第4期;张彦台:《“四清”运动对中国农村社会的冲击与影响——以河北省石家庄地区为例》,《河北学刊》2011年第1期;王永华:《“四清”运动研究:以江苏省为例》,人民出版社,2014年等。。无论是宏观研究还是微观研究,其大都相互隔绝、各说各话,难以达成对这一运动完整且清晰的认识,更没有形成上下打通的解析框架。笔者发现,既有研究对“四清”的部署和推进方式,即所谓“分期分批”“点面结合”,均缺乏以翔实材料为基础的清晰解读,结果忽视了“四清”在各地展开的时空差异。换言之,各地“四清”或早在1963年就已启动,或晚至“文化大革命”前夜才正式开始;或大轰大嗡、“大兵团会战”,或“冷冷清清”、宣读文件草草结束。同为“四清”,在地方表现出巨大差异的主因,与中央对这次运动的部署及其在各地展开方式有重要关联。这恰恰是以往“四清”研究中没有予以足够关注和重视的方面。

本文通过构建一个分析模型,试图将“四清”运动在各地展开的时间、空间和运动方式联系起来,并以此连接“四清”的宏观与微观研究。具体言之,针对以往将“四清”分为两个阶段的分期法,提出更利于归纳、解析地方“四清”特点的三阶段分期;在对“分期分批”“点面结合”解读的基础上,将全国开展“四清”的地区归纳为“三类地区”,即自1963年至1966年,始终进行点上“四清”的A类地区;在1964年9月至1965年1月,重点进行面上“四清”的B类地区;以及晚至1964年9月到“文化大革命”开始前,一直进行面上“四清”的C类地区。从而本文将全部“四清”个案研究整合于一个分类和分析的框架,借此试图厘清“四清”运动在时间、空间上的展开路径与逻辑。

一、“分期分批”与“点面结合”

随着越来越多“四清”个案被挖掘出,学界多年前对“四清”的宏观概括和解释已无法立体地涵盖“四清”运动的完整样貌。空间上,“四清”运动其实并未完全覆盖全国。据《中国共产党的七十年》统计,至1966年春全国仅有约1/3的县、社进行了系统“四清”。*胡绳主编:《中国共产党的七十年》,中共党史出版社,1991年,第410页。另可参见薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》下卷,中共中央党校出版社,1993年,第1134页;中共中央党史研究室:《中国共产党历史》第2卷下册,中共党史出版社,2011年,第730页。时间上,“四清”个案的起止时间亦不相同,一些个案与宏观研究的历史分期无法吻合。1965年一些地区“四清”结束之后,其附近地区的系统“四清”可能才刚开始。*王楠:《“四清”运动的困境——以北京市房山农村地区为例》,硕士学位论文,中国社会科学院研究生院,2012年;常利兵:《运动作为一种治理术——以晋阳公社社会主义教育运动为例》,行龙主编:《回望集体化——山西农村社会研究》,商务印书馆,2014年,第241—274页;路子达:《安子文蹲点二十里铺研究》,《北京党史》2017年第6期。亦有地区1966年“文化大革命”开始后才有了县级以上“四清”工作队进驻*张乐天:《告别理想——人民公社制度研究》,上海人民出版社,2012年,第107—173页。。所以“四清”运动在全国各地实际的部署过程,比一般党史著作的概括要复杂得多。

既有“四清”研究对运动过程的描述,多集中于宏观上中央的决策过程与政策调整,或微观上地方开展运动的具体步骤,往往忽视其从中央部署到地方落实的具体过程及其特点,即运动的部署与展开方式。事实上,“四清”运动自1963年底正式在全国铺开至1966年后被纳入“文化大革命”,一直是按照“分期分批”“点面结合”的原则开展。这一运动的推进方式造成不同地区“四清”开展的时间先后和运动烈度的悬殊,形成了“四清”在全国各地铺开的时空错位及各自特点。

所谓“分期分批”,即领导“四清”的党委*1964年9月至12月“后十条”修正草案时期,全国统一由地委安排本地区“四清”批次。而在此之前的“前十条”“后十条”和之后的“二十三条”时期,各省省委可以决定本省负责领导“四清”的党委级别,不同地区具有一定差异。根据中央部署的基本精神,对所辖区域“四清”的开展作出规划,需在时间上分期,在空间上分批。自1963年至1965年,每年农闲时节,各地会集中力量发动和推开本地区的“四清”,最终在三年到四年的时间内分期分批地完成本地区的运动。“分期分批”是中共在土改过程中逐步形成的农村政治运动的开展方式。*中华人民共和国国家农业委员会办公厅编:《农业集体化重要文件汇编》下册,中共中央党校出版社,1981年,第543页。20世纪60年代社会主义教育运动依然沿用。*参见中共中央文献研究室编:《建国以来重要文献选编》第14册,中央文献出版社,2011年,第73页。“四清”运动伊始,中央在《关于目前农村工作中若干问题的决定(草案)》(即“前十条”)中,就以河南省为例,要求各地采用“分步骤地进行工作并经过试点的办法”开展社教运动。*《农业集体化重要文件汇编》下册,第670页。《关于农村社会主义教育运动中一些具体政策的规定》(即“后十条”)又强调:“毛泽东同志一再指示,运动的进行,必须分期分批,在一个地区内应当容许有先有后,参差不齐。”*中共中央文献研究室编:《建国以来重要文献选编》第17册,中央文献出版社,2011年,第331页。“前十条”“后十条”下发后,各地党委一直按照“分期分批”的方式开展“四清”。其结果确实在全国形成了一个“参差不齐”的局面:一些地区“四清”工作队访贫问苦、扎根串连,主要依靠工作队员开展“四清”,此为“点”(试点);其他地区工作队仅传达中央部署,制造运动的气氛和声势,主要依靠当地干部开展运动,其运动的激烈程度远低于前者,即为“面”。为了调整这两种地区之间的张力,中央紧跟着又提出“点面结合”的原则。

“点面结合”是在1963年11月“后十条”中加入“四清”运动指导原则,要求在进行“点”上“四清”的同时还要注意“面”上工作。“其所以必须点面结合的理由,是因为这次社会主义教育运动是由点到面,分期分批铺开的,暂时不系统搞运动的社、队,在一个时期内占大多数,而且由于点上运动的开展,对面上必然引起很大的震动,如果我们放松了广大面上的工作,就会造成严重的损失。”中央据此对“点”和“面”的工作作出具体规定:“点上的工作要做得细致,时间长些,需要三个月左右。面上的工作,起煞住歪风、发动群众、初步搞好干群关系、初步打击阶级敌人的作用,时间只要二十天左右就够了。”*《建国以来毛泽东文稿》第10册,中央文献出版社,1996年,第389页。

1963年9月“后十条”草案制定后,10月间中央与河北、河南、湖北、湖南、广东五省省委、若干地委和中南局领导分别开会,又同华东局领导人、华东各省委的领导人进行讨论。中央认为“农村社会主义教育运动,应当点、面结合去做为最有利。因此,在九月文件上作了修改,加进了点、面结合的一段。”*《建国以来毛泽东文稿》第10册,第387页。实际上,此时“四清”已经基本结束试点阶段,准备在全国范围铺开。但“点”和“面”的称谓此后仍被沿用。“点”从“试点”变成了“重点”,代表集中力量重点进行“四清”的地区。“面”则代表以“生产建设”为主进行“四清”的地区。在各地具体实践中,“点”、“面”“四清”的区别多表现在工作队的规模上。“点”上“四清”的工作队规模较大,可直接组织每个生产大队的“四清”。其在扎根串连、定案退赔、阶级成分复议等各个阶段都进行得较为彻底,群众运动较为深入和激烈,因而又称系统“四清”。“面”上“四清”由于工作队规模小,主要工作以宣讲有关文件为主,具体运动多由当地干部负责组织。很多情况下,“面”上“四清”实际是在为“点”上“四清”做准备工作。

虽然在“后十条”之后的各级文件中,“点”、“面”“四清”的概念常常同时被提及,但这两种“四清”工作方式并非同时进行,其内容和目的也不尽相同。而且,在很多地区往往是以“点”带“面”,逐年推进的。“面”上“四清”,可理解为运动的初步发动,制造声势并配合本地区“点”上的工作;“点”上“四清”则以整顿基层干部作风为核心。由于农闲时间有限,工作队的力量也有所不逮。1963年冬,各地党委先确定该地区的“点”,集中力量进行“四清”,其他地区则同时进行“面”上的工作。其后两年的农闲时节,前一年进行“面”上“四清”的地区中,一部分开始进行“点”上“四清”。工作队则从前一年的“点”撤出,进驻本年度的“点”,其他地区继续进行“面”上的工作。直到在党委规定的时间内,该地区的“面”全部变成“点”,工作队在该地区完成全部“点”的工作。这就是所谓“由点到面”和“分期分批”,也是“四清”运动的开展程序和逻辑。

在各地具体实践中,1963年至1966年的农村“四清”运动形成了三个大的批次。“前十条”试点结束后,中央以“前十条”“后十条”为指导在全国范围铺开“四清”工作,形成了1963年底至1964年初的“四清”第一批次。福建省连江县浦口、筱埕公社*参见成波平:《连江县的“四清”运动》,《党史研究与教学》1989年第6期。,湖南省邵阳地区下的17个公社*参见易奇勋,鲁宝:《湖南邵阳“四清”运动始末》,《文史博览(理论版)》2009年第5期。,山西省离石县*参见张爱明:《山西省离石县“四清运动”述评》,《山西农业大学学报(社会科学版)》2015年第3期。等地区即被划入其中。1964年9月《农村社会主义教育运动中一些具体政策的规定(修正草案)》(即“后十条”修正草案)和“桃园经验”等“夺权样板”下发后,全国各地安排了本地区开展大会战的“重点县”。这也是“四清”第二批次,包括北京市通县*参见张洪林,孙连庆:《通县“四清”运动和通县地区“四清”大会战》,《北京党史》2003年第4期。,吉林省珲春县*参见潘洪伟:《吉林省珲春“四清运动”探析》,《长春工业大学学报(社会科学版)》2006年第1期。,湖北省麻城县*参见邢建东:《麻城“四清”运动初探》,硕士学位论文,上海师范大学,2013年。等。1965年1月《农村社会主义教育运动中目前提出的一些问题》(即“二十三条”)下发后,中央要求各地作出1968年前分期分批搞完“四清”的规划。*参见中共中央文献研究室编:《建国以来重要文献选编》第20册,中央文献出版社,2011年,第182页。“文化大革命”前在“二十三条”指导下完成“四清”的地区属于运动的第三批次,仅发生于1965年底至1966年初,之后的农村社教被“文化大革命”所取代。第三批次包括北京市房山县*参见王楠:《“四清”运动的困境——以北京市房山农村地区为例》,硕士学位论文,中国社会科学院研究生院,2012年。,山西省某市晋阳公社*参见常利兵:《运动作为一种治理术——以晋阳公社社会主义教育运动为例》,行龙主编:《回望集体化——山西农村社会研究》,第241—274页。,河北省正定县*参见路子达:《安子文蹲点二十里铺研究》,《北京党史》2017年第6期。等。至此,全国“四清”三个大批次基本结束。*现有关于“四清”批次研究的论文可参见刘彦文:《“四清”工作队队员人次考》,《当代中国史研究》2009年第2期。

笔者注意到,上述“四清”渐次开展的三个批次造成了各地运动的时空错位,地方“四清”的时间和空间差异由此形成。因此针对前文所述“四清”仅在全国1/3的地区展开的情况,更准确的理解应为全国仅有1/3的地区进行了“点”上“四清”。而“面”上“四清”基本上覆盖了全国。

“四清”个案在开始时间上的先后差异及其随之所表现出来的内容上的不同,实质上是“分期分批”“点面结合”这一独特的运动展开方式造成的。要进一步减弱乃至消除既有“四清”研究中宏观与微观的隔绝,尚需对“四清”运动在时间和空间上的分布有一个完整清晰的把握。据此,本文将对“四清”分期进行空间上的对应说明与拓展,以期形成一个解释框架的雏形。

二、“四清”的分期:从两分法到三分法

“四清”运动的历史分期存在微观与宏观难以衔接的问题。要将上述“四清”在微观上“有先有后,参差不齐”的差异纳入宏观的解释框架,首先需要对传统的“四清”分期作出必要的调整。学界一般肯定“四清”期间中央先后形成的指导性文件:“前十条”、“后十条”、“后十条”修正草案和“二十三条”等,是“四清”分期的主要依据和基点(见表1)。

表1 “四清”运动中的指导性文件

既有研究对“四清”运动大多采用“小四清”和“大四清”的分期,即以1965年1月“二十三条”为界将“四清”运动划分为前后两个阶段。学界一般认为1964年下半年经过“大兵团会战”和反右倾,各地的“小四清”逐渐转向以“清政治”为主的“大四清”。*郑谦:《社会主义教育运动的过程和体制性分析》,《中共党史研究》2006年第2期。随着微观研究日渐增多,“两分法”的弊端逐步显露。一方面,这种分期方式难以兼顾中央和地方两个叙事主体。既有“四清”研究显示,由于“桃园经验”等“夺权样板”的影响,“大四清”中“清政治、清经济、清组织、清思想”的概念在1964年下半年就逐渐成为运动的主流,*相关研究有郭德宏、林小波:《四清运动实录》,第171页;成波平:《连江县的“四清”运动》,《党史研究与教学》1989年第6期;刘洪升:《河北省农村“四清”运动始末》,《党史博采》2004年第7期等。但至1965年1月才得到中央正式认可。因此在运动内容的层面上,中央文件中的“大四清”始自1965年1月;而地方实践的“大四清”从1964年下半年就开始了。“二十三条”下发后,有些地方的“四清”实际发生了二次转向。这个大、小“四清”内容交叉的历史阶段给“四清”历史时期的划分造成一定困难。另一方面,“小四清”和“大四清”的历史分期,从属于“四清”到“文化大革命”的历史逻辑,是服务于“文化大革命”研究的分期方式,无法体现“二十三条”肯定“团结百分之九十五的干部和群众”的积极意义;同时,也不能很好地解释和呈现地方“四清”的差异和特点。

本文认为,“四清”运动应采取“前十条”“后十条”(1963年5月20日至1964年9月18日)、“后十条”修正草案(1964年9月18日至1965年1月14日)和“二十三条”(1965年1月14日至1966年5月)三阶段的分期法。这样的分期可使中央文件通过与“四清”批次的对应,联系全国各地的微观个案。前文已述,各地党委每年都安排一部分地区在冬季农闲时节进行“四清”,1963年至1966年农村“四清”形成了三个批次。“前十条”“后十条”、“后十条”修正草案和“二十三条”不止对应中央部署“四清”的三个阶段,也实际对应这三年农闲时节三个批次的地方“四清”。这既符合当时的运动实际,也符合中央对运动的理解和部署。就个案研究而言,三阶段分期能在地方运动的书写中使中央和地方的“四清”叙述步调一致,也可使不同时段、不同地区的地方“四清”准确找到所对应的历史阶段。

如前所述,由于对“四清”的部署方式、时空错位缺乏完整、清晰地解释,造成“四清”研究中宏观研究与个案研究难以契合。“四清”运动的三阶段分期有效连通了个案研究与宏观历史叙述。以此为基础,下文尝试形成一个基于“四清”运动在各地时空错位的解释框架,厘清“四清”运动在全国的发展脉络。

三、三类地区:“四清”分期的空间拓展

在“四清”历史叙述中引入“分期分批”“点面结合”的概念,通过对地方“四清”所属批次的归纳,可将宏观历史叙述落实到微观个案的类型上。本节尝试将“分期分批”展开的各地方“四清”归纳成三个类型,进一步明确“四清”个案各自所处的历史阶段及其特点;并试图在“四清”宏观与微观历史叙述之间构建某种联系。

“分期分批”运动的展开方式,决定了1963年至1965年三批“四清”各有其所对应的不同地区,这使得地方“四清”的时间与地点可以一一对应起来。“四清”运动在时间上三阶段的推进,便可转化为不同地区在空间上的铺展。据此,本文将地方“四清”划分为如下三类地区。即属于1963年、1964年批次的,始终都是“点”上“四清”的A类地区;属于1963年、1965年批次进行“点”上“四清”,但在1964年冬进行“面”上“四清”的B类地区;属于1963年批次,此后直至“文化大革命”前一直进行“面”上“四清”的C类地区。由于“四清”运动的时空错位,三类地区各自对应不同的阶段性特征,展现出运动在时间、空间以及内容上的三种形态。

表2 “四清”的A类地区

A类地区是1963年至1966年一直进行“点”上“四清”并如期结束运动的地区(见表2)。这是三类地区中唯一在1964年9月“后十条”修正草案指导下进行系统“四清”的地区,也就是刘少奇挂帅后进行“大兵团会战”的地区。该类地区几乎从头到尾走完了运动的整个历程,基本符合传统党史对“四清”的叙述和结论。相较于后两类,A类地区主要呈现出如下三方面特点:

其一,A类地区进驻了规模最为庞大的工作队。在“后十条”修正草案指导运动期间,A类地区根据中央精神,采取“一个专区搞一个县”的政策进行“大会战”。1964年8月16日,刘少奇在给中央的信中提出要集中力量“打歼灭战”,“把各县工作队集中到地委,省委工作队也分到各地委,在省委、地委领导下集中搞一个县。”*金冲及:《刘少奇传》下册,中央文献出版社,1998年,第961页。这样“一个县可以集中工作队员数千人上万人,声势浩大”,“力量集中,领导加强,便于打歼灭战,便于掌握运动的火候”*薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》下卷,第1119页。。直到1965年1月“二十三条”否定“人海战术”,后续批次工作队的规模才得以大幅度缩小。因此在1964年9月至12月开展“点”上“四清”的A类地区,工作队规模是“四清”运动中最大的。

属于河北省“四清”A类地区的赵县,运动之初工作队共有队员9445名,“与农户比例接近一比八”*《赵县的基本情况基本数据和运动概况》(1965年5月4日),河北省石家庄市档案馆藏,档案号4—1—28。。同为A类地区的北京通县,“大会战”前该县工作队共2761人。1964年10月“大会战”开始时,工作队人数已增至21347人,工作队人数陡增近10倍。*张洪林,孙连庆:《通县“四清”运动和通县地区“四清”大会战》,《北京党史》2003年第4期。湖南邵阳地直机关和12个县(市)组织的工作队共11332人,进驻只有 60 万人口的邵阳县中的7个区,平均每个生产队有工作队员2人*易奇勋,鲁宝:《湖南邵阳“四清”运动始末》,《文史博览(理论版)》2009年第5期。。湖北麻城社教分团共有工作队员11544名,在县直机关和8个区的76个人民公社开展运动。其中,中央机关291名,省直473名,地专机关603名,其他各县10177名。*邢建东:《麻城“四清”运动初探》,硕士学位论文,上海师范大学,2013年,第12页。

其二,A类地区“四清”的运动程度一般最为激烈。1964年下半年开展的A类地区“四清”,是在“后十条”修正草案指导下,以“大兵团会战”为组织形式,以“桃园经验”“小站经验”为样板开展的。工作队基本没有解放和依靠基层干部,仅依靠其人数众多的工作队,完全代替县级以下基层政权,实现“整个运动都由工作队领导”*中共中央文献研究室编:《建国以来重要文献选编》第19册,中央文献出版社,2011年,第197页。。另一方面,在“桃园经验”等“夺权样板”影响下,A类地区“左”的倾向尤为明显和突出*薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》下卷,第1136页。。“秘密扎根串连”“大兵团会战”“夺权斗争”等“四清”中最激烈的现象大都出现在该类地区。

其三,由于“二十三条”叫停了某些激进的政策措施,对A类地区的“四清”产生了比较复杂的影响。“二十三条”下发后,尚未完成“四清”的A类地区开始缩小工作队规模和解放本地干部。已经完成“四清”的地区被要求以“二十三条”为标准进行复查。工作队开始与当地干部共同领导和组织“点”上工作。一些A类地区工作队员与当地干部之间的关系出现一定程度的缓解。在湖南邵阳,“二十三条”的下发,缓解甚至开始改变工作队与基层干部对峙的僵局。该文件中所指出的“运动的性质、运动的重点是整党内走资本主义道路当权派”等并未引起工作队的普遍重视。但其中关于“不搞人海战术”“打击面不可过宽”“不搞逼、供、信”“及早解放大多数干部”“退赔可以减免缓”等规定,却得到工作队员普遍认可和积极贯彻。*易奇勋,鲁宝:《湖南邵阳“四清”运动始末》,《文史博览(理论版)》2009年第5期。由此,A类地区“点”上的紧张形势出现了某种缓解和转机。

在另一些A类地区,政策变化难免引起一些工作队员的思想混乱和“四清”运动的滞缓与混乱。河北省赵县的某些工作队员,认为“‘四清’由此转向了低潮”;“二十三条”是中央“对干部不放心”,“是泄劲的”*《大石桥分团贯彻二十三条情况》(1965年2月12日),河北省石家庄市档案馆藏,档案号4—1—29。。“二十三条”传达后,由于中央认为在少数民族地区搞社会主义教育运动会影响到民族关系,吉林珲春的“四清”工作团被要求立即撤出,该地的“四清”运动由此暂停*潘洪伟:《吉林省珲春“四清运动”探析》,《长春工业大学学报(社会科学版)》2006年第1期。。山东曲阜地区在“二十三条”颁布后,摆脱政治压力的基层干部与“四清积极分子”之间的矛盾进一步激化,双方冲突延续至“文化大革命”时期并愈演愈烈*李先明:《“四清”运动后期“二十三条”在山东曲阜的宣传与贯彻》,《当代中国史研究》2012年第1期。。

表3 B类地区

B类地区在“四清”运动开始时,大都处于运动的动员阶段,当地干部大都没有“上楼”,运动是由当地干部和工作队共同领导。1964年9月“大会战”开始时,B类地区并不是“四清”运动的重点地区。直到1965年秋冬,工作队开始以新下发的“二十三条”为指针,开展“四清”运动(见表3)。不同于C类地区并未开展“点”上的“四清”就被直接纳入“文化大革命”之中的是,B类地区的“四清”基本在“文化大革命”前如期结束。而与A类相比,两类地区在运动步骤的安排上基本相同。*陈佩华(Anita Chan)等著,孙万国等译:《当代中国农村历沧桑——毛邓体制下的陈村》,牛津大学出版社(香港),1997年,第40页;常利兵:《运动作为一种治理术——以晋阳公社社会主义教育运动为例》,行龙主编:《回望集体化——山西农村社会研究》,第241页。由于“二十三条”要求“团结百分之九十五的干部和群众”,否定“人海战术”,要求尽早“解放干部”,B类地区工作队按上述规定在清理经济问题之前就解放出大多数当地干部,并在运动中依靠当地干部共同开展工作。*路子达:《安子文蹲点二十里铺研究》,《北京党史》2017年第6期。因而B类地区的工作队对待基层干部,在惩治范围和程度上都不及A类地区,运动中的“左”倾错误也较少。

表4 C类地区

C类地区是既未在1964年下半年成为“大会战”重点地区,又在“二十三条”下发后被归入1966年下半年之后批次的所有地区。“二十三条”下发后全国各地都制定了本地1965年至1968年的“四清”规划。*中共中央文献研究室编:《建国以来重要文献选编》第20册,中央文献出版社,2011年,第182页。被划入1966年至1968年批次的C类地区,在“文化大革命”开始时尚未开展“二十三条”指导下的“点”上“四清”,其后即被逐步纳入“文化大革命”之中(见表4)。因此C类地区与前两类地区同样进行过“前十条”“后十条”宣讲时的“点”上“四清”。但在其后两个阶段,当A类、B类地区先后开展“点”上“四清”时,C类地区则只进行过“面”上“四清”。浙江省海宁县联民村“四清”即属于该类。“文化大革命”之前,当地公社下派的工作队开展了政策宣讲、清理账目等“面”上“四清”工作,但均没有直接冲击到原本的基层权力结构。直到1966年5月上旬,来自部队的工作队进驻,才彻底改变了当地的权力结构和政治秩序。*张乐天:《告别理想——人民公社制度研究》,上海人民出版社,2012年,第107—173页。但该村此时的“四清”已基本进入“文化大革命”的轨道了。

本文尝试以时间上的三个历史阶段与空间上的三类地区,把各地开始时间前后不一、内容和激烈程度差别很大的、错综复杂的“四清”运动,更加完整和清晰地描绘出来。虽然是比较粗略的分类,但几乎可以使每一个地区的“四清”都能找到其在时间、空间和内容上的归属。由此形成一个初步的解释框架,汇总如下(见表5)。

表5 “四清”三类地区划分

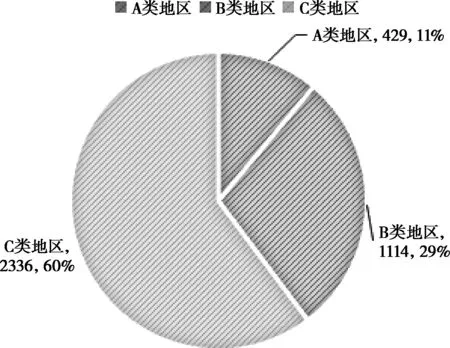

既有“四清”研究所提供的时间、地点、批次等样本极为有限,尚不能形成规模以作出全国性的结论。但部分地区的批次数据已足以进行局部考察并对三类地区的范围比例作出比较(见图1、图2)。

图1 河北省“四清”三类地区数量(公社)及比例(1966年)

资料来源:刘洪升:《河北省农村“四清”运动始末》,《党史博采》2004年第7期;郭德宏、林小波《“四清”运动实录》,第204页。

图2 江苏省“四清”三类地区数量(公社)及比例(1966年4月)

资料来源:王永华:《“四清”运动研究——以江苏省为例》,人民出版社,2014年,第148页。

到1966年上半年,全国结束“四清”运动的地区占已经开展运动地区总数的32%,已完成运动40%以上的有辽宁、河北二省。全国开展“四清”运动的重点地区超过1/3以上。*薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》下卷,第1134页。《中国共产党历史》第2卷下册,第730页。河北、江苏两省A、B两类地区比例符合“文化大革命”前“四清”的开展进度,与宏观研究的统计数据基本相符。“文化大革命”中断了“四清”“分期分批”的部署过程,结果刚完成1965年冬的批次,仅在全国1/3地区开展的“四清”运动,很快就被逐步纳入“文化大革命”(见表6)。

表6 部分地区“四清”完成进度(截至1966年上半年)

资料来源:郭德宏、林小波:《“四清”运动实录》,第334页。

作为一个比较研究的框架,三类地区归纳了地方“四清”的三种进路,初步总结出三类“四清”的类型特点。目前地方“四清”研究,尤其是后两类地区可供参考的个案屈指可数。要形成“四清”类型的比较研究,尚需大量个案的挖掘和补充。

本文提出了一个“四清”分类研究框架的雏形,希望通过类型研究打开“四清”过程层面的研究领域,连接既有的宏观与微观研究。未来随着个案研究继续发展,运动的分类框架会更为细化和科学,对“四清”运动的整体把握会更为条理和清晰。有关“四清”研究中更多的问题,如地方党委如何处理“点”上“四清”和“面”上“四清”的关系,“点”上“四清”地区会对附近地区的干部和群众产生怎样的影响,同类型“四清”个案之间是否存在差别,还有怎样的共同特点等等,都有待于更多微观研究给出解答。