高三学生社会支持与主观幸福感的关系:情绪智力的中介作用①

2018-07-23

(东北大学,辽宁 沈阳 110169)

一、问题提出

主观幸福感作为衡量心理健康的积极指标[1],通常包括两方面,即情绪体验方面与个体认知方面。在情绪体验方面,主观幸福感通常被认为是个体对自身积极情绪与消极情绪平衡的结果[2]。也就是说,当个体感受到的积极情绪体验高于消极情绪体验时,主观幸福感就会产生[3]。而在个体认知方面,主观幸福感则被界定为是个体根据自身所制定的评价标准对其生活质量进行的整体性评估[4],这些评价指标包含了诸如身体健康、经济收入以及居住条件等生活领域各个方面[5]。由此可知主观幸福感既是个体情绪的表现,也是对其所经营的生活的满意度。主观幸福感水平高就意味着个体的积极情绪体验的强度与频率要高于消极情绪体验的强度与频率,另外主观幸福感高的个体对其所经营的生活的满意度也比较高。在情绪与满意度都处于较高的水平时,个体的发展也会更为充分,更有利于其身心健康。

社会支持作为个体无论是从内容上(工具性支持与情感性支持)、形式上(接受支持与提供支持)还是从性质上来说(主观支持与客观支持),其反映的都是个体在某一阶段的需求情况,如工具性支持是指财力和物质方面的帮助[6],其所反映的就是个体在生存与安全保障上的需要;而情感性支持通常包含接纳与被接纳、信任与被信任、尊重与被尊重以及理解与被理解等内容[7],其所反映的是个体的爱和归属的需要以及尊重的需要。为了寻求需要的满足,迫于这一动力的驱使,个体则会利用多种策略以达成目标,包括有效地表达与控制自身的情绪以及敏锐地察觉与合适地调节他人的情绪,而需要满足这一目标的达成则会产生幸福感,反之则会产生消极的情感体验[8]。

鉴于此,本研究以高三学生作为考察对象,探究社会支持、情绪智力与主观幸福感之间的关系。并提出假设:第一,高三学生的主观幸福感在社会支持与情绪智力上以及情绪智力在社会支持上具有差异性;第二,情绪智力在社会支持与主观幸福感之间具有中介作用。

二、研究方法

(一)样本

以Z市某一所普通高中的整个高三年级8个班的学生为调查对象,共发放调查问卷320份,回收317份,问卷回收率为99.06%。通过对无效问卷的排除,余下有效问卷283份,有效问卷率为89.27%。其中男生112人,女生171人;文科81人,理科202人;居住在农村的259人,居住在城市的24人;独生子女130人,非独生子女153人。调查对象年龄分布于17-20岁之间(含两端值)。

(二)研究工具

1.社会支持量表(SSS)

研究所使用的社会支持量表其原始量表是由肖水源在1986年所编制的,共包含10个题项,原始量表的重测信度为0.92。其后,叶悦妹与戴晓阳等在2008年以肖水源的社会支持理论模型为基础对原量表进行修改,该量表包括三个维度,分别是主观支持、客观支持与支持利用度[9]。其中,主观支持为个体感觉自身所拥有的社会支持资源,客观支持为个体实际上所接收到的社会支持资源,而支持利用度则是指个体主动地寻求或利用社会支持资源。该量表共包含17个题项,第1、4、6、7、9题共5个题项为主观支持的内容,第8、10、11、13、15、16题共6个题项为客观支持的内容,第2、3、5、12、14、17题共6个题项为支持利用度的内容。修订后量表的总体信度为0.920,主观支持、客观支持与支持利用度各维度的信度分别为0.891、0.852与0.836。在调研中,对社会支持量表总体进行内部一致性检验,社会支持量表的总体信度为0.92,主观支持、客观支持与支持利用度各分量表的信度依次是0.88、0.86与0.83。

2.主观幸福感量表(SWBS)

主观幸福感的原量表是比利时学者Opdenakker与Van Damme在2000年调查荷兰中学生的在校主观幸福感所编制的[10],共包含61个题项,拥有8个维度,体现学业内容方面的维度共有5个,分别是学习兴趣维度、课堂注意力维度、学习动机维度、对待家庭作业的态度维度与学业自我概念维度,体现人际关系内容方面的维度共有两个分别是师生关系维度与同伴关系维度,体现学校方面的维度共有1个即对学校的满意度。之后,姚一玲(2016)为测验小学与中学在校学生的主观幸福感对原量表进行了修改,修改后的量表共包含34个题项[11]。多次因子分析后删掉原量表中对待家庭作业的态度这一维度,共余下7个维度。其中学业自我概念、学习兴趣与学习动机三个维度每个维度各有5个题项,课堂注意力与同伴关系两个维度每个维度各包含6个题项,师生关系与对学校的满意度两个维度则分别包含4个题项与3个题项。修改后的主观幸福感量表针对小学五年级与六年级学生进行测试后所得的信度分别为0.897与0.902,而该量表在本次测验中的总体信度为0.924。

3.情绪智力量表(EIS)

情绪智力量表(情绪智力S)为自陈式测验,最初由 Schutte等人在1998 年编制而成(Schutte et al.,1998),起初量表包含62个题项,经过测试后保留33个题项,包括三个维度,分别是情绪评价与表达(共13项)、情绪调节(共10项)以及情绪运用(共10项),量表的Cronbach's α为0.87,经过两周后重新测验取得的量表信度系数为0.78。本次使用的量表为黄韫慧等人(2008)修订后的量表[12],总共19个题项,分为四个维度,分别是情绪监控、情绪利用、社会能力以及他人情绪评估,其中情绪监控维度、情绪利用维度与社会能力维度各包含5个题项,他人情绪评估维度包含4个题项,量表的总体Cronbach's α为0.85,情绪监控、情绪利用、社会能力与他人情绪评估各维度的Cronbach's α 分别为 0.64、0.71、0.67与 0.77。本次研究中该量表的总体 Cronbach's α 为0.92,情绪监控维度的Cronbach's α为0.73,情绪利用维度的Cronbach's α为0.79,社会能力维度的Cronbach's α为0.78,他人情绪评估的 Cronbach's α为0.81。

(三)统计与分析方法

利用Excel进行问卷数据的统计与录入,通过SP社会支持22.0软件对所得数据进行相关的分析。

三、研究结果

(一)初步统计分析

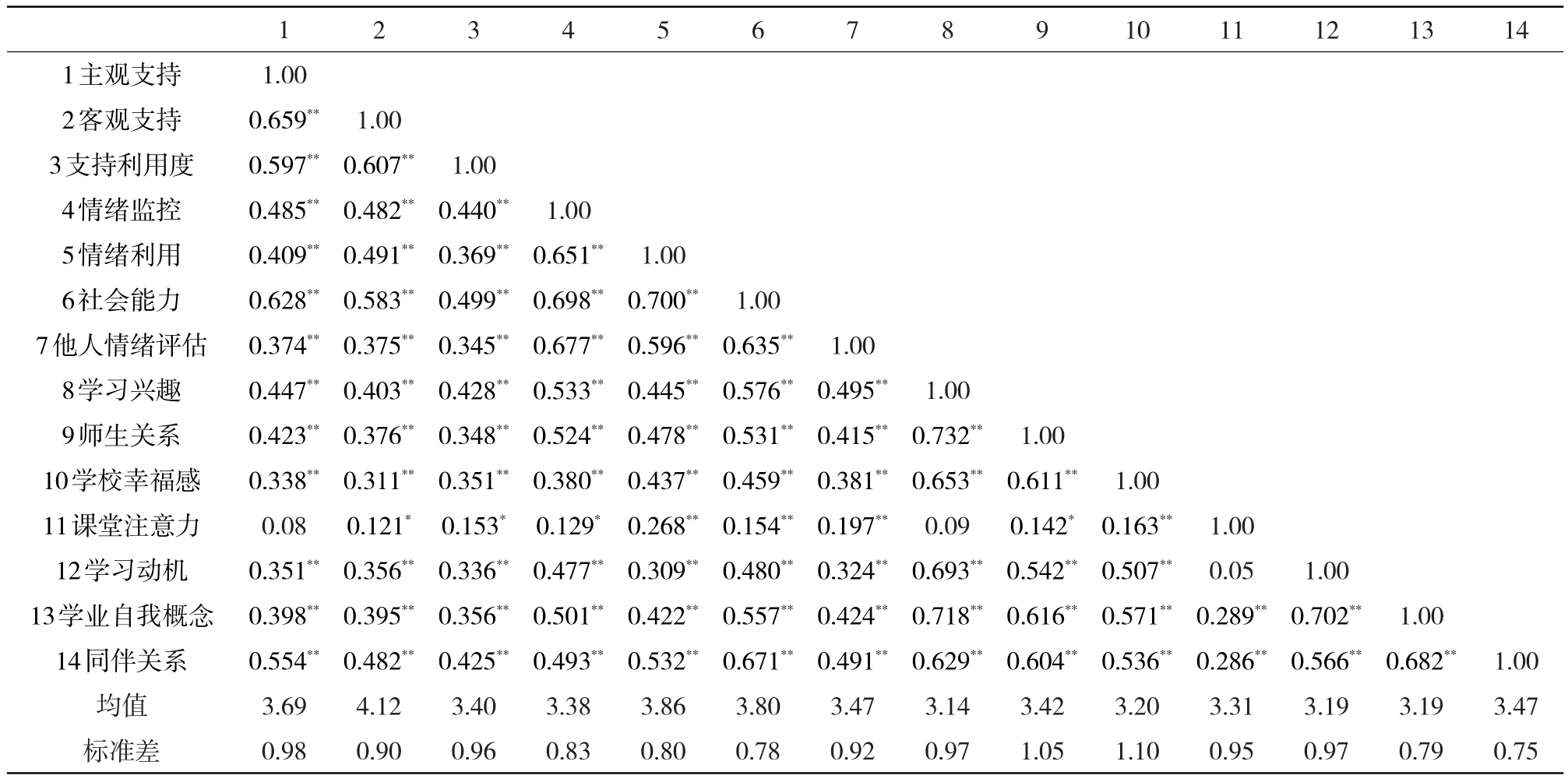

通过初步的相关性分析(不含社会支持、情绪智力与主观幸福感三个变量值)发现社会支持、情绪智力与主观幸福感三个变量的各维度基本上呈显著相关(见表1)。为进一步确认社会支持、情绪智力与主观幸福感的相关性,对三个变量进行了相关性分析。分析结果显示,社会支持、情绪智力与主观幸福感之间具有显著的正相关。

(二)社会支持、情绪智力与主观幸福感的差异性检验

1.不同社会支持水平下的情绪智力差异

为考察情绪智力及其各维度在不同的社会支持水平上是否有差异,将社会支持得分进行升序排序后,取前27%的人为社会支持低组,后27%的人为社会支持高组,进而利用独立样本t检验进行分析。分析结果表明,不同的社会支持水平下情绪智力的得分存在显著差异,社会支持得分高的学生其情绪智力得分要明显高于社会支持得分低的学生的情绪智力得分。具体观察情绪智力各个维度在社会支持水平上的差异可以发现,情绪监控、情绪利用、社会能力以及他人情绪评估四个维度在社会支持水平上均有显著的差异,即社会支持得分高的学生其情绪监控、情绪利用、社会能力以及他人情绪评估的水平要明显高于社会支持得分低的学生。

2.不同社会支持水平下的主观幸福感差异

表1:各变量间相关性

对高三学生的社会支持得分进行排序按照前27%与后27%分组后,进行主观幸福感及其各维度的t检验。由检验的结果可知,不同社会支持水平下的主观幸福感存在显著的差异,社会支持得分水平高的学生其主观幸福感要明显高于社会支持得分低的学生。在主观幸福感的各维度上,学习兴趣、师生关系、学校幸福感、学习动机、学业自我概念与同伴关系在不同的社会支持水平上均有显著的差异。但是在课堂注意力这一维度上并没有显著的社会支持差异,虽然如此,社会支持高分组的课堂注意力得分均值还是要略高于社会支持低分组的学生。

3.不同情绪智力水平下的主观幸福感差异

将情绪智力得分升序排序后,取前27%人作为情绪智力低组,后27%人作为情绪智力高组。进而利用独立样本t检验分析不同的情绪智力水平下主观幸福感及其各维度是否具有显著的差异。分析结果显示,主观幸福感在不同的情绪智力水平上具有显著的差异性,情绪智力得分高的学生其主观幸福感明显比情绪智力得分低的学生高。从主观幸福感的各个维度上看,学习兴趣、师生关系、学校幸福感、课堂注意力、学习动机、学业自我概念与同伴关系共7个维度在不同的情绪智力水平上皆具有明显的差异,其中课堂注意力在情绪智力上的差异性在0.05的水平上显著,而其余6个维度均是在0.01的水平上显著。

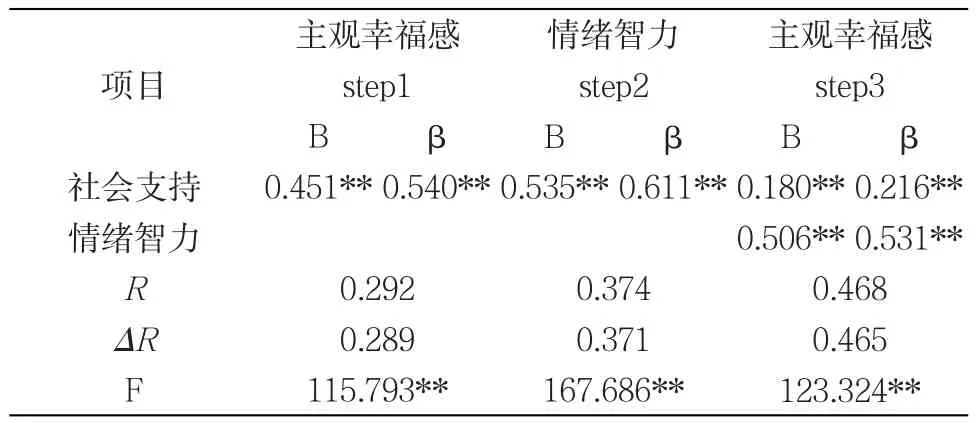

(三)情绪智力对社会支持与主观幸福感关系的中介效应分析

如果自变量是通过某一个或某些变量来影响因变量,那么在中间起到因果链接作用的变量便是中介变量,而自变量通过中变量进而对因变量所产生的影响便是中介效应。在本研究中,根据理论基础与文献综述,所拟定的自变量是社会支持,中介变量是情绪智力,因变量则是主观幸福感。为考察情绪智力在社会支持与主观幸福感的关系中是否具有中介效应以及具有何种中介效应,研究利用逐步检验回归系数法进行中介效应检验。逐步检验回归系数法是Baron与 Kenny在1986年所提出来的,其基本思想如图1所示,首先检验自变量对因变量的总效应,即公式(1)中的c;其次检验自变量对中介变量的效应,即公式(2)中的a;再次检验控制自变量后,中介变量对因变量的效应,即公式(3)中的b;最后检验控制中变量后,自变量对因变量的效应,即公式(3)中的c'。以上四个步骤共需要做图1中所显示的三个回归方程,其中如果总效应c、效应a与效应b显著,则说明中介作用存在。在此前提下,如果效应c'不显著,则说明中介作用类型为完全中介,如果效应c'显著,则说明中介作用类型为部分中介。

图1 中介效应分析原理

在进行检验前,社会支持、情绪智力与主观幸福感的得分均被中心化处理以防止与方法讨论没有关系的截距项在进行回归检验时出现。对数据进行中心化处理后,利用依照逐步检验回归系数法的步骤,首先检验方程(1):Y=cX+e1,即检验社会支持对主观幸福感的总效应;其次检验方程(2):M=aX+e2,即社会支持对情绪智力的效应;最后检验方程(3):Y=c'X+bM+e3,即控制社会支持后情绪智力对主观幸福感的效应与控制情绪智力后社会支持对主观幸福感的效应。检验结果如表2所示,其中社会支持对主观幸福感的总效应显著,标准化回归系数为0.54;社会支持对情绪智力的效应显著,标准化回归系数为0.611;控制社会支持后情绪智力对主观幸福感的效应显著,标准化回归系数为0.531。故情绪智力的中介作用存在且显著。进一步检验控制情绪智力后社会支持对主观幸福感的效应,发现其效应显著,标准化回归系数为0.216。因此,情绪智力在社会支持与主观幸福感之间的中介作用为部分中介,中介效应在总效应中所占的比例为:ab/c=0.611×0.531/0.54=0.601。故有理由认为情绪智力在社会支持与主观幸福感之间起部分中介作用。

表2:情绪智力对社会支持与主观幸福感关系的中介效应分析

四、讨论

(一)社会支持与情绪智力的关系

在相关性分析中,社会支持与情绪智力二者具有显著的正相关,这与以往的研究结果一致。随后利用升序排序后取社会支持得分的前27%与后27%作为社会支持高组与社会支持低组,通过独立样本t检验发现情绪智力在社会支持上存在显著的差异,即社会支持高分组的学生其情绪智力要明显高于社会支持低分组的学生,这点在林淑慧等人(2009)对台湾五专学生的社会支持、情绪智力与自我认证的相关研究中也曾证明[13]。为了进一步探讨社会支持与情绪智力之间的因果关系,以社会支持为自变量、情绪智力为因变量做线性回归分析,回归结果表明社会支持对情绪智力具有显著的积极预测作用,这与郑显亮等人(2008)的研究结论一致[14]。这可以解释为当个体获得的社会支持越多时,其正向情绪也就越高,这给了学生个体利用积极情绪作用的机会,即个体的情绪利用会有所发展。另外,社会支持中的利用度体现的是个体在获得社会资源中的角色主动性,当个体想要获得自己所需要的资源时,那么其就有可能要注意自己在社会支持寻求过程中的情绪表达与控制以及所寻求的支持者的情绪状态,这点尤其体现在个体所寻求的支持为情感性支持上。

(二)社会支持与主观幸福感的关系

社会支持与主观幸福感的相关性分析结果显示二者存在正向的相关关系,之后的差异性分析也显示社会支持水平高组的学生其主观幸福感要比社会支持低组学生的主观幸福感更强。进一步以社会支持为预测变量,以主观幸福感作为被预测变量进行线性回归分析发现社会支持对主观幸福感的预测作用显著,且方向上为正向预测。也就是说如果个体的社会支持水平越高,那么其主观幸福感的水平也会越高。张娜(2016)在对有留守经历的高职生进行社会支持、心理资本与主观幸福感三者之间关系的研究时也发现社会支持能够积极预测高职生的主观幸福感水平,在其研究中社会支持可以正向预测主观幸福感的9.1%变异[15]。由此可以推测,当个体获得较多的社会支持时,如获得老师的表扬、同伴的鼓励这些支持时,其就会产生积极的情感体验,并且会对表扬者与鼓励者产生感激之情,此时个体可能在此教师的教学中投入更多的注意力与学习兴趣,也会更为主动地与老师和同学进行交流与沟通从而使得师生关系与同伴关系获得发展,而其满意度也因此提高。

(三)情绪智力与主观幸福感的关系

相关性分析表明情绪智力与主观幸福感之间存在显著的正相关,在随后的差异性检验中发现了情绪智力低组学生与情绪智力高组学生的主观幸福感存在显著的差异,情绪智力低组者其主观幸福感水平要明显低于情绪智力高的学生,这说明情绪智力与主观幸福感之间具有一定的联系,但还未清楚这种联系是伴随关系还是因果关系,故以线性回归检验二者之间是否存在因果关系,检验结果表明情绪智力是主观幸福感的预测变量之一,具体来说即如果个体的情绪智力水平越高,那么其主观幸福感也会强。这与以往的研究结果一致[16]。由此说明,情绪智力高的高三学生,其相对于情绪智力低的高三学生可能会更擅长控制自身的情绪,在遭遇挫折或逆境的时候即使会产生消极的情绪也会明确消极情绪的不利作用而进行情绪的调节,在拥有积极情绪的时候会更懂得如何保持好的心情与运用好心情更为有效的进行某些活动,如此情绪智力高的学生与情绪智力低的学生在面临同样的情境下往往会有更高的满意度。另外,情绪智力高的学生可能会善于察觉他人的情绪表现,拥有更强的社会能力,在情绪的表达上更为恰当,因此和老师与同伴的关系也会更为和谐。

(四)情绪智力的中介作用

通过依次回归系数法的检验,可以明确情绪智力在社会支持与主观幸福感之间具有中介作用。这表明社会支持是通过影响情绪智力进而影响主观幸福感的。但分析的结果显示,在控制中介变量情绪智力后,社会支持对主观幸福感的影响依然显著,这说明情绪智力所起到的中介作用是部分中介作用,言外之意即社会支持还可能通过其他因素来影响主观幸福感。如杨晓峰等人在2008年对大学生的社会支持、核心自我评价与主观幸福感三者之间的关系进行研究时发现核心自我评价在社会支持与主观幸福感之间具有部分中介作用[17],而刘莉等人的研究则发现了大学生的公正世界信念在社会支持与主观幸福感的关系上起部分中介作用[18]。

五、结论

第一,情绪智力与主观幸福感在社会支持高低组上存在显著差异,主观幸福感在情绪智力高低组上存在显著差异。

第二,情绪智力在社会支持与主观幸福感间起部分中介作用。