基于Landsat影像的宁夏盐池县植被景观格局变化特征

2018-07-23张晓东刘湘南赵志鹏马彦云

张晓东,刘湘南,赵志鹏,马彦云,张 勇,王 红

(1 中国地质大学(北京) 信息工程学院,北京 100083;2 宁夏回族自治区地质调查院,宁夏 银川 750021)

植被作为地表生态系统的重要组成部分,对维护区域生态平衡具有十分重要的意义[1]。植被景观格局能够充分反映植被空间分布及其在环境异质性和干扰状况综合控制下的动态变化特征[2-3]。因此,许多学者应用景观生态学的方法探讨植被与景观格局的变化过程,以揭示自然与人为因子对生态环境变化造成的影响及其作用规律[4-7]。

宁夏盐池县位于干旱半干旱区过渡地带,是我国典型的农牧交错生态脆弱区,对气候变化和人类活动非常敏感,承载力相对较小,退化趋势显著,荒漠化程度严重,景观异质性鲜明,主要景观要素类型在结构上表现出明显的复合性[8-9]。植被覆盖度作为重要的生态参数,其变化过程、特点以及驱动力已成为该地区热点研究课题之一。近年来多位学者[10-13]研究了盐池县植被覆盖度、荒漠化以及土地利用的时空变化以及驱动力因子,而对该地区植被景观格局变化以及景观格局与气候因子之间的相关性研究相对较少。本研究基于4期Landsat遥感影像数据,利用遥感和GIS技术,分析了1989-2014年该地区植被覆盖度和景观格局的变化,拟揭示植被景观格局演化特征,为该地区生态环境恢复提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

盐池县位于宁夏回族自治区东部,毛乌素沙漠南缘,与内蒙古自治区、陕西省、甘肃省接壤,总面积约6 757.6 km2。地形总体呈南部高、北部低,中部高、东西两侧低的特点,北部为鄂尔多斯缓坡丘陵,地势平缓起伏,南部为黄土丘陵区,沟壑纵横, 生态环境十分脆弱,水土流失严重。气候属典型中温带大陆性季风气候,常年干旱少雨,风大沙多,年平均气温8.4 ℃,年均无霜期160 d;多年平均降水量250~350 mm,呈从南向北、从东南向西北递减的趋势,年平均蒸发量2 403.7 mm。土壤主要有灰钙土、黑垆土和风沙土。植被在区系上属亚欧草原区亚洲中部亚区,植被以干草原、荒漠草原、沙生和隐域性植被为主,其中荒漠草原和沙生植被约占草原面积的73.5%。

1.2 数据源与处理

研究选用的遥感数据主要来源于美国地质调查局网站提供的Landsat系列影像。根据研究目的和影像质量,选取1989-08-24、1999-08-12、2006-09-08的Landsat 5 TM影像和2014-07-28的Landsat 8 OLI影像。非遥感信息源主要包括1∶50 000地形图、行政区划图及水系图等。采用软件ENVI 5.0对4期遥感影像依次进行辐射定标、大气校正、几何校正和影像裁剪,其中几何校正均方根误差(RMS)控制在0.5像元内,研究所用数据均采用中央经线为105°E的高斯克吕格投影。气象数据包括1989-2014年盐池县(盐池、麻黄山)及周边(灵武、韦州、同心、定边、鄂托克前旗)共7个站点的数据。在ArcGIS中采用Kriging方法对其进行插值,最终生成与植被覆盖度数据相同投影和分辨率的栅格气象数据。

1.3 研究方法

1.3.1 像元二分模型 像元二分模型[14]是以线性混合像元分解模型为基础的一种计算植被覆盖度的常用方法。 Gutman等[15]和Gillies等[16]发现了植被覆盖度与归一化植被指数(NDVI)之间的半经验关系,并构建了从NDVI中提取植被覆盖度的混合像元模型,该模型的表达式为:

fc=(NDVI-NDVIsoil)/(NDVIveg-NDVIsoil)。

(1)

式中:fc为植被覆盖度,NDVI为归一化植被指数,NDVIveg为纯植被NDVI值,NDVIsoil为纯裸土NDVI值。

NDVIveg与NDVIsoil的值应根据不同研究区的具体情况来确定[17]。本研究分别对4期NDVI影像数据进行直方图统计,确定NDVIveg和NDVIsoil的值分别在累积概率95%和5%处。参照国家林业局颁布的《第四次全国荒漠化和沙化监测技术规定》,并结合盐池县植被覆盖的实际情况,将研究区植被覆盖度分为5级:Ⅰ级.0≤fc<0.1,为无植被覆盖区(裸地);Ⅱ级.0.1≤fc<0.2,为极低植被覆盖度;Ⅲ级.0.2≤fc<0.3,为低植被覆盖度;Ⅳ级.0.3≤fc<0.4,为中植被覆盖度;Ⅴ级.fc≥0.4,为高植被覆盖度。

1.3.2 景观格局指数选取与计算 研究景观空间格局是揭示区域生态状况及空间变异特征的有效手段,是反映景观结构组成及其空间配置重要特征的定量指标[18]。基于研究区植被景观的特点,本研究选取的景观格局指数包括景观水平及类型水平2个层次,其中景观水平上选取的指标包括斑块数量(NP)、景观形状指数(LSI)、平均斑块面积(AREA_MN)、斑块密度(PD)、蔓延度(CONTAG)、均匀度指数(SHEI)、多样性指数(SHDI)和聚集度(AI)8个指标,景观类型水平上选取的指标包括某一类型斑块占景观面积百分比(PLAND)、斑块数量(NP)、斑块密度(PD)、景观形状指数(LSI)、最大斑块指数(LPI)和平均斑块面积(AREA_MN)6个指标。上述指标的意义及具体测算方法,参阅Fragstats 4.0用户指南及文献[19]。

1.3.3 植被重心迁移模型 植被重心迁移模型可以很好地从空间上描述不同植被覆盖类型在时空上的变化过程。通过计算不同时期各类型植被覆盖度植被的分布重心,可以发现区域植被的空间变化趋势[20]。第t年植被斑块重心坐标及迁移距离计算方法分别为:

(2)

(3)

(4)

式中:Xt、Yt分别为t年某种植被斑块重心的经纬度坐标,Cti为第t年该类型植被第i个斑块的面积,Xi、Yi分别为第t年该类植被第i个斑块的几何中心坐标,n为第t年该类植被的斑块数,D表示迁移距离。

2 结果与分析

2.1 盐池县植被覆盖度时空格局变化

利用像元二分模型计算盐池县4个时期的植被覆盖度并对其进行分级,得到盐池县不同时期的植被覆盖度空间分布图(图1)。图1表明,研究区植被覆盖度整体表现出东部相对较高、西部较低的特点,覆盖等级较高的植被主要分布在研究区东南的麻黄山地区以及东北部的盐池县城周边。 1989-2014年植被覆盖度整体呈现增加趋势,东南部和西北部植被增加,中西部地区植被退化。1989-1999年植被覆盖度增加,植被恢复,主要集中在研究区中西部,南部的麻黄山地区则出现了一定程度的下降;1999-2006年植被覆盖度下降,植被出现退化,退化区域主要分布在盐池县的西部以及南部;2006-2014年植被覆盖度增加,植被恢复,恢复区域主要分布在研究区东北、西南以及东南部地区。

2.1.1 植被覆盖度年度变化 对盐池县1989-2014年5个级别植被覆盖度的像元数和植被平均覆盖度分别进行统计,得到1989,1999,2006和2014年的平均覆盖度分别为0.21,0.23,0.19,0.24,根据以上数据制作研究区不同时期植被覆盖度直方图(图2)。由图2可知,研究区植被覆盖度总体偏低,主要集中在0~0.3,且4个时期植被覆盖度为0.1~0.2的像元数所占比例均为最大。1989-1999年,植被覆盖度在0~0.2的像元数减少,而植被覆盖度为0.2~0.4的像元数增加;1999-2006年,植被覆盖度在0~0.2的像元数量大幅增加,而植被覆盖度为0.2以上的像元数减少;2006-2014年,植被覆盖度在0~0.2的像元数大幅减少,而植被覆盖度为0.2以上的像元数增加明显。1989-2014年,植被平均覆盖度呈先增加后减小再增加的特征,植被表现为恢复-退化-恢复的变化过程。

2.1.2 植被面积 对盐池县不同覆盖度的植被面积进行统计,结果(表1)显示,1989-1999年Ⅰ级裸地、Ⅱ级植被面积减少,比例分别下降6.19%和2.76%;Ⅲ级和Ⅳ级植被面积增加,比例分别上升6.20%和3.37%。1999-2006年Ⅰ级、Ⅱ级植被面积大幅增加,比例分别上升15.44%和16.32%;Ⅲ级和Ⅳ级植被面积减少,比例分别下降14.16%和11.62%。2006-2014年Ⅰ级裸地植被面积减少最多,比例下降了16.57%,Ⅲ级、Ⅳ级和V级植被面积增加,其中Ⅲ级植被面积增加最多,比例上升了11.35%。

图2 1989-2014年宁夏盐池县植被覆盖度直方图Fig.2 Vegetation coverage in Yanchi,Ningxia from 1989 to 2014

表1 1989-2014年宁夏盐池县植被覆盖面积及其变化率Table 1 Vegetation coverage area and change rate in Yanchi,Ningxia from 1989 to 2014

2.1.3 植被转化过程 由表2可知,1989-1999年植被恢复主要是由于53.48%的Ⅰ级裸地转化为Ⅱ和Ⅲ级植被,31.71%的Ⅱ级植被转化为Ⅲ级植被,18.02%的Ⅲ级植被转化为Ⅳ级植被。1999-2006年植被转化过程中,33.65%的Ⅱ级植被转化为Ⅰ级植被,77.25%的Ⅲ级植被转化为Ⅰ级和Ⅱ级植被,46.77%的Ⅳ级植被转化为Ⅱ级植被,59.50%的Ⅴ级植被转化为Ⅱ级和Ⅲ级植被,植被出现了退化。2006-2014年约有72.92%的Ⅰ级裸地转化为Ⅱ级和Ⅲ级植被,29.56%的Ⅱ级植被转为Ⅲ级植被,20.08%的Ⅲ级植被转化为Ⅳ级植被,29.8%的Ⅳ级植被转化为Ⅴ级植被,植被再次恢复。

表2 宁夏盐池县不同时期植被覆盖度转移矩阵Table 2 Transition matrix of vegetation coverage in Yanchi,Ningxia at different periods %

2.2 盐池县植被景观格局的变化

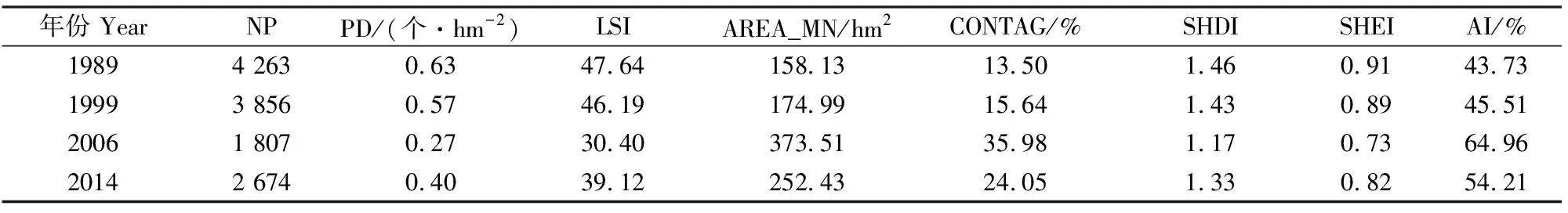

2.2.1 景观水平的植被景观格局特征 在景观水平上选取8个主要景观指数对盐池县植被景观格局特征及变化进行分析,结果见表3。由表3可知,1989-2006年斑块数量(NP)、斑块密度(PD)和景观形状指数(LSI)均呈下降趋势,而平均斑块面积(AREA_MN)趋于增加,表明较小斑块在空间上开始出现连片化,破碎化程度有所减轻,斑块复杂程度降低,而形状则逐渐规则化,更加不易受到周边景观要素的影响;蔓延度(CONTAG)和聚集度(AI)的增加,说明破碎的小斑块开始逐渐形成较大斑块,景观斑块的延展性及连通性有所升高,异质性增强,多样性减小,各组成要素所占比例趋于不均匀化。2006-2014年,斑块数量、斑块密度和景观形状指数有所增加,平均斑块面积减小,可知破碎化程度和斑块复杂程度增加,形状不规则化增强,易受周围景观影响;蔓延度和聚集度指数减小,表明景观破碎化程度增强,致使多样性指数(SHDI)和均匀度指数(SHEI)上升。总体来看, 1989-2014年植被斑块数量、斑块密度、景观形状指数、多样性指数、均匀度指数均有所下降,而平均斑块面积、蔓延度以及聚集度趋于增加,表明研究区 1989-2014年植被斑块破碎化程度明显降低,形状趋于规则化,逐渐形成较大斑块,斑块的延展性和连通性有所升高,蔓延度增大,多样性减小,各组成要素所占比例趋于不均匀化。

表3 1989-2014 年景观水平上宁夏盐池县植被景观格局指数的变化Table 3 Variation of vegetation landscape indices in Yanchi,Ningxia at landscape level from 1989 to 2014

注:NP.斑块数量;PD.斑块密度;LSI.景观形状指数;AREA_MN.平均斑块面积;CONTAG.蔓延度;SHDI.多样性指数;SHEI.均匀度指数;AI.聚集度。下表同。

Note: NP.Number of patches;PD.Patch density;LSI.Landscape shape index;AREA_MN.Mean patch area;CONTAG.Contagion index;SHDI.Shannon’s diversity index;SHEI.Shannon’s evenness index;AI.Aggregation index.The same below.

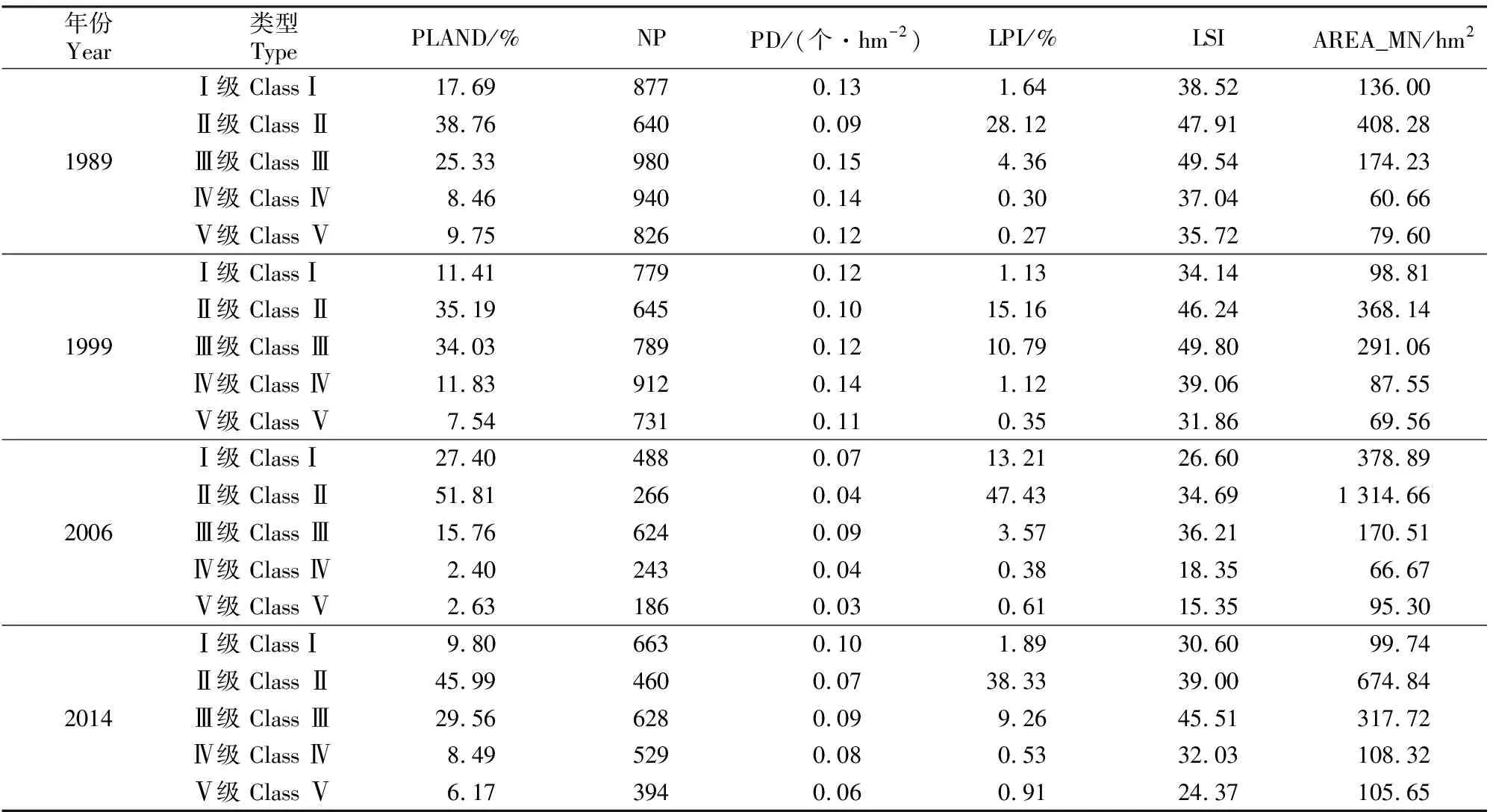

2.2.2 类型水平的植被景观格局特征 采用类型水平上的 6个景观指数对盐池县4个时期植被景观格局进行分析,结果见表4。

表4 1989-2014年类型水平上宁夏盐池县植被景观格局指数的变化Table 4 Variation of vegetation landscape indices in Yanchi,Ningxia at class level from 1989 to 2014

注:PLAND.斑块占景观面积百分比;LPI.最大斑块指数。

Note: PLAND.Percentage of landscape; LPI.Largest patch index.

表4表明,1989-2014年Ⅰ级裸地、Ⅱ级植被斑块占景观面积百分比(PLAND)呈减少-增加-减少的特征,Ⅲ、Ⅳ级植被的趋势为增加-减少-增加,而Ⅴ级植被则呈先减少后增加的变化特征;各类植被景观的斑块数量(NP)和斑块密度(PD)整体呈下降趋势,表明各类景观的破碎化程度整体减轻;最大斑块指数(LPI)的变化主要集中在Ⅱ级和Ⅲ级植被,其中4个年份中Ⅱ级植被该指数数值均为最大,表明Ⅱ、Ⅲ级植被在研究区占有较大优势度。1989-1999年,各类型植被景观形状指数(LSI)基本保持稳定,1999-2006年该指数下降,表明斑块形状逐渐趋于规则化,而且变得越来越平滑;2006-2014年该指数明显增加,说明斑块形状趋于不规则化,形状越来越复杂,更加容易受到周边景观要素的影响。平均斑块面积(AREA_MN)统计结果表明,Ⅰ级裸地、Ⅱ级植被斑块的破碎化程度呈加强-减轻-加强的特征,Ⅲ级植被斑块破碎化程度具有减轻-加强-减轻的特点,而Ⅳ、Ⅴ级植被斑块破碎化程度变化较小。

2.3 盐池县不同覆盖度植被重心的迁移距离

利用重心迁移模型,计算4个时期不同覆盖度植被类型的重心坐标,并根据所得的坐标绘制盐池县1989-2014年各重心点的空间变化结果(图3)。由图3可知,重心的空间分布自西向东依次为无植被覆盖、极低覆盖度植被、低覆盖度植被、中覆盖度植被及高覆盖度植被,表明盐池县西部以无植被覆盖为主,而中东部则集中不同覆盖度的植被,且在不同年份发生着变化。具体来看,1989-1999年无覆盖和极低覆盖度植被重心向东南方向迁移,迁移距离分别为4.95和7.82 km;低、中、高覆盖度植被重心向西北方向迁移,迁移距离分别为4.76,10.44和7.36 km。1999-2006年无植被覆盖重心向西南方向迁移,迁移距离最大,为22.34 km,表明植被退化在该方向上出现了扩张,而极低、低、中以及高覆盖度植被重心均向东北方向迁移,迁移距离分别为7.18,15.34,18.66和7 km。2006-2014年无植被覆盖重心向东北方向迁移约19.6 km;极低覆盖度植被重心向西迁移约6.91 km;低、中覆盖度植被则向西南方向迁移,迁移距离分别为13.96和13.21 km;高覆盖度植被重心向西南迁移约7.16 km。 1989-2014年无植被覆盖重心向西北方向迁移约8.57 km,极低覆盖度植被重心向西迁移约1.18 km,低、中覆盖度植被则分别向东南方向迁移4.37和7.36 km,高覆盖度植被重心向东北方向迁移约6.35 km。总体来看,植被斑块重心变迁主要在西北-东南方向上,植被斑块在西北方向出现退化,而在东南、东北方向出现扩张。

图3 1989-2014年宁夏盐池县不同植被覆盖度植被斑块重心的变化Fig.3 Changes of patches centroids of different vegetation coverage types in Yanchi,Ningxia from 1989 to 2014

2.4 盐池县植被景观格局变化的原因

盐池县自1978年先后开展了“三北防护林”工程、飞播植草固沙以及盐环定扬黄工程,在一定程度上减少了荒漠化面积。退耕还林还草、草地禁牧以及禁止乱砍乱伐等措施的实施,有效地遏制了土地荒漠化,促进了草原植被的恢复,提高了植被覆盖度[21-23]。在研究区植被恢复进程中,气候因素尤其降水是植被覆盖度波动的重要影响因子。由降水量的插值结果(图4)可知,4个年份的降水量空间分布基本一致,最低值分布在西北方向,最高值分布在东南部,且由西北向东南递增。在ArcGIS中分别对1989,1999,2006,2014年的植被覆盖度和降水量进行相关性分析,结果表明两者主体呈显著正相关性,相关性系数分别为0.68,0.73,0.57和0.69,均通过了显著性检验(P<0.01或P<0.05)。可见,盐池县植被覆盖度与降水量相关性十分密切。

图4 1989-2014年宁夏盐池县年均降水量空间分布图Fig.4 Spatial distribution of average precipitation in Yanchi,Ningxia from 1989 to 2014

1989-1999年,年均降水量增加,植被整体恢复,且主要分布在研究区中西部,植被景观要素稳定性增强,异质性减弱,无覆盖和极低覆盖度植被重心向东南方向迁移,中、高覆盖度植被重心向西北方向迁移。2006年年均降水量明显偏低,年均气温较高,植被整体退化,裸地和极低覆盖度植被斑块连片,形成较大优势,西部以及南部植被出现较大退化,使无覆盖植被重心向西南方向迁移。2006-2014年,年均降水量增加,植被再次恢复且集中在东北、西南以及东南部地区,裸地、极低覆盖度斑块被低盖度植被斑块分割后面积均减小,斑块数量增加,破碎化程度增强,植被景观异质性增强,中、高覆盖度植被重心因此向西南方向迁移。

此外,矿产资源开发也是造成植被景观变化的重要原因之一,如位于惠安堡镇和冯记沟乡的马家滩矿区、积家井矿区、萌城矿区以及四股泉矿区,由于大量煤层的开采,地面已形成大型采空区塌陷,地表植被覆盖度较低。综上所述,盐池县植被景观格局变化的主要原因包括植被恢复治理措施、降水等因素。

3 讨 论

植被景观的空间分布及其演变是地形、气候等自然因素和人为因素共同决定的[24]。盐池县地处干旱半干旱区过渡带,尤其是位于农牧交错带,降水量很大程度上决定了植被景观的空间格局[25-26]。本研究结果表明, 1989-2014年植被的变化特征为恢复-退化-恢复的过程,这与前人的研究结论[10-13]基本一致。从景观水平上看,在此期间研究区斑块数量总体减少,斑块平均面积、蔓延度和聚集度增加,多样性指数、均匀度指数以及斑块形状指数趋于减小,景观的破碎化程度减轻,景观异质性减弱。近年来,盐池县先后实施的退耕还林还草、草地禁牧以及禁止乱砍乱伐等措施,对植被景观的恢复起到了很大的促进作用,但由于特殊的地理位置,植被覆盖度与降水量呈显著正相关性,受降水变化影响很大,干旱年份会出现明显的植被退化,植被恢复过程出现反复。由此可见,盐池县植被景观的恢复是一个长期、反复的过程。因此,全县应继续坚持退耕还林还草等生态保护措施,防治水土流失,加强矿山恢复治理工作,以促使自然植被生态系统功能得到进一步提升。

本研究利用简单有效的像元二分模型计算了盐池县的植被覆盖度,并在此基础上获得了研究区植被景观格局变化动态,但本研究只对1989-2014年4个时间点上的植被景观进行了分析,无法掌握研究时段内植被覆盖度和植被景观的详细变化过程。未来如有条件,在合理时段增加影像数量,对研究区开展时段更长、时间间隔更小的植被景观格局动态变化研究,以便更加准确、真实地分析盐池县的生态环境变化情况。

4 结 论

1989-2014年,盐池县植被具有恢复-退化-恢复的变化过程特征,总体处于恢复与重建的进程中,各类植被生态景观斑块的数量、面积及空间位置都发生了不同程度的变化,生态景观异质性有所改善,植被斑块重心变迁主要在西北-东南方向上,西北方向出现退化,而东南、东北方向出现扩张,生态系统依然脆弱。植被景观格局的变化是植被恢复治理措施与降水因素共同作用的结果,其中降水是研究区植被覆盖度变化、景观格局改变以及斑块重心迁移的重要影响因素。