《管子》五声五音考

2018-07-21陈克秀

文◎陈克秀

《管子》是先秦诸子时代的一部百科全书式的著作。中国乃至世界乐律学史最早的“算律”,就在《管子》。并且,对于“五声”“五音”,与“五行”“五方”“五季”“五畜”“五土”“五钟”等的相配,《管子》亦开后世相关记述之端。

然而,《管子》则又是一部在成书年代、作者等方面备受争议的著作,《四库全书总目》云:

……管子二十四卷,旧本题管仲撰。刘恕《通鉴外纪》引《傅子》曰:“管仲之书,过半便是后之好事所加,乃说管仲死后事,《轻重篇》尤复鄙俗。”叶适《水心集》亦曰:“《管子》非一人之笔,亦非一时之书,以其言毛嫱、西施、吴王好剑推之,当是春秋末年。今考其文,大抵后人附合多于仲之本书;其他姑无论,即仲卒于桓公之前,而篇中处处称桓公,其不出仲手已无疑义矣……”①《管子·提要》,载《四库全书》729册,台湾商务印书馆文渊阁本,第1页。

至近现代,也有一些学者,对《管子》持有上述的观点和认识。郭沫若在《管子集校》中云:“《管子》书乃战国、秦、汉时代文字之总汇……”②郭沫若《郭沫若全集·历史编第五卷·管子集校》,人民文学出版社1984年版,第18页。因此,在黄翔鹏先生的《乐问》一书中,先生以严谨的治学理念,设“疑点”并提出了“关于《管子》成书年代与文献辨伪问题的研究,应该是处理文献的前提”③黄翔鹏《乐问》,中央音乐学院出版社2000年版,第22页。。

本文即是遵黄翔鹏先生《乐问》所言,对《管子》五声、五音等文献做出的梳理与认识,以期对《管子》的“文献辨伪问题”有所裨益。

一、《幼官》之听五声

《管子》一书之“五声”首见于《幼官》篇,可以说是《管子》“五声”“五音”之中枢:

若因夜虚守静,人物则皇。五和时节,君服黄色,味甘味,听宫声,治和气,用五数,饮于黄后之井……八举时节,君服青色,味酸味,听角声,治燥气,用八数,饮于青后之井……七举时节,君服赤色,味苦味,听羽声,治阳气,用七数,饮于赤后之井……九和时节,君服白色,味辛味,听商声,治湿气,用九数,饮于白后之井……六行时节,君服黑色,味咸味,听徵声,治阴气,用六数,饮于黑后之井……④黎凤翔《管子校注·幼官第八》,《新编诸子集成》本,中华书局2004年版,第135—157页。

“幼官”,幼,今读 yào;为“冥”。《诗·小雅·斯干》:“哕哕其冥”,毛传:“冥,幼也。”⑤《毛诗·小雅·斯干》,载《汉魏古注十三经》,中华书局1998年版,第82页。幼,通“黝”,黑色。古代祭祀有 “黝牲”,即黑色牺牲。《周礼·地官》:“凡阳祀,用骍牲毛之;阴祀,用黝牲毛之。” 郑玄注引郑司农曰:“黝读为幽。幽,黑也。”⑥郑玄注《周礼·地官》,载《汉魏古注十三经》,中华书局1998年版,第85页。官,即“房舍”。《汉书·韩延寿传》:“修治学官,春秋乡(社)〔射〕。”颜师古注:“学官谓庠序之舍也。”⑦《汉书·韩延寿传》,中华书局1962年版,第3211页。《礼记·玉藻》:“凡君召以三节,二节以走,一节以趋,在官不俟屦,在外不俟车。”郑玄注:“官,谓朝廷治事处也。”⑧《礼记·玉藻》,《十三经注疏》本,上海古籍出版社2008年版,第1226页。清代俞樾《诸子平议·贾子二》云:“官乃馆之古文,闲官即闲馆,谓馆舍之空虚者。”⑨(清)俞樾《诸子平议·贾子二》,载《续修四库全书》1162册,上海古籍出版社2002年版,第198页。官,亦即“宫”;古代对房舍亦通称为“宫”。《易·困》:“入于其宫,不见其妻,不祥也。”⑩(魏)王弼、(晋)韩康伯注《周易·困》,载《汉魏古注十三经》,中华书局1998年版,第34页。“幼官”即“玄宫”“北宫”。黎凤翔撰《管子校注》云:“颛顼所处之玄宫,即在幼官北宫,圣人乘幼,故曰‘幼官’,别于周之‘明堂’。此殷制也……”⑪同注④,第21页。高诱注《吕氏春秋》“天子居青阳左个”云:“青阳者,明堂也,中方外圜,通达四出,各有左右房,谓之‘个’,东出谓之青阳,南出谓之明堂,西出谓之总章,北出谓之玄堂。”⑫许维遹《吕氏春秋集释》,《新编诸子集成》本,中华书局2009年版,第 6页。玄堂,即玄宫。北方属水,其帝颛顼,其神玄冥。春秋时期齐国为“颛顼之墟”“幼官为玄宫,祀五帝、五室……以颛顼为主。”⑬同注④,第 21页。

上面引文,就是在“夜虚守静”之时,居“幼官”听声候气,以知吉凶。所谓的“五和时节”“八举时节”“七举时节”“九和时节”“六行时节”云云,即包涵了“五季”:季夏(或仲夏、长夏)、春、夏、秋、冬。“五色”:黄、青、赤、白、黑。“五味”:甘、酸、苦、辛、咸。“五声”:宫、角、羽、商、徵。“五气”:和、燥、阳、湿、阴。“五行”:土、木、火、金、水。“五方”:中、东、南、西、北。“五帝”:中央黄帝,东方青帝(太昊),南方赤帝(炎帝),西方白帝(少昊),北方黑帝(颛顼)。其中,“五行”是以“用五数”“用八数”“用七数”“用九数”“用六数”,即五行用数表述。《尚书·洪范》云:“五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。”序数“一、二、三、四、五”,孔安国疏云“皆其生数”。⑭(汉)孔安国传,(唐)孔颖达疏《尚书正义·洪范》,《十三经注疏》本,上海古籍出版社2007年版,第452页。土王四季,故其生数、用数为五:为中,为季夏,即“五和时节”。以土生数五加木生数三,即为木用八数:东方、春季,即“八举时节”。以土生数五加火生数二,即为火用七数:南方、夏季,即“七举时节”。以土生数五加金生数四,即为金用九数:西方、秋季,即“九和时节”。以土生数五加水生数一,即为水用六数:北方、冬季,即“六行时节”。而“黄后”“青后”“赤后”“白后”“黑后”,后,即帝,君。《尔雅·释诂》:“帝、后,君也。”⑮《尔雅·释诂》,《十三经注疏》本,上海古籍出版社2010年版,第13页。

木、东、春,听角声,为“八举时节”;火、南、夏,听羽声,为“七举时节”。八、七为木、火用数;举,为“抚养”“生育”,汉代刘向 《列女传·赵飞燕姊娣》云:“ 飞燕初生,父母不举,三日不死,乃收养之。”⑯(汉)刘向 《列女传·赵飞燕姊娣》,载《四库全书》448册,台湾商务印书馆文渊阁本,第79页。明代唐顺之《荆川稗编》卷10云:“松(阳)之俗,嫁女破产,虽富族,亦多不举女。”⑰(明)唐顺之《荊川集》,载《四库全书》1276册,台湾商务印书馆文渊阁本,第416页。唐人房玄龄注《管子》云:“木成数八,木气举……”“火成数七,火气举……”⑱同注④,第153、157页。不确,应当是春、夏二季为“生育、成长”之季,故言春、夏为“举”。同在《管子》一书《形势解》亦云:“春者阳气始上,故万物生。夏者阳气毕上,故万物长。”⑲黎凤翔《管子校注·形势解第六十四》,《新编诸子集成》本,中华书局2009年版,第1168页。土、中、季夏,听宫声,为“五和时节”;金、西、秋,听商声,为“九和时节”。五、九为土、金生数、用数;和,“本训相应也”⑳(明)王夫之《船山全书》第九册《说文广义》,岳麓书社1989年版,第294页。。春、夏为阳,季夏、秋为阴,阴相应于阳,故言“和”,即“凡相应者通谓之和”㉑同注⑳。。水、北、冬,听徵音“六行时节”;六为水用数;行,为“运行”。《尚书·洪范》云:“日月之行,则有冬有夏。”㉒同注⑭。水流亦为“行”,《易·坎》云:“水流而不盈,行险而不失其信。”㉓(魏)王弼,(晋)韩康伯注《周易·坎》,《汉魏古注十三经》,中华书局1998年版,第21页。《淮南子》云:“日冬至则水从之。”㉔刘文典《淮南鸿烈集解·天文训》,《新编诸子集成》本,中华书局1989年版,第97页。“从之”亦为“从行”。再,《吕氏春秋》:“(孟冬之月)其祀行,祭先肾。” 高诱注:“行,门内地也,冬守在内,故祀之。‘行’或作‘井’,水给人,冬水王,故祀之也。”㉕许维遹《吕氏春秋集释》,《新编诸子集成》本,中华书局2009年版,第216页。

《幼官》五季,春、夏两季曰“举”,季夏、秋两季曰“和”,惟冬独自为“行”。

从上面引文来看,最值得关注的就是,“六行时节”——冬、北、水,“听徵声”;“七举时节”——夏、南、火,“听羽声”。这与《吕氏春秋》《礼记·月令》孟冬、仲冬、季冬“其音羽”,孟夏、仲夏“其音徴”恰恰相反。房玄龄注《管子》,对“七举时节”夏“听羽声”注为:“羽,北方声也。火王之时,不听徵而听羽者,所以抑盛阳也。”对“六行时节”冬“听徴声”注为:“不听羽而听徵者,亦所以抑盛阴也。”㉖同注④,第150、152页。房氏之注,显然是以《吕氏春秋》《礼记·月令》冬、北、水“其音羽”,夏、南、火“其音徴”强解《幼官》。郑玄注《礼记·月令》云:“此(月令)是《吕氏春秋》十二纪之首,后人删合为此记”㉗(唐)贾公彦等撰《礼记注疏》,载《唐宋注疏十三经》(二),中华书局1998年版,第173页。。杜佑《通典》又云:“《月令》本出于《管子》”㉘(唐)杜佑《通典》,中华书局1988年版,第1200页。。并且,房氏出此注,更是缺乏对《管子》一书所有“五声”“五音”记述的综考。应该说,《管子》之“幼官”,不同于《吕氏春秋》之“明堂”。联系《史记·齐太公世家》张守节正义引《六韜》所云:“徵管声应,当以玄武”㉙(汉)司马迁《史记·齐太公世家》,中华书局1959年版,第1479页。,玄武,即北方之神。《幼官》冬、北、水“听徵声”,夏、南、火“听羽声”,是不同于《吕氏春秋》《月令》冬、北、水“其音羽”,夏、南、火“其音徵”的一个历史文化记述。

这个记述,以往多被学人回避或忽略,其中,“回避”多发生于古代,“忽略”则发生于当今。然而,这也是厘清《管子》“五音”“五声”之关键。

二、《地员》“五音”“五声”

《管子》之《地员》。员,许慎《说文解字》:“物数也。”段玉裁《说文解字注》云:“(员)本为物数。引伸为人数。俗称官员。……数木曰枚,曰梃。数竹曰个。数丝曰紽、曰緫。数物曰员。”㉚(清)段玉裁《说文解字注》,上海古籍出版社1988年版,第279页。“地员”即言地的生物之数。

《地员》开篇,即从“渎田”以七尺之施,至泉“呼音”,论土壤对于各种植物生长的宜或不宜,此亦即《周礼》之“土宜之法”:

夫管仲之匡天下也,其施七尺,渎田悉徙……见是土也,命之曰五施,五七三十五尺而至于泉,呼音中角,其水仓其民强。……见是土也,命之曰四施,四七二十八尺而至于泉,呼音中商,其水白而甘其民寿。……见是土也,命之曰三施,三七二十一尺而至于泉,呼音中宫,其泉黄而糗。……见是土也,命之曰再施,二七十四尺而至于泉,呼音中羽,其泉〔赤而〕咸。……见是土也,命之曰一施,七尺而至于泉,呼音中徵,其水黑而苦。㉛黎凤翔《管子校注·地员第五十八》,中华书局2009年版,第1072页。

这个“呼”五音是与上述《幼官》的“听”五声遥相呼应。五施呼音中角,其水仓;四施呼音中商,其水白;三施呼音中宫,其泉黄;再施呼音中羽;一施呼音中徵,其水黑。其中,再,即二;再施,即二施,呼音中羽,“其泉”后疑夺“赤而”二字(见上引文,笔者补),当为“呼音中羽,其泉〔赤而〕咸”。五施呼音中角“其水仓”,“仓”通“苍”,青色,《仪礼·聘礼》云:“缫三采六等,朱、白、仓。”㉜(汉)郑玄注,(唐)贾公彦疏《仪礼注疏·聘礼》,《十三经注疏》本,上海古籍出版社2008年版,第726页。就其呼音与水色:角、仓(青),商、白,土、黄,羽、〔赤〕,徵、黑,足以证明上述所言《幼官》冬、北、水“君服黑色”“听徵声”,夏、南、火“君服赤色”“听羽声”,是不同于《吕氏春秋》《礼记·月令》冬、北、水“其音羽”,夏、南、火“其音徵”。

从上面引文来看,《地员》水味的排列较乱,一施徵再施羽之“苦”“咸”,三施宫与四施商之“甘”“糗”似乎倒置。五施水味无载,但这对于判定《管子》五行、五方、五季与五声(音)的相配,已经没有什么影响了。紧接上面所引以七尺之施至泉“呼音”,《地员第五十八》即述“听”音。云:

凡听徵,如负猪豕,觉而骇。凡听羽,如鸣马在野。凡听宫,如牛鸣窌,中。凡听商,如离群羊。凡听角,如雉登木以鸣,音疾以清。㉝同注㉛,第1080页。

房玄龄注《管子》,这一段无注。黎翔凤撰《管子校注》引张登云语云:“此言五土之民,语音合乎五音,所谓中乎五音之声响,又似乎猪马牛羊雉之鸣,各有不同也。今以五音想象合之,良然。可见古人譬物之精妙处。”㉞同注㉛,第1081页。清人李光地《古乐经传》云:“‘牛鸣窌中’言其洪大而深厚也。‘离群羊’言其激扬而凄切也。‘雉登木’,言其轻和而远畅也。‘猪豕觉而骇’,言其疾速而喧……”㉟(清)李光地《古乐经传》,载《四库全书》220册,台湾商务印书馆文渊阁本,第59页。

现当代以来,对于《地员》的这段记载,音乐学界亦有诸多认识。王光祈《中国音乐史》认为:“上文(指《地员》)所谓马鸣牛鸣等等,乃系音色所引起之印象,已属于‘声音心理学’范围……”㊱王光祈《中国音乐史》,广西师范大学出版社2005年版,第7页。这与张登云、李光地的认识异曲同工。席臻贯在《也谈“宫商角微羽”的由来》一文中云:“笔者发现,《管子》所载‘五声’各名与其对应的动物之名,在日语中竟是惊人地一致或相似。从而为考释宫商角徵羽更早的缘起,探到一条通幽曲径。”并认为“在远古时代,五声音阶产生之初,人们首先把生活最密切的畜禽之名,用来作为音阶的‘唱名’”㊲席臻贯《也谈宫商角徵羽的由来》,《中国音乐》1985年第3期,第13页。。其后,又有周武彦《“五声” 源于氏族图腾》,则在席臻贯的认识基础之上,将《地员》之猪、马、牛、羊、雉,提升为“氏族图腾”,提出了“‘五声’源于氏族图腾”的认识。㊳周武彦《“五声”源于氏族图腾》,《南京艺术学院学报(音乐与表演)》1990年第2期,第6页。

对于五声或五音的起源,暂不论。但笔者认为,上述《地员》选择猪、马、牛、羊、雉,对应徵、羽、宫、商、角,其本意仍在“五声”“五畜”“五行”相配应,而不在五声或五音之起源。

中国古代文献有“五畜”,即牛、羊、猪、鸡、犬五种家畜。《汉书·地理志》云:“民有五畜,山多塵麖。” 颜师古注:“牛、羊、豕、鸡、犬。”㊴(汉)班固撰《汉书·地理志》,中华书局1962年版,第1670页。有“六畜”,即马、牛、羊、鸡、犬、豕,《左传·昭公二十五年》:“为六畜、五牲、三牺,以奉五味。” 杜预注:“马、牛、羊、鸡、犬、豕。”㊵《春秋经传集解·昭公二十五年》,载《汉魏古注十三经》,中华书局1998年版,第369页。《地员》猪、马、牛、羊、雉。雉,本为野鸡,在此与猪、马、牛、羊家畜为比,当亦通“鸡”;与所谓“五畜”观照,没有犬而有马。

《周礼》“六官”,地官有“牛人”,春官有“鸡人”,夏官有“圉人”(马人)、“羊人”,秋官有“犬人”,冬官遗失无载,然笔者认为“冬官”亦应有“豕人”。而将饲养牛、鸡、马、羊、犬、豕的人分属“地官”“春官”“夏官”“秋官”“冬官”管理,原因就在牛、鸡、马、羊、犬、豕,分属五行:土、木、火、金、水之畜。孔颖达疏《礼记·月令》云:“是鸡为木畜,羊为火畜,牛为土畜,犬为金畜、豕为水畜。但阴阳取象多途,故午为马,酉为鸡不可一定也。”㊶(汉)郑玄注,(唐)孔颖达疏《礼记正义·月令》,《十三经注疏》本,上海古籍出版社2008年版,第614页。《淮南子·时则训》亦有:孟春之月、仲春之月、季春之月 “其音角”,“其畜羊”;孟夏之月、仲夏之月,“其音徵”“其畜鸡”;季夏之月“其音宫”“其畜牛”;孟秋之月、仲秋之月、季秋之月“其音商”“其畜犬”;孟冬之月、仲冬之月、季冬之月“其音羽”“其畜彘”。高诱注:“彘,水畜。”㊷刘文典撰《淮南鸿烈集解·时则训》,《新编诸子集成》本,中华书局1989年版,第180页。《黄帝内经素问》亦云:“有东方青色入通于肝,开窍于目……其畜鸡……其音角,其数八……。南方赤色入通于心,开窍于耳……其畜羊……其音征,其数七……。中央色黄入通于脾,开窍于口……其畜牛……其音宫,其数五……。西方白色入通于肺,开窍于鼻……其畜马……其音商,其数九……。北方黒色入通于肾,开窍于二阴……其畜彘……其音羽……”㊸(唐)王冰注《黄帝内经素问》,载《四库全书》733册,台湾商务印书馆文渊阁本,第20页。《淮南子·时则训》与《地员》鸡、羊配置不同,且有犬而无马;五声配置南、火、夏为徵,北、水、冬为羽,与《幼官》南、火、夏为羽,北、水、冬为徵相反。与《吕氏春秋·十二纪》《礼记·月令》同。《黄帝内经素问》与《地员》马、羊配置南、火、夏,西、金、秋,相反;徵、北、水、冬,羽、南、火、夏,相反;与《吕氏春秋》《礼记·月令》同。

一言以蔽之,以上《地员》之引文,“徵”是“取象”猪——水畜之声,“羽”是“取象”马——火畜之声,“宫”是“取象”牛——土畜之声,“商”是“取象”羊——金畜之声,“角”是“取象”雉(鸡)——木畜之声。说到底也就是个“五声”“五行”“五方”“五季”“五畜”的配置。

《地员》先以“渎田”七尺之施,及泉呼音:一施:徵;再施:羽;三施:宫;四施:商;五施:角。再以“五畜”之声听五音:徵,北方水畜猪:羽,南方火畜马;宫,中央土畜牛;商,西方金畜羊;角,东方木畜雉(鸡)。二者配列齐整紧密相应,都以徵、羽、宫、商、角为序。

《地员》先以七尺之施,及泉“呼”音,再取“五畜”之声“听”音,紧接着就是 “起”五音:

凡将起五音,凡首,先主一而三之,四开以合九九,以是生黄钟小素之首,以成宫;三分而益之以一,为百有八,为徵;不无有三分而去其乘,适足,以是生商;有三分而复于其所,以是成羽;有三分去其乘,适足,以是成角。㊹黎凤翔《管子校注·地员第五十八》,《新编诸子集成》本,中华书局2009年版,第1080页。

“起”,为立,创立,作。段玉裁《说文解字注》云:“起,本发步之称,引伸之训为立。又引伸之为凡始事、凡兴作之称。从走。已声。”㊺(清)段玉裁《说文解字注》,上海古籍出版社1988年版,第65页。《荀子·性恶》云:“古者圣王以人之性恶……是以为之起礼义、制法度,以矫饰人之情性而正之……”㊻(清)王先谦撰《荀子集解·性恶》,《新编诸子集成》本,中华书局1988年版,第435页。“起之礼义”即“立之礼义”。“起五音”,即“立五音”“创立五音”或“作五音”。

“先主一而三之,四开以合九九”,房玄龄注云:“一而三之即四也,以是四开合于五音九也,又九九之为八十一也。”㊼同注㉛,第1080页。方苞注云:“开,推而衍之也。一分为三,三分为九,九分为二十七,二十七分为八十一,皆一而三之,如是者四,则适合黄钟之数。”㊽(清)方苞《删定〈管子〕》,载《抗希堂十六种书》,清光绪二十四年琅嬛阁刻本,第113页。清《御制律吕正义》云:“‘先主一而三之’者,以全分首音一分之度为主,而以三因之,其数大于全分之度,为三倍也;‘四开以合九九’者,以三倍全分之数四分之,而取其一,以合九九八十一之度为宫声也。”并注云:“开,即分也。”㊾(清)康熙《御制律吕正义》上编卷2,载《四库全书荟要·子部》,台湾世界书局1985年影印版,第23页。方苞之注,是为1×3×3×3×3=81。《律呂正义》则为1×3÷4合于9×9=81。素,通“索”,素、索为一声之转。“小素”即小弦。“为百有八”,有,通“又”,即一百零八。将“有”用于整数与零数之间,与《管子》之《乘马》“四乘其甲二十有八”,《大匡》“飨国四十有二年”同。与《管子》之《轻重己》:“以冬日至始数四十六日冬尽。”“以冬日至始数九十二日谓之春至。”不同。

以上“起”五音,四处 “有”字,皆通“又”。徵下生商,羽下生角,为“不无有三分而去其乘,适足,以是生商”。“有三分去其乘,适足,以是成角”。其中,“去其乘”之“乘”,“适足以是生”之“适足”,历代学者多无注释,清代学者江永注云:“乘之言胜也。”“适足,言无多少也。”(清)江永《律吕阐微》,载《四库全书》220册,台湾商务印书馆文渊阁本,第608页。均未安。“乘”在《管子》之《乘马》为“计算”,何如璋云:“(乘马)马者,算数之筹,如今所谓法马……乘者,计也。”同注㉛,第82页乘,又为数词,今读sh è n ɡ,古代战车一乘四马,因以乘为四数。《仪礼·聘礼》:“劳者礼辞,宾揖先入,劳者从之,乘皮设。”郑玄注:“物四曰乘。”(汉)郑玄注,(唐)贾公彦疏《仪礼注疏·聘礼》,《十三经注疏》本,上海古籍出版社2008年版,第598页。《孟子·离娄下》:“发乘矢而后反。”赵岐注:“乘,四也。”(东汉)赵氏注,(宋)孫奭音义《孟子注疏·离娄下》,载《四库全书》195册,台湾商务印书馆文渊阁本,第190页。《左传·僖公三十三年》:“郑商人弦高……以乘韦先,牛十二犒师。”杜预注:“乘,四韦。”《春秋经传集解·僖公三十三年》,载《汉魏古注十三经》,中华书局1998年版,第132页。以上“起”五音,首以“一而三之,四开以合”,即含有三数、四数;再,“三分而益之以一,为百有八,为徵”,即以宫八十一数的三分之四(4/3)上生徵,亦含三数、四数,而“有(又)三分去其乘,适足,以是生商”,“有(又)三分去其乘,适足,以是成角”之“乘”,就是上生徵,上生羽三分之四的四数。“去其乘”,就是去三分之四的四数。“适足”,适,即“归”。《一切经音义》:“适,亦归也。”徐时仪校注《一切经音义三种校本合刊·玄应音义》,上海古籍出版社2012年版,第353页。《左传·昭公十五年》:“好恶不愆,民知所适,事无不济。”杜预注:“适,归也。”《春秋经传集解·昭公十五年》,载《汉魏古注十三经》,中华书局1998年版,第344页。足,当为“疋”。《说文解字》:“疋,足也。”疋,又同“匹”,今读为p ǐ。匹、疋在先秦两汉为通用,《战国策校注卷5》:“车千乘,骑万疋。”又,“车千乘,骑万匹,粟如丘山。”(宋)鲍彪原注,(元)吴师道补正《战国策校注》,载《四库全书》407册,台湾商务印书馆文渊阁本,第140、147页。《白虎通·嫁娶》:“配疋者何?谓相与偶也。”(汉)班固《白虎通义》嫁娶,载《四库全书》850册,台湾商务印书馆文渊阁本,第58页。疋、匹亦为偶数二。《广雅·释诂》:“匹,二也。”(清)王念孙《广雅疏证·释诂》,中华书局2004年版,第115页。《地员》“起”五音,“有三分去其乘,适足(疋)”就是以三分去其四而归于二,变4/3上生为2/3下生;以徵下生商,羽下生角。私意度之,《地员》“起”五音初为“有三分去其乘,适疋”疋、匹通用,后在传抄过程中,以疋,今读sh ū,与“足”同义,遂改疋为“足”,但却失去疋(匹)义,以至于“去其乘,适足”而不可解。

《地员》“起”五音,商上生羽,为“有(又)三分而复于其所,以是成羽”,所,本为拟声字,《说文解字》云:“伐木声也。从斤户声。《诗》曰:‘伐木所所。’”假借为“处”。所,上古音为鱼部、生纽,数,上古音为侯部、生纽。所、数同声,鱼、侯旁转。故“所”又作表示概数的不定数词。《尚书·君奭》:“故殷礼陟配天,多历年所。”(汉)孔安国传,(唐)孔颖达疏《尚书正义·君奭》,《十三经注疏》本,上海古籍出版社2007年版,第648页。《礼·檀弓》“其高可隐也。”郑玄注:“谓高四尺所。”(汉)郑玄注,(唐)孔颖达疏《礼记正义·檀弓》,《十三经注疏》本,上海古籍出版社2008年版,第423页。《史记·李将军列传》:“前未到匈奴陈二里所,止。”(汉)司马迁《史记·李将军列传》,中华书局1959年版,第2868页。“有三分而复于其所”,所,亦可训为“复于其数。”即复于三分之四数,4/3。

《地员》“起五音”,也同样是以:徵(108),羽(96),宫(81),商(72),角(64)为序。

以上所引《地员》分段相随的三则文献,“呼”“听”“起”五音,应该说是一气呵成,环环相扣。以“呼”为用,以“听”为徵,以“起”(立)为本。

三、方苞“注语错入本文”与夏纬瑛删《地员》

亦如本文前面所述,《管子》是一部在成书年代、作者等方面备受争议的著作。郭沫若《管子集校》将其认为是“战国、秦、汉时代文字之总汇”。然即便如此,《地员》之“呼”“听”“起”五音五声,在清代之前,亦未曾被人疑难,而首发其疑难者,则为清代学者方苞。

方苞曾据“文气”而“删定《荀子》”“删定《管子》”。云:

苞按:“凡将起五音”至“以是成角”,疑本注语错入本文,盖承呼音中徵而言,五音之仿佛,下接坟延六施,意义始贯。更及律数之相生,则枝且赘矣。(清)方苞《删定〈管子〉》,载《抗希堂十六种书》,清光绪二十四年琅嬛阁刻本,第112页。

其后,则有清末学者陶鸿庆,认为取象五畜“听”五音中的“以鸣音疾以清”六字,是“注文孱入正文者”。

愚案:“以鸣音疾以清”六字,疑皆衍文。上文云:“凡听徵如负猪豕觉而骇,凡听羽如鸣马在野……”。皆譬况之词,无直言其音之理致者,且骇与徵为韵,野与羽为韵,中与宫为韵,羊与商为韵,此文不当独异。故知木当与角为韵也。以“鸣音疾以清”六字,盖注文而传写孱入正文者。陶鸿庆《读诸子札记》,中华书局1959年版,第190页。

20世纪50年代,夏纬瑛《管子地员篇校释》则比方苞更进一步,不仅把“起”五音之“算律”看作是取象五畜“听”五音之注,而且把取象五畜“听”五音又看做是以七尺之施及泉“呼”五音之注。其《凡例》云:

六、原文中有“凡听徵如负猪觉而骇”至“凡听角如雉登木以鸣音疾以清”一段,当是“呼音中角”“呼音中徵”等的注文而混入正文者;其下“凡将起五音”至“以是成角”一段,则又是注文的注文;今并删去。夏纬瑛《管子地员篇校释·凡例》,中华书局1958年版。

方苞以《地员》“起”五音为注文,所给出的根据,也就是上述寥寥数语。他认为《地员》从“夫管仲之匡天下也,其施七尺,渎田悉徙……”到“凡听角,如雉登木以鸣,音疾以清”,间开“起”五音一段,而直接其下“墳延者六施,六七四十二尺而至于泉。陕之芳七施,七七四十九尺而至于泉……”而五音相生的“起”五音一段,是枝赘之语。

粗读《地员》,乍看之下方苞之说似也成理,但若仔细探究,《地员》从“夫管仲之匡天下也,其施七尺,渎田悉徙……”到“起”五音之“有三分去其乘,适足,以是成角”的行文叙述方式,则明显是与“起”五音之后的“坟延者六施,六七四十二尺而至于泉……”有所区别与不同。此中,从“夫管仲之匡天下也,其施七尺,渎田悉徙……”的见土命施,是以“五施”“四施”“三施”“再施”“一施”排序。五、四、三、二、一 “呼音中角”“呼音中商”“呼音中宫”“呼音中羽”“呼音中徵”,五音排列即为:角、商、宫、羽、徵。徵为“一施”之呼音,七尺见泉,地势为最下,“呼音中徵”意指其为五音最低一音;角为“五施”之呼音,三十五尺见泉,地势为最高,“呼音中角”意指其为五音之最高一音;宫为“三施”之呼音,二十一尺见泉,地势为高低适中。而其后所“听”五畜五音,以及“起”五音,都以“一施”之“呼音”徵为首。如笔者前述,这样“呼”“听”“起”,环环相扣,且似“水落石出”,最后归于“起”五音,也就是“立”五音之本。理推之,有“起”(立)五音,方可以“听”五音,有“听”五音,方可以“呼”五音。此段叙述,都是根本置于最后:五施、四施、三施、再施、一施;角、商、宫、羽、徵;“呼”五音、“听”五音,“起”五音。而《地员》“起”五音之后的“坟延者六施,六七四十二尺而至于泉……”段落,却与上述明显的不同。首先,自“坟延者六施”,即变“起”五音之前的五施、四施、三施、再施、一施之倒数叙述为正数叙述:六施、七施、八施……直到“二十施,百四十尺至于泉”。再,自“坟延者六施”,“至于泉”则不再“呼”音。

《管子》之《乘马》云:“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上,高毋近旱而水用足,下毋近水而沟防省。”黎凤翔《管子校注·乘马第五》,《新编诸子集成》本,中华书局2004年版,第83页。《地员》从“夫管仲之匡天下也”到“有三分去其乘,适足,以是成角。”自是首言国之都邑及其近畿之地。并且,也不仅仅是言土壤、言植物、言地下水,还有“立邑置墙”同注㉛,第1072页。。所谓“听”五声之五畜,实际也是地之物数。人类选择居住地,必先择有水之地。最早是傍河、傍山泉而居,《诗·小雅·斯干》:“秩秩斯干,幽幽南山。”《毛诗·小雅·斯干》,载《汉魏古注十三经》,中华书局1998年版,第81页。“干”,即河岸。后有了穿地掘井的技术,便选择地下水丰沛、地下水位较高的地方建立城邑,《易·井》云:“井,改邑不改井,无丧无得。”(魏)王弼,(晋)韩康伯注《周易·井》,载《汉魏古注十三经》,中华书局1998年版,第34页。凡有城邑,必先有水、有井。故前引之《尚书·洪范》言“五行”第一即为“水”。《管子》之《八观》亦云:“入州里,观习俗……食谷水,巷凿井……”黎凤翔《管子校注·八观第十三》,《新编诸子集成》本,中华书局2004年版,第266页。“谷水”,即为山泉。“凿井”,即食井水。建立城邑,择水是为第一,而对于国之都邑及其近畿之地,穿地及泉度之以施,听之、呼之以五音,就不足以怪。这也是中国古代文化的特性所使然。尺度与五音之假数相呼应,也就是《国语·周语》所云“ 律,所以出均立度也。”(吴)韦昭注《国语·周语下》,上海世纪出版集团、上海古籍出版社2008年版,第58页。。“呼音中角”“呼音中商”“呼音中宫”“呼音中羽”“呼音中徵”之“中”字,与《吕氏春秋》《礼记·月令》中的“律中太簇”“律中黄钟”等之“中”字,意义完全同一。若无“凡将起五音”一段,度将不出,音无所“中”。

《地员》从六施至于泉到二十施至于泉,已经远出都邑及其近畿之地,当属于另起之段落,另述之地与物数。方苞无视前者之五施、四施、三施、再施、一施倒数叙述,以合“呼”“听”“起”五音之徵、羽、宫、商、角排序;无视后者之六施、七施、八施……二十施正数排序,至于泉而再不“呼”五音,以倒数五施与正数六施直接,断然将“起五音”之根本疑为“注语错入本文”“则枝且赘”,实与其所言的“文气”相悖。

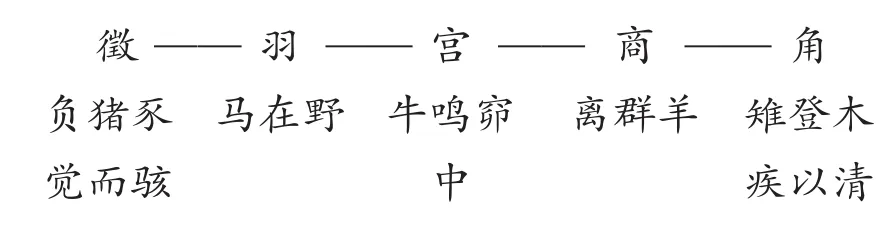

《地员》“听”五声一段,共有四十六字,但就其行文布局来看,则匠心独具。其中,徵声水畜猪“觉而骇”,与角声木畜雉(鸡)“疾以清”,为倒文对;羽声火畜马“马在野”与商声金畜羊“离群羊”,为倒文对;而宫声土畜牛则居于五声之“中”。整段文字布局为:

“觉而骇”,黎凤翔撰《管子校注》云:“为人警觉而骇”,未安。

如上整段文字布局,“徵”的“觉而骇”对“角”的“疾以清”。故“觉而骇”之“觉”,当训为“大”,与“梏”通。觉,梏,上古音同在觉部,入声。《诗·大雅·抑》:“有觉德行,四国顺之。”《毛诗·大雅·抑》,载《汉魏古注十三经》,中华书局1998年版,第138页。《礼记·缁衣》:“《诗》云:‘有梏德行,四国顺之’。” 郑玄注:“梏,直也,大也。” 孔颖达疏:“梏,大也。言贤者有大德行,四国从之。”(汉)郑玄注,(唐)孔颖达疏《礼记·缁衣》,上海古籍出版社2008年版,第2106页。《诗·小雅·斯干》:“殖殖其庭,有觉其楹。”毛传:“有觉,言高大也。”《毛诗·小雅·斯干》,载《汉魏古注十三经》,中华书局1998年版,第82页。高亨《诗经今注》:“觉,通梏,高大,正直。”高亨《诗经今注·小雅·斯干》,上海古籍出版社1980年版,第266页。唐明皇注《孝经》:“觉,大也。”唐明皇注,(宋)邢昺疏《孝经注疏·孝治章第八》,载《四库全书》,台湾商务印书馆文渊阁本,第182册,第58页。《群经音辨》:“觉,大也。”(宋)贾昌朝撰《群经音辨》,载《四库全书》第222册,台湾商务印书馆文渊阁本,第29页。

骇。许慎《说文解字》:“惊也。从马,亥声。”段玉裁注:“经典亦作駴。”段玉裁《说文解字注》,上海古籍出版社1988年版,第467页。骇与惊互训。惊,《说文解字》:“马骇也。从马敬声。”同注78。骇,又为“惊动”,“震动”,惊,上古音在耕部,见纽;动,上古音在东部,定纽;惊,动,耕东旁转。《春秋谷梁传集解》:“既戒鼓而骇众,用牲可以已矣。” 杨士勋疏:“谓既警戒击鼓而骇动众人,则用牲可以已矣。”(晋)范宁集解,(唐)杨士勋疏《春秋谷梁注疏》,载《四库全书》第145册,台湾商务印书馆文渊阁本,第632页。《汉书·杨雄传》:“回猋肆其砀骇兮,翍桂椒鬰栘杨。”颜师古注:“骇,动也。”《汉书·杨雄传》,载《二十五史》点校本,中华书局1962年版,第3529页。

若以徵“觉而骇”与羽“疾以清”相观照,骇,当可训为“动”。“觉而骇”为“大而动”。

《地员》“听”五音,徵“觉而骇”,宫“牛鸣窌,中”,羽“疾以清”,实为其下“起”五音之举目。且只取徵、宫、角,即五音之“始、中、终”三声作描述。徵音弦最长,假数108,弦长振幅大,故曰“觉(大)”;振动时间悠长,故音“骇(动)”——“觉而骇(大而动)”。宫音假数81,居五音之“中”——“如牛鸣窌,中。”角音弦最短,假数64,共振时间短促故曰“疾”,振幅小故音“清”——“疾以清”。“如牛鸣窌,中”,当在“窌”后绝句,“中”则宫为五音之“中”。晋荀勖笛律称低于宫音之徵为“下徵”《晋书·律历志上》,中华书局1974年版,第484页。,《地员》以“呼”徵于最下(低)之地。《国语·周语下》“王将铸无射而为之大林”(吴)韦昭注《国语·周语下》,上海世纪出版集团、上海古籍出版社2008年版,第58页。称低于黄钟之林钟为“大林”,黄钟为宫,“大林”即为低于宫音之徵。在曾侯乙编钟的铭文中,低于宫的徵则称为“大徵”。

总括“呼”“听”“起”五音,一施及泉“呼音中徵” 在都邑近畿地势最低;“听徵声”水畜猪“觉而骇(大而动)”;“起”五音“徵”假数108,为五音最低。三施及泉“呼音中宫”在都邑近畿地势高下适中;“听宫声”土畜“牛鸣窌,中”;“起”五音宫假数81,为五音之中。五施及泉“呼音中角”,在都邑近畿地势最高;“听角声”木畜雉(鸡)鸣“疾以清”;“起”五音角假数64,为五音最高。

方苞《删定〈管子〉》,郭沫若言其为“承明人习气,任意删节。”郭沫若《管子集校》,载《郭沫若全集·历史编》第五卷,人民出版社1984年版,第25页。然其亦仅率言“起五音”一段疑为注文,而未敢将“起五音”一段删去。陶鸿庆“‘以鸣音疾以清’六字,疑皆衍文”,尚属存疑,实际上是因为其忽略了“如马鸣野”“如牛鸣窌”“如雉登木以鸣”。惟猪、羊无“鸣”字,而猪有“豕”。“豕”可否为猪叫?名动词?存疑。

夏纬瑛《〈管子·地员〉校释》删“听”五音、“起”五音,则更甚于方苞。详析其因,似乎首先是由于《地员》于“农家为近”,作为一位植物学家,认为“听”五音、“起”五音就现代科学来说,与水文、土壤、植物无关。再,就不能不说是受了方苞甚至陶鸿庆的影响,进而将“听”五音,“起”五音归于“注文”“注文”之“注文”。

《易·系辞下》云:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜。近取诸身,远取诸物。于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”(魏)王弼,(晋)韩康伯注《易·系辞下》,载《汉魏古注十三经》,中华书局1998年版,第55页。这也就是说中国古人对于宇宙乃及自然的认识,就在于观天象、地法及“鸟兽之文与地之宜”,而所谓的“观”,首要是“近取诸身”,以目观于色,以耳听于声,以舌辨于味,以鼻嗅于气,以肌肤测于寒暖燥湿。对于以耳听于声,以舌辨于味,《管子》之《宙合》云:

左操五音,右执五味,此言君臣之分也。君出令佚,故立于左;臣任力劳,故立于右。夫五音不同声而能调,此言君之所出令无妄也,而无所不顺,顺而令行政成。五味不同物而能和,此言臣之所任力无妄也,而无所不得,得而力务财多……君失音则风律必流,流则乱败。臣离味则百姓不养,百姓不养则众散亡。君臣各能其分,则国宁矣。黎凤翔《管子校注·宙合第十一》,《新编诸子集成》本,中华书局2004年版,第211页。

操,为“执掌”。“操五音”,是“君出令佚”;“执五味”,是“臣任力劳”。如若“五音”不“调”,则令不出、政不成。这是《管子》以“五音”概之以政令。《管子》之《五行》又云:

昔黄帝以其缓急作五声,以政五钟。令其五钟:一曰青钟大音,二曰赤钟重心,三曰黄钟洒光,四曰景钟昧其明,五曰黒钟隐其常。五声既调,然后作立五行以正天时,五官以正人位。”黎凤翔《管子校注·五行第四十一》,《新编诸子集成》本,中华书局2004年版,第865页。

“作五声”,也就是“起五声”。《论语·先进》:“铿尔,舍瑟而作。” 何晏集解 :“ 孔安国曰:‘置瑟起对也。’” 刘宝楠正义:“作,起也。”(清)刘宝楠《论语正义》,载《续修四库全书》156册,上海古籍出版社2002年版,第171页。以上面引文又见,《管子》之五音、五声不仅概之于政令,而且惟五声“调”,五行方可“作”、五官方可“立”,天时、人位才能得以“正”。“调”五声先于“作”五行、“立”五官。

在《管子》一书,见“六律”“十二钟”,不见“十二律”。在《五行》有,“十者,然后具五官于六府也,五声于六律也”,“审合其声,修十二钟,以律人情”。黎凤翔《管子校注·五行第四十一》,《新编诸子集成》本,中华书局2004年版,第859、860页。但从以上《宙合》“操五音”,《五行》“黄帝以其缓急作五声”二段引文来看,《管子》之“五音”“五声”,即同于《尚书·舜典》所言的“协时月正日,同律度量衡”(汉)孔安国传,(唐)孔颖达疏《尚书正义·舜典第二》,《十三经注疏》本,上海古籍出版社2007年版,第82页。,同于《国语·周语下》所言的“律所以立均出度也”“度律均钟,百官轨仪”(吴)韦昭注《国语·周语下》,上海世纪出版集团、上海古籍出版社2008年版,第58页。,同于《史记·律书》所言的“王者制事立法,物度轨则,壹禀于六律。六律为万事根本焉”。司马迁《史记·律书》,中华书局1959年版,第1239页。而所谓“调五音”,也就是《地员》之“起”五音,也就是以假数之比,“调”定五音之高下,“以是生黄钟小素之首,以成宫”,等等。弦以算律,也就是“五音不同声而能调”;五音“调”,即以律管写声。宫声之黄钟律管,其管之长,即为法定之度;其管之容,即为法定之量;其管所纳黍之重,即为法定之权衡。五音若不“调”,律度量衡即全无其则。

中国自古以来就是一个农耕的国度,无论是帝尧之“乃命羲、和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授人时”,(汉)孔安国注,(唐)孔颖达疏《尚书·尧典》,《十三经注疏》本,上海古籍出版社2007年版,第38页。还是帝舜之“协时月正日,同律度量衡”,乃至于《管子》之《幼官》《地员》《五行》,《吕氏春秋》之《十二纪》,《礼记》之《月令》,《淮南子》之《天文训》《时则训》,等等,无不是以农耕为其统。而作为“万事之根本”的音、律则于其中,一为时间之令,一为之空间之秩。《国语·周语下》有记述天子籍田,“先时五日,瞽告有协风至,王即斋宫”。此即律管候气听风。而在天子籍田之日,“是日也,瞽帅音官以风土”。韦昭注:风土,以音律省土风,风气和则土气养。”(吴)韦昭注《国语·周语》,上海世纪出版集团、上海古籍出版社2008年版,地点7页。《地员》既为“农政”之书,“呼”“听”“起”五音就不可能缺位,故首先以都邑近畿之地七尺之施及泉“呼”五音,以五土、五畜“听”五音,以“主一而三之四开以合九九”“起”五音,分而述之,层而出之,以为《地员》之主脑。如此,若删“起”五音,即不见五音何以为“调”,再删“听”五音,即不见五行何以为“作”,五畜何以为地之“物数”。

依近现代人的认识,《地员》之“起”五音,当是中国古代乐律学史上的一则最重要的文献,也是世界上最早的一则算律记载,但是,它却没有出现在论述音律的专门著作或篇章之中,而是出现在了近于“农政”之书的《地员》之中,并且,如不作“呼”“听”“起”五音的详析,确似乎独立且突兀。方苞的认识,夏纬瑛的删削,也不能不说是与此有关。但是,近现代人则似乎又忘记或无视于这样的一个事实,中国至两汉之前,除了《吕氏春秋》之《音律》篇,还没有任何的乐律专门著作与篇章。即便是《吕氏春秋》之《音律》篇,也是被植入到了“十二纪”的《仲夏纪》之中。近时有出土文献“放马滩秦简”,算十二律各以假数,其可谓上承《管子》下启《淮南》,但却是夹侧于《日书》之内。甘肃省文物考古研究所编《天水放马滩秦简·日书》,中华书局2009年版,第94—95页。《淮南子》算十二律也各以假数,但却是间述于《天文训》之中。由是可见,五音、五声、十二律,在两汉先秦甚至于隋唐之前,是不局限于乐律之一隅,而是概政令,作五行,立五官,构时空,设轨仪,同律度量衡。天文以其周星宿,历法以其顺时序,兵家以其效胜负,农家以其省土风,日者以其占吉凶。师旷吹律楚必无功(汉)郑玄注《周礼·大师》,《汉魏古注十三经》,中华书局1998年版,第148页。,孔子吹律自知殷后(汉)王允《论衡·奇怪篇》,载《四库全书》862册,台湾商务印书馆文渊阁本,第47页。,邹衍吹律乃始谷生物,(唐)欧阳询撰《艺文类聚·谷》,载《四库全书》887册,台湾商务印书馆文渊阁本,第306页。等等。而 “起五音”在《管子》一书,不见其他篇章而仅见于《地员》者何?《艺文类聚》引刘向《别录》的邹衍吹律使谷生物的传说,似可为此而做出回答。

《别录》曰:“方士传言,邹衍在燕,燕有谷,地美而寒,不生五谷,邹子居之,吹律而温气至,而谷生。今名黍谷。”同注98。

齐人邹衍晚于管仲,为稷下学宫著名学者。方士传言当不可为确徵,但吹律而使温气至寒谷生黍,则可以是对《管子》何以将“起”五音之算律,写入《地员》之中的一个最好的诠释。无论这个吹律能使“温气至”是多么不科学甚至于荒诞,但当时古人却就是有着这样的认识:五音不调,地之草木不长,五谷不丰,五畜不旺。故需要把“起”五音之算律,写入《地员》之中,一在于及泉呼音,再在于风土以调五音。《后汉书·律历志》亦云:

夫五音生于阴阳,分为十二律,转生六十,皆所以纪斗气,效物类也。天效以景,地效以响,即律也。《后汉书·律历志》,中华书局1965年版,第3016页。

《地员》写入“起”五音之算律,也就是“地效以响”。

夏纬瑛删《地员》之“听”“起”五音,特别是删“起”五音,遂使一则最具有科学意义的历史文献,全无着落。就中国学术史言,校释古人文字,必须要慎之又慎,即便是为错言谬语,亦不可随手删改;古人是以注、疏、笺、正义等说明,近现代人则以圆括号标定原文,方括号标定校文。翻看夏纬瑛《管子地员校释》,成书是在20世纪50年代之末,是智者千虑必有一失?还是由当时之学术环境所使然?惜哉!

结 语

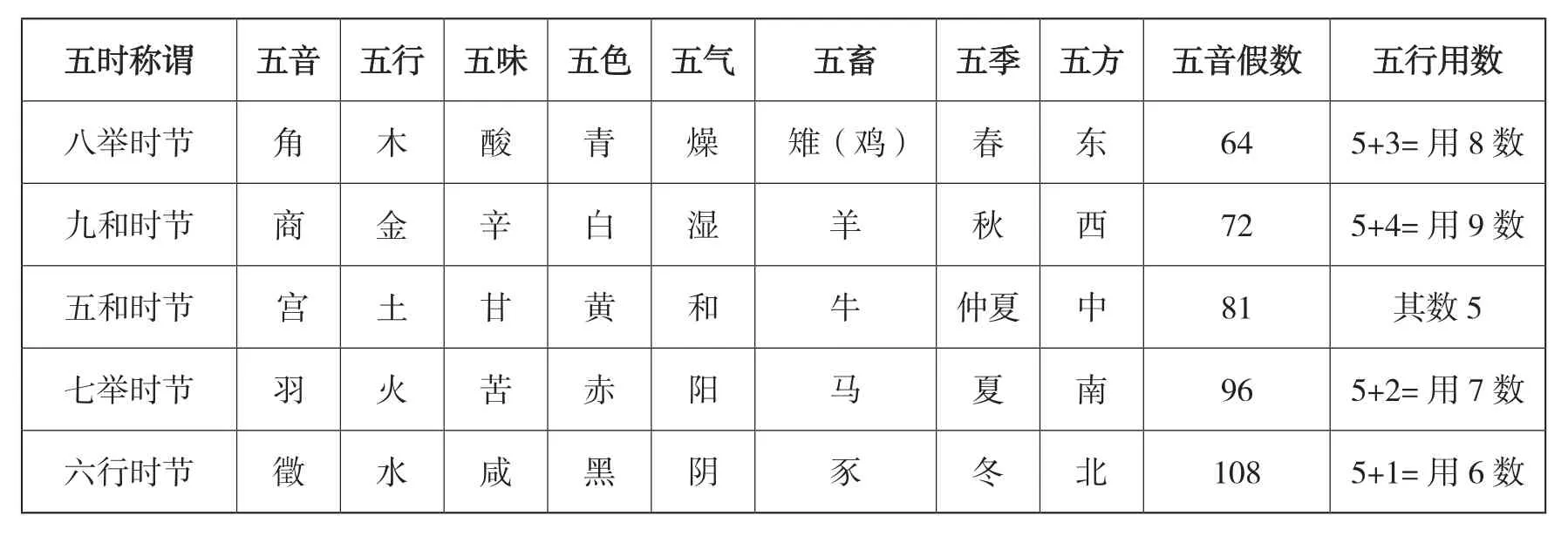

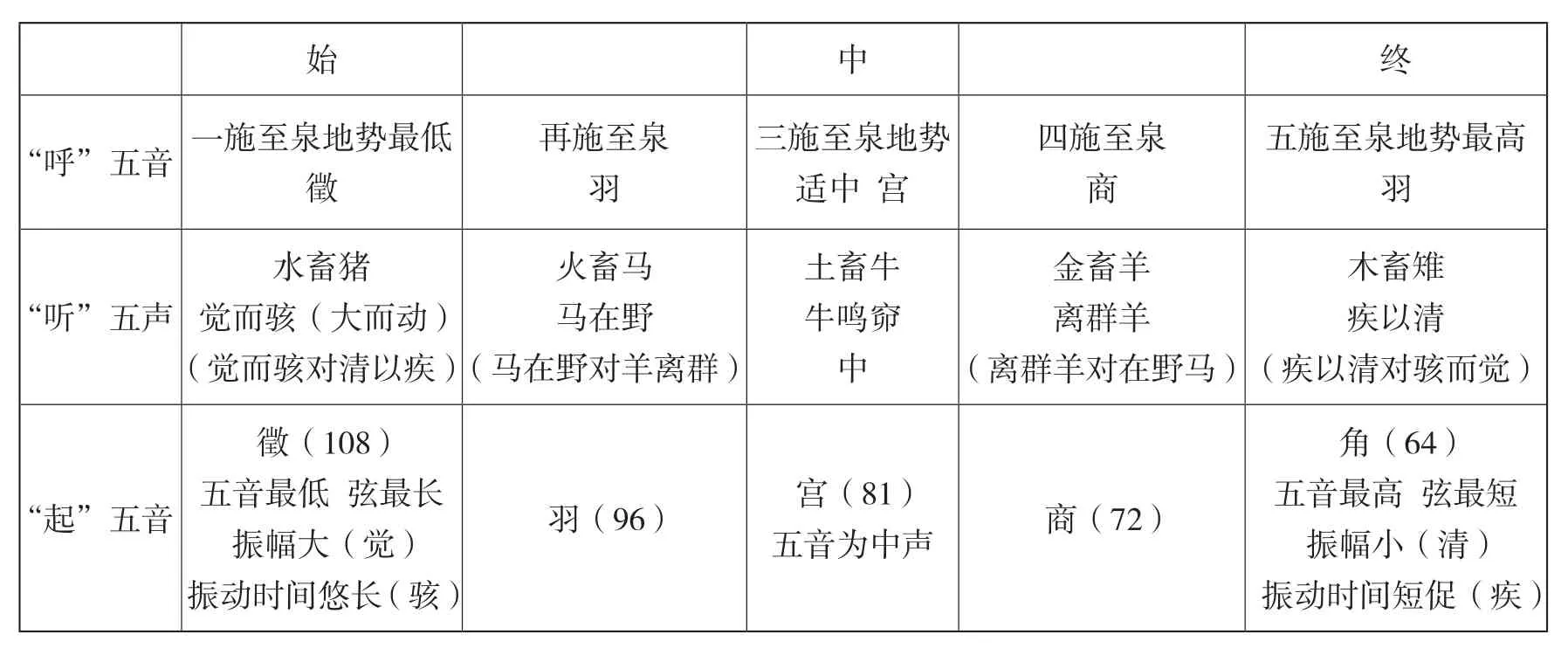

以《幼官》与《地员》的五音(声)、五时、五方、五行、五色、五味、五气、五畜的相配,见表1。

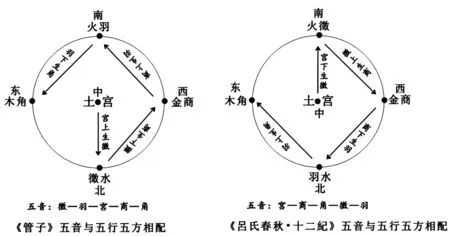

由表1可知,《管子》之《地员》五音与《幼官》五声,五行、五方等相配一致,与《吕氏春秋·十二纪》《礼记·月令》《淮南子·天问训》不同。(见下页图)

表1 《管子》五声与五时、五方、五行、五色、五味、五气、五畜相配

《管子》与《吕氏春秋·音律》的五音与五行五方等相配

《管子》之《地员》“听”五音,是以五音拟象五畜,五畜各配五行。其中徵、水畜猪之“觉而骇”,宫、土畜牛之“牛鸣窌,中”,角、木畜雉(鸡)之“疾以清”,是为其下“起”五音之举目。“觉而骇”可训为“大而动”。

《地员》之“呼”五音,“听”五音,“起”五音,“呼”以为用,“听”以为徵,“起”以为本。是为都邑近畿之地以七尺之施至泉“呼”五音,以风五土拟象五畜“听”五音,以假数算律而“起”五音。

从表2可以看到,《地员》“呼”五音命之以施,“听”五声徵之以畜,“起”五音假之以数。“呼”“听”“起”五音,并立且相互呼应,方苞所谓“注文”,夏纬瑛所谓“注文”之“注文”,谬。

在《管子》之《宙合》,五音是为国君所“执”,是政令之概,是作立五行、五官之始,“君失音则风律必流,流则乱败。”五音即律,调五音就是“起”五音算律。

《管子》将“起”五音,写入《地员》,“天以效景,地易效响”,为的是至泉呼音,风五土以为草木长、五谷丰、五畜旺,与《春秋左传·昭公二十五年》“则天之明,因地之性……为九歌、八风、七音、六律、以奉五声。”(晋)杜预注,(唐)孔颖达疏《春秋左传注疏·昭公二十五年》,载《四库全书》144册,台湾商务印书馆文渊阁本,第472页。为近。

表2 《地员》“呼”“听”“起”五音、五声

《地员》五音、五声文献,与《幼官》《宙合》同出一源,且自为体系。

近现代以来,所谓《管子》不是一人一时之笔,不是一家一派之言,写作年代大抵始于战国直至秦、汉,似为许多学者所认定。但依笔者之陋识,其五音、五声无论是“起”五音之算律,还是与五行之相配“呼”“听”五音,都早于所谓的战国时期,当应是殷商文化之遗绪。商人尚五数,周人尚六数亦尚五数。尚六数是周人的发明,尚五数为周人对殷商文化的承继。

《管子》一书见五音、五声不见十二律,而十二律则在春秋末期就已经在见于《国语·周语下》。如果《管子》之五音、五声是写作于战国时期,就不可能会对十二律如此沉默。并且,其对于五行亦丝毫不见战国时期稷下学官学者所谓的生、剋之说。《幼官》《宙合》《地员》《五行》等篇,即便是出自管仲门人之手,也应该与管仲同时或稍后;即便再后,但也是忠实追述春秋前期之文事。

现今,有学者津津乐道《管子·水地》,认为其早于古希腊哲学家泰勒斯,是世界上第一个提出水是世界本原的唯物主义哲学本体论。顺此,当也应须着重提出,《管子·地员》之“起”五音,即“管子律法”,也同样是早于古希腊的毕达哥拉斯律,也同样是世界上第一个以弦算律的文献。世界当应知道,当时中国人对于弦的复合振动的物理属性,已经是了解的非常透彻,“凡将起五音,凡首,先主一而三之,四开以合九九,以是生黄钟小素之首,以成宫”,即以 1×3÷4=3/4以合9×9=81数,为黄钟、为宫,是以弦的四倍音为生律基础;“三分而益之以一,为百有八,为徵”,即以宫81×4÷3=108徵,等等,是以弦的三倍音为生律基础。

战国末,秦相吕不韦集门客撰《吕氏春秋·十二纪》取《管子》之五音以别五方,以配五行,但改“徵、北、水”,“羽、南、火”为“徵、南、火”,“羽、北、水”,以循《国语·周语下》“大不愈宫,细不过羽”(吴)韦昭注《国语·周语下》,上海世纪出版集团、上海古籍出版社2008年版,第55页。,(见前图)但其《音律》篇生十二律,却仍循《管子》黄钟(宫)“上生”林钟(徵)的生律之序。对于《吕氏春秋·音律》之十二律相生,是“黄钟上生林钟”还是“黄钟下生林钟”,至今尚有争议。笔者曾撰文认为是“黄钟上生林钟”,见拙文《〈吕氏春秋〉的十二律与十二纪》,《中国音乐学》2013年第2期;《儒家注经十二律相生考辩》,《音乐研究》2014年第5期。清人江永《律吕阐微》云:

《吕氏春秋·音律篇》:……此损益上下之法,正与《管子》同,但彼言五声此言十二律耳。详味之,吕氏言乐前后一贯,管、吕之法若合符节,与《淮南子》、司马迁、班固诸家言上下相生者,意趣大不侔矣。(清)江永《律吕阐微》,载《四库全书》220册,台湾商务印书馆文渊阁本,第610页。

传世文献自《淮南子》《史记·律书》,十二律相生始为“黄钟下生林钟”。其后,郑玄注《周礼》,十二律相生亦以“黄钟下生林钟”为生律之序。为确保“大不愈宫,细不过羽”“宫为君,商为臣”等,也为确保“黄钟最尊”“黄钟最浊”,《管子》之法遂被儒家学者所不顾,而《淮南子》《史记》的生律之序渐成儒家家法。甚至,为纳《吕氏春秋》生十二律之序于儒家家法之窠臼,历史上还出现过不少怪论奇解。

《管子》一书,对后世的影响巨大,而至于所谓《管子》有汉代人手笔,当也不足为怪。嬴秦焚书,几断文脉。幸有汉代学者,兴灭继绝,拾残补阙,呕心沥血,校雠注疏,才使得先秦典籍焕然于世,泽霈于后世今人。可以说,若无汉代,就无先秦。此中,亦当有口传诉诸文记,时代弥远,音递字变;亦当有失之收藏,韦编朽绝,简牍散窜;亦当有手手传抄,衍夺误讹,从俗就简;亦当有“后之好事”者,私以己意,妄作增删。这些,对于今人来说,是需要精心校理,去伪存真。但最要忌讳的是,以今人之识见,究古人之认知;以今人之观念,释古人之情态;以今人之范式,度古人之仪轨。

《管子》之五音、五声,不仅限于今天所谓“音乐”“乐律”之一隅。若如同古之“礼乐”之“乐”,非专指今天“音乐”之“乐”一样。在《地员》开篇,就已经说得明白,“夫管仲之匡天下也”,管仲是辅佐“左执五音”的国君治理天下,才引出“呼”“听”“起”五音,故无论是植物学家、土壤学家,还是音乐学家、乐律学家,如果仅以自己所操专业的目光,审视《地员》之“呼”“听”“起”五声、五音,其实就是犯了笔者上面所云之忌。