教育传播的类型、定义及要素论析

2018-07-20马启龙

马启龙

一、引言

教育传播学是一个新型的交叉学科,建立时间不久,虽有一些专著出版,以及一定数量的研究论文发表,学术关注度也在逐年增加(如图1),但是教育传播学的发展还是不尽如人意:目前我国还没有教育传播学的专门学术期刊,没有专业学术组织机构,没有专门的人才培养专业,教育传播学的基本理论问题如教育传播的概念、教育传播的类型、教育传播模式的分类等等尚无较一致的看法,许多问题和事业尚待研究和开创。电化教育的开拓者和奠基人南国农先生曾在《华南师范大学学报(社会科学版)》“教育传播学研究专题”的栏目主持人语中指出:“进入信息时代,教育传播研究面临着新的挑战和机遇……如何针对教育传播的新问题进行深入研究,变得尤为迫切。”[1]本文就教育传播学的若干基本理论问题进行研究,敬待斧正。

图1 “教育传播”的学术关注度

二、教育传播的类型

笔者首先讨论传播学中传播类型的划分,意在传播中找出教育传播的位置。

1.传播的类型

一般将人类的传播行为划分为自我传播、人际传播、组织传播、大众传播,其依据是传播的范围和规模的大小。也有学者认为:“人际传播和组织传播之间还应该有群体传播,在大众传播后还应该有国际传播和全球传播,这种划分的标准依然是传播的规模。”[2]按照分类标准统一、所分的子类必须“互斥”及“穷尽”的原则审视上述分类,尚有不尽完善之处。首先,自我传播、人际传播、组织传播、大众传播的四分法的标准并不统一,“自我、人际、大众”的分类标准是传播的规模大小,而“组织传播”的标准则是组织性的强弱。若用群体传播代替组织传播,采用我传播、人际传播、群体传播、大众传播的四分法较为合适,群体传播依据其组织性的强弱可分为组织群体传播和非组织群体传播。其次,国际传播和全球传播的分类标准亦不是规模,而是区域的大小。故以传播区域的大小传播类型可分为区域传播、国内传播、国际传播和全球传播。

2.教育传播在传播中的位置

以上根据规模和区域大小所划分的传播类型中并不包含教育传播,教育传播区别于其他传播形式的特点是传播主体(即传播者和受传者)和传播内容的不同,教育传播的传播主体是教育者和学习者,传播内容是教育信息。由此,依据传播的内容或主体划分传播类型,主要包括政治传播、经济传播、文化传播、科学传播、教育传播等。图2所示的传播类型清晰地体现了教育传播在传播中的位置。

图2 传播的类型

3.教育传播的类型

由图2可以进一步划分教育传播的类型。按规模分,教育传播包括自我教育传播、个别化教育传播、集体教育传播。有学者认为“使用大众传播媒介手段传递教育信息就是远程教育。……因此,依据教育传播的规模,主要有自学传播、个别传播、课堂传播、远程(教育)传播等四种类型”[2]。笔者认为远程教育传播与其余三种教育传播类型是不能并列的,因为远程教育的本质特征是教的行为与学的行为的时空分离[3],正是这个本质决定了远程教育与传统教育的不同,而是否使用大众传播媒介手段传递教育信息不是区分远程教育与传统教育的依据,传统教育也可以使用大众传播媒介手段传递教育信息。与远程教育传播相对应的教育传播类型是面授教育传播。从现代教育的发展来看,纯粹的远程教育和纯粹的面授教育是不存在的,二者互相补充、互相融合,更多的是一种“混合式”的教育传播。若按传递教育信息过程中采用的媒介手段来划分,教育传播则可以划分为视动教育传播、口耳教育传播、文字教育传播、视听教育传播、计算机辅助教育传播、网络教育传播等类型。

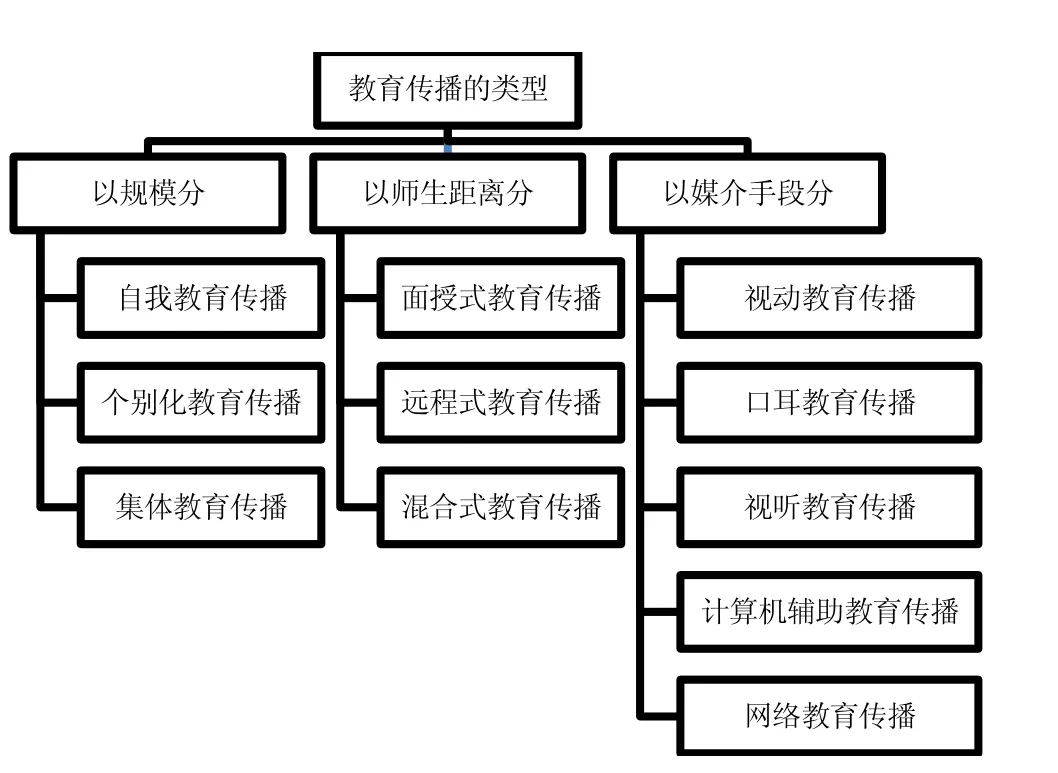

综上所述,按照分类学的原则,以不同的分类标准可将教育传播分为不同的类型,如图3所示。

图3 教育传播的类型

三、教育传播的定义

有学者对教育传播的定义进行了界定,认为现有定义从不同的侧面揭示了教育传播的内涵,但还不是很完整,应从传播的视角去探询,即主要通过传播类型的剖析把握教育传播的涵义,最后的界定是:“教育传播是指教育信息的传递或教育信息系统的运行”[2]。作者前面已经分析了她关于教育传播类型划分的不妥之处,并认为她的教育传播的定义是借鉴郭庆光关于传播的定义:“传播即社会信息的传递或社会信息系统的运行”[4],该定义结合社会学视点和信息科学视点,强调了人类传播的社会性,与物理信息、生物信息的传递相区别,即把人类传播界定为社会传播,与自然传播、机器传播相区别,作者前述的关于传播类型的划分实际上已经把传播限定在人类传播(社会传播)的范围内。我国著名学者邵培仁曾指出:“作为一种科学的研究态度,我们既不能无视前人的精神劳动成果,也不能照单全收、不假思索,用操作性、随意性的传播定义来‘指示’科学的传播学研究,也不能在没有对传播取得明确认识的情况下而贸然进入它的研究领域”[5],同样在教育传播学领域教育传播的界定也不能套用某一个学者关于传播的定义,而要细致分析教育和传播的概念,从教育学视点和传播学视点的结合来理解。

1.教育的定义

在中外教育史上,虽然对教育的界定各不相同,但广义教育和狭义教育的双重界定还是得到了广泛认同,即:广义教育是指一切增进人的知识与技能、影响人的思想品德的活动;狭义的教育为学校教育,是指社会通过学校对受教育的对象所施加的一种有目的、有计划、有组织的影响,以使受教育者发生预期变化的活动[6]。

广义教育和狭义教育的共同点是:把教育看作是一种影响人、培养人的活动,这是教育的“质的规定性”[7],是教育区别于其他社会现象和活动的根本特征。

2.传播的定义

关于传播的定义数不胜数,目前尚未一个统一的看法,丹斯和拉森在《人类传播的功能》一书中,所列举传播定义共有126种之多,但没有一种可以被公认,丹斯认为,不如建立一个有关传播定义的“观念族”,使各种观念并存,让人人都有表达自己见解的机会[8]。美国学者沃纳丁·赛弗林和小詹姆斯·W·坦卡特把传播定义分为三个“观念族”:①某些定义强调“共享”;②某些定义强调有意图的影响;③某些定义包括了任何一类影响或反应(有意或无意的)[9]。我国学者邵培仁将传播定义的“观念族”分为五类:①“共享”说;②“影响”说;③“反应”说;④“互动”说;⑤“过程”说[5]。

上述各类定义各有不足和优点,分析各种观点及代表性的传播定义,可得知传播的本质特征是社会信息的交流活动,这是传播的“质的规定性”。首先,传播的内容是“信息”。信息科学的出现为传播学提供了信息的概念,提高了传播学理论表述的科学性和严谨性,之前是将传播定义为一种社会互动行为,而在究竟是符号还是意义引起这种社会互动上存在分歧[4]。其次,这种信息是“社会信息”,是与物理信息(如刮风下雨)、生物信息(如蜜蜂跳8字舞)相区别的,社会信息是物质载体和精神内容的统一,是符号和意义的统一[4],是传播学考察的对象。再次,传播是交流活动,而不是“共享”、“传递”。因为,“共享”表明传受双方共同享有一则消息、一个观念、或者一种态度,或指传受双方对同一符号所包含的意义的分享,实际上,“同一符号对两个人可能有完全不同的含义,或者对一个人有意义,对另一个人却毫无意义”[5],并且传受双方也不是等量的、平等的分享同一信息;“传递”表明信息的流向是从传者到受者,而实际的传播活动中信息的流向是复杂多向的。总之,界定传播使用“交流”一词较为准确,即传播是一种复杂的多向的信息交流活动。

3.教育传播的定义

目前关于教育传播的比较有影响的定义有:

“教育传播是由教育者按照一定的目的要求,选定合适的信息内容,通过有效的媒体通道,把知识、技能、思想、观念等传送给特定的教育对象的一种活动。是教育者和受教育者之间的信息交流活动。”[8]

“教育传播旨在遵循传播、教育、生理、心理等客观规律,运用教育媒体,传播教育信息,以实现教育和教学的优化。”[10]

“教育传播是一种以培养和训练人为目的而进行的传播活动。”[11]

“教育传播是一种以培养和训练人为目的而进行的信息传播活动。也就是说,是一种有目的、有意识地对人进行教育的传播活动。”[12]

上述前两个定义从传播学的视角入手,揭示了教育传播的要素(教育者、教育信息、媒体通道、教育对象)和过程、信息交流等传播规定性,后两个定义从教育学的视角入手,揭示了教育传播的培养和训练人的教育规定性。

教育传播学是一门教育学与传播学的交叉学科,是综合运用教育学和传播学的原理、理论来解决教育教学问题的应用学科(而不是运用传播学的理论解决教育问题),关于教育传播问题的研究要紧密结合教育学视点和传播学视点,而不应有所倚重。因此,综合上述关于传播的定义和教育的定义论述,作者遵循结合教育学视点和传播学视点的原则得出如下教育传播概念的界定:教育传播是指教育者与学习者之间通过教育信息的交流来影响、培养学习者的活动。在此需要说明的一点是:教育信息是社会信息的一种,与政治信息、经济信息、文化信息、艺术信息等共同构成社会信息,是教育传播的内容,如此也符合传播类型划分中所体现的教育传播在传播中的位置。

四、教育传播系统的要素

一般认为,系统是指由相互作用、相互联系的若干要素结成的具有特定功能的有机整体,由此可知系统的如下特征:由一定的要素组成;要素相互作用构成一定的联系;要素相互联系而形成的作为整体的功能。利用系统论的观点来考察教育传播,首先就需探讨教育传播系统的要素(以下简称“教育要素”)。

教育要素问题是教育学、教育传播学的基本理论问之一,作者在教学及研究过程中发现:大多数《教育学》教材、专著只是分章探讨了教师、学生、课程、教学内容等,从而间接回避了“教育要素”的论述,先后只有南京师范大学教育系编写的《教育学》、郑金洲教授著的《教育通论》、冯建军教授主编的《现代教育学基础》、石中英教授在《教育学基础》等著作中有过阐述;专门探讨教育要素问题的论文也不多,作者通过检索CNKI发现只有赵儒彬的《学习要素与教育要素——教育的四要素》、沈俊强的《再论“教育要素”——新一轮基础教育课程改革背景下的重新解读》、张国霖的《重构“教育要素”及其实践意义》、马前的《教育要素的矛盾视角分析》等几篇;但在目前的基本《教育传播学》专著中均对教育传播系统的要素有所论及。总之,关于教育要素的多寡与具体内容,众说纷纭,莫衷一是,有“三要素说”(如教育者、受教育者和教育影响[13][14];教育者、受教育者和教育中介[15][16];教师、学生和教材[17];教育者、学习者和教育资料[18];教育主体、教育内容和教育观念[19])、“四要素说”(即教育者、受教育者、教育媒介和教育环境[20];教育者、受教育者、教育内容和教育手段[21];学习者、教育传递者、教育引导者和教育媒介[22];学习者、教育目的、教育者和教育影响[23];教育者、教育媒体、教育信息和受教育者[8];教育者、信息内容、教育媒体和学习者[10];教育者、信息、通道和媒体、受教育者[11])、“六要素说”(即教育主体、教育目标、教育内容、教育手段、教育环境和教育途径[21])、“七要素说”(即教师、学生、语言、功课、教授、学习和试验[20])。

在考察教育要素问题时,第一,必须明确教育的本质,否则连“教育是什么”都不清楚的情况下妄谈教育要素是不合逻辑的。前已述及,教育是一种影响人、培养人的活动,在此教育是广义的,包括古今中外、校内校外一切教育在内的,由此教育活动首先必须要有施加影响、实施培养的人及对象,作者称之为教育者和学习者;其次,必须要有施加的“影响”,即教育者和学习者之间交流的内容,作者借用传播学认为的“传播内容是信息”的观点,将之称之为教育信息;再次,教育者和学习者之间交流教育信息必须要有一定的中介,上述对教育要素认识的最大不同就在于这个“中介”上,或直接称之为“教育中介”、“教育影响”,或称之为“教育媒介”、“教育环境”,或称之为“教育手段”、“教育途径”,作者认为这个“中介”就是指在教育过程中运用的一切物质手段、方法技能和知识经验的总和,这个“总和”是什么呢?用“教育中介”、“教育影响”、“教育媒介”、“教育环境”、“教育手段”、“教育途径”中的任何一个指代都有失偏颇,作者认为这个“总和”就是“教育技术”!在此教育技术不是通常所说的教育技术学科、教育技术专业甚至教育技术领域,那是一种实然状态下的教育技术,而作者所说的是一种应然状态下的教育技术,即在教育过程中运用的一切物质手段、方法技能和知识经验的总和;最后,除此之外,教育活动可能还涉及到其他的一些因素,如教育目的、教育观念、教育效果等,对此我们在考察教育要素问题时,要注意下面一点。

第二,要正确认识教育传播系统的构成要素,必须区分“要素”和“因素”两个概念:要素是指构成事物的必要因素,而因素是指构成事物本质的成分、决定事物成败的原因或条件,这说明因素外延宽于要素。在教育传播系统中,影响其运行的因素有许多,其中有些是必要成分,缺少这些成分就不称其为教育;而另外一些因素属于充分条件,条件越充分,教育活动越有效,前者可称为教育要素,要素和后者都可称为教育因素,即教育要素是构成教育传播系统的必不可少的条件或成分。基于此,作者认为教育者、学习者、教育信息、教育技术是教育传播系统必不可少的成分,是教育要素,而教育目的、教育观念、教育效果、教育评价、教育反馈甚至教育干扰等等都属于教育因素,可用图4来表示。

图4 教育因素

如图4所示,中心的长方形代表教育要素,包括教育者、学习者、教育信息和教育技术,圆形代表教育传播系统,构成教育传播系统的成分除了四个教育要素外,还包括教育目的、教育效果、教育评价、教育反馈和教育干扰等因素,最外的正方形代表社会大系统,正方形(社会大系统)与圆形(教育传播系统)相切代表教育传播系统总是处于一定的社会大系统之中,二者之间发生着控制论意义上的输入与输出关系,并且由于社会背景的不同、社会时代的变迁,四个教育要素之间的关系(图4中的双向箭头)也会发生相应的变化。