川西高原甘孜黄土-古土壤容重的特征及其古环境意义

2018-07-19杨胜利刘维明梁敏豪刘楠楠

成 婷,杨胜利,刘维明,李 帅,梁敏豪,刘楠楠,陈 慧

1. 兰州大学 西部环境教育部重点实验室,资源环境学院,兰州 730000

2. 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所,成都 610041

川西高原位于青藏高原的东南边缘,气候主要受印度洋西南季风和高原季风的影响(蒋复初等,1997;潘保田和王建民,1999;颜茂都等,2001;陈诗越等,2002)。川西高原上广泛分布中更新世时期以来形成的连续风尘黄土沉积(罗来兴和杨逸畴,1963;柴宗新,1982;陈富斌等,1990;方小敏等,1996;蒋复初等,1997;潘保田和王建民,1999;颜茂都等,2001;乔彦松等,2010),它们是高原隆升、气候变迁与环境演化最直接、最敏感的记录之一。研究该地区黄土-古土壤序列及其古环境意义,对于认识高原隆升的环境影响,探讨青藏高原东部地区的大气环流模式及其与周边地区气候变化之间的关系,具有重要意义,并可为印度季风、高原季风和西风的演化过程与机制的研究提供重要证据。

黄土-古土壤的容重是粉尘堆积过程和古环境变化的综合反映,因此可以作为研究古环境的一个重要代用指标。对黄土高原地区的黄土-古土壤容重的研究显示,土壤容重主要受沉积时期的气候条件影响,反映了粉尘堆积速率和成壤过程的相互消长关系,可以作为古气候的有效代用指标(安芷生和魏兰英,1980;刘东生等,1985)。根据土壤容重、地层厚度,以及黄土在不同时期的堆积情况,可以很好地恢复黄土高原更新世以来的粉尘沉积通量变化(刘东生等,1985)。安芷生等(安芷生和肖举乐,1990;An et al,1991)通过容重和堆积速率计算了洛川最近13万年的风尘沉积通量,重建了风场强度和古气候演化历史。通过对郑州邙山赵家峪剖面的研究,肖华国等(1998)发现容重与磁化率反映的夏季风变化有显著的正相关关系,而与粒度反映的冬季风变化有显著的负相关关系,因此容重记录综合反映了冬夏季风气候组合关系的变化。孙有斌等(2000)通过对灵台剖面的研究,发现容重不仅在轨道时间尺度上记录了东亚冬、夏季风气候的相互演替变化,而且典型冰期的容重记录还可能在更短时间尺度上揭示了季风气候的变化。Zhu et al(2004)对灵台剖面研究之后,发现容重可以作为中国黄土的一个有效古气候敏感参数,它比磁学参数更独立于成壤作用,其变化更加清晰地揭示了S1中的子地层。靳春胜等(2008)通过对比洛川剖面和白草塬剖面,发现在六盘山以东半湿润半干旱气候区,容重主要受成壤作用影响,可以作为夏季风演化的替代性指标,在六盘山以西半干旱气候区,容重主要受沉积物粒度影响,可以作为冬季风演化的替代性指标。昝金波等(2010)通过对西昆仑山黄土容重的研究,认为在极端干旱区,容重受季风的影响微弱,主要反映源区的干旱程度。

已有的研究主要集中在黄土高原和干旱区黄土,而青藏高原地区黄土容重的研究较少,尤其是对川西高原地区的黄土沉积的容重,还未见相关报道。因此本文选择了位于甘孜县新市区北的典型黄土剖面进行了详细的土壤容重分析,并结合磁化率与粒度记录,系统探讨了黄土沉积过程、土壤化过程对甘孜地区黄土容重的影响,及其所反映的古环境信息。研究无论对于理解不同气候环境条件下的土壤容重的古气候意义,还是对于揭示青藏高原东部地区的气候演化过程都具有重要意义。

1 剖面概况

甘孜位于川西高原西部,地处横断山脉北段,属于青藏高原东南缘,为大陆性高原山地型季风气候,主要受西南季风、高原季风和西风的影响。年平均温度5.6℃,冬长夏短;年平均降水量636 mm,降水主要集中在夏季,占全年的80%以上。

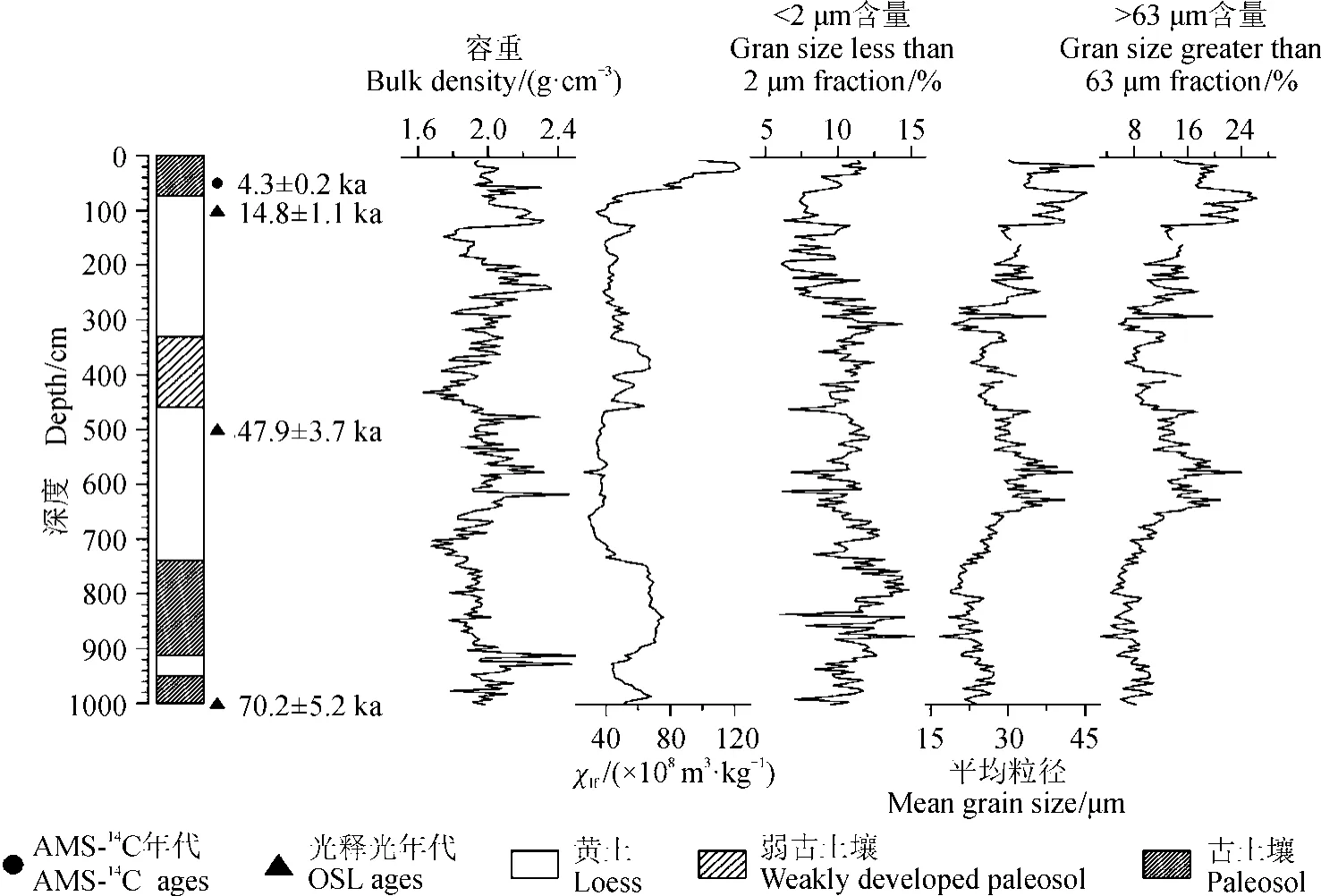

新市黄土剖面(XS)位于四川省甘孜县新市区西北部(图1),雅砻江三级阶地上,海拔为3400 m。出露部分为一垂直陡崖,厚10 m,未见底,上部0.75 m为全新世古土壤S0,深棕褐色,中等团块—团粒结构,含大量植物根系;0.75 — 3.3 m为灰黄色黄土层,块状疏松;中部3.3 — 4.6 m为浅棕色古土壤层;4.6 — 7.4 m灰黄色黄土层,块状疏松;7.4 — 10.0 m为棕褐色古土壤层,其中9.15 — 9.5 m处夹一薄层黄土。土壤有机质AMS-14C和光释光(optically stimulated luminescence,OSL)测年分析表明该剖面底部开始堆积于~75 ka。根据野外记录和环境指标结果将剖面地层自下而上划分为:S1,L1—2,Sm,L1—1,S0(图 2)。

图1 川西高原地形与剖面位置图Fig.1 Topography of the western Sichuan Plateau and the location of XS section in Ganzi

图2 甘孜XS剖面地层以及容重、磁化率(χlf)和粒度指标随深度的变化Fig.2 Stratrigraphy and variations of bulk density, magnetic susceptibility and grain size in the Ganzi loess section

2 实验方法

容重、磁化率和粒度分析均在兰州大学西部环境教育部重点实验室完成。容重分析先将获得的块状样品进行风干,然后根据阿基米德原理采用浸油法(孙有斌等,2000;昝金波等,2010)测量。首先在量筒中倒入适量植物油,读取油的体积为v1,将量筒放于天平置零,取风干后的块状样品快速浸入油中,并快速读取样品质量为m和油与样品的总体积为v2,计算求得样品的容重:容重= m /(v2− v1)。每个样品重复测量2次后取其平均值,整个剖面共分析样品200个。

磁化率分析使用英国Bartington MS2磁化率仪完成,将样品用保鲜膜包好称重后放入无磁塑料盒,每个样品重复测量2次后取其平均值。粒度分析在英国Mastersizer 2000激光粒度仪上测量,使用H2O2去除有机质,HCl去除碳酸盐,静置12小时使其充分沉淀后倒去上层液体,再加入(NaPO3)6分散剂并用超声波振荡后,放入仪器进行分析。AMS-14C测年在兰州大学西部环境实验室进行样品前处理后,送往北京大学AMS-14C实验室完成测量;光释光测年选用石英矿物,采用单片再生剂量法(Murray and Wintle,2000),在中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所释光测年实验室完成测量。

3 结果与讨论

XS剖面黄土-古土壤容重值在1.63 — 2.53 g ∙ cm−3变化,其中黄土的容重变化范围为1.67 — 2.48 g ∙ cm−3,平均值为2.01 g ∙ cm−3。古土壤的容重变化范围为1.63 — 2.53 g ∙ cm−3,平均值为 1.94 g ∙ cm−3,较黄土平均容重小0.07 g ∙ cm−3(表1)。其容重值高于洛川剖面(靳春胜等,2008)(1.25 — 1.86 g ∙ cm−3)和白草塬剖面(靳春胜等,2008)(1.05 — 2.18 g ∙ cm−3),远高于西昆仑山地区的土壤容重(昝金波等,2010)(1.25 — 1.60 g ∙ cm−3),与灵台剖面(孙有斌等,2000)(1.85 — 2.18 g ∙ cm−3)和邙山剖面(肖华国等,1998)(1.50 — 2.50 g ∙ cm−3)基本相当。

表1 XS剖面黄土-古土壤层的容重平均值Tab.1 Average bulk density of loess-paleosols at XS section /(g ∙ cm−3)

甘孜黄土-古土壤容重随剖面深度变化明显(图2),自上而下未见增大趋势,表明天然压实作用的影响较小,考虑到地层厚度较薄,其影响基本可以忽略。整体来看,随着剖面深度增加,容重值的变化趋势与磁化率、粒度的变化趋势十分相似。与磁化率、<2 μm组分的变化具有很好的负相关关系,而与平均粒径、>63 μm组分的变化呈明显正相关,即容重的高值对应着磁化率的降低和粒度的变粗。这种对应关系比较特殊,尤其与黄土高原地区存在很大差异。

在古土壤中,0 — 0.75 m处、3.3 — 4.6 m处、7.4 — 9.1 m处和9.9 m处,磁化率显示峰值的等深处的容重均显示低值;粒度<2 μm组分百分含量的变化曲线与磁化率曲线变化趋势一致,与容重同样存在类似的负相关关系(图2),而磁化率的高低与成壤作用有关(安芷生等,1990;An et al,1991),成壤过程中产生的新的自生磁颗粒主要集中在黏粒部分(<2 μm),因此反映了剖面容重受到了研究区土壤化过程的影响。在黄土中,1.2 m处、4.6 — 7.4 m处,平均粒径、>63 μm组分百分含量峰值的等深处完全对应着容重的峰值,且在整个剖面的容重曲线与平均粒径、>63 μm组分百分含量的变化曲线非常相似。仅4.3 m处的容重谷值较平均粒径、>63 μm组分百分含量的谷值稍微偏下一些。粒度的变化代表了大尺度空间范围内风场的变化(安芷生等,1991)以及冬季风的强弱与物源的远近(Ding et al,1994,2002;Porter and An,1995;Xiao et al,1995;Lu et al,2003),尤其粗粒组分较为稳定,不易受沉积后改造的影响,对于风积粉尘而言可以反映其源区与搬运风动力的情况(Rutter,1992;刘冬雁等,2010),因此反映了剖面容重受到了研究区沉积过程的影响。

在末次间冰期(S1)阶段,气候温暖湿润,有利于土壤发育和土壤孔隙度变小,磁化率表现为高值(图2),但粒度数据分析表明,冬季风与西风减弱,粉尘颗粒明显变细,这就使得沉积物质量显著变轻,最终导致容重减小。末次冰期(L1)阶段,气候相对干冷,表现为磁化率曲线与粒度<2 μm组分百分含量曲线处于较低水平且变化较为平缓,强盛的冬季风与西风使得粉尘粒度变粗且波动较大,容重曲线与平均粒径、>63 μm组分百分含量曲线具有很好的正相关关系,即在土壤孔隙度变化较小的情况下,粉尘颗粒变粗质量变大,容重增大。全新世(S0)阶段,气候温暖,降水充沛,土壤发育,磁化率表现为高值。虽然S0阶段的磁化率相较S1阶段更高,但S0阶段的粒度明显粗于S1阶段,容重的变化特征与粒度一致,S0阶段的容重大于S1阶段,表明相较于磁化率,剖面容重与粒度的相关性更强,即沉积过程对容重的影响比土壤化作用更明显。上述分析解释了剖面黄土地层中的容重略大于古土壤地层中的容重这一特征,这一现象与洛川剖面(靳春胜等,2008)和邙山赵家峪剖面(肖华国等,1998)存在较大差异;反映了剖面容重主要受沉积物颗粒粗细的影响,这与白草塬剖面(靳春胜等,2008)的情况较为一致。因研究区主要受西南季风、高原季风和西风影响,而西风和高原冬季风主要控制了高原东部的降尘活动(叶笃正等,1979),即沉积物粒度主要记录了西风和高原冬季风的变化信息,所以推测甘孜黄土-古土壤容重主要受西风和高原冬季风作用的风尘沉积过程的控制,可以作为西风和高原冬季风演化的替代性指标。

XS剖面黄土样品和古土壤样品的容重与磁化率的相关性均较弱(图3),可能表明土壤化过程对容重的影响较小;而黄土、古土壤样品的容重与粒度> 63 μm组分的百分含量存在一定的相关性。在黄土样品中容重与粗颗粒含量之间的正相关关系更为明显,即沉积物粗颗粒含量越多,容重越大,这指示了研究区土壤容重受粒度变化的影响更大,而粒度变化主要为西风和高原冬季风所控制。黄土中> 63 μm的组分很难被风吹扬至高空以悬移的方式输送,主要在近地面以跃移的方式移动,因此该组分的含量除了受到风力强度的控制之外,还受到沉积区与物源区的距离控制(丁仲礼等,1996)。当气候干旱加剧,源区范围扩大,粗颗粒物质较容易搬运,沉积物中粗颗粒组分含量越多质量就越大,在土壤孔隙度变化较小的情况下,再加上压实、成壤等后期改造作用较小,所以土壤容重也就越大。因此,甘孜黄土容重一定程度上还反映了青藏高原东部地区干旱程度的变化。

图3 甘孜XS剖面黄土和古土壤容重与磁化率(χlf)、> 63 μm粒度含量的相关关系Fig.3 Scatter plots of bulk density versus magnetic susceptibility and grain size of the loess-paleosol sequence from XS

4 结论

甘孜黄土 -古土壤容重在 1.63 — 2.53 g ∙ cm−3变化,其中黄土的容重变化范围为1.67 — 2.48 g ∙ cm−3,平均值为2.01 g ∙ cm−3;古土壤的容重变化范围为1.63 — 2.53 g ∙ cm−3,平均值为 1.94 g ∙ cm−3,较黄土平均容重小0.07 g ∙ cm−3。甘孜黄土-古土壤容重高于洛川黄土和干旱区黄土,与灵台黄土、邙山黄土基本相当。

土壤容重与磁化率、粒度< 2 μm组分变化具有很好的负相关关系,而与平均粒径、粒度> 63 μm组分变化呈明显正相关,表明土壤容重受到了土壤化过程和风尘沉积过程的影响。与环境指标的相关分析表明甘孜黄土受风尘沉积过程的影响更为显著,因此可以作为西风和高原冬季风变化的替代性指标,深入研究该区黄土的容重变化有助于进一步理解青藏高原东部环境的演化历史与过程。

致谢:黄政、洪苗苗参加了野外工作,深致谢忱。