现代文明和原始自然的碰撞

——安石榴《大鱼》赏读

2018-07-19■

■

【原文呈现】

大鱼

■安石榴

镜湖里有大鱼,不是一般意义上的大鱼,就是说不是一米两米的大鱼,而是三四十米的大鱼,和往来的游船仿佛。

有关镜湖大鱼的事情虽不及喀马斯湖大鱼影响广泛,但也终于是沸沸扬扬的了。

这是个噱头吗?抑或是炒作?都不关我的事,我用这样的语气叙述和任何传媒不搭界,只因为——等一下!

我的伯父住在镜湖边,是个老林业,年轻时在镜湖水运厂,专门把刚砍伐下山的原木放入湖中,排好,原木就在动力牵引下浮在水面上被运出山外。我从来没亲眼见过水运原木的壮观场面,它像一种灭绝的动植物永远消失了,我只见过一幅版画,不过我觉得好在是一幅版画。

我的伯父安居山中,和伯母养了一头奶牛,两只猪,三箱蜜蜂,一群鸡,一条狗,侍弄一大块园子。

我那一次到伯父家,正是大鱼的流言泛滥的时候,有传闻说捉到大鱼有悬赏,但是从没有人通过任何方式捕捉到它,是的,从不。

我走进院子的时候,伯父和伯母在八月的秋阳里铰蜂蜜。伯父很神,他穿着一件半截袖的老头衫,露着两只黝黑的胳膊,一只脚踏着踏板,蜜蜂们“嗡嗡”地围着他转。我看得心惊胆战,尤其是在伯父稀疏的头发里、伯母的鼻尖上有蜜蜂爬来爬去。

我把照相机、摄像机、红外望远镜等等机械,居高架在伯父的院子里,一排枪口一样对着湖面。在这些事情完成之前,我没有说一句话,反之亦然,伯父伯母也并未理睬我。

然后,我问伯父:“真的有大鱼吗?镜湖就在您眼前,您见过它吗?”

伯父沉吟了片刻,说:“你记好了,什么事情都不能让人知道。”伯父把“人”字说得很重:“人要是知道了,就没好了。要是人不知道这山里有大松树,那些大树就还活着,现在还活着,一千年、一万年也是它。人知道了,那些大树就没有了,连它们的子孙也难活。”

趣味逻辑

猜扑克牌

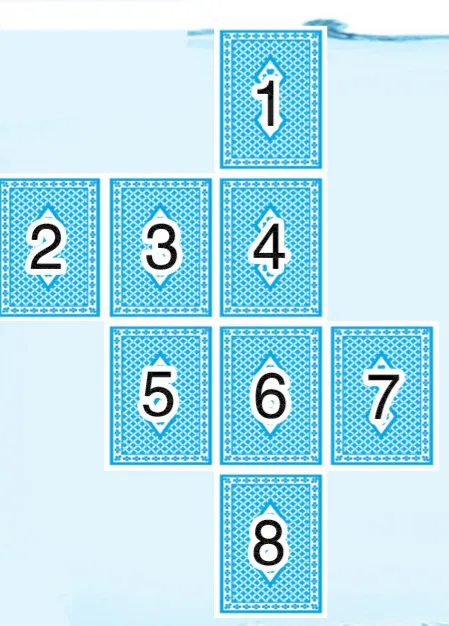

桌上有8张已经编号的纸牌扣在上面,它们的位置如图所示:

在这8张牌中,只有K、Q、J和A这四种牌。其中至少有一张是Q,每张Q都在两张K之间,至少有一张K在两张J之间,没有一张J与Q相邻;其中只有一张A,没有一张K与A相邻,但至少有一张K和另一张K相邻。

你能找出这8张纸牌中哪一张是A吗?

(答案在本期找)

我当时心里充满了探索的热望,打断伯父:“求您说实话,到底有没有大鱼?”

伯父深深地看了我一眼,不吱声,我突然感到不同寻常的异样。首先是大黄狗,刚才还在我身边前钻后跳地撒欢,这一刻忽然夹起尾巴、耷拉着耳朵、耸着肩膀一溜烟钻进窗户下面的窝里去了。几只闲逛的鸡伸长了脖子偏着头,一边仔细聆听,一边高举爪子,轻落步,没有任何声息地逃到障子根去了。

我猛地领悟了伯父的眼神,随即周遭巨大的静谧漫天黑云一样压下来。阳光并不暗淡,依然透明润泽,但是森林里鸟儿们似遇到宵禁同时噤声,紧接着,平静如镜的湖面涌起一层白雾,顷刻间一排排一米多高的水墙,排浪似的一层一层涌来,然后——等一下,你猜对了。

大鱼出现了!

大鱼又消失了!

一切恢复原样。

我七八个现代化机器等同一堆废铁,是的,我没来得及操作。懊恼地坐在地上,看着鸡们重新开始争斗,大黄狗颠颠地跑出院子站在湖边高声大吠,森林里的鸟儿们的歌声循环往复,我忽然想:其他动物或者植物该是怎样的呢?

伯父却淡淡地说:“我们活我们的,它们活它们的,不相犯。”又说:“你倒是个有缘的,有的时候它几年也不会出来一次。”伯母在旁边连连点头。

随后的一个月时间里,我都住在伯父家里。我睡得很少,吃得也很少,基本没有说话,但是心里很静,很熨帖。伯父伯母每天仍然愉快地忙碌着,两只猪、一头牛短促的呻吟和悠长的叹息互相唱和,呈现的都是生命的本来面目。我不知道是哪一天晚上,伯母拿来自酿的山葡萄酒,我和伯父喝着唠着,就听见了伯父给我讲的又一个惊人的森林故事。

野人?外星人?等一下,别猜了,你猜不对。而且,我和伯父一样,不会说出一个字。

打死也不说。

【美文赏读】

安石榴的《大鱼》立意高远,结构精当,叙述从容,构成了“经典作品”的质地。人类的文明进步和大自然的原始形态能否和谐相处,一直是一组被反复拷问的矛盾。主人公的结论是,人作为万物灵长,更应该靠自律和品行的升华。作品的叙述不疾不徐,流淌诗意,故事情节虽呈跳跃性,表述起来却十分工稳内敛。通过极简短的描绘与对话,烘托出一种大情怀和人的内心世界,环境、人物、气氛与题旨恰如其分地糅合在一起,把一个形神兼具的主人公形象刻画出来。

好小说离不开一个故事核,然而写作质量的高下,则体现在作者能否调动出具有合理密度的小说艺术手段,来表述或诠释好这个故事,即在语言、描写、叙述、留白、思辨、剪裁乃至情节设置和营造氛围等元素上,为之服务。所以,不会“编故事”则小说寡味,仅会“编故事”则小说流俗,个中奥妙,全凭写作者下功夫体味。