储藏条件对普洱茶品质的影响及其茶汤饮用安全性分析

2018-07-18黄端杰

张 霞,黄端杰

(1.长江大学园艺园林学院,湖北荆州 434025; 2.长江大学根系生物学研究所,湖北荆州 434025)

普洱茶是以地理标志保护范围内的云南大叶种晒青茶为原料,并在地理标志保护范围内采用特定的加工工艺制成的具有独特品质特征的茶叶[1]。“越陈越香,红褐明亮”是普洱茶最为独特的风味与特色[2]。普洱茶的储存对其风味的形成至关重要,依仓储环境不同可分为干仓和湿仓,干仓和湿仓的主要差别在于温度、湿度和通风程度等环境条件的不同。一般认为,干仓存储普洱茶,既保存普洱茶的本质真性,又增加了品茗价值,但是要达到品饮年份,需要很长的时间;湿仓能加速普洱茶的后发酵,在短时间内达到自然仓储多年的效果,但湿仓茶容易产生仓味,进而极易发生霉变[3],饮用是否安全也有待研究。普洱茶陈化的机理是什么、怎样才能满足普洱茶最佳存储环境等方面的研究极少。本研究以普洱茶为原料,设置不同潮水量和温度,模拟湿仓环境储藏,通过感官审评各储藏时间普洱茶的品质变化,并测定主要成分含量对各茶样的茶汤进行饮用安全性分析,从而探究不同储藏条件对普洱茶品质形成的影响。为普洱茶的后续储藏提供参考,也为干仓或湿仓普洱茶的品质鉴定、存储工艺及饮用安全性提供一定的理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

供试材料为2013年特级宫廷普洱茶,产自云南普洱,外形条索紧实匀整、红褐匀净,冲泡后的汤色红浓明亮,略带陈香,滋味醇厚,叶底红褐欠软。

1.2 试验设计

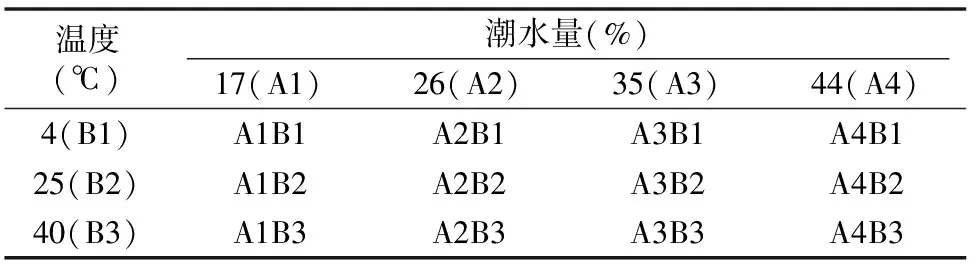

普洱茶的茶坯潮水量是渥堆前的一个关键技术[4],潮水量是指往样品茶中加水增湿至设定的茶坯含水量。本试验设置4个初始含水率,使潮水量分别为17%(A1)、26%(A2)、35%(A3)、44%(A4),3个温度水平分别为4 ℃(B1)、25 ℃(B2)、40 ℃(B3),共12个处理组合(表1),每个组合重复2次。每个处理样品量为500 g,5 d取样1次,共取6次,每次取样后保持其潮水量不变,储存30 d后对各处理茶样进行感官审评。

表1 普洱茶储藏条件的处理组合

1.3 测定项目及方法

茶叶感官审评参照GB/T 23776—2009[5];含水量测定参照GB/T 8304—2002[6];水浸出物含量测定参照GB/T 8305—2002[7];氨基酸含量测定参照GB/T 8314—2002[8];茶多酚含量测定参照GB/T8313—2002酒石酸亚铁比色法[9];可溶性糖含量测定采用蒽酮比色法[10];亚硝酸盐含量测定参照 GB/T 5009.33—2003[11];菌落总数测定参照GB/T 4789.2—2010平板菌落计数法[12]。

1.4 茶汤饮用安全评价方法

普洱茶茶汤中菌落总量的安全评价以GB/T 19296—2003[13]为标准,亚硝酸盐含量的安全评价以GB/T 5749—2006[14]为标准。

2 结果与分析

2.1 不同温度和湿度储存条件下普洱茶的感官审评结果

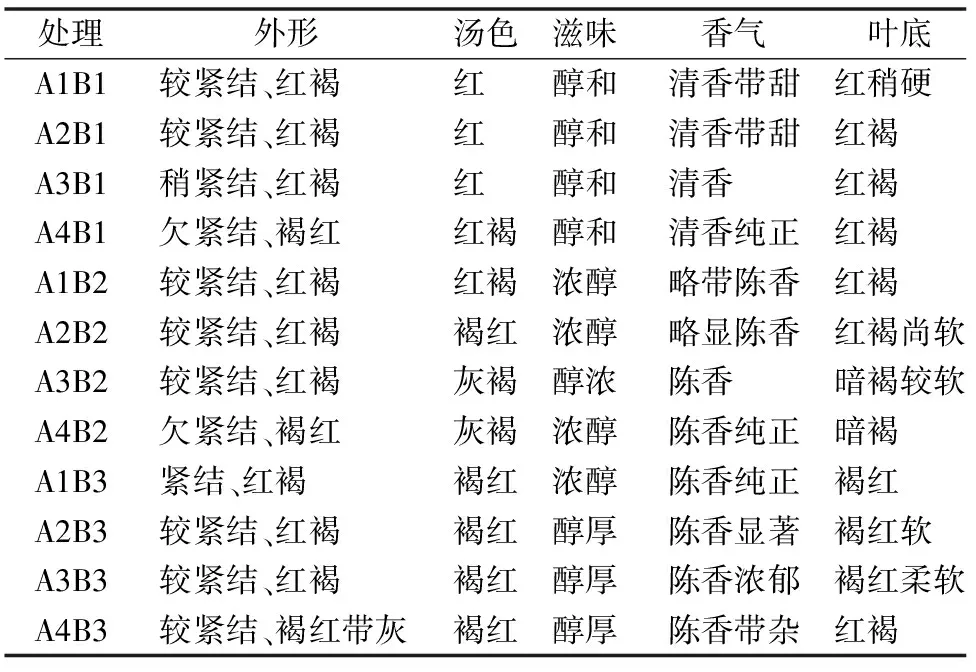

由表2可见,在相同的温度条件下,随潮水量的增加,干茶外形由紧结逐渐向欠紧结转变,色泽逐渐加深;汤色及叶底色泽逐渐加深。4 ℃条件下,随潮水量的增加,香气呈现清香带甜—清香—清香纯正的变化,叶底由红稍硬变为红褐;25 ℃ 条件下,随潮水量的增加,香气呈现略带陈香—陈香—陈香纯正的变化,叶底呈现出红褐—红褐尚软—暗褐较软—暗褐的变化;40 ℃条件下,随潮水量的增加,滋味由浓醇变为醇厚,香气呈现出陈香纯正—陈香显著—陈香浓郁—陈香带杂的变化,叶底由褐红至红褐转变。

表2 不同储存条件下普洱茶的感官审评结果

潮水量一定时,随储存温度升高,干茶色泽、汤色及叶底色泽总体呈现逐渐变深趋势。当潮水量为17%时,随温度的升高,滋味由醇和变为浓醇,香气呈现出清香带甜—略带陈香—陈香纯正的变化。潮水量为26%、44%时,滋味随温度的升高呈现出醇和—浓醇—醇厚的变化,其中潮水量为26%时,香气呈现清香带甜—略显陈香—陈香显著的变化;潮水量为44%时,香气呈现清香纯正—陈香纯正—陈香带杂的变化。潮水量为35%时,随温度的升高,茶汤的滋味呈现醇和—醇浓—醇厚的变化,香气呈现清香—陈香—陈香浓郁的变化。

2.2 不同温度和湿度储存条件下普洱茶的理化成分

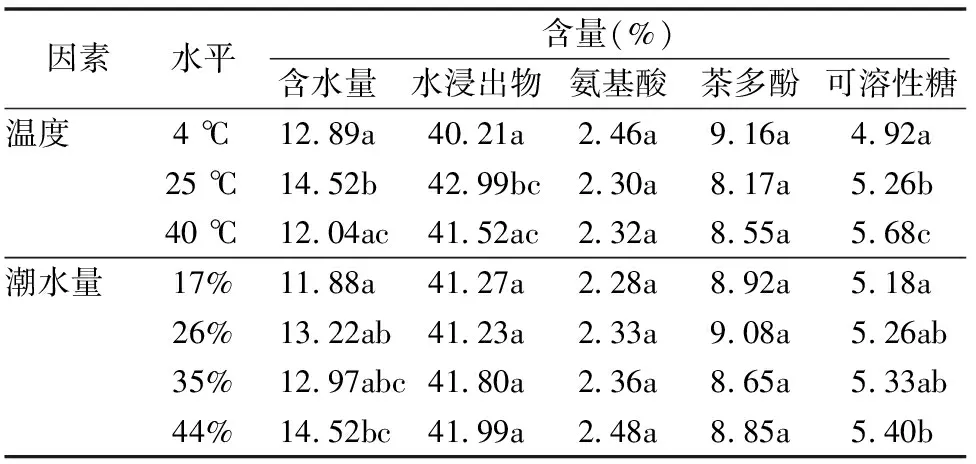

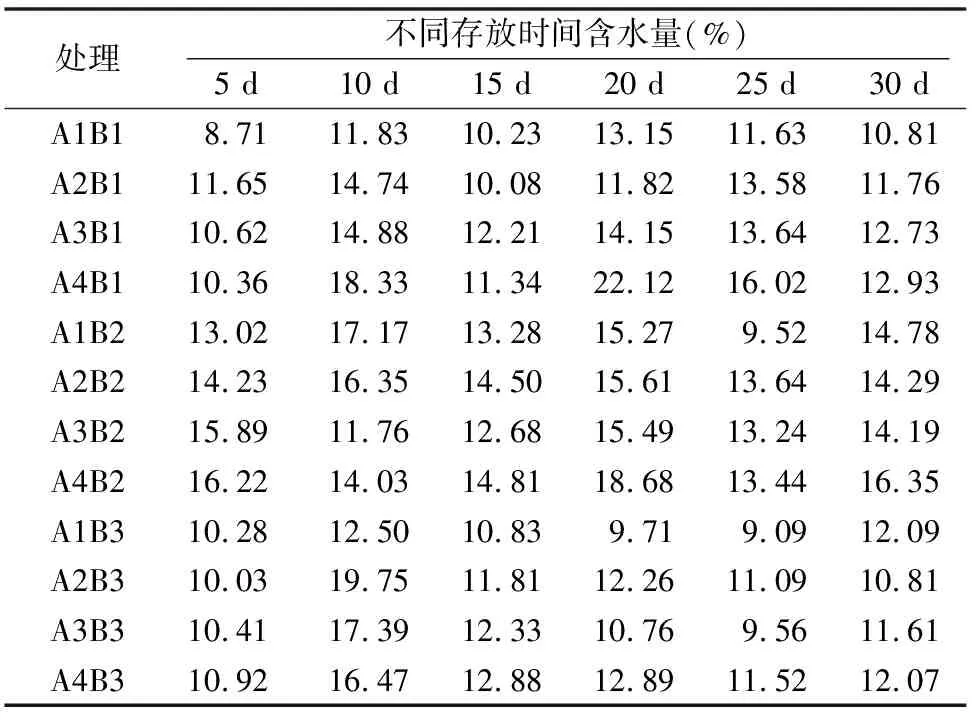

2.2.1 含水量 从表3可知,温度和潮水量对普洱茶的含水量均有显著影响,其中常温25 ℃下含水量显著高于低温4 ℃及高温40 ℃,潮水量17%与44%之间存在显著差异,其他组合之间差异不显著。由表4可知,在17%潮水量条件下,含水量总体呈现先逐渐升高后逐渐下降趋势。

表3 不同储藏处理主要化学成分多重比较

注:同列同一因素数值后不同小写字母表示在0.05水平上差异显著。

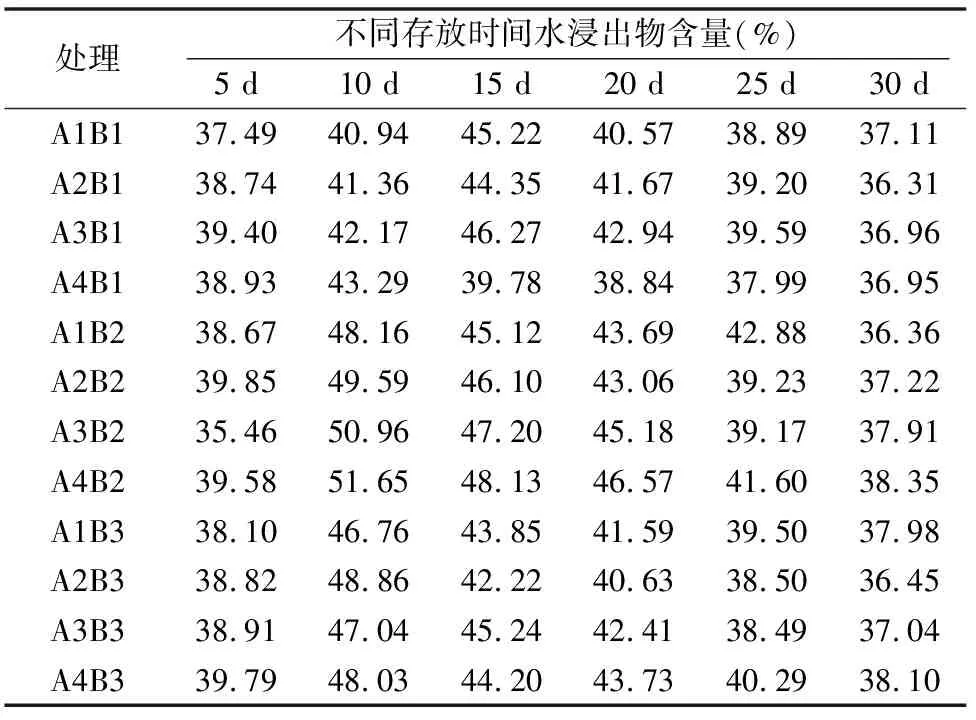

2.2.2 水浸出物含量 从表3可知,潮水量对普洱茶的水浸出物无显著影响,4个组合之间无显著差异。不同温度处理下存在一定差异,4 ℃低温下水浸出物含量明显低于25 ℃常温。由表5可知,在25 ℃常温条件下,随着储藏时间的延长,水浸出物含量先增加,到25 d出现缓慢下降的趋势。

表4 不同储藏条件下普洱茶含水量的变化

2.2.3 氨基酸含量 从表3可知,温度和潮水量对普洱茶的氨基酸含量均无显著影响,各潮水量处理和温度处理之间也无显著差异。结合表6可见,随着存放时间的延长氨基酸含量呈总体下降趋势,这可能与氨基酸的氧化降解及与其他物质聚合成不溶性物质有关。

表5 不同储藏条件下普洱茶的水浸出物含量

表6 不同储藏条件下普洱茶的氨基酸含量

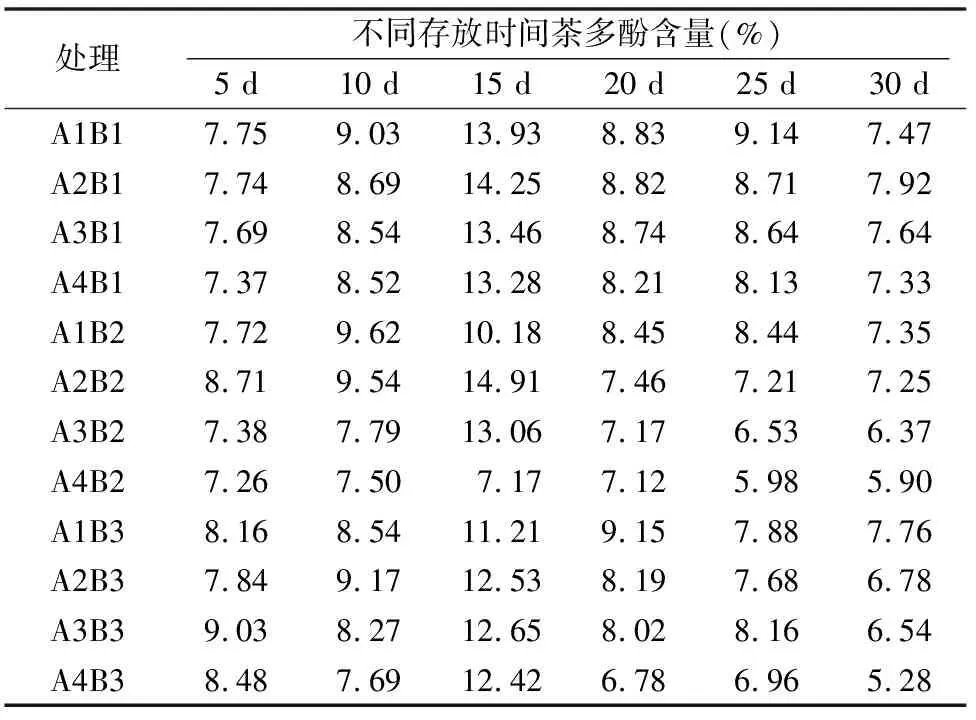

2.2.4 茶多酚含量 从表3可知,温度和潮水量对普洱茶中茶多酚含量均无显著影响,各潮水量处理和温度处理之间也无显著差异。由表7可知,随着储存时间的延长,普洱茶中茶多酚含量整体呈先上升后下降的趋势,整体表现为储藏15 d后下降。这可能是茶多酚自动氧化聚合成高分子物质的速度加快,温度越高、储藏时间越长,氧化聚合越快,茶多酚含量下降趋势越明显。

表7 不同储藏条件下普洱茶的茶多酚含量

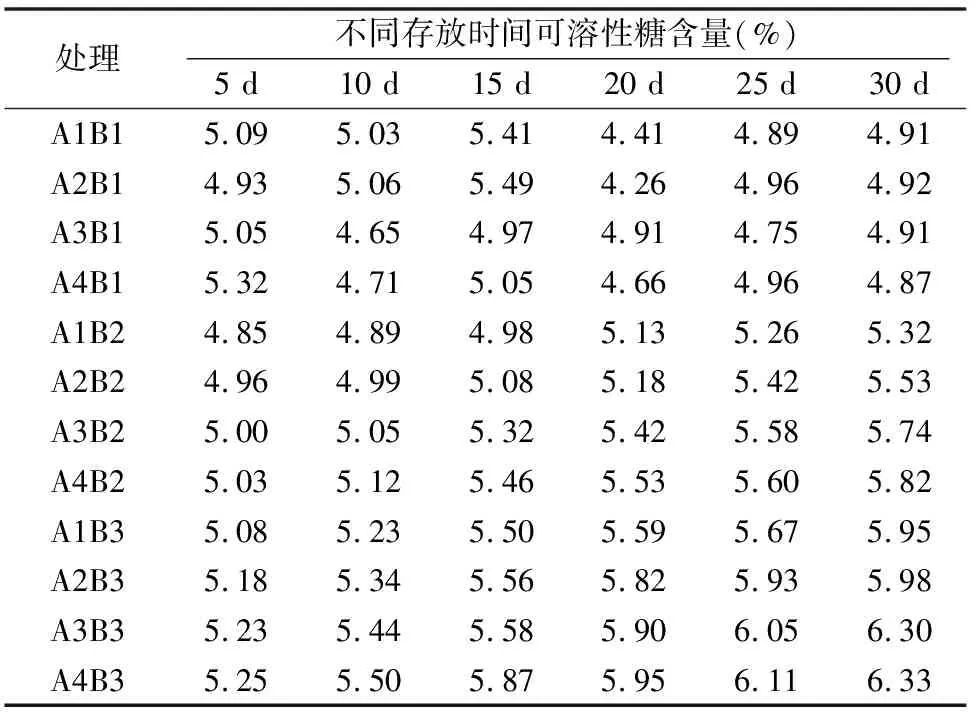

2.2.5 可溶性糖含量 从表3可知,温度对普洱茶中可溶性糖含量有显著影响,17%潮水量与44%潮水量之间存在显著差异,各温度处理之间可溶性糖含量差异显著。结合表8可知,4 ℃低温条件下,可溶性糖含量缓慢下降,25 ℃和40 ℃环境下可溶性糖含量增加。这可能是相对高温高湿条件下,微生物生长旺盛,有利于大分子碳水化合物分解成小分子可溶性糖类物质。

表8 不同储藏条件下普洱茶的可溶性糖含量

2.3 不同温度和湿度储存条件下普洱茶的安全性评价

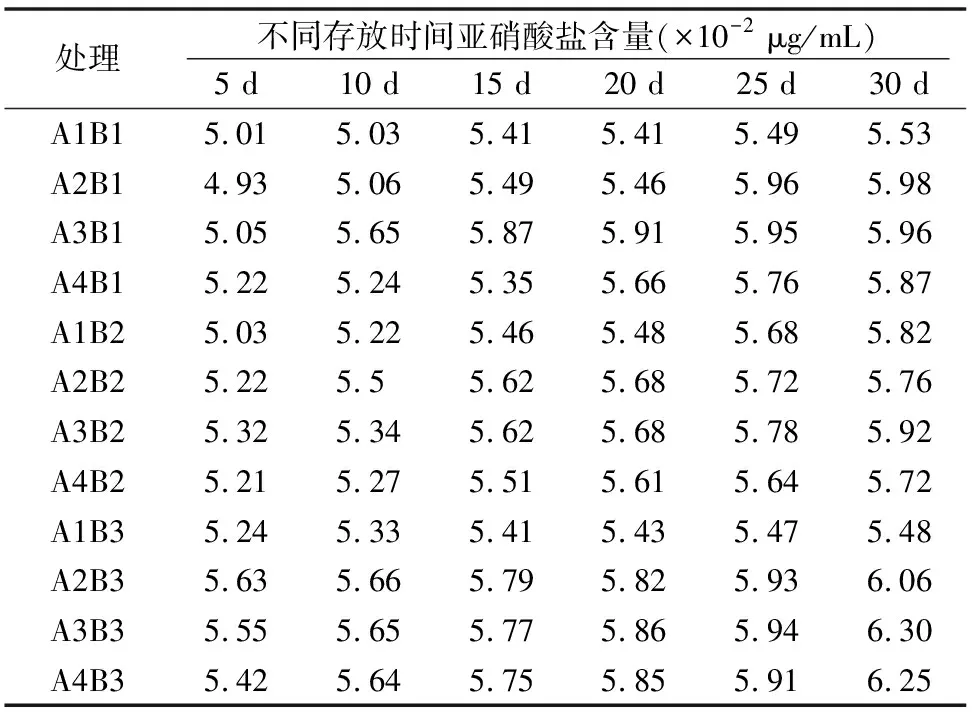

2.3.1 亚硝酸盐含量 由表9可知,亚硝酸盐含量总体上呈增加的趋势,15 d之前增加较多,之后趋于稳定,一直低于GB/T 19296—2006规定的可允许最低标准(≤1 μg/mL)。

表9 不同储藏条件下普洱茶的亚硝酸盐含量

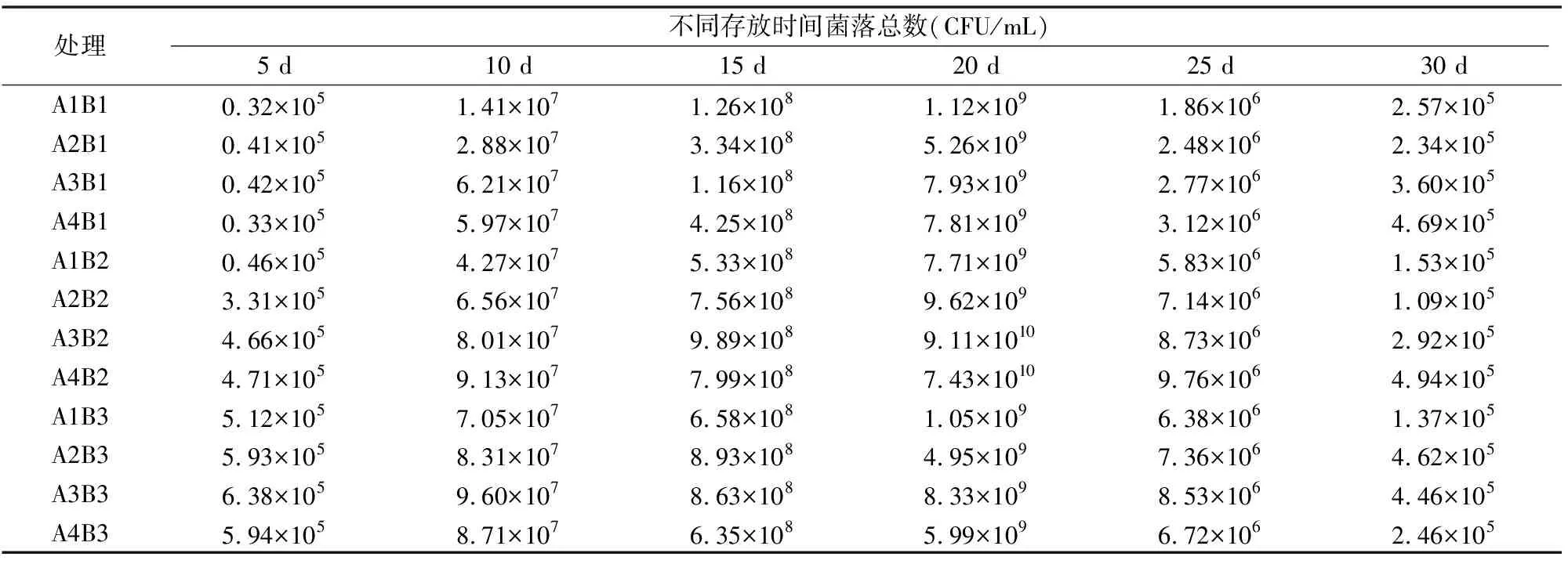

2.3.2 菌落总数 由表10可知,随着储藏时间的延长,菌落总数呈先增加后减少的趋势,储藏20 d时菌落总数达到高峰。在25 ℃环境条件下增加迅速,最高达到了9.11×1010CFU/mL,随后慢慢减少,A1B1处理菌落总数最少,为 0.32×105CFU/mL,也远超出GB/T 19296—2003规定的标准(≤100 CFU/mL)。

3 讨论与结论

多酚类物质在渥堆中的急剧减少是其滋味由苦涩变成醇和的主要原因[15]。因此,在储藏过程中多酚类物质的变化及其在成品中的含量对普洱茶的品质有着十分深刻的影响。龚淑英等研究表明,茶多酚的含量随着储藏时间延长、温度升高而下降[16-18]。罗龙新等认为,前期茶多酚有增加的趋势,后期茶多酚总量趋于下降[15],本研究结果与之一致。这可能是因为茶多酚与氨基酸结合成的不溶性物质分解,在相同的储藏时间和储藏温度下,随着水分含量的增加,茶多酚含量呈下降的趋势,储藏时普洱茶含水量的不同对茶多酚含量的影响也有较大差异。含水量低,茶多酚总量保留量大;含水量高,总量保留量相对较小。龚淑英等研究表明,随着储藏时间延长、温度升高,氨基酸含量、可溶性糖含量下降[15-17],本研究发现,随着储藏时间的延长,氨基酸含量下降,而可溶性糖含量增加,这与冯超浩等的研究结果[18]相一致。

表10 普洱茶储藏过程中菌落总数的变化情况

影响茶叶安全性的因素众多,主要有化学因素、生物因素、人为因素以及生理性因素。茶汤安全性方面的研究较少,赵振军等认为,普洱茶茶汤在60 h的存放过程中,亚硝酸盐含量仍远低于GB/T 5749—2006规定的可允许最低标准,而微生物数量远超出GB/T 19296—2003规定的标准,微生物数量的增多增加了普洱茶的饮用安全风险[19],本研究结果表明,储藏环境不当增加了饮用普洱茶的风险。

普洱茶在一定储藏时间范围内,风味品质逐渐得到改善[20],但不适宜的储藏环境会加速劣变。本研究显示含水率在各种不同环境下其变化不大,总是处于相对稳定状态。在一定温度条件下,随储藏时间的延长,不同潮水量处理的水浸出物含量先增加,15 d左右出现缓慢下降的趋势,潮水量越多的茶样水浸出物含量下降越慢。不同潮水量条件下渥堆茶样经过不同的储藏温度与储藏时间,氨基酸的变化非常明显,4 ℃时氨基酸含量呈缓慢下降趋势,40 ℃时下降趋势明显,氨基酸含量总体呈下降趋势。在相同的含水量和储藏时间下,随着温度的升高,茶多酚呈现下降的趋势;亚硝酸盐含量总体变化较小,始终都在标准范围内。菌落总数一直都超过了安全范围,具有一定的饮用风险。