选择了敦煌,他甘愿选择平淡

——记敦煌研究院首位摄影师李贞伯

2018-07-18北童

北 童

敦煌艺术研究中心

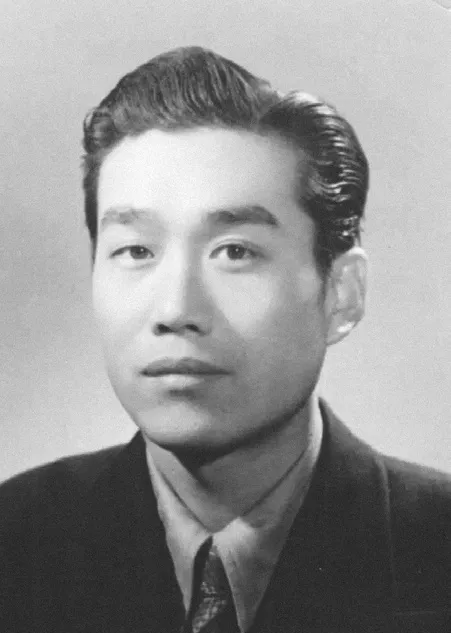

青年李贞伯

在敦煌研究院许多公开的老照片下面都标注着“李贞伯拍摄”的字样,李贞伯是怎样一个人呢?许多人对李贞伯的认识可能就仅限于莫高窟一位老摄影师罢了。

而当我们拨开岁月的尘埃,走近这位已故的老先生后,就像认识了莫高窟的一幅隋唐壁画和雕塑一样,发现太多的精彩原来掩埋在厚厚的历史尘沙之下——我们被老先生显赫的出身、非凡的人生经历、执着的奉献精神所震撼与感动!

他是中国佛学大师李证刚的儿子;他曾是才华横溢的青年画家,执教中央美院;他与大画家徐悲鸿是朋友加老师,曾一块办画展;他曾参加过人民英雄纪念碑的创作建设……当年,因为敦煌莫高窟急需一位美术摄影师,他便毅然改行,选择去敦煌搞摄影。

艰苦的岁月里,他身背一副沉重的照相器材,每天在崖壁上爬上爬下,拍遍了492个洞窟的数不清的壁画彩塑,以及一些重要的历史记录照片。除了拍莫高窟,他还拍了鸣沙山、月牙泉、阳关、玉门关等遗址的原貌。至今,那些老照片已成为珍贵历史资料,成为了永远的“敦煌记忆”。

李贞伯先生的一生,前半生精彩,后半生磨难,一生舍弃许多,而终归于平淡。但他为敦煌留下了许多珍贵照片,为保护研究敦煌艺术作出了不可磨灭的贡献。

名门之子,青年才俊好倜傥

李贞伯1914年9月出生在素有“才子之乡、文化之邦”的江西临川一个书香门第。祖父李宗瀚是清中期著名的书法家、金石学家和藏书家。父亲李证刚是我国著名的佛学家及敦煌学文献目录首创者之一,曾执教于东北大学、清华大学和南京中央大学。

李贞伯自幼天资聪颖,父亲十分偏爱这个儿子,无论去哪里工作都会把他带在身边。因此,李贞伯从小就一直跟随父亲生活在大学校园里,深受中国传统文化的熏陶,在潜移默化中造就了他清高、淡然、执着的品格。

良好的天赋和勤奋,再加名师指点,李贞伯的绘画如鱼得水,技艺提高可谓突飞猛进。1940年,他的作品首次参加全国美术展览,就有五幅国画作品、五幅油画作品入选。一位初出茅庐的美院学生的作品这样脱颖而出,可谓一鸣惊人。为此,中央教育部购买他的油画作品一幅作为鼓励奖。

李贞伯的父亲李证刚和徐悲鸿是好朋友,两家经常来往。徐悲鸿对比自己小近二十岁的李贞伯十分看好,经常当面赞评他的画作。李贞伯也“近水楼台先得月”,经常向徐悲鸿请教,两人渐渐成了朋友加师生关系。

星期天有空暇,徐悲鸿常常会邀请李贞伯一块喝茶聊天,一块去公园休闲写生。徐悲鸿还曾兴致勃勃地为李贞伯的多幅画作题款。

1945年,李贞伯在重庆举办了个人第一次画展,展出国画百余幅。他的这次画展不同寻常,因为对门展厅办展的就是大名鼎鼎的画家徐悲鸿。两人几乎是合在一块办展的。徐悲鸿就是这样看重李贞伯的才艺。

1948年,李伯贞和妻子万庚育结婚,徐悲鸿做他们的主婚人,并且当场泼墨挥毫,为两位新人画了一幅气势非凡的奔马图。

他们的婚礼虽然办得很简单,但艺术界名流都来祝贺。当时大家在一条红丝绢上签名书写祝词送给这对新人表示祝贺,上面有徐悲鸿、廖静文、吴作人、萧淑芳、李瑞年、李可染、李苦禅、王临乙、董希文等人的亲笔签名,并且他们还带来自己的画作作为贺礼。

1946年,李贞伯应徐悲鸿的邀请,从重庆一同去北京接管北平国立艺术专科学校(即中央美术学院),受聘为讲师兼学校出纳主任。

徐悲鸿等艺术家签名祝贺李贞伯新婚大喜的“签名绢”

李贞伯和妻子万庚育与徐悲鸿、廖静文夫妇合影

中华人民共和国成立后,徐悲鸿出任中央美术学院院长,李贞伯随原北平艺专并入中央美术学院,担任讲师。

1949年,中国文联成立,李贞伯和妻子万庚育成为中国美术家协会第一批会员。

结缘敦煌,半路出家搞摄影

李贞伯教学之余喜欢摄影,当然也为了拍摄绘画写生资料。那时候,照相机还是个“洋玩意”,他胸前时常挂个照相机,让许多人很是羡慕。

1953年,北京筹建著名的十大建筑,抽调各种专业人才,在中央美院工作的李贞伯被推荐到人民英雄纪念碑工程模具组工作,担任著名画家李可染的助手,他勤奋工作,潜心钻研,为李可染的艺术构思提供了不少参考资料。今天巍然屹立的人民英雄纪念碑的底座上,有着青年画家李贞伯的心血和汗水。

1954年,敦煌文物研究所的常书鸿所长来到北京,向文化部要人,而且特别说明要一个搞美术摄影的。文化部给常书鸿推荐了好几个人,但那些人一听要到大西北的敦煌,都不愿意去。文化部最后推荐了李贞伯。常书鸿和李贞伯认识,知道这个年轻人很有才华,业余喜欢摄影,就抱着一线希望找李贞伯商量。没想到李贞伯竟没怎么犹豫就很痛快地答应了。其实李贞伯对敦煌早有了解,敦煌对他有一种莫名的吸引力。

为此,李贞伯丢掉了绘画的本行,去搞并不精通的摄影工作,同时还把年轻的妻子万庚育从首都带到了遥远的敦煌。

通过文化部和中央美院协调,常书鸿喜得人才;同时还有一份喜悦:文化部特批给敦煌文物研究所一辆“美式吉普”连同一台发电机。

常书鸿和李贞伯夫妇从北京坐火车到兰州后,文化部送的“美式吉普”和发电机也到了。他们就乐滋滋地坐吉普车从兰州去敦煌。虽说是坐吉普车,但一路颠簸,还是走了八天八夜。

赴敦煌途中的小憩(右一为李贞伯)

1958年10月,李贞伯用气灯拍摄第220窟壁画

李贞伯全家照(1955年拍摄于莫高窟)

50年代,物资匮乏,百废待兴,远离城镇的莫高窟比其他地方的工作生活条件更为艰苦。李贞伯因陋就简建起了摄影室—— 一架照相机、一间简易暗室、一名工作人员(他自己)。他白天在洞窟拍摄,晚上在暗室冲洗、放大照片。那时,李贞伯年富力强,不管盛暑严寒,春夏秋冬,整天扛着笨重的照相器材和蜈蚣梯在洞窟里忙碌着。

李贞伯是“半路出家”搞摄影的,他边学边干,在实践中反复研究摸索,自己动手设计制作木轨和反光板,用等距离拍摄接稿、用反光板多处布点采光等方法,解决了洞窟光线昏暗、巨幅壁画拍摄出现透视偏差及洞窟有中心柱塑像难以拍摄等问题,成功拍摄了第61窟窟顶(面积为194.66平方米)。李贞伯的拍摄除了为莫高窟留下了大量珍贵洞窟资料外,还为莫高窟的美术工作者制作了大量幻灯片,极大地促进了敦煌艺术的研究临摹工作。

李贞伯是个非常敬业的人,他每次拍摄前,都要用一个美术工作者特有的挑剔眼光,反复试角度、选构图、布光线,一是为了获得摄影的最佳效果,二是尽可能地节约胶卷。

20世纪50年代到60年代初期,李贞伯主要拍摄出版了《敦煌壁画集》《敦煌艺术小画库》《敦煌彩塑》《敦煌唐代图案》《敦煌壁画》《敦煌唐代藻井图案》等图书;拍摄了莫高窟、榆林窟、西千佛洞各个洞窟壁画、塑像及保存现状等影像资料,为建立石窟保护档案之用;拍摄了1962年莫高窟加固工程施工记录资料等。1961年,李贞伯借调到新华社甘肃分社工作,他在全省各地拍摄以甘肃十年成就为主题的图片,其中《祁连山下》选登在《中国画报》。敦煌人应该永远不会忘记这位莫高窟摄影师的贡献。

至今,那些老照片已成为珍贵历史资料,成为永远的“敦煌记忆”。

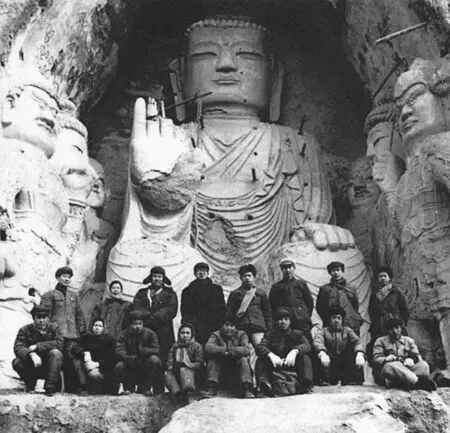

1959年12月4日,天梯山石窟勘察搬迁工作队部分队员和常书鸿队长在第13窟大佛前合影。前排左起:张学荣、李承仙、孙纪元、何静珍、张鲁章、倪思贤、窦占彪、任步云。后排左起:段文杰、万庚育、翟广炜、常书鸿、丁桂昌、赵之祥、李贞伯、孙儒

艰难困苦,险夷不改莫高情

20世纪50年代初,李贞伯从繁华的首都北京到地处荒漠的莫高窟,脱下西装,换上布衣,过上了苦行僧般的日子。

三年自然灾害,他在这里和全家人度过了食不果腹的艰难岁月;十年浩劫,他又忍受了不堪回首的迫害侮辱,但所有这些,都没使李贞伯选择离开,他始终坚守在敦煌。

1960年大饥荒,敦煌文物研究所放了40天的“救命假”,李贞伯带着妻子孩子回到老家江西南昌。当时虽然全国生活都比较紧张,但是南昌比起敦煌好多了,在那里他们一家人偶尔还能吃上一顿香喷喷的米饭和鱼肉。而且,李贞伯父亲李证刚先生还有一处大宅院留在南昌,全家人也不愁住的地方。

当时李贞伯的堂哥李世璋任江西省副省长,看到堂弟一家实在可怜,就有意留他们一家人在南昌工作。可是李贞伯和妻子万庚育却舍不得自己在敦煌的工作。假期一满,他们一家人又回到了敦煌。

然而,这样一个热爱敦煌的人,在“文革”中还是不能“幸免”。学生时代,李贞伯为了争取公费留学,经陈果夫、傅抱石介绍,成为一名普通的国民党党员。之后,他把这事都淡忘了,因为他是一个艺术家,对政治毫无兴趣。然而,政治却忘不了他。“文革”一开始,李贞伯就成为莫高窟第一号“牛鬼蛇神”。他被迫放下了相机,停止了工作,每天去接受所谓的“革命洗礼”,罚跪、批斗,遭受人格和肉体无休止的侮辱和迫害。

这对李贞伯来说还不算什么,让他一生最痛惜的事情是他的藏品和画作在“文革”中损毁了。

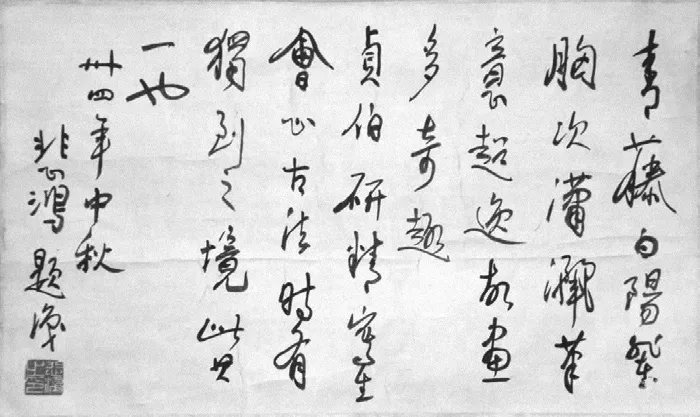

徐悲鸿为李贞伯画作题款

“文革”中,他们夫妇是重点批斗对象,造反派一拨又一拨地来抄家,家里常常被翻得乱七八糟。李贞伯亲眼看着自己的画稿、画笔和金石名家篆刻的印章等珍贵物品抄出来后被践踏、损毁,心痛之至。但造反派还不甘休,屡屡来家搜查,万般无奈之下,李贞伯只好把家中所收藏的结婚贺礼名家画作和自己的画作一同焚毁了,只留下了一张自己画的《鹰》,上有徐悲鸿先生“飞扬跋扈为谁雄”的题款。李贞伯将那幅有徐悲鸿提款的画叠成方块放在一堆废报纸里,方才躲过了一劫。

此外,李贞伯把自己与徐悲鸿先生的合影照片、吴作人先生从伦敦寄来的明信片,还有自己的结婚来宾签名绢及婚纱照等一些体积小易藏匿的物品悄悄交付给儿子李宏保存。那时候李宏在下乡劳动,他深知父亲对这些东西的珍视,就偷偷带到下乡劳动的地方藏了起来,终于才使这些物品侥幸躲过劫难,保存下来。

李宏还记得一件事。“文革”中父母被隔离批斗。有一天他从下乡的地方跑到莫高窟看父母,看到父亲被关在一间连一张床都放不下的洗澡间里。晚上,所里的造反派不让他和父母见面,把他隔离在中寺的会议室里。在会议室,他发现了几张造反派抄家时搜来的父母旧照扔在地上,就悄悄把那几张照片捡起来藏在身上,第二天带到了乡下,这才又保存了几张旧照片。

但在“文革”中被焚毁掉的画作是李贞伯一辈子的痛,直到他去世也未能释怀。

“文革”结束后,李贞伯才又重新拿起了相机,此时他已是60多岁的人了,依然迸发出更大的工作热情,决心要把荒废了十多年的时间抢回来。

这个时期李贞伯拍摄出版了《敦煌艺术小丛书》《敦煌》等图书;与文物出版社合作拍摄《中国石窟 敦煌莫高窟》五卷本画册;与日本吉冈荣二郎拍摄出版《敦煌遗书书法选》《中国敦煌展》图录;与新华社合作拍摄莫高窟各时代壁画、彩塑存档照片1300张。1982年,李贞伯拍摄的部分石窟艺术图片在北京中国美术馆展出。

除此之外,李贞伯还为敦煌研究院美术所拍摄制作了大量壁画临摹起稿的幻灯片;为莫高窟建立石窟保护档案;为武威天梯山搬迁及前来参观的国家领导、专家学者、外国来宾等拍摄了许多图片。这些现在都成为了珍贵历史资料。

让人难以置信的是,李贞伯在莫高窟搞了一辈子摄影,留下了无数的图片,但他自己的照片却没有几张。那是因为李贞伯用一生的心血和手中的镜头,诠释着博大精深、精美绝伦的敦煌艺术,都在默默地为他人做“嫁衣裳”,却常常忘了自己。

1979年,李贞伯的一位同学出国前专程到敦煌辞行,在他家住了一个多星期。那位同学看到他们住的是土房,睡的是土炕,家里唯一的家具是配发的一张书桌,不由感慨万千,他不敢相信这就是当年那位才华横溢的艺术家李贞伯的家。他极力动员李贞伯举家迁移澳大利亚,表示一切出国手续由他办理。那位同学说:“单凭我们画画,也会过上优裕的生活。”但李贞伯婉言谢绝了他。

在李贞伯眼里,能在莫高窟和自己挚爱的敦煌艺术相伴一生,即使经受再大的困苦、磨难和屈辱,都是值得的。

李贞伯从未对当初的选择后悔过。

20世纪60年代初,李贞伯工作照

晚年生活,淡薄名利自乐悠

李贞伯1954年从北京调到敦煌时,职称是讲师,1986年退休时,他的职称仍然是讲师(后于1988年评为副研究员),但他一直坦然接受一切,淡薄名利自乐悠。

石窟艺术摄影虽然和敦煌艺术保护、研究、弘扬工作密不可分,但很少有人提及李贞伯曾为此所付出的一切。当同事、朋友及家人感到愤愤不平时,李贞伯却淡然一笑,说:“我问心无愧。”

李贞伯退休后在兰州居住,敦煌研究院的一位专业人员来到他家,对他说:“李老,您把手里的胶片拿出来,我帮您编辑出书,既能让您扬名又能卖书挣钱。您看行不?”李贞伯一听,忽然就变了脸色,他生气地说:“我拍的胶片都是院里的。我现在生活得很好。你走!我家不欢迎你。”弄得来人特别尴尬,只好讪讪离去。事后,家人问他为啥发那么大火,李贞伯说:“你当他是为我好啊?他这是挖空心思要为自己挣钱。这是搞研究、搞学问的人吗?”

李贞伯退休后工资虽然不高,但他对生活充满了兴趣,对艺术执着——在他身上表现出一种对世间所有的美好事物的追求。每天看古典名著,背唐诗宋词,兴致来时提笔画画花鸟鱼虫,偶尔还唱几句京剧。老先生喜欢吃螃蟹,儿女孝敬他时就给他买几只大螃蟹带回家。老先生先把螃蟹放在鱼缸里欣赏,然后会铺开宣纸提起画笔画一幅神态十足的水墨螃蟹。全家人看了都十分开心。

李贞伯先生90岁时,还能一字不漏地背诵《木兰辞》《长恨歌》等长篇诗词。节假日和星期天,他最乐意全家陪他出去游玩,或去白塔山、五泉山、兰山观景,或去公园品茶,或去吃手抓羊肉、北京烤鸭……

李贞伯和夫人万庚育在研讨敦煌壁画临摹

李贞伯和妻子万庚育惺惺相惜、相知,携手相伴共同走过了半个多世纪。他们在一起常常谈论当年跟随徐悲鸿先生学习工作的情景,谈论自己的老师和同学,但谈论最多的仍然是敦煌莫高窟。谈壁画、彩塑、构图、敷色、线条……乐此不疲,好像依然徜徉在莫高窟的艺术殿堂里,神情是那么陶醉,那么满足。

痴心莫高,永远心境淡然;历经磨难,依然初心不改。这是李贞伯先生的人生写照。

采写了李贞伯先生的人生故事,这让笔者更加理解了一句话:敦煌之所以伟大,除了她本身的千年之光外,还因为有一批默默无闻守护她的艺术精英们。