段文杰:领跑中国敦煌学的“莫高圣僧”

2018-07-18远近

远 近

敦煌艺术研究中心

20世纪40年代,在重庆举办的张大千敦煌壁画临摹展,点燃了他胸中追求敦煌艺术的圣火。

到敦煌的前数十年里,他被敦煌壁画的精美绝伦折服,他秉烛面壁,寒暑孤灯,临摹敦煌壁画达到380幅,被称作“敦煌痴人”。

80年代,在他的领跑下,中国敦煌学进入一个全方位、多学科、多领域的研究保护新时代,在许多方面取得了突破性进展。“敦煌在中国,敦煌学研究在外国!”外国学者主宰敦煌学讲坛的局面被彻底打破,几乎所有敦煌学者承认了:敦煌学回到了中国!

他便是著名敦煌学者、已故敦煌研究院前院长、被中外敦煌学者尊称为“莫高圣僧”的段文杰先生。

追随常书鸿到敦煌去

1943年5月,在抗战时期的国民党政府陪都重庆,刚从敦煌莫高窟面壁三年、苦心临摹研究敦煌壁画的“国画大师”张大千举办的“敦煌壁画临摹展”轰动了山城,布展的重庆上青寺中央图书馆一时间门庭若市,观者如云。重庆国立艺专的四川籍青年学生段文杰为了观看这场画展跑了二三十里路,一大早就赶到了上青寺,因为参观的人太多,他饿着肚子排了两次长队花五十元法币才买到了门票。一步入展厅,二百多幅色彩斑斓、精美无比的敦煌壁画摹本立即深深吸引了他,这位瘦高个子、面容清癯憨厚的青年如痴如迷,饥饿和疲劳全被他忘了,他一边看一边自言自语地赞叹:太美了!太美了!他感觉自己的眼睛忽然被“点亮”了。就是这次意料之外的敦煌壁画临摹展在这个青年的心里深深埋下了敦煌艺术的种子,几十年后,这位青年成了蜚声中外的敦煌学权威专家。

在张大千的敦煌壁画临摹展现场,段文杰还了解到,常书鸿先生在敦煌已创建了国立敦煌艺术研究所,那里正缺少绘画方面的工作人员。到敦煌去!一定要到敦煌去!这个想法在年轻的段文杰心里一天比一天强烈。1945年,段文杰以优异的成绩从重庆艺专毕业,为了心中那个难以挥去的敦煌梦,他毅然告别了新婚不久的妻子,与三位志同道合的同学相约,踏上了前往敦煌的道路。

他们一路颠沛,吃尽了苦头,从重庆来到了兰州。他们打算在兰州稍作休息,然后直奔敦煌。在兰州,段文杰遇上了自己在重庆艺专时相识的画友董希文。董希文刚从敦煌回来,听说段文杰等三人打算去敦煌投奔常书鸿,董希文一脸疲惫地叹着气告诉了他们一个意料之外的消息:敦煌艺术研究所已被教育部撤消了,那里的人都走光了。

段文杰听到这个突如其来的消息,一下子目瞪口呆,半天说不出话来。同行的三位同学听到这情况,心全凉了,都打消了念头,各奔东西。而段文杰没走,他打算在兰州见一见常书鸿,了解一下有关敦煌的具体情况,并向他表达自己的心愿。

两个月后,常书鸿拖儿带女从敦煌赶到了兰州。段文杰费了好大劲才找到了他。听了段文杰的陈述,看着眼前这位身材瘦高、一脸书卷气的青年,常书鸿很是感动。他说:“真没想到,在这种境地还有像你这样的热血青年,就凭你的这份热情,我也不能放弃,我一定要到重庆去奔走呼吁!”段文杰听了后说:“好!常先生,我在兰州等你的好消息。”常书鸿说:“你先不要等,最好另有一个打算好,因为我此去重庆,成败难测啊!如果敦煌艺术研究所不能恢复,岂不耽误了你的前程。”段文杰很执着地说:“常先生,我一定要等你回来,我相信你去重庆一定能成功!”常书鸿望了望段文杰,感慨地叹口气说:“那真难为你了,如果半年内没消息,你就别等了!”然后带着儿女匆匆告别了。

段文杰在兰州黄河岸边的贫民窟里租房住下来,为了生活,这位重庆艺专的高材生在兰州像普通游民一样打起了工。他画画、做短工,整天奔波于大街小巷,天天期盼着常书鸿的好消息。

就这样不知不觉一年多时间过去了。1946年冬天的一天,段文杰抱着几幅画上街去卖,走到街上照例在报摊买了一份《西北时报》,在不经意的边走边浏览中,他猛然发现了一则消息:敦煌艺术研究所恢复,归属中央研究院。段文杰顿时惊喜若狂,抱着画扭头一路奔跑回到了租房。

这一年,经过向达、夏鼐、傅斯年等学者和常书鸿的奔走呼吁,敦煌艺术研究所得以恢复,改属国民党中央研究院,并得到了国民党军政部部长陈诚的支持,给了一辆美国斯蒂倍克军用卡车。常书鸿带着儿女和在重庆新招的几位工作人员兴高采烈地从重庆来到了兰州。

段文杰根据报纸上的地址,很快找到了常书鸿他们。常书鸿看到眼前面容黑瘦,一副落泊书生样的段文杰,感动地流下了泪水。他拍拍段文杰的肩头说:“真没想到你还在等我!”

段文杰憨笑着露出一口洁白的牙齿说:“常先生,我相信你会成功的!”然后他跳上了那辆前往敦煌的大卡车,成为了他们中的一员。

醉心临摹的“敦煌痴人”

十几天后,段文杰终于来到了他朝思暮想的敦煌莫高窟。望着眼前在大漠风尘中屹立的莫高窟九层楼,他急不可待地甩掉了身上的行李,马上钻进了那些布满了精美壁画和塑像的神秘洞窟。他惊喜万分地看呀看,感觉自己就好像“饥饿的牛进了菜园子,饱餐了一顿”,完全忘记了长途行程的劳累。他可没想到,他这一钻就是半个多世纪,再也没离开敦煌。

作为一名画家,要潜心研究敦煌艺术就得临摹大量的壁画,只有在临摹中才能逐渐琢磨领悟古代画工的创作技巧和其反映的艺术价值和历史意义。当段文杰一扑入莫高窟浩如烟海、美仑美奂艺术殿堂中,他觉得自己已完全融入其中,不能自拔了。他不停地看呀看,画呀画,他终于明白:张大千为什么要在莫高窟面壁三年,鬓染清霜;常书鸿为什么能历尽艰辛磨难还要长期坚守。他明白了一个道理:研究这些人类宝贵的遗产,一个人呆一辈子也是干不完的,敦煌艺术是没有止境的!

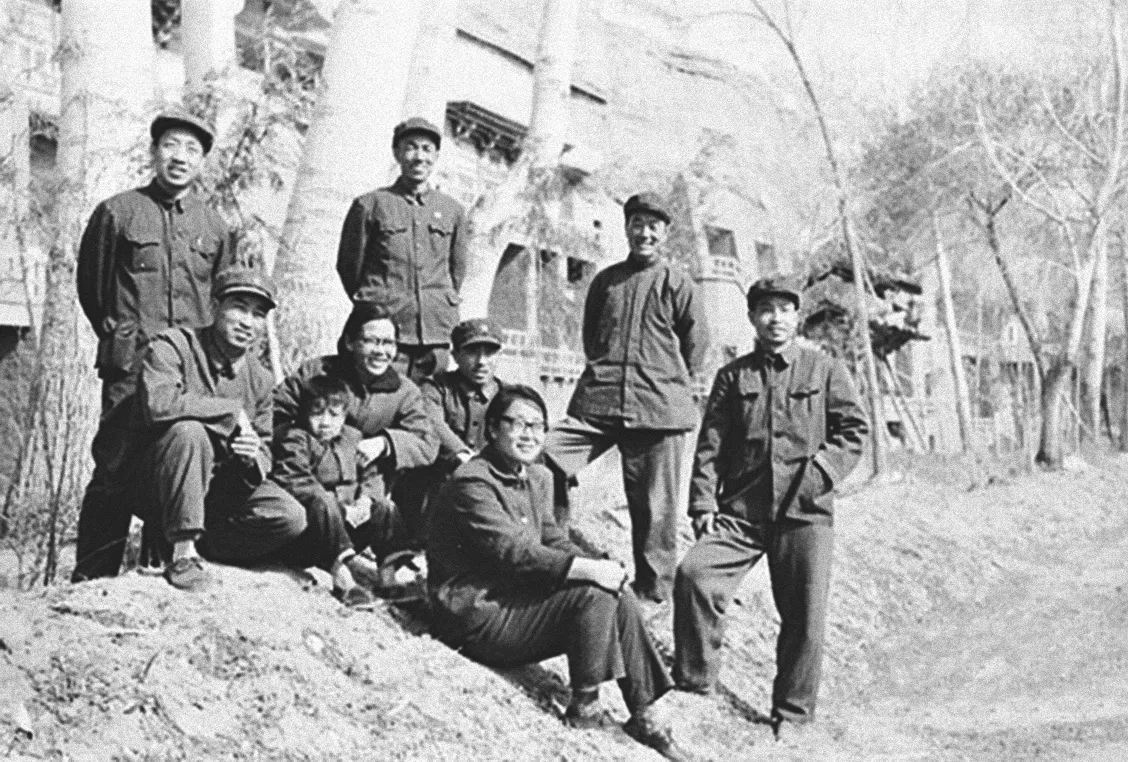

1946年,段文杰(中排右四)和常书鸿等在莫高窟合影

在莫高窟,段文杰扎实过硬的绘画功底和丰富的学识很快被常书鸿赏识,他被任命为敦煌艺术研究所美术组组长,负责壁画临摹工作。

那时候敦煌莫高窟的自然和生活条件十分艰苦。风沙飞扬,夏天酷热,冬天干冷,而且常有毛贼土匪骚扰,衣食等生活用品必须要到五十多里远的县城买,加之国民党政府常常数月不发薪水,断粮断炊是寻常事。但这一切困难没有让段文杰灰心动摇。他夜以继日地在洞窟里观察、临摹,或立或卧,或跪或坐,把古代壁画中神奇的线条和五彩的色彩神似的一块又一块搬到了宣纸上。

寒冷的冬天,洞窟里的气温常常降到零下二十多度,在这样冷的洞窟里,段文杰还要坚持临摹。为了驱寒,他想了一个办法,把从四川老家带来的辣椒面与炒面粉拌在一起,在临摹时一口接一口地吃,这样既饱肚子又驱寒。在初到莫高窟的那十多年里,段文杰每天至少要在洞窟里呆十多个小时,有时候画累了他干脆就像和尚一样,闭眼打坐一会儿,然后接着干。大家都把他称为“敦煌痴人”。

1949年敦煌解放了,中央人民政府西北大区文化部正式接管了敦煌艺术研究所,后改名为敦煌文物研究所。莫高窟的工作条件逐步有了改善。这一年的春节,酒泉地委派车专门接段文杰等一些在莫高窟艰苦工作的艺术家到酒泉过年。在酒泉的一个月时间,大家帮酒泉地委画毛主席、朱总司令画像和一些宣传画,受到了地委领导的赞扬和赏识。于是同来的几个敦煌文物研究所的同志思想动摇了,想参军从事绘画。段文杰做大家思想工作说:“国家刚刚解放,敦煌的文物工作正需要我们这些年富力强的画家,我一定要在敦煌坚守下去,敦煌莫高窟的研究和保护工作再不能耽误了!敦煌需要我们!我们不能当‘逃兵’呀!”大家都被段文杰的话感动了,打消了参军的念头。地委领导听到后也很受感动,表扬了段文杰,并鼓励他进一步干好敦煌的工作。

从1946年开始,在莫高窟的几十年里,段文杰秉烛面壁,寒暑孤灯,勤奋丹青,共临摹敦煌壁画代表作和专题资料380多幅,面积达140多平方米,这一骄人成绩突破了当时莫高窟个人临摹史上的纪录。

关于壁画临摹,段文杰50年代起就为自己立下了三个标准:一是客观真实地再现壁画原作面貌,不能随便增添删减;二是要重在传神,在精细绘制的基础上突出原作的总体神韵;三是要充分运用自己的技艺,水平不能低于原作水平。在这三个标准严格要求下,段文杰所临摹的作品几乎都是精品,特别是他的临摹代表作《都督夫人礼佛图》更是让人为之叹服,赞不绝口。这幅巨型的壁画是典型的盛唐作品,在段文杰的临摹中,无论在构图、着色、形象、线条,还是意蕴来说都充分体现了画家娴熟而又高超的技艺。这幅壁画由于年代久远,侵蚀严重,画中人物表情及衣饰都已模糊难辨。为了恢复这幅壁画作品的原貌,段文杰反复观察和考证了洞窟中的供养人图像,查阅了大量唐代有关的历史资料,并进行了多次实验练习,经过四个月时间才完成了这幅巨型壁画的临摹。

1958年,由敦煌文物研究所主办的“敦煌艺术展”第一次在日本展出,取得了不同寻常的成功。段文杰和他的同事们临摹的上百幅敦煌壁画让好佛的日本人对梦幻般的敦煌艺术不由赞叹、惊呼和向往,特别是对段文杰复原临摹的盛唐《都督夫人礼佛图》更是叹服不已,给予了极高的评价。从此敦煌就有了源源不断“朝圣”的日本游客。之后,《都督夫人礼佛图》等一批敦煌壁画摹本飞越亚洲、欧洲好几个国家巡回展出,让全世界热爱敦煌艺术的人们都能真正领略到了敦煌古代文明的精髓。

就在日本的那次画展中,有一件事对段文杰触动特别大。日本著名敦煌学者原田叔人在参观了气势宏大的敦煌艺术展后,站在段文杰临摹的《都督夫人和佛图》前感叹说:“看来我的《唐代服饰》该改写了!”然后很疑惑地对敦煌文物研究所的领导说:“你们有这么丰富的资料,为什么不研究呢?”并且很轻视地摇着头说,“这多可惜呀!多么可惜呀!”

1950年,在莫高窟的段文杰

日本学者原田叔人的这几句话深深地刺痛了段文杰的心。1900年,莫高窟藏经洞发现,敦煌学兴起,由于当时中国政府的腐败无能,致使敦煌文物和遗书大量流失海外,半个多世纪以来,外国学者一直主宰着敦煌学研究的讲坛,而敦煌学研究在中国一直处于落后的局面,“敦煌在中国,而敦煌学研究在国外”这成了中国敦煌学者的尴尬和耻辱。作为一名中国人,作为一名敦煌人,这是多么大的悲哀啊!是啊!我们为什么不研究呢?

于是段文杰暗暗给自己下决心:一定要争这口气,一定要把中国的敦煌学研究搞上去!

千磨万击还坚韧

段文杰献身敦煌事业的一生可以分为两个时期:一是致力于敦煌壁画的临摹;二是呕心沥血从事敦煌学研究。

从60年代起,段文杰在临摹中就开始注重敦煌学的研究了,他的研究是从莫高窟壁画人物服饰开始的。中华人民共和国成立后一直致力于历代服饰研究的沈从文先生听到段文杰在研究敦煌服饰后,非常高兴,他不辞路远专门去拜访段文杰,鼓舞他继续研究。

敦煌壁画浩如烟海,上下两千多年,壁画面积45000多平方米,而人物服饰几乎贯穿于每一幅壁画中,要研究谈何容易?段文杰从最基本的起源地方入手,他先认真钻研了二十四史,特别是其中的《舆服志》,接着又阅读了大量国内外的服饰论文,逐步地摸清了中国古代的服饰资料。为此,他还不惜用两年时间收集摘录了数千张的资料卡片。在这个基础上,他结合自己多年的临摹观察和琢磨了解,把敦煌壁画中的服饰纳入历史体系中研究,“山穷水复疑无路,柳暗花明又一村”,段文杰的研究终于顺利地解决了一个又一个疑问,比如早期壁画服饰中的“胡风国俗,杂相揉乱”、唐代服饰中的“新胡服”、宋代的“凤钗桂冠”、元代的“近取宋金,远法汉唐”,等等。

《尸毗王本生》 莫高窟 北魏 第254窟段文杰1952年临摹

短短几年时间,洋洋十万字的《敦煌服饰》一书在段文杰的笔下完成了。这部著作极大地丰富了我国古代服饰研究的内容,填补了世界服饰史研究方面的许多空白。

但是谁能相信,段文杰在研究敦煌服饰、写作这本著作的过程中,却戴着“罪人”的帽子,忍受饥饿折磨,遭受诬陷打击。可以想象得出他具有多么超人的毅力、勇气和信心啊!

正当段文杰专心致志地从事敦煌服饰研究时,“反右”运动开始了。由于他性格太好强、太执着,工作太优秀,也太不懂“人情事理”,得罪了不少人。运动一开始,段文杰马上成了一些人批斗的对象。他们千方百计地找“材料”,即使段文杰心里和嘴上只有敦煌艺术,几乎没说过什么政治言论,这些人还是千方百计找了一个“证据”,给段文杰硬是扣上了一个“右倾错误”的帽子。段文杰被取消副研究员资格,工资降到了40元,被列入“控制使用”之列,被剥夺了发表研究成果的权利。

对于这场突如其来的打击,段文杰真是气愤不已,他曾痛不欲生,想用死来抗争,但当想到自己挚爱的敦煌事业时,他冷静了下来,他相信终会有乌云散去的一天,自己是清白的,历史自有公断。他很快抛开了眼前的人生屈辱,又默默无闻地埋头搞起了他的敦煌学研究。

段文杰与妻子龙时英的婚姻如同20世纪牛郎织女的故事。结婚不到一年,段文杰就告别龙时英到了敦煌。由于交通不便,战乱不断,段文杰几乎没有回家看望过妻儿老小。后来条件好了些,但为了工作他又忙得不可开交,回家探亲的事总是一推再推。他总是给妻子写信说:“等我临完了这批壁画,我就回家。”“等我搞定了这个课题,我就回家。”但这样的信写了好多封,他还是没能回去。

1957年,上苍好像给了段文杰夫妻一个团聚的机会。因为要解决研究所职工孩子上小学难的问题,上级终于批准敦煌文物研究所可以自办小学了。身为小学教师的龙时英成了最好人选,而且她也特别期望到敦煌工作。就这样,经过几番严格复杂的审批,龙时英终于从天府之都调到了条件艰苦的敦煌莫高窟工作。

1963年,敦煌文物研究所的小学毕业班合影(后排中间为龙时英老师)

夫妻团聚,给了段文杰极大动力,他全身心地投入到研究工作中。但从1960年开始,全国各地陆续陷入了自然灾害中,饥饿威胁着人们的生存。敦煌文物研究所职工的口粮下降到每月24斤,头上戴着“右倾错误”帽子的段文杰口粮更是少得可怜。对于正处中年、每天频繁工作于各个洞窟、从事繁重脑力劳动的段文杰来说,那么一点点的口粮根本不能支撑每天的能量需求,他每天都饿得头晕眼花。在这样艰苦的情况下,段文杰依然没放松自己的研究,依然坚持每天考证洞窟,翻阅研究资料,记录笔记。但人毕竟是血肉之躯,终于有一天他昏倒在了洞窟里。

龙时英想办法托人从四川老家带来一对兔子。勤劳的四川女人下班之余就跑到戈壁上拔野草喂养兔子,兔子生了一窝免崽子。龙时英喂大一窝兔子,隔一段时间就杀一只,熬汤煮肉让丈夫吃。在龙时英的精心照料下,饿得两眼深陷、皮包骨头的段文杰脸上开始有了血色。于是他又开始了自己的敦煌研究。

1978年,段文杰(后排左一)与敦煌文物研究所写作组合影

平静的日子没过几年,一场更大的劫难又降临到了段文杰夫妻身上。文化大革命开始了,段文杰被打成了“修正主义分子”,被开除公职,遭受批斗。龙时英怎么也想不通:自己的丈夫几十年来别妻离家,献身敦煌事业,吃了这么多苦,结果却是这样一个下场。自己夫妻分离多年,才刚刚过了几年平静的家庭生活,又要遭受大难。她忧郁万分,患上了狂想型精神分裂症,披头散发,乱喊乱叫,常常寻死觅活,最后在病魔的折磨中痛苦地离开了人世。龙时英下葬时,段文杰悲痛不已,写了一封长长的吊简倾诉哀伤,最后扑倒在坟头,泣不成声。他觉得自己这一生最对不起的人,就是自己的妻子。

段文杰被开除公职后,下放到敦煌最偏远的农村当村民。丹青妙笔,满腹经伦的著名敦煌学家住在牛棚里,赶起了牛车,扛起了铁铣,拉粪、喂猪、垫圈,整天脸朝黄土背朝天,成了地地道道的敦煌农民。

1972年,敦煌文物研究所落实知识分子政策,许多人提出要马上落实段文杰的,因所里停滞的重要业务工作需要他来“挑大梁”。研究所当时的军宣队队长也急了,亲自跑到农村恳请段文杰“上山”。就这样段文杰又回到了莫高窟,投入到自己被迫中断的敦煌学研究之中。他把个人和家庭的残酷遭遇暂时都放在了一边,他已无心浪费时间再纠缠过去,只想争分夺秒把过去几年耽误的研究工作尽快补上。

为了敦煌学的回归故里

敦煌学学界,对敦煌艺术的起源历来有“西来说”和“东来说”两种观点,段文杰通过研究认为这两种观点都有一个严重的缺点,那就是完全忽视了敦煌艺术本土产生的条件。他寻根究底,以所掌握的大量第一手材料,结合文物考古和历史文献,以及敦煌艺术所处各时期的政治、经济、文化背景和自身变化特征,指出:正是敦煌自身地域因素造就了产生敦煌艺术的沃土。魏晋文化传统,佛教前列地区艺术及凉州文化,都从不同方面浇灌了敦煌艺术,最终使敦煌艺术完成了中原风格、西域风格和地方风格的融合。敦煌艺术所强烈体现出来的民族风格,是整个民族艺术长河中的一个环节,她是在民族意识、民族审美理想陶治下,民族绘画的创作方法、语言、技法熔铸之集大成。

段文杰这一研究成果,得到了国内外敦煌学学界的重视和肯定,是敦煌学研究中心的一大新成果。

段文杰根据“文革”前自己十万字的专著《敦煌服饰》,经过再次深入研究,撰写了两万余字的专题论文《敦煌壁画中的衣冠服饰》,这篇论文再一次引起了国内外敦煌学者的关注和赞赏。它不仅填补了敦煌学中一个空白,也为中国古代的服饰研究架起了一座桥梁。段文杰还通过他的《早期的敦煌壁画》《初唐敦煌壁画》《盛唐敦煌壁画》和《敦煌壁画的历史价值》等专题论文,从全新的角度探讨了敦煌壁画的创作方法和艺术风格,并深刻地阐述了敦煌壁画的历史价值,受到了国内外敦煌学者的普遍赞同。

从1946年开始,段文杰在敦煌一干就是半个多世纪,他长年累月在洞窟里“打坐”临摹、搞研究,比莫高窟任何一个僧人呆的年月都长,而且硕果累累,因此中外敦煌学者又送段文杰一个雅号“敦煌圣僧”。

“文革”结束后,段文杰担任了敦煌文物研究所第一副所长。党的十一届三中全会以后,64岁的段文杰继常书鸿任敦煌文物研究所第二任所长。1984年,敦煌文物研究所改建为敦煌研究院,段文杰任院长。从1983年开始,段文杰连任三届全国政协委员。

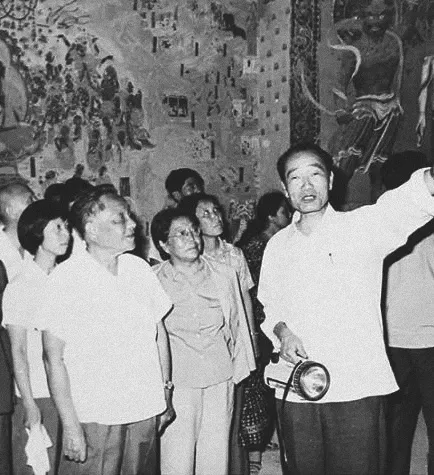

1981年,段文杰陪同邓小平参观莫高窟

1981年秋天,邓小平同志来敦煌视察莫高窟,和时任敦煌文物研究所所长的段文杰有过一次亲切会谈。那天邓小平兴致勃勃地参观完洞窟后,在体息室和段文杰聊天,两人古今中外无所不谈,当邓小平问敦煌文物研究保护工作今后有何打算时,段文杰说:“敦煌过去几十年的工作主要是保护,这方面常书鸿先生和广大文物工作者做出了巨大贡献,我认为,今后敦煌的工作应转移到研究上来,使敦煌文物研究所成为世界敦煌学的研究中心。”邓小平点点头说:“对头,对头,敦煌学研究外国人搞了几十年,我们落后了,这个工作一定要赶上去。”

邓小平关心地问段文杰:“目前,敦煌文物研究所工作有什么困难吗?”

段文杰坦诚地直言对邓小平说:“这么多年,研究所一直设在破庙里,大家的工作、生活条件太苦了,希望国家能考虑,给我们建一座办公楼。”

“需要多少钱?”邓小平问。

“300万。”段文杰说。

邓小平将目光转向陪同视察的中宣部部长王任重:“任重同志,你来过问一下这件事,一定要尽快解决,敦煌莫高窟是世界宝贵文化遗产,敦煌的同志在这儿工作很辛苦,而且责任重大,再不能让他们在破庙里工作了。”

一年以后,一座美观亮敞的办公楼在三危山下建了起来,同时还修建了其他不少设施。敦煌文物研究所的工作、生活条件大大改善了。

在段文杰的精心组织和大力倡导下,敦煌学的研究进入了一个全方位、多学科、多领域的研究保护阶段,在许多方面取得了突破性进展。在段文杰担任院长的十多年时间里,是中国敦煌学研究最辉煌的阶段。这期间,敦煌研究的工作人员对全部石窟内容进行了反复调查,推出了《敦煌莫高窟内容录》《莫高窟供养人题记》《莫高窟前遗址清理报告》等敦煌学研究的专研资料。编辑出版了《敦煌研究文集》,创办了世界敦煌学研究权威刊物《敦煌研究》,还出版了诗文集《敦煌石窟艺术论集》。他们在中外有关专著与刊物上共发表学术论文500多篇,并和国内外出版社联系,出版了研究文集十余本,专题大型画集十余本,系列大型画集五集。这些都反映了敦煌学的新成果,在国内外产生了巨大的影响。

晚年段文杰

1990年10月8日,盛况空前的第二届敦煌学国际学术讨论会暨藏经洞发现90周年纪念会在敦煌莫高窟隆重召开,来自中国、日本、新加坡、马来西亚、印度、法国、德国、美国等国家以及港澳台等地区的学者、专家207人出席了大会,其中敦煌研究院27人。这次会议发表论文97篇,其中中国学者74篇,仅敦煌研究院专家、学者就有19篇,向全世界展示了我国敦煌学者,特别是敦煌研究院专家、学者对敦煌学研究的丰硕成果,无可辩驳的事实证明:敦煌学已经回到了自己的故乡——中国。段文杰关于敦煌壁画的历史价值、敦煌壁画的创作方法和艺术风格等方面的专题论文,论述精辟,见解独到,博得国内外学者的赞赏。在他和全国敦煌学者的共同努力下,中国在敦煌学研究上的落后不但彻底结束,而且跃居世界前列。在这次大会上,日本著名敦煌学家池田温教授感叹地说:“我们必须承认,敦煌研究院已经成为了世界上当之无愧的敦煌学研究中心!”

会议结束的当天,73岁的段文杰感慨万千,他抱着做学术报告时大家奉献的一大束鲜花,悄悄来到妻子龙时英的坟墓前,将鲜花插在了妻子的坟头,忍不住流下了热泪。

在段文杰带领下,敦煌的文物保护工作也取得了辉煌成就。莫高窟进行了多次大规模危崖加固工程,修复了大面积的病毒壁画和彩塑,以高科技手段进行环境监测,制定了环境质量指标,研究了酥碱、起甲、变色等病害壁画的机理,筛选了病害壁画的修复材料及工艺,开展了工程固沙、生物固沙、化学固沙等方面的研究和实践,不断探索和努力建立最佳保护环境,实施了莫高窟日常管理和保护的制度化、科学化、规范化。1998年5月,敦煌研究院被建设部、国家文物局和中国联合国科教文组织全国委员会授予了“中国世界遗产保护管理先进单位”称号。

2007年8月23日,为表彰段文杰对敦煌文物和艺术保护研究事业的终身贡献,甘肃省政府和国家文物局联合授予段文杰先生“敦煌文物和艺术保护研究终身成就奖”。这是对段文杰敦煌生涯的绝佳总结。