深刻经历过程 真正悟得思想

2018-07-16宋建琴吴培钢

宋建琴 吴培钢

【摘 要】“数与形”的教学,可以用更具挑战性的教学情境,用更扎实到位的教学步点,引导学生深刻感受数与形之间的联系,真正掌握“以形解数”的窍门,深刻悟得“数形结合”的思想。

【关键词】教学情境;以形解数;数与形

这两道例题都旨在引导学生初步感受数与形之间可存在联系,利用图形直观形象的特点,可表示出数的规律,或解决一些复杂的、抽象的、不好解释的关于数的问题。

解读教材之后,我们觉得,倘若简单地按照教材呈现的方式展开教学,那么这道例题的教学价值似乎挖掘得不够充分,学生恐怕也难以真正获得对数形结合思想(尤其是其优越性)的感悟。原因有二。

一是学习材料的直接呈现,学生只需简单地数方格、填空、观察,就可得出规律。這样的形式,不能让学生感受到数形结合思想解决问题的一个重要步骤——数至形的转化。

二是计算数据的过于简单,如加数个数直接可数,算式之间前后相接,学生很容易“推导”得出结果,这同样无法让学生感受到数形结合思想解决问题的另一个重要之处——抓两者关键联系,巧妙解决问题。

基于以上分析,我们认为,把例1单独做成一节课,以更具挑战性的教学情境,以更扎实到位的教学步点,去引导学生深刻经历问题解决的探究过程,真正悟得数形结合的思想方法,也许是一个值得尝试的做法。效果如何,需要课堂来检验。

【课堂实录】

课前谈话,整理学具,学生统计学具袋里不同颜色的正方形纸片,得出数量分别为1,3,5,7,9个,教师板书数据。

一、提出问题,暴露学情,激发兴趣

1.引导学生发现数据特征。

根据学生发现的数据特征,板书“从1开始的连续奇数”。

教师将数据转化成算式1+3+5+7+9,学生口算答案。变化算式,加至79,再求答案。

2.学生展现已有经验。

生(很多学生举手示意会做):这是等差数列,可以用“(首项+末项)×项数÷2”来计算。

生:就是(1+79)×40÷2,答案是1600。

教师根据学生回答,引导全班学生理解算式中每个数的含义,再用递等式计算,确认结果是1600。

3.教师展示计算“窍门”,激发学生探究兴趣。

师:同学们,你们的公式是对的,答案也是正确的。但老师计算这道题目,根本就不需要用这个公式,我只要眼睛瞄一下算式,就能马上想到答案。你们信不信?

教师将算式继续加至119,学生又想用公式尝试计算,教师已报出答案3600,学生确认。

再次续加,加至179,教师又快速得出答案,学生很惊讶!

师:同学们,老师算这样的题目速度特别快,那是因为我有窍门。你们想知道我的窍门是什么吗?(学生都很想知道)

师:这是一道关于数的计算问题(板书“数”),而老师的窍门就是借助几何图形来解决它(板书“形”)。

学生充满了兴趣,教师引领学生走进新知探究的环节。

【设计说明】直接出示数的计算问题,有利于凸显数形结合解决问题的真实来源(现实需求)。计算至79,虽增加计算的难度,但通过后续学习以数形结合解决问题后,就能衬托出数形结合解题的优越性。不遮掩学生的已有经验,但快速转至教师有“窍门”,既照顾了学生,又吸引了学生。

二、新知探究,逐步深入,自主建构

1.初步感知——“数”可以转化成“形”。

(1)教师试摆,引导学生发现常规摆法无助于问题解决。

师:这个算式1+3+5+7+9+……我用一个小正方形,就代表1(贴在黑板上),接下去+3呢?(在1个后面继续摆上3个) 再+5呢?(在3个后面又摆上5个)然后呢?(示意后面可继续摆7个、9个……)

……

师:是啊,如果把这些正方形只是这样简单摆一下,最后求和还是很麻烦。那么,到底怎么摆才好,才能让我们比较容易地求出算式的和呢?

师:请你以1+3+5为例,用桌上的小正方形,自己摆一摆,研究其中的窍门。

(2)学生自己摆,发现“数”转化成合适的“形”,有利于计算。

学生分小组合作试摆,教师巡视,请学生上黑板摆出两种典型方法(图1、图2)。

教师引导学生发现,两幅图都摆出了1+3+5,而且各有特点——一个摆成了三角形,一个摆成了正方形。

师:你们更喜欢哪一种摆法?为什么?

生:我认为摆出正方形好,因为这样可以只看边长,用边长×边长,三三得九,总数就一下子算出来了。(其他同学复述,大家纷纷认可)

师:那么摆成三角形的样子,有什么不好呢?

生:摆成三角形,最后还是要一层一层个数相加的。(这样摆也可用三角形面积公式求和,但若加数多了,层数是几还是要算,所以此法无益——笔者注)

师:我同意大家的观点,把算式摆成一个正方形,只要看边长就可快速计算出总数,这样的方法非常简单,是好方法。同学们已经触摸到这个“窍门”啦!

【设计说明】遇到“数”的问题,却要用“形”来解决,这之间的转化(这种意识及行为),是数形结合的关键步骤。教师先自己摆正方形,让学生发现摆法无助于问题的解决,再引导学生探究“好的摆法”。学生经历了尝试,也看到了不同的摆法,在对比分析之后,感受到摆成正方形的好处。如此过程,有效地引领学生走上“数”至“形”的转化之路。

2.再次感知——“数”与“形”之间有联系。

(1)摆1+3+5+7和1+3+5+7+9。

师:那接下去是+7,你们能再摆一摆吗,看看能摆出什么图形?

学生再次动手操作,组织反馈,发现能摆出一个正方形——每条边上有4个小正方形,得数是4×4=16。(图略)

师:接下去是+9,同学们觉得还能摆成正方形吗?是怎样的正方形呢?

学生都说是边长为5的正方形,教师组织学生再次操作,验证猜想。(图略)

师:看来加到9,的确能摆成边长为5的正方形,答案一看就知道是25。

(2)引导学生感受“数”与“形”之间的联系。

师:同学们,我们刚才几次都将算式转化成了正方形,请你来观察对比一下,这样的转化究竟好处是什么呢?

生:这样一转化,算式的和就是正方形最边上一列小正方形个数的平方。

师:你们讲得完全正确,恭喜你们,老师的窍门正在被你们慢慢破解!

3.深入理解——找到“數”与“形”的关键联系。

(1)探究1+3+5+7+9+……+79。

师:那么1+3+5+7+9+……+79,会得到怎样一个图形?和又是几呢?

组织学生讨论,教师巡视,理解学生想法,适时参与讨论,然后组织反馈。

生:加到79,会得到一个边长为40的正方形,和是40×40=1600。(学生纷纷赞同)

师:凭什么说加到79,会得到正方形,而且它的边长就是40 呢?

生:我们可以借助图形来解释。

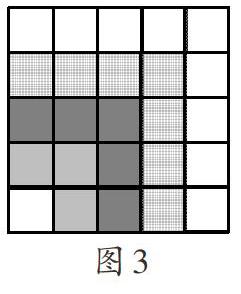

一组学生主动要求上黑板,利用之前黑板上的正方形进行解释(如图3)。

生:我们之前加到5的时候,5+1再除以2,就是边长为3的正方形;加到7的时候,7+1再除以2,就是边长为4的正方形;加到9的时候,就是9+1再除以2,所以边长是5。

学生边说边示意,教师适时引导其他学生看图理解,并得出以下板书:

5→3 7→4 9→5

(5+1)÷2=3 (7+1)÷2=4 (9+1)÷2=5

师:老师有一点不明白,为什么都要先加1呢?

生:因为如果两条边上的个数加起来,角上的正方形就多算了一次。所以如果先加1,再除以2,两条边上的正方形个数就一样多了。

教师引导学生观察图,理解算式的道理。(若有另外算法的,同样予以引导理解)

生:现在加到79,如果79加1,就是80,80分到两条边上,每条边就是40,所以肯定是边长为40的正方形。

其他学生报以热烈的掌声,教师板书跟进(79+1)÷2=40,并组织学生再次同桌互说,理解其中的道理。

师:同学们太厉害了,利用之前的学习,推导发现出了数与形之间的联系,找到了规律,解决了问题。这个想法和答案完全正确!老师的窍门马上要被你们破解了。

【设计说明】“数”能够转化成“形”,还不足以解决问题,发现两者之间的联系,找到关键处(突破点),需要通过对比、分析、推理等一系列思维的过程。这个过程不是一蹴而就的,拉长这个探究的过程本来就是有意义的学习目标——学生思维的提升。因此,教师分解步骤,+7和+9,确认能转化,并感知这个加数与边长的关系;+79,没法运用材料摆放,逼迫学生通过想象和思考,找寻加数与边长的关系;回到+7和+9,深入研究,确认联系,得出算式(模型)……以上过程,虽曲折,但学生由此却深刻地感受到了如何“由形解数”。

(2)运用规律,抽象概括。

师:那么加到119呢?

生:(119+1)÷2=60,60×60=3600。

师:加到179呢?

生:(179+1)÷2=90,90×90=8100。

师:看来同学们已经知道其中的窍门了,谁能来说一说?

多位学生介绍经验:只要看最后一个加数,把这个加数加1,再除以2,就是正方形的边长。再边长乘边长,就可计算出总数。

师:同学们,这正是老师之前计算这些题目用到的方法。祝贺大家,现在我的窍门已经被你们真正掌握了!

教师组织回顾所学,归纳小结从1开始的连续奇数求和问题的解决方法。(板书:见数思形,以形解数。揭题:数与形)

三、学生提问,再次解答,巩固所学

1.鼓励学生提出类似的数的计算问题。

师:同学们,刚才我们研究的问题是“从1开始的连续奇数求和问题”,现在你们能不能也来提一个类似的问题,让我们继续研究?

学生提出的问题如下:

◆2+4+6+8+……+100(从2开始的连续偶数求和)

◆3+5+7+9+11+……(从3开始的连续奇数求和)

◆2+3+5+7+11+13……(从2开始的连续质数求和)

……

2.选一个问题进行研究,再次体验以形解数。

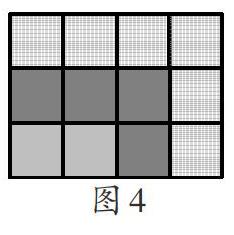

师:同学们提出的问题都是好问题。我们选一个试着来研究一下吧。比如说选从2开始的连续偶数求和这道题。这样的算式,不知道能不能也像刚才那样转化成一个形,然后用形的特征来解决问题?你可以摆一摆,想一想。

学生小组合作,用小正方形摆图,探究。

教师组织反馈,学生展示将算式转化成长方形,并借助图形介绍解决的窍门:最后一个加数除以2,得到的数就是长方形的宽,再加1就是长方形的长,长乘宽就可计算出总数(如图4)。

最后一个加数100,就应该是100÷2=50,50+1=51,51×50=2550。

【设计说明】让学生提出问题,本就是一种能力的培养。学生自己提出类似的问题,并再次经历“见数思形,以形解数”的过程,这既让“数形结合”的思想再次强化,又让学生有学以致用的收获。

3.正确引导,延伸兴趣。

师:同学们真厉害,再次“见数思形,以形解数”。那么黑板上另外几个计算问题,能不能也借助形来解决呢?

学生都认为行,教师告知学生并不是所有的计算问题都能这样解决,有兴趣的同学可以在课外再去研究另两个算式。如果都研究出来了,那将是数学上的一个伟大发现。

(浙江省海盐县天宁小学 314300)