保税区、出口加工区与加工贸易发展

——基于中国省级面板数据的实证研究

2018-07-16叶修群郭晓合

叶修群,郭晓合

(1. 江西师范大学 商学院,江西 南昌 330022;2. 华东师范大学 经济学院,上海 200241)

一、问题的提出

长期以来,中国加工贸易发展迅速,已经占据了中国对外贸易的半壁江山,是中国利用比较优势参与国际分工的重要方式,在吸引外资、外汇增收、创造就业和经济增长等方面作出了重要贡献[1-3]。然而,加工贸易的繁荣发展离不开一系列行之有效的对外开放政策的支持[4-5]。保税区和出口加工区不仅是改革开放的试验田,也是对外开放政策的核心载体,园区内的税收优惠政策和简化通关手续等局部制度安排优势有效缓解了中国贸易制度效率低下的问题,提高了中国贸易自由度和贸易竞争力,促进了中国加工贸易的高速发展[6-7]。

自上海外高桥保税区设立以来,经过近30年的发展,保税区已经遍及全国各地,但“区港分离”的设立原则限制了保税区物流中心功能的发挥,因此,国家于2003年提出了“区港联动”政策,保税物流园区、保税港区和综合保税区应运而生[8]。截至2016年12月底,全国共批准设立了15个保税区、6个保税物流园区、14个保税港区和52个综合保税区。中国出口加工区建设始于2000年,其核心任务在于引导和促进加工贸易的发展,截至2016年12月底,全国共批准设立了63个出口加工区。保税区和出口加工区作为引导和促进加工贸易发展的重要举措,其实际效果如何却鲜有研究,因此,本文基于2004—2015年省级面板数据,分析保税区和出口加工区对加工贸易发展的影响。

二、文献回顾

目前,大量研究理论探讨了保税区和出口加工区的国际制度比较、监管制度、产业功能和经济效应等问题。在保税区研究方面,舒榕怀[9]分析了保税区在促进国际贸易、出口加工和联接国内外市场中的重要作用,并指出向按国际标准制度运行的自由贸易园区升级是保税区发展的必然选择。张世坤[10]指出保税区不仅是跨国公司投资选址的首选目标,也是政府振兴地方经济发展的一项重要举措,但现行的保税区制度制约了保税区的发展,只有升级为自由贸易园区才能充分发挥其经济效应。赵榄[11]从价值链视角分析了保税区的产业功能,发现保税区以出口加工业为主会造成区内企业集群技术创新能力低端锁定以及全球价值链的低端锁定,保税区应发展高新技术产业。李璐玲[12]从海关监管制度角度分析了中国保税区与国际标准自由贸易园区的差别。在出口加工区研究方面,Jenkins[13]分析了哥斯达黎加出口加工区内资本密集型产业的发展推动了当地供应商的发展。Schrank[14]认为多米尼加出口加工区促进了东道国出口和就业的增长。Jenkins和Arce[15]分析哥斯达黎加出口加工区的经济效应发现,注重本土市场有利于推动地区经济发展。张莉[16]分析了中国出口加工区在管理体制和产业发展方面的不足,并指出出口加工区应促进加工贸易升级。

前述研究主要从理论角度分析保税区和出口加工区,与此同时,还有一些研究实证分析了保税区和出口加工区的经济效应。Johansson和Nilsson[17]以发展中国家为研究对象,利用引力模型实证分析了出口加工区的出口贸易催化作用。赵榄和常伟[18]实证检验了保税区对腹地经济的促进效应。孙浩[19]利用1993—2009年时间序列数据实证检验了上海外高桥保税区对浦东新区经济的促进作用。陈钊和熊瑞祥[20]运用“渐进式”倍差法实证检验了出口加工区的出口促进作用,分析发现出口加工区的出口促进作用只对具有比较优势的行业有效。叶修群[21]选择保税区和出口加工区的面积衡量自由贸易园区规模,基于1993—2013年省级面板数据实证检验了自由贸易园区的贸易效应。章韬和戚人杰[22]以出口加工区作为集聚—出口政策的研究对象,利用1998—2008年中国工业企业和城市数据实证分析了集聚—出口政策的企业生产率促进效应及其交互作用。

上述文献为本研究提供了一些有益的思路,但也存在以下几点不足:首先,大量的研究从理论角度探讨了保税区或出口加工区的经济效应,而相应的实证研究尚显不足;其次,仅有的实证研究重点分析了保税区或出口加工区的贸易促进效应,但对加工贸易促进效应的实证研究不够充分;最后,现有实证研究检验了保税区和出口加工区的贸易促进效应,但对其交互效应的研究较为匮乏。针对现有研究的不足,本文将利用2004—2015年省级面板数据实证分析保税区和出口加工区对加工贸易发展的促进作用及其交互效应,以期为各级政府利用保税区和出口加工区促进加工贸易发展提供科学依据。

三、研究设计

(一)模型设定

借鉴盛斌和毛其淋[23]的研究,构建如下计量模型:

lnopenit=α+βlnBZit+γlnEPZit+ηlnBZit*lnEPZit+φXit+μi+νt+εit

(1)

其中,i和t分别表示地区和年份,μi和vt为不可观测的个体和时间固定效应,it为随机误差项;openit为贸易开放度,BZit为保税区规模,EPZit为出口加工区规模;Xit为控制变量的集合,包括经济发展水平、海外市场可达性、劳动力成本、工业化水平和外资水平。

(二)变量说明与数据来源

基于数据的可得性,本文采用2004—2015年中国大陆地区22个省(直辖市、自治区)的省级面板数据进行实证分析*由于甘肃、贵州、河北、内蒙古、四川、青海、西藏、新疆和云南的不同贸易方式的加工贸易数据缺失严重,因此,本文选择剩下的22个地区作为研究样本。。除特别说明外,各原始数据来源于《中国统计年鉴》(2005—2016)和22个省(直辖市、自治区)统计年鉴(2005-2016)。各变量的简要说明如下。

被解释变量为加工贸易开放度(open)。贸易开放度不仅要反映贸易开放信息,还要反映贸易地位。贸易依存度只能反映地区与国际经济之间的联系程度,无法衡量地区贸易活跃度,另外,贸易依存度与人口规模、经济水平和地理条件等因素高度相关,只有在各因素相近的前提下进行比较才有意义[24]。因此,本文借鉴Squalli和Wilson[25]的研究,对贸易依存度进行修正,得到新的贸易开放度指标,具体计算公式如下:

(2)

(3)

其中,openT为加工贸易开放度,openX为出口加工贸易开放度,openM为进口加工贸易开放度,X为出口总额,M为进口总额,n表示地区数,INDGDP表示工业增加值。

解释变量为保税区规模(BZ)和出口加工区规模(EPZ),选择园区的地理面积来衡量,借鉴叶修群[26]的研究,将保税区、保税物流园区、保税港区和综合保税区归为保税区,园区名单数据来源于中国开发区网,根据园区名单逐个确定各园区的成立年份和地理面积。

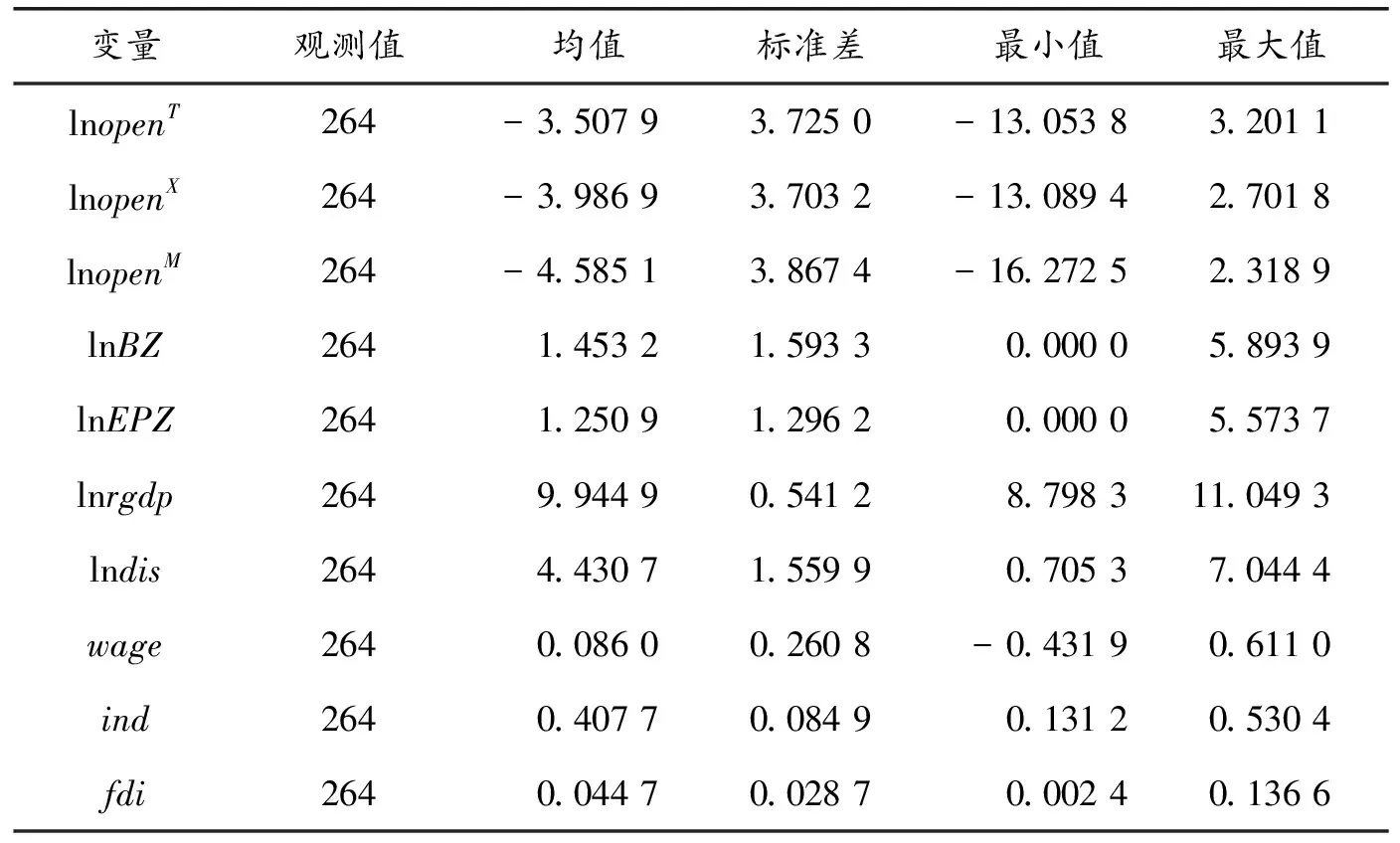

控制变量:经济发展水平(lnrgdp),选取人均GDP的自然对数形式表示,人均GDP为2000年不变价格表示的实际值;海外市场可达性(lndis),借鉴骆许蓓[27]的研究,利用公路与铁路密度的算术平均值对各省会到最近沿海港口的直线距离的调整距离表示,直线距离数据来源于Google earth;劳动力成本(wage),选择城镇单位在岗职工平均工资与人均GDP之比的自然对数形式表示;工业化水平(ind),以工业增加值与GDP的比值表示;外资水平(fdi),采用实际利用外商直接投资额与GDP的比值表示,外商直接投资额利用当年年中汇率调整。本文所涉及的主要变量的描述性统计特征如表1所示。

表1 主要变量的描述性统计

四、实证结果分析

(一)全国样本估计结果分析

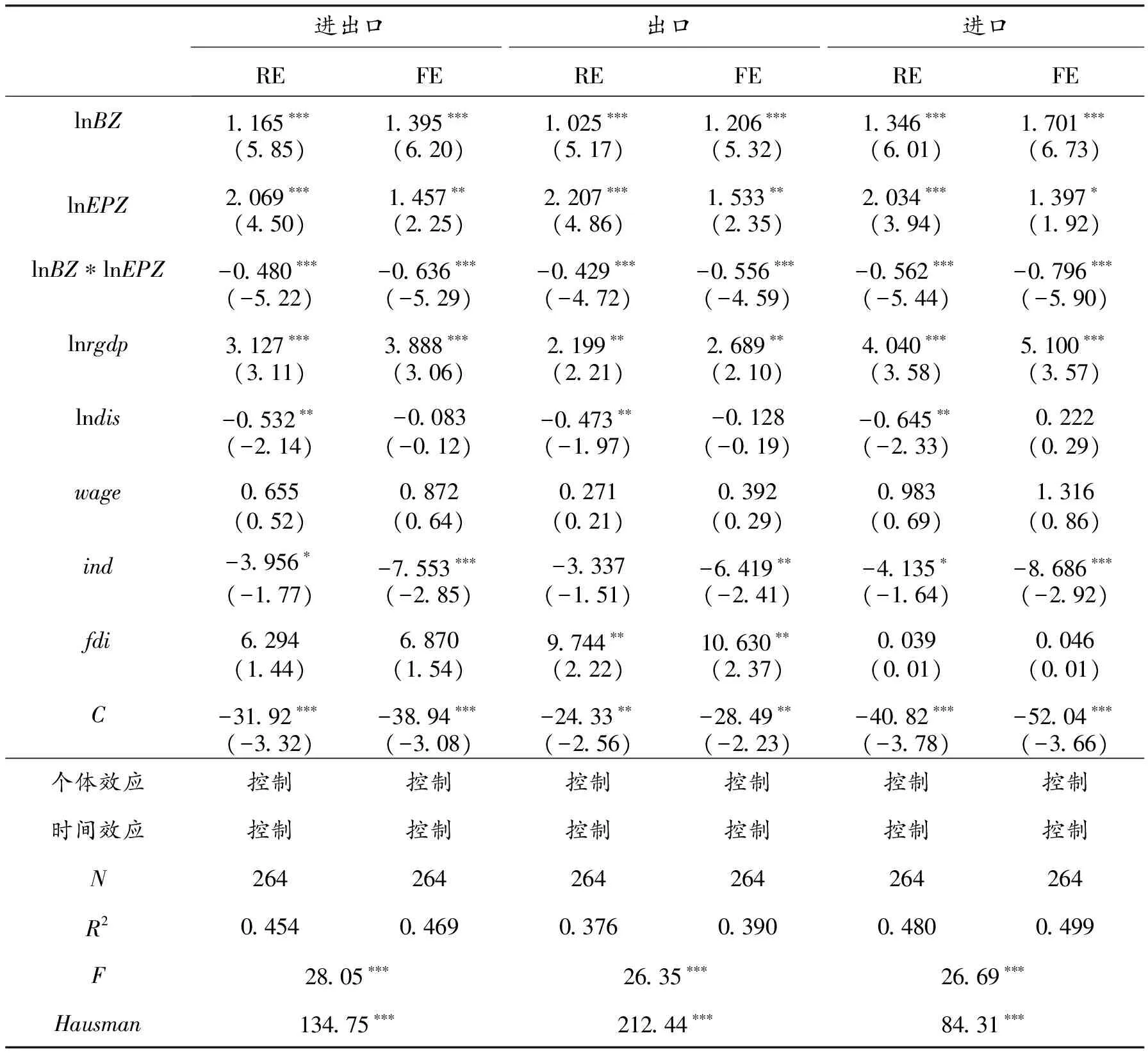

如表2所示,F检验和Hausman检验结果表明选择个体时间双向固定效应模型进行估计更有效率。从估计结果中可以看出,在所有方程中,保税区规模(lnBZ)和出口加工区规模(lnEPZ)的系数均显著为正,说明扩大保税区和出口加工区规模促进了地区加工贸易的发展,且这一促进效应在出口和进口上均有表现。设立保税区和出口加工区作为改革开放战略中的重要举措,其核心任务是引导和促进加工贸易的发展,主要体现在以下两个方面:其一,设立保税区和出口加工区配套一系列优惠政策,优惠政策能够有效降低企业贸易成本,进而促进地区加工贸易的发展。其二,设立保税区和出口加工区能够形成局部制度安排优势,提高贸易便利化水平(降低非关税壁垒、提高海关的通关效率等)、降低贸易成本,进而促进地区加工贸易的发展。保税区与出口加工区交互项(lnBZ*lnEPZ)的系数在所有方程中均显著为负,说明保税区和出口加工区对加工贸易发展的促进作用存在明显的替代效应,这一替代效应在出口和进口中均有体现。这是由于保税区和出口加工区在优惠政策和贸易便利化制度安排方面是一致的,园区之间的同质化现象严重,进而导致园区之间竞争加剧[11]。

(二)稳健性分析

前文的实证分析表明保税区和出口加工区对地区加工贸易发展的促进作用显著,且两者之间存在明显的替代效应。为了检验这一实证结论的稳健性,接下来,我们从以下两个方面进行稳健性分析。

第一,变换核心变量构造。前文利用保税区和出口加工区的地理面积衡量园区规模,接下来,本文选取保税区和出口加工区数目作为衡量指标重新估计。如表3所示,保税区和出口加工区规模的系数均显著为正,交互项的系数显著为负,由此可见,估计结果不会因为核心变量构造方式的变化而产生明显变化。

第二,剔除直辖市样本。直辖市作为改革开放的前沿和区域经济中心,其经济、区位和政治优势明显高于其他地区,因此,我们将北京、天津、上海和重庆4个直辖市从样本中剔除,利用剩下的18个地区样本重新估计。如表3所示,保税区和出口加工区规模的系数显著为正,交互项的系数显著为负,由此可见,剔除直辖市样本对估计结果并无本质影响,因此,前文的实证结论具有一定的稳健性。

表2 保税区和出口加工区对加工贸易发展影响的估计结果

注:***、**、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平;括号内为t值

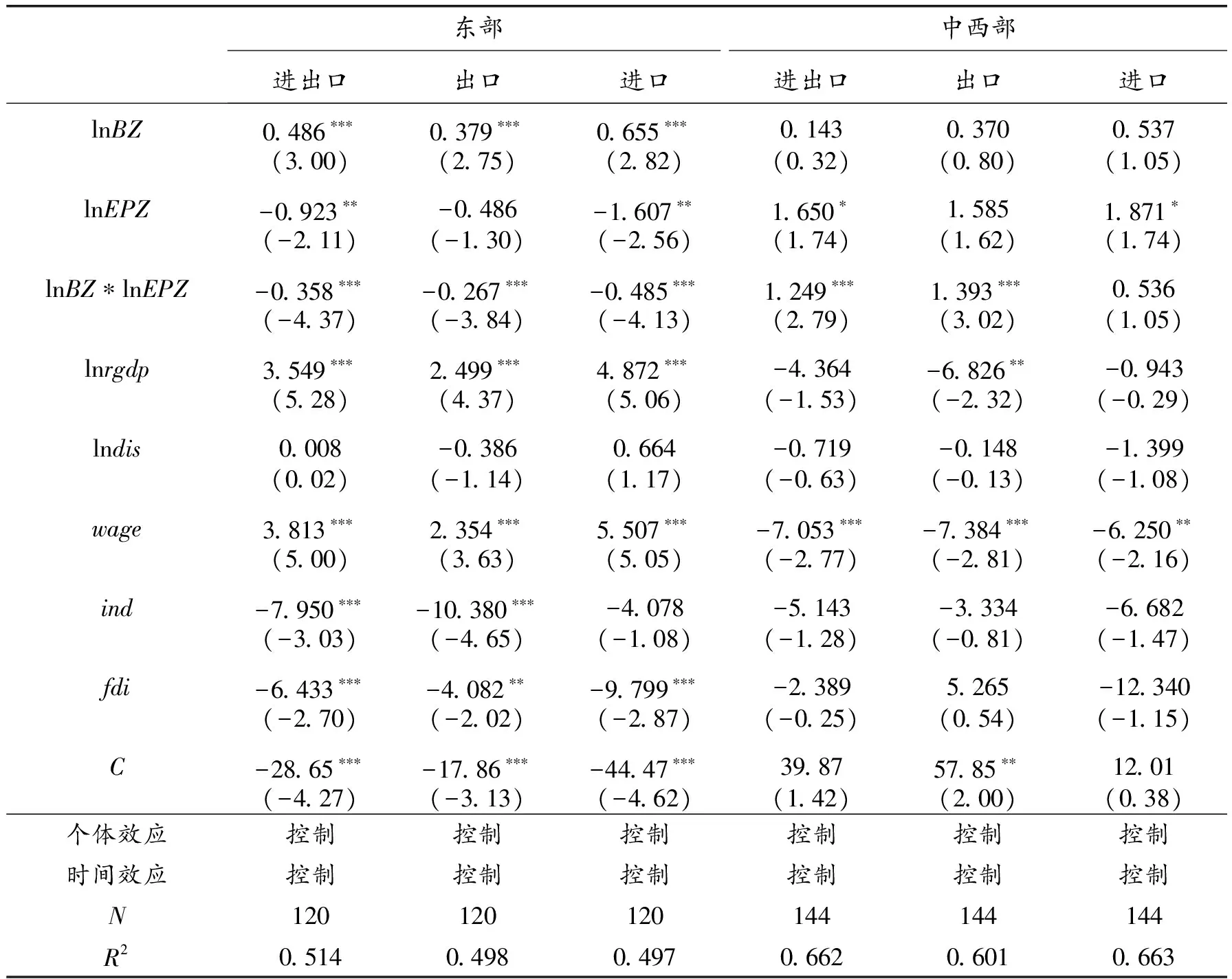

(三)分地区估计结果分析

为了进一步分析保税区和出口加工区对加工贸易发展的影响及其相互作用的地区性差异,我们将研究样本分为东部和中西部*根据经济学界的划分标准,东部地区为北京、福建、广东、海南、江苏、浙江、上海、辽宁、山东和天津,中西部地区为江西、河南、安徽、湖北、湖南、黑龙江、吉林、山西、广西、重庆、陕西和宁夏。,并分别进行估计。结果如表4所示,保税区规模系数在东部显著为正,而在中西部则不显著,说明东部保税区对加工贸易发展的促进作用明显,而中西部保税区对加工贸易发展的影响并不显著。加工贸易是中国企业进口全部或部分料件,加工或装配后再出口的贸易方式,港口优势对加工贸易发展有着重要影响,东部保税区大多设立于港口城市,而中西部保税区大多依托于内陆河港和空港设立,辐射能力较弱,这一差异在出口和进口上均有所表现。出口加工区规模系数在东部显著为负,在中西部显著为正,这说明东部出口加工区对加工贸易发展具有明显的负向影响,而中西部出口加工区对加工贸易发展存在明显的促进作用。这可能是由于出口加工区仅限于发展出口加工业以及相配套的仓储、运输业务,产业功能过于单一,与保税区相比,委托区外加工和货物进出口监管更为严格。再者,东部出口加工区定位于发展高新技术产业,而中西部出口加工区侧重发展出口加工业,定位差异导致其对加工贸易发展影响具有明显的地区差异,且这一差异在出口和进口上均有体现。保税区和出口加工区交互项的系数在东部显著为负,在中西部显著为正,这说明东部保税区和出口加工区对加工贸易发展的影响存在明显的替代效应,而中西部保税区和出口加工区对加工贸易发展的影响存在明显的互补效应。这是由于保税区和出口加工区集中分布于东部港口城市,规模大且空间分布集中,园区优惠政策和贸易便利化措施的同质化现象严重,园区之间的竞争加剧,而在中西部地区,保税区和出口加工区的规模小,空间分布分散[26],因此,保税区和出口加工区对加工贸易发展的影响的交互作用在东部表现为替代,而在中西部表现为互补。

表3 稳健性检验结果

注:同上表

(四)不同贸易方式估计结果分析

为了深入分析保税区和出口加工区对加工贸易结构变化的影响,将加工贸易按贸易方式的不同分为进料加工贸易和来料加工装配贸易,并进一步分析保税区和出口加工区对进料加工贸易和来料加工装配贸易发展的影响,分析结果分别报告于表5和表6中。

表4 保税区和出口加工区对加工贸易发展影响的分地区估计结果

注:同上表

如表5所示,从全国样本估计结果看,保税区和出口加工区规模的系数显著为正,交互项系数显著为负,这说明保税区和出口加工区对进料加工贸易发展的促进作用明显,且两者之间存在明显的替代效应,这一特征在出口和进口中均有体现。进料加工贸易是中国企业利用外汇采购原材料,加工后再出口的交易形式,企业在料件采购和产品出口上具有自主权。保税区和出口加工区的优惠政策和贸易便利化措施能够有效降低企业料件采购和产品销售成本,进而促进进料加工贸易的发展;但不同园区优惠政策和贸易便利化措施的同质化导致园区之间的过度竞争,从而导致其对进料加工贸易的促进作用存在明显的替代效应。从分地区分析结果看,保税区规模的系数均为正,而出口加工区的系数在东部为负,在中西部为正,保税区促进了进料加工贸易发展,出口加工区促进了中西部进料加工贸易的发展,而对东部进料加工贸易的发展存在负向影响。这可能是由于相比于保税区,出口加工区经营范围单一、委托区外加工和货物进出口监管严格。再者,东部出口加工区发展高新技术产业,而中西部出口加工区发展出口加工业,不同的功能定位导致了其对进料加工贸易发展的影响具有明显的地区差异。保税区和出口加工区规模交互项的系数在东部显著为负,在中西部显著为正,这说明保税区和出口加工区对进料加工贸易发展的影响在东部表现为替代效应,而在中西部表现为互补效应,这可能是由于保税区和出口加工区集中分布于东部,且园区优惠政策和贸易便利化措施的同质化现象严重,导致了园区之间的存在过度竞争,而在中西部地区,保税区和出口加工区的总体规模小、空间分布分散,园区之间存在一定的协同互补。

表5 保税区和出口加工区对进料加工贸易发展影响的估计结果

注:同上表

如表6所示,从全国样本估计结果看,保税区和出口加工区规模的系数为正,交互项系数显著为负,这说明保税区和出口加工区促进了来料加工装配贸易发展,且两者之间存在替代效应。来料加工装配贸易是外商提供全部料件,中国企业按外商要求进行加工或装配,并收取加工费的贸易方式。保税区和出口加工区的优惠政策和贸易便利化措施能够有效降低企业贸易成本,进而促进来料加工装配贸易发展,但不同园区优惠政策和贸易便利化措施的同质化导致园区之间的过度竞争,进而导致其对来料加工装配贸易的促进作用存在明显的替代效应。从分地区分析结果看,保税区规模的系数在东部为正,在中西部为负,出口加工区的系数在东部为负,在中西部为正,但都不显著。保税区促进了东部来料加工装配贸易发展,但抑制了中西部来料加工装配贸易的发展,出口加工区促进了中西部来料加工装配贸易的发展,而对东部进料加工贸易的发展具有一定的负影响。这可能是由于相比于保税区,出口加工区产业功能单一、委托区外加工和货物进出口监管严格。再者,东部保税区具有港口优势,而中西部保税区不具备港口优势,因此,其对来料加工装配贸易发展的影响具有明显的地区差异。保税区和出口加工区规模交互项的系数在东部为负,在中西部为正,这说明保税区和出口加工区对来料加工装配贸易发展的影响总体呈替代效应,而在中西部地区为互补效应。这是由于保税区和出口加工区的优惠政策和贸易便利化措施的同质化,园区之间存在过度竞争,而在中西部地区,保税区和出口加工区的规模小且分散,园区之间存在互补效应。

表6 保税区和出口加工区对来料加工装配贸易发展影响的估计结果

注:同上表

五、结论与启示

保税区和出口加工区不仅是改革开放的政策载体之一,也是引导和促进加工贸易发展的一项重要举措,然而,其实际效果尚未被证实。本文利用2004—2015年省级面板数据实证分析了保税区和出口加工区对加工贸易的影响,研究发现,保税区和出口加工区促进了加工贸易的发展,其中,保税区对加工贸易发展的促进效应体现在具有区位优势的东部地区,而出口加工区的加工贸易发展的促进效应表现在园区总体规模小且分散的中西部地区。保税区和出口加工区优惠政策和贸易便利化措施的同质化导致不同园区对加工贸易发展的影响存在明显的替代效应,其中,替代效应体现在园区规模大且集中的东部地区,互补效应体现在园区规模小且分散的中西部地区。按贸易方式的不同,将加工贸易分为进料加工贸易和来料加工装配贸易,进一步分析保税区和出口加工区对加工贸易结构的影响及其交互效应,发现保税区和出口加工区促进了进料加工贸易和来料加工装配贸易的发展,其中,出口加工区对进料加工贸易和来料加工装配贸易发展的促进效应表现在中西部地区。保税区和出口加工区对进料加工贸易和来料加工装配贸易发展的影响存在明显的替代效应,而对中西部地区加工贸易发展的互补效应在对进料加工贸易和来料加工装配贸易的影响上均有体现。

本文的实证结论对中国保税区和出口加工区的转型升级具有一定的现实意义。加快保税区在中西部地区的布局,特别是港口城市,依托港口优势,利用优惠政策和局部制度安排优势,发展加工贸易,扩大对外开放。积极推进出口加工区的产业功能多元化进程,简化监管程序,进一步释放出口加工区的发展活力,特别是在对外开放程度较低的中西部,依托出口加工区,利用地区自然资源和劳动力资源优势,积极承接国际产业转移,参与全球分工,进而缩小与东部地区之间的经济差距。在保税区和出口加工区的制度创新上,积极试验创新符合地区比较优势和发展需求的贸易制度安排,实现由政策红利向制度红利升级。