显微血管减压术对偏侧面肌痉挛患者生活质量的影响

2018-07-16王天宇李智敏李永宁

王天宇,高 俊,王 鑫,李智敏,李永宁

(中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院 神经外科,北京 100730)

偏侧面肌痉挛(hemifacial spasm, HFS)是一种常见的神经系统功能性疾病,常起自一侧眼轮匝肌,可向下延伸至同侧面部肌肉,以一侧面部肌肉出现反复的阵发性、非自主的抽搐为特征,紧张、情绪激动时症状加重[1]。虽然HFS无生命危险,但患者因面部抽搐而经受长期的精神压力,引发严重心理和社交障碍,对生活质量的影响甚至超过疾病本身。多项临床研究证实微血管减压术(microvascular decompression, MVD)是治疗HFS的一种安全有效的方法[2],但目前中国尚无特异性生活质量评价量表用于面肌痉挛患者手术疗效的临床评价,本研究采用自评量表HFS-8,分别于手术前和手术后6个月对224例HFS患者生活质量进行观察、评估。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2012年6月至2017年6月北京协和医院神经外科行MVD治疗的224例面肌痉挛患者,其中男性58例,女性166例;年龄20~71岁,平均(49.4±10.2)岁。病变部位:右侧104例,左侧120例。病史6个月至28年,平均病程4.7年。本组患者均表现阵发性半侧面肌的不自主抽搐,行阶段性内科治疗,效果欠佳,术前常规行三维时间飞越法磁共振血管成像检查(3D-TOF-MRA)检查,排除无占位性病变并明确责任血管。

1.2 方法

1.2.1手术方法:全身麻醉,侧卧位,床头抬高约15度,颈部前屈,头部稍下垂,突出患侧乳突位置。患侧耳后发际内弧形切口长约4~5 cm,切开枕下部肌肉直达枕骨鳞部,于乳突导静脉外下侧钻1骨孔,铣下骨瓣,形成大小约3 cm×3 cm骨窗,应用骨蜡严密封闭骨窗边缘。弧形切开硬膜并悬吊,棉片保护小脑表面,脑压板向内上方牵开小脑半球并尽可能保护小脑组织。首先,在面听神经和后组颅神经之间打开蛛网膜腔,释放脑脊液,锐性分离邻近的蛛网膜,避免因手术操作引起血管移位,从而影响血管的鉴别。其次,暴露第四脑室外侧孔处的脉络丛,显示出听神经腹侧的面神经出脑干区,在面神经出脑干区仔细寻找压迫面神经的血管,松解此处的蛛网膜与神经、血管的黏连。多见小脑后下动脉、小脑前下动脉血管呈环形﹑点状或襻状压迫,也可为增粗、移位的椎-基底动脉压迫所致,术中先松解责任血管,待张力降低后将其移位,将Telfron垫片放置在血管和面神经面神经根出脑干区之间,使面神经根部充分减压。确认面神经出脑干区充分减压及Telfron棉稳定后,用0.9%氯化钠溶液冲洗术区至清亮,严密缝合硬膜、切口肌肉及皮肤。

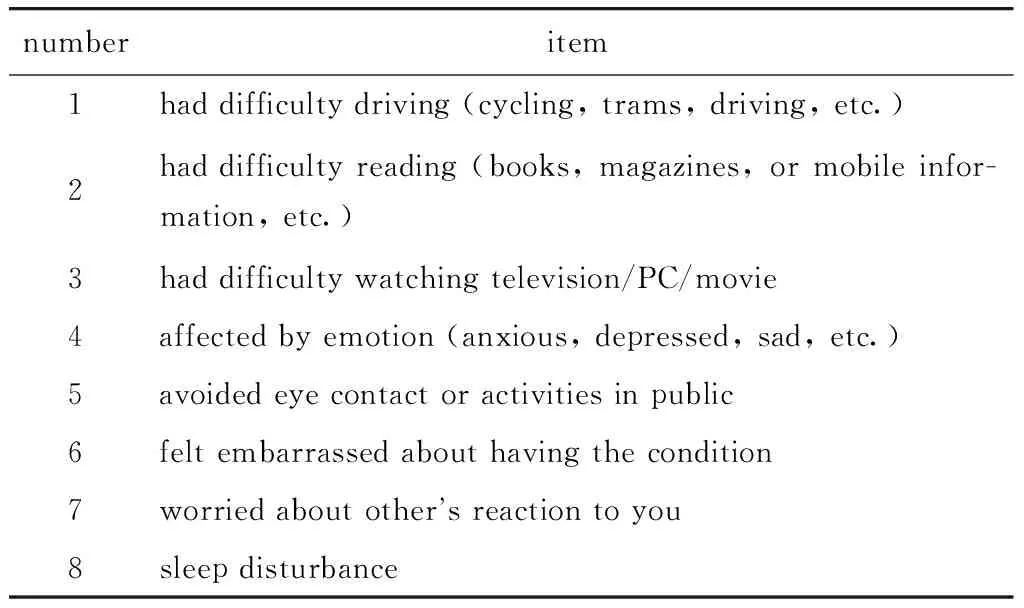

1.2.2疗效评估方法:术后患者随访6个月至3.5年,均采用定期电话随访或门诊随访。本次研究以手术前及手术后6个月两次评估结果对偏侧面肌痉挛严重程度及生活质量进行评价,其余还包括症状缓解率、复发情况及有无其他神经系统并发症等。偏侧面肌痉挛严重程度评价采用Cohen分级标准进行评价,同时采用Heuser等开发的特异性量表HFS-8进行生活质量问卷调查,结果基于患者测试日期前2~3周的自身感觉,内容涵盖移动能力、日常活动、情绪健康、羞耻感、社会支持、沟通交流和睡眠等8个方面(表1)。评估前相关智力评估证实本组患者均有能力独立完成阅读及量表填写。

表1 偏侧面肌痉挛评分量表(8项)Table 1 Hemifacial spasm scale (8 items)

grading:never(0 points),occasionally(1 points),sometimes(2 points), often(3 points),always(4 points),total score( 0-32 points).

1.3 统计学分析

2 结果

2.1 手术及术后并发症

手术中发现责任血管为小脑前下动脉116例,小脑后下动脉76例,椎动脉10例,小脑前下动脉和小脑后下动脉均参与16例,还有6例患者责任血管为静脉(岩下静脉及其属支)。患者平均术后1周出院。术后发烧14例,提示可能存在中枢神经系统感染,予适当的抗炎治疗之后,体温均在出院之前恢复正常。3例术后耳鸣、听力障碍,术后给予高压氧、改善微循环后治疗后,在后期随访中听力逐渐恢复,耳鸣症状消失。3例术后出现术区皮下积液,间断换药及加压包扎后自行痊愈。无继发血肿、面瘫及死亡和致残病例发生。

2.2 手术前后Cohen分级比较

手术前后Cohen 痉挛强度分级如下:MVD术后完全缓解188例,其中术前分级Ⅱ级13例,Ⅲ级148例,Ⅳ级27例;明显缓解20例,术前Ⅲ级9例,Ⅳ级11例;部分缓解11例,术前Ⅱ级2例,Ⅲ级6例,Ⅳ级3例;无效5例,术前Ⅱ级1例,Ⅲ级3例,Ⅳ级1例。手术明显缓解率为92.7%,总有效率为97.6%(表2)。

表2 Cohen分级标准及手术前后分级对比

Criteria:1)complete remission: reduced to 0; 2)significant remission: grade 2 or 3 decline, but did not reach 0; 3)partial remission: grade 1 degrade; 4)invalid: grade no reduce.

2.3 手术前后HFS-8评分比较

本组患者总体术后6个月HFS-8评分显著低于术前(P<0.05) (表3)。不同痉挛强度患者术后生活质量评分均明显改善(P<0.05),术前HFS-8评分结果与术前痉挛强度显著相关(P<0.001)(表4)。同时随访中了解到,手术前女性患者最主要关注因疾病引起的社交回避,如对病情感到不好意思、情绪更易激动、更易引发焦虑不安等负面情绪;而男性患者就诊主要原因是HFS症状影响出行及日常生活,同时疾病带来的羞耻感也是影响其生活质量一个重要方面。

表3 手术前后不同缓解程度HFS-8评分对比

*P<0.05 compared with preoperative.

表4 不同缓解程度HFS-8评分手术前后对比

*P<0.001 compared with preoperative.

3 讨论

偏侧面肌痉挛主要由面神经出脑干处(root exit zone, REZ)受到迂曲的血管压迫引起。关于HFS发病机制有两种主流假说:1)“短路”学说认为REZ区位于面神经中枢端与外周端交界处,髓鞘薄弱,长时间受血管压迫可使暴露的轴突间产生异位冲动[3];2)“核性”学说认为REZ区受压而产生逆向冲动,随着兴奋性的增加使面神经核团被“激活”,使肌肉产生不自主运动[4]。无论哪种假说,“血管压迫神经”都是解剖学基础,大多数病例都是单支血管压迫,其中小脑前下动脉最常见,其次为小脑后下动脉,再次为椎动脉,结果与术中观察一致。MVD是一种理想的手术方法,通过“隔离”血管减轻对神经的压迫,从而缓解症状[5-6]。随着MVD进一步完善和改进, 其手术有效率逐渐升高,本研究手术总有效率97.6%,与文献报道[7-9]一致。

在神经功能性疾病的病程发展过程中,疾病不仅带来生理机能的下降,同时还会导致自尊心降低、社会孤立、焦虑抑郁状态等社会心理的障碍。本研究用到了经过临床验证的特异性HFS生命质量量表HFS-8[10]。2004年基于HFS患者主要情绪困扰和对社会生活的恐惧,开发出一款专门针对HFS疾病特点的生活质量量表HFS-30,用于HFS肉毒素的治疗评价[11]。但是,量表验证过程显示部分内容信效度较差,次年量表进行了修正及简化,创建了HFS-7,并利用病例-对照研究证实量表有效性[12]。2007年在HFS-7基础上增加了一项与睡眠质量有关的条目,构建特异性量表HFS-8,并首次将量表用于评估MVD术后HRQoL[10]。

目前中国尚无特异性HFS生活质量量表应用于MVD手术后患者生活质量的评估,因此本研究团队将HFS-8翻译校对,并根据中国人近年来生活习惯及生活方式对相关条目进行修改,如拓展出行方式、更加关注患者与手机等电子产品的交互,总结出一款专门针对中国HFS患者的特异性生活质量量表。本研究显示,HFS可引起患者不同程度颅面部生理机能下降,同时也可引起广泛的焦虑和社会交际障碍,MVD是一种安全有效的治疗方式,可有效改善患者临床症状和提高HFS患者的生活质量。