腐泥型烃源岩生排烃模拟实验与全过程生烃演化模式

2018-07-13李剑马卫王义凤王东良谢增业李志生马成华

李剑 ,马卫 ,王义凤 ,王东良 ,谢增业 ,李志生 ,马成华

(1. 中国石油勘探开发研究院,河北廊坊 065007;2. 中国石油天然气集团公司天然气成藏与开发重点实验室,河北廊坊 065007)

1 问题提出

现代油气生成理论认为,保存在沉积物中的有机质,在不断深埋过程中,在细菌、温度等因素的作用下,经历未成熟、成熟和过成熟等阶段,陆续转化为石油和天然气[1]。油气生成理论对现代石油工业的发展作用显著,20世纪70年代,蒂索等在油气生成理论的基础上建立了干酪根热降解生烃演化模式[2],有效指导了油气勘探和地质研究。然而随着中国油气勘探不断向深层与非常规领域发展,凸显出来的许多现象和问题引发了业内对蒂索模式有待完善的讨论[3-6]。笔者认为蒂索模式对烃源岩高过成熟阶段生烃的阐述有偏于笼统,仅是指出高过成熟阶段天然气来源于干酪根降解气与原油裂解气,但没有再对原油裂解气进一步细分。事实上原油裂解气还可以细分为聚集在古油藏中的液态烃晚期裂解生成的天然气(聚集型液态烃裂解气)与分散于烃源岩内或源外运移通道中的液态烃晚期裂解生成的天然气(分散型液态烃裂解气),近年来分散液态烃的生气潜力引起了广泛关注[7-9]。而且前人研究指出不同来源(干酪根、原油、分散液态烃)的天然气产率和地球化学特征具有明显区别[9-11],这种简单的二分法已无法满足海相多元生烃研究的需要,会对深层天然气来源的判识造成误差。因此,明确两者的成藏差异性对指导不同成因类型天然气勘探选区具有实际意义。其次,蒂索模式也没有明确生烃下限,没有阐述不同演化阶段排出烃量与滞留于烃源岩中的滞留烃量,然而对滞留烃含量的评价直接影响着页岩油气的勘探。此外,天然气裂解的影响因素、天然气保存的深度下限,这些决定天然气远景勘探方向与下限的问题同样值得研究与探索。

2005年,赵文智等根据气源岩在不同阶段的生气动力学、生气组分及生成的不同成因天然气,建立了沉积有机质的接力成气模式。指出沉积有机质接力生气的过程包括生物气、未成熟过渡带气、干酪根降解气及液态烃裂解气,并揭示了分散液态烃的成藏地位[6,12]。

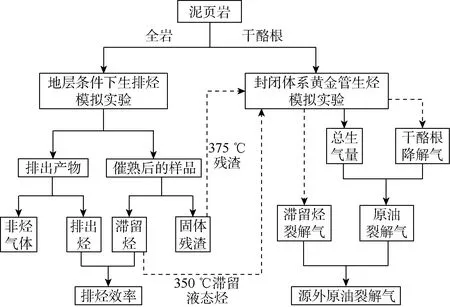

为进一步完善有机质生烃理论,笔者在蒂索生烃模式和赵文智等有机质接力生气模式的基础上,利用半开放体系的生排烃模拟实验、封闭体系的黄金管生烃模拟实验与开放体系的高温热解色谱质谱实验,同时结合地质认识,针对有机质成熟—高成熟—过成熟阶段的热解生烃过程进行了详细研究,基于有机质接力生气模式中的未熟阶段生气模式,建立了新的烃源岩全过程生烃演化模式,实验研究思路如图1所示。

2 生排烃模拟实验方法与样品

图1 实验研究流程

为了建立全过程生烃模式,笔者采用了 3种实验体系,第1种是地层条件下半开放体系的生排烃模拟实验[7],主要进行生排烃效率及滞留烃量研究[13];第2种是封闭体系的黄金管生烃模拟实验,主要进行干酪根初次降解气、原油裂解气定量及天然气裂解时机研究;第3种是开放体系的高温热解炉结合色谱与质谱检测的方法,用于研究甲烷裂解温度。

2.1 地层条件下半开放体系的实验方法

地层条件下半开放体系的生排烃模拟实验,与传统生烃模拟实验相比主要区别有 4个方面:①增加了可调控的静岩压力和地层压力;②采用柱状样品进行模拟实验,保持了样品的原始结构;③在样品压制过程中同时加水,水附存于样品孔隙中;④“热生冷排”,使排烃温度与地层深度所对应的地层温度一致。

实验流程为:系统抽真空之后,将样品升温至所设温度点,恒温24 h后,通过气液分离器分别收集模拟实验排出的油、气。滞留于烃源岩中的油由氯仿沥青“A”和经过校正的散失轻烃组成。

笔者选取的样品均为未进入热解生烃阶段的未熟—低熟烃源岩,从而可以通过模拟实验反映生烃的全过程。样品信息见表1。

2.2 温压共控的黄金管封闭体系的实验方法

鉴于温压共控的黄金管封闭体系生烃模拟实验方法良好的封闭能力与耐高温能力,本文利用其作为定量评价各种来源天然气最大生成潜力的方法,这也是目前最有效的方法之一。具体实验流程为:按照实验需求把一定质量的样品在氩气保护下装入黄金管(40 mm×5 mm,壁厚为0.25 mm),然后置黄金管于高压釜内。把高压釜放置在同一个炉腔内,并通过外界流体增压装置向高压釜施加压力,压力保持在30 MPa。之后先将样品以50 ℃/h的速率快速升温至200 ℃,然后按照实验需求以2 ℃/h的升温速率进行升温。每隔24 ℃设置一个温度点,在设置温度点取出高压釜,关闭控制该高压釜的压力开关并用冷水降温,直至达到常温为止,取出黄金管。用真空取样装置测量黄金管内的气体体积并收集气体,将取出的气体进行组分分析,计算生烃参数。所有黄金管生烃模拟实验样品均为同一块张家口下花园中元古界青白口系下马岭组低成熟腐泥型烃源岩,样品TOC值为 5.6%,Ro值为0.5%,Tmax值为425 ℃,(S1+S2)值为31.037 mg/g,产油气潜量为21.458 7 mg/g,气产率指数为0.000 6,油产率指数为0.019 1。

将下马岭组烃源岩样品分成 3块平行样,一块直接制备成干酪根进行黄金管封闭体系的全过程生气热模拟实验,旨在得出腐泥型烃源岩热成因气总的演化趋势及总量,这其中既包括干酪根降解气又包括原油裂解气。同时观察烷烃气的演化特征,检测天然气裂解时机。另一块通过375 ℃恒温8 h生烃实验后,提取出其生成的原油,之后将实验固体残渣经氯仿沥青“A”抽提后制备成干酪根,然后用这部分干酪根进行黄金管封闭体系的生气热模拟实验,实验将得出干酪根降解气的演化趋势及生气量。第3块样品按照前文所述地质条件下生排烃模拟实验方法进行生排烃模拟实验,实验后提取滞留液态烃进行氯仿沥青“A”定量。然后利用黄金管模拟装置,将生油窗阶段的滞留液态烃(即350 ℃模拟实验生成的氯仿沥青“A”,Ro值约为1.0%)进行黄金管封闭体系生气热模拟实验,实验生成的烃类气体即为滞留液态烃的裂解气。

2.3 甲烷气的裂解温度检测方法

理论上,依据烃类生成自由能变化与温度函数关系(化学反应动力学)可知,甲烷裂解过程可以简化为一个化学反应方程式:CH4==C+2H2,可以看出,甲烷裂解的气体产物为氢气。在没有其他氢源的情况下,氢气的生成趋势可以反映出甲烷的裂解趋势。本文利用高温热解炉结合气相色谱-质谱联用检测的方法在线标定了升温过程中甲烷与氢气含量的变化趋势。具体实验方法是,将甲烷气体注入高温裂解炉进行常压条件下恒温裂解实验,裂解产物用质谱在线检测氢气及甲烷含量。

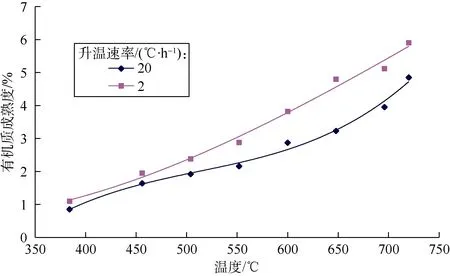

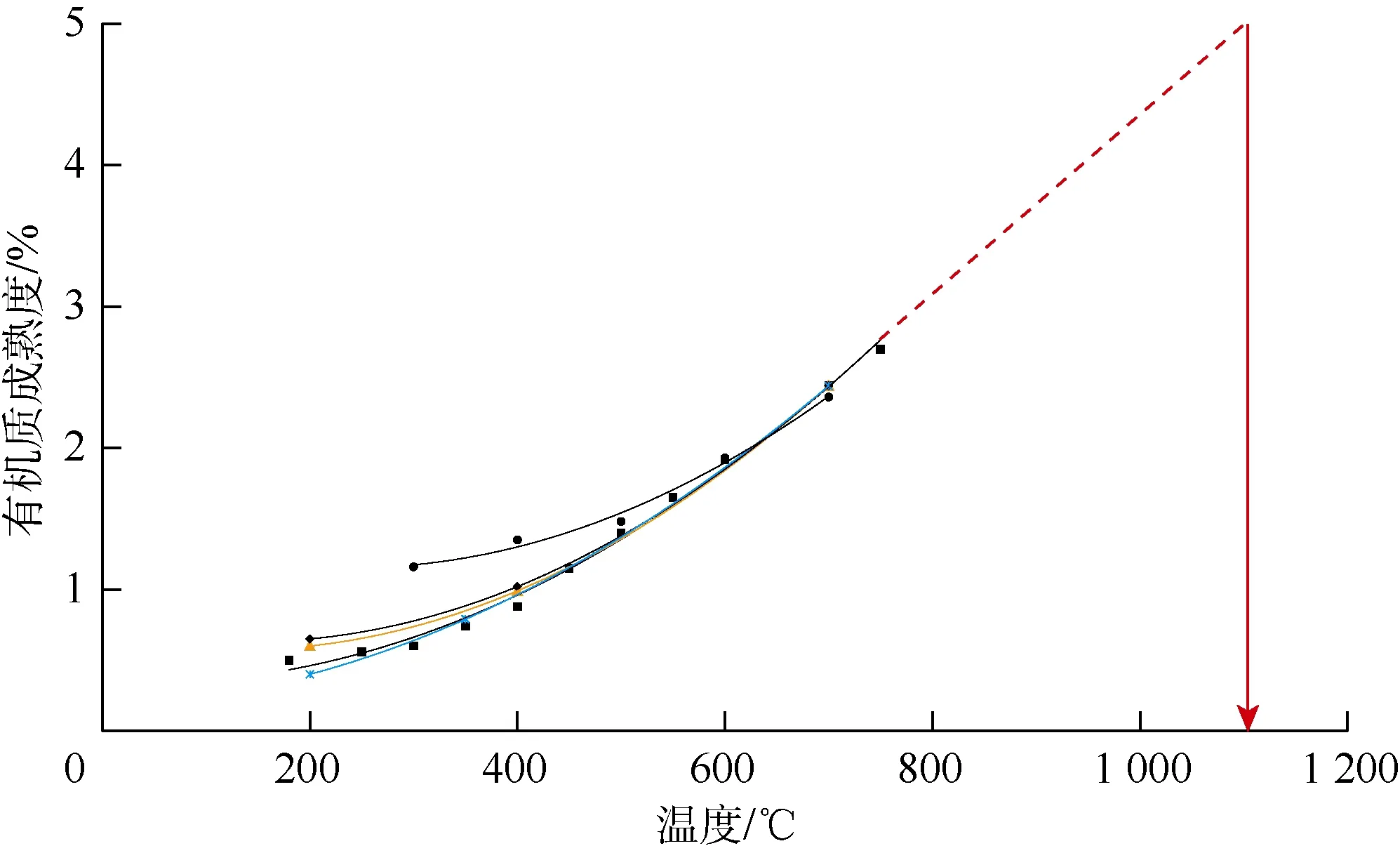

2.4 等效Ro值的确定

本文所有黄金管热模拟实验均采用同一块低成熟的煤样,按照相同实验条件进行热模拟后剩余残样的实测Ro值,其与热模拟温度的对应关系如图2所示。

图2 黄金管生烃热模拟温度与等效Ro值拟合关系

3 实验结果与讨论

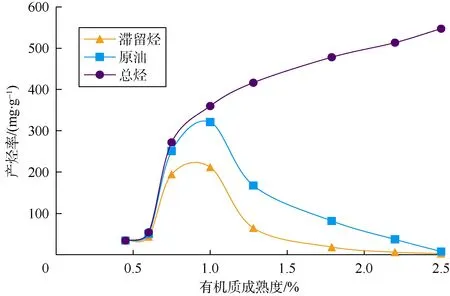

3.1 生油窗的生烃潜力

笔者利用上文所述的地层条件下生排烃模拟方法对本次研究的对象——下马岭组泥页岩进行了生排烃模拟实验,得到了滞留烃、原油及总烃的演化曲线(见图3)。由图3可见下马岭组页岩在生油高峰时Ro值为1.0%左右,产烃率高峰值为321 mg/g,占此时生烃量的89.2%;此时滞留烃产量也达到峰值,为212.9 mg/g,然而本阶段累计生气量只有 39 mg/g,仅占生烃量的10.8%。直到高成熟阶段原油开始大量裂解,才使得天然气的含量大幅增加。

图3 地层条件下下马岭组泥页岩生排烃实验生烃曲线

3.2 烃源岩的排烃效率与滞留烃量

对于常规油气资源而言,油气只有排出烃源岩才对资源产生贡献[14];而对于页岩油气而言,油气在烃源岩中滞留的多少决定了页岩勘探价值的大小。因此,排烃效率与滞留烃量是一个需要深入探讨的问题。有机质类型、丰度决定了烃源岩的生烃潜力,而有机质的成熟度反映了有机质的演化程度,因此有机质类型、丰度及其成熟度反映了生烃母质的特征,是烃源岩能否排烃的内因,对排烃起决定作用。相同埋深条件下,有机质类型越好,烃源岩单位有机碳排烃量越大,达到排烃高峰期越早,排烃效率也越高[15]。

前期研究中,作者总结了前人对排烃效率研究的经验,建立了一套地质条件下的排烃效率模拟方法(正演),并优选了具有普遍应用基础的地质剖面法(反演),正演与反演相结合,得出了烃源岩不同热演化阶段的排烃效率。在前期的研究中,选取松辽和渤海湾盆地优质腐泥型烃源岩进行了半封闭体系模拟实验,求取排烃效率和滞留烃量的数据。运用地质剖面解剖的方法重点研究了生油高峰阶段和高成熟阶段的排烃效率和滞留烃含量,选择渤海湾盆地歧口凹陷滨深22井、港深78井、港深48井3口单井腐泥型烃源岩进行地质参数解析,计算了排烃效率(见表2)。

表2 歧口凹陷地质剖面解剖法计算的排烃效率

地层条件下半开放体系实验模拟结果表明,低熟(Ro值小于0.8%)阶段排烃效率低于20%;生油窗(Ro值为0.8%~1.3%)阶段排烃效率为20%~50%;高成熟(Ro值为1.3%~2.0%)阶段排烃效率达到50%~80%。

地质剖面解剖结果表明,在生油高峰阶段,渤海湾盆地腐泥型烃源岩的排烃效率主要为30%~60%。

对两类方法的结果进行综合评价后认为:Ⅰ、Ⅱ1型烃源岩在低成熟阶段的排烃效率低于 30%;在主生油阶段(Ro值为 0.8%~1.3%)的排烃效率为 30%~60%;Ro值为1.3%~2.0%时,排烃效率在60%~80%。相同阶段Ⅱ2和Ⅲ型烃源岩排烃效率要低约 10%~20%。在以上数据基础上,建立了腐泥型烃源岩的滞留烃定量演化模型(见图 4),该模型中滞留烃包含了气态烃和液态烃。如模型中所示,腐泥型有机质滞留烃峰值可达到200~275 mg/g,有机质类型、有机质丰度不同,取值存在一定差异,有机质类型越好、丰度越高,滞留烃取值也越大。详细的研究方法与研究结果作者已另文刊出[13,16],这里不再赘述,仅将研究结论应用于本文所要建立的烃源岩全过程生烃演化模式中。需要特别指出的是,在高成熟阶段末期(Ro值为2.0%),仍有相当一部分气态烃滞留于烃源岩中,成为了页岩气资源,需要进一步定量评价滞留烃裂解气的含量,从而为页岩气资源勘探潜力评价提供参考依据。

图4 Ⅰ—Ⅱ1型烃源岩全演化阶段滞留烃定量评价模型

3.3 高过成熟阶段天然气生成特征

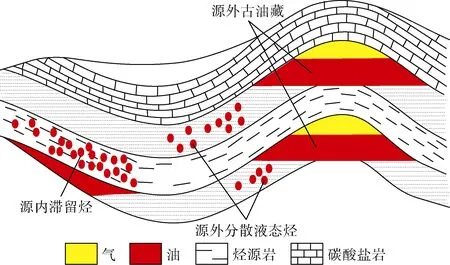

随着生成的石油排出烃源岩并向储集层运移成藏,原油按照赋存位置及赋存形态的不同,可以分为源内滞留液态烃、源外分散液态烃及聚集成藏的聚集型液态烃(见图 5)。烃源岩中残余的干酪根及液态烃经漫长地质时期的高温(地温大于150 ℃)作用,均可裂解生成天然气。因此,理论上高过成熟阶段的天然气可以分为干酪根降解气、源内滞留液态烃裂解气、源外分散液态烃裂解气及聚集型原油(古油藏)裂解气 4部分。不同来源的天然气其主生气期与生成量也存在一定差异。理清其中的差异,有助于为不同类型天然气的成藏贡献研究奠定理论基础。

图5 天然气来源示意图

通过以上封闭体系黄金管生烃模拟实验,笔者直接得出了下马岭组泥页岩的总生气量,以及提取出原油的残余干酪根生成的干酪根裂解气量,某一演化阶段总生气量减去该阶段的干酪根裂解气量,即可得到该阶段的原油裂解气量。利用黄金管模拟装置,将生排烃模拟实验350 ℃、恒温24 h(Ro值约1.0%)生成的滞留液态烃进行了黄金管封闭体系生气热模拟实验,得出了单位滞留液态烃二次裂解生气的模拟结果。单位滞留烃裂解气量乘以下马岭组页岩Ro值为 1.0%时生成的滞留液态烃量即可得到下马岭组页岩滞留液态烃裂解气量。某一演化阶段的原油裂解气量减去该阶段的滞留烃裂解气量,即为该演化阶段的源外液态烃裂解气量。

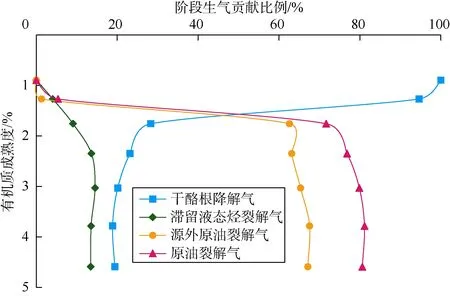

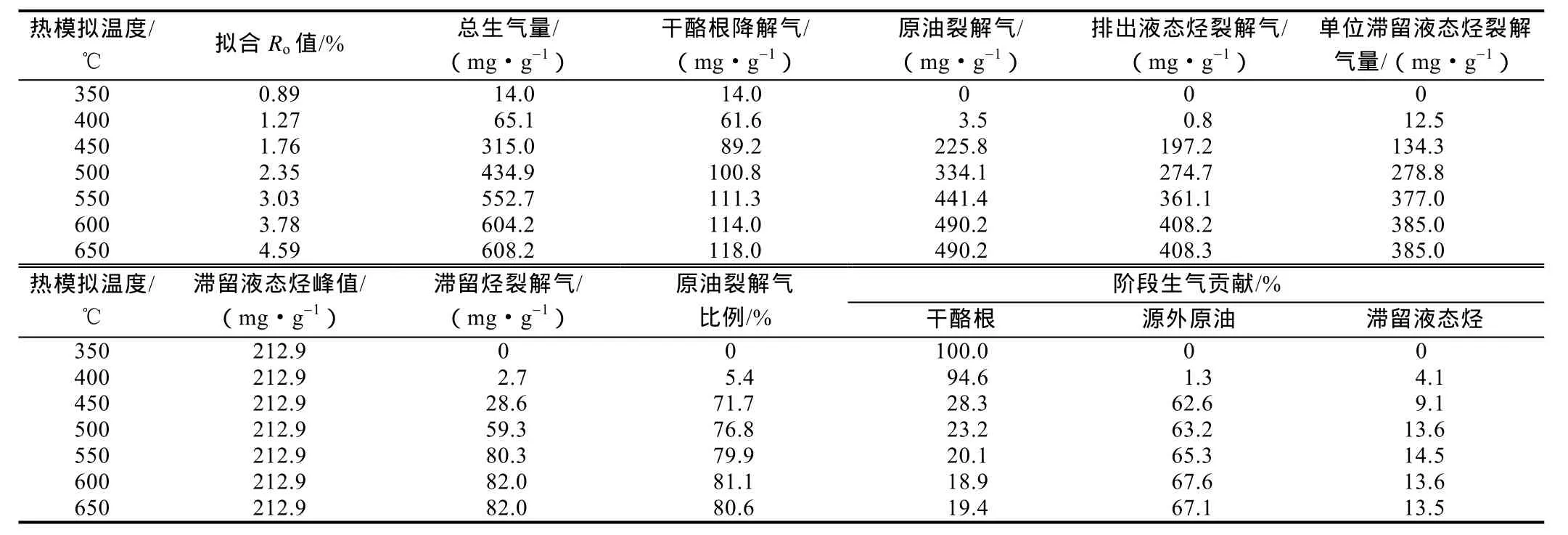

本文对上述 350~650 ℃黄金管模拟实验(即Ro值为0.89%~4.59%阶段)得到的生气量进行了整合计算,得到了干酪根降解气、原油裂解气、滞留烃裂解气及源外原油裂解气的结果见图6及表3。

图6 不同类型母质热演化过程中累计生气贡献比例

表3 下马岭组泥页岩不同类型天然气所占比例统计表

3.3.1 干酪根降解气、原油裂解气的量与生气时机

Burnham等基于生烃动力学,认为海相Ⅰ—Ⅱ型烃源岩仅有20%~30%的天然气直接来自干酪根降解[17]。陈建平等认为海相烃源岩干酪根生成天然气的成熟度下限(或生气死亡线)应该为Ro值为3.0%[18]。赵文智等基于模拟实验,认为原油裂解气量是干酪根降解气的 3~4倍,干酪根主生气期Ro值为 1.1%~1.8%[6]。由此可见前人通过相关研究,均在一定程度上表明了热演化晚期干酪根降解生气潜力的枯竭与原油裂解气对天然气成藏的主要贡献。然而由于前人在研究干酪根降解气与原油裂解气过程中所用样品并非同一块样品,因此结论还缺乏说服力。为了进一步完善两种类型气体的贡献比例,笔者选择了同一块烃源岩样品的干酪根和其生成的油来做黄金管模拟实验,这样避免了前人研究过程中由于样品的不同导致的误差,使结果更准确。

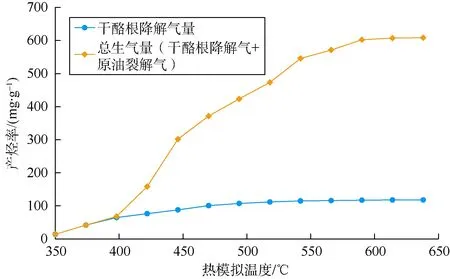

实验结果表明,腐泥型烃源岩生气量经折算后为335 m3/t,干酪根的有机碳含量为55.08%,因此该腐泥型烃源岩生气量折算成单位有机碳后约为608.2 m3/t。而提取出原油的剩余干酪根最终的降解气量为65 m3/t,即有机碳降解气量为118 m3/t。由此可见,干酪根最终的降解气量与原油最终裂解气量的比例约为 1∶4,各阶段的成气演化趋势如图7所示。

图7 腐泥型烃源岩干酪根与原油裂解生气模式图

实验结果明确了腐泥型干酪根直接生气潜力及主成气期,由图 7可知,进入生油窗后,腐泥型干酪根以生油为主,同时生成少量的伴生气,这一阶段累计伴生气量占干酪根降解气总量的 10%。干酪根大量降解生气发生在Ro值为1.3%~2.5%阶段,这一阶段产气量达到干酪根降解气总量的 85%以上[19],Ro值大于2.5%以后生气量只占降解气总量的5%。干酪根最终累计降解气量占烃源岩总生气量的 20%。在干酪根整个降解生气过程中,降解气对相应阶段烃源岩总生气量的贡献比例呈现出随演化程度增加而递减的趋势;进入高成熟阶段,随着原油开始大量裂解,干酪根降解气对天然气的累计贡献率逐渐降低。而原油裂解气的量进入高过成熟阶段后逐渐递增,对天然气的累计贡献率由Ro值为1.3%时的71%逐渐增加到80%,即原油最终累计生气量占烃源岩总生气量的 80%。在不受矿物、水等催化作用的影响下,原油裂解的主生气期Ro值为1.6%~3.0%,上限为3.5%。这一认识进一步证实了干酪根的直接降解生气能力与原油二次裂解生气能力相差悬殊。

3.3.2 滞留液态烃裂解气

前人研究表明,大量的烃类在生油高峰期由于多种原因不能及时排出烃源岩而在烃源岩中滞留[20-21]。由滞留烃定量演化模型(见图4)可以看出,在液态窗阶段,高达 40%~60%的液态烃滞留于烃源岩中,这部分烃类在高过成熟阶段裂解生气,所提供的天然气资源潜力不容忽视。由本文提到的滞留烃定量模型可知,在生油窗内(350~400 ℃),滞留液态烃总量也达到峰值(200~275 mg/g)(见图4)。因此,此阶段的滞留液态烃生气量代表了滞留液态烃的最大生气潜力。

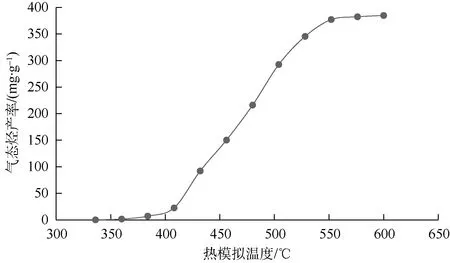

利用黄金管模拟装置,将生排烃模拟实验350 ℃、恒温24 h(Ro值约为1.0%)生成的氯仿沥青“A”作为生油窗阶段的滞留液态烃进行了升温速率2 ℃/h的黄金管封闭体系生气热模拟实验,并计算滞留液态烃的生气能力。滞留液态烃二次裂解生气的模拟结果如图 8所示。由此可知,滞留烃的生气较晚,400~550 ℃(即Ro值为1.3%~3.0%)阶段为生气高峰期,对烃源岩的生气贡献随演化程度的增加而增加,Ro值为3.0%时生气贡献比例达到极值,为14.5%。1 g滞留液态烃最终产气为385 mg,而下马岭组泥页岩总的生气量为608.2 mg/g;由图3可知,Ro值为1.0%时下马岭组页岩滞留液态烃产率为212.9 mg/g,乘以滞留液态烃产气率 38.5%便得到滞留烃裂解气累计产气率为82.0 mg/g,因此下马岭组泥页岩滞留液态烃的最终累计裂解气量占总生气量的13.5%。可见滞留烃裂解气勘探价值不容忽视,尤其对页岩气具有较大价值。

图8 滞留液态烃热模拟生气产率曲线

3.3.3 源外聚集型与分散型液态烃裂解气

按照前文所述,在烃源岩生烃潜力全部释放后,干酪根降解气、源内滞留液态烃累计裂解气分别占了总生气量的20%、13.5%,那么可以推断,高过成熟阶段的天然气主要来源于源外分散液态烃裂解气及聚集型原油(古油藏)裂解气,占了总生气量的66.5%。

由于所处温度压力环境、周围介质等不同,有机质、无机质的相互作用导致分散型与聚集型原油发生裂解的条件有差异。前人研究表明,碳酸盐岩、泥岩和砂岩等对原油裂解生气有催化作用[22-26]。此外,压力、水等对原油裂解作用也具有较为复杂的影响,而且不同演化阶段作用效果也不同[23-28]。

由于不同地区的地质条件、沉积环境不同,本文并不能把所有影响原油裂解的因素同时考虑到所建模式之中。因此,本文所建模式不对各类存在地区差异的影响因素作进一步的探讨,统一将滞留液态烃裂解、分散型原油与聚集型原油裂解的Ro值上限定为3.5%。至于分散型与聚集型原油裂解气的比例,由于不同地区成藏条件不一,因此无法得出一致的比例分配结果,在模式中仅以虚线将两者区分开,以此表明高成熟阶段源外原油裂解气有分散型与聚集型两种赋存状态。但在同一地区,分散型与聚集型原油裂解气的成因决定了两者往往形成于不同的构造部位,因此两者区分的意义在于揭示原油裂解气的亚成因类型,从而指导不同成因类型天然气勘探选区。实际应用中,还需要根据气体轻烃等指标来鉴别天然气是分散型还是聚集型成因,应用生烃动力学等方法可以求取两者的量。

3.4 天然气裂解时机

在漫长地质时期高温环境下,原油会裂解生成重烃气体含量较高的湿气,湿气又会进一步裂解形成分子结构更加稳定的中间产物,如氢气、烯烃[29-30],最后全部转化为氢气和碳。关于烷烃 C—H键断裂形成烯烃的反应活化能,前人通过简化计算得出丁烷裂解需要的活化能为 418~430 kJ/mol,丙烷为 416~425 kJ/mol,乙烷为423 kJ/mol,甲烷为441 kJ/mol[31-33]。由此可知,C—H键断裂由易到难依次为正丁烷、正丙烷、异丁烷、异丙烷、乙烷、甲烷。前人研究亦表明烃类C—C键断裂所需的活化能较C—H键低约70 kJ/mol[32]。

关于重烃气体何时开始裂解、重烃气体何时完全裂解成甲烷以及甲烷初始裂解的成熟度下限等问题,国内外至今未有明确定论,而明确天然气初始裂解温度及裂解时机,对于业内界定天然气勘探下限具有现实意义。

3.4.1 重烃气体(C2H6、C3H8、C4H10)的裂解时机

重烃气体的裂解实验结果如图 9所示。由图中曲线可以看出,丁烷最先开始裂解,开始裂解对应的Ro值为 1.8%,裂解结束时Ro值为2.3%;其次是丙烷,开始裂解对应的Ro值为 2.0%,裂解结束时Ro值为2.5%;乙烷由于具有更高的分子稳定性,晚于丁烷与丙烷发生裂解,开始裂解对应的Ro值为2.5%,裂解结束时Ro值为3.5%。

图9 封闭体系下原油裂解气体产物C2—C4产率随温度变化图

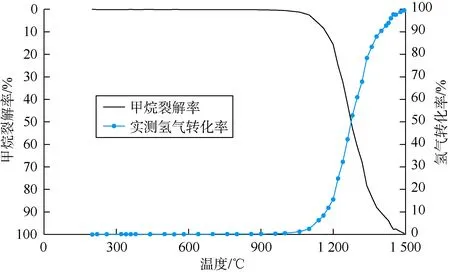

3.4.2 甲烷的裂解时机

通过实验,确定了常压下甲烷大量裂解的初始温度为1 100 ℃,而裂解的上限温度为1 450~1 480 ℃(见图 10)。根据多次相同实验条件的实验样品残样Ro实测值拟合曲线(见图 11),推测 1 100 ℃转换成等效Ro值约为5.0%。

图10 实验过程中甲烷裂解与氢气生成趋势

图11 不同样品开放体系温度与Ro的对应关系图

这一结论表明,天然气在Ro值小于 5%的特高演化阶段仍然具有勘探前景。但是,由于受实验条件限制,笔者对甲烷裂解的研究结果只是在考虑温度这一单一影响因素下得出,并未考虑地层压力及黏土矿物、水等地层催化剂对甲烷裂解的影响,因此这一认识并不成熟,仍需开展后续研究来进一步验证这一认识。之所以提出甲烷裂解上限的观点,一方面可以为油气勘探的下限提供参考依据,另一方面是为引起广大地质工作者对勘探下限的关注。

4 腐泥型烃源岩全过程生烃演化模式及地质意义

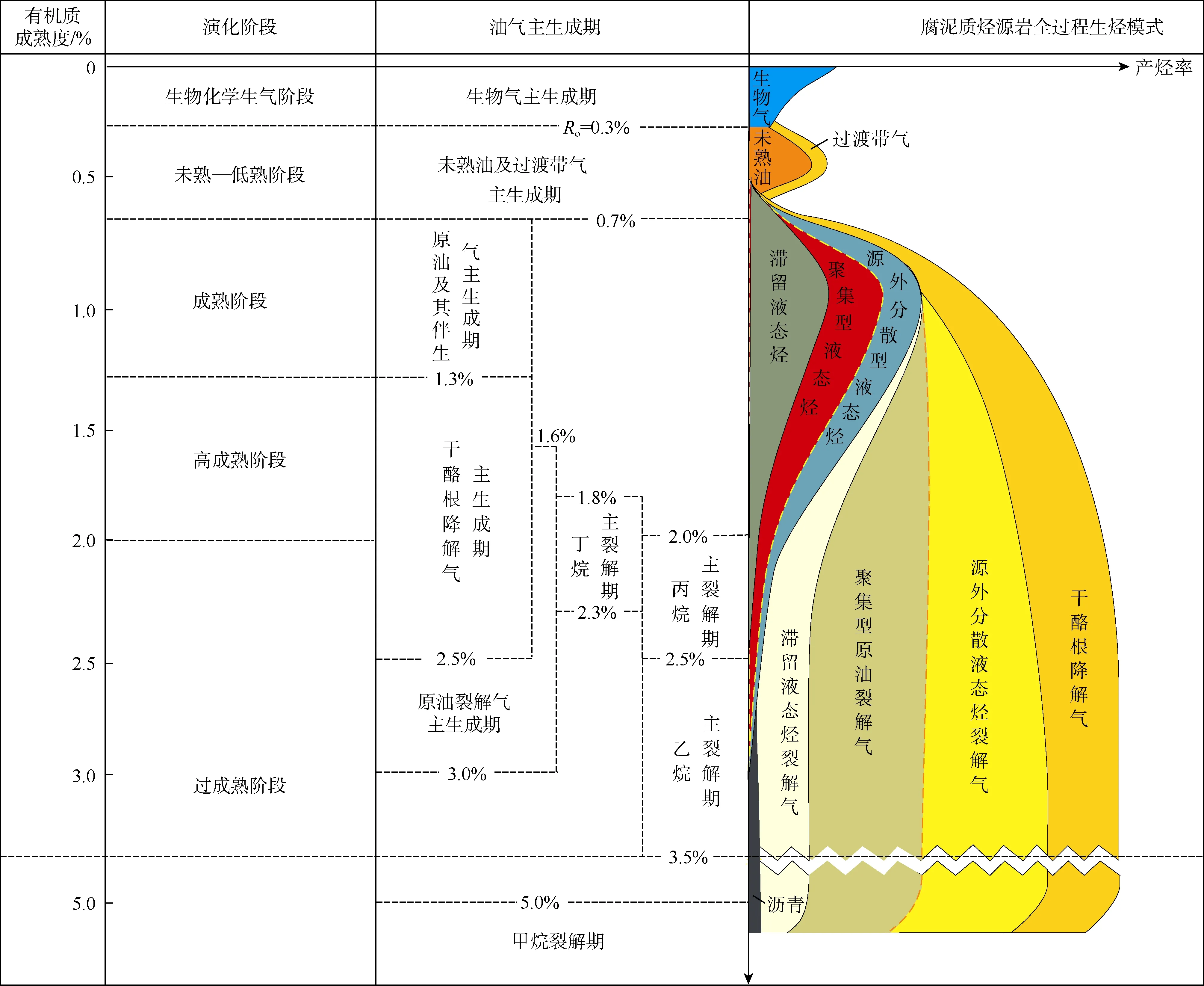

烃源岩生烃的全过程先后经历了生物化学生气→未熟—低熟→成熟→高成熟→过成熟共5个演化阶段,烃源岩产物先后经历了生物气→未熟油及过渡带气→原油及其伴生气→干酪根降解气→原油裂解气→丁烷裂解→丙烷裂解→乙烷裂解→甲烷裂解等9个亚段。笔者将全演化阶段不同赋存形式的油气直观地呈现在同一张图中,并对不同类型油气在演化过程中的含量进行了阐述,即形成了烃源岩全过程生烃演化模式(见图12)。本次建立的模式是在蒂索生烃演化模式及有机质接力生气模式的基础上进行的完善和精细化,模式中所示的实线代表笔者通过实测数据标定的油气演化趋势线,并且可以作为对应油气定量的依据。而模型中的虚线只反映对应油气的演化趋势,不能作为对应油气定量的依据。

图12 腐泥型烃源岩全过程生烃演化模式图

全过程生烃模式的意义主要体现在以下方面:①将生烃演化上限上延至Ro等于5.0%。②将演化阶段划分进一步精细化:5主段(生物化学生气、未熟—低熟、成熟、高成熟、过成熟阶段)、9亚段(生物气生成期、未熟油及过渡带气生成期、原油及其伴生气主生成期、干酪根降解气主生成期、原油裂解气主生成期、丁烷主裂解期、丙烷主裂解期、乙烷主裂解期、甲烷主裂解期)。其中生物化学生气阶段为生物气的主生成期;未熟—低熟阶段,天然气类型先后经历了生物气到低熟气过渡类型,成熟阶段为原油及其伴生气的主生成期;高成熟—过成熟阶段为原油热裂解气主生成期;而Ro值大于5.0%后进入甲烷裂解阶段。③明确了不同演化阶段烃源岩的滞留烃量,结合总生烃量即可计算出不同演化阶段的排烃效率。④确定了干酪根初次降解气、原油裂解气的主生成期。⑤明确了不同演化阶段滞留液态烃裂解气、干酪根降解气和源外原油裂解气的相对比例。⑥对高过成熟阶段烃源岩的生烃演化规律进行了补充完善,确定了原油裂解的起始和终止温度。⑦确定了天然气重烃的裂解时机,初步探讨了常压条件下甲烷的起始裂解温度与裂解时机。

腐泥型烃源岩全过程生烃演化模式的提出,主要是为了解决深部海相地层及非常规油气勘探所遇到的关键问题,其地质意义主要体现在4个方面。

①模式不仅量化了烃源岩演化过程中油气的生成量,而且明确了不同演化阶段油气的排出量与滞留量。排出油气的定量研究为常规资源量计算提供了参数依据,滞留烃量的确定为页岩油气资源评价提供了参数取值的量版。

②模式明确了高演化阶段不同类型天然气的量及其相应比例,为不同类型天然气的成藏贡献研究奠定了理论基础。

③模式以实验研究为手段,确定了天然气的裂解时机,指出Ro值小于5.0%的深层仍有勘探潜力,并引起人们对勘探下限的关注。

④新建的模式发展完善了经典的油气生成模式,能够为深部海相地层及非常规油气勘探提供有效的理论和技术支持。

5 结论

利用多种方法综合确定烃源岩在生油高峰期的排烃效率为 30%~60%,明确了液态烃中滞留烃、聚集型液态烃和源外分散型液态烃的相对比例;明确了高成熟阶段天然气的物质来源及相对贡献,其中,干酪根降解气量占 20%,滞留液态烃裂解气量占 13.5%,源外原油裂解气(包含聚集型与分散性原油裂解气)量占66.5%;基于实验手段研究了甲烷及其同系物裂解的起始温度与死亡线,认为重烃气体(C2H6、C3H8、C4H10)开始裂解对应的Ro值为1.8%,裂解结束时Ro值为 3.5%,甲烷初始裂解的Ro值为 5%,在深层Ro值小于5%的特高演化阶段仍然具有勘探前景。综合以上研究及前人的认识,建立了腐泥型烃源岩全过程生烃演化模式,丰富了前人生烃模式的内涵,对深层及非常规天然气勘探具有指导意义。