21世纪儒商文化(连载)

2018-07-13张桂平林锋王作言

文/张桂平 林锋 王作言

【选自《21 世纪儒商文化》一书,光明日报出版社2016年7月出版】

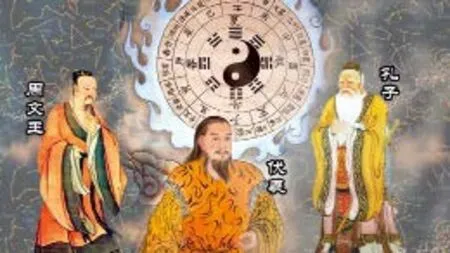

伏羲是个天才的创造者,他破天荒地创造出了象征阳和阴的符号。

(上接396期)

《易经》中的制衡思想:阴与阳的冲突与平衡

《易经》又叫做《周易》,据说本来在此之前还有两本书,一本是《夏易》,一本是《商易》,顾

名思义,是夏朝文明和商朝文明的记载,不过后来都失传了。《周易》是周朝文明的记载和总结,是创立周朝的周文王,在此前流传的“伏羲八卦”(即前两本书的文明核心)基础上,推演变化成为八八六十四卦,从而成为一套包罗万象、体系完备的阐述宇宙天地阴阳之道和人间万事万物发展规律的大学问。此后这部书又在历代卜官的手上,补充完整了爻辞。几百年后,圣人孔子诞生,孔子一直到五十岁才有机会接触到《易》,以至于“韦编三绝”,终于用自己的心血智慧,为其增写了《系辞》、《十翼》等内容。《周易》经过历代改进和完善,臻于完美,确立了“群经之首”的地位。

直到今天,仍然有很多人将《周易》视为单纯的占卜、迷信之书。其实,《周易》是我们的先人对天地变化和人生所能遭遇的种种境况的综合描述。第一卦是“乾”,是描述天的伟大,道的规律。第二卦是“坤”,是赞美地的博大,德的壮美。第三卦开始提到了生命的孕育、出生“萌”,一直到六十三卦“既济”,讲的是一个人生命完成,走到了终点。第六十四卦是“未济”,讲新的生命又在孕育之中,天地宇宙和生命之轮又开始了一轮新的变化和转动。所以,从第三卦到第六十三卦,实际上描述了我们的整个一生。它把我们的人生分为了六十一个阶段,每一个阶段一卦。每一卦又分为六爻,即六个小的阶段,按照由盛而衰,周而复始的规律。不管你是什么年龄,什么阶层的人,都可以将自己的人生阶段,每一个阶段的每一个步骤,和这些卦、爻一一对应。只要你是中国人,就逃不出这六十一卦三百六十六爻。所以,《易经》大至天地宇宙,小至人生百态,可谓是包罗万象,应有尽有。

当然了,这个庞大的系统,不是一下子完成的,而是在千百年的漫长岁月中,一代又一代的先贤圣哲,不断地观察自然,不断地观察人生和社会,不断地思索和总结,最后才一点点丰富起来的。

让我们想象一下,最早的伏羲是如何创立八卦的?他显然也是经过了长时间的观察和思考:人类最初所认识到的,就是白天和夜晚的变化。白天有太阳,晚上有月亮。太阳升起,月亮就落下;太阳落下,月亮就升起。白天气温高,夜里气温低。白天有光明,夜晚则昏暗不明。于是,人们就得出了对自然的最初的认识:阳和阴。太阳、白天是阳,月亮、夜晚是阴。阳和阴是对立的,又是相互连结的一个整体。

人类社会也和自然相似。人类有男人,有女人。男人和女人的关系,就像太阳和月亮,白天和黑夜一样,因此,人们很自然地,将男人定义为阳,将女人定义为阴。只不过这时候,还没有相应的符号出现。

伏羲是个天才的创造者。他破天荒地创造出了象征阳和阴的符号:阳用“▅▅▅▅”表示,阴用“▅▅▅▅”代表。这两个简单的符号,是整部易经的基石。

画出了阳和阴的符号之后,伏羲便开始思考如何用这两个符号来表示天地宇宙。他首先观察太阳,发现太阳分为三个阶段:早晨、中午和黄昏。早晨太阳刚升起来,温度最低,所以是“少阳”。中午的太阳爬到了天中间,最热,所以是“盛阳”;到了黄昏,太阳又低了下去,温度也降到最低,所以是“老阳”。这样,就得出了三个不同阶段的“阳”:

▅▅▅▅ (老阳)

▅▅▅▅ (盛阳)

▅▅▅▅ (少阳)

这样,伏羲就得到了一个完整的卦象,按照自下而上的顺序排列。他给这个卦象命名为“乾”,也就是“光亮”的意思。三个阶段的不同光亮的变化,互相区分,又互相连接,构成了一个整体,就是“天”的符号。

同样道理,伏羲又长时间地观察月亮,发现月亮也遵循着一个固定不变的规律:新月——满月——残月。由亏到盈,再由盈到亏,从来都不改变。由此,伏羲得出了同样是三阶段、自下而上的月亮变化顺序:

▅▅ ▅▅(老阴)

▅▅ ▅▅(盛阴)

▅▅ ▅▅(少阴)

这样,伏羲就得到了一个象征“阴”的变化规律的“坤”卦。坤,是孕育、包育的意思,神秘,幽深。

从“乾”卦和“坤”卦开始,伏羲后来又一步步通过观察,创造出了其他六卦:兑、离、泽、巽、艮、坎,将自然界中的一切现象都给予了高度的凝练和概括,画出了相应符号,“伏羲八卦”由此而生,中华民族最早的“宇宙观”形成了,古人就是通过这么八个简单的符号,来认识我们所置身的这个世界,并且给予了系统而详细的描述。

那么,我们古人总结出的天地宇宙和世间万物的生命基本精神是什么?

一是超越性。作为人类的生命,是有超越性的。这是我们作为人类,和花草树木,以及飞禽走兽等最本质的区别。动物同样具有生命,甚至像猴子等也具有灵性,但是他们是没有超越性的。而人类具有超越性,人类的精神可以摆脱这个生理性的躯体而独立存在,可以“水击三千里,扶摇而上者九万里,绝云气,负青天”(庄子《逍遥游》),可以通过读书与古人心灵相契,“寂然凝虑,思接千载;悄然动容,视通万里”(刘勰《文心雕龙》)。《易经》中的“龙”其实就是生命的精神。正是这种向上提升的超越性让我们的生命有了一个目的,有了意义。

这里需要点明的是,如何进入《易经》的世界呢?有一把关键的钥匙,就是“诚”字。“心诚则灵”,“诚者,天之道也。”(《中庸》)“易,无思也,无为也,寂然不动。”(《系辞传》)孔子一再强调“不占而已矣”,如果要占卜,一定要搞个庄重神圣的仪式:戒斋沐浴,对天祷告,然后才能将布设成卦。只有这种宗教感和仪式感,才能让我们的精神进入卦中,“至诚如神”(《中庸》)。这种敬畏也正是对生命精神超越性的敬重。

二是实践性。《易经》奠基了中华哲学的根基,并且赋予了中华哲学一大根本性的特色,那就是实践。我们的哲学不是单纯地思考“我是谁”“我从哪里来”“我到哪里去”,这是西方式的哲学;我们中国人从周文王、孔子那里就只思考一个问题:作为人的一生怎样度过?作为我这个生命的存在,通过修炼提升我的精神,最终能为群体的存在贡献什么?这是一个非常伟大的传统,儒家将此概括为“正义、诚心、修身、齐家、治国、平天下”,简称为“内圣外王”。这个生命的存在和超越模式,可以说完美地兼顾了个人与社会、天下的范畴。有人片面地将中国哲学称之为“关系哲学”,那是忽略了其实践特色。

三是变化性。《易经》的“易”字在古代文字象形上是一只“鸟”,鸟可以在水中游,在陆地上跑,在天上飞。“易”通常有三种解释:首先是简易,将对天地宇宙和人间万物的解释简化到了极点。其次是变易,世界是不停地变化的,“易经”的每一卦每一爻都在强调这种变化,并且指出根据变化的应对之道。再次是不易。不易就是天道,天道即宇宙法则是亘古不变的,是永远不易的。天道不变,人心中的道德律也永远不变,其实就是说我们的精神超越性是永恒合于天道的。

那么,不管是天道,还是人世,作为最基本的构成元素,“阴”与“阳”是怎样互相制衡,又是互相转化的呢?

《易经》源于两个最基本的符号,一个是阳,一个是阴。《易经》的“易”,本义就是这两个符号所代表的两种事物之间的冲突碰撞,阴阳交融,你中有我,我中有你,阴中有阳,阳中有阴,此消彼长,二者互相对立,又互相依赖,没有谁可以离开对方而独自存在。中国最早的“太极图”,就是这么一个象征。正所谓“一阴一阳谓之道”,阴和阳合在一起才构成了这个世界;而推动这个世界的动力是什么呢?就是“道者,反之动”(老子《道德经》),就是阴和阳都向自己相反的方向运动,达到了极致之后,就转化成为了对方,阴阳互生。

“阳”,我们在自然界中可以看到的最直接的象征和标志就是太阳。没有阳光的照耀,万物不能生长。这是古人观察到的最朴素的道理。因此,“阳”是什么?就是推动生命诞生和成长、壮大直至成熟的力量,这种力量喻之于人类社会,就是社会中的领导者。领导者,就是“乾”。乾的特性是什么?乾之“九五”爻辞:“飞龙在天”。暗示了其开放性、向上提升性、普遍性、无私无己性和至善性。乾卦从上而贯下,这股力量是什么?就是“诚”。就是我们所常说的示范效应,以身作则。“诚”有二义:一是领导者自己的相信,坚定地抱着某种宗教般的信仰,并且在行动中身体力行。二是在向下沟通的过程中,坚持以诚立信、以诚感人。要放开自己的胸怀,以宽广无私的心去达成沟通。

“阴”,在自然界中最直接的象征和标志就是月亮。月亮引发了地球上的潮汐现象,并且还影响着人类社会中的女性的生理周期。月亮的特点是幽暗的,不明显的,但是自然界中的风雨发生都与其有关系。人类社会中的广大百姓就是“阴”,就是“坤”,就好像广袤而平坦的大地一样。“坤”的特点是什么?“六五”爻辞说“黄裳”,“黄”是土地的颜色,“裳”是低下的服饰,表示为内敛、含蓄。儒家对此的解释是“乾坤同健”。只不过,促动“坤”卦发动的力量不是“诚”,而是另外一个字“谦”。“至哉,坤元,万物资生”(坤卦,文言),其特点包括有生养万物、谦卑易近、开放能容、处静无欲、无私含藏以及生而不有等。最重要的是,能够“含万物而化光”(坤卦,文言)。谦,就是功成不居,“事了拂衣去,深藏功与名”,“化光”就是转化为精神。

阴与阳是对立的,互相制衡,但是阴与阳并非分裂开来的,而是对立统一。

《易经》,是立足于研究“人”与“天”、“地”之间的对应关系的。但它并不试图去对这个天地宇宙做出解释,而是只专注于研究“人”在“天”和“地”组成的这么一个浩瀚的自然生态系统中,如何成功生存。这种研究的最宏伟目标或者说终极追求,就是“天人合一”。

“天人合一”中有三个最基本的组成单位,必须加以详细的解释:首先,什么是“天”?我们要记住一点,这里的“天”不完全是自然界的“天”,不是单纯物理性的存在。《易经》是以感性作为思维方式的,因此在《易经》创造者看来,“天”是一个高高在上的、丰富而真实的存在,《易经》中乾卦“天位”之九五爻辞说:“飞龙在天。”这里的“天”有多种解释。在哲学上,冯友兰《中国哲学史》把“天”解释为五种意义:一是物质之天,这是最基本的构成;二是主宰之天,这是天可以与人发生感应的存在;三是运命之天,这是天可以赋予人们吉凶祸福;四是自然之天,这是人们可以敬畏、怀有恐惧的存在;五是义理之天,是赋予人仁义礼智本性的存在。从哲学上来说,“天人合一”是以“天—人关系”为中心思考宇宙和人生问题,它是一种世界观和宇宙观,是一种思维方式,代表一种值得追求的人生境界。冯友兰把精神境界分为自然境界、功利境界、道德境界、天地境界,而自觉作为宇宙一员的天地境界则是人生最高境界。钱穆亦认为,“天人合一观”是整个中国思想之归宿。被称为“东方易圣”的当代哲学家吴怡在《易经的处变学》中,从《易经》本身出发,将“天”,解释为七个层次,即:一是开放性。天心是大心,人心是小心,人应该学习天的广大和开放,不要自我封闭。二是提升性。也就是孔子所说的天命。天具有向上提升的作用,能够让人性超越自身的界限而接近纯洁、至善的无限。三是永恒性。天是一个永恒的普遍存在,人应该超越自身环境的限制,精神突破肉体的限制,而化入永恒。四是无私性。天是最公正的,没有私心。人性中的自私成分应该逐渐剔除。五是超越性。天是处于超越界的,而我们人生活在现象界,片面的观念的执着,让我们产生了许多障碍,不自知也无法自拔。六是至善性。天即良知,即至善和诚明。万物由天创生,所以生而带有这个基因。我们回归生命源头,就能找到“良知”。七是自然性。自然就是无为,宇宙的创生没有目的,万物自然生长。这就是老子所说的“无为而无不为”。

其次,什么是“地”?地同样不单纯是自然界的大地。《易经》坤卦中的“六二”解释是:直、方、大。这是对人类居住的大地的感性认识,也是对人类自身道德的基本规范。《论语》中说:“人之生也直”(《雍也》)、“子为父隐,父为子隐,直在其中矣”(《子路》)。直,就是公平和公正,就是我们性情中的一个“真”字。说到底,人是一个感性的生命存在,人生而有“情”,这是人类与万物最大的不同。“方”是什么?方是大地的形状,也是为人处世的规矩和方法。“卦之德,方以知。”《坤》文言说:“直其正也,方其义也。君子敬以直内,义以方外。”真性情是我们每个人的内心,但是我们对外,为人处世,必须要有一个基本的原则,每个人都必须遵循制度、政策,不能逾越法度,也就是理性,否则人人都任性而为,这个世界就会混乱。“大”亦是大地的特性,水流地上,因其能下,故而成海。人要效仿这种“大”,就必须能谦。“谦受益,满招损”,人低方能成王。

再次,什么是“人”?人,当然是指我们人类,但是,人类也是有动物性的。一个刚生下来的小生命和动物并没有太大区别,只不过内在含着天地至善之性的“种子”而已。如何让这颗种子生根发芽,开花结果,最后成长为参天大树,就必须通过“教育”。所以在《易经》中,确立了“乾坤”二卦之后,接下来就是“屯”卦,就是指生命的诞生;再下来就是“蒙”卦。“蒙”就是教育。教育可不是一件容易的事情。《蒙》卦卦辞说:“亨”。教育就是沟通,沟通必须建立一个基础之上,就是“诚”。周易占卜,讲的是“心诚则灵”,教育同样是“不诚无物”(《中庸》)。一个学生如果不能完全地相信老师,诚心诚意向老师请教,是不可能学到真正的知识的。《蒙》卦上卦为艮、为山,下卦为坎,为水,水从山中流出,泉自山出,说明学生的心灵本诚;坎为险,所以教育学生的最重要目的是帮助他们消除无知之危险。这里还必须指出一点,通常人们只知道“无知”是可怕的,却不知道,有时候“有知”,也就是所谓的知识太多了,反而更可怕,因为会产生一种“知识障”,佛教认为,这同样是一种愚昧,而且更加危险。

在弄清楚了“天”、“地”、“人”各自是什么之后,我们就会发现,所谓“天人合一”其实始终离不开一个中心,就是“人”,是人主动去与“天”合,与“地”合,努力摆脱自身的低层次而步入高层次。“天人合一”所强调的是一种人的自我挑战、提高和超越的主动性。一个人不断地通过学习来进步,不断地通过自身道德修养的提高来完善,在自我进步的同时又能够帮助别人进步,最终带动周围的环境发生改变,每个人都这么努力向上,“天”和“地”都会因此改变。

所以,我们可以得出这样的结论,“天人合一”也好,《易经》以阴、阳二卦为代表的感性和理性两种思维方式也好,其实所传达的就是一个类似于我们今天所讲的“万物互联”的互联网思维。老子说:“道并行而不相悖,万物并育而不相害”(《道德经》)。每个“人”都是一个独立的、完整的存在,又是一个与万物相联的“中心”,各个“中心”互相之间作用、影响、最终连接在一起,构成了天地宇宙的大系统。

《易经》,通常被认为披着占卜的外衣,但其实际上却是实践哲学。虽然并非科学的、系统的哲学,但是《易经》“观天法地”,最终的目的是为了模拟自然而总结规律,指导人们的生产、生活和为人处世,达到帮助人的自我价值实现的目的,内在却充满了积极的、昂扬的人文精神。正如《乾》卦所说:“天行健,君子以自强不息。”自强不息,成为中华民族的精神源泉,成为一代代炎黄子孙奋斗不懈的内在精神动力。

《易经》还有一个值得称道的地方,就是认为人虽然受自然环境的限制,但是可以通过人自身的道德修养改变和提升,从而实现改变环境的可能。所以说《易》之变有三个变化:第一是自然环境的变化;第二是人的自身道德修养的变化;第三是人的道德修养变化后引发周围社会环境的改变。尤其最后一点,在今天来说也是相当有科学性的,充满了积极的社会意义,“你不能改变世界,但可以改变自己”。每个人都做出自我的改变,社会环境就会大大不同。社会环境变化,就会影响到自然环境,正如今天的环保和生态问题,不论科学技术怎样发达,归根到底症结还在于人心的良知发现和人的行为改变。美国加州整体学研究院吴怡教授在研究《易经》时候,就创造性地提出,《易经》每一卦,都包括了两种特质:自修和应变,其中,六爻中的初爻和二爻,可以看做德性和学识的“自修”,三爻、四爻和上爻是“应变”,五爻是自修和应变的综合,强调人在这一爻中的决策作用,如同君王治理一个国家那样需要拿出足够的智慧。

那么,如何“自修”和“应变”呢?《易经》对此提出了普遍应用的准则:

第一个准则是“中”。“中”是我们古人对天在上、地在下、人在中这一自然现象的直观感受。到了《易经》中,取天位、人位、地位。引申到卦辞和爻辞里,就是在各种变化之中,只有“中”的状态是最好的,否则,就会过犹不及,就会来到事情的反面,“物极必反”,又道是“祸兮福所倚,福兮祸所伏”,要避免事情剧烈变化,而做到“执中”。做事情要不偏不倚,做人要一团和气,才会天地亨通,社会安定。

第二个准则是“正”。什么叫做“正”?就是天、人、地各安其位。阴爻在阴位,阳爻在阳位,就叫做正;如果阴爻在阳位,或者阳爻在阴位,都叫做不正。正就是吉,不正就是凶。在自然界,春夏秋冬,四季各安其位,则风调雨顺,如果一旦紊乱,就会导致大的自然灾害;同样道理在社会中,从统治者到官员再到普通百姓,必须各安其位,如果有人想要谋取超乎自己能力的地位,就必然会引发人祸,产生动荡。

第三个准则是“信”。信就是诚信,《易经》反复强调诚信的重要性,认为对自然界来说,人不诚信则无法与自然沟通,不敬畏自然就会带来灾难。对人与人之间来说,不坦诚以见,就不会有真正良好的沟通;如果沟通不畅,就会产生误解,从而出现问题。然而,诚信从哪里来?是人性中天然带来的吗?显然不是。《中孚》卦说:“豚鱼,吉。”豚是猪,猪和鱼都是古代用来祭祀上天的祭品,何者能感动上天,唯诚而已。而“诚”的前提是什么?是“虞”,就是思考。不是思考自己,而是从他人的角度进行思考,《大学》说:“知止而后定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。”简单说,就是人要先修养自己的心,心中完全想的是别人而没有自己。只有这样才能在社会中立足。《中庸》说:“诚者,择善而固执之也。”专一地替别人去思虑,就是诚信。

我们经常说儒家的政治理想是“内圣外王”,其实这一思想正发源于《易经》。《易经》通篇所讲,都是人如何通过效法自然,在自然现象和规律的警示和指导下,去提高自己的道德修养,从而实现对外在社会环境的改变,而成为一个能真正实现自我价值的人。内圣,是对自己的内心和精神的领导;外王,是对现实的社会环境的领导,内外合一,就是人的自然生命和社会生命的合一,就实现了完全的人的价值。

所以,大哲学家冯友兰才讲,中国文化的精髓和本质是什么?就是“特别看重的是人”“特别突出的是人”,而这无疑正是《易经》的人文精神!