说韩王二家之论伯夷叔齐

2018-07-12孙永岷

孙永岷

西汉司马迁著《太史公书》(后名《史记》),其中的“列传”,实即主体部分。列传首以《伯夷列传第一》为题,所记之伯夷叔齐不食周粟事件发生在殷周交替时期。后世论者对夷齐之行的评价以及对事件的考证,可谓聚讼纷纭,仅此也足见《史记》之不朽,所表彰的夷齐精神的历史文化意义何其重大,影响何其深远。《史记》之后,历来论述伯夷叔齐而具典型意义者当数唐宋韩愈、王安石两家,今天再借以探讨,对求真无疑有益。

一

灿烂的先秦文化之后有光辉的唐宋时期,唐有韩愈作《伯夷颂》,宋有王安石著《三圣人》《伯夷》Ⅲ。王著对韩《颂》多有非难,正如后来南宋朱熹所说:“荆公之论与此颂正相反,学者审之。”两家所见有明显对立处。而宋后各种人物包括皇上王侯所论每况愈下,以至荒谬虚无。

清代的乾隆皇帝“御评”云:“王安石谓伯夷叔齐扣马而谏,采薇而食,饿死首阳诸事,皆无有者,据《孟子》以驳《史记》,亦具有见。”可见乾隆帝是赞同王安石的。御评所谓“据孟子以驳史记”,此话当否?王安石之“驳史记”立意如何?理由是否充足?韩愈《伯夷颂》有“大不然处”?为节省篇幅,且摘录《史记·伯夷列传》。

夷齐“义不食周粟”事,在《史记·伯夷列传》中先见于“余悲伯夷之意,睹轶诗可异焉。其传曰”之后的一段:

伯夷、叔齐,孤竹君之二子也。父欲立叔齐,及父卒,叔齐让伯夷。伯夷曰:“父命也。”遂逃去。叔齐亦不肯立而逃之。国人立其中子。于是伯夷、叔齐闻西伯昌善养老,盍往归焉。及至,西伯卒。武王载木主,号为文王,东伐纣。伯夷叔齐扣马而谏日曰:“父死不葬,爰及干戈,可谓孝乎?以臣弑君,可谓仁乎?”左右欲兵之。太公日:“此义人也。”扶而去之。武王已平殷乱,天下宗周,而伯夷叔齐耻之,义不食周粟,隐于首阳山,采薇而食之。

这段叙述夷齐扣马而谏之责问“孝”与“仁”和太公所指称的“义人”,以及司马迁行文肯定其“义不食周粟”,文中突出一个“义”字。可见,不足言仁、孝,就难以称义。武王平殷乱而夷齐以为不义,所以耻之而不食周粟。仅此而言,正是《史记》所褒赞的古来的义行,由此亦可见殷商时期的伦理观念。

紧接以上“其传曰”这段,再说夷齐:

及饿且死,作歌。其辞曰:“登彼西山兮,采其薇矣。以暴易暴兮,不知其非矣。神农、虞、夏忽焉没兮,我安适归矣?于嗟徂兮,命之衰矣!”遂饿死于首阳山。

太史公以上所谓“其传曰”,指《韩诗外传》《吕氏春秋》所言;所引歌辞指未入《三百篇》的轶诗。这段轶诗歌辞,表明了夷齐的人生志向与感叹:

若谓殷纣是暴君,则武王即暴臣,伐纣之事实为君臣争夺,昔时之羲、农、虞、夏敦醇之风、禅让之道已湮没无存了,我们能归于何处?世道如此,生命也只能到此了。

不難理解,夷齐执着于高尚的信念与追求,而神农尧舜禹之道既已破灭,生命也就失去存在的意义。饿死于首阳山,实为“死义”。古来的义,正与仁、孝、忠、信等理念一体。孔子说:“君子喻于义,小人喻于利”(《论语·里仁》);“见利思义,见危授命”(《宪问》);“务民之义”(《雍也》);“君子以义为上”(《阳货》)……“义”是不受“利”所羁绊,是高尚之士有志于斯的“道”,道义即高于生命的精神实体;及于行,是自身与民众共存的高尚德行。此时伯夷叔齐对义与利的态度非常鲜明,知道自身已无缘于坐而论道、养尊处优。孔子称赞“伯夷叔齐,古之贤人也。”贤人即为仁人。此后,孟子说到生与义这两种欲望对立时说“二者不可得兼,舍生而取义者也”,就是承继孔子“志士仁人,无求生以害人,有杀身以成仁”这—信念而来,这正是缘于先民“仁义”的优良传统,更成了后世华夏的崇高理念。

这就不难理解孔子何以对危邦、无道颇有责难,孟子更咒骂独夫、民贼,五百年后的孔子孟子何以对周之代商不存异议,而对夷齐之行却知之甚深,虔敬有加。

孔子说:“不降其志,不辱其身,伯夷、叔齐与!”(《论语·微子》)孟子称“伯夷,圣之清者”(《孟子·万章下》),不止一次称颂:“故闻伯夷之风者,顽夫廉,懦夫有立志”(《孟子·尽心下》《万章下》)。到晋人陶渊明作《感士不遇赋》,乃以伯夷与屈原共尊,与颜回同咏,并以“夷齐”为题作诗称颂其“贞风凌俗,爰感懦夫”(《读史述九章·夷齐》)。

再看韩愈《伯夷颂》:

士之特立独行,适于义而已。皆豪杰之士信道笃而自知明者也。

这里首先肯定夷齐“特立独行”的“义”。

当殷之亡,周之兴,微子贤也,抱祭器而去之;武王、周公圣也,从天下贤士,与天下诸侯,而往攻之,未尝闻有非之者也。彼伯夷、叔齐者,乃独以为不可,殷既灭矣,天下宗周,彼二子乃独耻食其粟,饿死而不顾,繇是而言,夫岂有求而为哉!信道笃而自知明也。

以上称赞夷齐耻食周粟以抗争、笃信道义以自明。

余故曰:彼伯夷者,特立独行,穷天地,亘万世,而不顾者也。虽然,微二子,乱臣贼子接迹于后世矣。

以上对夷齐之行高度评价且警忧后世。

总之,《伯夷颂》是颂伯夷、叔齐“信道笃而自知明”之“特立笃行”,此之为“适于义”,即所谓“行而宜之之谓义”(《原道》),亦即“道义”“义行”。文末“微二子”云云,是忧及后世劣迹常见,可谓不幸言中。

此后无论中外汉学,正不乏持此“信道”“重义”的精神来对夷齐作解读与肯定,如:

(周)杀伐以要利,以此绍殷,是以乱易暴也。吾闻古之士,遭乎治世不避其任;遭乎乱世不为苟存。今天下暗,周德衰矣,与其垃乎周以漫吾身,不若避之以洁吾行。二子北行,至首阳之下而饿焉。

诚然,有周一代“郁郁乎文哉”(孔子语),代商而兴的是一个文明发展的朝代,应该是夷齐未及料到的。虽然如此,后人仍然对伯夷、叔齐赞许崇敬,这是因为夷齐之行乃植根于中华优秀的传统文化,表现出中国士子不可玷污、丢弃的自由、独立之精神。

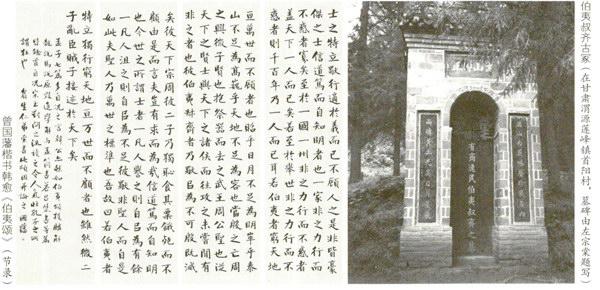

《史记·伯夷列传》(中华书局1982年版)书影

对此,《史记》本于史实,而谓“学者载籍极博,犹考信于六艺,诗书虽缺,然虞夏之文可知也”。除重要的虞夏之文外,司马迁更遍读幸存的周初之宋鲁各侯国史料,《伯夷列传》所据史料自是确凿无疑。

至如日本学者村尾元融说:“义不食周之粟,谓不仕周而食其禄,非谓不食周地所产之粟也。”此其个人之见,或为殷周兴替与夷齐之行所带来的困惑之故;明人方孝孺云:“耻食其粟,独食其薇也,庸非周土之毛乎?谬甚。”这似乎更因一己之困惑而生疑古之辞,纵然意有所寄托,亦不免自谬。此两者未免对夷齐以死义抗争的道义精神有所忽略。至于后来,出于政治需要而对夷齐之行讪谤诋诽,实即无视社会历史事实,已不在学术探讨范围了。

对夷齐之行的分析应有助于说明韩愈《伯夷颂》的思想精神。

二

与韩愈《伯夷颂》相对立的是明人方孝孺以前宋代王安石的理论。王安石并不认同孟子所称说的“伯夷圣之清者”,却认为“三圣人”各滞于一端,皆不足言圣、贤。以下对王安石《三圣人》摘录以作分析。

孟子论伯夷、伊尹、柳下惠皆曰圣人也,而又曰伯夷隘,柳下惠不恭,隘与不恭,圣人不由也。

如皆欲为孔子之行而忘天下之弊,则恶在其为圣人哉?

苟在于一端而已,则不足以为贤人也,岂孟子所谓圣人哉?

王安石在《三圣人》中认为,孟子对夷齐的称颂过当,夷齐不足以称作“圣”“贤”。仅从以上摘文可见,此篇议论已流于名谓概念之争,且于理不足,实不免于狭隘。

王安石另一文《伯夷》则指出司马迁与孟子之论有出入,多出了“扣马而谏”的记述,故《史记》有误,从而韩愈《伯夷颂》引用《史记》也就有误,所谓“是大不然也”。其实,孟子之称颂伯夷,本与司马迁之记述夷齐之行为一体,而王安石欲据《孟子》以指出《史记》有误,又推及韩愈《伯夷颂》有失:

韩子因之,亦为之颂,以为微二子,乱臣贼子接迹于后世,是大不然也。

这应是王安石善于“辨博”所致的错误。而更为错误的,他在《伯夷》里竟论证夷齐不食周粟事件“理有不存者也”:

【夷齐】盖二老,所谓天下之大老,行年八十余,而春秋固已高矣。自海滨而趋文王之都,计亦数千里之远,文王之兴以至武王之世,岁亦不下十数,岂伯夷欲归西伯而志不遂,乃死于北海邪?抑来而死于道路邪?抑其至文王之都而不足以及武王之世而死邪?如是而言伯夷,其亦理有不存者也。

夷齐或死于北海?死于途中?抑或死于未及武王伐纣之时?王安石把连自己都不能肯定的推测之辞(问句)作为论据了,可谓置《史记》于不顾。立论不清,又以不实之辞作论据,这种推理显然荒唐。若夷齐之行“不存者”,其高风亮节也就无从谈起,《伯夷颂》也就“大不然”。这种“虚无论”在此难免助长对道义精神的漠视。清乾隆皇帝的《御评》附和王安石此论不足怪,可悲的是,清代也有汉学家附和其说,真是应报了韩愈“微斯人”的感叹。

总之,王安石《三圣人》与《伯夷》两文,用今天话说是有违逻辑的:不仅其立意欠明;(究竟要论证夷齐不足以为圣贤,还是要论证夷齐不食周粟事件“理有不存者”?——模棱两可。)且其罔顾历史事实,自不免独断臆说。

下文再补充有关夷齐的祖国与殷商的史实,这更有益于对《史记·伯夷列传》文化意义的认识。

“伯夷列传第一”标题之下有唐人司马贞的“索引”:“列传者,谓列叙人臣事迹,令可传于后世,故曰列传。”在“其传曰”后面就有对夷齐时期的叙写:“伯夷、叔齐,孤竹君之二子也。父欲立叔齐,及父卒,叔齐让伯夷……”

关于夷齐之父孤竹君及其国度,上引“传文”第一句,已有注明:“[索引]按:‘其传盖《韩诗外传》及《吕氏春秋》也。其传云:孤竹君,是殷汤三月丙寅日所封。相传至夷、齐之父……伯夷之国也,其君系墨胎氏。”

孤竹君是商始祖契的后代。孤竹国建于夏初,与商族为同姓侯国,密切如一体。

殷商初始之地即在今之东北一代,其时其地正值气候温暖期,与孤竹同为早期文明之地。夷齐时的孤竹仍据有太行以东、沿及渤海的广袤沃土,后称“殷时诸侯孤竹国也”。当初,从契至汤,至汤灭夏建商,孤竹传十四代,是商族南下立国在后方的强大支助力量。

殷商之起于东北,可见于诗《商颂·玄鸟》:“邦畿千里,维民所止,肇域彼四海”,“景员维河”,说明其势力西起太行,南至黄河,东至渤海,北至鸭绿江。(“河”,或说释“何”,窃以为是本义,即河。)又《商颂·长发》:“相土烈烈,海外有截”。此“海”即渤海;参照《玄鸟》,知海外即朝鲜,即纣时箕子率人远走之处。可见“邦畿千里”之外,亦自有孤竹国“维民所止”之地。國名觚竹者,今考古见于殷墟甲骨与铜器(1973年辽宁考古发现有“觚竹”铭文的青铜器“基”)。商纣之时,若孤竹王子要立于商之朝廷,自是常理。所以“孟子曰:‘[伯夷]当纣之时,居北海之滨,以待天下之清也。故闻伯夷之风者,顽夫廉、懦夫有立志。”

这是《伯夷颂》所本,仅以此,王安石的非难就错误了。

再说夷齐兄弟让而“逃”,其出于“孝”“礼”,当时不是天下一日无君则国人遑遑的状况,所以后来“国人立其中子”(《伯夷列传》)。无论“国人”指国城之内的“六乡之民”抑或举国之人,都只能说明孤竹国人文状况的优良。这个国度,有着沿尧舜时代而来的淳厚之风。这个与殷商系血亲的侯国,是伯夷叔齐生长于斯的文明国度,夷齐宁肯居北海(应即渤海)之滨,也不愿立于恶人(纣)之朝,以此也可见孔孟谓之“圣之清者”。至“闻西伯昌善养老,盖往归焉”(按:盖或作盍,读为盖更好)是情理中事,路遥而逢武王率兵攻伐,至有扣马而谏、有“不食周粟”等以死抗争的言行。

三

以上论及孤竹国与殷商关系之及于夷齐之行,有助于对韩王两家之文的评析。以下再补充殷、周关系之及于夷齐之行。

《竹书纪年》:“武乙三十四年(约公元前1142年),周王季历来朝;文丁四年(约前1138年),周王季命(受命)为牧师。”是说殷王武乙之年,王季(季历,周文王父)以属国到殷商朝贡;文丁时被任命为牧师(主畜牧)。后来,王季“困而死”,其子

伯夷(商末周初)画像(选自宋·李唐《采薇图》,藏北京故宫博物院)

叔齐(商末周初)画像(选自宋·李唐《采薇图,藏北京故宫博物院)

(周文王姬昌)接替父职。《楚辞·天问》:“伯昌号衰,秉鞭作牧。”文王姬昌名声未振,当然只能从命当下官。后来,文王遭谮而被纣囚于羑里,如《吕氏春秋·首时》所说:“王季历困而死,文王苦之,有不忘羑里之丑,时未可也。”文王更需屈心抑志谨事顺从。

《吕氏春秋·顺民》:“文王处歧事纣,上贡必适,祭祀必敬,纣喜,命文王为西伯。”文王幸好得到商纣宥免,还得到方伯官职。文王更为不停表示效忠殷商,周三世事殷,至武王不懈。如高诱注:“文王得归,乃筑灵台,作玉门,相女童击钟鼓,誓不与纣异同也。”说文王祭祀频频且为发“誓”不怀异心,由是愈加得到商纣信任。

由此亦可见盟誓沿袭古久,至今民间赌神发咒之俗犹存。可想这在殷周之时,应是极为神圣的事,那是敬神祖、守信义的庄严仪式。

关于“文王时代的殷周关系”,徐中舒先生以周原甲骨作了精辟考证。例如甲骨卜辞:

癸巳彝文武帝乙宗,贞,王其邵(昭)祝成唐(汤),将御服二女(母)。其彝盟牡三豚三,西又正。

按徐中舒先生已有的甲文释字,再通其大意:癸巳日(祭典),用珍贵彝器盛酒以敬祀殷商历代先王,贞问以祈祷成汤神佑,且以三祭(将、御、服)之礼以敬成汤两位配偶。以牡豚歃血为盟。西又正(佐助祭祀者署名)。这是文王与纣臣共行祭礼发誓效忠殷商的记述。(按:窃以为署名“西又正”者,不是周臣,应是莅临祀典的纣臣。)据周原甲骨所见,受祭者除殷王成汤外,尚有太甲作为名王受祭。据《孟子·公孙丑上》:“由汤至于武丁,圣贤之君六七作。”由此可推知周原甲文所记载的,尚有其他殷商受祭者。甲文中,另有周文王拜受殷王赐命为周方伯等典礼的卜辞。

总之,殷商时代所崇奉的忠、孝、信、义,是后来中华传统文化精神的核心内容。汉时人还说“夏尚忠,殷尚鬼,周尚文”,殷人凡事祈祷,膜拜上帝,对盟誓几近于神灵。此现象今人似应深究其涵义。

《史记·殷本纪》说:(纣赐文王)“弓矢斧钺使得征伐,为西伯。”《左传·襄公四年》说:(文王)“率殷之叛国以事纣”。在周原建立殷商宗庙,周国以督促迫使诸小国共同效忠殷商,名正言顺扩充实力。《尚书大传》记载文王伐密须、伐崇;《竹书纪年》记载“帝辛二十四年,周师取耆及邗。”是说文王以方伯之名征伐,西至甘肃以西,东至陕西以南,及河南,达四川。《史记·楚世家》说“鬻熊事文王早卒”,说明江汉、巴蜀之地,已渐次归周。显然其志不在掠富劫财,实在扩地聚众。所以《史记·周本纪》说:“盖王瑞自太王兴”。

对“王瑞自太王兴”语,当代学者缪文远在《殷周之际史迹之检讨》中说:“吾师徐中舒对此有精当解释……盖周之王业实自太王迁岐始,岐在渭水河谷,土地丰沃,宜于稼穑,南接褒斜,可通江、汉、巴、蜀,周人骤得此而国势始强,因此肇立翦灭殷商之基础”。同时,我们得顺带指出,文王的举措对当时江河流域大邦小国农业发展有利,使黄帝尧舜以来以农兴国之风不减。“孔子曰:‘三分天下有其二,以服事殷,周之德,可谓至德也已。”说的正是文王此时。由此可见,夷齐不以路遥而赴周,应是心向往之。

至文王殁,武王率诸侯伐纣,对殷来说,可谓突发事件。《史记·殷本纪》:“周武王之东伐至明津,诸侯叛殷会周者八百。”而此时殷纣还以为铁打江山。《商书·西伯戡黎》:“西伯既戡黎,祖尹恐,奔告于王……王曰:‘我生不有命在天?”纣王对大兵压境的消息决不置信,犹自沉酗拒谏。

至此,这个绵延七百年的朝代到昏暴的殷纣时终结了。

这个七百年的朝代,是一个“文化优美耽于理想”,“钟鼎彝器之多与精,更见其时代文化程度之高”(钱穆《国史大纲》)的朝代。

武王伐纣、商周易代的历史,或有益于说明夷齐之行。其“及饿且死,作歌”中所叹息的“以暴易暴兮,不知其非矣”,唐人司马贞《索引》早有说明:“谓以武王之暴臣易殷纣之暴主,而不自知其非矣。”

《左传·桓公二年》:“武王克商,迁九鼎于雒邑,义士犹或非之。”后人对克商之事,多持异见;对夷齐之行,态度自有不同。相异趣者如唐宋韩愈和王安石之论,尚需深入研讨。

武王克商五百年后,孔子竟说:“而丘也,殷人也。”(《礼记·檀弓上》)自居为殷商苗裔,谓“殷礼,吾能言之”,“行夏之时,乘殷之辂”;谓《韶》“尽善尽美”而谓《武》“尽美矣,未尽善也”。可见倡言忠恕、信奉仁爱的孔子对历史文化的感情,对夷齐精神的崇敬。由此,不难理解,子贡问老师“伯夷叔齐何如人也”,是否有所悔“怨”?孔子回答“求仁而得仁,又何怨乎?”当初,夷齐相让不作国君,不立恶人纣王之朝,赴周而死于节义,实即“求仁得仁。”孔子是最早、最为深知夷齐之行的人。

孔子百年之后,孟子说过“闻诛一夫纣矣,未闻弑君也。”卻对伯夷叔齐虔敬有加。孔子卒后四百年,司马迁有煌煌巨著《史记》,“伯夷列传第一”实为不朽篇章。

此后,至唐宋韩王二家论伯夷叔齐又是千年了。千年复千年,拙笔今天说韩王二家之论夷齐,仅为对夷齐精神作探讨。我以为,“一朝封奏九重天,夕贬潮州路八千”的韩愈,作《伯夷颂》,虽意有抒发而作品警世精神可贵;其作《原道》《原性》《师说》等数十篇,可见其重人文教育,且为穷苦生民行了许多善事。又以为,“梦回金殿风光别,吟到银河月影低”的王安石,作《三圣人》《伯夷》,虽“议论高奇,能以辨博济其说”,却“果于自用”;其训释《诗》《书》《周礼》,以“新义”“颁之学官”,虽意在改易更革,却造成“赋敛愈重,天下骚然矣”。这些话或有关韩、王的创作,但只能系于专门探讨范畴了。

本文落笔,想起孙中山先生所说“旷观中国有史以来文明发达之迹”后面的一句话:“周以前为一进步时期,周以后为一退步时期。”窃以为,这周以后的中华精神文明演进,似乎可以在宋代划一条线。