从《萧翼赚兰亭图》看佛教文化对家具的影响

2018-07-12叶雨静詹先旭陈昌华唐先良YeYujingXUWeiZhanXianxuChenChanghuaTangXianliang

■叶雨静 徐 伟 詹先旭 陈昌华 唐先良 Ye Yujing& XU Wei& Zhan Xianxu& Chen Changhua& Tang Xianliang

(1.2.南京林业大学家居与工业设计学院,江苏南京 210037;3.德华兔宝宝装饰新材股份有限公司,浙江德清 313200;4.江苏柚尊家居制造有限公司,江苏盐城 224000;5.玉环县众创人才科技创新服务中心,浙江台州 317605)

佛教文化对于中国传统家具以及人们的生活起居方式有着深远的影响,本文揭示了佛教在中国发展的两段主要历史时期以及其时代特点对家具发展形成的影响。唐宋时期的家具极少保存下来,但佛教文化对于我国传统文化的影响是多方面的,例如器物、字画、建筑等等,由此本文对唐宋时期画作《萧翼赚兰亭图》中的三件家具进行分析,分别为禅椅、方凳、茶桌,对其进行材质、结构、风格等几方面的分析,可以在历史实物资料短缺的情况下,使人们对这一时期家具的发展有更多的认识。

1 佛教的传入与发展

佛教为世界三大宗教之一,佛教文化的传入,不仅对中国家具的发展产生了影响,更重要的是对于人们的思想观念以及生活方式带来了更深层次的影响,尤其是起居方式的变化。由席地而坐转为垂足而坐的起居方式是中国家具发展史上一次重大变革,这一变革由佛教东来开始经历了相当长的一段历史时期[1]。同时,对于我国家具品类的丰富及发展有着极大的推动作用。

佛教传入我国的时间最早可追溯至东汉孝明帝时期。据《四十二章经序》中所述:“昔汉孝明皇帝夜梦见神人,身体有金色,顶有日光,正在殿前,竟中欣然,甚悦之。”史载汉明帝由此派遣使者求法,带回《二十四章经》并建造中国第一座寺院——白马寺[2]。

自此佛教文化的发展在我国拉开了序幕,东汉初年,佛教文化初入汉地,必然与汉地文化相互排斥与碰撞,这一时期佛教文化发展曲折缓慢。到了魏晋南北朝时期,佛教文化在汉土的第一次发展高潮逐渐形成。魏晋时期,由于连年战争,社会动荡不安,饱受战乱苦难的人们处于思安却不得的痛苦之中,而佛教中解脱苦难众生的思想为人们的思想带来了极大的解放[3]。因此,在魏晋南北朝时期虽然战争不断,人民的生活流离失所,却是思想上文化上极解放极灿烂的时代。这一时期经典佛教书籍被译为汉文,同时大兴寺庙建设与佛像修筑。我国著名的四大石窟中,敦煌石窟、云冈石窟、龙门石窟均为这一时期开凿修建。随着佛教文化的传入,天竺佛国的高型坐以及使用高型坐具所带来的生活方式也随之席卷了人们的生活[4]。华夏传统的“席地而坐”的生活方式遭到了冲击,人们逐渐开始向“垂足而坐”的生活方式过度。

南北朝后期,战争逐渐平息,隋唐统一后,特别是唐初“贞观之治”时期社会稳定,经济发展较快,人民生活安定,社会整体的发展呈上升的趋势。唐代帝王为了巩固自己的统治地位,大都宣传与信奉佛教,佛教成为了当时社会的普遍信仰,佛教带来的高型坐具逐渐发展成为了高型家具,在宫廷内与民间传播开来,佛教文化逐渐深入人们的生活。除此之外,佛教活动的兴起不仅促进了佛教艺术的发展,同时也为我们的研究带来了大量的历史资料。

佛教文化在汉土快速发展的第二段时期是唐朝初期。唐初,佛教文化不仅在汉地扎根落户,还与汉文化形成了具有民族特征的融合,高低型家具并行发展的趋势也越来越明显。一般老百姓以低矮家具为主要生活用具而统治阶级大多使用高坐家具,在家具装饰方面,浮雕配件或绘画图案或多或少都与佛教有关[5]。

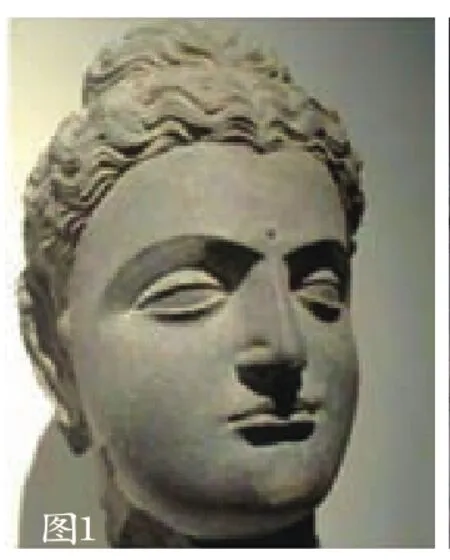

■图1 健陀罗风格佛像

■图2 唐代佛像

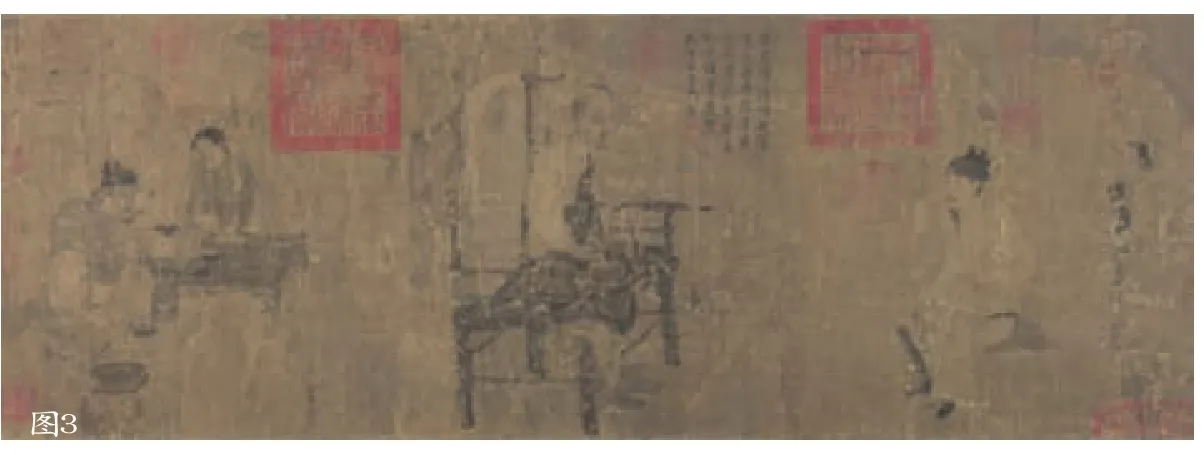

■图3 萧翼赚兰亭图

从佛像与画像看来,人物的仪态不再是魏晋时期的健陀罗风格(图1),唐代佛像风格充分吸收和融合了印度、中亚等地的技法,在民族的原始技法上创新出新的典型样式,使唐代佛教石窟窟雕刻达到了鼎盛辉煌的时代,成为了大唐风采的光辉之顶[6]。例如河南洛阳龙门石窟卢舍那大佛身着宽大的袈裟,脸型趋于符合唐代审美的圆润,神态安详,仪态端庄,体现出强烈的唐代风格(图2)。在画面上也更趋于世俗化,不再是威严的佛像与菩萨,而是更贴近生活,更加人情化,使人产生亲近感。

2 《萧翼赚兰亭图》图像诠释

唐朝时期是中国封建社会绘画作品的高峰,与佛教有关的绘画作品达到了较高的成就,唐初画家阎立本对于敦煌壁画的创作以及佛教文化艺术的民族化做出了较大贡献,其中《萧翼赚兰亭图》就是他的代表作之一(图3)。《萧翼赚兰亭图》是阎立本依据唐何延之《兰亭记》所述故事所作。下图现存图像为宋人临本,主要讲述了唐太宗李世民爱好王羲之的书法,虽然已经有许多收藏,但心中仍然惦念《兰亭集序》,多次派人高价赎回却不得。房玄龄便将使者萧翼推荐给唐太宗,萧翼穿着便装作书生状每天到永欣寺观看壁画,引起辩才注意后便假以山东口音与辩才交谈,两人十分投机,便常交流诗词歌赋,一日萧翼设计使得辩才拿出《兰亭集序》。某日,萧翼趁辩才和尚未注意便将真迹偷走。

本文中选取辽宁省博物馆馆藏版《萧翼赚兰亭图》做为分析。此画是绢本设色的绘画作品,纵26.5cm,横75.7cm,画面中心是一僧人盘坐于藤椅上,右手持一卷物,左手抬起指向对面垂坐于方凳上的书生,目光凝视,张口辩答,貌似正在与书生进行辩驳,书生身后有一位侍从,右手抱一书袋于胸前,左手搔首。僧人背后是一老一少两仆从正在烹茶[7]。

3 《萧翼赚兰亭图》中的家具分析

3.1 《萧翼赚兰亭图》中的禅椅

《萧翼赚兰亭图》中的禅椅位于画幅居中的位置(图3)。这件禅椅的体量感较大,与萧翼所坐的方凳形成了较为鲜明的对比。椅子的形制类似于灯挂椅,上方搭脑向两侧挑出并微微上弯中部宽大两端较为细巧,有动势;扶手出头,略微弯曲;四足间有横枨,粗细不同,由前至后渐渐升高。禅椅使用木材制成,扶手、椅腿、靠背处使用了较为粗壮的木材,横枨处则选用较为纤细的材料,在椅子扶手与搭脑处可以清晰的看到有小的树瘤。虽然图中辩才和尚盘坐其中遮挡了坐面,但仍然可以看出靠背和坐面均处由竹编的软屉制成。竹,在中国古代文人中有着强烈的品格特征,在家具中也融入“竹”的元素,竹编的靠背与天然的带有树瘤的木材,通体为素直简洁的线条,不加过多的装饰,都显示出佛门僧人的淡薄与高洁。从结构上来看,禅椅的坐面采用攒边结构,攒边结构由大边、抹头、嵌板几部分构成,四边中较长且出榫的两边称为大边,较短且有榫眼的称为抹头;大边与抹头统称为边抹[8]。中部的坐面板通常为竹编软屉,有的为三板拼接而成的木质坐面。

3.2 《萧翼赚兰亭图》中的方凳

萧翼所坐的方凳位于画面右侧,相比辩才所局的禅椅体量缩小了许多。凳由高坐家具中的脚踏发展而来,后来演变为一种较为简便的坐具,图中所见的凳为方凳,使用非常普遍,在大量的壁画、绘画、墓葬模型中都能见到。图中方凳形制简洁,凳腿采用外圆内方的形式,不仅在制作时便于操作,同时在外形上更显轻盈与美观;凳子坐面同样采用攒边结构制成,与禅椅不同的是坐面使用木质面板;四足间加有横枨以稳固方凳的结构。选材使用平直木料,简单朴素,没有多余的装饰[9]。

3.3 《萧翼赚兰亭图》中的茶桌

画幅最左为两个仆人煮茶的场景,图中男仆席地坐于一矮墩上,摇扇煮茶,女仆站在桌旁。根据男仆和女仆的动作可以判断茶桌为矮桌。茶桌为正方形,较为低矮,桌面四周有拦水线,桌面由四块小板拼接而成,桌腿为圆腿,四腿有横枨加固,枨上又增加两个矮老以加固结构[10-12]。

4 结论

4.1 高型坐具的传入改变了人们的生活起居方式

佛教东来为我国带来许多的高型坐具,如胡床、墩(佛座)、绳床等。与我国传统的以席为座的形式完全不同,高型坐具发展到了唐代与我国的传统文化相互渗透与交融,形成了具有民族特色的家具,如月牙凳,圈椅的出现等等。家具发展到宋时期,加入了大量文人设计的元素,削弱了唐代极尽华美的装饰风格。同时大量的高座家具形象的出现,说明了高座家具在宫廷贵族等上流社会的生活中已经广泛使用。在唐宋时期,仍是高矮家具并存的时代,配套家具的尺寸在逐步升高,如画作中的茶桌仍是低矮型家具。

由于高座家具的传入,人们的坐式发生了相应的变化,不再只限于跪坐,出现了侧身斜坐、盘足平坐、后斜倚坐、垂足而坐等形式。《萧翼赚兰亭图》中辩才盘足平坐在禅椅上,而萧翼垂足坐于方凳上,画幅左端的男仆坐姿随意,可以看出到了唐宋时期,对于坐式的要求不再有着绝对森严的等级制度,人们的坐姿开始变得放松起来。随着高型坐具的发展以及高型桌案的出现,人们逐渐采用垂足而坐的生活方式。因此,配套家具的高度也相应的升高,这是中国家具史上一个重要的转变。

4.2 佛教文化的融入对于设计思想的影响

萧翼赚兰亭图中,由于事件发生的场景是辩才所在的永欣寺,寺中家具陈设不如宫廷家具装饰华美,除了满足家具的结构之外没有过多的装饰,在家具的用材上也选择较为朴素平直的材料。禅椅中融入了竹、瘿木等文人元素突出了佛门僧人的质朴与文人情怀。在一定程度上说明了佛教文化对于家具的影响不仅体现在形制上,在人们的审美与设计思想方面也产生了一定的影响,在家具的设计和制造中融入了文人情怀,使用竹木的文人元素,在结构基础上于用材上追加设计感,突出材料本身带来的设计感受,对明代文人参与家具的设计与制造,以及木材中山水花纹的审美都有着一定的启发作用。