福建省传统饮食文化及其非物质文化遗产保护分析

2018-07-12郭文慧陈竟豪曾绍校

郭文慧,梁 静,苏 晗,陈竟豪,曾绍校,卢 旭

(1 福建农林大学食品科学学院,福州 350002;2 福建省标准化研究院,福州 350013)

“饮食文化”包含有以饮食为基础的思想习俗和哲学传统,即为人类饮食生产与生活的过程、方式等因素所形成的所有食事的总和,还包括食物原料开发利用、食品制作和消费饮食过程中的艺术与科学技术[1]。在联合国教科文组织所发布的保护公约中,饮食并不属于其所规定的非物质文化遗产的范畴[2],列入官方非物质遗产名录的首要标准偏向于相关遗产的地域[3]。但是,近年来,越来越多的世界各地饮食文化成功申报成为非物质文化遗产保护对象[4-7],似乎也从侧面承认了饮食文化在非物质文化遗产中的重要地位以及保护的必要性。在第十二届全国人大第二次会议上,李克强总理再次明确指出文化是民族的血脉,要培育和践行社会主义核心价值观,传承和弘扬优秀传统文化[8]。随着工业科技的进步、经济全球化及电子商务的发展,传统饮食所蕴含的民族文化特性、多样性正在逐步丧失[9]。将饮食文化申请列为非物质文化遗产进行保护成为寻求传统饮食与现代生活、消费需求之间平衡的重要方式,是对饮食文化的有效传承与保护。

福建省具有温和的亚热带季风气候、半封闭的山海组合自然地理环境、丰富的山林海洋物产资源、独特的八闽历史文化积淀、多元化的民间宗教信仰、繁华的“海上丝绸之路”商业贸易背景等,这些得天独厚的条件造就了其具有鲜明的饮食文化和饮食非物质文化遗产资源。但是,由于山地阻隔,各地区饮食文化传播交流受阻,饮食品类差异较大,口味不一,饮食非物质文化遗产分布也不均衡,保护和挖掘程度存在差异。本文根据饮食文化的非物质性特征提出保护饮食非物质文化遗产的必要性,结合福建省饮食文化概况与特点,分析了福建省饮食非物质文化遗产保护情况。

1 饮食文化的非物质性特征

饮食文化体系从饮食成果对人的依赖程度不同的角度可细分为技艺、物质、意识(含制度)文化三大结构。在饮食文化中,既有与人类生死攸关的饮食物质文化,也有依赖于主要载体而存在的饮食意识文化与饮食技艺文化。从物质可感性进行排序,饮食意识文化中的非物质性特征最明显,接下来分别为饮食技艺文化和饮食物质文化。

饮食文化的非物质性主要体现在以下几个方面:

第一,世代相传。第二,鲜明的地域性。第三,源于生产生活实践。第四,动态创新。

从上文分析可知,虽然联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》中并没有将饮食归入非物质文化遗产的范畴,但是《保护非物质文化遗产公约》对于非物质文化遗产定义、范围及特性的描述与饮食文化所体现出的非物质性的特征极其相符,而且近几年越来越多的饮食文化被列入“人类非物质文化遗产代表作名录”中。可见,饮食所承载的文化内涵和历史传统,以及和饮食同时存在的礼仪、节庆活动、传统技艺确实为不可否认的非物质文化遗产,应当将饮食文化列入非物质文化遗产的保护范畴。

2 饮食非物质文化遗产保护的必要性

非物质文化遗产是所有民族的识别标志和维持民族团体生存的界限,一直存在保留着民族独特的思维方式和原生态性等。饮食作为各民族最重要的日常生活内容之一,具有不可替代的地位和作用,从某种程度上来讲,它就是非物质文化遗产保护的核心价值所在。

2.1 饮食文化蕴含深厚的文化内涵

饮食文化建立在含有道德观、社会观、价值观中华文化的基础上,其与传统道家、儒家思想在意识核心上有异曲同工之妙,具有中华饮食文化的“养生、求和、变化”的本质属性[10],并在文化形成过程中逐渐形成了“五味调和药食同源”的理论基础。

2.2 饮食文化包容了庞大的食品类文化并具有精湛的制作技艺

农业化使中华民族在放弃了采集和狩猎为主的生活步入以家庭为主要社会单位的养殖或种植为主的农耕生活方式。因此对食物的需求和加工等提出了更高的要求,其中食物原料的多样性催生了饮食器具和制作技艺的多样性。

2.3 饮食文化展示了特有的食事习俗

饮食除了满足身体对食物的需求外,更多的寄托了一个民族或某些特定人群当时的心理预期、思想状态或意识形态。这些意识文化通过特有的活动方式表现出来,并逐渐形成一个民族特有的风俗习惯,代代相传。这些习俗通常受到家庭社会政体生产制度、信仰、宗教、礼仪政策等影响,因此也侧面体现出了民族的发展轨迹。

饮食非物质文化遗产是民族现实生活方式的历史文化传递,也是传统制度和文化的展示。但是,在全球化的社会环境下,一些传统饮食文化所赖以生存的社会结构和形态、功能和性质发生了很大的变化或不再存在,作为传统社会文化表达方式的传统饮食文化由于不能适应这种变化而逐渐走向消亡,被新出现或形成的饮食文化所替代,同时我国传统饮食文化现在在西方饮食文化的不断冲击下常处于弱势地位。

因此,饮食非物质文化遗产的保护不仅反映了社会对饮食文化传承的重视和期望,也成为挖掘饮食文化的现代价值,寻求传统饮食与现代生活、消费需求之间的平衡的重要方式,是对饮食文化的有效传承与保护。

3 福建省饮食文化

3.1 福建饮食文化概况

3.1.1饮食结构(1)主食:福建饮食的主食食用频次为一日三餐,但遇到春耕秋收等农忙季节时期可分为四、五甚至六餐进食,以满足日常繁重的体力劳动所需。食用食物以稀粥或干饭的稻米为主,加工方式结合蒸、焖、捞辅之[11]。喜爱各种米制品,各地区都有本区域独具特色的产品种类,做法各异,口味众多,如福州的锅边糊、泉州的肉粽。面食已汇入主食的谱系,并结合节气、习俗、宗教、历史等因素创造出不同特色的做法,如闽南的面线糊、福清的光饼。以番薯、芋头为主要杂粮,以其为原料制成各式食品,在饥荒年代甚至代替大米成为主食,如龙岩的地瓜干、福州的芋泥等。(2)副食:闽东、闽中、闽南地区:地处沿海,除日常的家畜、家禽、蔬菜、水果外,以食用海鲜居多,如海水滩涂中的鱼、虾、蟹、蚌、蛏、蛤、螺等,以及紫菜、海带、海苔等;闽西、闽北地区:地处山区,除日常的家畜、家禽、蔬菜、水果外,以食用山林、溪涧产品居多,如在潭壑或溪涧中的鳖、蝈(棘胸蛙)、蛙等野生动物,或菇类、竹笋等植物,水田间的鳅、鳝、螺等,山林中的蛇、麂、野猪等。(3)茶:全省盛行饮茶,其中以闽南地区为最,有着“宁可百日无肉,不可一日无茶”的传统。乌龙茶(如安溪铁观音、漳平水仙、武夷山大红袍)主要在闽南、闽西、闽北地区流行;红茶(如正山小种)在闽北地区;闽东地区以绿茶、花茶(如福州茉莉花茶、天山绿茶)为主。

3.1.2饮食风味闽东地区日常饮食以清爽、鲜嫩为特征,喜食酸甜,汤菜居多,以“荔枝肉”“醉排骨”为酸甜口味的代表菜肴。善用“红糟”(尤以福州为代表)“虾油”“糖”“醋”等调味料。

闽南地区喜食咸,重本味,在日常饮食制羹或烧汤时常加入枸杞、党参、当归等中药材以追求清淡、香、鲜、嫩的风味。讲究调料,对沙茶酱、洋葱、五香粉、芥末等调料运用有独到之处[12]。闽中地区日常饮食综合了闽东和闽南地区的风味,但更接近于闽南地区,既有酸甜口味的“荔枝肉”,也有鲜香的莆田卤面。闽西、闽北地区日常饮食相对于闽南、闽中地区略偏咸、油,喜食浓香、醇厚的饮食。善用姜、辣椒等辛香调味料,及老醋、糯米酒、辣酱、花生酱等调味料,具有浓厚的山乡色彩。

3.1.3饮食习俗饮食通常与各种岁节活动、婚丧嫁娶家事习俗等相生相长,并形成特定的品类。在我国,春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、重阳节、祭灶节等重要的岁节活动,福建各地区都要制作食用某些特定的饮食。如在除夕夜,闽南地区在大年夜全家人会围坐在放置不同品类的食物与火锅的圆桌上一起聚餐,即“围炉”的习俗。火锅中的“丸子”“萝卜”(闽南语菜头)“豆腐”“全鸡”“年糕”“油炸食物”分别寓意为团圆、好彩头、多福、吉利、年年高升、家运兴旺之意;大年初一泉州地区需食用甜圆仔或线面,寓意新年伊始有甜头、纳福填寿;而福州地区则食用太平面(往往还在线面上加两个蛋),寓意健康长寿[13]。

3.2 福建传统饮食特点

3.2.1闽南地区闽南地区包括使用闽南方言的泉州、厦门和漳州地区,由于风俗习惯相近、语言相通,因此形成了相似的传统饮食品。自古以来,闽南地区就与海外交流十分频繁,深受华侨华人社会的影响,形成了与华人华侨社会密切相关的、不同于非侨乡社会的民俗风情[14]。因此,闽南传统饮食也表现出明显的地域性,既带有东南亚风味特点,又保留了“衣冠南渡”带来的中原文化唐宋遗风,同时又与中国台湾、港澳的饮食有着重要的渊源关系。大家比较熟知的闽南传统饮食主要有蚵仔煎、炸肉圆、肉粽、菜头粿、芥菜饭、面线糊、咸粥、卤面、五香卷、润饼菜(春卷)等,这些饮食因地域差异,其风味、技艺等会有略微不同。

3.2.2闽东地区闽东地区通常是指福州和宁德两地,两地自然环境相似,饮食风味也比较接近。在闽东地区主要盛行的八大菜系之一——闽菜,以传统福州饮食为代表,其中最具有代表性的饮食品类有南煎肝、鱼丸、肉燕、淡糟香螺片、佛跳墙、锅边糊、鸡汤氽海蚌、荔枝肉、爆炒双脆、醉糟鸡、糟鳗、太极芋泥等。另外,宁德还有一些特色饮食,比较知名的有福鼎肉片、屏南鸳鸯面、米烧兔、霍童八果糕、洋中拌粉等。由于闽东地区是福建少数民族畲族的主要聚居地,其饮食品类会自然融入一些少数民族元素。闽东畲族人民有将乌米饭作为传统饮食食用的习俗,在“三月三”节庆日将采摘下的乌稔树叶放入清水中洗净煮沸后取出树叶并保留汤汁,随后把糯放在乌稔汤中浸泡9小时后捞出,再在蒸煮笼里蒸熟后即可食用[15]。

3.2.3闽西地区闽西地区以客家人居多。客家先人在往南大迁徙的过程中不断地与南方的畲、瑶等氏族等部落饮食文化相碰撞融合[16],形成独具风格的客家饮食品类文化。“山珍型”特色饮食文化主要受到山区环境的影响,产生了如四堡漾豆腐、客氽猪肉、家擂茶、菜干扣肉、簸箕粄、芋饺、牛肉丸、烧大块、粉蒸肉、白斩鸡、茶油香菇、灯盏糕、糍粑等菜式。另外,还有著名的闽西八大干。这些客家人迁徙文化的遗存的食品通过脱水加工制成干品便于携带,能随时食用以备不时之需,代表客家人勤俭持家的传统[17]。此外,在闽西的客家人有好酒并自己酿米酒的文化,“过年酒”酿酒时间大约为农历十二月十五,在第二年正月酿制完成后即可取出给客人享用。闽西的家家户户在正月拜年时会拿出自家酿的温热后的米酒给客人品尝,随后比较所酿酒的甜与烈性[18]。

3.2.4闽北地区闽北地区多处于高山地带,气候湿寒,当地饮食大多含有辣椒,以抵御寒冷。因地域差异各地饮食又略有不同,通常分为建瓯系、浦城系、南平系。浦城系多以田垄之物为原料,如泥鳅炖豆腐。建瓯系多以山货和家畜禽为主原料,如挖底(冬笋丝制作)、纳底(猪肉制作)、鸡茸(猪肚鸡丝制作)、建瓯板鸭等。南平系多以贝壳类、鱼虾类原料为主。

大家较为熟知的闽北传统饮食有建瓯光饼、文公菜、笋燕、豆腐丸、朱子鱼宴、蛇宴、武夷熏鹅、延平龙凤汤、邵武包糍、顺昌灌蛋(银包金)、松溪小角(削侩)、峡阳桂花糕、板栗饼等。其中,朱子家宴由朱熹创制,主要取材于河鲜,因河鲜品种、火候、颜色、下料、味道不同,通过酒腌、油炸、糟渍、油淋、炒、茶浸、焖、蒸、熏、煮、卤等方式加工而成[19]。

3.2.5闽中地区莆田地处福建中部并归属于福建闽中地区。常见的传统饮食有江口卤面、焖豆腐、豆浆米粉、天九湾炝肉、紫菜焖饭、白切羊肉、套肠、妈祖面线、蛏熘、麦煎(煎粿)、西天尾扁食、金钱粿等[20]。

4 福建省饮食非物质文化遗产保护分析

从某种程度上来讲,非物质文化遗产代表作名录数量的多少不仅可反映出一个地区非物质文化遗产的丰厚程度,还可反映出当地政府部门对非物质文化遗产的保护成效。下面通过对非物质文化遗产代表作名录的统计分析,来了解福建省饮食非物质文化遗产保护情况。

4.1 福建饮食文化中世界级非物质文化遗产

“传统的墨西哥美食”和“法国美食大餐”在2010年11月肯尼亚会议(联合国教科文组织)被批准列入“人类非物质文化遗产代表作名录”,这是首次将饮食文化类项目列入其中,此后一阵饮食文化申请非物质文化遗产名录的热潮在全世界掀起。迄今为止,全世界共有13项饮食文化类项目入选(表1)。但是,很遗憾我国目前并没有饮食文化类项目入选。

4.2 福建饮食文化中国家级非物质文化遗产

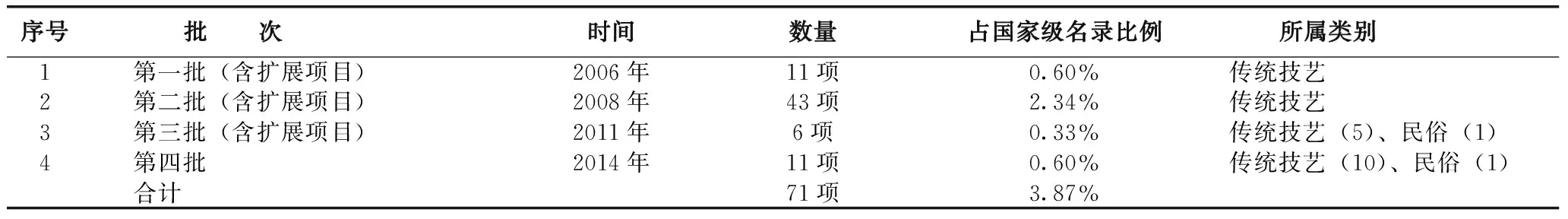

目前已公布的4批国家级非物质文化遗产名录中,有71项饮食非物质文化遗产项目(表2、图1),占名录总数(1 836项)的3.87%。从分类来看,目前饮食非物质文化遗产项目主要集中在传统技艺和民俗两个类别,其中69项属于传统技艺类、2项属于民俗类。

目前福建省饮食文化入选国家级非物质文化遗产的项目仅有5项(表3),占全国饮食非物质文化遗产总数的7.04%。这些饮食非物质文化遗产都属于传统技艺类。

4.3 福建饮食文化中省级非物质文化遗产

目前已公布的5批福建省省级非物质文化遗产名录中,有52项饮食非遗项目,占名录总数(441项)的11.79%(表4),其中第一、二、三、四批分别有1、12、19、6、14项。从分类来看,除朱子家宴归入民俗类外,其余51项都属于传统技艺类(表5)。

从图2可知,对于非物质文化遗产中饮食文化的挖掘和保护程度,全省各地存在差异。福州地区的饮食类项目有9项、厦门3项、宁德11项、泉州8项、南平8项、三明6项、龙岩4项、莆田3项、漳州3项。其中,泉州地区虽然非物质文化遗产资源十分丰富,纳入名录项目的数量居全省第一,但对于饮食文化类非遗资源的保护和挖掘却相对滞后,涉及的传统饮食品类较少,且主要以茶叶制作技艺居多,极少涉及地方传统特色小吃。通过以上的统计分析可知,福建省饮食文化列入非物质文化遗产保护项目的数量并不多。这与福建省悠久的饮食文化历史、多样化的饮食品类和民俗遗风、技艺价值等极不相符。饮食技艺文化对文化主要载体有严格的特殊的商品性、强烈的依赖性和可感性,是使其成为非物质文化遗产挖掘、抢救、继承工作的主要思路。而在现有的名录中,90%以上饮食非物质文化遗产项目都属于传统技艺类。因此,研究并挖掘饮食文化中的传统技艺类非物质文化遗产,将是今后福建省开展饮食非物质文化遗产保护工作的重要内容。

表1 饮食文化中世界级非物质文化遗产项目清单

表2 饮食文化中国家级非物质文化遗产项目清单

图1 每一批国家级非物质文化遗产名录饮食类项目占比

表3 福建省饮食文化中国家级非物质文化遗产项目清单

图2 各地区饮食文化中省级非物质文化遗产项目占比

、

表4 饮食文化中省级非物质文化遗产项目清单

表5 福建省饮食文化中省级非物质文化遗产项目清单

5 结论

福建省由于地域阻隔、气候差异、宗教习俗等因素影响,形成了闽东、闽南、闽西、闽北和闽中五大传统饮食区,其品类繁多,口味各异。但目前福建省饮食文化中非物质文化遗产挖掘和保护力度不够,数量不多。由于饮食技艺文化的特殊性,使得研究并挖掘饮食文化中的传统技艺类非物质文化遗产,将成为今后福建省开展饮食非物质文化遗产保护工作的重要内容。◇