经皮椎间孔镜与经侧隐窝入路胶原酶髓核溶解术治疗腰椎间盘突出症的效果对比研究

2018-07-12徐幼苗张志利李丽梅王维彬

董 蕊 徐幼苗 张志利 杨 旭 李丽梅 王维彬*

腰椎间盘突出症是临床常见的肌肉骨骼系统疾病之一,其病因是腰椎间盘发生退行性变化后刺激或压迫相邻脊神经根;主要临床表现包括腰痛伴或不伴臀痛、下肢放射痛及马尾神经症状等,好发于20~50岁的青壮年[1]。传统开放性手术治疗腰椎间盘突出症,由于手术创伤大、术后恢复慢等缺点而逐渐被微创治疗替代。随着医疗条件及微创脊柱外科的不断发展,经皮椎间孔镜行腰间盘切除术与经侧隐窝入路胶原酶髓核溶解术逐渐应用于临床治疗腰椎间盘突出症[2]。为此,本研究对两种术式的临床疗效进行比较。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2015年7月至2017年7月秦皇岛市第一医院收治的84例腰椎间盘突出症患者,按照随机数表法将其分为经皮椎间孔镜组及髓核溶解术组,每组42例。经皮椎间孔镜组中男性20例,女性22例;年龄27~64岁,平均年龄(42.85±7.34)岁;病程2~17年,平均病程(4.17±1.24)年;其中受累腰椎L4~512例,L5~S130例。髓核溶解术组中男性21例,女性21例;年龄24~66岁,平均年龄(43.10±7.42)岁;病程3~19年,平均病程(4.25±1.18)年;其中受累腰椎L4~514例,L5~S128例。两组患者一般临床资料比较差异均无统计学意义,具有可比性。

1.2 纳入与排除标准

(1)纳入标准:①患者经腰椎CT或MRI检查确诊为单节段腰椎间盘突出症,Ⅰ°腰椎滑脱,椎管狭窄[3];②具有腰椎间盘突出症的典型临床表现,腰部酸痛伴有单侧或双侧下肢麻木;③坐骨神经或股神经牵拉实验(+);④年龄18岁及以上;⑤对本次研究知情同意,并签署知情同意书。

(2)排除标准:①多阶段腰椎间盘突出症;②Ⅱ°及以上腰椎滑脱;③椎间盘炎症及结核;④脊柱肿瘤、脊髓病变患者;⑤妊娠期妇女;⑥合并其他器官功能不全患者;⑦精神障碍、言语不清及认知功能障碍。

1.3 仪器与材料

GE螺旋CT(美国Discovery CT590 RT);磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)(国别、公司名称);椎间孔镜(德国Joimax)。胶原酶(辽宁味邦生物制药有限公司,国药准字H10960178)。

1.4 手术方法

(1)经皮椎间孔镜组。采用经皮椎间孔镜行腰间盘切除术,患者取俯卧位,根据需要腹部加垫棉垫,在螺旋CT帮助下确定病变椎间盘节段,取脊柱后正中线外侧8~12 cm处为穿刺点;消毒铺巾,利多卡因局部浸润麻醉,进行穿刺,穿刺至椎间盘后注射1 ml亚甲蓝,置入导丝,拔出穿刺针,由导丝逐级置入扩张套管及工作套管,在CT扫描下确保工作套管插入纤维环2~3 cm,插入椎间孔镜,用髓核钳摘除蓝染变性的髓核,确保神经根减压充分,拔出套管,缝合伤口[4]。

(2)髓核溶解术组。采用经侧隐窝入路胶原酶髓核溶解术,准备工作同经皮椎间孔镜组,在CT辅助下确定病变节段,以病变节段棘突下缘为中心水平放置3根钢针,观察钢针与椎间盘、椎间盘孔的位置关系,选取适当的穿刺平面,消毒铺巾,取病变节段椎间隙向患侧旁开1/2小关节间距处行穿刺,利多卡因局部浸润麻醉,采取22 G腰椎穿刺针穿刺,穿刺至病变椎间隙,注入胶原酶600 U,拔管后压迫止血。

1.5 观察指标及评价标准

(1)观察指标。观察并记录两组患者的术前、术后视觉模拟量表(visual analogue scale,VAS)评分及治疗效果。VAS评分,在纸上做一条10 cm长的横线,等距离标记0~10,数值越大疼痛越大,让患者根据自身感受在横线上标出一点代表疼痛程度。

(2)治疗效果评价。治疗效果包括优、良、一般及差:①优:症状消失,感觉及运动障碍恢复,能正常生活及工作;②良:症状缓解,偶有疼痛,可进行轻体力劳动;③一般:症状有所好转,但尚未达到正常生活及工作的水平;④差:症状无明显变化或加重[5]。优良率=(优+良)÷总例数×100%。

1.6 统计学方法

结果采用SPSS 18.0统计学软件进行数据分析。计量资料比较采用x2检验,计数资料比较采用t检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者术后VAS评分比较

两组患者经过治疗后,VAS评分均呈现下降趋势,术后3 d、1个月、3个月和6个月经皮椎间孔镜组评分下降幅度更大,在各时间点与髓核溶解术组相比较,差异具有统计学意义(t=7.17,t=6.67,t=4.68,t=2.06;P<0.05),见表1。

2.2 两组患者疗效比较

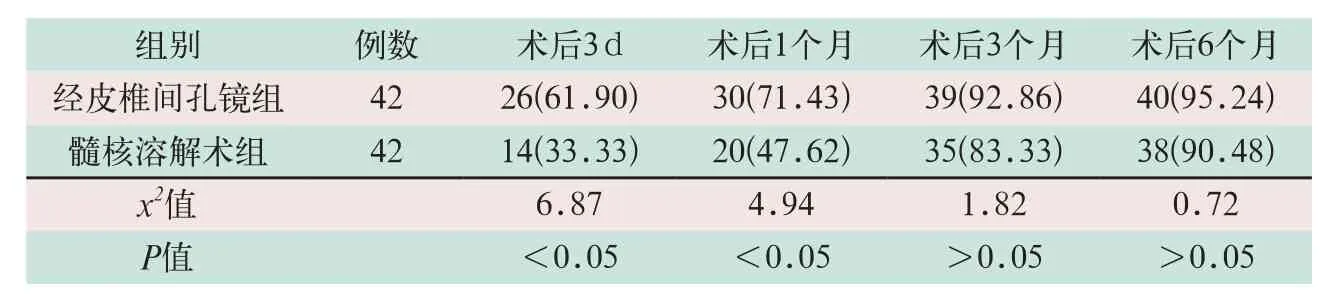

两组患者术后3 d及术后1个月经皮椎间孔镜组治疗优良率均高于髓核溶解术组,差异具有统计学意义(x2=6.87,x2=4.94;P<0.05);术后3个月及术后6个月,两组治疗优良率比较差异无统计学意义(x2=1.82,x2=0.72;P>0.05),见表2。

2.3 两组典型病例MRI影像分析

(1)髓核溶解术组。术前MRI示L4~5椎间盘突出,足背伸肌力2级,行经侧隐窝入路胶原酶髓核溶解术后3个月MRI示L4~5脱出椎间盘消失,足背伸肌力4级,如图1所示。

(2)经皮椎间孔镜组。术前MRI示L5~S1椎间盘突出;经皮椎间孔镜行腰间盘切除术后3个月MRI示L4~5脱出椎间盘消失,如图2所示。

表1 两组腰椎间盘突出症患者术后VAS评分比较(分,x-±s)

表2 两组腰椎间盘突出症患者术后不同时间优良率比较[例(%)]

图1 髓核溶解术后3个月MRI图像

图2 经皮椎间孔镜手术前后不同方位的MRI图像

3 讨论

随着生活节奏的加快和生活方式的变化,腰椎间盘突出症发病正逐渐趋向年轻化,越来越多的患者在出现腰疼等前期症状时并不注意,诊疗时往往已累及神经根压迫,甚至出现大小便失禁的情况[7]。随着微创技术的飞速发展,传统的开放性手术治疗逐渐被微创手术替代,并成为脊柱外科发展的趋势之一[8]。

目前,临床上常见的治疗腰椎间盘突出症的主要微创术式包括,经皮椎间孔镜行腰间盘切除术及经侧隐窝入路胶原酶髓核溶解术。经皮椎间孔镜行腰间盘切除术是在局麻下通过椎间孔入路将突出或脱出的椎间孔组织切除,可迅速降低椎间盘内压力,解除神经根压力,减少压迫,其术后患者症状缓解明显,疼痛减轻[9]。经侧隐窝入路胶原酶髓核溶解术则是通过穿刺针直接向病变椎间隙注射胶原酶,胶原酶具有专一水解胶原蛋白的特点,能专一性地溶解髓核及纤维环中的Ⅰ型、Ⅱ型胶原,进而缓解椎间隙内的压力,减少对神经根的压迫[10]。但值得注意的是,由于术中向病变椎间隙再次注射,存在引起压力增大的风险,临床研究表明,20%~30%出现疼痛加重,甚至出现神经根损害的现象[11-13]。本研究显示,髓核溶解术患者术后VAS评分逐渐降低,究其原因是由于胶原酶对髓核的溶解通常在18~24 h,髓核溶解物的吸收也是一个相对缓慢的过程,因此神经根受压迫缓解速度相对于经皮椎间孔镜组较慢,往往在治疗后3个月疗效才较为明显。比较两组患者治疗后6个月的优良率发现,两组患者治疗优良率均达到90%以上,表明两种手术方法在中期和远期疗效上无明显差异。

经皮椎间孔镜与经侧隐窝入路胶原酶髓核溶解术治疗腰椎间盘突出症均具有较好的临床治疗效果,有助于缓解疼痛,改善生活质量,但经皮椎间孔镜行腰间盘切除术短期内效果更优。