ZC油区剩余油分布特征研究及评价

2018-07-11沈渭滨王振生张录社

沈渭滨,王 飞,张 林,王振生,张录社

(1.延长油田子长采油厂,陕西延安 717300;2.西安奥陶科技有限公司,陕西西安 710018)

ZC区钻遇的目的层为三叠系延长组长6油层组。该区1979年开始勘探,1984年正式投入开发,累计采油98.1×104t,采出程度为5.8%。目前的开发中存在的突出问题是采出程度低,单井产量极低,接近开发效益临界值。因此,迫切需要开展以剩余油挖潜为目的的综合研究,以改善开发效果,提高开发开采效益。

1 剩余油分布研究方法优选

1.1 剩余油研究主要方法

目前的剩余油研究方法主要有以下几种:

(1)油藏数值模拟法[1,3,6]:能够定量表征油藏剩余油分布规律,能够将剩余油饱和度场进行直观的展现。

(2)基于静态的动态综合分析法[2,4-5]:利用生产数据与动态监测成果,并结合砂体成因类型,综合分析流体的运动变化规律,确定当前流体分布的定性方法。重要的是要有全面的生产动态资料。

(3)数学统计法[6-10]:利用油藏动态、地质静态和油藏计算等研究手段,数理统计定量分析剩余油分布方法。主要有曲线拟合法、物质平衡法等。

(4)检查井法[6-10]:是目前为止最直接、最准确测定流体饱和度变化的方法,尤其是对于剖面上的流体饱和度、水洗状况等研究得最直观。

1.2 研究区剩余油分布研究方法筛选

研究区长6油藏开发时间长,但监测资料少,数据系统不规范、不完整,压裂或二压井数多,井况相对复杂,井史庞杂且缺失严重。开展定量数值模拟研究难度大,且无取芯检查井。因此,主要采用定性研究方法和数理分析的定量方法对长6剩余油储量的分布进行研究。

2 剩余油分布特征及类型研究

按照剩余油研究方法,对研究区剩余油的分布特征及形成原因进行了定性及定量研究。

2.1 剩余油分布特征的定性研究

影响剩余油分布的因素有很多,通常划分为两类:地质因素和开发因素。地质因素主要包括:油藏非均质性、构造、断层等。开发因素主要包括:注采系统的完善程度、注采关系和井网布井、生产动态等等。研究区剩余油主要受储层特征、开发方式以及井况影响,相应的影响因素分为3类。

2.1.1储层地质因素控制型

油砂体的分布主要受砂体微相和成岩作用控制,尤其是砂体微相决定了含油砂体的展布、厚度变化、几何形态、空间配置和连通性,油层主要发育于分流河道砂体。因此,由分流河道微相控制的砂体油层采出程度较高,但仍然是长6油藏剩余油分布的主要类型。同时,动用较少的河道侧缘等非主力油层、薄油层也是剩余油富集的类型。

2.1.2开发方式控制型

该区采收率的研究表明,长6油藏天然能量开发的采收率为10%,水驱采收率达20%。目前长6油藏以天然能量开发为主,整体压力水平低,产液量低,接近油田开发经济效益的极限。如实现注水开发,不仅能够提高单井产能,同时其采收率能够提高10%,其剩余油储量、经济效益可观。因此,开发方式是影响子长油田长6油藏剩余油富集的主要因素。

2.1.3裂缝控制的井间剩余油

长6油藏物性差,需压裂改造油层而获得产能。长6油藏的岩心分析和生产动态验证表明,人工裂缝为垂直缝且裂缝东西方向较发育。裂缝与基质孔隙的渗透率差异大,注入水在侧向的波及范围小,注入水向东西向方向性突进,注入水突进侧向水驱动用程度低,大量的油残留在孔隙基质中,形成较大的剩余油分布区。

研究成果表明,人工裂缝侧向40 m范围内为主要的泄油区域。因此,在水驱井区、天然能量开发井区人工裂缝侧向的井间是剩余油主要的富集区。

2.1.4井况问题控制型

该油藏开发二十多年,经压裂或重复压裂,油水井井况存在严重问题,主要体现在井底落物、油层污染严重和套变井数多,形成大量长停井或者关停井,导致产量、储量损失,形成大量的剩余油。这类井控制地质储量313.2×104t,采出程度仅为5.8%,形成天然能量可采储量剩余13.2×104t,注水开发可采储量剩余44.5×104t,剩余油储量巨大。因此井况问题也是剩余油形成的主控因素之一。

2.2 剩余油分布的定量研究

根据长6油藏油水井的生产动态情况,综合应用油藏工程研究和数理统计方法,宏观上定量研究长6油藏剩余油的分布规律,绘制剩余油饱和度分布图和剩余油储量丰度分布图。宏观定量研究剩余油的研究流程图如下(图1)。

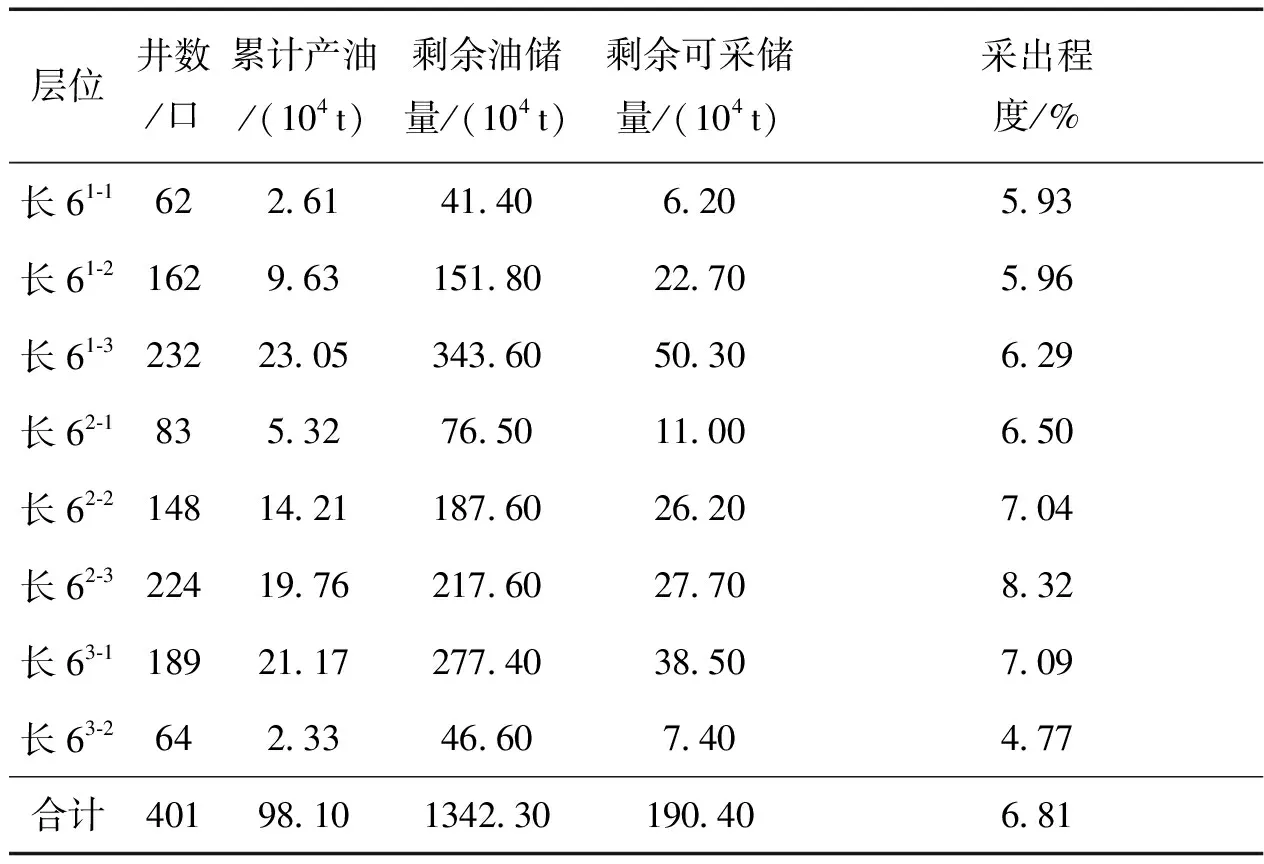

ZC区长6油藏一共分10个小层,其中8个小层含油,长64-1和长64-2小层局部含油,主要含油层位为长61-2、长61-3、长62-2、长62-3和长63-1。长6油藏小层剩余油储量的分布情况见表1。

综上分析,长6油藏累计剩余油储量为1342.6×104t,剩余可采储量为190.04×104t。纵向上剩余油主要分布在长61-2、长61-3、长62-2、长62-3和长63-1小层中,累计剩余油为1187.1×104t,剩余可采储量为165.4×104t。平面上剩余油主要分布在油层条件好、原始储量丰度高的井区(剩余可动油储量丰度在40×104t/km2以上),以及井网未完善区(剩余可动油储量丰度在20×104t/km2以上),具体情况如图2所示。

图1 研究区剩余油定量研究流程Fig.1 Flow chart for the quantitative study of residual oil in the study area

层位井数/口累计产油/(104t)剩余油储量/(104t)剩余可采储量/(104t)采出程度/%长61-1622.6141.406.205.93长61-21629.63151.8022.705.96长61-323223.05343.6050.306.29长62-1835.3276.5011.006.50长62-214814.21187.6026.207.04长62-322419.76217.6027.708.32长63-118921.17277.4038.507.09长63-2642.3346.607.404.77合计40198.101342.30190.406.81

3 剩余油综合评价

根据挖潜难易程度以及可采储量丰度对剩余油层进行综合评价,可分为3类。

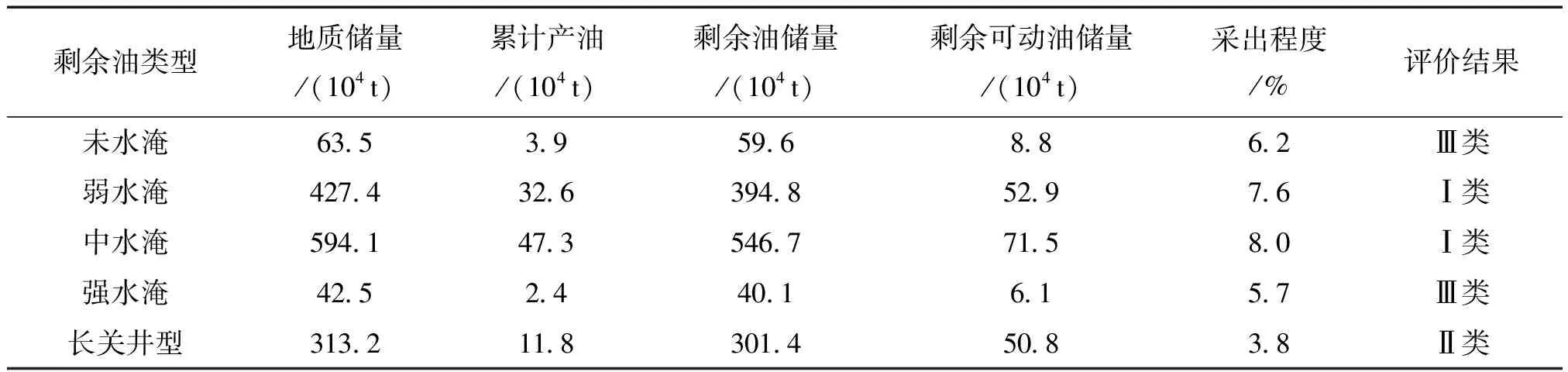

3.1 剩余可采储量分类评价

结合中国石油天然气公司水淹级别的统一标准,对长6油藏单井水淹对剩余油分布的影响进行分类研究,见表2。弱水淹和中水淹型的油井多,为Ⅰ类剩余油;长关井剩余可采储量高达50.8×104t,但长关井原因不清,挖潜难度较大,为Ⅱ类剩余油;未水淹和强水淹型的油井少,且注水困难,为Ⅲ类剩余油(表2)。

3.2 剩余可动油储量丰度分类评价

长61-3、长62-2和长63-1小层平均剩余可动油储量丰度高,在(19.4~22.7)×104t/km2之间,为Ⅰ类剩余油。长61-2、长62-1和长62-3小层平均剩余可动油储量丰度较低,在(13.3~14.8)×104t/km2之间,为Ⅱ类剩余油。长61-1和长63-1小层平均剩余可动油储量丰度最低,在(9.6~10.1)×104t/km2之间,为Ⅲ类剩余油。

3.3 剩余油综合评价

根据长6油藏剩余油宏观分布特征、定量研究和分类评价结果分析,长6油藏最具有剩余油潜力的层位是长61-3和长63-1小层,其次是长61-2、长62-2和长62-3小层,最后是长61-1、长62-1和长63-2小层。主要的类型首先是主力油层的分流河道主流线区域、注水区水线井间剩余油、未注水开发区,以及井控程度较低的剩余油富集区域,这些区域最具挖潜潜力;其次为油藏条件较好,但长停井、关停井分布较为集中区域,这些区域潜力较好;最后是采出程度较高且注水困难的剩余油富集区,以及强水淹且井网调整困难的剩余油富集区(表3)。

图2 长6油藏剩余油综合分布Fig.2 Comprehensive distribution of residual oil in Chang-6 reservoir

剩余油类型地质储量/(104t)累计产油/(104t)剩余油储量/(104t)剩余可动油储量/(104t)采出程度/%评价结果未水淹63.53.959.68.86.2Ⅲ类弱水淹427.432.6394.852.97.6Ⅰ类中水淹594.147.3546.771.58.0Ⅰ类强水淹42.52.440.16.15.7Ⅲ类长关井型313.211.8301.450.83.8Ⅱ类

表3 长6油藏剩余油分类综合评价结果Table 3 Comprehensive evaluation results of residual oil in Chang-6 reservoir

4 结论及建议

(1)研究区剩余油根据成因可以分为储层地质因素控制型、开发方式控制型、裂缝控制的井间剩余油以及井况控制的4种剩余油类型。

(2)根据定性、定量分析及评价结果,按照剩余油挖潜潜力,将研究区剩余油分为3类,其中分流河道主流线区域、未注水开发区,井控程度低的区域是剩余油挖潜的主力区域,其次为长停井、关停井集中分布区域。

(3)建议在研究区完善注采井网,强化注水开发,同时对井控程度较低的区域进行有效动用;对长停井、关停井[11]较为集中的区域进行进一步深入调查,论证长停、关停井的复产或更新井的部署。