细分表层速度场约束层析静校正技术在西昆仑山黄土区的应用

2018-07-11刘衍贵刘依谋王彦峰

周 翼,刘衍贵,刘依谋,王彦峰,万 军

(1.塔里木油田公司,新疆库尔勒 841000;2.东方地球物理公司塔里木物探处,新疆库尔勒 841000)

塔里木盆地西南部的昆仑山前由于受绵延高大的西昆仑山体的遮挡,来自盆地东北方向的低空气流的风速逐渐变小并最终完全停滞,使塔西南地区成为整个塔里木盆地的尘降中心。尤其是最邻近昆仑山前的柯克亚、柯东周缘地区,更是具有较低质量的尘土尘埃的集中沉积区。通过长期的积累,逐渐在该地区形成了巨厚的黄土覆盖区,同时由于常年缺少雨水,黄土层结构松散,速度很低,对地震波吸收衰减非常大,导致地震资料的品质非常差,很多区域基本都是资料空白区。但从油气勘探前景来看,该区油气资源丰富,20世纪70年代末就发现了柯克亚凝析气田,并于80年代投产开发至今,同时周边地表油苗显示活跃,展示了该区良好的油气勘探潜力。

塔西南昆仑山前地区是塔里木盆地寻找油气田的现实有利区,经过几代物探人“立足塔西南、坚持找油、找气的信心不动摇”,通过多年的采集技术研究攻关,地震资料品质有了一定的提高,在柯克亚油矿区周缘发现了柯西、甫沙、柯东等一系列有利构造,但还不能满足精细刻画构造解释的需要,不能满足对油气资源储层评价的要求,主要原因是该区巨厚的黄土地区资料信噪比极低,长期以来是物探人“勘探不息、攻关不止”的战斗基地,一直开展对该区巨厚黄土区采集技术进行研究,努力提高巨厚黄土区地震资料的信噪比。

目前昆仑山前巨厚黄土区主要存在以下4个方面的勘探难点:①巨厚的黄土干燥、疏松对地震能量吸收衰减严重,单炮资料信噪比极低,采取怎样的激发方式才能使能量下传,提高单炮资料的品质;②黄土地区各种干扰尤其严重(如线性干扰、侧面、散射等),采用什么样的检波接收方式才能压制噪音,改善资料的品质;③黄土区资料信噪比极低的情况下,采用什么样的观测方法来提高资料信噪比;④巨厚的黄土区存在严重的静校正问题,一直是制约资料成像的瓶颈问题,采用什么静校正方法才能更好地提高该区资料成像效果。

所以本文阐述的主要是巨厚黄区静校正问题的解决方法,通过应用静校正新方法、新技术,对资料成像效果改善较大。

1 问题提出

塔里木盆地西昆仑山前为巨厚黄土覆盖,地震资料信噪比差,静校正问题尤其突出。该区多年来一直在进行静校正技术攻关,曾在2001年采用过550 m的超深微测井、浅层地震反射[1]、非地震等联合表层调查攻关。通过联合表层调查攻关很好地解剖了巨厚黄土覆盖的表层规律,黄土覆盖区主要为3种结构(图1),即表层为速度较低且干燥的亚沙土,下层为巨厚速度呈连续变化的亚黏土,高速层顶界面为一胶结较好的砾石层。通过攻关掌握了西昆仑山前黄土区的表层结构特点,黄土层具有连续介质的特性,最大厚度达到500 m以上。该区曾开展过不同初至波静校正方法的研究,有绝对初至折射法、延迟时法、黄土曲线约束初至折射法、常速扫描约束初至折射法[2]及层析法[3-6]等初至波静校正方法,这些传统的初至波静校正方法对资料成像的效果有一定提高,但提高不是很明显,这是因为传统初至波建模法存在着自身局限性问题。

图1 黄土山550的微测井时距图Fig.1 Uphole hodograph with a 550 m loess layer

1.1 基于初至折射波的常速扫描约束建模法

该方法是根据炮检点旅行时,利用折射波方程求解每个炮检点的延迟时,赋予表层低降速度值计算表层厚度来建立表层模型。通常用大炮初至折射波反演即可得到炮点和检波点的延迟时TD和高速层速度VR,厚度H0计算公式如下:

根据以上厚度计算公式,知道黄土层低降速度V0就可以得到厚度H0由于黄土表层巨厚,低降速度V0很难确定,针对西昆仑山黄土区某三维的5831线,给出多组V0=600 m/s、800 m/s、900 m/s、1000 m/s、1200 m/s进行扫描得到高速顶模型图2从图2中可以看出用不同的V0扫描厚度差异较大,说明模型约束初至折射法受V0影响较大,该方法存在模型多解性。要做速度扫描试验,通过处理手段在共炮点、共接收点、共炮检距、初叠剖面上进行不同处理效果比较,确定合适的速度V0来约束模型。

图2 5831线用不同的V0扫描得到不同模型Fig.2 Different models derived with different V0 for line No. 5831

1.2 基于射线追踪的传统层析建模法

该方法通过建立初始速度梯度理论模型、利用射线追踪[3-10]求旅行时间同初至时间进行比较求取剩余时差,把时差分配到每个速度网格上,进行速度反演(修改速度模型),进一步求射线追踪旅行时间并跟初至时间比较,再进行速度反演,这样多次迭代,反演直到射线路径清晰、反演界面稳定、射线收敛较好,可以进行模型解释,即计算结束。此方法受地表起始速度和速度变化梯度等因素的影响,还受网格大小及Inline方向、Crossline方向、垂向方向的网格长度等因素的影响,网格不同,射线数不同,收敛程度不同,多因素影响导致反演的速度模型结果差异较大(图3),尤其在中部差别较大,模型解释困难。

2 细分表层速度场约束层析反演法

该方法是基于波动方程的走时层析法[11-13],充分利用地震采集资料的大炮初至时间数据,进行横、纵向细分表层速度场,建立精度较高的初始速度模型来约束层析反演,从而提高近地表模型反演的准确度和可靠性,使得反演的地表模型更符合真实的表层结构。具体方法流程如下。

2.1 初至时间横向分区方法

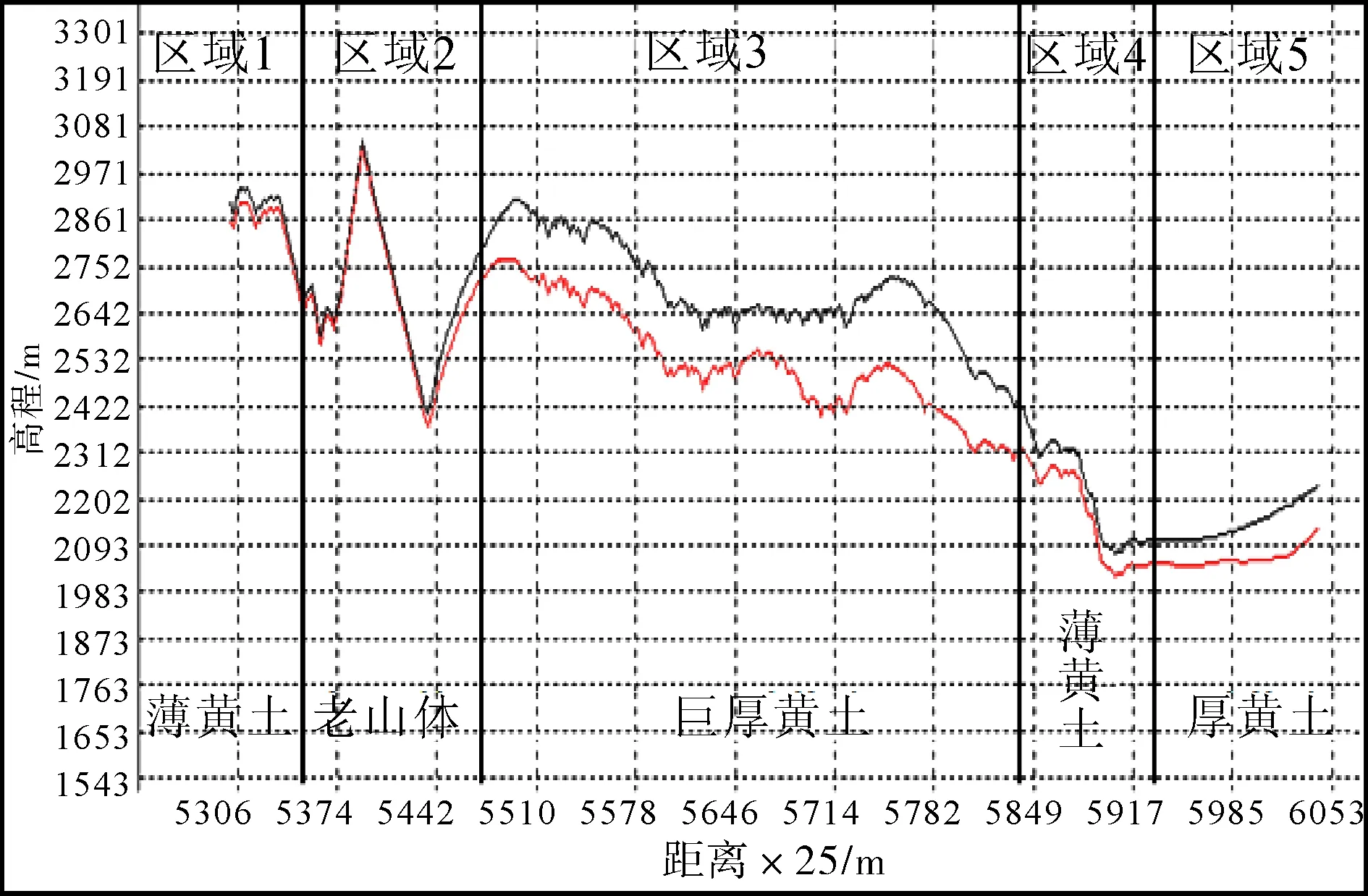

初至时间的横向分区方法是根据地表厚度不同、岩性不同、高程差异等因素以致大炮初至时间不同,把初至时间数据体沿测线方向根据不同地表类型或时间差异分成多个区域。图4a蓝色试验线可分为巨厚黄土山、厚黄土山、薄黄土山、较厚砾石、较薄砾石5个区域,不同区域对应的初至到达时间也不一样(图4b),这样把大炮初至时间数据体细分成5区域来进行低降速度分层,更符合地表横向实际变化差异的特点。而传统延迟时层析法的大炮初至时间数据体的横向不能按照地表类型或厚度差异细分成多个区域,不能反映出不同地表初至时间的变化情况。

图3 不同初始速度反演的速度模型对比Fig.3 Inverted velocity fields with different initial velocity models

图4 初至时间横向分区Fig.4 Lateral divisions of first-arrival datasets

2.2 初至时间纵向分层方法

初至时间的纵向分层方法是在横向分区域的初至时间数据体进行低降速度分层,根据厚黄土区大炮初至时间-距离在纵向呈连续介质变化的特点,把不同的初至时间数据体分成多个低降速度层。图5a在厚黄土区根据连续介质的特点把初至时间数据体细分成5层,即V0=524 m/s、V1=699 m/s、V2=979 m/s、V3=1539 m/s、V4=3642 m/s,把低降速度分为连续变化的4组速度,这样细分表层更符合西昆山厚黄土覆盖层呈连续介质变化的特征。而传统延迟时层析法的大炮初至时间的数据体只能被简单地分成低降速和高速两层(图5b),即V0=1186 m/s和V1=3446 m/s,这样粗略的分层没有反应出厚黄土层速度真实变化的特征。

通过试验线的初至时间数据体在横向细分成5个区域,对每个区域的数据体在纵向细分成5个速度层,建立五层初始速度模型(图6a,简称细分表层速度场初始模型);而传统层析法横向不分区域,纵向分为两个速度层,建立两层初始速度模型(图6b,简称传统速度场初始模型)。从两种速度场初始模型来看,细分表层速度场初始模型更接近地表的真实情况。

图5 纵向不同分层Fig.5 Vertically layered divisions

图6 不同速度场初始模型Fig.6 Different initial velocity models

2.3 不同约束层析反演模型分析方法

通过传统速度场初始模型和细分表层速度场初始模型分别约束层析反演后的模型来看,图7b传统速度场初始模型约束层析反演的表层模型精度较低,尤其在测线中部薄黄土区和山前砾石地段,厚度、速度差异较大;图7a细分表层速度场初始模型约束层析反演的表层模型精度较高,模型整体上低降速度齐全、表层信息丰富,模型底界跟初始模型形态吻合,反演的近地表模型更接近表层结构的真实情况。

图7 不同速度场初始模型约束层析反演结果对比Fig.7 Tomographic inverted results with different initial velocity models

通过上述方法和技术的实施,利用细分表层速度场约束层析反演静校正技术得到了较准确的近地表模型,查清了巨厚黄土区低降速带厚度的分布规律。

3 应用效果分析

通过细分表层速度场约束层析反演(简称细分表层层析法)静校正技术研究,在西昆仑山前巨厚黄土地区野外得到广泛应用,现场处理资料成像效果明显提高。

实例1:在西昆仑山某三维工区,地形以厚黄土山为主,山体近南北向条带状展布,山间为河道和冲积扇,南部有少量老地层出露山体区,地势整体为南高北低。表层能调查出高速层的点主要分布在北部戈壁区、中部冲沟和南部老山体区(图8中的红色点),厚黄土区常规微测井难以调查出高速层(图8中的黑色点),尤其在工区东西两侧的黄土山厚度达到500多米(图8)。

图8 某三维调查点及层析反演厚度图Fig.8 A certain investigation point and its thickness map by tomographic inversion

在工区东部巨厚黄土区的58-71束线,根据黄土山地形与黄土厚度的变化情况有一定相似性的特点,把拾取的大炮初至时间数据体在横向上分成5×3=15个数据区域,每个区域的初至时间数据体在纵向上按照时间-厚度变化的特点分成3~5层,建立细分表层速度场初始模型来约束层析反演。图9、图10分别为三维58-71束2901线表层调查模型和层析反演模型,表层调查模型调查到最厚为212 m,调查到速度界面为1320 m/s;而细分表层层析反演模型最厚的地方达到513 m,高速底界速度层为2500 m/s。两种模型的厚度相差近300 m,层析法揭开了巨厚黄土层底界面,提高了后续静校正量的计算精度。

图9 SW-2901线表层调查模型Fig.9 Near-surface model of line SW-2901

图10 SW-2901线细分表层速度场约束层析法反演表层模型Fig.10 The near-surface model derived by sub-divided near-surface velocity field constrained tomographic inversion of line SW-2901

从不同的静校正方法处理资料(图11)来看,加模型法校正的剖面几乎看不到同相轴;加传统层析校正的剖面在浅层和中层都能见到同相轴,但连续性较差;加细分表层层析法校正处理的剖面浅、中、深层都能见到同相轴,尤其中层目的层的同相轴清楚可见,连续性较好,整体成像效果比其他校正方法好。

实例2:在西昆仑山某二维工区,地形以黄土山为主,地势大体上呈南高北低趋势,地表包含巨厚黄土、浮土小沙、冲沟,山体近南北向条带状展布,山间为河道和冲积扇。蓝色弯线W南部为高大的厚黄土山(图12),北部为薄黄土覆盖,中部为河道冲沟,表层能调查出高速层的调查点主要分布在中部冲沟和北端农田地(图12红点),测线南北部黄土覆盖区常规微测井调查不出高速层(图12黄点)。

根据黄土山地形表层的变化情况,把测线拾取的大炮初至时间数据体从南到北分成4个区域,每个区域的初至数据体根据黄土厚度的变化细分成2~4层,建立细分表层速度场初始模型来约束层析反演。图13为弯线W的表层调查模型,从图13可以看出南部厚黄土区表层调查到的厚度只有50 m,调查到的速度只有920 m/s,没有调查到黄土底界;而细分表层层析法的反演模型(图14),其厚黄土区反演的厚度为250 m,高速界面为2500 m/s。因此,细分表层层析法反演速度模型能准确地揭示黄土山底界面,能提高静校正的计算精度。

从不同静校正方法的处理资料(图15)来看,加模型法校正处理剖面的北部和南部黄土区浅层能见到同相轴,但同相轴连续性差,尤其南部厚黄土区浅层同相轴弯曲畸变,存在严重的静校正问题;加细分表层层析法校正处理剖面的北部和南部黄土区,同相轴清楚可见,连续性较好,尤其南部厚黄土区,浅、中层同相轴连续性较好,同一层的同相轴能连续追踪,剖面整体效果明显比模型法好。

图11 黄土区某三维SW58-71束线加不同静校正方法处理剖面Fig.11 The imaged sections with different statics methods applied to swath SW58-71 of a 3D survey in a loess area

图12 弯线W位置Fig.12 The map of the crooked line W

图13 弯线W表层调查模型Fig.13 Near-surface model of the crooked line W

图14 弯线W细分表层层析法反演模型Fig.14 The near-surface model derived by sub-divided near-surface velocity field constrained tomographic inversion of the crooked line W

4 结论

通过塔里木盆地西昆仑山前厚黄土区细分表层速度场约束层析反演静校正技术的研究及应用,深化了对静校正技术的认识,拓宽和提高了分析和解决静校正问题的思路和水平,并初步形成了一套解决该区长期以来表层调查及静校正问题难点的方案,为解决厚黄土区表层静校正问题提供了一种新的静校正技术手段。该项技术有3个关键点:

(1)初至时间横向分区方法:要根据表层综合因素对不同岩性不同厚度的初至时间数据体沿测线横向上细分成多个区域,具体分多少个区域要结合实际工区地表的差异情况等因素。如试验线有2种地表类型和黄土山大小差异分成5个区域,如实例2根据地表差异分成4个区域,即可满足地表横向差异变化的情况。

(2)初至时间纵向分层方法:要根据黄土覆盖低降速度层具有连续介质变化的特征,在纵向上细分成多个速度层,具体分多少个速度层要结合实际工区黄土厚度覆盖的情况。如试验线南部黄土山巨厚低降速层分成5层,即可符合黄土表层速度呈连续介质变化的特点。

图15 弯线W加不同静校正方法处理剖面Fig.15 The imaged sections with different statics methods applied to the crooked line W

(3)细分表层速度场约束层析反演模型分析方法:反演后的模型整体上要跟初始模型的形态吻合,模型底界收敛清楚,表层低降速度齐全、信息丰富,接近真实表层情况,即可解释模型、计算静校正,否则就要重新对表层速度场进行分析,再约束反演。如实例2反演后的模型揭示了表层调查模型中黄土区调查不出的高速,以及山前冲沟调查出的高速的真实表层情况。只有通过细分表层速度场建立精细的符合表层变化规律的初始模型,才能约束反演出高精度的反映真实情况的近地表速度模型。

细分表层层析法比一般常规层析反演静校正更能准确地反演出表层低速带的速度模型,比野外模型法静校正更适用于复杂地区。应用该方法后,静校正精度更高,资料成像效果更好。此方法在塔里木盆地其他复杂地表区如巨厚风成沙丘区、巨厚冲积扇等地区有良好的应用前景,其他探区也可以推广应用。