表面增强荧光效应研究进展

2018-07-11孔祥巧

赵 星,董 军,高 伟,陈 悠,孔祥巧,张 杰

(西安邮电大学 电子工程学院 光电子技术系,西安 710121)

引 言

荧光光谱技术作为无损检测技术,具有高灵敏度、高选择性和低成本的优点,已经成功被应用在生物化学领域。但随着实际工程领域对检测灵敏度要求的不断提高,传统荧光光谱技术的灵敏度难以满足相应指

标要求,这在很大程度上限制了光谱技术开展的工程应用推广。因此,探索能够有效提高光谱灵敏度的有效途径、拓展光谱技术应用领域,是当前光谱学研究的热点问题之一[1]。随着纳米技术的飞速发展和表面等离激元光子学理论研究的深入,基于表面等离激元增强机理的增强光谱学也迎来了迅猛发展。研究者们通过制备具有多种微观形貌的金属纳米结构衬底,实现对探针分子的光信号有效调控,为提高检测信号的灵敏度和信噪比,解决传统光谱技术所面临问题提供了可能途径[2]。由于篇幅有限,本文中主要围绕近年来表面增强荧光效应的研究进展进行阐述,希望起到抛砖引玉之效果。

表面增强荧光效应是指当荧光物种靠近金属纳米结构衬底附近,其辐射行为将会受到调控,适当条件下,荧光物种的光谱辐射强度将会比处于自由态的强度有所增加[1]。表面增强荧光效应的相关研究主要围绕衬底的制备、样品的表征、荧光物种以及激发条件的选择、光谱机理的分析等方面展开[3]。为此,本文中主要论述不同形貌金属纳米结构对探针分子的荧光调控规律和理论机理,并对其实际应用进行了阐述。

1 表面增强荧光效应的背景与原理

1.1 表面增强荧光效应的发展

早在20世纪70年代,DREXHAGE[4]等人就发现金属纳米结构增强荧光现象,随后GERSTEN, WEITZ[5-6]等人对该现象进行理论分析与解释。在早期由于大多数研究学者主要关注表面增强喇曼效应的研究,表面增强荧光效应没能得到科研人员的重视。考虑到荧光增强在光谱传感检测和生物医疗方面具有重要的研究意义,21世纪初,LAKOWICZ[7-8]等人系统研究了银纳米薄膜对荧光分子的光谱调控规律,对金属表面增强荧光现象展开了系统研究,并对其产生机理及其应用进行了综述。虽然表面增强荧光效应的研究在国内起步较晚,但近几年来国内众多课题组在该相关科研领域工作中取得了一系列研究成果。例如:北京大学的LÜ等人在孤立的蝴蝶型银纳米衬底上发现表面等离激元增强荧光受激发光偏振态的调制,并且该课题组就金属纳米结构衬底激发产生的局域表面等离激元共振效应对分子荧光辐射特性的调制研究工作进行了综述[9-10]。陕西师范大学的ZHENG教授课题组在3-D金属纳米结构衬底上获得良好的荧光增强效果,并对金属纳米颗粒调控荧光辐射做了评述[11-12]。除此之外,吉林大学的CUI教授课题组[13]、东南大学的QIU教授课题组[14]等在表面增强荧光相关的工作中也取得突出科研成果。到目前为止,有关该课题的报道已经广泛地出现在各个研究领域之中[15-16]。

1.2 表面增强荧光效应的增强机理模型

2 衬底金属的构型变化对荧光物种的荧光辐射影响

2.1 周期性有序结构的荧光增强效应

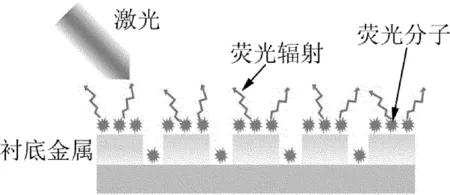

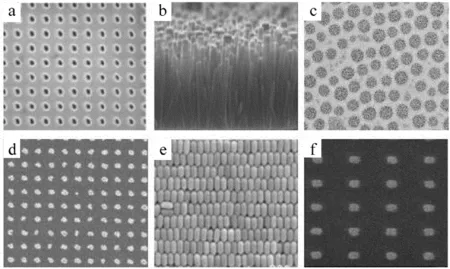

研究表明,具有周期性分布的金属纳米结构在特定激发条件下可以产生表面等离极化激元 (surface plasmon polariton,SPP)在衬底表面形成局域增强电场[1],该局域场能够有效调控位于金属衬底表面附近的荧光分子的电子跃迁行为,从而获得调控荧光信号的效果,如图1所示。因此,为得到良好的荧光增强效果,制备周期性分布的金属衬底是一种有效的手段。具有周期性结构的金属衬底可通过光刻法、模板法、胶体刻蚀法等来制备,可以获得大小、形貌和间距等精准控制金属纳米结构,如:金/银纳米孔阵列[17-19]、金/银纳米光栅[20-22]、纳米柱阵列[23-25]、有序纳米颗粒阵列[26-32]等一系列具有周期性结构的衬底都表现出良好的荧光增强效果,如图2所示。

图1 特定激发条件下探针分子的荧光辐射受到SPP的调控

图2a—纳米孔周期阵列[17]b—氧化锌周期阵列[23]c—金纳米颗粒周期阵列[26]d—银纳米颗粒周期阵列[30]e—金纳米棒周期阵列[31]f—纳米颗粒周期阵列[32]

如上所述,周期性分布的衬底金属在特定激发条件下能够有效产生SPP。因此,纳米光栅所具有的周期构型为获得高效等离激元共振耦合提供了有效途径,下式用于描述入射光波与金属纳米光栅之间共振耦合条件[33]:

(m=±1,2,3,…)

(1)

式中,c为光速,ω表示入射光频率,εm和εd分别是金属和与金属表面接触的介电材料的介电常数,θ是光入射角,Λ是光栅常数,m取整数。在合适的θ和Λ条件下,金属纳米光栅通过耦合方式能够有效激发产生SPP,在金属衬底表面产生形成强的局域场分布。SUN教授[22]课题组通过研究具有不同周期长度的银材质正弦型光栅衬底对探针分子的荧光调控规律,发现在532nm光激发下,罗丹明6G分子的荧光辐射提高了30倍,且实验发现周期较长的金属纳米光栅增强荧光效果并不明显,这主要是因为长周期光栅的SPP共振耦合效率较低所致。因此,银光栅所具有的的表面等离耦合发射效应强烈依赖于光栅周期性,且随着周期增加,SPP共振耦合效率降低[34]。

对于周期性分布的金属纳米孔阵列,在外加电磁场激励下,其表面等离共振(surface plasmon resonance,SPR)波长与衬底的周期长度、材料的电介质常数之间满足下式[35]:

(2)

式中,λSPR表示SPR波长,p为衬底金属阵列的周期公式,i和j是定义阵列散射阶数的整数。(2)式表明,金属纳米孔阵列产生的表面等离共振效应与纳米孔阵列的周期性分布有关[36],纳米孔阵列具有适当的周期性可以产生较强的局域场分布。因此,金属纳米孔阵列衬底也广泛用于表面增强光谱方面研究。BROLO等人通过聚焦离子束刻蚀技术制备出不同周期分布的纳米孔阵列衬底,并对沉积在衬底表面噁嗪720荧光分子的荧光辐射行为进行了研究,发现荧光增强效应与孔阵列周期长度有关[17]。当纳米孔阵列周期为553nm时,得到了83倍增强因子。研究人员基于SPR共振模型对表面增强荧光效应进行了分析和讨论。XIAO课题组利用聚离子束刻蚀出银纳米孔周期阵列衬底并沉积了厚度为30nm的二氧化硅介质层充当隔离层[37]。实验发现,当纳米孔阵列周期长度和孔径分别为550nm,100nm时获得11倍的荧光增强效果。研究人员基于反射模式下的银纳米孔阵列产生的SPP共振效应对该实验现象做了解释说明。WANG等人通过纳米压印光刻技术制备金纳米孔阵列,研究了激发光入射角对荧光增强因子的影响[38]。与传统的连续金纳米薄膜相比,周期分布的纳米孔衬底表面荧光分子的增强因子可达14倍左右,且可将生物抗原的检测性提高至3倍,所得结果为医疗传感与检测提供衬底支撑。

相对于光刻、聚离子束技术而言,模板法具有廉价且操作方便等优点。利用多孔阳极氧铝(anodic aluminum oxide,AAO)模板制备出具有周期性分布的金属纳米阵列衬底在表面增强光谱学方面有较为广泛的应用,并且该模板常被用作纳米和光电技术等方面的研究[39]。ZHENG教授课题组采用氧化还原方法,在AAO模板中制备出“AAO/银纳米颗粒(Ag nanoparticle,AgNP)”复合结构衬底[40]。在532nm连续激光的激发下,罗丹明6G荧光分子的增强倍数可达6倍。并基于局域场增强理论对纳米复合体系中的荧光增强效应进行了分析和讨论。DAMM等人通过电化学沉积、退火、刻蚀等步骤,在AAO模板上制备出金纳米棒周期阵列,实验中可同时观察到罗丹明6G分子的荧光增强和喇曼增强现象,通过模拟计算和分析,他们认为AAO厚度是其主要影响因素[41]。

内蒙古大学马克思主义学院副院长傅锁根说,《必由之路》是一部非常鲜活的教科书,展现出中国人从昨天怎样走到今天,怎样从站起来到富起来再到强起来的过程。

具有周期性构型的金属纳米结构衬底在特定外光场激发下可以形成SPP,且该衬底的形貌相对均匀有序。因此,周期性金属纳米结构为制备大面积、高均匀性金属衬底增强荧光提供了很好的衬底支持[42-43]。

2.2 金属纳米颗粒的荧光增强效应

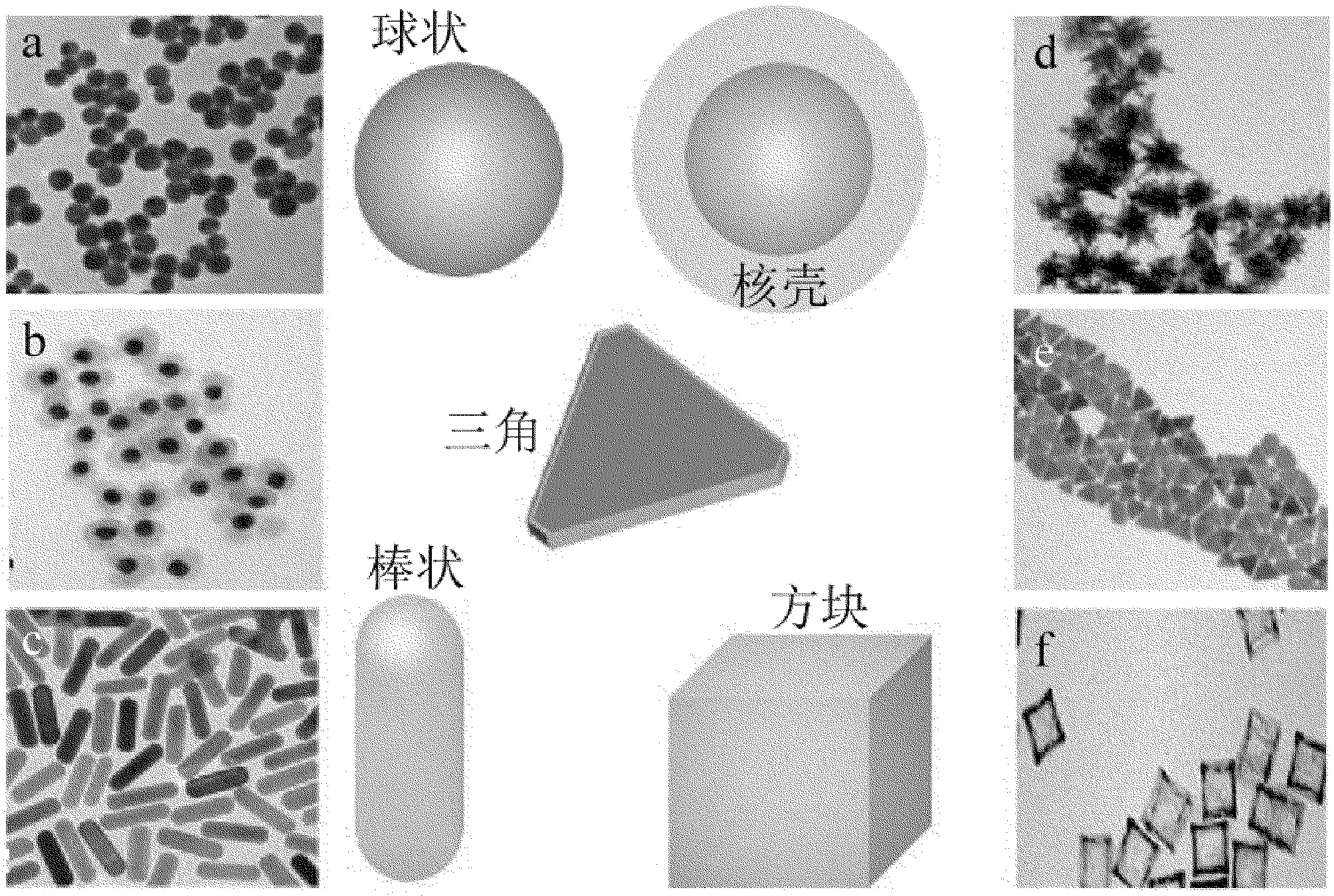

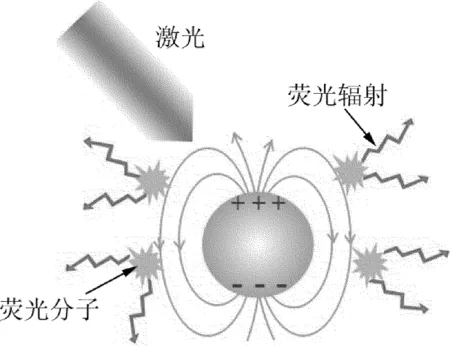

在早期关于增强光谱效应研究中,通常采用电化学抛光或物理抛光方法来制备金属纳米结构衬底。虽上述方法所制备衬底存在重复性差等不足,但作为一种传统的增强衬底制备方法,具有制备工艺简单,且能得到具有微纳结构形貌的金属衬底,在表面增强荧光效应研究中具有重要的研究价值[44-45]。常见的贵金属溶胶颗粒衬底有球形金、银纳米颗粒;金、银纳米棒;金纳米星,银纳米三角片以及纳米颗粒的核壳等,如图3所示。研究表明,金属纳米颗粒在特定激发条件下会产生局域表面等离激元共振[1](localized surface plasmon resonance,LSPR),其周围形成较强的局域电场,如图4所示。在局域电场的作用下,荧光物种中处于高能态的自由电子数目增多并且其跃迁频率加快,荧光分子的自发辐射得到增强。

1982年,WEITZ[51]等人用制备出银岛膜(silver is-land film,SiF)作为衬底,研究Eu3+离子的荧光辐射特性。实验发现,在激光脉冲的作用下,利用SIF薄膜作衬底的Eu3+荧光辐射得到增强。作者基于量子产率对其实验现象做了定量分析,认为量子产率对Eu3+的荧光辐射起决定性作用,为研究表面增强荧光效应奠定了实验和理论基础。

图3 通过湿化学方法制备出不同形貌的金属纳米颗粒

a—球形结构[46]b—核壳结构[46]c—棒状结构[47]d—星形结构[48]e—三角结构[49]f—立方结构[50]

图4 特定激发条件下LSPR对探针分子荧光辐射行为调控

金属纳米颗粒常应用于表面增强荧光效应研究中,该衬底的制备方法简单、耗时短,适当条件控制下,衬底表现出良好的荧光增强效果。ZHU[52]等人利用金纳米颗粒(Au nanoparticle,AuNP)做衬底,在外光场激发下实现了对罗丹明B荧光分子的光谱增强。作者认为,当罗丹明B荧光物种的发射频率位于AuNP的局部场增强带宽内时,可获得荧光增强效果。另外,作者基于表面等离共振效应分析和讨论了衬底浓度对罗丹明B荧光强度的影响。

金纳米棒(Au nanorod,AuNR)的主要特征是具有两个等离激元共振吸收峰。通过改变AuNR的长径比,可以改变其等离激元吸收峰的位置,实现纳米棒与荧光物种发射峰的完美匹配,从而增强发光中心的荧光信号强度。BABAK等人[46]通过调控AuNR长径比,实现对其纵向等离激元吸收峰峰值的有效调控。ZHU等人[53]制备出了不同壳厚的AuNR@Ag核壳结构,与单纯AuNR相比,AuNR@Ag核壳结构的等离激元吸收峰发生了明显蓝移,产生蓝移的原因可能是由于AuNR@Ag核壳纳米棒长径比减小和壳层结构引入有效调节其等效介电常数[54]。

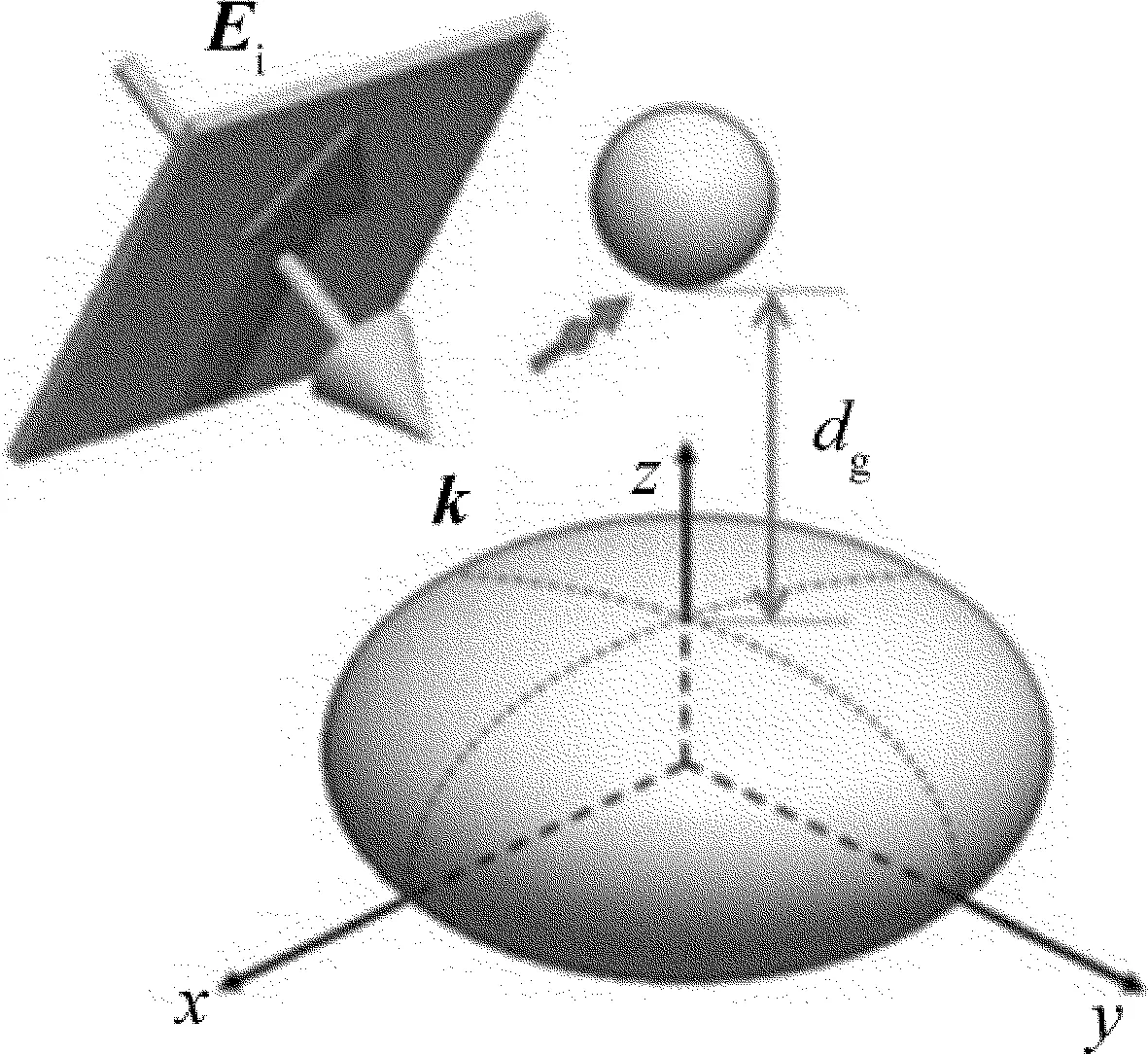

LIAW等人[55]使用多重元法来分析SiF与AgNP之间的局域场分布,并且计算了两衬底金属间隙区域中探针分子的荧光增强因子,基于数值计算对复合纳米结构局域电磁场进行了讨论分析,认为荧光增强因子取决于等离激元复合纳米结构的构型和平面光波的入射角,如图5所示。图5中,k是入对光的波矢,Ei是入射光的电磁波,dg表示SiF与AgNP之间的距离。虽然模拟计算可以得出衬底金属周围的局域场分布以及荧光的增强因子,但是实验观测和理论计算的差距较大,理论计算的荧光增强因子一般都是远远高于实验观测值[10]。主要因素可以概括为以下3点:(1)引入探针分子可导致衬底金属周围介质的折射率或电荷发生变化,从而影响衬底的局域场分布;(2)实验中难以实现对衬底金属间隙距离的精确控制;(3)在实际操作中,激发光的最佳偏振态会因溶液体系中衬底的无序性分布而发生改变。所以理论模拟计算应该考虑实验条件下的极限情况,比如探针表面的电荷分布;入射光波的角度以及偏振态等。

图5 SiF与AgNP构成的等离激元复合纳米结构[55]

研究表明,局域表面等离激元的共振峰强度、位置与金属纳米颗粒的尺寸、形状以及电介质函数有关,且受它所在环境介质的介电常数影响[56]。因此,不同构型或不同介电属性的纳米结构的LSPR峰特性也有所不同。对于金属的复介电常数ε,可由下式表示:

ε=ε1(ω,ψ)+iε2(ω,ψ)

(3)

式中,ω表示入射光的频率,ψ为金属的特征参量(半径或者长径比等),ε1和ε2分别是复介电常数的实部和虚部。金属的介电常数与入射光频率以及颗粒大小有关。金属介电常数的实部确定表面等离吸收峰的位置,而金属介电常数的虚部确定表面等离吸收峰的宽度。在入射光的频率一定前提下,金、银的介电常数以及衬底形貌等对其表面等离吸收峰产生直接影响。因此,不同材料及微观形貌的金属纳米颗粒,其吸收峰和半峰全宽也有所不同[57],如图6所示。

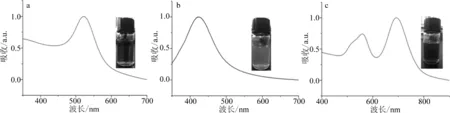

图6 贵金属纳米结构的表面等离吸收a—金纳米颗粒 b—银纳米颗粒 c—金纳米棒

具有无序结构的金属纳米衬底产生的LSPR可以有效地增强荧光分子的荧光辐射[58-61]。通过湿化学方法制备出具有特殊光学性质的无序贵金属纳米溶胶颗粒可作为金属纳米天线来调控发光中心的荧光辐射,并已成功应用于生物传感[62]和物质检测[63]等领域。

除此之外,电化学法制备金属衬底也获得了广泛应用。例如:通过电化学法制备出的金属纳米分形结构[67]以及金属纳米枝晶状纳米结构[68-69]等,实验中发现,沉积在银分形纳米结构衬底表面的探针分子实现了荧光和喇曼信号的同时增强[67],对表面增强光谱学研究起到了很好的实验支撑。2012年,ZHENG教授课题组[64]利用高纯铝基片与硝酸银之间的置换反应制备出花状银纳米结构衬底(如图7a所示),在该衬底的作用下,罗丹明6G分子荧光辐射增强。作者所

图7a—花状银纳米结构[64]b—合金纳米结构[65]c—金纳米棒/二氧化硅复合衬底[66]d—金纳米棒超晶格阵列[66]

在课题组尝试采用置换还原方法,在抛光铜片上制备出Ag/Au双金属纳米簇结[65],如图7b所示,实现了高达8倍的荧光增强效果。研究表明,低温环境下的金属纳米颗粒更有利于荧光分子实现荧光辐射增强[70]。一般而言,金属的介电函数主要取决于金属尺寸和局域环境。相比室温而言,金属介电函数的非自由电子在低温环境对荧光猝灭有抑制作用,而增强与猝灭在相互竞争的过程,如果猝灭过程被抑制,则荧光物种整体表现出荧光辐射增强的效果。

2.3 其它有关方面的研究

图8 荧光发射速率随衬底金属到发光中心距离的变化关系[72]

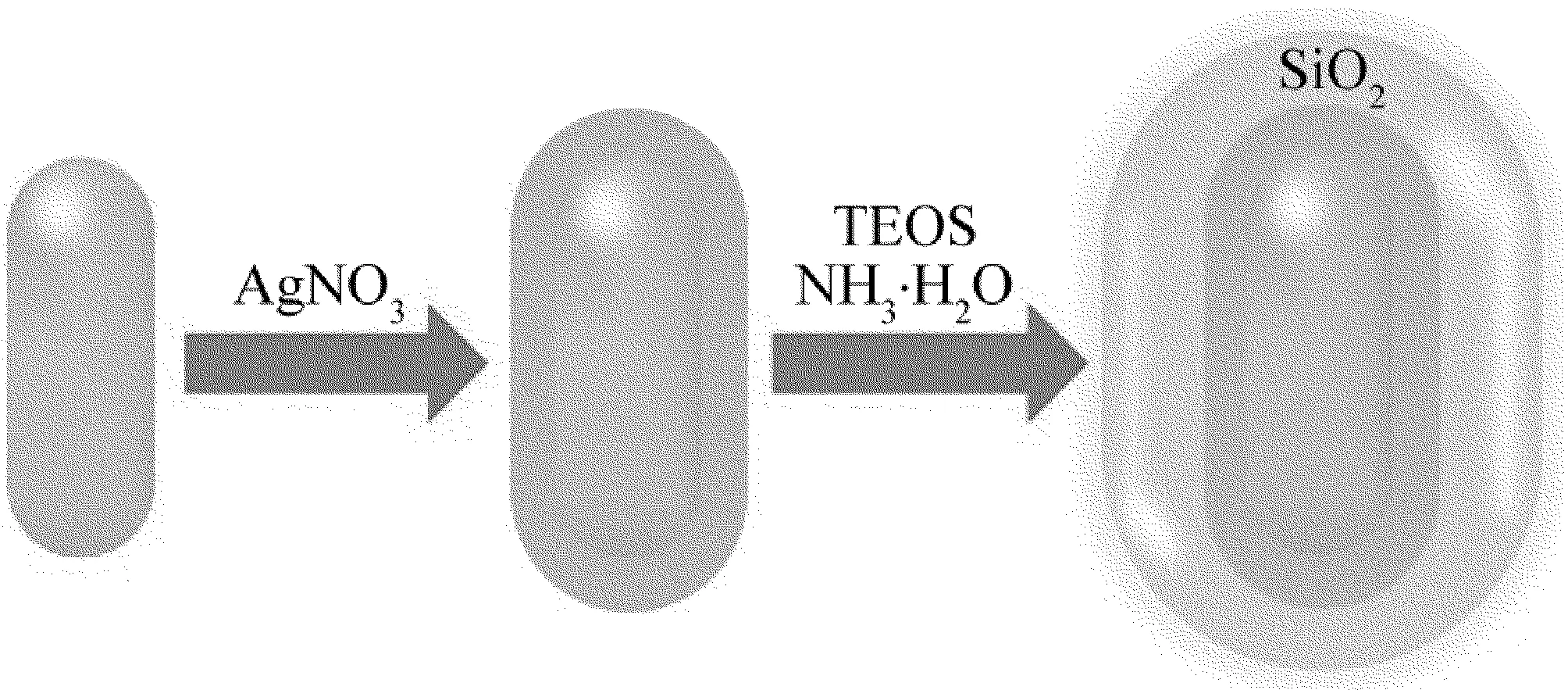

2016年,ZHENG教授课题组[76-77]利用改进方法[78]制备得到AuNR@Ag@SiO2衬底金属,如图9所示。由于衬底吸收峰与噁嗪725分子发射峰的匹配作用,在特定激发条件得到了5.2倍的荧光增强效果。这主要归因于SiO2层介质折射率的改变导致光传播路径发生变化[79],且所引入SiO2层充当隔离层,可有效避免荧光猝灭现象发生,从而实现荧光增强[73]。

图9 AuNR及其核壳结构示意图

金属纳米颗粒经过自组装处理后,颗粒之间的共振耦合、电磁“热点”形成以及结构的等离激元吸收峰,都会产生新的变化,在表面增强荧光研究中占有重要地位。2016年,GWO[80]课题组对自组装法制备纳米颗粒进行了综述,系统分析了受控自组装实现2维或3维等离激元纳米结构的机理,为制备自组装衬底金属增强荧光提供了理论支撑。HAMON等人[66]利用蒸发自组装的方法,制备得到“AuNR/SiO2”超晶格复合纳米结构,如图7c和图7d所示。研究人员发现,复合衬底“AuNR/SiO2”可使结晶紫分子的喇曼散射增强因子提高7倍左右。理论上来说,也可利用该复合材料的“热点”来研究表面增强荧光效应。YU教授课题组[47]利用蒸发自组装方法形成AuNR超晶格阵列并结合有限时域差分法对该结构的局域场做了模拟计算,计算结果表明:经过自组装处理后AuNR分布变得有序,且纳米棒周围的局域场有效增强。这为自组装AuNR增强荧光提供了实验方法和理论依据。因此,经过自组装处理后金属纳米结构在表面增强光谱学这方面表现出良好的光电性能,并引起越来越多科研人员的关注[81-84]。

在表面增强荧光效应研究中,探针分子除了选用有机荧光染料之外,也有很多课题组把稀土离子作为荧光物种,利用金属微纳结构的表面等离激元特性来调控其荧光发射。CHEN等人[85]在Au-Ag纳米笼表面包覆了不同厚度的NaYF4来调控上转换纳米晶体NaYF4∶Yb,Er的荧光辐射行为。实验发现,当中间层NaYF4的厚度为7.5nm时,可获得25倍的荧光增强效果。最近,LEI课题组[86]制备得到NaGdF4∶Yb3+,Nd3+@NaGdF4∶Yb3+,Er3+@NaGdF4上转发光材料,借助于AuNR@SiO2衬底,实现了红、绿、蓝3种发射光的增强。更为重要的是:通过调节SiO2的厚度使稀土离子发射光实现颜色可调,其在生物医疗和发光器件方面具有潜在的应用价值。

3 表面增强荧光效应的应用

在实际应用方面,表面增强光谱学作为无损检测技术,由于其具有高灵敏度、高选择性和低成本的优点,已经成功被应用众多的领域。与传统的荧光光谱检测[87]相比,金属纳米结构在特定条件可以极大地提高探针性能,有相关研究成果已经初步应用于癌症细胞的光学成像[88]、DNA检测[89]等方面。如:(1)在生物医疗方面,Au/Si线纳米阵列可用来提高胃癌细胞的可检测性[90];利用AuNR良好的光散射性,可以增强双光子显微成像和癌细胞的凋亡诱导[88];经过修饰后的Fe3O4@Au核壳金属纳米结构[91]可视为表面等离激元共振传感器,利用其对光谱信号的增强效果能够实现对凝血酶的快速检测;通过湿化学法合成的Au@SiO2@CdTeS quantum dots@SiO2核壳衬底[48]能够有效地提高癌细胞的可检测性,其为癌症的治疗提供了新途径;最近,TANG课题组[25]利用蒸发自组装技术形成有序金棒阵列作为生物芯片实现了超灵敏的DNA检测,与传统的LSPR生物传感器相比,该金属衬底金棒阵列增强荧光效果明显且有效降低了检测下限;(2)在传感检测方面,利用“湿化学”法得到的Au@SiO2与碳量子点通过加成反应得到新型传感器,用来探测溶液中铜离子的存在[92];利用AAO形成的金纳米线,可探测溶液中重金属汞离子的存在[93];最近,南京大学的XU课题组[94]基于AgNP增强荧光偏振特性实现了乳铁蛋白的快速检测;BASU等人[95]利用Au-DNA纳米复合材料通过增强荧光发射选择性检测Mg2+离子;(3)在单分子荧光检测方面,FU等人[96]研究了位于银岛膜附近Cy5分子的荧光辐射行为,且发现单分子荧光增强效果可达18倍;DEEP等人[97]利用AuNP实现了单分子荧光增强,其单分子的荧光亮度提高60倍,因此,单分子荧光检测为靶向目标的电化学和生物研究提供了可能途径[98];(4)除此之外,表面增强荧光效应在光电显示领域中也有重要的应用价值。日本大阪大学的KUWAHARA教授课题组[99]在多层构型的有机发光二极管(organic light emitting diode,OLED)中沉积粒径为12nm的金纳米颗粒阵列,与传统结构的OLED相比,该方法实现了20倍的荧光增强效果。CHO等人[100]在量子点发光器件(quantum dot light emitting Diodes,QLED)的ITO层沉积了一层长径比为2.4的AuNR,利用量子点与AuNR产生表面等离耦合共振效应,使得QLED的电光强度提高172%,且导通电压进一步降低。2016年,华中科技大学的DAI课题组[101]在二极管(light emitting diodes,LED)的氧化镁表层旋涂了一层AgNP,通过优化氧化镁层的厚度,LED的电致发光提高了4.3倍。通过对器件和载流子传输机制的分析,作者认为发光增强是源于AgNP产生LSPR引起量子点自发发射速率和内部量子效率的提升。因此,金属纳米结构的引入为进一步提高新型显示器件的发光效率提供了新途径。

4 结束语

主要围绕不同微观形貌金属纳米结构在表面增强荧光研究领域的相关工作展开评述,主要从衬底金属的构型变化对荧光物种的荧光辐射影响以及工程应用等展开。基于金属纳米结构衬底的等离激元共振效应,通过调控激发波长与探针分子吸收/发射峰值之间的共振耦合效率,可实现对探针分子光谱信号进行有效调制。荧光物种和衬底金属之间的间距在表面增强荧光效应研究中至关重要,其对调控电子的无辐射/辐射跃迁效率产生重要影响,因此,通过引入SiO2等介质层,对于实现高增强荧光效应有重要作用。

需要注意的是,虽然表面增强荧光技术已经成功地应用于相应领域的研究,在增强机理的深入研究、高效率增强衬底的实验探索等方面,已经取得了显著成果,但仍然存在很多的科学问题值得深入研究,例如:制备廉价且大面积均匀性的高灵敏金属增强衬底的工艺方法有待优化;如何有效减少理论模拟计算值与实验数据之间的误差;建立普适性更为广泛的增强光谱机理模型。在实验方面,实现最优光谱增强需要统筹考虑激发光波长、金属表面等离激元的吸收峰、荧光物种的发射波段三者之间的完美匹配,且荧光信号的收集、衬底金属周围的介质等这些因素都会对实验结果产生影响。因此,通过对近年来表面增强荧光效应的研究进展进行阐述,希望起到抛砖引玉之效果,激发研究者深入研究表面增强荧光效应的热情,为尽快实现增强光谱技术的工程应用提供实验依据和理论支撑。