激光等离子体对硅表面微纳粒子除去机理研究

2018-07-11罗锦锋宋世军王平秋刘全喜

罗锦锋,宋世军,王平秋,刘全喜

(1.信阳职业技术学院 汽车与机电工程学院,信阳 464000;2.西南技术物理研究所,成都 610041)

引 言

元件表面的微纳米杂质粒子对微纳制造、光电器件研制及应用等都具有很大的危害性,所以对其有效去除方法的研究有实际应用价值[1-2]。已有的研究表明:对微纳米粒子的去除,使用传统清洗方式效果不佳,难以满足要求[3]。激光清洗作为一种新型清洗技术,具有去除能力强、效果好、非接触以及易于操作等优势,具有广泛的应用前景[4]。激光清洗过程包含许多复杂的物理过程,如激光等离子体的产生、沉积激光能量的累积以及等离子体膨胀和辐射等,都会对微粒产生作用,也将直接影响去除效果[5-6]。

本文中首先采用纳秒紫外激光脉冲产生的等离子体,并对硅基底上的微粒进行去除实验,随后基于基底微粒的附着模型,对激光等离子体效应对微粒的作用机理进行了研究。

1 实 验

1.1 实验装置

当激光脉冲直接聚焦到硅表面,硅会直接对激光进行吸收,造成硅材料的直接击穿而产生损伤,还会造成基底的极大破坏[7]。为了避免激光直接辐照造成基底表面的热力学破坏,要将激光脉冲在平行于基底表面上方进行击穿,这样可以避免激光对基底的破坏,还可以充分利用激光等离子体冲击波对微粒的作用效应。实验中,激光脉冲经过透镜聚焦后,在硅基底上部的空气中产生激光等离子体,聚焦中心与基底的垂直距离保持在毫米量级。硅表面的微粒是激光烧蚀硅材料时,凝结在表面的冷却物。实验原理如图1所示。

Fig.1 Experimental set-up

实验中采用的激光脉冲波长为355nm(Quanta Ray,GCR,Q-switched mode),激光脉宽为8ns,输出脉冲能量稳定度大约为3%。激光经过焦距为5cm的透镜聚焦后对空气进行击穿而产生激光等离子体。激光等离子体辐射光谱通过光纤耦合到光栅光谱仪(光栅1300mm-1,焦距为25cm,工作波段为250nm~800nm),把模拟光谱信号通过高速数字示波器记录后处理显示,激光聚焦后的焦点位置距硅表面垂直距离在1mm左右。

1.2 实验结果

实验中,输出激光脉冲能量为56mJ,作用次数为3次,微粒去除效果采用扫描电镜进行观测对比,如图2所示。

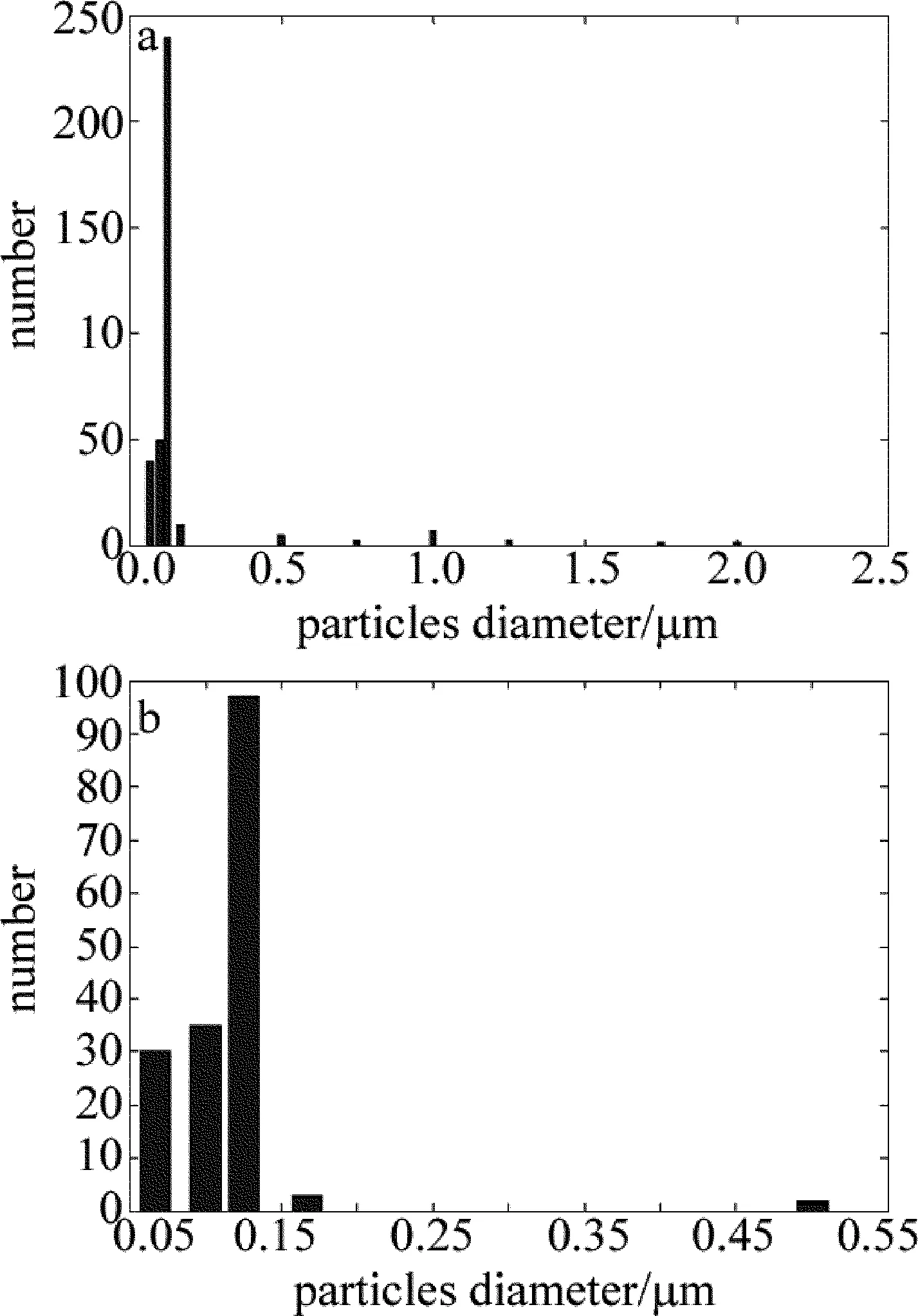

由图2a可见,在硅基底表面分布着直径为十几纳米到2μm不等的微粒,这些微粒在激光等离子体作用下,除极小的纳米微粒外,基本都被去除,去除后的效果如图2b所示。微粒去除前后的粒子去除分布图如图3所示。

由图3可见,激光等离子体冲击波去除微纳粒子的效果非常明显,直径在0.5μm以上的微粒去除比较彻底,而小于此粒径的微粒基本去除原有数量的50%左右。

Fig.2Morphologies of silicon surface with particles before and after cleaning

a—before cleaningb—after cleaning

Fig.3 Size distribution of particles before and after cleaninga—before cleaning b—after cleaning

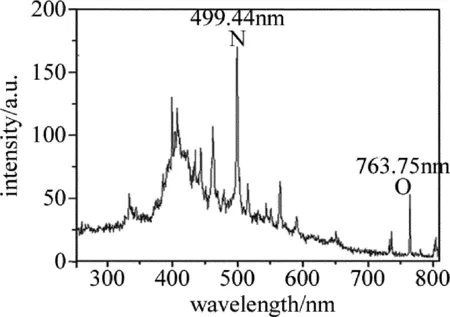

激光等离子体的另一个特性是辐射宽谱光谱,其光谱分布如图4所示。

由图4可见,激光等离子体辐射光谱由连续光谱与叠加其上的线状谱线组成,光谱范围很宽,从紫外一直扩展到近红外,但主要集中在可见光范围。宽谱光辐射有助于增强基底表面微粒对等离子体辐照能量的有效吸收[8-9]。

Fig.4 Emission spectra of laser plasma

2 理论研究

激光等离子体的产生、扩散以及自身的特征都会对基底表面的微粒产生作用,直接影响到去除效果。可以说,微粒去除的物理过程与激光等离子体的特征密不可分,下面进行详细的理论分析。

2.1 激光等离子体发射光谱特性分析

2.1.1激光等离子体产生过程空气带隙很宽,对激光透过率极高,但是当激光脉冲强度达到一定程度时,空气几乎变得不透明,这是由于多光子电离击穿效应使得辐射区域自由电子密度增加。

击穿电离产生的自由电子有两个主要过程:第一过程是多光子电离,主要是基于多光子电离效应使得空气的自由电子密度得到少量增加,这些自由电子可以作为种子电子为后续大量自由电子的产生奠定基础[9];第二过程是自由电子密度增加到一定程度时,通过逆韧致吸收效应对后续激光脉冲能量进行强烈的吸收,从而使得自由电子密度得到极大的增长,这是雪崩电离阶段。在这个过程中,空气的自由电子密度高达1013cm-3 [9],大部分激光脉冲能量被吸收沉积,透过量极少[7-8]。如此高密度的等离子体在短时间内集中沉积了大部分的激光脉冲能量,所以具备了高温高压特性。

2.1.2激光等离子体辐射光谱特性由图4所示,辐射光谱有两部分组成:连续光谱和线状光谱,所表征的物理过程各不相同[10-11]。连续光谱辐射主要是出于电离态的高能自由电子向低能自由态跃迁所发射的光谱,这种辐射称之为韧致辐射。叠加其上是线状光谱辐射,是元素特定能级的跃迁,属于元素复合跃迁发射的光谱,可以明显观测到空气中O和N元素的辐射谱线。

2.1.3等离子体辐射光对微粒的作用效应激光等离子体可以看作是激光与微粒之间的热量传输中介,可以有效地将激光脉冲能量传递给微粒。微粒和基底的材料不同、形状和大小不同,会引起对等离子体辐照的吸收也不同,进而产生不同的温差和相应的膨胀应力差,这就会使得微粒与基底更易于分离[12-14]。

2.2 激光等离子体冲击波效应

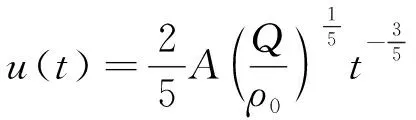

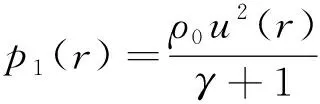

激光脉冲首先在焦点处将空气击穿产生激光等离子体,随后在逆韧致吸收作用下,激光等离子体对后续激光脉冲能量进行强烈吸收,从而导致激光脉冲能量的集中沉积;同时,激光等离子体的高温特性会促使其迅速向外膨胀,形成高压冲击波;冲击波以焦点为中心向外扩散,最终形成球状爆炸波。以点爆炸模型进行分析,当把激光等离子体视为自由理想气体、忽略辐射损耗时,可以得到激光等离子体冲击波的膨胀速度与压强的关系,如下式所示[15]:

(1)

(2)

(3)

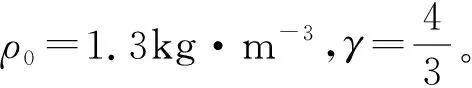

Fig.5Wave-front spatial distribution of plasma shock front at the same time interval

(1)式和(2)式可以分析冲击波半径随时间的变化规律,取冲击波的时间间隔为20ns,可以得到冲击波波前的膨胀随时间的变化规律,如图5所示。

由图5可见,冲击波的波前半径会随着时间向外扩散,但在单位时间内的扩散距离越来越短,这说明扩散速度逐渐变慢,也表明冲击波的快速扩散主要在初始阶段。根据(3)式可以得到冲击波压强的径向空间分布,如图6所示。

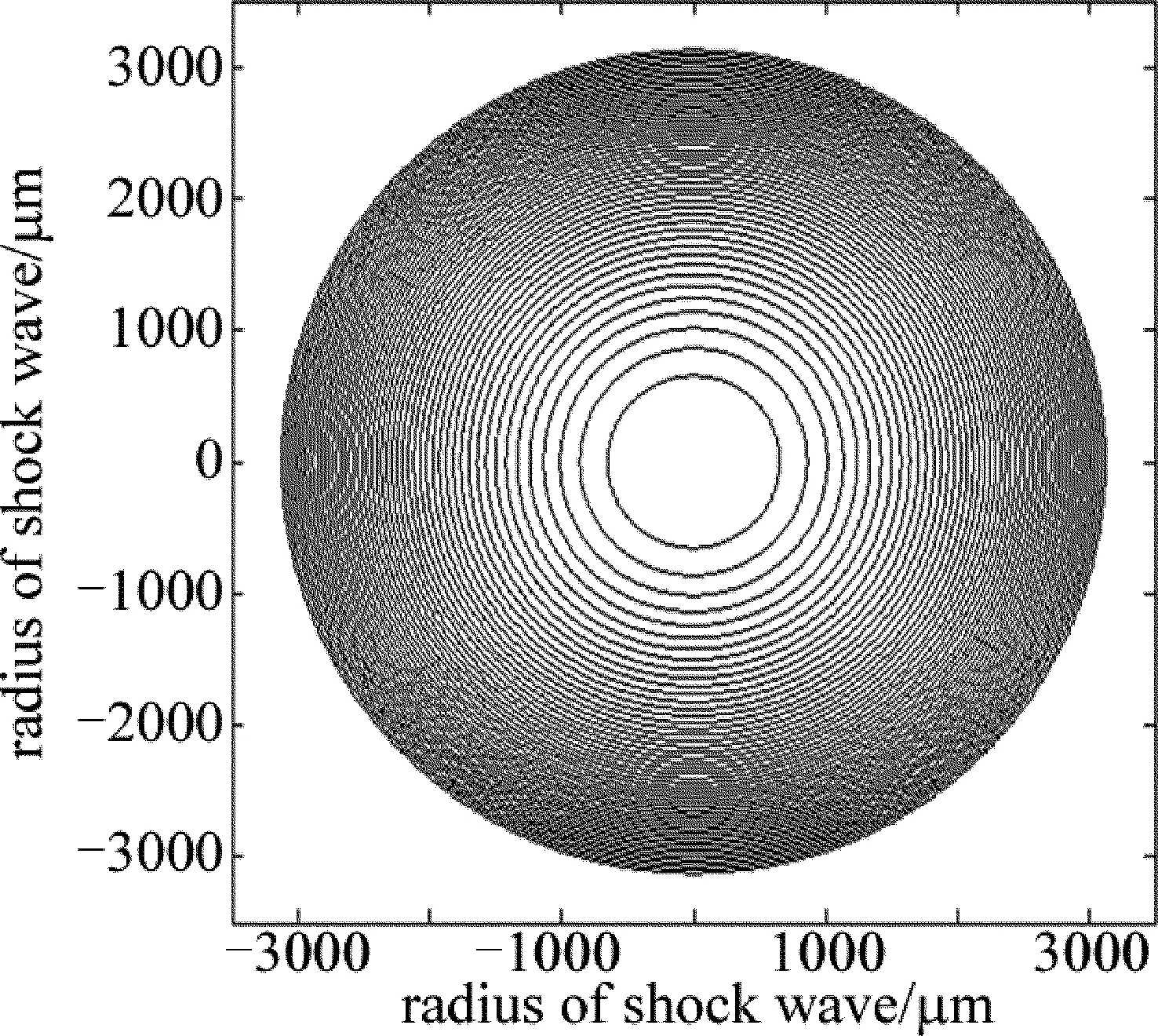

Fig.6 Distribution of the pressure of shock wave

由图6可见,冲击波压强沿径向迅速减小,在距焦点半径小于1mm的范围内处于GPa量级,在小于400μm的范围则会高于1GPa。通常,对典型纳米微粒的去除力应在几十千帕左右[17]。实验表明,在聚焦到硅表面小于2mm范围内都可以有效去除微粒。但当焦点与硅表面距离在小于0.2mm范围内时,冲击波压强达到几十吉帕,这已远远超出了基底的抗冲击能力,使基底发生破碎和断裂[18]。因此,控制焦点与硅基底表面的有效距离也是去除元件表面杂质微粒的关键问题之一。

综上可见,微粒的有效去除是激光等离子体综合作用的结果,其中微粒对激光等离子体的辐射光吸收而引起的热膨胀效应,会在微粒与基底之间产生应力差,使微粒更易于去除。但这种应力差一般会小于微粒与基底之间黏附力(范德华力),且应力消失后,微粒依然附着在基底上,所以很难实现有效去除[19-20]。而在等离子体冲击波的作用下,微粒则可以实现与基底的有效剥离,从达到清洗基底的目的[21-22]。故激光等离子体冲击波效应才是微粒去除的主要原因。

3 结 论

利用激光等离子体可以对精密元件表面的杂质微粒进行有效去除,主要是基于激光等离子体的宽谱辐照效应和冲击波效应。辐射效应可以将激光脉冲能量有效传递给基底材料以及表面的杂质微粒,由于基底和微粒的热膨胀程度不同从而使两者产生剥离;激光等离子体冲击波产生的巨大冲击力会进一步克服微粒与基底表面的吸附力而实现杂质微粒的完全去除。理论分析表明,冲击波的冲击力大小与元件表面和激光聚焦的焦点之间的距离密切相关。在实际的杂质微粒去除过程中,要通过控制对元件表面和焦点之间的距离,使等离子体冲击波的应力保持在小于材料的断裂极限且大于微粒的剥离力这个范围内,来实现对表面杂质微粒有效去除。