文王丰邑及周初相关史实考

2018-07-10郑伟丽

◎郑伟丽

(上海交通大学 人文学院,上海 200240)

一、丰不在今天的丰镐遗址,丰在东方

世人多以为丰、镐乃一河相隔的双子城,镐在沣水东,丰在沣水西,然多方面的迹象表明,事实可能并非如此。

其一,文王大饥之年从程迁至不远处的丰镐遗址,不合常理。《竹书纪年》是这样记录的:(帝辛三十五年),周大饥,西伯自程迁于丰。三十六年,西伯使世子发营镐。[1]程,在陕西咸阳东,离今天的丰镐遗址不远。大饥之年短距离迁都,于饥荒无补,只会劳民伤财。而之前西伯(文王)自岐山迁程,是从关中腹地向东推进至泾渭交汇之处,战略意图明显。营镐和迁丰都是文王的决策,前后也就相差一年,如果丰与镐仅仅隔沣相望,那营镐的意义也不大。但如果丰远在东方,则作丰可理解为战略布局,营镐可理解为构筑大后方,还算合理。

其二,武王军队从丰和毕出兵到孟津,一路无任何关山险阻的记录,而得胜回镐却显艰苦。《史记·周本纪第四》:“九年,武王上祭于毕,东观兵,至于盟津。为文王木主,载以车,中军。”[2]祭拜文王之后东观兵,很轻松地来到了盟津,应该不是从遥远的镐京而来。武王联军第二次渡盟津,有戎车三百乘,如此重装备更不可能通过山路长途从镐京赶来,合理的解释是,武王伐纣军队出发地在孟津之西不远之地。武王伐纣成功后回镐的情况则不同,似乎费了一番周折,中途还归马于华山之阳,放牛于桃林之野,可能是因为路途遥远,山路不好走,战车部队难以顺畅通过,于是就地解散。伐纣虽已成功,但天下远未太平,周族不可能主动解散军队,归马华阳是无奈之举,也是灵机一动的顺势宣传。

其三,若丰在丰镐,武王伐纣归来先回丰镐,又狩管,再回丰镐,不合常理。《竹书纪年》:(文王十二年),王亲禽受于南单之台……夏四月,王归于丰,飨于太庙。命监殷,遂狩于管。[1]今天的丰镐遗址,镐在河东,丰在河西。武王伐纣归来,是从东方回西方,辛苦劳顿,不回到自己的镐,却舍近求远到丰,不合情理。另外,管在今天的郑州地区,归于丰之后“遂”又狩管,如果丰在今天的丰镐遗址,那实在是太远了,且多是山路,大队人马往返太费周折,如此行程不合逻辑。合理的推断是,丰不在镐之西,而在东方河洛地区。

其四,武王归于丰后夜不能寐,地点在三涂山以北的某地。《竹书纪年》明确记载武王伐纣后归于丰,《尚书·武成》也说伐纣成功后武王至于丰[3],《史记·周本纪第四》则比较含糊,说武王归于周。武王归于周(丰)后夜不能寐,从鹿(麓)至于丘,与周公指点江山,地点在三涂以北。依天室,定天保,意思是在天室附近寻找天保,天室和天保都跟星象有关,他们在天室附近寻找护卫天室的“天保”。武王在丰的丘上观察天象,没有找到最理想的地点,只能把“天保”暂且定在洛邑,故曰“度邑”。如此说来,丰之丘,应能远远望见洛邑。

其五,周公两次出居,都在东方的丰。周文公(周公)第一次出居,《竹书纪年》是这样记录的:(成王元年),周文公出居于东。……七年,周公复政于王。春二月,王如丰。三月,召康公如洛度邑。周公出居,平管蔡之乱,出居之地在东,具体在哪,史书没交代清楚。但从周公复政于王之后“春二月,王如丰”的记录,可推知周公出居之地在丰。《竹书纪年》又记录了周公的第二次出居:(成王十年),周文公出居于丰,十一年春正月,王如丰。唐叔献嘉禾,王命唐叔归禾于周文公。王命周平公治东都。这次很明确,周公出居于丰。综合分析,周公两次出居的地点都在东方的丰。而且,周公出居地应该在陕州古城以东,如此方能分陕而治,形成周公主东,召公主西的局面。

其六,没有任何典籍和金文明确过丰、镐是一河相隔的双子城,重大历史事件关头,丰、镐从不相提并论。《竹书纪年》记录了西周末年戎人围困镐京,最后攻破镐京,但只字未提文王圣地丰京的安危。平王东迁洛,把被戎控制的岐、丰之地赐秦,又不提镐。种种异常说明,丰与镐不在一地。从镐、岐、丰三京的地理位置分析,镐京居中,岐在西,丰在东,彼此保持相当的距离,最合理。

其七,丰镐遗址考古结果令人失望。丰镐遗址的丰,地下埋藏等级并不高,很难认定今日丰镐之丰就是西周时代的文王之丰。

二、文王丰邑在陕州区嶔岑山地区

丰在东方,其地理方位虽无确凿的明文记录,但也并非毫无线索。依据周武王伐纣得胜归丰,爬上高丘指点江山的历史记录,丰应该在三涂山与岳鄙、河洛之间。根据商周时期的交通条件和有关记录,丰离镐京与洛邑之间的崤函古道不会很远。依据一纵一横十字交叉,丰大致在陕州区、渑池、洛宁交界附近。但由于几千年来丰、镐比邻的错误论断,使原本不多的事实因年代的久远而变成了虚无,所以单纯依据历史记录,已很难获取足够的细节或证据,丰的准确定位,需要考虑地理条件等其他因素。历史记录可能丢失,可能被篡改,但地理地貌改变不会太大,基本能反映两三千年前的原有面貌。

所幸的是,同时满足“南望三涂、北望岳鄙、顾詹有河、粤詹雒伊”的条件是苛刻的,笔者研究了河洛地区的地形后发现,陕州区、渑池、洛宁交界的嶔岑山能同时符合所有的要求。嶔岑山,俗称金银山,又称太崤,高度为968.8米,处崤山山脉东首突出部,为当地的制高点,虽绝对海拔不算高,但鹤立鸡群,视野开阔。

三涂山,在嵩县西南,禹大会诸侯之地,位于嶔岑山之南。三涂、嶔岑分处熊耳山和崤山,中间是洛河谷地,彼此清晰可见,毫无遮挡,在嶔岑山上南望三涂可以实现。岳鄙在历山,位于山西南部的翼城、垣曲、阳城、沁水交界,是中条山的一段,《战国策·齐策四》有“舜起农亩,出于岳鄙,而为天子”[4]的记录。历山最高峰为舜王坪,海拔2358米,当为武王口中的岳鄙。舜王坪与嶔岑山之间为黄河谷地,也无阻挡,舜王坪在嶔岑山之北,嶔岑山上北望岳鄙也是可行的。黄河在北,与崤函古道平行,统观嶔岑山到洛阳一线,数嶔岑山到黄河的直线距离最近,又因嶔岑山独峰一座,一柱擎天,从高山俯瞰,能顾瞻有河。伊洛交界之地乃低地平原,嶔岑山以东地形逐次下降,再无阻挡,嶔岑山之巅当尽览洛、伊和天室嵩山。嶔岑山巅西望,均为大山,视野受限,故武王不提西方的华山。从地理条件看,嶔岑山之巅差不多是唯一符合武王四望的所在。

《竹书纪年》提到了文王与吕尚(姜子牙、吕望、姜尚)的相遇,望钓得玉璜,其文要曰:“姬受命,昌来提,撰尔洛钤报在齐。”很明显,这样的神奇是周族起事成功后的附会,事情本身不能当真,但人物、地名等信息,却应该是当时的事实。“撰尔”是辅佐您,“洛钤”是洛水和钤山,“报在齐”指吕尚被封在齐,整句的意思是,在洛水和钤山之地辅佐您姬昌,将来以封侯在齐为报。

钤山,见诸《山海经》,“西次二经之首,曰钤山,其上多铜,其下多玉”[5]。比照《山海经》之西山经,首经名曰“钱来之山”,西四十五里曰“松果之山”,又西六十里曰“太华之山”。粗略估算一下,西山经首经应该是熊耳山,则西次二经首经很可能就是熊耳北、崤山东首的嶔岑山。

钤山、嶔岑山,组字要素、读音均相仿,嶔岑很可能是钤之变体,由独体字演变成了联绵词。嶔岑、金银,始终还是金山银山,都能与钤山相通。嶔岑山一带的洛西山区,自古就是铜等金属的产地,相传黄帝于荆山(今河南灵宝地界)铸铜鼎,采的就是首山之铜,采铜之首山,当为西次二经之首的钤山,也就是嶔岑山、金银山。钤山附近是谷水等河的发源地,石破水出,正是河洛玉的传统产地。吕尚与文王相遇可能在渭水,但辅佐文王最后成就大业之地,当在洛水和嶔岑山。

《括地志》卷三载:“崤山又名嵚崟山……按文王所避风雨,即东崤山也,俗亦号曰文王山。”[6]文王在嵚崟山避风雨,说明文王早已在河洛地区活动,文王之丰在嶔岑,并非毫无依据的臆断。

如果嶔岑山之巅是武王指点江山所在之丘,则丰应该就在嶔岑之山麓,《逸周书·度邑》明确记载武王从鹿(麓)至于丘,当予采信。嶔岑山主峰虽高峻,但其山麓的坡度不大,适合安营扎寨,文王以嶔岑山作为战时之军事堡垒,占据地利,完全有可能。

丰在嶔岑山,武王从嶔岑山一带出发进兵孟津,方向是正东,是为“东观兵”。伐纣得胜归嶔岑山之丰,也就一天多的行程。在嶔岑山大祭之后再往东去狩管,路也不远。虞(今平陆)、芮(今芮城),历史上曾属陕州,黄河上有渡口,往来便利。两国有地界之争,过黄河到对岸的嶔岑山一带找文王断事,也很合理。

三、与文王之丰有关的几个地理问题

(一)崇

《诗经·大雅·文王有声》:“文王受命,有此武功。既伐于崇,作邑于丰。”[7]崇与丰有很强的内在联系,作丰是建立在灭崇基础上的,当然,丰不一定非要建在崇的废墟上,丰与崇可以不在一个地方,但应该也不会相距太远。关于商周之际的崇国,史学界自古以来就有不同的见解,主要有“户县说”和“嵩县说”。

丰的地理定位,历史上很大程度上依赖于对崇的认知。而自古以来丰在今丰镐遗址的结论,反过来又限制了对崇国的准确定位。事实上,商末周初,崇国实力很强,与周对抗很久,不是一个小城邦,而是一个地跨伊洛和关中的大国。嵩县西北的崇墉应该是崇国的都城,户县可能是崇国西部边境的另一重镇,后人把户县错认作崇墉,也是有可能的。

文王灭崇,解决了黄河南岸的问题,下一步是向黄河北岸的商朝王畿进发。崇距离黄河还比较远,文王把丰建在崇之北的险要处嶔岑山,俯瞰黄河北岸的商王畿之地,是合乎情理的。嶔岑山地区与嵩县地区之间有南北方向的古道相通,周景王二十年,也就是公元前525年,晋借祭祀洛水和三涂,灭陆浑戎,就是走了这条南北通道。

(二)毕

《竹书纪年》称文王、武王、周公葬于毕,毕西于丰三十里。《史记·周本纪》的最后,太史公加了几句意味深长的评语:“学者皆称周伐纣,居洛邑,综其实不然。武王营之,成王使召公卜居,居九鼎焉,而周复都丰、镐。至犬戎败幽王,周乃东徙于洛邑。所谓周公葬毕,毕在镐东南杜中。”杜中,今西安南郊郭杜镇。

从太史公的表述来看,司马迁那个时代,周初的相关历史就已经有了巨大的争议,学者多认为毕在程西北,也就是咸阳原一带,唯独司马迁说“毕在镐东南杜中”,而且似乎很有把握。但司马迁应该也不知道确切地点或依据,否则就应该直接说在哪个村或哪个山头。笔者认为,司马迁没什么过硬的证据或发现,与众多学者观点不同,源于对“毕西于丰三十里”的不同理解。众人认为毕在丰西三十里处,而司马迁认为是毕西(去)于(距离)丰三十里,也就是毕在丰东三十里,如此一来,方向彻底反了过来。理解上的巨大偏差,说明文王、武王、周公的葬地毕,司马迁时代就已无可考。毕在镐东南杜中的说法,推敲一下也立不住脚,武王伐纣前上祭于毕,镐地附近皆平原,若毕在东南,则不能称“上祭”。事实也证明如此,镐东南的郭杜镇一带,的确没有发现周初王陵。

丰在嶔岑山,文王的葬地毕应该也在嶔岑山一带的山林之中,嶔岑山地区山路回转较多,易迷失路途。《左传》僖公三十二年,崤之战,蹇叔哭之曰:“孟子!吾见师之出而不见其入也!”公使谓之曰:“尔何知,中寿,尔墓之木拱矣!”蹇叔之子与师,哭而送之,曰:“晋人御师必于殽,殽有二陵焉。其南陵,夏后皋之墓也;其北陵,文王之所辟风雨也。必死是间,余收尔骨焉!”[8]如果北陵真是文王躲避风雨处,那应该是一条生路,蹇叔为何说必死呢?笔者认为,文王避风雨处是文王埋骨之处的隐讳说法,只在此山中,林深不知处。

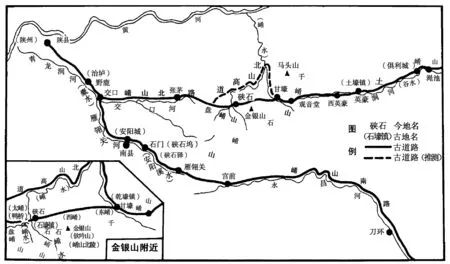

《括地志》记载:“文王所避风雨,即东崤山,在夏后皋墓北十里许。其山幽深可荫,有回溪阪,行者畏之。”[6]文王避风雨处与夏后皋墓并称“二陵”,陵本就是坟墓的意思,文王避风雨处幽深可畏,又有回溪,兜兜转转路途难识,的确是秘葬之良地,墓葬若不树不封,若干年后找不到踪迹,完全有可能。夏后皋墓的地点是明确的,近雁翎关,今有坟冢,文王避风雨处则无准确位置,依据在夏后皋墓北十里许的说法,大概在陕州区张茅。而嶔岑山在硖石东南,丰若在嶔岑山之阳坡则更东,距离张茅二三十里,如此说来,文王避风雨处可能就是《竹书纪年》所言丰西三十里的文王葬地毕。毕,西方星宿,古人讲究天地合一,故也指国都西方的对应地点,毕有日暮和气数已尽之意,葬在毕,可能是葬在国都西之意。文王在程(咸阳附近)时,毕在咸阳塬,文王在嶔岑山之丰时,毕在张茅一带。文王墓应该是个秘处,嶔岑山当地传说中的文王避风台在硖石东,当为后人附会,不足为据。相关地点的具体位置关系,参见辛德勇《崤函古道琐证》[9]所附图例(见图 1)。

图1 崤山古道示意图

笔者认为,周初王陵找寻不到,还可能与周、召分治有关。祭祖权是正统与否的关键之一,文王、武王死时天下远未安定,采用薄葬和秘葬都有可能,本就难找。周公与成王有王位之争、正统之争(后文有详述),周公长年在嶔岑山的丰,可能隐瞒了文王、武王墓的秘密,年代久了可能真就找不到了。等到周公薨,成王不让周公葬成周,而葬周公于毕之山林,同样秘而不宣,其结果是,周公墓也迷失在山林之中而找寻不到。后代的周王无颜面对找不到祖陵的尴尬,无奈采用薄葬、秘葬,也是可能的。

(三)莘

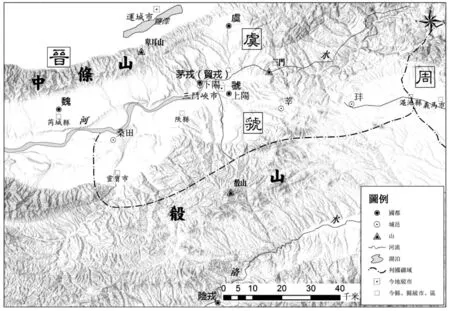

嶔岑山一带是中华文明的重要发源地,是夏朝中后期的核心区域,也是商朝早期的核心区域。夏商时期的有莘氏,就在这个地区,莘的地理位置也可参见黄鸣的虢国图(见图2)。[10]

有莘,亦作有姺、有辛,多出古帝,多帝王妻妃。大禹出自有莘氏,其父鲧娶有莘氏女修已,生子禹,禹子启,被封于莘地。商汤的妻子也是有莘氏女,其媵臣伊尹见诸于史。文王正妃乃有莘女子,《诗经·大雅·大明》有“文定厥祥,亲迎于渭……于周于京,缵女维莘”。周族本为西方小族,壮大过程中迫切需要得到中原王族血统,文王通过与有莘贵族女子通婚,将势力扩展到嶔岑山一带,完成一系列征伐后建都于此,是合乎逻辑的。文王被囚,散宜生等人献有莘氏之女、骊戎的文马以救文王,也说明有莘当时在周的控制之下。可以这么说,武王伐纣前,文王父子已在河洛地区经营多年,武王伐纣东观兵,可能就是从有莘附近出发的。

图2 虢国图

《太平寰宇记》云“莘原,在(硖石)县西十五里”[11],硖石西十五里,大约在今陕州区张茅。前文所述的文王葬地毕(文王避风雨处),也在张茅附近,毕和莘,可能是同一个地方。文王选择死后葬在充满历史传奇的莘,很有可能。文王之后,莘地常有神明出没,可能是文王显灵,最著名的见诸《左传》庄公三十二年,“神降于莘,神居莘六月”,虢公和周王都很重视,派人去问卜神明的旨意。

(四)淢

《诗经·大雅·文王有声》有“筑城伊淢,作丰伊匹”一句,后人多理解为“在有水的地方作镐,使之与丰相匹配”,其实不然,准确的理解应该是“筑个新城名之为淢,扩建丰使之与文王的地位相匹配”。“筑城伊淢”和“作丰伊匹”指的是同一件事,都是修缮和扩建丰,让丰有山有水,从而与文王的地位相匹配。“淢”是在丰的旁边新建的亲水之城,是丰的扩建部分。穆王时代的《元年师事簋》云:“唯王元年四月既生霸,王在淢居;甲寅……王呼作册尹册命师事曰:备于大左,官司丰还左右师氏。”穆王在淢册命丰的事宜,暗示丰和淢为姊妹城,一个山城,一个水城,山城是文王圣地,适用祭祀、册命等正式场合,水城则更适合居住和休闲。

《诗经·大雅·文王有声》接下来是这样表述的,“匪棘其欲,遹追来孝”,意思是这项工程不是为了享乐,而是为了方便对文王尽孝。文王大饥之年迁都于丰,次年又让武王营镐,时间有限,国力有限,而且当时的周只是一个诸侯国,丰的规格肯定不高。成王时代扩建丰,增加水城“淢”,将丰提升到王的级别,完全合理。而文王之丰级别不高,比较简陋,不应该作为建设镐的参照。

穆王时期已经有了淢,说明丰的改扩建只可能在成王、康王、穆王时期。笔者认为,丰扩建的年代,应该在周公薨后的成王时期,原因如下:其一,丰长年在周公控制之下,成王很少能在丰尽孝,周公死后,丰回到成王手里,修缮扩建以表孝心,很正常;其二,改扩建丰,明为尊文王,暗在消除周公对政局的影响;其三,若是康王作丰,不提成王是不可能的,无视父亲,就是最大的不孝,同理,若穆王作丰,则必提康王;其四,《文王有声》最后说“丰水有芑,武王岂不仕?”笔者认为,这是成王在替父亲武王说话,文王葬地在东方,武王都城在西方的镐,相距甚远,武王当年没有时刻守护文王的在天之灵,倒是周公一直在文王墓旁,武王有不孝的嫌疑,故成王刻意强调武王还是经常来丰,看望芑林中的文王墓的。

(五)玤

《左传》庄公二十一年,王巡虢守,虢公为王宫于玤。玤在今渑池英豪的王都村。笔者认为,玤与青铜器上的珷(王武二字的合文)类似,是文王之丰的合体。丰在周族中具有神圣的地位,周代只可能有文王之丰,不可能有周惠王之丰。玤就在嶔岑山山脚,谷水穿城而过,一路向东奔流而下,直抵洛阳,可称得上“丰水东注,维禹之迹”,综合地理历史情况分析,玤极可能就是《文王有声》中所扩建出来的那个淢。玤位于崤函北道东段,其所在的硖石到渑池一线,自古以来就是崤函北道上重要的中转站和歇脚点,近的如慈禧太后西逃西安过程中在观音堂歇脚,观音堂与王都村比邻,在王都村西。

周成王、召公也曾经在这一带歇脚,《尚书·召诰》《尚书·毕命》有所记录,但因为把丰错误地定位在丰镐遗址,故一直被误读。《尚书·召诰》记录了成王从镐到丰再到洛邑的行路历程:“成王在丰,欲宅洛邑,使召公先相宅,作《召诰》。惟二月既望,越六日乙未,王朝步自周,则至于丰。惟太保先周公相宅,越若来三月,惟丙午朏。越三日戊申,太保朝至于洛,卜宅。”

“王朝步自周,则至于丰”,后人多理解为成王一大早从镐京出发,没多久就到了丰(丰镐遗址之丰)。其实不然,成王和太保召公应该是二月既望那天的早晨从镐京出发,第六天,即乙未日,到了丰(嶔岑山山麓)。笔者认为,因为后人错误地理解了丰与镐的位置关系,所以人为改变了《尚书·召诰》原来的语序,原本的语序应为:“惟二月既望,王朝步自周,越六日乙未,则至于丰。”如果是既望那天凌晨从镐京出发,已未日晚上到丰,则总共有六个白天五个晚上,有效的赶路时间为六天,按古人每天步行十个小时,每小时五到六公里,则可以到达嶔岑山山麓的丰。而太保召公于三月的丙午日从丰出发,第三天戊申日到达洛邑,有效的赶路时间是两天,也差不多。如果丰在今丰镐遗址,召公是无论如何也不会在第三天赶到洛邑的。丰镐遗址到洛邑,有三百多公里,且多是山路。

《尚书·毕命》:“康王命作册毕,分居里,成周郊,作《毕命》。惟十有二年,六月庚午,朏。越三日壬申,王朝步自宗周,至于丰。以成周之众,命毕公保厘东郊。”其中的语序与《尚书·召诰》的情况一样,可能被改动过。王到东方的丰宣布毕公治成周的任命是合适的。如果丰在镐之西,往西走却宣布东方的任命,有点不合常理。这次王从宗周(镐)到丰,只用了两三天,可能夏季白天比较长,而《尚书·召诰》王出发的时间是二月,天冷日短。另外,康王时期,行路保障方面也比周初要完善,有了“周行”,也就是周的驰道,速度快很正常。

四、周公出居于丰的历史真相

文王之丰在东方的嶔岑山,周公长年在丰,远离成王,周公与成王的关系,需重新考量。

《竹书纪年》记录了周文公(周公)在成王元年的第一次出居:“(成王元年),周文公出居于东。……七年,周公复政于王。春二月,王如丰。三月,召康公如洛度邑。”

周公第一次出居跟平管、蔡之乱有关,出居之地肯定在镐京之东,具体在哪,史书没交代清楚,但从“春二月,王如丰”的记录,可推知周公出居之地在丰,周公出居执政的七年,可能并没有跟成王在一起,而是长期坐镇在东面的丰。成王七年,欲亲政,得亲自去丰跟周公面谈。周公没有积极主动地回镐京交还政权,说明周公很强势,所谓的归政于成王,可能没有想象的那么风平浪静。

《竹书纪年》又记录了周公的第二次出居:“(成王十年),王命唐叔虞为侯,周文公出居于丰。十一年春正月,王如丰。唐叔献嘉禾,王命唐叔归禾于周文公。王命周平公治东都。”这次出居地点明确为丰,直接原因是成王提拔重用自己的亲信,封叔虞为侯。这次出居事态严重,最后王如丰,让唐叔献嘉禾。嘉禾,一禾双穗,寓意不言自明,承认周公的共王地位。《尚书》有《归禾》与《嘉禾》的篇目,但内容缺失,很明显,《归禾》与《嘉禾》是周公和成王在王权上的讨价还价,内容缺失可能是有人为维护周公圣人形象而故意为之。权力斗争的结果是,周公次子君陈治东都,似乎是周公方面稍稍占了上风。

《史记·周本纪第四》有这样一个细节,“(成王十一年),晋唐叔得嘉谷,献之成王,成王以归周公于兵所。周公受禾东土,鲁(旅)天子之命”。归禾的地点在兵所,可见当时已是剑拔弩张,相信司马迁一定看到过什么,“兵所”一词不可能无中生有。“鲁(旅)天子之命”,后人多认为周公履成王之命,从丰回镐京了。其实不然,“鲁(旅)天子之命”应该是周公承接了做天子的王命,也就是成王命周公为共天子,周公半推半就接受了。周公之子鲁侯伯禽积极响应,在鲁国举行了天子等级的禘礼,《竹书纪年》记载很明确:“(成王十三年),鲁大禘于周公庙。”当时周公还健在,鲁国的周公庙应该是周公嘉禾后新修的,用来祭祀古公、季历和文王等先祖。在这个问题上,鲁国有僭越,即便成王承认周公共王的地位,祭祀文王以前的先祖,应该还是成王,伯禽不能越俎代庖。[12]

周公第一次出居,可能是周初政局的需要,即便是行王政,也难说周公有什么企图。第二次出居,则明显有另立政权的意味。后世所谓的“周公奔楚”,应该是周公第二次出居时可能去楚地寻求过军事支持,有逃亡的成分,故言“奔”。

周公与成王的矛盾,在成王五年洛邑的建设问题上,已很明显。只是后人大多误读,未能发现其中隐含的玄机。《尚书·召诰》开篇说成王朝步自周,至于丰,欲宅洛邑,使召公先相宅。召公忙了几天之后,洛邑的建设迅速开工。周公闻讯接踵而至,推翻了召公和成王的意见,重新占卜、选址、开工。土地丈量、城邦建设,本就是召公的职责所在,《诗经》中多次提及召公为诸侯的分封准备田舍①《诗经·大雅·崧高》有“王命召伯,定申伯之宅。王命召伯,彻申伯土疆。”《诗经·大雅·江汉》有“江汉之浒,王命召虎,式辟四方,彻我疆土。”。成王和召公本想主导洛邑的建设,尝试逐步收回王权,但周公强势介入,成王、召公只好退出。

《尚书·洛诰》中,周公批评了成王不敢接受上帝的指示,为其否定召公的占卜结果辩解,并拿出自己的规划图让成王当场决策。成王很无奈地表示,你既然已经选好了位置(我又有什么好决策的),你让我来,我就来了(全听你的),我也看到了你卜出的吉兆(占卜你擅长,我不知细里),我很高兴。②《尚书·洛诰》的原文是这样的:公不敢不敬天之休,来相宅,其作周配,休!公既定宅,伻来,来,视予卜,休恒吉。我二人共贞。成王还表示,对于周公的辅政,自己无所不从。但是,当周公要求成王留在洛邑时,成王却没同意,他让周公留在洛邑,自己借口镐京百废待兴而回了镐京。周公与成王长期分居两地表明,周公其实是在东方执政,而非辅政。成王也非平庸之辈,关键问题上做了正确的选择,成王不想受制于周公。

笔者以为,“成周”一词是周公赋予的,意思是“成王之周”。周公把洛邑扩建为成周,声势弄得很大,造成成王定都成周的事实,从而逼迫成王从镐京迁至成周。在周、召分制的情况下,抢夺年轻的成王是很有可能的,周公有这个动机。

成王在周公的强势安排下,在成周举行了仪式,接见了诸侯,成周成为新都。但成王最后溜回了镐京,仍以镐京为都,由此造成两都并存的局面。为区分和显示正统,成王将镐京称作宗周。可以这么说,从成王元年周公出居于东,到最后周公薨于丰,周公基本上都以东方的丰作为根据地和主要的施政场所,远离成王,事实上形成割据,所谓的周公辅佐成王难以成立,陪伴成王左右的是召公。

《史记·鲁周公世家第三》说,周公临死前要求葬成周,表示不敢离开成王,成王则以不敢臣周公为由而葬周公于毕。听起来很感人,但经不起推敲。其实,周公的意思是自己以共王的身份葬成周,将来成王也葬成周,形成叔侄相传的局面。成王当然不愿意,最后,周文公之死被定为薨,葬于毕,以诸侯身份陪葬文王。

《竹书纪年》曰:“鲁惠公使宰让请郊庙之礼,(桓)王使史角如鲁谕止之。”这条记录明确鲁国从未有过郊庙之礼的特权。如此说来,《史记·鲁周公世家第三》所谓的“鲁有天子礼乐者,以褒周公之德也”,可能并非事实。

《史记·周本纪第四》:“成王将崩,惧太子钊之不任,乃命召公、毕公率诸侯以相太子而立之。”一个“惧”字,触目惊心。《尚书·顾命》也记录了成王临死前托孤,列举了一堆顾命大臣,但没有鲁侯伯禽、治东都的君陈、周公的得力助手康叔丰,王宫还特意配了很多警卫力量,也暗示成王担惊受怕了一辈子,临死前还在提防周公家族。

成王同意君陈治东都之后,《竹书纪年》接下来是这样记录的:“(成王)十二年,王师、燕师城韩。”韩,今陕西韩城,黄河西岸,西周王畿的北方门户,也是洛阳的上游,成王和召公之师在韩城建起了军事城堡。城韩之后,成王、召公方面,控制了镐京(西)和韩城(北),周公方面控制了丰(南)和洛邑(东),形成对峙,而陕州区就是双方势力范围的边界。如果丰在丰镐遗址,又该如何分陕而治呢?

王师、燕师,是成王和召公的直属军队,而不是其他诸侯的军队,也说明当时的诸侯军队可能多在周公的掌控之下。成王和召公无奈动用自己的嫡系直属卫队城韩,可见当时情势之危急。《诗经·大雅·韩奕》有“溥彼韩城,燕师所完。奄受北国,因以其伯。”韩侯就是成王和召公培植的亲信。王师、燕师城韩,确有其事。

《竹书纪年》:“(成王十九年),王巡狩侯甸方岳,召康公从,归于宗周,遂正百官,黜丰侯。”但被黜的到底是谁,莫衷一是。

笔者认为,丰是文王之都,西周时期不可能被当做诸侯国而分封出去,所以不应该存在“丰侯”一说,“黜丰侯”不是罢黜“丰侯”,而是罢黜了“丰”这个人的侯爵之位。

被罢黜侯位的“丰”又能是谁呢?很可能是文王之子姬丰,也称姬封、康叔封。《尚书·康诰》中周公以王的身份,对姬丰(封)说:“孟侯,朕其弟,小子封。惟乃丕显考文王。”很明显,姬丰在周公当政时被封为孟侯,即诸侯长,事实上接替了周公原来在朝中的位置,可以算是周公的亲信。姬丰成诸侯长,说明周公组建了自己的执政班底,已超越了辅政的界限,由此也可以佐证周公已经称王。据《竹书纪年》和《史记》记载,武王于十三年大封诸侯时,康叔还小,未得封。成王三年,周公封其为孟侯时,时间间隔也就七八年,姬丰应该还是个少年,姬丰的年龄和履历与其孟侯的地位不相称,明显是周公的傀儡,其幕后的实际控制人还是周公。《史记·卫康叔第七》中周公也承认康叔年少不经事,“周公旦惧康叔齿少,以康诰、酒诰、梓材命之”,但又极力举荐,“成王长,用事,举康叔为周司寇”。周公在成王亲政后还安插康叔等亲信到成王身边,这是成王所不能接受的,于是在周公年老失势之时,成王在召公的支持下,正百官,撤销了姬丰诸侯之长的侯位,故后世典籍只称其为卫康叔,不称其爵位。成王临终时,一群重臣在侧,康叔丰不在场,也是康叔遭黜的一个佐证。

《尚书·酒诰》中王(周公)最后说:“封,汝典听朕毖,勿辩乃司民湎于酒。”众多诸侯,王(周公)唯独对康叔谈勿湎于酒的问题,说明要么康叔自己酗酒,要么殷地酗酒成风,康叔能力有限,管不好。如此说来,后世传说丰侯因酒而被黜,并非空穴来风。

传世典籍无“康侯丰(封)”的说法,但青铜铭文有。《康候丰方鼎》有这样的铭文:“康侯丰乍宝尊。”铭文称姬丰为康侯丰,这个可以理解,金文是铸造青铜器当时的称谓,姬丰作为孟侯,的确也存在了大约16年(成王三年至成王十九年),在此期间铸造铭为“康侯”的青铜器,很正常。康侯铭文的还有康侯刀、康侯斤等。而典籍经世代流传转抄,称谓是权衡过的。

司马迁在《史记·周本纪》的表述很值得玩味:“封武王少弟,封为卫康叔。”封侯封伯,怎么可能封为“卫康叔”呢?叔,既非爵位,又非官位。《史记·卫康叔世家第七》中,只称姬丰为卫康叔,不称侯伯。康叔之后的卫君,皆伯,而卫国本是侯国,其中原委,不言自喻。